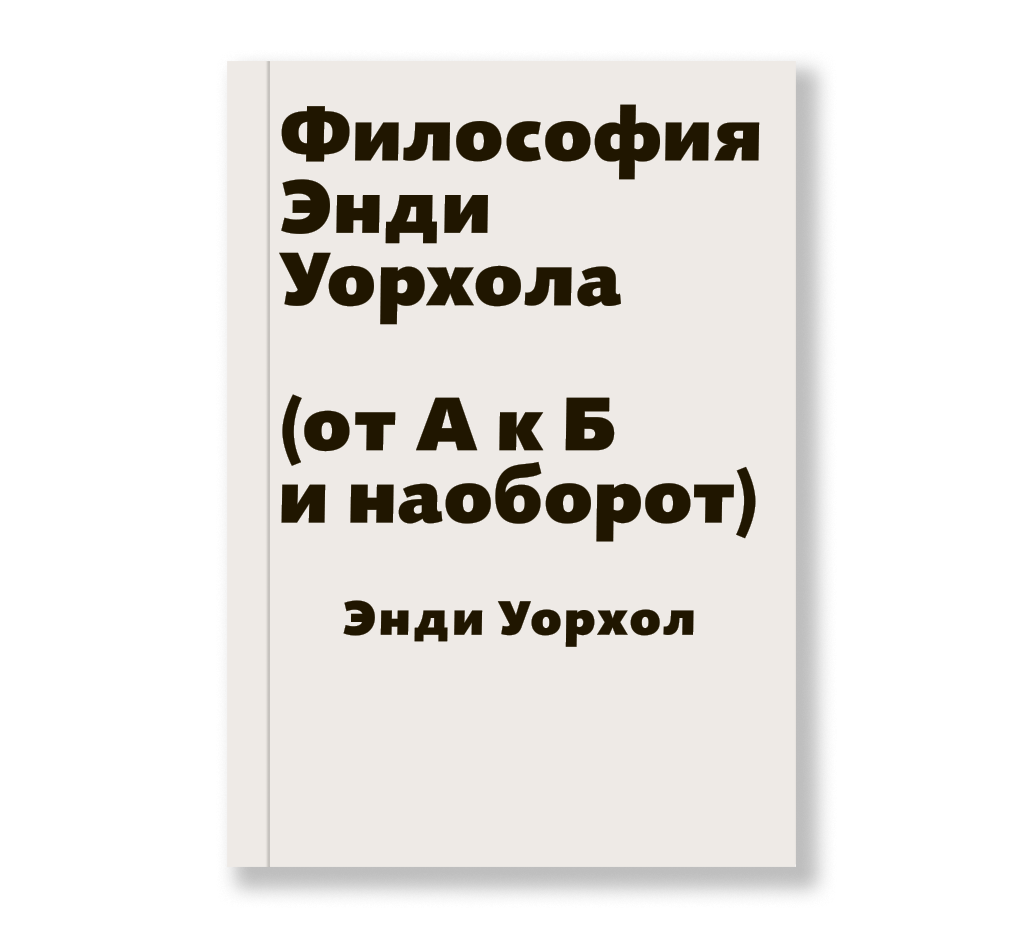

Легкое пренебрежение к сексу, чуть аутсайдерская поза и рассуждения об одиночестве — все это можно встретить на страницах культовой автобиографической книги «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)». В своем литературном манифесте Уорхол рассуждает о моде, славе, отношениях, деньгах, времени и не только. К переизданию книги журнал Ad Marginem вспоминает, как писал о любви один из главных художников ХХ века.

О любви к магнитофону

Не женился я до 1964 года, до тех пор пока не приобрел первый магнитофон. Мою жену. Мой магнитофон и я женаты уже десять лет. Когда я говорю «мы», я имею в виду магнитофон и себя. Многие этого не понимают.

Приобретение магнитофона действительно положило конец любой эмоциональной жизни, которая у меня могла бы быть, но мне было приятно видеть, что она окончена. С тех пор ничто уже не становилось проблемой, потому что проблема означала всего лишь наличие хорошей кассеты, а когда проблема превращается в хорошую кассету, она перестает быть проблемой. Интересная проблема стала интересной записью.

О шестидесятых

Я не знаю, был ли я когда-нибудь способен на любовь, но после 60-х я никогда больше не думал на языке «любви». При этом я был, как бы сейчас сказали, очарован некоторыми людьми. Один человек в 60-е обворожил меня больше, чем кто-либо за всю мою жизнь. И очарованность, которую я испытал, была, вероятно, очень близка к какому-то роду любви.

О ностальгии

Труман Капоте как-то сказал мне, что некоторые виды секса — это полное, абсолютное проявление ностальгии, и, я думаю, это правда. В других видах секса ностальгия лишь присутствует в разной степени, от малой до значительной, но, я думаю, можно с уверенностью сказать, что секс предполагает некую форму ностальгии по чему-либо, неважно, по чему.

Иногда секс — ностальгия по тем временам, когда тебе хотелось секса. Секс — ностальгия по сексу.

О браке

Мама всегда говорила, чтобы я не беспокоился о любви, а просто обязательно женился. Но я всегда знал, что никогда не женюсь, потому что не хочу иметь детей, не хочу, чтобы у них были те же проблемы, что у меня. Я не думаю, что кто-нибудь еще этого заслуживает.

Об одиночестве

Я не вижу ничего ненормального в одиночестве. Мне хорошо одному. Люди сильно преувеличивают значение своей любви. Она не всегда так важна. То же относится к жизни — ее значение люди тоже преувеличивают. Личная жизнь и личная любовь — как раз то, о чем не думают восточные мудрецы.

О сексе

Когда люди узнавали о сексе в пятнадцать лет, а умирали в тридцать пять, у них, очевидно, возникало меньше проблем, чем у моих современников, которые узнают о сексе лет в восемь и доживают до восьмидесяти. Это слишком долгое время для интрижки с одной и той же скучной идеей.

Об объектах любви

Ты можешь быть так же верен месту или вещи, как человеку. Сердце может дрогнуть, когда приближаешься к любимому месту, особенно если летишь туда на самолете.

О сексуальном кино

Мне никогда особенно не хотелось снимать кино просто о сексе. Если бы я захотел снять действительно сексуальный фильм, я бы снял, как цветок рождает другой цветок. А лучшая любовная история — просто два попугайчика в клетке.

О покупке любви

Любовь может покупаться и продаваться. Одна из суперзвезд постарше плакала каждый раз, когда тот, кого она любила, выгонял ее из своей квартиры, а я всегда говорил ей: «Не беспокойся. Ты когда-нибудь станешь очень знаменитой и сможешь его купить». Так оно и случилось, и теперь она очень счастлива.

О семейной жизни

Семейная жизнь представлялась такой замечательной, что, казалось, и жить не стоит, если тебе не посчастливилось обзавестись мужем или женой. Незамужним и неженатым брак казался красивым, ловушки казались чудесными, и всегда предполагалось, что секс тоже будет замечательным, — никто даже не находил слов для описания, потому что «надо было испытать самому», чтобы понять, насколько это хорошо.

Это было похоже на заговор женатых: не разглашать, что состоять в браке и заниматься сексом — это не обязательно стопроцентное удовольствие; а они ведь могли бы снять камень с души одиноких людей, если бы были откровенны.

При этом всегда тщательно скрывалось, что, если ты женат, тебе может быть недостаточно места в постели и, возможно, утром придется мириться с плохим запахом изо рта партнера.

О непонимании

Очень легко быть неверно понятым, когда говоришь с влюбленными, потому что они все воспринимают более остро. Помню, однажды на званом ужине я разговаривал с парочкой, казавшейся безмерно счастливой. Я сказал: «Вы выглядите самой счастливой парой, которую я когда-либо видел». Это бы еще ладно, но я пошел дальше и совершил еще одну ошибку, добавив: «Наверное, ваш роман похож на идеальную любов- ную историю из книжки. Я точно знаю, вы любите друг друга с детства». Они помрачнели, отвернулись и избегали меня весь вечер. Позднее я выяснил, что он ушел от жены, а она — от мужа, что они оставили свои семьи, чтобы жить вместе.

О расслаблении и юморе

Самая лучшая любовь — это любовь, когда-не-думаешь-об- этом. Некоторые могут заниматься сексом и им действительно удается опустошить свой ум и заполнить его сексом; другие никогда не могут позволить своему уму опустеть и заполниться сексом, поэтому, когда они занимаются сексом, они думают: «Неужели это действительно я? Неужели я действительно это делаю? Это очень странно. Пять минут назад я этого не делал. И через некоторое время я уже не буду это делать. Что сказала бы мама? Кто только это придумал?» Так что людям первого типа — тем, кто позволяет уму опустеть, заполниться сексом и не-думать-об-этом, — повезло больше. Людям другого типа надо найти что-то иное, чтобы расслабиться и затеряться в этом. Для меня что-то иное — это юмор.