Все произведения искусства определяются своей внутренней идеей зрителя…

В нашем издательстве готовится к выходу книга «Другие критерии. Лицом к лицу с искусством ХХ века» (1972), написанная одним из самых значительных искусствоведов второй половины ХХ века Лео Стайнбергом (1920, Москва — 2011, Нью-Йорк). Автор книг и статей, перевернувших наше восприятие искусства Возрождения, Стайнберг начинал свою карьеру в 1950-е годы как художественный критик. В 1955 году он стал обозревателем влиятельного издания Arts Magazine, но вскоре понял, что «каждую неделю оценивать дело чьей-то жизни самонадеянно и абсурдно, ведь чтобы толком рассмотреть даже одну картину, иногда нужен не один год». В этом отношении Стайнберг не делал никакого различия между современным искусством и искусством старых мастеров: и то и другое было для него источником смыслов, требовавших вдумчивого изучения. В книгу «Другие критерии» вошли его главные статьи об искусстве ХХ века: блестящие образцы анализа современного искусства как неотъемлемой части истории развития европейской живописи.

Для предварительной публикации Наталия Мазур, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и автор вступительной статьи к переводу этой книги на русский язык, выбрала два ее фрагмента: первую часть предисловия, которым автор снабдил ее в 2007 году, и заметку «Корпоративная модель развития искусства», опубликованную им в журнале Art Forum в 1972 году. Они объясняют, почему Стайнберг был недоволен формальным методом анализа искусства и зачем ему понадобились «другие критерии» для его оценки.

Предисловие 2007 года

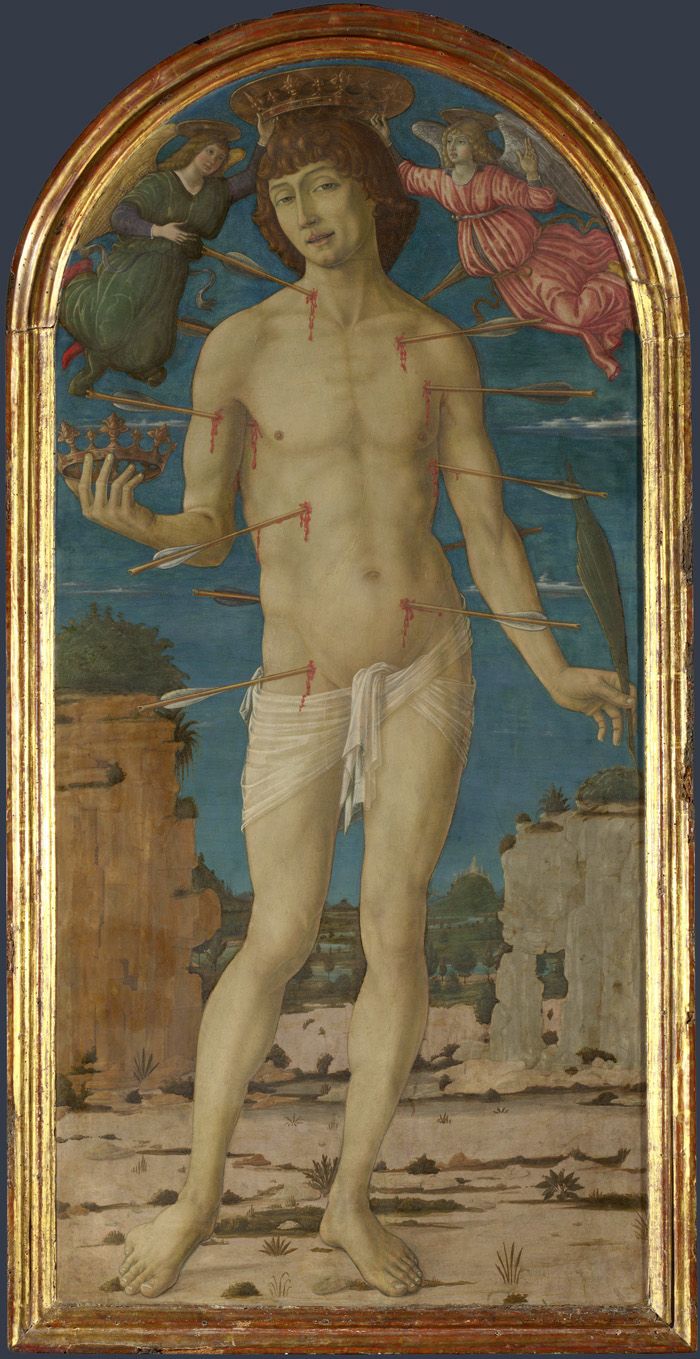

a. Сандро Боттичелли. Святой Себастьян. 1474. Дерево, темпера. 195 × 75 см. Картинная галерея Государственных музеев Пруссии, Берлин

I. Искусство вызывало у меня бурный интерес, поэтому мама наконец отвела меня в музей, где из огромного количества картин одна встревожила меня настолько, что целую неделю я не мог выбросить ее из головы. Это было в 1930 году в Берлине (где за семь лет до этого моя русская семья нашла приют), а смутителем моего десятилетнего сердца стал полнофигурный «Святой Себастьян» кисти Боттичелли (илл. а) — обнаженный юноша, стоящий у мертвого дерева, ступнями на обрубленных ветках, утыканный стрелами и терзающий меня вопросом: как он может так стоять — разве ему не больно?

Три года спустя моя семья бежала из нацистской Германии и осела в Лондоне, где школа искусств вскоре сделала из меня человека. Я узнал, что восприятие картины требует других критериев.

И если какой-нибудь слишком экспрессивный Себастьян (как, например, у Мантеньи; илл. с) выставляет свои муки напоказ, не стоит обращать на это внимание, поскольку экспрессивность подобного рода только препятствует «сущностной цели живописи». Я понял, что к чему, и принялся осваивать критерии формализма.

с. Андреа Мантенья. Святой Себастьян. Около 1460. Дерево, масло. 68 × 30 см. Музей истории искусства, Вена

Миновала Вторая мировая война, я отправился в Нью-Йорк, занялся историей искусства и вскоре узнал, что «Святой Себастьян» всё же требует критериев, отличных от формалистских. Известно, что, начиная с Античности, пронзающая стрела символизирует мор и что ренессансная Италия воспринимала святого Себастьяна как своего главного спасителя от чумы, своего заступника и оградителя. За это студенты-шутники окрестили его «святой-игольник», но это уж слишком малоформатный образ. Человек, который в одиночку невредимо стоит под дождем стрел черной смерти, больше похож на громоотвод. Он принимает своим телом страшные шипы ради спасения всех остальных.

Отсюда невозмутимость иконы Боттичелли 1474 года или самообладание Себастьяна Антонелло да Мессины (1475–1476/1478; илл. b), который стоит посреди площади и страдает за других в надежде защитить город от чумы. Его окружают зеваки и сплетники, старик и младенец, дамы под цветочными кадками, трехногая парочка справа и даже прикорнувший в ракурсе возле своего праздного оружия охранник. Всё спокойно, и ни одна душа не замечает этот упитанный громоотвод на площади — покинутого одиночку в исподнем, привязанного к проросшему сквозь мрамор дереву и пронзенного пятью стрелами (по числу ран Христа), одна из которых проходит у сердца.

b. Антонелло да Мессина. Святой Себастьян. 1475–1476/1478. Холст, масло (переведено с дерева). 171 × 85,5 см. Картинная галерея, Дрезден

Почему никто его не видит? Несомненно, потому, что его присутствие — скорее воображаемое, чем реальное: незримое, как, скажем, ваша медицинская страховка или Министерство национальной безопасности. Даже у Боттичелли, где крошечные лучники (выполнившие свою задачу) удаляются прочь, на среднем плане расположились две другие крошечные фигурки, которые спокойно наслаждаются дневной тишиной, олицетворяя беззаботность. А в это время, будь то в городе или деревне, наши защитники действуют как невидимые центры притяжения, одновременно реальные и отсутствующие. Их эффективность в пространстве картины выражается даруемой ими безмятежностью.

Всё это подводит нас к еще одному критерию — организации пространства. Подумайте об этом в следующем ключе.

Оно поставило художников, излагавших священную историю, в затруднительное положение: как со всеми этими персонажами, выстроенными на переднем плане, задействовать земной простор? Его, конечно, можно превратить в прекрасный пейзаж, но он всё равно останется удаленным от действия задником. Так драгоценная перспектива, обещавшая объединение, привела, напротив, к разобщению. И если этот разрыв между «здесь» и «там» представлял собой проблему, то именно восприятие его в этом качестве помогает увидеть элегантность решения Антонелло.

Инертность грубой кладки и безоблачного неба соотносится в его «Святом Себастьяне» с беззаботностью горожан, стаффажа. Их нарочитое благополучие — бесконечная золотая жила для святого. Прием перспективного сокращения, фон, который мог быть совершенно посторонним, обретает связь с мучеником, становится следствием его заступничества. Pax tibi, произносит он, мир тебе, и пусть тебя не беспокоят эти стрелы, как бы они ни жалили.

d. Маттео ди Джованни. Святой Себастьян. Около 1480. Дерево, темпера. 126,4 × 59,7 см. Национальная галерея, Лондон

Или, напротив, смотрите, какая мука мученическая — именно так изображает святого Себастьяна Мантенья (трижды между 1460-м и 1490-м годом), щедро даруя ему полную дозу боли (илл. с). Нам предлагают другой критерий: судить с биографической стороны, как если бы картина рассказывала о личных бедствиях героя.

На противоположном решению Мантеньи полюсе находится лондонский «Святой Себастьян» Маттео ди Джованни, написанный в то же время (илл. d): свободный от пут, стоящий посреди пустыни и более чем довольный двенадцатью нанесенными ему ранами. Думаю, Маттео сделал его именно улыбающимся. У него в руках корона и пальмовая ветвь, а два парящих ангела просовывают еще одну корону между нимбом и копной его волос. В качестве образца твердой веры написанный Маттео святой провозглашает окончание своего сурового испытания и (временную) свободу от дальнейшей социальной ответственности. Я не могу не вспомнить о «Мученичестве Святого Себастьяна» Дебюсси (1911; на текст мистерии Д’Аннунцио), где сходным образом докучливое любование образцовым «актом веры» избегается за счет стремления главного героя к смерти и его насмешек над мучителями: «Ваши стрелы, несущие мне смерть, даруют мне жизнь!»

Кажется, что почти каждый критерий, применимый к образу святого Себастьяна, по крайней мере каждый из названных, имеет свои основания.

Имеет значение и то, что Себастьян специализировался на эпидемиях, и то, что его страдания были ему в удовольствие. («Каждая стрела, поражающая меня, приносит мне небесное блаженство», — говорит он нараспев у Дебюсси). Небесполезна и привычка к формальному анализу, поскольку ни один другой подход не способен отметить грамотное использование пространства. Столько разных критериев, и все актуальны.

Но всё ли это, нет ли других критериев? Да полнó! Вспомните второе страстное увлечение ренессансных художников — изучение человеческой анатомии. Именно на святом Себастьяне (и Христе, когда с него срывают одежды) ренессансные художники демонстрировали свое мастерство изображения мужской обнаженной фигуры. Однако анатомическая точность скатывается в академизм, если не признает ничего, кроме правильности, норм и постоянства изображения каждой части тела. К счастью, наших Себастьянов объединяет еще один критерий, помимо нормативности, — критерий своеобразия. Мы сразу же видим, как несхожи любые два живота, как по-разному изгибаются голени, выступают бедра. Боттичелли и Антонелло, в отличие от предшествующих анатомов, стремились разнообразить общее индивидуальным. Они противостояли общественному стремлению к внешнему сходству, к единообразным мужчинам и стандартному женскому телу — от трех Граций до сорока танцовщиц The Rockettes, которые нравятся нам как раз тем, что их много и они равноценны.

Эта индивидуализация человеческого тела в иконах Святого Себастьяна затмевает вышеупомянутые критерии — пронзающие стрелы, блаженство мученичества, помеху неприкаянного пространства, вопросы общественного здравоохранения. Важным становится предоставление широких прав всевозможным вариациям, «статность и красота каждого индивидуального носа» («Тристрам Шенди»), анатомическое доказательство того, что различия определяют всё.

Критерий полномочной уникальности предполагает аналогии с другими формами утверждения личного начала в культуре: портретом, биографией и разными формами приватного богослужения, одобренными Реформацией, однако давайте не будем уходить далеко от темы. Достаточно вспомнить о двух-трех картинах и о том, как разительно они отличаются: Маттео и Боттичелли настаивают на вневременности, которой обладает сам стиль набедренной повязки, Антонелло — на современности, демонстрируя трусы самого модного покроя. Можно продолжить вглядываться в эти работы и с удивлением обнаружить, что они вызывают совсем уж разнородные реакции: с одной стороны, к примеру, гомосексуальное восприятие, играющее здесь далеко не последнюю роль, с другой — гетеросексуальное: так, мы читаем у Вазари, что возбуждение от «Святого Себастьяна» Фра Бартоломео (находившегося в церкви Сан-Марко во Флоренции) толкало женщин признаваться в столь греховных побуждениях, что этот соблазн решили убрать с глаз долой и спрятать в капитуле. Очевидно, что люди с неуместными критериями принимали этих оголившихся святых за объекты эротического желания.

Корпоративная модель развития искусства

Поразительно, как часто современное американское абстрактное искусство определяется и описывается почти исключительно с точки зрения решения внутренних проблем.

Ведущие критики-формалисты сегодня, как правило, трактуют современную живопись как развивающуюся технологию, то есть если в любой момент какие-либо задачи потребуют решения, они будут поставлены перед художниками так же, как в крупных корпорациях проблемы ставятся перед исследователями. Художник приравнивается к инженеру или лаборанту, поскольку он придумывает решение для правильно поставленной задачи. Насколько это решение совпадает с личными устремлениями, психологической предрасположенностью или общественными идеалами, не играет никакой роли. Решение имеет значение лишь потому, что отвечает проблеме, выдвинутой правящей технократией.

В Америке эта корпоративная модель художественного развития расцветает к середине 1920-х годов. Она вросла в формалистскую доктрину о том, что живопись стремится ко всё более тесному синтезу своих формальных элементов. Вначале теория была довольно проста. Представьте себе картину с лежащей обнаженной, фигуру которой сопровождает заметный контур. Контур образует определенную форму. Эта форма обладает цветом, который, переходя от светлого к темному и от теплого к холодному, отражает определенные качества освещения.

Итак, перед нами четыре формальных элемента — линия, форма, цвет и свет, — которые можно воспринимать и осмыслять по отдельности. Теперь нам говорят, что критерием значимости передовой живописи будет поступательное стирание различий между ними. Самая успешная картина сможет так синтезировать свои формальные средства, что линия станет неотделимой от формы, форма от цвета, цвет от света. Критерий, который легко запомнить и применять. Это поможет вам найти не обязательно лучшую картину, но ту, что способствует высшему устремлению Живописи, — такая увязка является непременным условием исторической значимости.

Согласно этому критерию, художник Сикстинской капеллы, при всем к нему уважении, должен быть отнесен к одному из второстепенных течений Живописи, поскольку его изобретения, невзирая на подлинный интерес к ним, в конечном счете не соответствуют направлению, в котором Живопись должна развиваться: формы Микеланджело «выполнены скорее в скульптурной, нежели в живописной манере» (Альберт Барнс). Действительно, элементы изображения у Микеланджело отличаются своей разграниченностью: отдельные формы четко очерчены контурами и окрашены локальным цветом, модулированным кьяроскуро. Несмотря на то, что через несколько лет после создания сикстинских фресок Микеланджело стал (по моему убеждению) одним из самых оригинальных колористов своего времени, он, исходя из указанных выше критериев, не играет особой роли в синтезе формальных средств, в отличие от Тициана с его колористической диффузией. В восприятии критика-коллекционера Альберта Барнса он олицетворяет тупик, тогда как заложенный Тицианом курс неминуемо ведет к кульминации в лице Ренуара и Уильяма Глакенса.

Этот единый критерий значимого прогрессивного искусства, движущегося, будто по велению судьбы, к полной однородности формальных элементов, по-прежнему жив и, став значительно более аналитическим и авторитетным, чем когда-либо, празднует свою новейшую историческую кульминацию в триумфе живописи цветового поля.

В формалистской критике критерий значимого прогресса остается своего рода методом проектирования, подчиненным одному обязательному направлению — трактовке «всей поверхности как единого нерасчлененного поля»6. Цель состоит в том, чтобы соединить фигуру и фон, интегрировать форму и поле, добиться непрерывности переднего и дальнего планов, свести композицию к элементам (горизонтальным или вертикальным), которые подразумевают символическую связь изображения и рамы, сомкнуть живопись и рисунок в единое действие и уравнять замысел и исполнение (как это происходит в дриппинге Поллока или в «Вуалях» Морриса Луиса). Иначе говоря, добиться синтеза всех отдельных элементов живописи, желательно (но уже во вторую очередь) не утратив при этом событий или деталей, поскольку это может уменьшить визуальный интерес.

Мне представляется, что в этом наборе указаний содержится более радикальный тип синтеза — уравнивание цели и средств. В критике соответствующих картин очень редко присутствует намек на цель выражения или признание того, что картины функционируют в человеческом опыте. Живописная индустрия — это замкнутая система. Поиск всеобъемлющего воплощения оправдывает и увековечивает сам себя. И весьма спорно, имеет ли он отношение к возвышенному кантианскому процессу самокритики, лично мне это кажется весьма отдаленной интеллектуальной аналогией. Зато есть другие аналогии, менее интеллектуальные, но более близкие.

Постоянно развивающийся в нем симбиоз частей — втягивание дверей, подножек, колес, крыльев, запасных шин, светотехники и прочего в цельный фюзеляж — подразумевает схожее движение к синтезу элементов дизайна, без лишних отсылок к Канту. Я не утверждаю, что машины похожи на картины. Мои слова относятся больше не к самим картинам, а к связанному с ними критическому аппарату. Поллок, Луис и Ноланд — очень разные художники, однако упрощенный язык критики, который постоянно ставит их в один ряд, удивительно близок к идеалам, определяющим компоновку типичного американского двигателя. Именно критерии критиков в гораздо большей степени, нежели работы художников, согласуются с образом повышенной эффективности.

И всё же отсылка к индустриальным идеалам может помочь обратить внимание на определенные разграничения внутри самого искусства. Если, к примеру, мы рассматриваем творчество трех упомянутых выше художников с точки зрения выразительности, они тут же отделяются друг от друга. Очевидно, что ни у Поллока, ни у Луиса нет интереса к индустриализму, но он составляет важный аспект творчества младшего художника. Десятиметровые горизонтальные картины Ноланда, состоящие из параллельных цветных полос, заключают в себе, помимо колористической утонченности, принципы эффективности, скорости и машинной точности, которые в сознании того, к кому они апеллируют, ассоциируются больше с индустрией, чем с искусством. Я не знаю более скоростных картин, чем картины Ноланда конца шестидесятых годов.

Живописец Вламинк любил повторять, что хотел бы писать картины, легко воспринимаемые проезжающим мимо водителем автомобиля. Однако его запоздалый экспрессионизм был не более способен соответствовать этому идеалу, чем импрессионистические портреты Роберта Генри были способны отразить восхищение художника механизмами. Мастихиновые «снежные покровы» Вламинка не оставляли ни единого шанса его мнимой цели. Им недоставало ни размера, ни формата, ни яркости цвета, ни даже подходящей темы — хороший водитель обращает внимание на сигналы и знаки, а не на сообщения с мольберта художника. Заявление Вламинка наивно, поскольку по сути своей брошено на ветер. А вот в решимости Ноланда создавать «картины „одиночного выстрела“, заметные с первого взгляда» ничего наивного нет. Как написала в своей недавней статье Барбара Роуз, «чтобы достичь максимальной непосредственности, Ноланд был готов пренебречь всем, что препятствовало бы незамедлительной передаче изображения».

Картины Ноланда 1960-х годов соответствуют заявленной им цели — идеализации скорости и заключают в себе новое представление о природе человека, на которого нацелены его «одиночные выстрелы». Мгновенность, передаваемая его картинами, подразумевает иную психическую ориентацию, новые отношения со зрителем. Как любое искусство, которое якобы думает только о себе, они создают собственного зрителя, проецируя на него свое представление о том, кто он, что он делает и где он находится.

Спешит ли он? Находится ли в состоянии покоя или в движении? Занят ли он интерпретацией или просто реагирует? Это отдельный человек или толпа? Человек ли это вообще или функция, специализированная функция или инструмент, подобный тому, к которому свели человека «Стулья» Раушенберга (1968)? (Прозрачный, во весь зал, электрический экран, активируемый посторонними звуками, на котором появлялись изображения стульев, зависящие от шума, произведенного зрителем, — его шагов, когда он входил в зал, кашля или голоса. Зритель ощущал себя низведенным до функции переключателя.) Я вообще полагаю, что все произведения искусства или стилистические циклы определяются своей внутренней идеей зрителя. Так, возвращаясь к ряду Поллок — Луис — Ноланд, стоит подчеркнуть, что молодой художник, отделяющий себя от старших коллег по критерию индустриального родства, отличается от них также и своим взглядом на зрителя.

Что такое «плоскостность картины»? Очевидно, что речь не о нулевой кривизне физической плоскости: кот, который пройдет по картинам Тьеполо и Барнетта Ньюмана, разницы не почувствует. Это понятие означает помысленную плоскость, ощущение плоскости, воспринятое в воображении. Но если это действительно так, разве может быть что-то более плоское, чем «Олимпия» (1950) Дюбюффе? Если плоскостность в живописи указывает на опыт воображения, то эффект засушенного листа, эффект граффити, эффект процарапанности или эффект окаменелости, присутствующие в картинах Дюбюффе, усиливают ощущение плоскостности намного сильнее, нежели может или стремится бóльшая часть живописи цветового поля. На самом деле эти «плоскостности» даже несопоставимы. И само слово «плоский» — слишком устаревшее и не подходящее для ощущений, вызываемых призрачными цветными вуалями Морриса Луиса (илл. 36) и наскальными пиктограммами Дюбюффе. Плоскостность вообще может не быть конечной целью, как продемонстрировал в середине 1950-х Джаспер Джонс, когда его первые «Флаги» и «Мишени» свели всю проблему сохранения плоскостности к «сюжету». Как бы воздушно ни ложились его мазки и как бы ни играли его оттенки, изображенный предмет сам гарантирует плоскостность изображения. Так выясняется, что существуют узнаваемые сюжеты, от флагов до женских ню, которые могут вызывать ощущение плоскостности.

Это открытие остается еще довольно новым, и его невозможно осмыслить в терминах технологии и дизайна. Оно требует учитывать сюжет и содержание, и прежде всего то, какую ориентацию приобретает картинная поверхность, созданная художником, в пространстве воображения зрителя.

Перевод: О. Гаврикова