Э. Г. Гомбрих, Джулиан Хохберг, Макс Блэк: Вклад смотрящего

В нашем издательстве готовится книга «Искусство, восприятие и реальность» (1972), написанная одним из самых известных историков искусства Эрнстом Гомбрихом, психологом Джулианом Хохбергом и философом Максом Блэком.

Сборник «Искусство, восприятие и реальность», выпущенный Издательством Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США) в 1972 году, представил под одной обложкой работы трех представителей разных научных дисциплин — историка искусства Эрнста Гомбриха (1909–2001), психолога Джулиана Хохберга (род. 1923) и философа Макса Блэка (1909–1988), прочтенные ими в виде Талхаймеровских лекций на философском факультете университета и подходящие, каждая со своей стороны, к проблеме репрезентации реальности в искусстве.

Что мы видим на картинах? Как, при помощи каких механизмов, мы это видим? Что и при помощи каких механизмов стремится показать художник — и как он оглядывается при этом на собственный зрительный опыт? Вокруг этих вопросов вращается рассуждение каждого из авторов. Хохберг объясняет организацию восприятия, исходя из последовательного и целенаправленного «зрительного поведения», формирующего наши ожидания от того, что мы видим. Блэк путем логического исследования показывает, что ни исторический причинно-следственный подход, ни поиск замысла художника, ни информационный анализ изображения не дает к нему однозначного ключа и что при его чтении, следовательно, не обойтись без использования всех этих и некоторых других подходов сразу, подыскивая их подходящую комбинацию для каждого конкретного случая. Разумеется, в центре внимания обоих ученых естественным образом оказывается понятие сходства, на котором подробно останавливается и Гомбрих в своей лекции «Маска и лицо», развивая выводы, сделанные им в главе «Искусства и иллюзии» (1956), посвященной карикатуре. Он обсуждает механизмы эмпатии, показывая, насколько существенно — как в восприятии, так и в творчестве — взаимопроникновение между тем, кто смотрит, и тем, что он видит или изображает. В этом контексте особое напряжение приобретает привычная оппозиция лица и маски: как отличить маску от лица, какая из двух этих составляющих любого образа ближе к правде? Как формируется выражение лица, которым определяется узнавание человека в жизни и на портрете? Об этом — фрагмент лекции Гомбриха, который мы публикуем ниже в преддверии публикации сборника на русском языке.

Из лекции Эрнста Гомбриха «Маска и лицо» (1970)

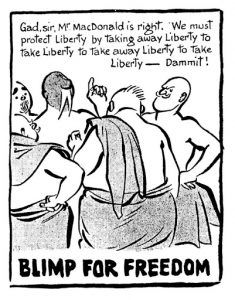

Социологи вновь и вновь напоминают нам ту истину, что каждый из нас — даже хиппи — не более чем актер, послушно разыгрывающий роль, предложенную обществом. В хорошо знакомой среде мы особенно чувствительны к внешним признакам этих ролей, и категоризация в основном идет именно по этой линии. Мы научились опознавать типы, о которых часто пишут писатели и сатирики: военный (блаженной памяти полковник Блимп на карикатуре Дэвида Лоу, илл. 1), спортсмен, художник, чиновник, ученый — и так по всему репертуару комедии жизни.

Понятно, что знание перечня действующих лиц позволяет экономить усилия при взаимодействии с другими людьми. Мы видим тип и подстраиваем под него наши ожидания: у краснолицего военного громкий бас, он любит выпить и презирает современное искусство. Конечно, жизнь уже научила нас быть готовыми к тому, что набор этих симптомов будет неполным. Но, сталкиваясь с исключением из этого правила и обнаруживая идеальное воплощение того или иного типа, мы говорим: «Этот человек — настолько типичный центрально-европейский интеллигент, что в это трудно поверить». И зачастую так оно и есть. Мы так старательно подгоняем себя под ожидания окружающих, что надеваем маску или, как говорят юнгианцы, персону, которую нам предписывает жизнь, а потом срастаемся с соответствующим типом так крепко, что он определяет всё наше поведение, вплоть до походки и выражения лица. Что может быть пластичнее человека? В особенности это относится к женщинам: они куда более осознанно, чем большинство мужчин, работают над своим типом и обликом, и часто с помощью косметики и прически пытаются повторить образ какого-нибудь модного идола, звезды экрана или сцены.

Но как формируют свой образ эти идолы? Язык моды дает на это частичный ответ. Они ищут точную ноту, яркую характеристику, которая выделит их из толпы и привлечет внимание какой-то новой пикантной черточкой. Одна из умнейших среди сценических див прошлого, Иветт Гильбер, вспоминает, как в молодости она начала сознательно работать над своим образом и решила, что, коль скоро ей не повезло быть красивой в общепринятом смысле слова, можно стать «непохожей на других»: «Губы у меня были тонкие и длинные, и я отказывалась уменьшать их с помощью помады, хотя в то время у всех актрис были маленькие губки сердечком». Гильбер подчеркивала свои губы, контрастно выделяя их на фоне бледного лица и тем самым индивидуализируя улыбку. Одевалась она чрезвычайно просто, не носила украшений, но изумительный силуэт дополняла длинными черными перчатками, которыми и прославилась. Созданный актрисой образ начал работать на нее, поскольку его можно было воспроизвести с помощью нескольких выразительных штрихов, которые мы помним по литографиям Тулуз-Лотрека.

Мы подходим к области карикатуры, а точнее, к пограничной зоне между карикатурой и портретом, к которой относятся стилизованные образы, создаваемые актерами, сознательно примеряющими на себя маску персонажа. Вспомним о пряди на лбу Наполеона и о его привычке стоять, заложив руку за борт жилета: считается, что эту позу подсказал ему актер Тальмá. Для исполнителей роли Наполеона в театре и для карикатуристов, искавших формульное выражение его амбиций, эта поза стала настоящим даром небес — так же, как и другие трюки Наполеонов помельче, которых нам приходится терпеть.

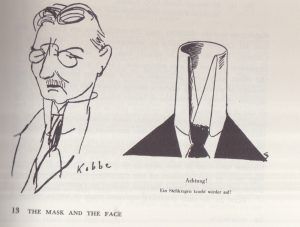

Неважно, насколько тривиальна такая растиражированная черта: главное, чтобы она легко опознавалась. Ялмар Шахт, финансовый советник Гитлера, любил носить высокий крахмальный воротник. Сам по себе этот воротник намекает на социальный тип чопорного пруссака, попавшего в круг высших государственных чиновников. Интересно было бы выяснить, насколько воротник Шахта был выше среднего для его класса; так или иначе, это расхождение было подмечено, и постепенно воротник заместил его образ. Маска проглотила лицо (илл. 2).

Рис. 3 (справа). Карикатура на Шахта. 8 Urh Abendblatt, Берлин, 13 июня 1932 года

Если эти примеры о чем-то и говорят, то в первую очередь о том, что, как правило, мы видим маску задолго до того, как обращаем внимание на лицо. Под маской в данном случае понимаются грубые отличия, отклонения от нормы, выделяющие человека из толпы. Любое отклонение, привлекающее наше внимание, может служить опознавательным знаком и избавляет нас от дальнейшего разглядывания. Дело в том, что изначально мы запрограммированы не на восприятие сходства, а на поиск отличий, отклонений от нормы, которые выделяются на общем фоне и застревают в памяти. Этот механизм служит безотказно, пока мы пребываем в знакомой среде, где нам нужно подмечать мельчайшие, но при этом крайне важные детали, которые отличают одного человека от другого. Но как только появляется неожиданная характерная черта, механизм заклинивает. Европейцы считают, что все китайцы на одно лицо, и китайцы думают то же самое о европейцах. Едва ли это верное убеждение, но оно отражает важную особенность нашего восприятия, которую можно сравнить с тем, что в психологии восприятия называется эффектом маскировки, когда сильное впечатление ослабляет остальные, более сдержанные. Яркий свет маскирует незначительные колебания тона поблизости от него, а громкая нота нейтрализует следующие за нею тихие модуляции. Такие непривычные черты, как узкий разрез глаз, на время отвлекают наше внимание и мешают воспринимать более тонкие вариации. Отсюда — эффективность бросающегося в глаза отличия в качестве маскировочного средства. На одно лицо для нас не только китайцы, но и европейцы-мужчины в одинаковых париках — например, члены клуба «Кит-Кэт» XVIII века, чьи портреты выставлены в лондонской Национальной портретной галерее.

В какой степени эти портреты представляют типы или маски, а в какой — являются индивидуальными подобиями? Совершенно ясно, что при ответе на этот важный вопрос возникают две трудности. Очевидна лишь первая из них: относящаяся в равной степени ко всем портретам, созданным до появления фотографии, она связана с тем, что у нас практически нет объективных сведений о внешности изображенного (лишь изредка мы можем свериться с прижизненной или посмертной маской или силуэтом). Невозможно сказать, узнали бы мы Мону Лизу или Улыбающегося кавалера (героя портрета работы Франса Халса, 1624. — Пер.), если бы встретили их на улице. Вторая трудность проистекает из того факта, что маска нас очаровывает и тем самым не дает рассмотреть лицо. Нам приходится сделать усилие для того, чтобы отрешиться от парика и увидеть, насколько различны эти лица, но даже и в этом случае изменившиеся представления о манерах и приличиях, о выражениях лица, свойственных определенным социальным типам, мешают нам увидеть индивидуальность. Историки искусства отмечают, что портреты XVIII века были обусловлены скорее типами, а не индивидуальным подобием, однако многое зависит от того, в каком смысле использовать эти понятия. Даже стереотипные образы племенного искусства зачастую воплощают индивидуальные отличительные черты, которых нам не разглядеть, поскольку мы не знакомы ни с тем, кто изображен, ни со стилистическими условностями, характерными для его племени. Одно, впрочем, ясно: мы вряд ли способны воспринять старинный портрет так, как его предполагалось воспринимать до того, как моментальная фотография и экран сделали портретное сходство обыденным. Нам сложно осознать всю значимость заказного портрета, который должен был суммировать социальный статус и карьеру изображаемого и передать его черты потомкам как память, а грядущим векам — как памятник. Разумеется, в подобной ситуации портрет приобретал совсем иной вес. То, как художник прочитывал черты модели, влияло на ее восприятие при жизни и полностью замещало это восприятие после смерти: теперь можно на это не надеяться и этого не бояться, поскольку многочисленность отображений нашего облика делает такой психологический перекос невозможным.

Неудивительно, что изобретение фотоаппарата вызвало неприятие и озадаченность в художественной среде. Некоторые аргументы, выдвигавшиеся в XIX веке против самой возможности фотографического сходства, представляются нам надуманными, поскольку сегодня многие предпочтут довольно пафосному портрету Ференца Листа работы Франца Ленбаха его изумительный снимок работы Надара, представляющий великого виртуоза со всеми его бородавками. И всё же нам всё равно приходится учитывать, что мы никогда не знали Листа лично. Но еще более важно то, способны ли мы увидеть фотографии так же, как их видели поначалу. Беспристрастная камера и телевидение полностью изменили наш подход к образам наших современников. Репортажные снимки, на которых представлен Ференц Лист нашего времени — Святослав Рихтер, — на репетициях, без фрака, в XIX веке не только были невозможны технически, но и оказались бы неприемлемы психологически: наших дедушек они бы поразили как раскованные до неприличия и совершенно неузнаваемые.

Однако, хотя изобретение моментальной фотографии и видоизменило портрет, оно позволило нам более отчетливо увидеть проблему сходства, тогда как в былые века ее не могли даже сформулировать. Моментальная фотография привлекла наше внимание к парадоксу отображения жизни в виде своего рода натюрморта, замораживания игры черт лица в остановленном мгновении, притом что мы вряд ли в состоянии вычленить эту игру из потока событий. Благодаря работам Джеймса Гибсона в области психологии восприятия мы яснее сознаём решающее значение постоянного потока информации в наших взаимодействиях со зримым миром. Теперь нам более понятно, в чем состоит то, что можно назвать искусственностью искусства, то есть сведение информации к одномоментным сигналам. Грубо говоря, если бы кинокамера — а не резец, кисть или даже фотопластинка — стала первым регистратором человеческой физиогномики, то проблема, которую язык в своей мудрости обозначает словосочетанием «уловить сходство», никогда бы не встала перед нами с такой отчетливостью. Кадр из фильма не может оказаться настолько же неудачным, как моментальная фотография: даже если человек на нем пойман моргающим или чихающим, результирующее выражение лица вполне объяснимо в рамках всей последовательности, тогда как аналогичный фотоснимок лишает подобное выражение лица «оправданий». В этом смысле чудо не в том, что на некоторых снимках запечатлено нехарактерное для человека выражение, а в том, что и фотоаппарат, и кисть способны абстрагироваться от движения и при этом создавать убедительное подобие не только маски, но и лица с его живой мимикой.

Разумеется, ни художник, ни даже фотограф не смогли бы полностью преодолеть ступор замершего изображения, если бы не свойство восприятия, которое в «Искусстве и иллюзии» я описываю как «вклад смотрящего». Нам свойственно проецировать жизнь и мимику на замершее изображение и добавлять к нему — из собственного опыта — то, чего в нем на самом деле нет. Именно эту нашу особенность должен в первую очередь использовать портретист, желающий компенсировать отсутствие движения. Ему нужно так использовать неоднозначность выражения замершего лица, чтобы вариативность возможных прочтений создала иллюзию жизни. Неподвижное лицо должно представать узловой точкой нескольких возможных мимических движений. Один профессиональный фотограф однажды сказал мне с простительным преувеличением, что ищет такие выражения лица, которые вбирали бы в себя все остальные. Рассматривая удачные фотопортреты, мы убеждаемся в важности подобной неоднозначности. Мы не хотим видеть модель в той ситуации, в которой она находилась, когда ее фотографировали. Нам хочется абстрагироваться от этой памяти и увидеть реакцию модели на более типичные жизненные контексты.

Проиллюстрировать это можно с помощью одной из самых успешных и популярных фотографий Уинстона Черчилля в качестве лидера воюющей державы. Фотограф Юсуф Карш рассказывает, что премьер-министру совсем не хотелось позировать для этого снимка во время визита в Оттаву в декабре 1941 года. Каршу были предоставлены всего две минуты, пока Черчилль шел из зала заседаний Парламента в вестибюль. Он приблизился с хмурой миной, и тут Карш выхватил у него изо рта сигару, чем привел его в бешенство. Таким образом, выражение лица, которое на деле было мимолетной реакцией на малозначительное событие, оказалось настоящим символом бесстрашия Черчилля перед лицом врага и в конечном счете выражением роли, сыгранной им в истории.

Бесспорно, использовать возможность разных интерпретаций нахмуренных бровей — не самая обычная практика фотографов. Чаще они просят улыбнуться, хотя, согласно расхожему представлению, достаточно сказать «cheese», и губы сами собой сложатся в улыбку. При этом застывшая улыбка — это, безусловно, довольно многозначительный знак, который использовали в искусстве для создания подобия жизни еще со времен архаической Греции. Самым знаменитым примером является здесь, конечно, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи: ее улыбка послужила предметом бесконечных и порой крайне причудливых толкований. Возможно, больше узнать об этом эффекте можно, сравнив общепринятую теорию с неожиданной, но удачной практикой.

Роже де Пиль (1635–1709), которому мы обязаны первым подробным разговором о теории портретной живописи, советует художнику прислушаться к следующему:

Выразительность и правдоподобие портретам придает не точность проработки, а согласие всех частей в тот самый момент, когда художник решает запечатлеть настроение и темперамент модели. <…>

Редким художникам хватает тщания свести вместе все части: иногда рот улыбается, а в глазах грусть; порой глаза веселы, а щеки втянуты; в итоге в работе появляется фальшь, она выглядит неестественно. Соответственно, нужно помнить, что когда модель делает вид, что улыбается, глаза прикрыты, уголки губ подняты в направлении ноздрей, щеки слегка надуты, брови разведены.

Если сопоставить этот дельный совет с типичным портретом XVIII века, например с очаровательной пастелью работы Кантена де ла Тура, на которой представлена любовница живописца мадемуазель Фель, то мы увидим, что глаза ее вовсе не прикрыты, как это бывает при улыбке. При этом сочетание весьма противоречивых черт — серьезного взгляда и тени улыбки — создает эффект трудноуловимой нестабильности: выражение остается на грани между задумчивостью и насмешкой, что одновременно и интригует, и завораживает. Да, игра эта довольно рискованна, чем, возможно, и объясняется превращение подобного эффекта в своеобразную формулу светских портретов XVIII века.

Лучшим средством против «неестественности» или застывшей маски всегда считалось устранение, а не использование тех противоречий, которые способны препятствовать зрительской самопроекции. Именно об этом приеме Джошуа Рейнолдс говорит в своем знаменитом анализе преднамеренно эскизного стиля портретов Рубенса (этот анализ я цитирую и обсуждаю в «Искусстве и иллюзии»). Такие фотографы, как Эдвард Стайхен, побуждали зрителя к самопроекции при помощи различных приемов освещения или печати — например, размытия контуров лица; графики — например, Феликс Валлотон в своем портрете Малларме — пытались достичь того же эффекта прибегая к упрощению, которое широко обсуждалось на рубеже веков.

Нас захватывает эта игра, и мы вполне обоснованно восхищаемся работами художника или карикатуриста, который способен добиться сходства, как это принято называть, «несколькими штрихами», выделив главное. Однако любому живописцу-портретисту известно, что настоящие проблемы начинаются тогда, когда ты вынужден двигаться в противоположном направлении. Каким бы искусным ни был первый грубый набросок, его еще нужно не испортить на пути к завершенному портрету, так как чем больше число элементов, с которыми нужно работать, тем сложнее сохранять сходство. С этой точки зрения опыт художника-академиста даже более интересен, чем опыт карикатуриста. Прекрасное, глубокое и многое проясняющее рассуждение о передаче сходства мы найдем в труде о практических вопросах портретной живописи, написанном Дженет Робертсон, чьи работы относятся к традиции формального портрета:

…постепенно приучаешься находить определенные ошибки, которые могут привести к неправдоподобному выражению лица. Не слишком ли «резко» передана какая-либо черта? Убедитесь, что глаза не посажены слишком близко; с другой стороны — не кажется ли взгляд слишком «неопределенным»? Проверьте, чтобы глаза не были разнесены слишком далеко: зачастую рисунок верен, но слишком слабо или густо наложенная тень способна сократить или увеличить расстояние между глазами. Даже если вы уверены, что нарисовали рот правильно, а в нем всё равно что-то не так, проверьте тона рядом с ним, особенно над верхней губой; ошибка в тонировке этой области может привести к тому, что рот окажется слишком выпячен или втянут, а это немедленно повлияет на выражение лица. Если вам кажется, что что-то не так, но непонятно, что именно, проверьте положение уха. <…> Если ухо сидит не на месте, оно изменяет всё впечатление от лицевого угла, так можно убрать эффект дряблости или щекастости, не прикасаясь к тем чертам, с выражением которых вы безуспешно боролисьv.

Эти слова художницы, которой хватало смирения вслушиваться в критику неспециалистов, на многое проливают свет — в частности, потому, что в них отражены взаимоотношения между формой лица и его выражением. На самом деле Робертсон имеет в виду не столько игру черт, сколько то, что Петрарка называет «атмосферой» лица. Нужно помнить, что выражение лица — совсем не то же самое, что его выражения. В конце концов, расстояние между глазами и лицевой угол зависят от строения черепа, а оно неизменно, и тем не менее художница обнаружила, что они радикально влияют на то фундаментальное свойство, которое, пожалуй, можно назвать доминирующим выражением. В фактах сомневаться не приходится. Задолго до того, как человечество изобрело психологические лаборатории, художники систематически проводили эксперименты, в ходе которых и была установлена эта зависимость. В «Искусстве и иллюзии» я отдаю должное самому дотошному и изощренному из этих экспериментаторов, Родольфу Тёпферу, который вывел формулу, которую я предлагаю называть «законом Тёпфера»: любая конфигурация, допускающая интерпретацию в качестве лица, пусть и плохо нарисованного, заведомо обладает выражением и индивидуальностью. Почти через сто лет после Тёпфера Эгон Брунсвик запустил знаменитую серию опытов с целью исследовать эту зависимость. Его исследования подтверждают чрезвычайную чуткость нашего физиогномического восприятия к малым изменениям; небольшая корректировка расстояния между глазами, которую, скорее всего, никто не заметил бы в рамках нейтральной конфигурации, способна радикальным образом изменить выражение лица манекена, хотя далеко не всегда можно предсказать заранее, как именно она на это выражение повлияет.

Перевод: А. Глебовская