В середине октября в рамках виртуального фестиваля «Германия-экспресс» Года Германии в России мы приняли участие в дискуссии «Издательство завтрашнего дня: женщины в книжном деле». Совместно с Ариной Бойко, писательницей и издательницей журнала «Незнание», управляющая редакторка Ad Marginem Виктория Перетицкая обсудила с немецкими коллегами — Таней Лангер, писательницей и издательницей Bübül Verlag Berlin, и Николой Рихтер, издательницей Mikrotext — будущее издательского дела. Какие вызовы стоят перед издательским делом сегодня, как реагирует отрасль на повсеместную цифровизацию, и отразилась ли пандемия на ее развитии, просто ли женщине стать издателем в Германии и России — об этом читайте в расшифровке беседы.

Арина Бойко: Здравствуйте. Всем добрый вечер, кто нас смотрит. Мы начинаем нашу дискуссию «Издательство завтрашнего дня». И я начну с того, что представлю наших сегодняшних спикерок и потом расскажу, о чем будем говорить. И расскажу немного про себя. Сегодня с нами Никола Рихтер, издательница и авторка. Никола — основательница независимого издательства Mikrotext.

Таня Лангер — писательница и основательница многоязычного издательства Bübül Verlag Berlin.

И Виктория Перетицкая — управляющая редакторка издательства Ad Marginem.

Сегодня мы поговорим о проблемах и сложностях, с которыми мы сталкиваемся в процессе издания книг и о том, что мы вообще хотим издавать, что мы издаем и почему мы это делаем, ведь это такой большой труд. И я говорю «мы» не просто так, я издательница и соредакторка литературного журнала «Незнание». Но сегодня я буду модерировать и задавать разные вопросы. И, пожалуй, начну с первого вопроса. Попрошу каждую участницу рассказать подробней о своем издательстве: самое важное, что мы должны знать, какие тексты публикуете, и почему их? Как появилось ваше издательство? В общем, все, что считаете нужным и важным знать о вас. Передам слово, может, тому, кто готов уже?

Никола Рихтер: Да, я могу начать, пожалуй. Спасибо большое. Я очень рада присутствовать здесь. Большой привет российским и германским участникам. Я издательница в издательстве Mikrotext, создано оно было в 2013 году. Я создала это издательство как читательница и как авторка. С нулевых годов я живу в Берлине. Училась на последних курсах литературного факультета, проводила литературные чтения в кафе, участвовала в работе литературного журнала и занималась блогерской деятельностью. Я знала, что многих авторов не издают, потому что или тексты слишком короткие — на книжку не хватает, или тексты слишком длинные, потому что они не помещаются в издательский, журнальный формат. И я создала издательство Mikrotext, которое занимается нарративными текстами и которые, может быть, выходят за границы конкретного жанра. Такие тексты часто появляются в сети: будь то Twitter, будь то подпись к фотографии в Instagram. Например, роман «Как стать несчастной с мужчиной» — это фактически дневник, состоящий из записей в блоге, которые превратились в роман. Эта форма текстов меня интересовала, и это действительно важный пункт. Мы рассматриваем наше издательство как издательство, принимающее активное участие в процессе, то есть мы стараемся писать о сегодняшнем и завтрашнем мире, определить, как и куда движется наше общество. И текст таким образом взаимодействует со мной как с субъектом и с окружающим миром. Таким образом, мы создали среду, фактически цифровую вселенную вокруг издательства. Можно войти в этот круг, проводятся проекты краудфандинга, рассылаются электронные книги, некоторые книги выходят на английском языке. Так что вокруг издательства возник целый ряд таких структур-спутников, которые выходят за рамки чисто издательской деятельности.

Таня Лангер: Здравствуйте-здравствуйте! Я тоже чрезвычайно рада, что вы меня пригласили. К сожалению, я еще не бывала ни в Москве, ни вообще в России. Но бывала моя дочь, она много рассказывала мне. Я сама писательница, с конца 90-х я публикуюсь: это романы, рассказы, аудиопостановки и, кроме того, у меня есть издательство. Называется издательство Bübül. Bü — это начало слова «книги» в немецком, и, кроме того, BUBUL — это по-турецки «соловей». И действительно, бывают тексты, которые не находят себе места в крупных издательствах, и я в этой связи обратилась и к иллюстраторам, спросила их, готовы ли они иллюстрировать такие короткие тексты. Вот, например, небольшая книжечка, иллюстрированная одной художницей. Книжки обычно небольшие, но при этом — вот видите, книга иранских авторов, короткие рассказы. Меня очень интересует взаимодействие литературы и изобразительного искусства, потому что иранские авторы действительно стремятся к тому, чтобы они были представлены в таком современном формате, а не просто в каких-то персидских завитушках. И поэтому мы попросили сделать современные фотографии. Вот книга Фарибы Бвафи, здесь мы выбрали абстрактные иллюстрации, поскольку она стремилась к тому, чтобы эта идентичность не прослеживалась сразу. Вот здесь вы видите немецкий рассказ, переведенный на арабский.

Мы знаем, что достаточно много переводится с арабского на немецкий, но вот мы увидели, что сирийцам, которые приезжают в Германию, им трудно пока читать по-немецки, а им интересно познакомиться с современной немецкой литературой. А на арабский переводится с немецкого довольно мало. Что касается детских книг, мне интересно издавать многоязычные книги. Вот здесь книжка одновременно на испанском, каталанском и немецком.

И там есть задания, которые позволяют ребенку познакомиться с языками. Кроме того, часто используются языки, которые действительно необычные, как например, романез — язык синти и рома. Или, например, иврит. Здесь вы видите детские рассказы для того, чтобы продемонстрировать нашим читателям многообразие мира, в том числе и с этой стороны. Вот то, что я хотела сказать в качестве вводной части.

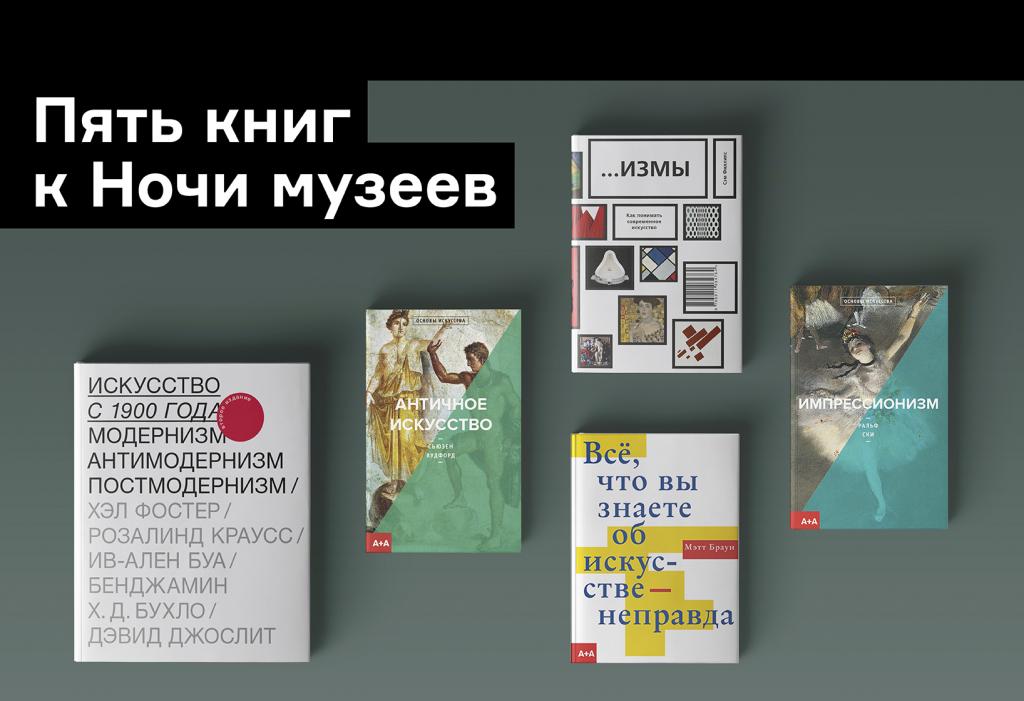

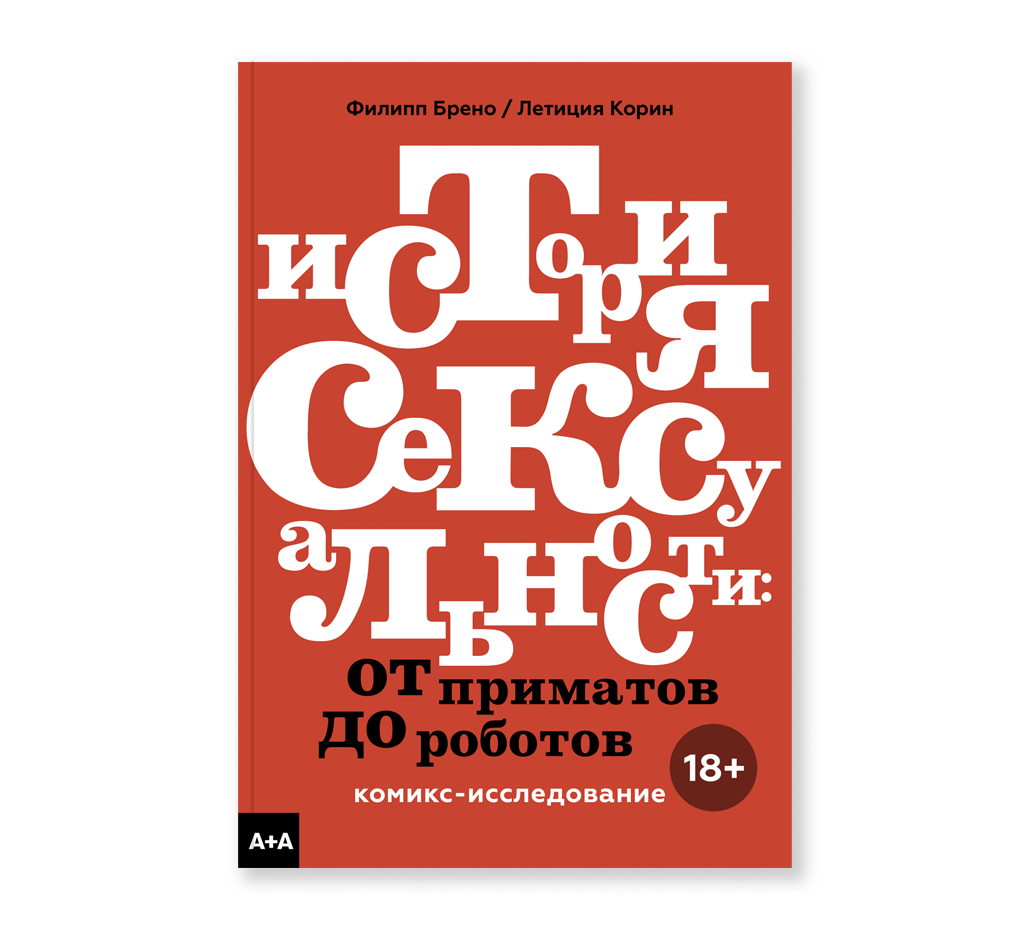

Виктория Перетицкая: Добрый вечер. Я работаю в издательстве Ad Marginem, которому в этом году исполнилось 27 лет, если не ошибаюсь. Я работаю последние пять, даже пять с половиной лет. И я попала в издательство сразу после окончания магистратуры в Шанинке. Издательство было основано в 1993 году. Изначально в фокусе находились классические философские тексты. Впервые на русском языке появились работы Мартина Хайдеггера, Мишеля Фуко, Беньямина. В конце 90-х под брендом Ad Marginem стала выходить новая современная российская проза таких писателей, как Владимир Сорокин, Эдуард Лимонов, Михаил Елизаров. В этот же период стала также выходить и переводная проза. Мы издавали и издаем Кристиана Крахта, Джонатана Литтелла. И параллельно выходили книги с современной арт-повесткой. Почти десять лет назад мы вместе с Музеем современного искусства «Гараж» запустили совместную издательскую программу. За это время мы заняли нишу, связанную с современным искусством, теорией искусства, кураторскими практиками и теорией культуры. И если говорить о том, что из себя представляет издательство Ad Marginem сегодня, то мы издаем переводной нон-фикшн, пограничные жанры на территории философии, новой антропологии, экономики, социальных наук, теории культуры, современного искусства. У нас также есть импринт, посвященный иллюстрированному нон-фикшну для взрослых и детей. Но несмотря на всю эту многоликую историю и изменения траектории движения Ad Marginem, у нас всегда был и остается интерес к новому междисциплинарному знанию, пограничным жанрам, духу времени. В данный момент мы находимся в состоянии пересборки программы. Это перезапуск нашей фикшн-линейки. Год назад мы впервые за очень долгое время выпустили художественный текст. Это роман «Crudo» Оливии Лэнг, современной британской писательницы. До этого мы издали ее, теперь уже бестселлер, «Одинокий город» и наверное, можно сказать, что в какой-то степени, Оливия Лэнг приоткрыла нам двери в новое пространство автофикшн литературы — текстов, написанных женщинами, текстов, осмысляющих травматический опыт, текстов о природе и искусстве как терапии и того, что связано с новой тревожностью и поисками потерянной идентичности. Вот, например, на днях у нас вышел первый том трилогии Рейчел Каск. Это то, чем мы сегодня занимаемся.

Арина Бойко: Спасибо большое. Из ваших ответов я поняла, что мы все это начали делать — издавать книги вообще, — потому что мы все столкнулись с какими-то сложностями, как, например, для слишком коротких или слишком длинных текстов не находится места в издательствах, или просто крупные издательства не хотят публиковать определенные тексты на других языках и в принципе их мало. Или как в России, действительно, не существовало переводов каких-то текстов до издательства Ad Marginem, до того, как они это выпустили. И вот следующий вопрос о том, что остались ли эти проблемы сегодня — какие-то нерешенные? Вообще, с какими сложностями вы сталкиваетесь, работая? Понятно, что мы все начинали это делать когда-то. Но теперь мы можем сравнить из сегодняшнего дня: что поменялось, что-то, может быть, до сих пор так и осталось. И может быть порассуждать немного об этом.

Таня Лангер: Позвольте я начну. Действительно, многое изменилось, особенно с 2016 года в Германии. Появилось множество независимых малых издательств, и они старались нести репрезентативную функцию всему многообразию нашего общества. Да, конечно, бывает сложно быть в курсе, быть на гребне волны и успевать это все еще тематизировать. И например, мне хотелось бы, я стараюсь представлять творческих деятелей, которые не являются мейнстримом, сейчас не являются самыми популярными, в центре внимания. Вот, например, здесь у нас есть интерактивный проект с одним творческим деятелем — вместе с прохожими они разбили такой сад посреди города. Или, например, когда рассказываются истории для детей или повседневные истории. У меня иногда бывает такое чувство: контакт между поколениями довольно разный и бывает, что это единственный шанс между поколениями обменяться своими историями.

Никола Рихтер: Мне кажется, что проблемы здесь следующие. Я всегда хотела открыть канал для голосов, которые, может быть, не слышны и, конечно, многое меняется. Например, сейчас публикуются тексты из Facebook и Twitter. Есть сейчас такое издательство, которое это делает. Но также мы осознаем, что не только на бумаге происходит публикация постов. И что бывают и разные исключения: есть автор, который пишет свои тексты карандашом, и они потом обрабатываются и превращаются в книги. И мне кажется, очень многое сейчас изменилось. Например, когда я в 2013 году начала, я была пионером и мне приходилось всегда поднимать тему электронных книг и, в общем-то, я превратилась в электронного издателя, так считалось. Но на самом деле моя деятельность этим не ограничивается, потому что есть, допустим, книга, а есть услуга — это разные вещи. Или, например, когда журнал публикуется, то нужно, чтобы текст дошел до читателя — это самое главное. Иногда, конечно, возникают вопросы: а нужно ли нам вообще издательство, если мы можем сами публиковать свои тексты. Можно тексты сохранять, распространять, архивировать и печатать — и это все возможно без издательства. И, в общем-то, этот вопрос поднимается для всех издательств: почему мы все еще существуем и как можно это сделать по-другому. Вот один пример: я все время пробую что-то новое. И здорово, конечно, что я получила два раза приз — это награда среди издателей, это классно, и деньги я получила. В итоге получается, что я могу сотрудничать как гостевое издательство с другими издательствами. И для меня было важно, чтобы это была именно кураторская практика, где можно выбирать тексты. И в итоге, с опозданием, но, тем не менее, такая книга была издана. Это песенные тексты музыкантов Германии и, например, для сравнения с Бейонсе, мы хотели сказать, что это тоже очень важная музыкальная сцена и женщины в поп-музыке Германии играют большую роль. Тем не менее, их довольно мало приглашают на фестивали, даже после того, как начался коронавирус —процент очень низкий и мы спланировали в итоге фестиваль. Мы хотим все коллективы пригласить на сцену, чтобы они выступали и их услышали. А теперь можно еще почитать их тексты песен — это здорово!

Виктория Перетицкая: Мне кажется, нам как издательству — поскольку мы в основном издаем переводную литературу — сейчас и раньше было важно показать многоголосие мировой литературы, поэтому нам важно издавать переводы не только с английского, но и с немецкого, французского, шведского, норвежского языков и других. Мне кажется, для нашего контекста это до сих пор важно, начиная с 1990-х.

Не так много времени прошло, и мы до сих пор пытаемся восполнить пробел культурной изолированности, которая была раньше и на каких-то территориях она до сих пор остается.

Поэтому мы пытаемся показать мировое литературное наследие.

Арина Бойко: Спасибо за ваши ответы. Мне кажется, эта тема всплывала с самого первого вашего представления, что мы все представительницы независимых издательств и не мейнстримной литературы, не массовой. Насколько вы себя чувствуете независимыми и свободными как издательства и не чувствуете на себе давление того, что все равно нужно издавать то, что хорошо, например, продается или попадает в какой-то определенный тренд? Часто ли вам приходится совершать этот выбор: издать что-то, что может быть, еще не популярно или в принципе не популярно — но то, что вы считаете важным и издать, или что-то, что будет хорошо продаваться и точно станет хитом?

Таня Лангер: Я всегда выпускаю тиражи где-то 100-200 экземпляров, иногда 500 максимум. Изначально была идея маленькой розницы для выставок или, может быть, читальных залов, где вы непосредственно соприкасаетесь с читателем. Конечно, с коронавирусом все это стало сложнее. Поэтому хорошее решение — электронный формат, как Никола это делает. Но я с самого начала решила, что не буду поддаваться этому финансовому давлению, которое в итоге меня парализует, по сути. То есть я лучше буду выпускать маленькие тиражи, если что, я их допечатаю. Мне нравится это физическое тактильное восприятие, я люблю это. Я занимаюсь теми темами, которые меня волнуют и может быть книгами, о которых другие издательства скажут: так, это не туда и не сюда или непонятно, это детская книга или книга для взрослых. Вот посмотрите, это книга Хабиба Тенгора, это французско-алжирский поэт. То есть он, по сути, пишет о своем детстве в Алжире уже будучи во Франции, как взрослый человек, который об этом вспоминает. И здесь возникает вопрос: это вообще книга для детей или для взрослых? В принципе, могут быть книги, которые могут написать представители старшего поколения, и это может почитать и взрослый, и ребенок. Или мы включаем иногда шрифт Брайля в наши книги. Может быть, бывают вещи, которые, скажем так, внешне притягательны или фееричны, но они очень важны, и мы хотим открыть перспективу на что-то, точку зрения, и чтобы еще был какой-то игровой элемент.

И я стараюсь не спрашивать себя, насколько хорошо это будет продаваться, мне важно желание свести автора с читателем.

Виктория Перетицкая: Я могу добавить, что мы никогда не смотрели в сторону коммерческой литературы и на наши решения никогда не влияли награды авторов и количество этих наград. Скорее, мы пытаемся понять, в какой контекст встанет в нашем портфеле та или иная книга. Это влияет на наше решение. Но также иногда случается так, что тексты, которые нам понравились и мы захотели их издать, впоследствии обретают аудиторию, о которой мы раньше не думали. Например, как наш абсолютный лонгселлер — книги Флориана Иллеса, которые уже на протяжении семи лет остаются нашим главным лонгселлером. В начале мы не думали о том, что будет именно так, о том, что этот текст приобретет новую аудиторию и к нам придут какие-то новые читатели.

Арина Бойко: А лонгселлер — это то, что продается долго?

Виктория Перетицкая: Да, то, что долго находится в топе продаж. Да, это иногда случается.

Таня Лангер: Позвольте я еще добавлю. Очень интересно, что ты говоришь, Виктория, что это лонгселлер. Потому что в Германии, например, рынок очень быстрый, а для некоторых книг нужно больше времени. И часто бывает так, что на начальном этапе вы не так много продали экземпляров, но вы открываете дверь для автора, который может общаться с читателем, может читать лекции, проходят какие-то встречи и т. д. Но, конечно, сумасшедший элемент в этом есть, потому что вы не знаете, кто, собственно, к вам приходит через эту книгу. Иногда это будет довольно необычно. И кстати, здесь есть такой организаторский элемент, потому что мы сводим аудиторию с автором и создаем такой нетворкинг — это все большую роль играет сейчас.

Никола Рихтер: Вот сейчас мы стали обсуждать такие понятия как лонгселлер, мы не должны забывать о понятии бэклист. Бэклист — это возможности продаж, такие издательства как Shurkamp и другие — они уже оцифровывают свой бэклист. Это означает, что они могут микротиражами допечатывать свои книги по потребности и это действительно самые маленькие тиражи. Очень элегантные решения, где, конечно, ничего не написано в этой книге, что это малый тираж допечатки, но у нас нет бэклист. Я могу сказать, что многие титулы продолжают у нас сохранять актуальность. Потому что я, как читательница, действительно очень слежу за текстами, которые выходят в германоязычном языковом пространстве, я очень много читаю того, что рекомендуют люди в журналах, на мероприятиях и это действительно очень важный момент для издательской деятельности — то есть нужно общаться с людьми, нужно обмениваться мнениями, спрашивать у людей, а что ты сейчас читаешь, что ты мне можешь порекомендовать, то есть у меня действительно большая группа людей вокруг издательства, которая мне присылает советы и рекомендации. Кроме того, добавляется и интернет: и здесь также очень важен этот маркетинг рекомендаций и когда ты общаешься с такими людьми в таких группах, ты действительно натыкаешься на интересные вещи.

Так что рынок, скорее, это объект исследований, рынок — это не цель, это объект исследований, здесь соотношение переворачивается, появляется такая игра: ну рынок покажи, что есть новенького?

Конечно, я хочу, продавать и что-то новое. Мы начали с тиража 500 экземпляров. Вот эту книгу мы напечатали тиражом 3000 экземпляров — это такая тактичная любовная история. И мне бы хотелось выводить на арену новых авторов, и я думаю, что это проблема в издательском деле, в целом. Потому что это, на самом деле, деятельность творческая, но и при этом и деятельность экономическая. То есть мы здесь имеем дело с деньгами и, я не помню, С. Фишер сказал когда-то, что самый простой способ сжечь деньги — это создать издательство. А мы не хотим сжигать деньги, мы хотим что-то продавать и что-то зарабатывать, но бестселлеры все-таки делаются по-другому: они связаны с крупным маркетингом, с крупным PR, так что я себе эту цель не ставлю.

Арина Бойко: Спасибо. Для меня это очень знакомо и близко, то, что вы все сказали. Особенно мне понравилась формулировка о том, что рынок — это исследование, и у нас тоже, например, маленькие тиражи у журнала и сейчас вот 300 экземпляров (последний номер) — самый большой. Следующий будет вообще огромный для нас тираж — 1000 экземпляров. И мы надеемся, что он станет лонгселлером и будет сам продаваться как-то. Но, вообще, мы тоже не гонимся за прибылью и печатаем маленькие тиражи, чтобы было приятно потрогать, продавать небольшими порциями в независимых книжных и не чувствовать какого-то давления на себе. Мне то грустно, что вот мы напечатали и у меня до сих пор несколько коробок дома лежит, я думаю, зачем печатали, всегда можно допечатать. И мне кажется, эта дискуссия подводит нас к такому вопросу, кто вообще ваши читатели? Для кого вы публикуете? Знаете ли вы этих людей? Насколько хорошо вы их знаете? И может быть, были какие-то неожиданности с этим связанные, что вы узнавали, что какие-то люди не те, кого вы себе представляли, оказывается, читают ваши книги? Вообще, стабильна ли эта аудитория или от книги к книге это разные люди?

Никола Рихтер: Как сказала Виктория, каждая новая книга — это новая целевая аудитория. И тут я могу подтвердить слова Виктории: важно действительно каждый раз находить новую целевую аудиторию. Вот вы видите безупречный синий цвет: это сборник рассказов, автора я нашла в Twitter — у нее огромное количество подписчиков и она действительно очень интересно пишет в Twitter, с одной стороны. Но, с другой стороны, она поддерживает многих других и поэтому ее поддерживают, и такие читатели поддерживают мое издательство. Или вот видите сборник песен, например. Тоже очень интересный был проект и в этой связи очень трудно представить свою целевую аудиторию, трудно представить своего читателя. Мы контактируем с читателем на выставках, на крупных мероприятиях, но в Берлине, например, у нас была масса мероприятий — каждый вечер что-то происходило и было очень трудно в малые издательства пригласить публику. Я знаю, что крупные издательства тоже часто не хотят делать крупные мероприятия в Берлине потому, что организуешь большое мероприятие, а потом приходит 20 человек. Так что здесь нужно посмотреть в разных направлениях и обращаться к публике по многим каналам и через живые мероприятия, и через интернет. Мы проводили мероприятия, куда был вход по билетам, например, которые не записывались. То есть здесь важно действительно поддерживать в публике любопытство, но конкуренция высока. Книги — это далеко не единственный способ развлечения. В этом смысле пандемия нам помогла, потому что люди не хотели сидеть только перед компьютером, стали больше читать.

Таня Лангер: Здесь мне гораздо интереснее было бы узнать, как выглядит ситуация в России? Какой у вас в этой связи опыт? Есть ли разница: издаешь ты книжку цифровую или на бумаге? Потому что мне кажется, что бумажная форма в меньшей степени контролируется теми, от кого мы не хотели бы контроль. Сможете по этому поводу высказаться?

Виктория Перетицкая: Мне кажется, рынок электронных книг в России развивается очень быстро. Бумажные книги тоже быстро находят своего читателя. Но что изменилось за последнее время, это то, что с начала пандемии мы стали выпускать электронные книги за две недели до выхода печатной версии. Таким образом те читатели, которые пользуются электронными книгами и любят читать электронные книги, составляют какое-то мнение о книге до ее выхода в печатном формате. Потом многие покупают печатные версии, потому что им эта книга очень понравилась, и они хотят видеть ее у себя в библиотеке в физическом виде.

Арина Бойко: Мне кажется, что у нас в России действительно статус этих книг практически уравнен. Есть определенные сервисы, где можно читать электронные книги: Bookmate, ЛитРес, еще несколько, которые работают по подписке. Там публикуются электронные версии книг, издательских новинок, которые выходят практически одновременно или, как Виктория сказала, даже раньше печатной версии. И это все доступно. Особенно в электронном формате. Потому что мне кажется, что бумажные книги становятся дороже. И это уже довольно редко: вот я, например, очень мало покупаю книг, очень тщательно выбираю, что покупать, что добавлять в свою библиотеку. Мне кажется, что все равно многие люди активно покупают бумажные книги и заказывают их онлайн. Насчет того, что доступнее издательствам — независимым или крупным, у которых есть много редакций (у нас их два). И мне кажется, что на самом деле, это не совсем так работает: что электронные книги какой-то другой статус имеют, потому что также на этих платформах — о чем говорила Никола — зачем вообще издательства, если сегодня можно опубликовать в интернете или на какой-то платформе свой текст отдельной книгой. Мне кажется, что у нас все равно считается — это я сейчас говорю в первую очередь, как человек, который тоже пишет сам, как писательница — у нас, все-таки, опубликованное что-то в издательстве имеет больший вес и издательство сразу маркирует выход книги. Издательство сразу много говорит об этой книге, хотя ты можешь не знать, о чем эта книга и кто ее написал. Например, в Ad Marginem выходит книга и мы сразу понимаем, что это будет какая-то интеллектуальная литература. Даже если это будет роман, вряд ли это будет какой-то популярно или супердоступно написанный роман, скорее всего, это будет какой-то гибридный жанр или автофикшн или что-то такое. По крайне мере, мне так кажется. Я бы так добавила про наш опыт.

И если ни у кого нет добавлений, то я бы перешла к следующему вопросу. Какие тексты мы хотим издавать и о чем? Мне интересно послушать, какие три или больше тем, волнующих вас, каждый из вас может назвать? Это могут быть, как уже находящиеся у вас в работе проекты либо вообще то, что вас просто интересует? Мы, например, в «Незнании» каждый раз выбираем тему номера и это становится темой open call. Тему, на которую мы каждый раз ищем тексты и каждый раз специально обсуждаем, про что нам будет интересно почитать двести или больше текстов, которые нам пришлют. А что интересно вам?

Таня Лангер: Я для себя не могу особенно что-то выделить. У меня есть сейчас некоторые книги, которые планируются к выходу. Кроме того, есть целый ряд авторов, которые действительно пишут о том, как они пишут, как они пришли к тому, чтобы писать, какую роль сыграли, скажем, родители, матери. Вот у меня есть, например, автор из Вильнюса и его стихи должны быть выпущены. Это воспоминание о его жизни и культурных изменениях, о попытках найти свои ориентиры. С другой стороны, есть молодые авторки, поэтессы, которые пишут совершенно по-другому, в другом стиле и ищут другой совершенно путь, который кажется их ровесницам также не соответствующим веяниям времени. Часто слышишь: «Они меня не понимают, потому что взгляд другой или взгляд под другим углом». То есть мне важна в этой связи поэзия, которая посвящена экзистенциальным темам и тем художественным позициям, которые необычны. Они имеют свой собственный особый подход и стараются представить некоторые миры своих образов несмотря на то, что считают, что как-то исключены из мира и находятся за бортом современности. Диалог между поколениями очень важен. И, например, у нас есть поэтесса, ей 31 год и она еще создает картины.

Никола Рихтер: В моем издательстве аналогичная ситуация: я не стараюсь всегда искать одни и те же, скажем так, профили авторов. Я стараюсь разных авторов и авторок привлекать: могут быть совсем молодые и более элегантного возраста из Германии. Совсем необязательно, что они хотят писать по-немецки. Один из центральных проектов моего издательства — вот эта книга, одна из первых книг, которая у нас издалась, сирийский автор, который на севере Сирии работал кузнецом, а потом он стал публиковаться и стал очень знаменитым благодаря своим метким, ироничным, саркастическим заметкам, различным комментариям и т. д. Потом он все это оформил в книгу. В итоге, с этой книгой он переехал в Германию. Он не хочет, чтобы теперь эта книга была на рынке. Она была издана на немецком языке, и на английском, и испанском, конечно, на арабском, есть аргентинский вариант испанского и даже сделали постановку пьесы по этой книге. Автор хочет создать своего рода ремикс этой книги. Он сказал, что это будет первая ремикс-книга на Facebook. Она содержит пару постов в соцсетях и некоторые тексты, которые были изданы уже в Германии. Там такие пикантные вопросы из серии: что кузнец с севера Сирии будет делать в Германии, а вдруг он, например, пойдет в клуб свингеров. Как он там будет общаться? Речь о бытовых конфликтах цивилизаций, которые постоянно всплывают. Книга публикуется одновременно и на немецком, и на арабском. Получается, в одной книге спереди мы читаем по-немецки, а если открываем сзади, то мы в обратную сторону читаем по-арабски. И хочется таким образом изменить привычки читателей: и немецкоязычных, и арабоязычных, чтобы произошло такое столкновение культур. И это будет прекрасный проект. У нас даже на Facebook как две колонны идут тексты и анонсы на двух языках, и вообще тексты об этой книге. Она должна уже через несколько месяцев выйти. Здесь, конечно, поднимаются такие вопросы, как власть и беспомощность. В принципе, мы любим такие темы, которые могут быть и очень личными, и актуальными, например, каким языком говорит беспомощность?

Виктория Перетицкая: Мне кажется, что чтение не обязательно должно быть бегством в другой мир или бегством от реальности. Ему также необходимо присутствовать в этом мире. Оно должно быть вовлеченным, оно также может быть неудобным и тревожным и вовлекать читателя, то есть быть партиципаторным. Но нам, я думаю, интересны также современные голоса, которым удалось найти слова или концепции, которым удалось описать мир, в котором мы живем. И один из них, например, это британский философ и культуролог Марк Фишер. Статьи и эссе из его блога мы собираемся издавать в следующем году. То есть это литература, которая дает возможность описать происходящее. И в то же время к этому также относится пограничный жанр автофикшн. Такие тексты, как у Рейчел Каск или, например, не совсем автофикшн, но тем не менее. Вот у нас на этой неделе вышла книга молодого немецкого писателя Лейфа Рандта — он немного отличается от того, что мы привыкли издавать, потому что это совсем такой художественный текст, описывающий жизнь миллениалов. Но в тоже время он четко описал то, что действительно происходит. Как говорят немецкие критики, это «абсолютное сейчас», происходящее в данный момент. Получается, он тоже нашел слова описать эту современность. Я думаю, такие тексты нам также интересны.

Арина Бойко: Спасибо большое. Я хотела спросить, есть ли у нас вопросы от зрителей и слушателей и, если есть как-то мне передать, потому что осталось совсем немного времени. Вот, я вижу вопрос.Таня, на каких языках выпускает книги Ваше издательство?

Таня Лангер: В моем издательстве: арабский, персидский, португальский, французский, романез, иврит, каталанский, испанский, что-то я еще забыла. Польский у нас тоже. Моя проблема в том, что я не специализируюсь на чем-то. То есть что мне попадается, я это собираю. Часто наши книги издаются на двух языках, чтобы, как минимум, второй язык был виден, если его невозможно прочитать, то есть читатель не может прочитать.

Арина Бойко: Спасибо. Вопрос к Виктории пришел: кто делает обложки ваших книг? Это всегда искусство.

Виктория Перетицкая: Спасибо большое. Кстати, как и с нашей программой, мы также приветствуем подход многообразия и пытаемся работать с разными дизайнерами, их довольно много. Мы работаем со студией дизайна ABCdesign, мы работаем и с независимыми дизайнерами — это Анна Сухова, Екатерина Лупанова, тоже в последнее время делает для нас много обложек. Мы всегда пытаемся как-то разнообразить наш визуальный облик.

Арина Бойко: Пока вроде не вижу еще вопросов. Тогда в оставшиеся несколько минут задам последний вопрос от себя. Мне кажется, нам удалось многое обсудить сегодня, что связано с издательским процессом, мне бы хотелось еще затронуть тему того, что мы все издательницы, именно женщины в издательском мире, есть ли у вас впечатление, что это делает нашу работу труднее или это может нам помочь? Можете ли вы дать напутствие тем, кто занимается издательским делом или любой литературной работой, потому что мне кажется, что это огромный труд, который ты делаешь всегда не ради денег, ради чего-то другого?

Виктория Перетицкая: То, что происходит в России, мне кажется, мы сталкиваемся с теми же вопросами, с которыми сталкиваются женщины в других отраслях. Когда в начале пути ты находишься на низкой позиции с низкой зарплатой и с небольшими надеждами на продвижение и в то же время твой круг задач объемный. Да, неравенство продолжает присутствовать. Ситуация меняется, но она меняется очень медленно. Мне кажется также, что в целом не хватает как нашему рынку, так и нашему сообществу — потому что у нас маленький книжный рынок, несмотря на большую страну, — а не хватает нам солидарности и взаимопомощи. Но это вообще глобальная проблема, как мне кажется.

Арина Бойко: Спасибо.

Никола Рихтер: Да, я тут соглашусь. Если посмотреть на издательскую сферу, то это такая очень женская сфера. Я не знаю, как в России, но в Германии и читательницы преобладают над читателями, и книгами торгуют в основном женщины, и на ведущих позициях в издательствах сейчас больше женщин, хотя большинство тут пока сохраняют мужчины. Я всегда хотела создать издательство и всегда хотела в издательстве работать. Я пыталась работать в издательствах, там действительно самое интересное, что ты делаешь в издательском деле — это принятие решения, а не какие-то мелкие работы: это упакуй, здесь короткий текстик напиши и т. д. В этой связи хорошо, что есть интернет. Подобную работу, где я действительно должна быть в доступе, я смогла включить, смогла соединить со своей жизнью. И у нас есть десяток издательств в Германии, которые начинали прежде всего как цифровые, то есть они создавали сначала цифровую инфраструктуру, создавались одним издателем или издательницей или командой и тут работать можно из дома, не нужно присутствовать в офисе, можно поработать два часа, потом заняться какими-то другими делами. То есть какие-то мужские клише, которые касаются работы, когда ты отсидел целый день в офисе, потом пошел куда-нибудь выпить — это уже сильно изменилось. Во всяком случае в Германии в издательском деле, хотя, конечно, большие издательства по-прежнему во многом управляются мужчинами. Но у нас есть достаточно мощная солидаризация в сети, которая наблюдается и среди авторок, и среди тех, кто занимается критикой и издательской деятельностью под хэштегом #frauenlesen и #frauenzählen (женщины читают и женщины имеют значение). В Instagram или Twitter можно найти много информации о читательницах в Германии, что их интересует, и есть такие неформальные сетевые структуры как Бухенфрауен — там работают сотрудницы издательств и, я думаю, что все это развивается очень хорошо, но без создания подобных структур солидарности ничего бы не получилось. Тут нужно обмениваться мнениями. Я очень рада, что мы собрались здесь, что мы говорим о будущем издательского дела. Мы все — издательницы, и нельзя здесь сказать, что мы здесь такой феминистский совет. Мы на самом деле занимаемся такой работой, которой, во многом, раньше занимались мужчины и это возможно.

Таня Лангер: Что касается меня, я иногда говорю, что я переживаю третью эру феминизма в своей жизни: здесь разные акценты, разные признаки. Я всегда наблюдала, что часто женщин-авторок как-то не выделяли и здесь я, пожалуй, относительно спокойно на это смотрю, потому что я нетипичная издательница, я прежде всего писательница, и я живу этим. Издательство у нас что-то типа семейного предприятия, где я сама выросла и те художницы, которые ко мне приходят или авторки, которые ко мне приходят, я им всем говорю, что нам всем нужно продавать нашу продукцию, потому что я не могу делать все одна, так что мне, пожалуй, здесь сложнее приходится. Я могу сказать, что у меня, скорее, больше проблем как у писательницы, потому что часто на книги бывают шовинисткие реакции, например. Мне сложнее как авторке, чем издательнице. Я рассматриваю себя фактически как повитуху, которая помогает детям родиться на свет. Может быть, говорят, что я плохая феминистка, я не использую соответствующий вокабуляр, может быть у меня немного другие акценты в моих интересах. Я наблюдаю действительно необходимые изменения, но я вижу, что эти изменения часто становятся делом моды. Я стараюсь не терять ориентиров и поскольку я женщина, может быть, не сталкиваюсь с какими-то препятствиями, потому что я просто не попадаю в те сферы рынка, где противостояние сильное. Вот у меня, видите, на заднем плане кухня. Говорят, что женщина обычно пишет на уголке кухонного стола. Вот так и у меня.

Никола Рихтер: Я хочу дополнить, независимо от кухни, куда должны заходить и мужчины, и женщины, потому что есть должны все. И в Германии, например, где мы наблюдаем явный прогресс в этой сфере, если взять шорт-лист германской литературной премии — дело в том, что у нас практически такая очень белая литература, где голоса других этносов, других цветов не слышны. И здесь авторам и авторкам имеет смысл посмотреть на это, посмотреть, кто какую роль играет. Важно, чтобы в жюри сидели не только больше женщин, посмотреть также и на этническую принадлежность этих членов жюри, и на их образовательную историю, на их образовательный бэкграунд. Вот скажем, не так давно прошло ток-шоу, где был разговор с Эльке Канрайх и она говорила про Сару Лихайнерих —это чернокожая молодая женщина, которая представляет молодежную организацию Зеленой партии и вот тогда было сказано: «Вот эта девочка…», а она — не девочка, а молодая женщина — «не может говорить», потому что мало читала. Фактически, таким образом, человека лишают права голоса и есть и молодые люди, которые также думают. На самом деле, это те люди, которые не осознают реальность в нашей стране. Здесь независимые издательства могут сыграть определенную роль. Они должны увидеть, как меняется наша страна, как меняется демографическая структура в обществе. И в общем, и в целом важно, чтобы вот эти голоса стали более многообразны.

Важно действительно продолжать бороться за эмпаурмент, и эта борьба далеко еще не закончена.

Тут действительно, кстати говоря, большинство активистов, которые борются за сохранение климата — это тоже женщины и девушки. Раньше мы их не слышали, сейчас мы их, к счастью, слышим.

Арина Бойко: Да, я абсолютно согласна. Мне кажется, что это классная нота, на которой можно закончить. Но если вы хотите что-то добавить, то давайте какие-то последние реплики. Если нет, то мне кажется, что это отличное завершение — что надо продолжать бороться и продолжать менять что-то, хотя бы книгами. И мне кажется, что мы все это и делаем с вами. Я хочу поблагодарить вас за интересный разговор, за дискуссию. Была очень рада узнать вообще, про то, что такие замечательные издательства существуют, познакомиться с вами и послушать о вашем опыте. Спасибо.