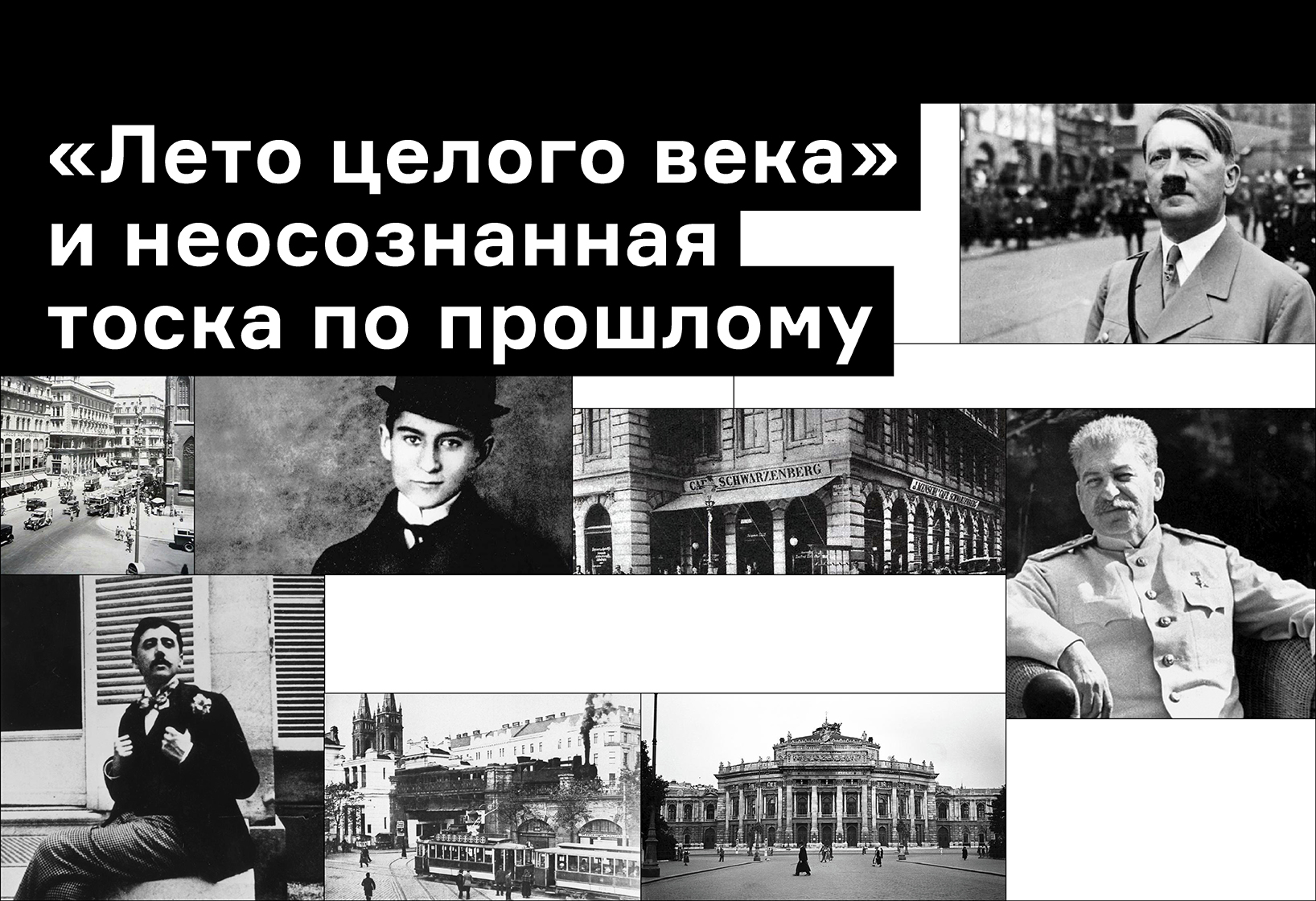

В 1913 году Европа проводит последнее спокойное лето перед Первой Мировой войной. Она разразится год спустя. Публикуем главу об июне 1913 года из книги Флориана Иллиеса «1913. Лето целого века».

Июнь. В этом месяце становится ясно,что до войны не дойдет. Георг Тракль — в поисках сестры и спасения от проклятия, Томас Манн — лишь своего покоя. Франц Кафка делает своего рода брачное предложение, которое идет наперекосяк. Он перепутал его с дачей показаний. Д.Г. Лоуренс публикует «Сыновей и любовников» и вместе с Фридой фон Рихтхофен, матерью троих детей, удирает в Верхнюю Баварию — она станет прообразом леди Чаттерли. Нервы у всех на пределе. В кино Аста Нильсен уничтожает неизвестный шедевр. Немецкая армия продолжает расти. Сухое вино «Хенкель» празднует немецко-французскую дружбу.

До очередной войны не дойдет — в этом Норман Энджелл был уверен. Его книга «The Great Illusion» («Великая иллюзия») 1911 года стала мировым бестселлером. В 1913 году он пишет известное «Открытое письмо к немецкому студенчеству», благодаря которому его тезисы получают еще большее распространение. Параллельно выходит четвертое переиздание его книги. Таким образом, пока с Балкан то и дело доносится странный шум, интеллигенция Берлина, Мюнхена и Вены в начале этого лета спокойно углубляется в чтение книжки британского публициста.

Энджелл изложил теорию, согласно которой мировые войны в эпоху глобализации невозможны, так как все страны чересчур тесно связаны друг с другом экономически.

И Энджелл говорит, что помимо экономических схем международные связи в коммуникации (и в первую очередь в мире финансов) лишают войну смысла. Энджелл аргументировал так: даже если немецкие войска надумают помериться силой с Англией, то не найдется «ни одного значимого учреждения в Германии, которое не понесло бы существенных убытков».

Война будет предотвращена, потому что «вся немецкая финансовая система оказала бы воздействие на германское правительство, чтобы покончить с губительной для немецкой торговли ситуацией». Положения Энджелла убедили интеллектуалов всего мира. Дэвид Старр Джордан, президент Стэндфордского университета, прочитав Энджелла, произносит в 1913-м громкие слова:

«Большая война в Европе, угроза которой всегда существует, никогда не начнется. У банкиров не хватит на такую войну денег, ее не потянет промышленность, на нее не способны государственные деятели. Большой войны не будет».

Параллельно чествуют крупное трехтомное произведение Вильгельма Бёльше «Чудеса природы», которое в английском переводе, изданном в 1913 году, носит прекрасное название «The Triumph of Life»24. Бёльше, этот горе-стилист, стремился сгладить современность, вернее, достижения современных естественных наук, присыпать их сахарной пудрой, чтобы они и дальше приходились по вкусу крупной буржуазии. Вместо того чтобы подтверждать Дарвина, он изображал «мистерии вселенской роскоши». Так возникала не одна диковинная теория на стыке биологии и морали.

Публика в 1913 году с воодушевлением приняла доказательство Бёльше, что все высшие живые организмы в основе своей не желают друг другу зла.

Что борьба в животном мире возникает, только если намеренно раздразнить противника. То есть, не только между государствами больше не будет войн, но и между животными. Таково было утешительное послание Бёльше. Поэтому неудивительно, что он занял привилегированное место на тщательно подобранной книжной полке кайзера. Курт Тухольский описал стандартную комплектацию библиотеки крупного бюргера: «Гейзе, Шиллер, Гёте, Бёльше, Томас Манн, старенький альбом для поэзии…». В принципе, Бёльше и сам был таким альбомом: он вписывал миролюбивые куплеты в памятную книгу модернизма, воображая себе природу, в которой звери движутся так же ласково и мирно, как на полотнах Франца Марка.

Беспокойный, вспотевший морфинист Георг Тракль мотается в июне 1913-го между Зальцбургом и Инсбруком, словно преследуемый безумием Ленца. Он хочет наконец-то повидаться с Гретой, возлюбленной своей плоти, кровной сестрой, но не застает ее; хочет увидеть Адольфа Лооса, кумира, врага орнамента, но не застает и его.

Он мчится в Вену, устраивается в Военном министерстве на неоплачиваемую подсобную работу, два дня спустя подает рапорт о болезни.

Его терзает смутное подозрение, может даже уверенность, что Грета, с которой только он имеет право быть вместе, изменяет ему с его другом Бушбеком. Он пишет ему: «Может, ты знаешь, не в Зальцбурге ли моя сестра Гретль».

Тракль забывается в наркотиках, печали, алкоголе и спускается «в ад сотворенных самим собою мук». Он сочиняет и уничтожает, его правки кажутся порезами, зарубцевавшимися на бумаге, как на живой плоти. Он пишет стихотворение «Проклятые», в нем есть строфа:

Черна еще… Ночь сонная черна.

Невзрачный мальчик плачет над рекой,

И, мертвая, касаешься рукой

Его щеки. Родная, ты нежна.

Людвиг фон Фикер, его отеческий друг и меценат, в домах и замках которого он обретает в этом году пристанище, немедленно печатает стихотворение в июньском номере своего журнала «Дер Бреннер». Но Тракль уже ничем не гордится. Он падает в пропасть все глубже и глубже.

Эдвард Мунк пишет картину «Ревность».

Тем временем Томас Манн у себя в загородном доме в Бад-Тёльце собирается начать писать. В нем зародилось представление о новой крупной повести, действие будет происходить в Давосе, в санаториях, с которыми он познакомился, навещая там Катю. Отдельная вселенная. Это станет контрастом «Смерти в Венеции», которая уже лежит на прилавках книжных магазинов, на этот раз, как выражается он в одном письме,

вещь будет «приятной и остроумной (хотя без любви к смерти опять не обойдется)». Рабочее название — «Заколдованная гора».

Он думает начать, дети играют на поляне в салочки, за ними смотрит няня. Но он не может начать. Взгляд то и дело падает на ковер в кабинете, и его охватывает злость на торговца Шёнемана, который его облапошил. Здесь у него был другой мюнхенский торговец, который оценил купленный ковер лишь в треть уплаченной суммы. Но господин Шёнеман отказывается возвращать деньги, и Томас Манн подает в суд. Он смотрит из окна на вершины гор, откладывает перо. Заколдованная гора подождет. Он пишет адвокату, чтобы тот, наконец, заставил торговца все выплатить.

Граф Гарри Кесслер, как всегда в белом костюме-тройке, отправляется поездом из сверкающего Парижа в бурлящий Берлин и пленяется красотой Вестфалии. «Проезжаю Вестфалию, — записывает он 3 июня в дневнике, — всюду полевые цветы в зеленеющей ржи; мягкой зыбью бегущие линии холмов, дымкой темного золота солнце заливает горы и долины. Нечто пышное, тяжелое, просторное, материнское отзывается во всем настроении — поразительный контраст с интимной грацией французских пейзажей. Это немецкое в пейзажах Германии точно так же найдет себе стиль, как французский пейзаж нашел себе импрессионизм». Вот как говорит граф Гарри Кесслер — ровно неделю спустя после того, как в Берлине распалась художественная группа «Мост», восемь лет кряду схватывавшая всю пышность, тяжесть, простор и материнство германского пейзажа в немецком экспрессионизме. Который он не понимал.

Немецко-французские отношения 1913 года в журнале «Симплициссимус»: выходит реклама сухого «Хенкеля»: «С виноградной лозы в бочку Реймса. Из бочки в бутылку в Бибрихе. Такой путь проходит вино наших марок “Хенкель сухое” и “Хенкель приват”. Мы единственный немецкий производитель игристых вин, стоящий на абсолютной высоте организации как в производстве шампанского, так и в дистрибуции по Германии». Перелистываешь страницу. На следующей — карикатура на совершенно офранцузившегося немца в изысканном костюме, листающего иллюстрированное чтиво. И подпись: «Эти нескончаемые пограничные инциденты довольно надоедливы. Наши мужчины еще подивятся, когда придут французы со своими модными ухищрениями».

Рейхстаг 29 июня принимает в третьем чтении предложенный правительством воинский законопроект. Тем самым он одобрил увеличение численности военнослужащих в мирное время на 117 267 человек — до общей численности в 661 478.

В один вовсе не прекрасный день 1913 года Франц Марк вдруг берет в руку кисть и рисует картину, контрастирующую, словно антитело, со всем его творчеством.

Здесь больше нет рая, где звери кротки, как ангелы, а люди свободны. Нет. Здесь теперь — ад.

Франц Марк, напуганный вестями из Южной Европы о тамошней кровавой, лютой резне, создает жуткую кровожадную картину. Он называет ее «Волки (Балканская война)».

20 июня 1913 года, в обеденное время, увешанный огнестрельным оружием, тридцатилетний безработный учитель Эрнст Фридрих Шмидт из Бад-Зюльце входит в Бременскую школу Святой Марии. Для задуманной бойни у него с собой не меньше шести заряженных револьверов, с ними он штурмует классные комнаты. Израсходовав обойму одного револьвера, он берет следующий. Пять девочек семи-восьми лет погибают, восемнадцать детей и пятеро взрослых тяжело ранены. Потом его задерживают прохожие. Для протокола он заявляет, что пытался выразить свое несогласие с тем, что его не взяли на работу учителем.

В 1913 году выходит не только первый том «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Но и революционное для философии двадцатого века произведение: «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» Эдмунда Гуссерля. Большая смена парадигм Гуссерля развернула философию от позитивистских реалий окружающего мира к фактам сознания.

А 1913-й был годом, когда внутренний мир повсеместно превращался в реальность: в картину, книгу, здание, безумие.

А также — в красную книгу. К.Г. Юнг в этом году начинает записывать свои сны и внутренние переживания в переплетенную красной кожей книгу — и самого себя по ней анализировать. В начале года он, президент «Международной психоаналитической ассоциации», совершил акт отцеубийства по отношению к Зигмунду Фрейду. Он не только отверг теорию либидо как центральный догмат современной психологии, но и в первую очередь, как он сам выразился в одном письме, «дернул пророка за бороду». Однако отцеубийство выбивает из колеи не только отца, но и убийцу.

Пока Фрейд тонет в депрессии и подавленном гневе, Юнга также настигает тяжелый кризис — ему не хватает фигуры отца, которой он так долго восхищался.

Он бросает преподавательскую деятельность в университете Цюриха и — как и Фрейд — боится их новой встречи, а она все ближе. В сентябре на конгрессе психоаналитиков в Мюнхене сойдутся два враждующих лагеря.

Юнг плохо спит, его терзают ночные кошмары. Один из них ляжет в основу «Красной книги». Он проснулся в холодном поту от видения, что всю Европу накрывают волны гигантского потопа. Всюду смертоубийство, трупы и разорение. Днем он читает доклады о шизофрении, а ночью, в тревожных сновидениях, боится стать шизофреником сам. Это апокалиптическое видение не отпускает его так долго, что он пытается записать его, чтобы преодолеть. В остальном все тоже понеслось кувырком, с тех пор как ему удалось установить в своей жизни весьма необычную треугольную конфигурацию: как жену Эмму, так и любовницу Тони Вольф он заставил смириться с ménage à trois. Вечером по воскресеньям Тони даже приходит на ужин в семейную виллу в Кюснахте на Цюрихском озере. Как потом протекает ночь, об этом свидетельств нет.

Известно лишь, что и Эмма, и Тони работали аналитиками, и любовный треугольник сохранялся десятилетиями.

И что Юнг в своих сновидениях перекапывал события дней и ночей вдоль и поперек, а потом прилежно фиксировал их лихорадочным пером в своей «Красной книге». «Разбором подсознательного» назвал он этот эксперимент над собой. И словно водные массы, затопившие в его снах 1913 года Европу, из Юнга вырвался штормовой прилив: «Вся моя дальнейшая деятельность состояла в том, чтобы переработать то, что в те годы вырвалось из подсознания и накрыло меня с головой. Исходный материал для дела всей жизни».

Элиас Канетти, которому скоро исполнится восемь, переезжает с матерью в Вену и учит немецкий язык.

В 1913 году Д.Г. Лоуренс станет «любовником леди Чаттерли». Его леди Чаттерли тридцать четыре года, и он увез ее из Англии после короткой, едва ли на пять недель, интрижки. Вообще-то ее звали Фрида фон Рихтхофен — а теперь Уикли, но ее муж, профессор Ноттингемcкого университета и учитель Лоуренса, не может усмирить ни ее прусскую стать, ни ее темперамент.

Двадцатисемилетнему шахтерскому сыну Лоуренсу, только что отправившему в издательство рукопись «Сыновей и любовников», импонирует, что она «дочь барона из древнего и знаменитого рода Рихтхофенов».

У Фриды зеленые глаза, светлые волосы, она умна и любит жизнь. Она верит, что рай на земле достижим лишь через свободную любовь. Лоуренс, поймав ее на слове, бежит с ней с острова в Европу. Весной 1913 года они обретают пристанище в любовном гнездышке сестры Фриды — Эльзы, в Иршенхаузене в Верхней Баварии. В уютном деревянном летнем домике Эльза, супруга мюнхенского профессора Жаффе, всегда уединялась со своим любовником Альфредом Вебером, братом Макса Вебера, у которого Эльза некогда писала диссертацию. К переезду она подарила вернувшейся из Англии сестре лихой баварский дирндль, чтобы в полной мере проявились ее женские прелести. В таких делах сестры всегда умели между собой договориться, даже когда обе были любовницами ученика Фрейда, кокаиниста и великого совратителя Отто Гросса. Правда, лишь одна из них, Эльза, родила от него сына, но звали его Петером, как и сына, родившегося у Отто Гросса в том же году в браке с законной женой, которую звали Фрида, как и его вторую любовницу.

Сплошная неразбериха в этом раю свободной любви.

Лоуренсу и Фриде Уикли, в девичестве Рихтхофен, приходится и после побега бороться за свою любовь — их соединят, как напишет однажды Лоуренс, «узы симпатии, скрепленные чистой ненавистью». Однако в начале этого лета в Иршенхаузене они переживают свой лучший период. Отрезанные Изарской долиной от остального мира — пихты да горы за спиной, взору открывается простор — они отдыхают после бегства, набираются сил. Уже скоро Лоуренс начинает восхвалять «гениальную одаренность к жизни» своей Фриды. Очевидно, с не меньшим наслаждением он вкушает ее гениальную одаренность в любви. Поскольку когда он однажды издаст свою знаменитую книгу, эротические истории «Любовник леди Чаттерли», у знатной соблазнительницы обнаружится множество схожих черт с Фридой фон Рихтхофен. Только местечко Иршенхаузен в книге не называется: как место действия такого романа — название не больно романтичное. И все же в июне 1913 года обоих охватывает беспокойство.

Д.Г. Лоуренс хочет в Англию — наслаждаться триумфом, который вызвала публикация его книги «Сыновья и любовники». А любовница хочет вернуться повидать детей.

Ибо трех своих отпрысков, тринадцати, одиннадцати и девяти лет, она оставила ради того, чтобы удрать с молодым писателем. А теперь у нее разрывается сердце. В конце июня они отправляются в Лондон. Теперь ее почти не оторвать от любимых детишек. Они решают встретиться в Италии. Но Фрида не верит его любовным клятвам. Тогда Лоуренс обещает ей бежать до Италии через всю Швейцарию. Он так и делает. И она ему верит — пока.

Журнал «Дер Бреннер» из Инсбрука проводит «опрос о Карле Краусе». Для него Арнольд Шёнберг пишет в июне прекрасные слова: «В посвящении, с которым я отправил Карлу Краусу свое учение о гармонии, я сказал примерно следующее: “У Вас я научился, возможно, даже большему, чем может позволить себе человек, желающий остаться самостоятельным”. Это указывает, разумеется, не на размер, но на степень уважения, какое я к нему питаю». Крайне редкое свидетельство робкого восхищения, уважения и ладно сложенных слов в этом перевозбужденном году.

В июне Германская империя празднует двадцатипятилетний юбилей правления кайзера Вильгельма II. Странный кайзер: на уме одни кораблики и декорум. Он лично заботился о расширении придворного церемониала и новом обмундировании. В преддверии юбилея вступления на престол он берет планирование в свои руки — сценографию события, равно как и выбор подарков, он хочет определять сам.

Даже прославление его в речах как «кайзера мира» было его идеей — несмотря на то, что две недели спустя рейхстаг решает увеличить численность армии.

И пусть даже во время парадного обеда сохранился старый порядок размещения гостей — то есть рейхсканцлер был усажен позади императорской семьи и монархов-союзников, а прочие парламентарии оказались далеко позади каких-то незначительных придворных чинов, — соотношение сил в империи давно уже не было столь однозначным. Когда размещение за столом не выстраивало иерархию, Вильгельму II приходилось тягостно бороться за свою политическую позицию в рамках конституционной монархии. Настоящим инстинктом власти он не обладал. Он предпочитал выступать на публике, и это он хорошо умел: такой непринужденный и близкий народу, любитель армии и охотник до простых радостей, противник современного французского искусства. Он любил корабли, север, флот. Колонии прельщали его больше всего тем, что добраться до них можно было только на корабле.

Даже в сезон охоты на глухарей в Гессенских горах, у своей любовницы, графини Гёрц, по ночам, пока не протрубил рог, он меланхолично вырезал военные кораблики на деревянных стенах охотничьей хижины.

В Берлине в 1913 году насчитывается уже больше двухсот кинотеатров. В большинстве из них показывают продукцию основанной год назад киностудии в Бабельсберге — к примеру, фильм Асты Нильсен «Грехи отцов». Фильм повествует о музе одного художника, с которой восхищенный по-отечески герой рисует аллегории красоты. Потом он ее бросает, она становится алкоголичкой. Художник встречает ее вновь, очаровывается ею, но не узнает. Он предлагает ей пойти с ним в мастерскую, он хочет нарисовать аллегорию пьянства, которая должна стать его шедевром. Она становится его шедевром. Но когда муза видит, что она сама, ее любовь и красота были принесены в жертву на алтаре искусства и карьеры, то в неповторимом акте протеста уничтожает холст. Вспышка гнева Асты Нильсен делает ее лицо иконой.

Когда выжившие участники экспедиции «Терра Нова» возвращаются в 1913 году на родину, научным открытиям экспедиционного корпуса оказывают много внимания. Хотят отвлечь от того, что провозглашенный национальным героем Скотт в действительности оказался на Южном полюсе вторым. Когда последние участники экспедиции в 1912 году наконец-то добрались до Южного полюса, там уже красовался свеженький норвежский флаг. Роальд Амундсен оказался на пару дней быстрее в этом безжалостном соперничестве со временем и льдом. Это сломило британских участников экспедиции. Погиб не только Скотт, возвращаясь по вечным льдам, но и капитан Лоуренс Оутс. По сей день его чествуют как мученика, так как он пошел на добровольную смерть, дабы не быть обузой своим товарищам.

Его последние слова, сказанные перед тем, как покинуть палатку стали легендарными: «Пойду выйду, возможно, вернусь не скоро». После таких слов в Англии делаешься бессмертным.

Неплохое название дал Черри-Гаррард своему отчету о катастрофичном ходе экспедиции: «Самое ужасное путешествие на свете». Так британцы пусть и не открыли Южный полюс, зато не утратили чувство юмора.

«Самое ужасное предложение на свете»: 8 июня Франц Кафка в Праге начинает просить руки Фелиции. Но свое предложение он обрывает на середине — лишь 16 июня он соберется с силами, чтобы закончить письмо. В итоге оно вырастет до двадцати страниц. Кафка начинает с подробных пояснений, что ему необходимо к врачу; что конкретно тот должен засвидетельствовать — способность ли к оплодотворению, ясность ли мысли, или что все это лишь предлог оттянуть неизбежное, женитьбу, исполнение супружеских обязательств — совершенно неясно:

«Между мною и тобой прежде всего прочего стоит врач. Что он скажет, это еще весьма сомнительно, в таких вопросах решает не столько медицинский диагноз, если бы все свелось только к диагнозу, возможно, не стоило бы все дело и затевать. Как уже сказано, я, в сущности, ничем не болел — и, тем не менее, я болен».

Хм. Затем следует пассаж, в котором Кафка, этот замечательный, тонкий стилист, учреждает форму письменного заикания: «А теперь, сама посуди, Фелиция, перед лицом такой неопределенности трудно вымолвить слово — да и прозвучит оно странно. Неудобно, вроде бы еще не время об этом говорить. Ну а потом, после, будет поздно, тогда будет уже не время для обсуждения подобных вещей, хоть ты в последнем письме и упоминаешь о такой возможности. Но для слишком долгих колебаний тоже времени нет, по крайней мере, я так чувствую, поэтому спрашиваю: готова ли ты с учетом вышеуказанных, к сожалению, неустранимых предпосылок обдумать вопрос, хочешь ли ты стать моей женой? Ты хочешь этого?» Видимо, это должно было означать: ты правда этого хочешь????? И вместо одного вопросительного знака он мог бы минимум пять поставить.

Затем, в момент редкого просветления, он составляет для Фелиции смету прибылей и убытков при вступлении в брак: «А теперь подумай, Фелиция, какие перемены принесет каждому из нас брак, что каждый приобретет и что потеряет. Я потеряю свое по большей части ужасное одиночество и приобрету тебя, кого я люблю больше всех на свете. А вот ты потеряешь свою прежнюю жизнь, которой в целом была почти довольна. Ты потеряешь Берлин, работу, которая так тебя радует, подружек, множество маленьких удовольствий, виды когда-нибудь выйти замуж за здорового, веселого и доброго спутника жизни, родить пригожих и здоровых детей, к которым тебя, если ты к себе прислушаешься, буквально тянет.

И вместо всех этих поистине невосполнимых потерь ты заполучишь больного, слабого, необщительного, молчаливого, печального, упрямого, по сути, почти пропащего человека». Разве можно не сказать «Да»?

Предложение руки и сердца как дача показаний под присягой.

Кафке все же не по себе, потому что он догадывается, что зашел весьма далеко, хоть и пытался замазать, заглушить свой вопрос Фелиции сотнями и сотнями слов. Но он знает, что где-то в середине письма он его-таки задал. Он долго мнется, но в итоге запечатывает письмо в конверт, пройдя сперва через тягостные поиски конверта размером побольше, потому что письмо оказалось таким толстым. Затем он выходит на улицу, не может никак решиться, тянет до тех пор, пока не закрылись все официальные почтовые отделения. И вдруг на него находит: письмо непременно должно лежать на столе у Фелиции завтра же утром. Он несется на вокзал, где срочную почту можно передать со скорым поездом в Берлин. По дороге, вспотевший и в панике, он встречает старого знакомого.

Кафка пытается извиниться, дескать, спешит, письмо надобно срочно к поезду. Что же за письмо такое особое, что он хочет отправить, спрашивает позабавленный знакомый. «Предложение делаю», — говорит Кафка, слыша вдогонку хохот.

8 июня, в день, когда Кафка начинает работать над своим предложением, в присутствии кайзера Вильгельма II торжественно открывается построенный для Олимпийских игр 1916 года Немецкий стадион. Немецкие рабочие закончили строительство на три года раньше запланированного. Так может, все-таки раньше все было лучше?

К двадцатипятилетнему юбилею правления кайзера пятнадцатилетний Бертольт Брехт записывает в дневнике следующие стихи: «И если в бою мы смелом, / геройской смертью умрем, / то черно-красно-белым / пусть вспыхнет знамя огнем». И еще одна строфа: «Пусть ветер споет над нами: / “Ты выполнил долг бойцов! / Прошел ты сквозь смерти пламя / И честь сохранил отцов”». Любопытно.

В Вуперталь-Эльберфельде уже в 1913 году на стенах висит пять картин Пикассо. Два натюрморта 1907 года у художника Адольфа Эрбслё, «Мать и дитя» 1901 года у Юлиуса Шмитса, а также «Человек в плаще» того же года и одна акварель «розового периода» у банкира Августа фон Хейдта.

Война роз в двух супружеских парах Вены. Между Артуром и Ольгой Шницлер только клочья летят, своему дневнику Шницлер доверяет, что лежит на балконе, словно парализованный. А Роберт Музиль 10 июня пишет после кошмарной прогулки с женой:

«Марта, настроенная скверно, делала мне ненужные упреки, от которых я простыл. Ты уйдешь от меня. Я останусь одна. Я убью себя. Я уйду от тебя». Она не ушла.

Зато ушел Лео Стайн. После длящихся месяцами ссор он покинул квартиру на улице Флёр, 27, которую делил в Париже с сестрой Гертрудой и которую сделал ключевым салоном авангарда. Сюда наведывались Пикассо, Матисс, Брак, а журфикс по субботним вечерам был главным собранием парижского креативного класса. Но прежде всего: по прошествии лет салон стал первым в мире Музеем современного искусства. На маленьком пространстве теснились шедевры Пикассо, Матисса, Сезанна, Гогена и всех прочих крупных французских мастеров — проницательное чутье Стайнов очень рано собрало их под одной крышей. Гертруда, по обыкновению одетая во что-то вроде коричневой мешковины, сидела в темном кресле в стиле ренессанс ближе к камину — она как всегда мерзла. Рядом стоял брат Лео и объяснял десяткам и десяткам гостей свое понимание современного искусства. Гости: английские аристократы, немецкие студенты, венгерские художники, французские интеллектуалы и где- то Пикассо с новой любовницей.

Но потом — скандал. Лео Стайн больше не может терпеть кубистские предпочтения сестры — а также то, что на живущую вместе с ними Алису Токлас она, очевидно, смотрит не только как на кухарку, редактора и секретаря, но и как на любовницу. Все это чуждо Лео Стайну. Он берет прекраснейших Ренуаров, Сезаннов, Гогенов и бежит из Парижа в землю обетованную, оседает близ Флоренции. На голые стены Гертруда тут же вешает кубистские полотна Пикассо, Жоржа Брака и Хуана Гриса, написанные в 1912 и 1913 годах. А место Лео Стайна на вечерах субботнего салона занимает Алиса Токлас. Брат с сестрой, общими усилиями которых возникла самая значительная коллекция современного искусства, какая только собиралась за столь короткое время, больше не сказали друг другу ни слова. Лео не раз шлет из Флоренции предложения перемирия. Но Гертруда игнорирует их. Спустя какое-то время она пытается переработать этот разрыв тем образом, каким интеллигенция обычно пытается со всем справиться. Она пишет об этом книгу. И называет ее «Двое: Гертруда Стайн и ее брат».

Она уверена, что черным по белому доказала ею свою самодостаточность. Но, конечно, тем самым она прежде всего доказала, что так и не справилась с расставанием с братом.

В июньском номере «Нойе Рундшау» выходит текст двадцатипятилетнего последователя Манна — Бруно Франка. Тема: «Томас Манн — мысли на “Смерть в Венеции”». Прекрасной подробной интерпретации новеллы сопутствует ужасающая диагностика со- временности: «Когда еще существовала метафизика, быть героем оказывалось недостаточно. Но теперь, когда под ногами лишь бесчувственный грунт, а над головой пустое небо, когда от веры осталось лишь томление по ней, когда мы ничем не связаны и отброшены сами на себя, как, вероятно, ни одно поколение до нас не было, — в этот самый момент появляется Томас Манн: этот поэт отважно и бодро врывается в мир, лишенный божеств». Что ж. Густав фон Ашенбах как последняя геройская смерть в эпоху модерна.

16 июня этот бодрый отважный поэт вместе с женой Катей, только что вернувшейся с очередного лечения, отправляется на трехнедельные каникулы в Виареджо на тосканском побережье. Там, в отеле «Регина», он откладывает «Феликса Круля», над которым усердно бьется, в сторону и берется за «Волшебную гору», что, как ему казалось, не удалось в Бад-Тёльце. Лишь на море взору открыты и душа, и горы на горизонте.