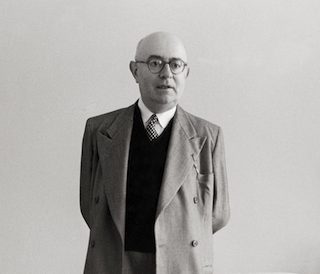

Автор «Искусства видеть» Лэнс Эсплунд — о том, как принял участие в перформансе Марины Абрамович

В своей книге «Искусство видеть», которая совсем недавно вышла в нашем издательстве, американский арт-критик и куратор Лэнс Эсплунд рассказывает о современном искусстве, основываясь на собственных впечатлениях. Среди героев книги — Марсель Дюшан, Ричард Серра, Казимир Малевич и другие художники. К выходу книги делимся отрывком, в котором Эсплунд рассказывает, как принимал участие в перформансе «Генератор» Марины Абрамович.

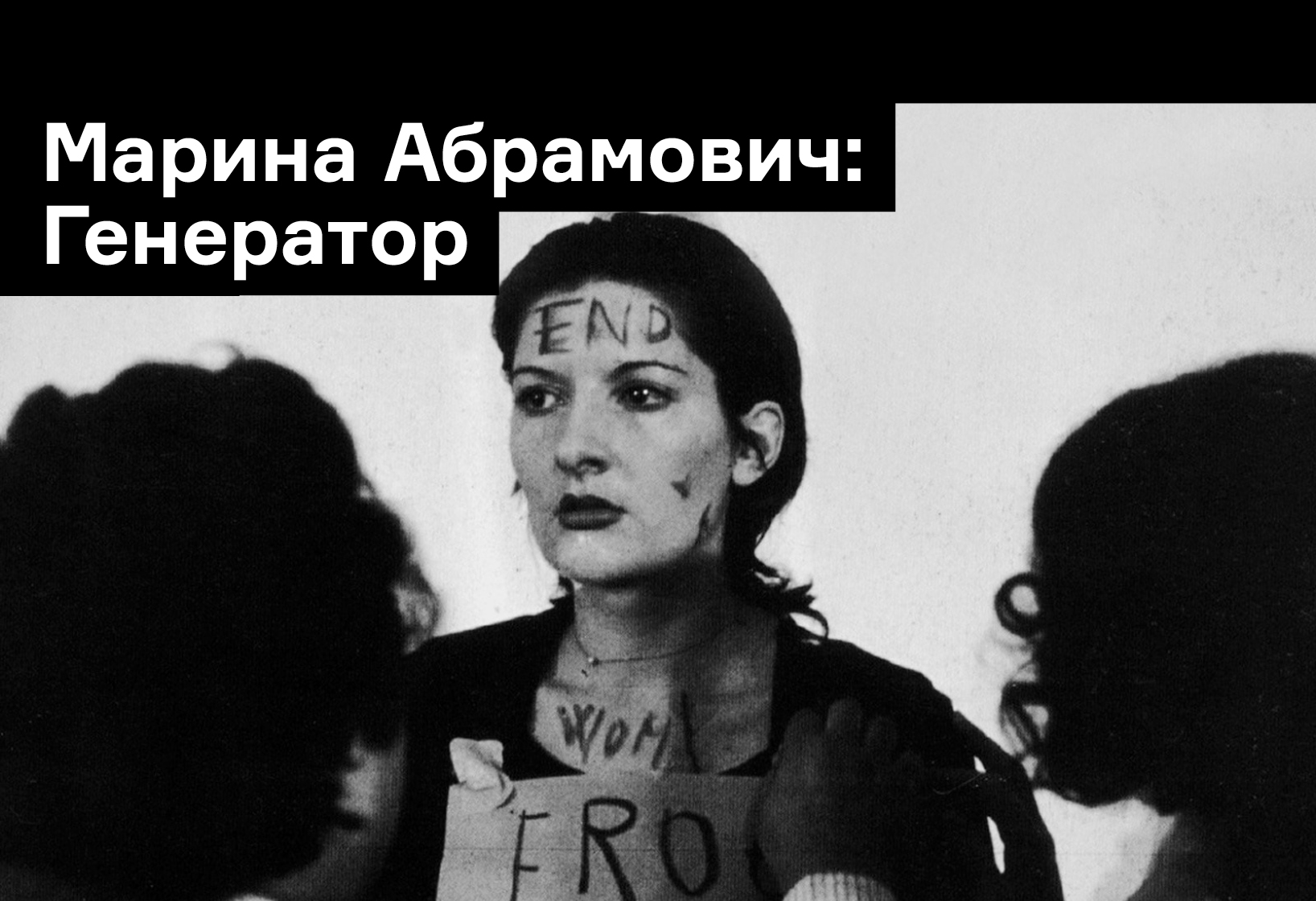

Марина Абрамович, сербский режиссер и художница, работающая в жанре перформанса, родилась в 1946 году в Белграде. Больше всего она наиболее известна своим интерактивным перформансом «В присутствии художника» (2010). Прошедший в нью-йоркском Музее современного искусства перформанс длился 700 часов, его посетило более 1400 зрителей, включая исландскую певицу Бьорк, влиятельного рокера Лу Рида и актрису и режиссера Изабеллу Росселлини: все эти люди часами стояли в очереди, чтобы затем в молчании сидеть за столом лицом к лицу с Мариной Абрамович так долго, как им хотелось. Еще около 800 000 человек смотрели прямую трансляцию перформанса. Перформанс, во время которого художница и ее партнер из числа зрителей иногда держались за руки, порой походил на игру в гляделки, а некоторые участники не могли сдержать слёз.

Во время других перформансов Абрамович танцевала, пока не упала в обморок от изнеможения, до крови расчесывала волосы и совершала действия, в результате которых пострадала от нейролептиков, ножей, сильных пощечин, льда и огня. В двухдневном ритуальном перформансе «Дом с видом на океан» в нью-йоркской галерее Шона Келли Абрамович, словно принявшая обет молчания монахиня, жила открыто, под неотрывным взглядом зрителей: пила воду, спала, мочилась, принимала душ и постилась в трех похожих на комнаты кукольного дома квадратных отсеках в полутора метрах над полом.

«В присутствии художника» — не первый раз, когда Абрамович, являющаяся также и мастером искусства выносливости, пригласила зрителей к себе за стол. В перформансе «Ритм 0» (1974) она поместила семьдесят два предмета — включая скальпель, розу, плеть, оливковое масло, перо и заряженный пистолет — перед собой на столе, за которым просидела шесть часов. В это время членам аудитории было разрешено по их желанию брать объекты со стола и манипулировать телом художницы, в том числе срезать с нее одежду и резать кожу.

Невозможно отделить Абрамович, как уязвимого художника, от произведений ее искусства, которые, как известно, заставляли зрителей почувствовать себя уязвимыми. В кратком биографическом очерке Абрамович в The New Yorker сказано, что она определяет свою «роль как художника в том, чтобы… вести своих зрителей через уязвимость к освобождению от всего, что их ограничивало». Во многом отношение Абрамович к собственной роли художника и цели своего искусства — шаманского и разделяющего некоторые фрейдистские идеи о терапевтической силе искусства — скорее похоже на экспериментальную терапию для художника и зрителей, чем на искусство. Но в терапевтическом лечении, как и в шаманском путешествии, вас, по крайней мере, будет сопровождать подготовленный специалист, который направит вас и поможет преодолеть тревожность, а не художник-перформансист, который просто заходит как случайных гость и сеет хаос.

В 2014 году я был приглашенным критиком на публичном обсуждении, посвященном «Генератору» Абрамович — интерактивному перформансу, который в то же самое время шел в галерее Шона Келли. Я знал, что некоторые люди пережили очистительный опыт, приняв участие в перформансах Абрамович; и хотя в юности я сам поставил несколько перформансов и за эти годы видел множество других, я не хотел участвовать в современных действиях такого рода. Те дни остались в прошлом. Я сильно сомневался, что много получу от произведения искусства, которое превращает зрителей не только в художников-перформансистов, но и в подопытных кроликов и буквально в главный акт события.

В отличие от других перформансов Абрамович, на которых художница действительно всегда присутствовала, «Генератор» показался мне слишком бессистемным, стихийным и вверяющим себя зрителю. Конечно, и сама Абрамович, наряду с более чем шестьюдесятью другими людьми, могла в любой момент поучаствовать в работе «Генератора». Но я был против заданной свободной формы «Генератора», предложенной для него структуры и ощущения манипуляции, которое он, казалось, излучал.

Я подумывал о том, чтобы не участвовать в «Генераторе», а затем в дискуссии привести доводы в пользу своего неучастия. Однако я понял, что раз уж я принял приглашение на обсуждение, то должен отбросить опасения и открыться «Генератору».

Для участия в перформансе я зашел в раздевалку, снял обувь, убрал ценные вещи, подписал отказ от претензий («Генератор» снимали на видео и делали прямую трансляцию), а затем надел повязку и беруши. Это не сработало. Я закрыл глаза, чтобы стало темнее, и попытался игнорировать приглушенный шум, который пробивался сквозь наушники. И всё же по ощущениям это было похоже на пребывание в камере сенсорной депривации, правда, вместо лежания в соленой воде нужно было ходить или ползти, периодически врезаясь в стены, опорные стойки и других людей. Что произойдет, когда вы вступите в контакт с другими людьми, зависит только от вас и от них, с поправкой на то, что ваше взаимодействие, так как вы практически глухи и слепы, исключает визуальное и вербальное общение. А когда «Генератор» вам надоест, просто поднимите руку, и сотрудник галереи подойдет к вам и поможет вернуться в раздевалку.

Сначала молодая, элегантная, одетая в черное сотрудница галереи, которая помогала мне в раздевалке, взяла меня за руку. Она провела меня в «Генератор» и оставила стоять где-то посреди ярко освещенного пространства галереи Шона Келли. Непосредственно перед тем, как отпустить меня в свободное плавание, она быстро подняла один из моих наушников и посоветовала мне «двигаться медленно» и «идти знакомиться с соседями». Знакомиться с соседями?

Я только хотел ни до кого случайно не дотронуться неподобающим образом и постараться, чтобы на меня не наступили и не нанесли мне какую-нибудь травму.

Чувствуя какую-то бесцельность в своем пребывании в открытом пространстве галереи, я захотел определить свое местоположение и начал двигаться опасливо и медленно, вытянув руки и осторожно исследуя ими пустоту перед собой и по бокам и неспешно скользя ногами по полу, не отрывая их от его поверхности. Вскоре, ощупав некоторые архитектурные части галереи, я обнаружил, что, судя по всему, в зале нет никаких предметов, есть только стены, колонны и, вероятно, остальные участники «Генератора», с которыми я еще не встретился. Наконец, к своему облегчению, я нащупал стену. И остался стоять, упершись в нее спиной. Я чувствовал себя более защищенным, зная, что могу быть подвергнут внешнему воздействию с меньшего количества сторон. А затем, вместо того чтобы ходить как обычно, я инстинктивно осторожно протянул руки сквозь пространство и снова заскользил ногами по полу. Шаркая в этом пространстве, я вспомнил об одном случае, который произошел со мной тридцать лет назад. Я об этом практически забыл. Но воспоминания высвобождались. Конечно, искусство, как прустовская «мадленка», может перенести вас куда угодно.

Вскоре после переезда в Нью-Йорк я собрался в Бруклин на вечеринку — возможно, это был мой первый самостоятельный выезд из Манхэттена на метро. Когда поезд подъезжал к станции, я почувствовал что-то странное. Я не мог понять, что это, но ощутил, что остальные готовящиеся к выходу пассажиры тоже почувствовали, что что-то не так. Даже когда поезд остановился и открыл двери, а мы вышли из безопасных ярко освещенных вагонов, я еще не понимал, что происходит. И только когда двери закрылись, а поезд с ярко освещенными вагонами стал отъезжать от станции, я понял, что на платформе подземки становится всё темнее и темнее…

Прокладывая себе дорогу — шоркая — вдоль голой стены в галерее Шона Келли, я перенесся прямо на ту темную платформу метро, где тридцать лет назад ощутил себя уязвимым и дезориентированным. В «Генераторе» я не почувствовал того резкого страха, который охватил меня, когда мы внезапно оказались запертыми на темной станции бруклинской подземки, но о себе напомнил тот же страх неизвестности. В обоих случаях мои чувства обострились, и я был проникнут нетерпением. Шаркая по цементному полу галереи, я вспомнил, что точно так же передвинул ноги на той платформе и произвел странный и угрожающий звук, который напугал некоторых моих попутчиков.

Мой мозг связал эти ситуации, и каждая из них пробудила во мне что-то глубокое и первобытное — настороженность, которая обычно дремлет где-то в подкорке. Эта проснувшаяся настороженность начисто избавила от забот, которые занимали меня до «Генератора», совсем как на той станции много лет назад: я боялся нападения грабителя, боялся, что обдеру ноги об острый угол деревянной скамейки или головой вниз полечу на рельсы, и они убьют меня ударом электрического тока.

В «Генераторе» я держался за стену, чтобы почувствовать поддержку и безопасность и сориентироваться в пространстве. На станции в Бруклине я тоже попытался сориентироваться, но при этом понимал, что мне нельзя оставаться на месте. Как только звук уходящего поезда стих и платформа погрузилась в кромешную темноту, люди как будто мгновенно остановились; практически все молчали, словно приходя в себя и осмысляя ситуацию. Слышался шепот и восклицания, кто-то звал попутчиков, а кто-то радовался, что нашел своих, но в целом с отдалением поезда тишина нарастала.

В тихом затемненном пространстве «Генератора» мои ощущения обострились, особенно когда я, медленно продвигаясь вдоль стены галереи, дотронулся до застывшей на месте женщины. Она, подобно скалолазу, который не может пошевелиться и при этом мешает моему движению, дала понять, что я должен продолжить свой маршрут вдоль стены, обойдя ее.

Когда я проходил мимо, мне показалось, что тепло ее тела как будто образовало между нами пузырь. Я ощутил запахи и текстуры: тепло, шерсть, пот и духи. «Генератор» заставил меня полагаться на обычно не используемые в полной мере чувства, и, как будто через громкоговоритель, я услышал непривычный звук собственного дыхания. Я вспомнил, что некоторые посетители безэховых камер — звуконепроницаемых помещений, стены которых полностью поглощают любые звуки, — не могут там долго находиться из-за того, что звуки их собственного сердцебиения и дыхания становятся для них непереносимо громкими. В своих исключительно физических контактах внутри «Генератора» я не имел возможности верно или неверно истолковать выражения лиц других или продемонстрировать свое; там не было визуальных наблюдений или суждений, которые бы меня развлекли или отвлекли. Общение было телесным, непосредственным, максимально локализованным и выраженным только через физический контакт. Я задумался о трудностях — но в то же время об удобствах и свободе слепоты и глухоты; о том, как сильно мы зависим от того, что уже знаем или помним о мире и друг о друге, о том, почему мы воспринимаем всё это как должное. Я понял, как много необоснованных допущений мы позволяем себе, передвигаясь по миру. И я вспомнил героиню книги Энни Диллард «Пилигрим в Тинкер-Крик». Эта слепая от рождения женщина прозрела. Пораженная, она «немедленно захотела рассказать своему слепому другу, что люди совсем не похожи на деревья, и была потрясена тем, что у всех посетителей были абсолютно разные лица».

Еще один участник того же обсуждения описал свой опыт пребывания в «Генераторе» как «немного угнетающий» и «несколько насильственный» и заметил, что он, как ни пытался, не мог сохранить ориентацию в пространстве или пройти по прямой между двух колонн. Будучи практически лишен двух чувств, я старался это компенсировать. И не я один. Сталкиваясь, участники «Генератора» бурно выражали вежливость: за случайным столкновением или прикосновением следовало осторожное извиняющееся касание, означавшее: «Мне очень жаль, что я вторгся в ваше личное пространство и напугал вас», — ответом на которое становилось касание, означавшее: «Всё в порядке, очень приятно с вами познакомиться. Это весьма странная ситуация, не находите?»

Проведя в «Генераторе» некоторое время, я столкнулся с участником, который нуждался в контакте и общении так же, как и я сам, а может быть, как и все остальные оплетенные приглушенной темнотой люди. У стены дружелюбная, полная энтузиазма женщина схватила меня за руку и начала трогать. Наша активность резко возросла. Мы отошли от безопасной стены. Мы сомкнули кончики наших пальцев, а затем и ладони. Мы по очереди повторяли, зеркально отражали движения друг друга.

Затем мы взялись за руки и поочередно вели друг друга. Так начался наш танец на бескрайнем полу галереи. Я понял, что для танца нужна музыка. Не страшно: я включил ритм у себя в голове. Женщина умела вальсировать и позволила мне вести и кружить ее по залу. А потом вела она. Как ни странно, мы ни с кем не столкнулись. Потом мы остановились. Шатающиеся, напряженные и потные, под яркими прожекторами, тепло которых чувствовали особенно сильно, мы обменялись прикосновениями к лицам и волосам, обнялись и помассировали друг другу плечи. Несмотря на интимность, наше взаимодействие не приобретало излишней эротичности, хотя в какой-то момент женщина положила мои руки себе на грудь. Это было предложение? Провокация? Вызов? Или просто благодарность, демонстрация близости? Я не знал, ожидает ли она схожего жеста в ответ. Я замер, не убирая трясущихся рук и чувствуя, как ее грудь поднимается и опускается под ними.

И наконец — после того, как ради разнообразия мы немного покатались на полу, — женщина разорвала контакт. Может быть, я обидел ее или, что еще хуже, заставил заскучать? Интересно. Я одиноко стоял на полу галереи и ждал, осмысляя ее отсутствие, ее уход; чувствуя, как мое тело, лишенное контакта с ней и ее при- косновений, начинает охлаждаться, а мои хаотичные мысли замедляются. Я ждал. Я прислушивался к собственному сердцебиению и дыханию. Я вытянул руки в пустоту. Она исчезла. Может быть, кто-то другой займет ее место? Я подождал еще немного. Затем я поднял руку, и другая молодая, элегантная, одетая в черное сотрудница галереи провела меня из зала и раздевалку.

Один из моих коллег-критиков сравнил его с «игрой против казино». А другая сказала, что чувствовала себя некомфортно и ожидала от «Генератора» большего, но ничего не произошло — «Генератор» оказался недостаточно гениальным, чтобы быть по- настоящему генеративным. Она также предположила, что, возможно, Абрамович слишком знаменита и мы охотно и слепо следовали за ее невероятной известностью художника-перформансиста, словно за гамельнским крысоловом. Безусловно, Абрамович, ее творчеству и школе присуще что-то терапевтическое и даже мессианское. И как только я вовлекся в личное взаимодействие с совершенно незнакомым человеком, я поддался уникальным характеристикам «Генератора» и доверился эксперименту. Я позволил «Генератору» захватить меня и увлечь: слепо, безмолвно и добровольно принял его уникальные дары, одним из которых был элемент чистой случайности — его движущая сила и ахиллесова пята.

Уникальность «Генератора», по крайней мере для меня, заключалась в том, что он создал островок личного пространства, освободительный и скрытый от посторонних глаз пузырь, который изменил мое представление о реальности. Встреча и взаимодействие с той женщиной для меня стали обретением плота в море неизвестности, она была моим спутником в толпе незнакомцев.

«Генератор» пробудил бессознательные, стихийные воспоминания тридцатилетней давности, но он и сам был стихийным опытом. Внутри его моя реальность сводилась к тому, что я был практически лишен зрения и слуха, меня освещал яркий свет и снимали камеры, а за каждым моим движением следили помощники Абрамович. Но реальность, которую я выбрал — реальность в моей голове, — заключалась в том, что мы с участницей-партнером были одни, в личном пространстве, где никто не видел нас и мы сами никого не могли видеть.

В реальности, которую я воспринимал, я был как ребенок, который — от стыда, из чувства невероятной незащищенности или просто потому, что хочет, чтобы его оставили в покое, хочет исчезнуть, — решает поверить, что если он закроет глаза и уши, то никто его не увидит и не услышит. Внешняя, настоящая реальность заключалась в том, что на меня смотрели, меня снимали и, возможно, оценивали. Но «Генератор» создавал альтернативную, внутреннюю, обманную реальность, в которой мы со спутницей исчезли, будучи у всех на виду. Не имея возможности видеть или слышать, как нас воспринимают, я чувствовал себя необремененным, будто и не было никакого восприятия, кроме моего собственного. Абрамович установила связь с моим внутренним ребенком, за меня закрыла мои глаза и уши и дала мне и моей спутнице возможность побыть одним и без стеснения играть, создавая и исследуя ту реальность, которую мы вообразим своей. Абрамович оставила нас незащищенными, забрав наш страх и даже наше осознание собственной незащищенности.

Однажды профессор писательского мастерства сказал мне, что письмо, так же как и сотворение искусства, подобно прогулке по сцене голышом: писатель и художник должны полностью, хоть и не буквально, оголиться. Но, добавил профессор, секрет в том, чтобы через акт обнажения и разоблачения себя заставить аудиторию не заметить наготу писателя, а почувствовать собственную оголенность и незащищенность. Таким образом, писатель, делая личные признания, становится каналом передачи для всего, что каждый из нас держит в секрете, иногда даже от самих себя.

Абрамович часто выступала обнаженной, но даже будучи полностью одетой, она идет по сцене голой и незащищенной. Даже будучи лишь зрителем ее перформансов, я практически всегда ощущал ее наготу сильнее, чем свою собственную. А в «Генераторе», даже если, как мне кажется, я взаимодействовал и танцевал с самой Абрамович, это глубоко подействовало на меня лично. Я чувствовал свое абсолютное присутствие в моменте. Мое предвзятое мнение о том, чем будет это произведение искусства, ни в коей мере не совпало с реальным опытом, который я-незащищенный прожил нутром. Я усвоил уже выученный урок: искусство, которое требует слепого прыжка веры, уводит в царство неожиданного.