Оливия Ворчащая

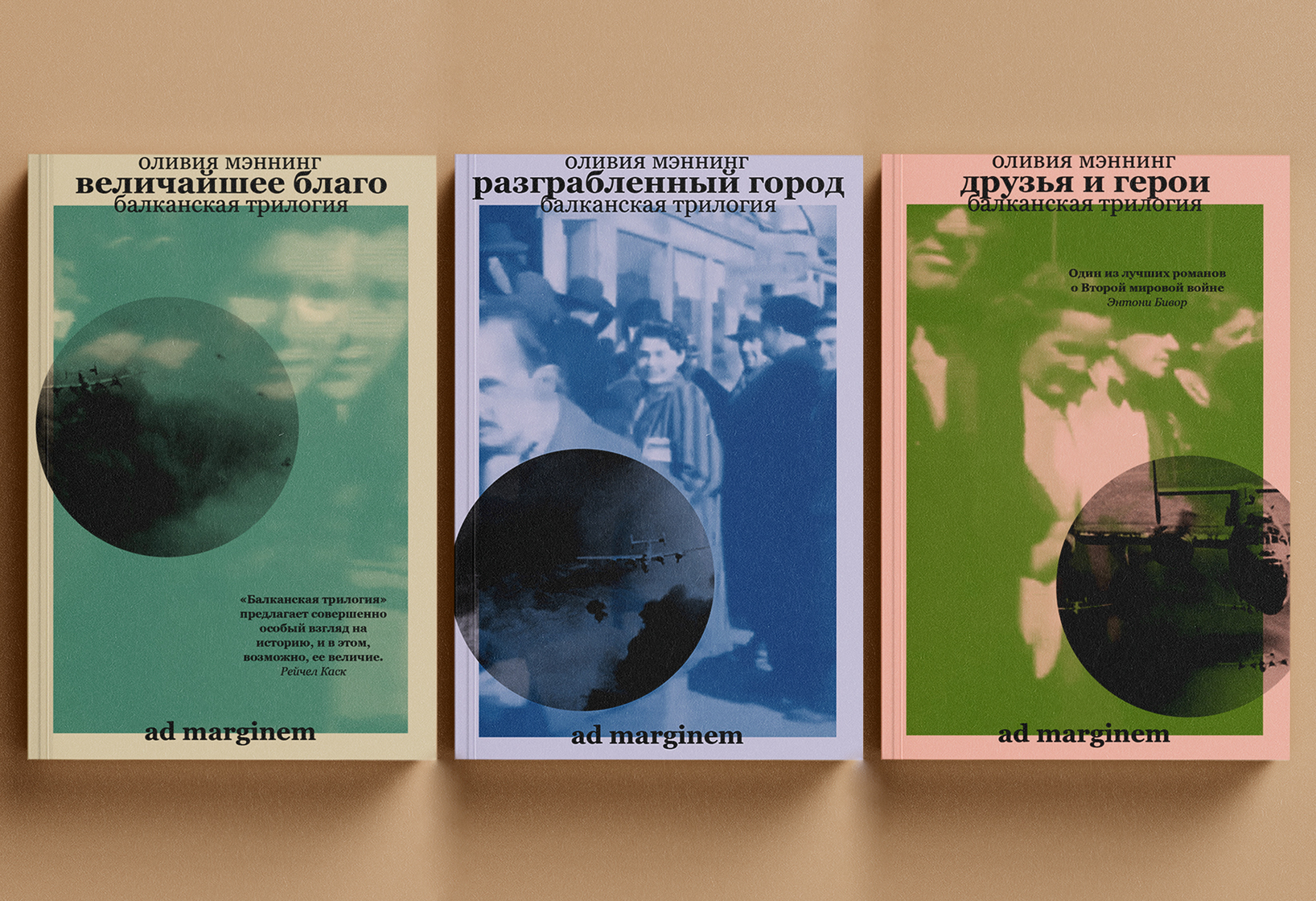

«Она должно быть поморщилась бы от замечания, что ее художественный метод опередил свое время — какая от этого польза, когда надо платить по счетам?». Мечтавшую о литературной славе, но не дожившую до нее, Оливию Мэннинг до сих пор нельзя в полной мере назвать классиком английской литературы XX века. Написав достаточно много (но не так много как ее соперница Айрис Мердок) она известна в основном своими биографическими романами о войне — «Балканской» и «Левантской» трилогиями. На русском языке работы Оливии Мэннинг выходят впервые — открыли предзаказ на ее «Балканскую трилогию».

Публикуем перевод текста Эммы Гармен об Оливии Мэннинг, который вышел в рубрике «Феминизируй свой канон» The Paris Review и присоединяемся к призыву.

Карьера британской писательницы Оливии Мэннинг состоит из упорных и ожесточенных попыток (в основном напрасных) стать известной, попасть в канон английской литературы. Заверения друзей, что талантливые писатели часто добивались славы лишь посмертно, для нее не имели значения: «Я не хочу славы после смерти, — отвечала она, — я хочу сейчас». Тем не менее даже скромная амбиция, чтобы ее книге посвятили отдельную рецензию в воскресной газете, оказалась недостижимой. Это особенно раздражало, когда выходила и широко обсуждалась в прессе очередная книга ее заклятого врага Айрис Мердок. Мэннинг недоумевала от такого успеха романов, которые она сама называла «интеллектуальными упражнениями». Сама она писала основываясь на реальных событиях, стремясь сделать свои тексты «кусочками жизни» — в этом она видела истинную цель литературы.

Наблюдая ее амбиции и силу жажды признания, один из ее друзей заметил, что, вполне возможно, никакая слава не удовлетворит женщину, известную как Оливия Ворчащая (прозвище, данное писательнице, отсылающее к нее фамилии, производное от «moan» — стенать, жаловаться, ворчать: Olivia Manning — Olivia Moaning — прим. пер.). Прозвище появилось не на пустом месте, это знали торговцы подержанными книгами. Однажды на благотворительной распродаже Мэннинг наткнулась на свой роман «Школа любви», который продавался там за двадцать пенсов. «Ты отдаешь ее даром, — пожаловалась она, — Это первое издание. Это стоит гораздо больше». В другой раз она увидела экземпляр второго тома балканской трилогии «Разграбленный город» (с автографом автора!) за пятьдесят пенсов. Покупая его сама, Мэннинг заметила: «Держу пари, что первые издания Айрис Мердок стоят дороже». На что продавец ответил: «Ну так, Айрис Мердок известная писательница, верно?».

Так оно и было, в то время как известность Мэннинг состояла в незаслуженном томлении в безвестности. Она должно быть поморщилась бы от замечания, что ее художественный метод опередил свое время — «какая от этого польза, когда мне надо платить по счетам?»

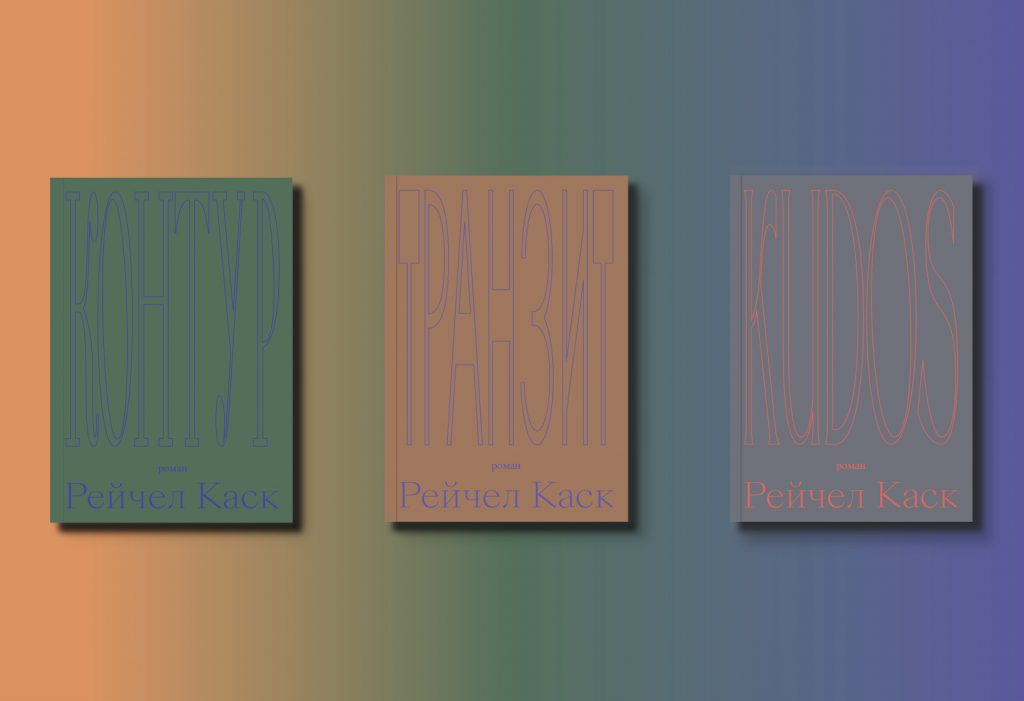

Но ее сдержанная, не сентиментальная и иногда весьма оригинальная документальная проза с «неприятными» персонажами больше соответствует современным вкусам, чем эксцентричные полеты фантазии Айрис Мердок. В послевоенной Британии только «рассерженные молодые люди» вроде Кингсли Эмиса и Джона Осборна, могли прославиться своим вздорным характером. Название дебютного романа Эмиса «Счастливчик Джим» Мэннинг, кстати, считала весьма говорящим. Тогда ее «трудный» характер тяготил, но ее гнев и резкая прямолинейность могли бы послужить ее карьере сейчас, в 2018 году.

В 1974 году на горизонте замаячило признание. Десятый роман Мэннинг «Дождевой лес» вошел в лонг-лист Букеровской премии. Ей шестьдесят шесть, репутацию серьезного писателя она заработала в предыдущем десятилетии своей «Балканской трилогией», написанной на основе ее жизни в Бухаресте и Афинах во время войны. Но положительные отзывы приносят лишь мимолетное удовлетворение. Включение в шорт-лист Букера выглядит давно назревшим. Однако, в конце концов, «Дождевой лес» не прошел в финал. Антония Байетт, которая была одним из членов жюри того года, в одной из радиопередач назвала роман медленным. «Я бы не сказала, Антония Байетт — спринтер», — пошутила Мэннинг. Усугубляло ее раздражение еще и то, что «Конец» Кингсли Эмиса в шорт-лист попал, несмотря на то, что его жена Элизабет Говард входила в состав жюри. («Некто Эмис», гласил заголовок The Guardian).

Скромное происхождение и отсутствие университетского образования всегда заставляли ее чувствовать себя ущербно. Мэннинг родилась в приморском Портсмуте в семье доброго и распутного морского офицера и его молодой жены — дочери властного трактирщика с севера Ирландии. Как и семьи многих других блестящих писателей, это была дисфункциональная семья. Вместе с младшим братом она была свидетельницей и арбитром частых ссор родителей, а мать постоянно принижала дочь. «Я не скажу, что она была не в себе, — говорит Мэннинг в одном из интервью, — но было в ней что-то остро психологически неправильное… Я помню, как была удивлена, обнаружив, что другие люди чувствуют себя дома счастливыми, что другие девушки доверяют своим матерям и любят их».

В шестнадцать лет Мэннинг бросила школу и пошла работать машинисткой. Трудясь в конторах (и отдавая большую часть скудного заработка матери), она планировала побег из Портсмута, места, которое позже охарактеризовала как «край провинциального невежества». Ее роман 1969 года «Игровая комната» передает это острое юношеское стремление к безграничным возможностям Лондона. Живя в унылом Северном Кемперли — вымышленной версии Норт-Энда, где жили Мэннинги, — пятнадцатилетняя Лаура Флетчер стремится стать драматургом и изучает в местной библиотеке номера Vogue и Harper’s Bazaar. Она составляет списки бутиков в Челси, где могла бы работать и с нетерпением ждет «всех этих художественных галерей, музеев, кафе, кинотеатров, театров, танцевальных клубов и потрясающих мужчин!»

Сама Мэннинг переехала в Лондон в 1934 году, когда ей было двадцать шесть (хотя она всегда убавляла несколько лет от своего возраста) — ей удалось найти работу машинисткой в службе доставки модного универмага Peter Jones в Челси. Но долгие годы эмоциональной изоляции в Портсмуте не прошли даром. Демонстрируя силу воли, которая поможет ей пройти через многие испытания и разочарования (ей бы только подумать, что эта черта характера более ценная и замечательная, чем любой университетский диплом), Мэннинг много пишет, много читает, делает все возможное, чтобы с нуля сплести полезную сеть контактов. Бесстрашно связывается c Shakespeare and Company (парижскими издателями «Улисса»), предлагая им роман, над которым она работает. Как замечает ее биограф Диедра Дэвид, сама инициатива была экстраординарной: «Никто ей этого не советовал, мало кто поддерживал ее, но проводя весь день на работе за печатной машинкой, она сумела еще и написать чрезвычайно длинный роман и сделала своей целью представиться парижским издателям Джойса».

Ее самоотверженность окупилась: два рассказа, которые она отправляла литературному агентству Кертиса Брауна, были опубликованы в журнале New Stories, среди авторов которого Дилан Томас и Стивен Спендер. «Я живу среди людей, не интересующихся литературой, — пишет она в письме, приложенном к рукописи, — и они только смеются над всем, что я пишу. Поэтому я могу полагаться только на свои дилетантские суждения». Издательство Джонатана Кейпа отклонило два романа Мэннинг, но тамошний редактор Хэмиш Майлз прислал ей полное одобряющий слов письмо. Позже он стал ее другом, любовником, ввел ее в круг издательства Bloomsbury, осуществив ее заветную мечту.

Майлз — выпускник Оксфорда, обаятельный мужчина с изысканными манерами. Сорокалетний и женатый. Тем не менее их отношения изменили жизнь Мэннинг. Он взрастил ее талант, отвез в Париж (где в магазине Shakespeare and Company купил ей экземпляр «Улисса» в белом кожаном переплете), познакомил с поэтессой Стиви Смит — родственной душой, с которой Мэннинг дружила до конца жизни. Важна его роль и в публикации ее дебютного и хорошо принятого романа «Перемены ветра» в издательстве Джонатана Кейпа в апреле 1937-го.

В конце того же года Мэннинг замечает, что он начал вести себя отстраненно во время телефонных разговоров, его речь стало трудно понимать. Она понятия не имеет, что случилось. Оказалось, что головные боли, которыми страдал Майлз, были симптомами прогрессирующей опухоли головного мозга. Поскольку их роман был тайным, Мэннинг ничего не знала о диагнозе, пока ей не рассказал общий знакомый. Она также не могла навестить Майлза в больнице в Эдинбурге. (Она даже накопила денег на проезд, но только для того, чтобы его отец сказал ей по телефону: «Бедный Хэмиш теперь никого не узнает»). О его смерти в конце декабря она узнала из колонки некрологов The Times. «Я бы отдала все пятьдесят лет, что у меня будут впереди, — писала она, убитая горем, — чтобы снова прожить этот один год с ним».

И все же Мэннинг сохраняла стойкость. Не имея возможности открыто скорбеть, вечно уставшая, живущая впроголодь, а часто просто голодно, она выживала (иногда с трудом). Вскоре после того как Майлз заболел, она потеряла сознание на улице — ее скудный рацион, состоящий из чая и тостов, больше не дополнялся их обычными обедами в Сохо. Невнимательный врач отчитал ее за диету: «Вы, современные девушки, все одинаковые».

Атмосфера тоски и лишений, отличающая ее не самые известные романы, соответствует этому периоду жизни. Клер Томалин в своей статье об «Игровой комнате» для The Observer (увы, вкупе с двумя другими книгами) определила тему, которая проходит почти через все произведения Мэннинг: «это тема ребенка или молодой женщины, которые ищут любви и нуждаются в ней, и никогда ее не бывает достаточно».

В более позднем возрасте писательница хотя бы поднялась до сносного достатка среднего класса. Дикое же ее стремление к большей литературной славе, неизбывная и грызущая ее неудовлетворенность трансформировались в таких персонажей, как Лора Флетчер — существо, созданное из юношеских страстных устремлений.

(Дальше идет абзац 18+, будьте осторожны)

До безумия влюбленная в более богатую и красивую одноклассницу, такую же ленивую как и она сама, Лаура не может утолить свое желание: она хочет блондинку, томную Вики (которая, несмотря на поклонения Лауры, не является ничем особенным, это мы понимаем благодаря писательскому мастерству Мэннинг); она хочет уехать в Лондон, который кажется ей раем; она хочет быть сексуальной и модной; она хочет быть известным драматургом. Самая грустная линия этого необычного и тревожного романа-взросления раскрывается в эпизоде, где Лаура вместе с братом вспоминают свой старый план превратить заброшенный военно-морской ангар в театр. Как они с энтузиазмом описывали проект отцу, который «позволил им говорить, зная, что время разрушит их планы, как разрушило его».

Его прототипом послужил отец писательницы. В равной степени добрый и благородный, безответственный и развратный. Она обожала его и, в конце концов, вышла замуж за мужчину того же сорта. В 1939 году, спустя восемнадцать месяцев после смерти Майлза, Мэннинг встретила Реджи Смита. Парень из рабочего класса и муниципальной школы в Бирмингеме, высокий и красивый, много пьющий и любящий общество. Менее чем через два месяца они поженились. Мэннинг назвала регистратору брака дату рождения, исходя из которой ей было двадцать восемь — на самом деле ей тридцать один. Смиту двадцать пять. В целом, несмотря на его добродушную распущенность, брак оказался удачным. «Вас интересуют внебрачные развлечения?» — вопрос, который он без разбора задавал на вечеринках. Но его вера в талант Мэннинг была непоколебима, как и его терпение к ее самодовольному ворчанию. Впрочем, и у нее были свои внебрачные дела.

Встреча со Смитом была судьбоносной во многих отношениях: благодаря его работе Мэннинг собрала материал для своих самых известных и наиболее автобиографичных романов — «Балканской трилогии» и ее продолжения «Левантской трилогии», действие которой происходит в Египте и Палестине. Смит работал преподавателем в Британском совете — правительственной организации, основанной в 1934 году для продвижения британского образования и антифашистских ценностей за рубежом, и читал лекции в Румынии. Он был в отпуске, когда они с Мэннинг встретились. После свадьбы вместе они отправились обратно в Бухарест на Восточном экспрессе, прибыв в день, когда Великобритания и Франция объявили войну Германии. Вскоре им приходится бежать от нацистов — сначала в Афины, а в следующем году в Каир. В 1942 году Смиту предложили работу в Палестинской радиовещательной службе и супруги перебрались в Иерусалим, где и прожили до конца войны. Мэннинг писала рецензии на книги для Palestine Post и, как всегда поощряемая Смитом, вела тщательные заметки обо всем, что могло пригодиться для будущего романа. то описание Палестины майором английской армии в последнем томе «Левантской трилогии», как и большинство диалогов в трилогиях, звучит похоже на дословно записанную цитату:

«Здесь идеальный климат — никогда не бывает слишком жарко. Но это ужасное место, где все друг друга ненавидят. Польские евреи ненавидят немецких евреев, а русские ненавидят польских и немецкий… Утонченные западные евреи ненавидят жителей Старого Города с их меховыми шапками, кафтанами и бакенбардами… Потом все евреи объединяются в ненависти к арабам, а арабы и евреи вместе ненавидят британскую полицию, а полиция ненавидит государственных чиновников, которые смотрят на них свысока и не позволяют им вступить в Клуб. Что за место! Бог знает кому это достанется в конце, но кто бы это ни был, я им не завидую».

Иерусалим стал местом действия самого недооцененного романа Мэннинг «Школа любви», опубликованного в 1951 году. Этот тонкий трагикомический шедевр рассказывает о взрослении шестнадцатилетнего Феликса Латимера — английского сироты, перевезенного из Ирака в Палестину во время Второй мировой. Но настоящий главный герой романа — чудовищная Этель Бохун, временная опекунша Феликса и хозяйка гостевого дома недалеко от ворот Ирода. Евангелистка, возглавляющая секту «Всегда готовая группа мудрых дев», она содержит большую пустую гостиницу специально для приближающегося второго пришествия Христа (или «Дня»). Феликс и другие постояльцы платят бешеные деньги за тесные холодные комнаты и жалкую кухню, состоящую из фасолевого пюре и баклажанов в кляре, которые, как настаивает мисс Бохун, так же хороши, как жареная рыба. «Я твердо верю в овощи, — говорит она. — Индийские мудрецы едят только их».

Одинокий, голодный и быстро теряющий свою чистоту из-за происков окружающих взрослых, Феликс находит единственное утешение в коте, которого он зовет Фаро. «Он не верил, что какой-либо человек может быть столь же прекрасным; он не верил, что может любить кого-либо или что-либо так же сильно». Это то, что чувствует сама Мэннинг. После травмирующей потери ребенка в тридцать шесть лет во время жизни в Иерусалиме (плод умер на сроке семь месяцев, но Мэннинг пришлось вынашивать его до конца), она стала нежным родителем нескольких кошек. На смертном одре ее главной заботой была диета бурманской кошки Миу: «Ничего из консервной банки, — указывала она, — никогда не знаешь, что кладут в эти жестянки».

Теплые и почтительный отзывы о «Школе любви» отметили новый этап в карьере сорокатрехлетней Мэннинг. Литературное приложение Times назвало его «из ряда вон выходящей историей», «сильным и оригинальным романом». В Sunday Times писатель и ученый Чарльз Перси Сноу назвал роман «глубоким, тонким, точным… выдающимся». Тем не менее литературные премии не обратили на это внимания и Мэннинг, чувствуя пренебрежение со стороны своих издателей из Heinemann, спросила: «неужели продажи были настолько ужасными, что Heinemann потеряли всякую веру в меня?».

Права на экранизацию «Школы любви» и «Игровой комнаты» были выкуплены, но ни тот, ни другой фильм не были сняты. «Мисс Бохун остается звездной ролью, ожидающей воплощения, — отмечают первые биографы Мэннинг Невилл и Джун Брейбрук, — сухая палка, готовая зажечь всю жизнь». Для «Игровой комнаты» Мэннинг написала несколько версий сценария, были подобраны актеры, начались съемки, но в это время режиссер поссорился с инвестором и проект оказался заброшен.

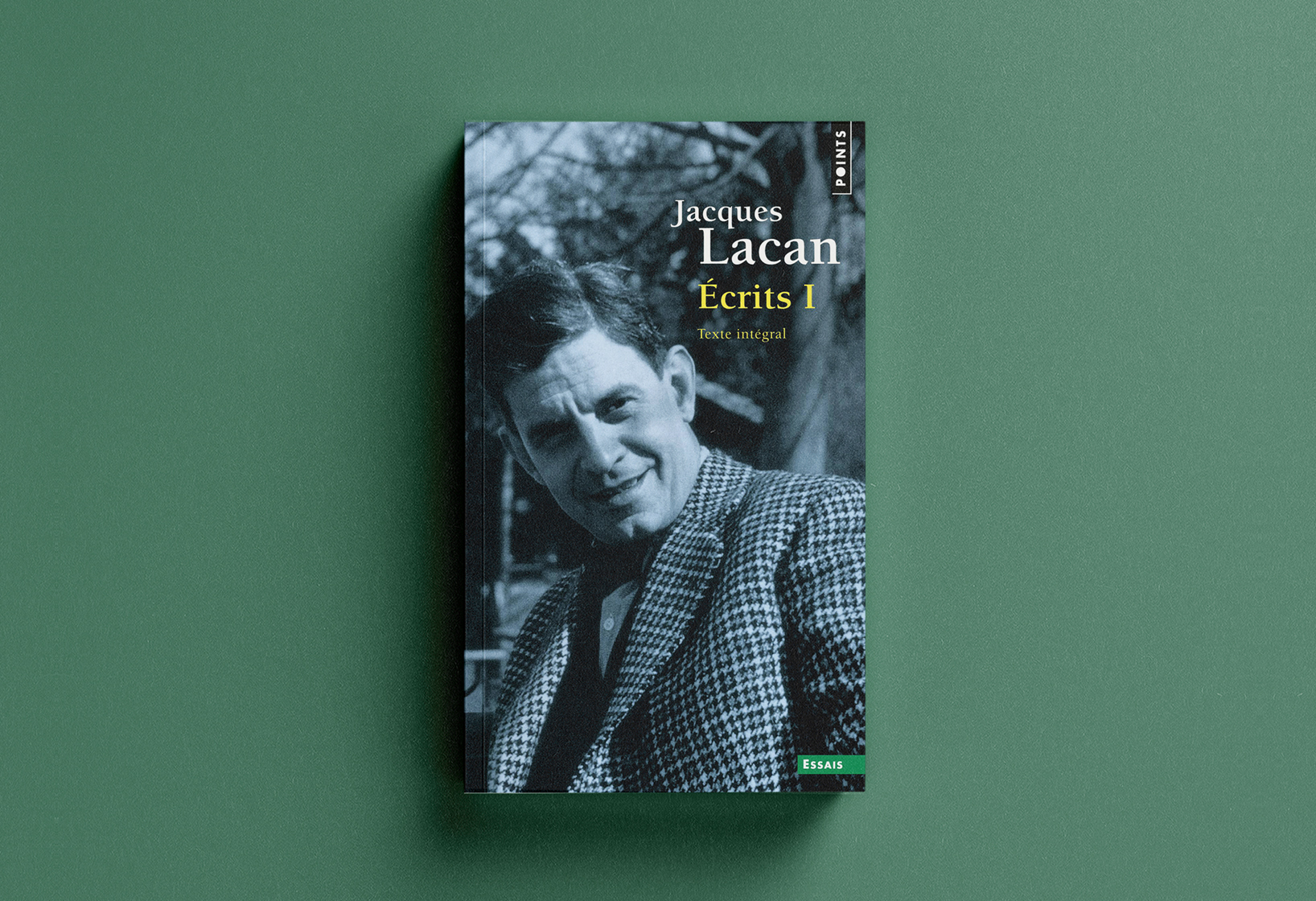

Друзья оказались правы насчет посмертной славы. Спустя семь лет после смерти Мэннинг в 1980 году в возрасте семидесяти двух лет BBC выпустила сериал «Судьба войны» — верную оригиналу семисерийную адаптацию «Балканской» и «Левантской» трилогий. Сериал с Эммой Томпсон и Кеннетом Брана в главных ролях, снятый в многочисленных зарубежных локаций, стал самым высокобюджетным проектом BBC. The New York Times назвали Мэннинг «единственной английской писательницей, написавшей широкий, сострадательный и остроумный портрет мужчин и женщин на войне, который можно сравнить с работами Энтони Поуэлла и Ивлина Во».

Кадр из сериала «Судьба войны»

Мэннинг должно быть обрадовалась бы, услышав это, а затем наверняка снова бы разочаровалась. Сегодня читатели ее романов (обычно только трилогий, так как остальные книги не переиздаются) восхищаются ей. Но в целом место Мэннинг в пантеоне выдающихся британских романистов двадцатого века даже среди заново открытых женщин-авторов, таких как Элизабет Тейлор и Розамонд Леман, маргинально и сомнительно. Филолог и литературный критик Рохан Майцен работая над текстом о Мэннинг, обнаружил, что «ее имя было совершенно незнакомо двум моим академическим коллегам, специализирующимся на литературе начала XX века». Ни одной из работ Мэннинг нет в электронной библиотеке Kindle.

Но если бы Мэннинг «покорила публику наповал», если бы она добилась заслуженной славы, то сохранила бы ее работа свой талант? Трудно себе представить, что довольный жизнью человек с таким пленительным мастерством изображает ужасающую корысть мисс Бохун или отчаянное желание Лоры Флетчер. Представься случай, Мэннинг вполне могла пойти на этот компромисс для Букеровской или Уитбредовской премии. Последние годы принесли ей некоторый почет: первый том «Левантской трилогии», был назван Yorkshire Post «Лучшим роман 1977 года». Приз составлял двести пятьдесят фунтов. «На сто фунтов меньше, чем за научно-популярную книгу, — проворчала она многострадальному Реджи Смиту. — И все же, — вздохнула она, тоном смирившегося мученика, — я думаю, что надо быть благодарной и за маленькие подарки».

Перевод: Мария Левунова