Александра Гришина из «Учителя для России» — о любимых книгах Ad Marginem

Мы любим спрашивать у читателей, какие книги, вышедшие в в Ad Marginem, их любимые. На этот раз личным топом поделилась Александра Гришина, занимающаяся продвижением программы «Учитель для России» и подготовившая для нас перевод книги «Экскоммуникация. Три эссе о медиа и медиации» (скоро выйдет в нашем издательстве).

Эрнст Юнгер, «Уход в Лес»

За последний месяц это эссе Юнгера стало пугающе актуальным оттиском — и внутренней жизни, и внешней. «Уходом в Лес» Юнгер называет стратегию сопротивления человека (как волевого мыслителя) выпавшим на его долю обстоятельствам времени и места (эпохи и государства). Эти случайные время и место он называет Кораблем. И вот мы на этом Корабле, и движемся с ним очень быстро, плывем от одной катастрофы к другой. Кораблю противопоставляется Лес.

Лес — это вневременное пространство, в котором человек может обнаружить себя и свои корни, и куда он может выбрать уйти. Лес у Юнгера — это радикальная форма внутренней свободы, которая открывается только тому, кто найдет способ укротить свой страх. Укротить страх можно — вспомнив и осознав, какой удивительной волей обладает человек. Это непростая задача, и Юнгер не ручается, что получится у каждого. Это тяжелая и ежедневная работа:

«В нашем положении мы обязаны считаться с катастрофой, засыпать с мыслями о ней, чтобы ночью она не застала нас врасплох. Только так мы получим тот запас безопасности, который дарует возможность осмысленных действий».

За последний месяц меня впервые начали мучить кошмары. Эти сны, конечно, вне моего контроля. И, вспоминая Юнгера, даже в этих кошмарах я вижу хороший знак: знак победного контраста между сном и жизнью, в котором последняя — все еще в наших руках. Юнгер учит не бояться — и вспоминать в себе человека.

Элисабет Осбринк, «1947. Год, в который все началось»

К роману Осбринк в последние недели я обращаюсь особенно часто. 1947 — «год, в который все началось»: мир начал выходить из шокового оцепенения войны, которая изменила все, что люди знали о самих себе. Осбринк восстанавливает ткань этого года в дневниках, письмах, воспоминаниях и газетных вырезках — в слепках момента, документах не исторических, но мимолетных, темпоральных. Мы переносимся из страны в страну, с континента на континент; с заседаний спецкомитета ООН по Палестине — на сбор неофашистской партии MSI в Риме, с переполненного парохода «Исход» — на шотландский остров Джура к Джорджу Оруэллу и в парижские апартаменты Симоны де Бовуар.

1947 год — это мир между «еще-не-войной» и миром. Это время, когда победители еще дрожащими руками пишут историю, о которой никак не могут договориться. Это также время дать названия преступлениям, у которых еще нет названия. Этому посвящена одна из десятков линий, которые параллельно развивает автор — линия Рафаэля Лемкина, польского юриста, который посвятил жизнь тому, чтобы мир выучил слово «геноцид»:

«Геноцид устроить легко, констатирует Рафаэль Лемкин, потому что, пока не становится слишком поздно, никто не верит, что такое возможно. Мир твердит свое “больше никогда”. Но Лемкин знает историю геноцида, знает, что на самом деле логика гласит: “в следующий раз”. Такое уже случилось — и потому может случиться вновь».

Осбринк открывает роман с сообщения Times от 1 января 1947 года — о том, что англичанам больше нельзя полагаться на свои часы из-за частых перебоев с электроэнергией. Война пошатнула мир до основания. Мы не знаем ничего. И даже время на часах — более не то, чем себя выдает. Осбринк внимательно вглядывается в часовой механизм 1947 года и описывает его шестеренки, которые, одна за другой, приводят мир в новое движение по кругу.

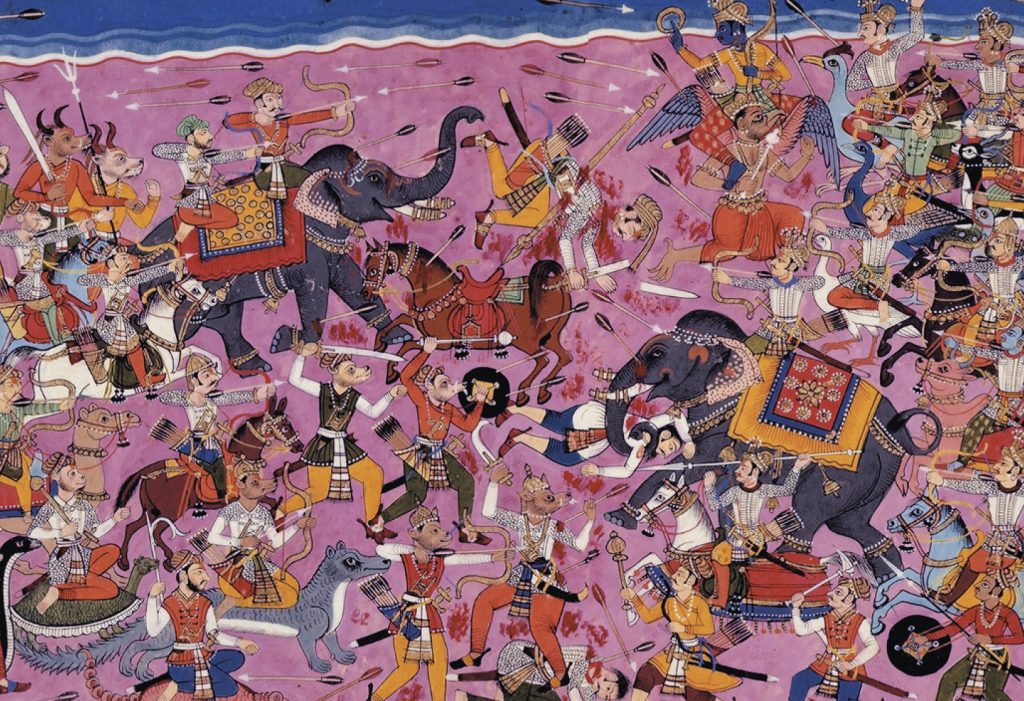

Сильвен Тессон, «Лето с Гомером»

Эта маленькая восторженная книга Тессона — моя настольная, мой личный горный ручей. В ней Тессон, французский писатель и путешественник, делится своими впечатлениями от перечитывания Гомера, своей радостью осознанного погружения в эти поэмы. Для этого он уединился на острове Тинос, жил в бывшей венецианской голубятне, наблюдал штормы в Эгейском море, перечитывал при свете единственной лампочки:

«Чтобы понять вдохновение слепого художника, вскормленного светом, ветрами и морской пеной, нужно пожить на скале. Сам дух этих мест питает людей. Я верю в капиллярное проникновение географии в наши души. «Мы — порождение наших пейзажей», — писал Лоренс Даррелл. Жить в географии — значит сокращать расстояние между телом читателя и абстракцией текста. Эти поэмы вдыхали именно этот воздух и это море».

Тессон покорен Гомером — и не скрывает радости своего (пере)открытия. Он последовательно соединяет древние поэмы с современностью, воспевает их насыщенность и вечность. Он пишет о том, как «Илиада» и «Одиссея» научили его жить полнее, помогли понять настоящее и преодолеть личную энтропию. Тессон учится у древних героев их балансу между судьбой и свободой. И «Илиада» как песнь войны, и «Одиссея» как песнь восстановления порядка — они обе о том, как человек распоряжается своей свободой движения навстречу неизбежному.

«Лето с Гомером» я читала на острове Русский — под шум прибоя, крики чаек и разговоры серферов о грядущих волнах. Книжка, пропитавшись соленым воздухом, потрепалась и заволнилась. Продолжала во Владивостоке — в городе, чья топография возвращала к тексту: и бухтой Аякса, и заливом Диомеда, и бухтой Патрокла. А по пути домой всякий раз проезжала «Одиссей Шип Сервис» и не могла сдержать улыбку: «Одиссея», конечно, худший учебник по навигации — но прекрасный учебник веры, упорства и человеческой воли.

Дэвид Мэмет, «О режиссуре фильма»

Эти 94 страницы — прицельное руководство к действию для тех, кто подступается к своему первому фильму: вглядывается в очертания сквозь туман и набирается духу сделать первый шаг. Дэвид Мэмет пришел в кинорежиссуру как сценарист, и это определяет его внутренний вектор: «Я видел — и вижу — режиссера как дионисийское продолжение сценариста; режиссерское мастерство я воспринял как радостное расширение сценарной работы».

Когда Мэмет пришел читать этот курс лекций в Колумбийский университет, он только снял свой второй фильм и «был опаснейшим экземпляром» — в том числе потому, что помнил собственный танец на граблях слишком хорошо. Это позволяет Мэмету быть убедительным и лаконичным. Он приглашает нас на свой семинар, продумывает вместе с нами условную сцену — и помогает обезвредить ловушки на этом пути. Его метод заключается в сознании, свободном от клише и самолюбования — и направленном на решение задачи.

Мэмет — адвокат зрителя. Он хорошо знает соблазны молодого режиссера — и с улыбкой предупреждает их заранее. Так Мэмет рассеивает туман впереди: туман не только и не столько неизвестности, сколько наших собственных творческих амбиций и самовыражения, которые мешают делать хорошую кинематографию:

«Всегда выбирайте наименее интересное решение, самое прямолинейное — и фильм получится лучше. Таков мой опыт. Тогда вы не рискуете войти в конфликт с задачей сцены, стараясь быть интересным, отчего зрителю всегда становится скучно».

Мэмет повторяет свою главную истину: драма не годится для самовыражения. Единственное, для чего мы пишем пьесы, садимся за роман или снимаем кино — для того, чтобы рассказать историю. На задаче качественно рассказать историю и стоит сфокусировать все свои силы, не расплескав их по пути. Мэмет считает позицию «я имею что сказать» не только высокомерной, но в первую очередь вредной. И признает, что выкорчевывать из себя желание самовыразиться — это очень, очень непростое дело. Но только в овладении своим желанием «делать искусство» начинается подлинное овладение искусством кино.