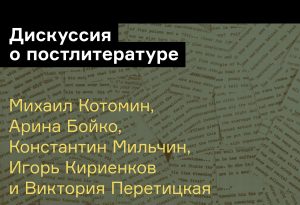

26 марта на книжной ярмарке Non-fiction состоялась дискуссия «Постлитература — автофикшн, theory fiction, minor fiction и другие текстовые стратегии современности». В ней приняли участие гендиректор Ad Marginem Михаил Котомин, управляющий редактор издательства Виктория Перетицкая, писательница, соосновательница литературного журнала «Незнание» и автор телеграмм-канала «Go fiction yourself» Арина Бойко, шеф-редактор радиосервиса «Storytel» Константин Мильчин и шеф-редактор «КиноПоиска» Игорь Кириенков. Они обсудили, что из себя представляет автофикшн, заменит ли он роман и какие перспективы у жанра в целом.

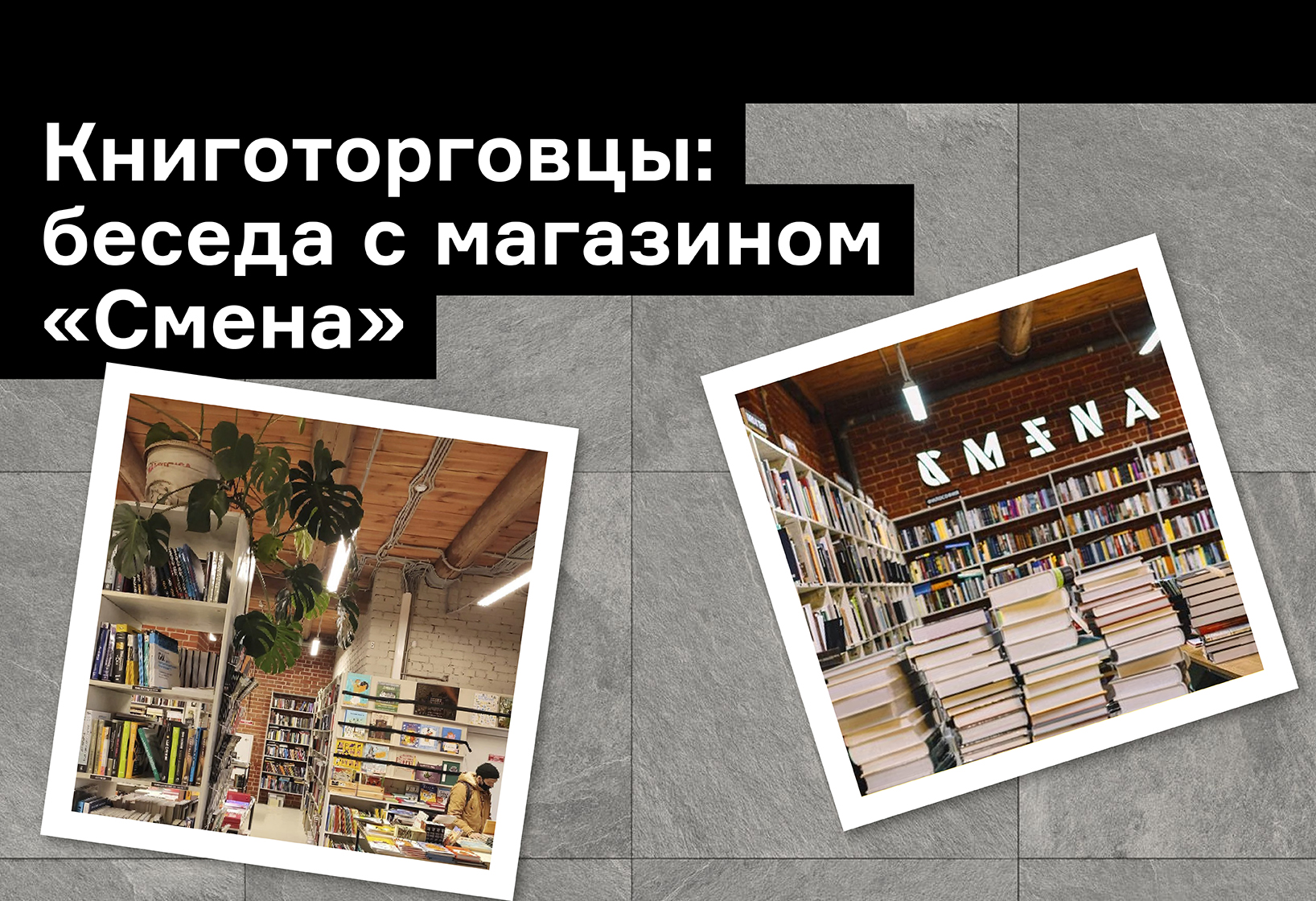

Виктория Перетицкая: Меня зовут Виктория, я управляющий редактор издательства Ad Marginem. И сегодня мы решили поговорить про литературу в период постправды. Несколько дней назад я участвовала в небольшом мероприятии для менеджеров по правам. Что-то вроде выставки Non-fiction, только сейчас параллельно проходит онлайн Лондонская книжная ярмарка. Там я участвовала в мероприятии, где встречаются представители разных издательств, литературные агенты, чтобы познакомиться поближе и найти новые возможности сотрудничества, новые книги, новых авторов. И у меня было около десяти встреч, каждая минут по пять, и каждый раз мне надо было представляться и рассказывать об издательской программе Ad Marginem, о том, что нам интересно, что мы ищем. Конечно, я не могла не рассказать о том, что мы стали снова издавать художественную литературу. При упоминании термина «автофикшн», лица моих коллег принимали озадаченный вид. А при упоминании таких имен как Оливия Лэнг и Рейчел Каск они все восклицали: «О боже, как мы любим этого автора, как нам нравятся ее книги». И больше половины моих коллег реагировали именно так.

Действительно, последние несколько лет на книжном рынке стали доминировать различного рода тексты в жанре автофикшн. Эти тексты завораживают читателя не только разнообразием рассказанных ими историй, но и формой, художественным языком, стилем. И поэтому так здорово, что мы решили инициировать эту беседу и поговорить о том, что происходит с литературой сейчас.

Первый вопрос я хотела бы задать Михаилу Котомину и попросить его рассказать о том, что происходит в издательской программе Ad Marginem, и как так вышло, что мы снова повернулись к художественной литературе.

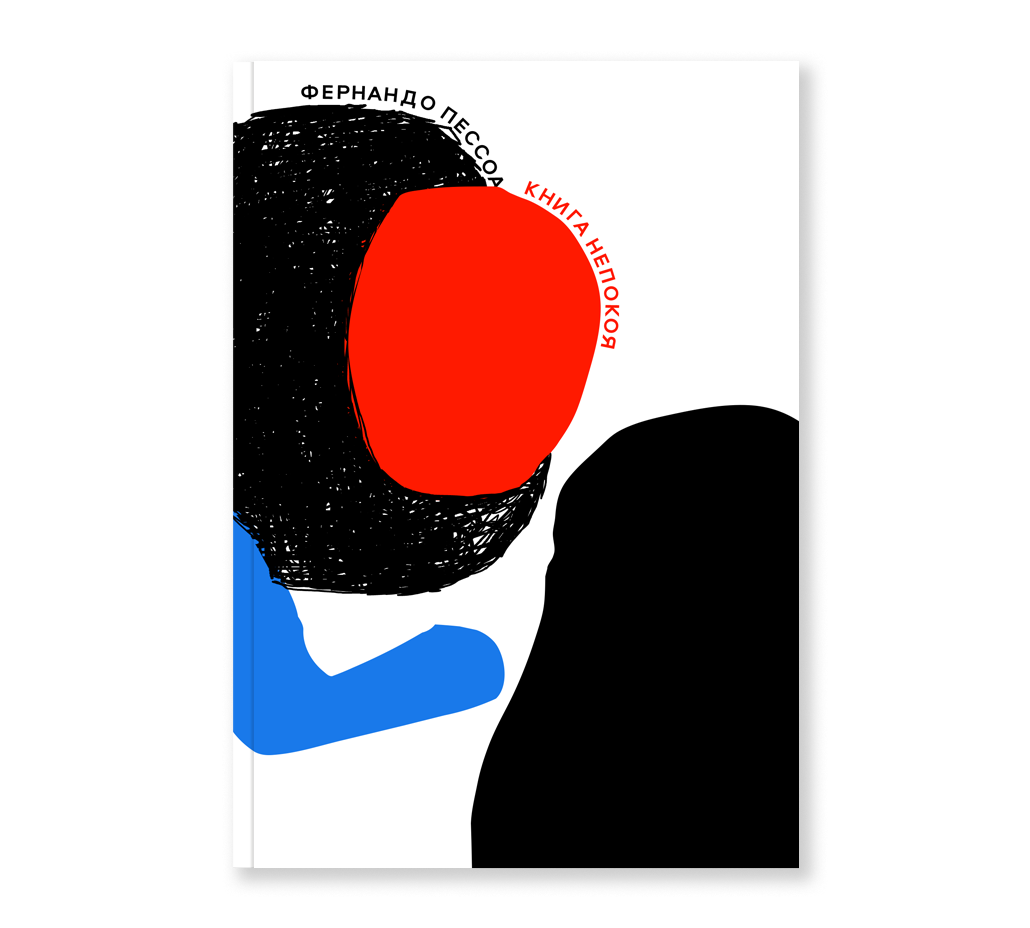

Михаил Котомин: Добрый день! Случилось такое событие в прошлом году, после большого перерыва. У нас вышел текст современного автора, на обложке которого было указано слово «роман». Это книга Оливии Лэнг «Crudo». Это событие готовилось, как бы, исподволь.

Оливия Лэнг – это британская писательница, эссеистка, пропагандист и пионер жанра автофикшн. Все ее книги являются, в той или иной мере, комбинацией фикшн-приемов, там всегда есть нарратор. Про что бы она не писала, внутри текста всегда есть сам автор, некий конструированный голос. И поэтому, перейдя последнюю грань условности и назвав эту книгу не «эссе к реке», а «романом», мне кажется, она подтолкнула и нас к тому, чтобы срывать всяческие маски.

Мы опять занимаемся художественной литературой, безусловно, сегодня она выглядит немного по-другому. Уже давно идут разговоры об усталости от романоцентричной культуры, они всегда по-разному аранжированы. Иногда это разговоры о кризисе премиальной системы, о кризисе институций литературных. Но, безусловно, большой период, когда главной литературной единицей измерения был роман. Сначала это психологическая проза, берущая начало в XVIII веке, потом модернистский роман. Но тем не менее роман, это время романа истончается, все больше и больше пишущих людей понимают условность этой жанровой конструкции, и все время ищутся альтернативные пути.

Автофикшн – это самый популярный альтернативный путь. Безусловно, их много, иногда это взгляд, обращенный в прошлое, попытка оспорить каноны, вставить в литературный мейнстрим какие-то забытые имена.

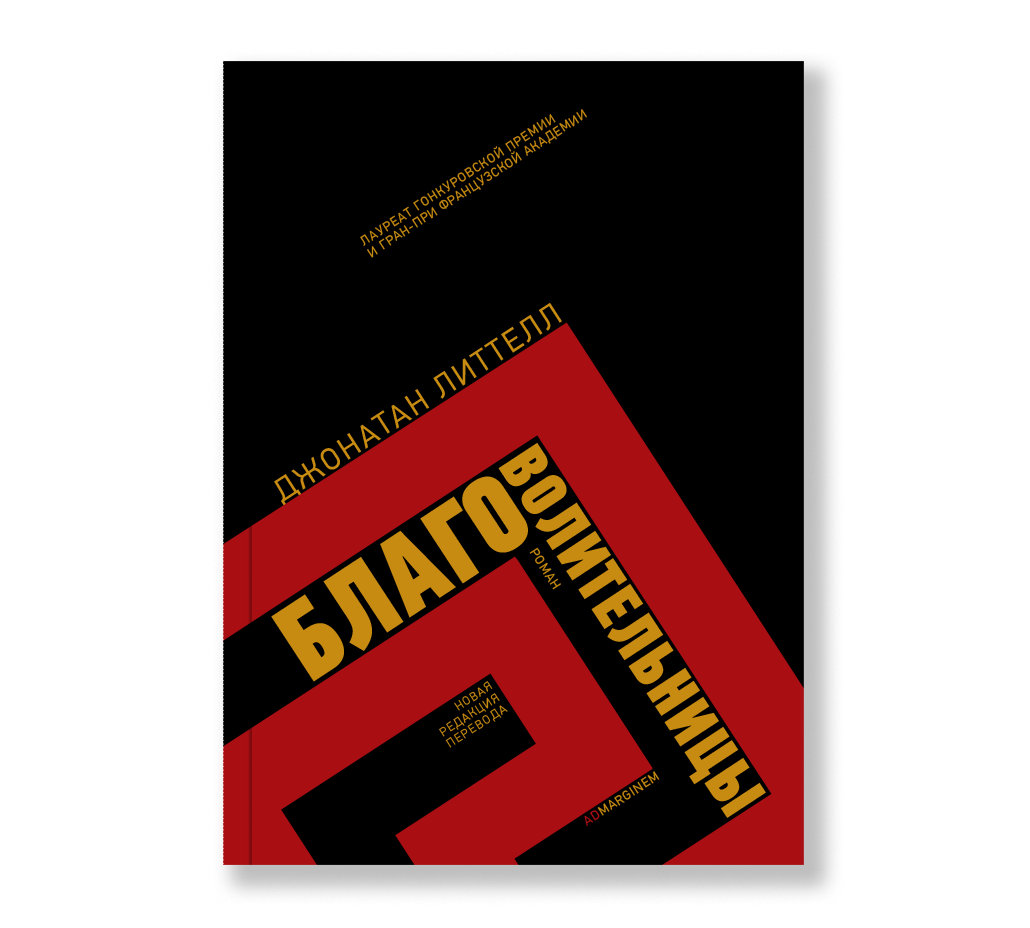

Сравнительно недавно это произошло с крупными писателями прошлого века: Эрнст Юнгер или Курцио Малапарте, которые еще в 90-е не обсуждались как часть истории литературы. Иногда это попытка включить в пространство литературы какие-то неканонические жанры: сборники рассказов, «Открытки с того света», например – это замечательная книга итальянского поэта Франко Арминио. Ну и магистральная история – это автофикшн. Для России это слово новое, но мы все представляем, о чем идет речь. Один из последних великих русских писателей второй половины XX века, недавно нас покинувший, – Эдуард Лимонов. Это классический, канонический автофикшн. И очень много западных больших примеров. В России они до последнего времени тонули, потому что, мне кажется, читательская аудитория была немного не готова. Русский читатель ждал великого романа, который он мог увидеть в Памуке или в Литтелле, где угодно. Потому первая громкая автофикшн история, «“Я” значит “Ястреб”» британской авторессы Хелен Макдональд.

Константин Мильчин: Добавлю, что критикам, наверное, мало книг. Только Янагихара в тот год получила более положительное и большее количество восторженных публикаций, чем «“Я” значит “Ястреб”».

Михаил Котомин: Ну прямо сейчас происходит большой проект по изданию шеститомной эпопеи Кнаусгора «Моя борьба». Это пример скандинавского автофикшна. Интересно, я вчера разговаривал с издательством «Синдбад», я спросил, будут ли изданы другие тома, поскольку уже три тома издано. Представительница издательства сказала мне: «Да, конечно, потому что для нас это вопрос престижа, как премиальная литература». То есть Кнаусгор – это высокая литература в контексте «Синдбада». И несколько книжечек как-то собрались в нашем листе. Это замечательное канадское эссе Кио Маклир. В ежедневной жизни это детская писательница, автор книг-картинок. Она написала такой дневник наблюдений за собой и за природой. Nature writing такой, вообще природная составляющая очень часто используется в жанровом компоненте автофикшн.

Но на самом деле мне гораздо интереснее было бы послушать моих коллег. Например, человека, который читает целый спецкурс по автофикшну или услышать мнение людей, которые профессионально следят за всем, выходящим на русском. У нас два замечательных критика-дезертира. Потому что один, насколько я понял, только слушает книги, он их не читает – это Константин Мильчин. А Игорь теперь в основном смотрит экранизации, потому что он занимается сериалами. Поэтому я передам микрофон сначала академической части нашего круглого стола, может быть вы расскажете публике краткие этапы понятия «автофикшн».

Арина Бойко: Да, я попытаюсь. Действительно, мы ведем курс, это маленький курс по выбору в Вышке, обычно у четверокурсников журналистов, где учим писать автобиографические тексты. Называется курс «Автобиографический рассказ», и там есть два блока: один, в котором мы читаем биографический автофикшн, романы. А второй – это практика, где студенты и студентки пишут рассказы. Итоговая работа – это рассказ. Такой creative writing, в котором разрешено и приветствуется писать о себе, потому что не во всем creative writing это считается классным. И там мы с моей коллегой Наталией Калинниковой, которая тоже здесь, вообще начинаем с того, что автофикшн как термин появился в 1970-е во Франции. И со всей теоретической части, которая на русском представлена одной-единственной статьей, которую можно найти в журнальном зале. Статья авторства Марии Левиной-Паркер, исследовательницы, которая занимается вообще Андреем Белым, его и изучали в контексте автофикшна.

В 2010-х на Западе происходит shift, появляется Кнаусгор, но, на самом деле, не только. Появляется еще Дэвид Шилдс с книгой «Reality Hunger» – манифеста, в котором он во фрагментарной, коллажной манере, заимствуя большую часть текста из других произведений, пишет о том, о чем сейчас сказали.

О том, что роман заканчивается и начинается не-фикшн. Что фикшн надоел и уже не может описать сегодняшнюю реальность XXI века.

Мне кажется, что в узком смысле автофикшн начинается с момента после этого манифеста и окончательного поворота, который в медиа можно встретить под формулировками того, что модернистский роман заканчивается, и начинается новый роман, другой. Гибридный, искренний, другой.

Я уже где-то три года читаю в основном только такие произведения, я начинаю для себя делить это на какие-то волны: первая волна автофикшн, вторая, причислять к ним разных писательниц и писателей, создавать внутреннюю классификацию. Та же Оливия Лэнг, мне кажется, появилась не из ниоткуда, а существует целая традиция, в которую она сама себя поставила. И еще мне очень интересно следить за тем, как это развивается в России. Что в России называют автофикшном, как относятся к этому термину, какие он вызывает реакции.

Виктория Петерицкая: У меня есть такой вопрос: очень часто, когда пишут про автофикшн, говорят, что этот жанр очень похож на автобиографии, но при этом сама Оливия Лэнг говорит о том, что ее роман «Crudo» – это bio-fiction, а Рейчел Каск о своей трилогии говорит, что это больше социальная биография. Хотя они также понимают, что это автофикшн. И я хотела задать вопрос участникам дискуссии: как вы думаете, возможно ли отличить автофикшн от автобиографии, и в чем это отличие заключается?

Игорь Кириенков: Здравствуйте все. Вот этой теме дистинкции между автофикшном, мемуарами и автобиографическим романом посвящена уйма статей на Западе. И если пойти по самому простому пути:

открыть статью про автофикшн в Википедии и спуститься до списка авторов, которые относятся к этому направлению, то вы увидите совершенно поразительное сочетание Филипа Рота, Марселя Пруста, Карла Кнаусгора. Если бы это была страница на русском, там был бы, разумеется, Лимонов, Евгений Харитонов.

При этом, как я смог вычленить, основной подход в том, что автофикшн – это стратегия, для которой свойственна фигура автора-начинающего писателя. То есть это такой роман о том, как главный герой, а чаще всего героиня, приходит к идее написать роман о себе. И тут мы, конечно, как русскоязычные читатели, разводим руками. В нашей традиции есть много таких текстов, самый известный из них – «Дар» – который был написан 80 с лишним лет назад.

Вот в чем новость. Если чуть сдвинуться в сторону, в смежные виды искусства, то что-то похожее происходит и в сериальном мире. Наверное, один из самых обсуждаемых сериалов прошлого года – «I may destroy you» – это, своего рода, автофикшн на языке телеискусства. У него есть создательница, которая преломляет свой опыт, довольно свободно смешивая факты о травматическом событии своего прошлого и прибавляя к нему некоторую fiction обработку.

И если на Западе автофикшн романы выходили на протяжении двадцати лет, сорока лет, смотря от кого мы отсчитываем: от Сержа Дубровского, который был первым наречен «автором автофикшна» или до современных авторов, то у нас они падают все вместе. И кажется, что в современной прозе нет ничего, кроме автофикшна. Все пишут так, все пишут о себе, везде одно огромное «я».

Отчасти это вызывает некоторую тревогу, а есть ли какие-то иные пути говорить о себе в форме романа, прозаического произведения?

Константин Мильчин: Дубровский сам себя нарек автофикшном. Самое интересное: он первый, кто использовал этот термин, говоря о себе. Я начну свое выступление с того, что принесу публичные извинения Ольге Брейнингер. Она звала меня выступать на семинаре про автофикшн. Я сказал, что я про него ничего не знаю и не пойду. А Маевскому я не смог отказать. Я по-прежнему ничего не знаю про автофишкн, в прекрасном ряду моих коллег я человек самый невежественный и самый жизнерадостный, и поэтому буду пытаться поднимать всем настроение.

Мне кажется, что самое интересное в случае с автофикшном – это не сам термин и его история, хотя она довольно любопытная, а степень ее популярности и то, что под ней подразумевают. И в некоторой степени автофикшн – это такая нейросеть. Если мы добавляем к чему-то что-то, что сделано с помощью нейросети – это сразу становится чем-то крутым. А если там будет ГМО, например, то это будет «не крутым». Хотя никто не знает ни что такое нейросеть, ни что такое ГМО.

То же самое с автофикшном и всеми остальными жанрами. Комизм в том, что лет пять назад как-то пытались перевести на русский слово «автофикшн».

Было словосочетание «самописьмо», но не звучит. И был термин «филологический роман», но это как-то совсем занудно. А вот, если ты говоришь, что пишешь автофикшн, то ты воспринимаешься уже не как унылый человек, а сразу как Оливия Лэнг.

И в этом плане мы имеем дело с неким модным явлением, автофикшн – это гораздо круче, чем что-либо.

Я могу объяснить, почему Лимонов не писал автофикшн. По крайней мере последние 20 лет. Потому что на уровне нынешнего состояния автофикшна, речь идет про людей, которые сами по себе не интересны. Вот Кнаусгор был известным, он до этого был прозаиком, но он не был никому интересен. А потом он начал писать книгу «Моя борьба» и сразу стал всем интересен. А Лимонов был интересен сам по себе. Мы читали его не только потому что это великая проза, но и потому что это великий Лимонов, его всегда интересно читать. Это, безусловно, совершенно не научное определение автофикшна, но оно понятное.

Конечно, интересно отправиться в прошлое и найти автофикшн у упомянутого Юнгера, у Малапарте, можно найти автофикшн и у Селина, так можно докопаться до «Героя нашего времени», чем не автофикшн. А письма Абеляра к Элоизе – это автофикшн или не автофикшн. То есть в общем речь идет про какое-то модное явление. Наверное, важно в первую очередь то, что, например, издательство «No Kidding press» с сугубо феминистической повесткой именно специализируется на автофикшне.

Понятно, что этот жанр дефолтно женский.

При этом все говорят про Кнаусгора, а есть еще замечательная норвежская писательница Вигдис Йорт, книга которой вызвала в Норвегии скандал, сравнимый с книгой Кнаусгора. Роман называется «Наследство». Я сейчас скажу циничную вещь. Как человек, который очень много слушает книг, я понимаю, что книга, в которой главная героиня рассказывает, как она подвергалась насилию со стороны отца в детстве, такая книга скорее меньше тех, где этой темы нет. И когда я начинаю это слушать, то опять и опять приходит понимание, что это очень крутая книжка. Именно из-за ее приемов. И то, что это правдивая история. После этой книги пошли другие свидетельства и выяснилось, что это действительно было. И был огромный скандал, больше, чем с Кнаусгором.

При этом, с точки зрения стиля языка это интереснее, чем Кнаусгор. Потому что там в рамках автофикшна гораздо чаще применяется прием «недостоверного рассказчика», какие-то само повторы. И мы видим не просто письмо, а, по сути, зафиксированный монолог, и понимаем: «Вот тут ей было очень тяжело сказать», «вот тут она понимала, что читатели и критики будут считать ее циничной», «вот это она говорит с 17 захода на 17 круг».

Вот Вигдис Йорт – это круто, а большинство того, что называется автофикшном – скорее нет.

Михаил Котомин: Перед следующим вопросом я хотел бы защитить слово «автофишкн». Суть автофикшна состоит в том, что используется не вымышленный материал, но рассказчик, сам герой становится фикцией. В этом смысле Лимонов сам себя фикционализировал. Безусловно, героические события, которые были инсталлированы Лимоновым и в жизни, и в текстах, не похожи на события проблем личной жизни Оливии Лэнг или бросающей пить Эми Липтрот. Но во многом это напоминает спор 20–30-х годов, когда только начиналось документальное кино. Была школа Дзиги Вертова – «Кино-глаз». Конечно, вы все помните, что достаточно просто поставить камеру, и реальность, как бы она не выглядела, будет сама за себя говорить. Бросил ты пить, завязал шнурки, грубо говоря, – это «Кино-глаз». И была версия Алексея Гана. К сожалению, его фильм «Остров пионеров» не дошел до нас. Его концепция состояла в том, что мало поставить камеру, между камерой и реальностью нужно ввести катализаторы: кого-то, кто заставит реальность проявить себя максимально эффективным способом. Такой невидимый режиссер.

Так что мне кажется, что Лимонов и высокие образцы автофикшна – это путь Гана, где реальность катализируется. Но, безусловно, в мире, когда мы обладаем всеми инструментами фиксации невыдуманной реальности, ее глупо не использовать в литературных методах. Те же 30–40-е годы, когда литература «огосударствилась», писателей отправляли за впечатлениями.

То есть для романного топлива нужен материал. А автофикшн говорит: «вот он материал, материал – это всё вокруг».

Константин Мильчин: Я не верю в существование объективной реальности. Нет никакой объективной реальности, есть восприятие и то, как она запомнилась разным людям. Конечно же есть факты, с объективностью которых мы смиряемся. Как тот факт, что Вигдис Йорт в детстве подвергалась сексуальному насилию. Но вся книжка, о которой я говорю, строится на том, что она запомнила так, а сестра запомнила по-другому. И сестра считает, что у нее был прекрасный папочка. А Вигдис и ее брат, который тоже подвергался насилию, они про это помнят. А мама не помнит, и сестры, и родственники не помнят. Большая семья не помнит. Но по факту мы приняли то, как это запомнилось Вигдис и ее брату, потому что она талантливо это описала. Хотя потом какая-то из ее сестер выпустила книжку.

В любом случае, когда Лимонов писал свой потрясающий, великий автофикшн, он фиксировал не каждую минуту своей жизни, а ту, про которую хотел нам рассказать. Ровно так поступают все режиссеры-документалисты.

Поэтому в литературе-то точно не существует объективной реальности, и в этом плане автофикшн – это такая конструированная реальность постфактум с закреплением некоторой позиции создателя этого текста.

Конечно, мы видим приукрашенную, сконструированную им реальность. Возможно, именно так, как они ее запомнили. Но, поверьте, когда я, например, буду описывать эту сцену, то все всё равно воспримут ее по-разному. Половина будет считать, что я молодец, половина – что я идиот. Каждый по-своему прав.

Виктория Петерицкая: Как вы думаете, почему все-таки сейчас, последние несколько лет, автофишкн стал популярен, и выполняет ли он какие-то новые функции? Отвечает ли он на запросы читателей, или так высказываться – это потребность писателей?

Константин Мильчин: Очень краткий ответ: слово «нарратив» уже всем надоело, все носятся с новым словом.

Арина Бойко: Мне кажется, что да, надоели истории. Еще мне кажется, что в автофикшн есть не только эта авточасть, обязательно про себя или про кого-то, обязательно личная история. Хотя это тоже важно. Но мне кажется, что важно еще и то, что это гибридный жанр, где все немного сломанное, странное и диковатое. Я, как читатель, ценю эти тексты за это. И это может быть изящно сконструированный надлом в тексте. Например, как в theory fiction, который тоже заявлен у нас в названии, который пишет Мэгги Нельсон, которую издают «No Kidding press», которых мы уже не раз упоминали.

У нее настолько мастерски сплетаются теоретическая и академическая часть, и вместе с этим это совсем не академическое письмо – это роман, это художественная литература.

Тот факт, что ты можешь прочитать одну книжку и получить в ней два в одном, новую информацию и при этом сразу личное отношение, какую-то эмоциональную историю – это, мне кажется, очень привлекает читателей.

Меня это привлекает. На каком-то уровне это странно и необычно. И, открывая автофикшн, хоть мы и говорим, что это просто модно, все равно мы надеемся, что каждый автофикшн изобретает что-то новое каждый раз, когда мы с ним сталкиваемся.

Игорь Кириенков: Я, кстати, не понимаю, что такое «фикшн надоел, нарратив закончился». Откройте вкладку «трендинг» на Нетфликсе. Окей, когда там вышел «Король тигров», он был в пятерке, но сейчас там нет громких актуальных проектов. Там все занято фикциональными историями про сказочные миры, девочку-шахматистку и так далее.

Арина Бойко: А как же «Представьте, что это город» Френ Лейбовиц?

Игорь Кириенков: Ну да, я к тому, что есть, разумеется, определенные флуктуации, когда выходят громкие проекты. Вот Мартин Скорсезе снял довольно любопытный сериал со знаменитой писательницей-комедианткой. Но в целом, когда открываешь программную статью про автофикшн, она начинается очень грозно: «Постмодернистский роман умер». Открываешь статью Михаила Котомина в «Горьком»: «Роман старый умер». Это хороший ход, тейк, но с годами он как-то теряет свою остроту, потому что нельзя хранить что-то вечно. И если оно как-то прорастает и живет, значит мы неправильно диагностируем состояние этого тела. В этом смысле, мне кажется, главное на книжке Оливии Лэнг «Crudo» – это как раз слово «роман». Максимально вместимое, и,

как сказал 25 лет назад автор, тоже некогда из портфеля Ad Marginem, Мишель Уэльбек: «Роман может быть всем, чем угодно: научным трактатом, дневником».

И в этом смысле вся траектория современной прозы подтверждает эту нехитрую истину.

Константин Мильчин: А уже есть автофикшн про эльфов? Мне кажется, что это уже какой-то следующий этап. Даже можно так, что, условно, Джо Аберкромби пишет автофикшн про эльфов и драконов, прямо классический.

Михаил Котомин: На самом деле слово действительно не так уж и важно. Еще нужно понимать, что в России, странным образом, очень не любят новые слова. Я помню, когда мы в издательских кругах обсуждали слово «small press», часть людей думала, что это оскорбление, что это что-то маленькое. И поэтому ненависть к слову autofiction мне вполне понятна. Это такое слово, которое вызывает отторжение.

Игорь Кириенков: «Метамодерн» тоже, с которым пару лет назад все носились, боялись, отбивали.

Михаил Котомин: Меня лично, как издателя, очень интересует, какие формы принимает современность. Бог с ним, стоит ли на книге слово «роман» или нет. Есть какие-то современные фигуры чтения, потому что современное сознание находится, безусловно, под давлением интернета. Это не сравнить с сознанием человека, который открывал толстый роман, желательно при лучине. Это такое фрагментарное, дерганное сознание, которое за последний год очень обогатилось разного вида фобиями и тревогами. В другом инструментарии я просто не вижу этого нерва современности, который есть в том, что называется «автофикшн». При этом есть тысяча градаций и различий, потому что текст остается текстом. Почему именно Эми Липтрот, «Горький», почему все читают книгу о буднях белого, скучающего алкохипстера, а книгу, очень модную, про человека, который в лесу задумывается о расколотой identity, вспоминает свою биполярность, там все модные теги…

Константин Мильчин: Ты про «Тора» сейчас?

Михаил Котомин: Мой короткий месседж состоит в том, что это всего лишь одна из стратегий автофикшн, которая, безусловно, остро маркирована современными деталями. Но что делать, если по-другому это современное сознание никак не вставить в пространство «однажды, жила-была, и так далее». Такая Гузель Яхина с маленькой буквы. Это отличные, хорошие исторические романы, они ближе к фикшн сериалу. А если говорить о Нетфликсе, то для меня главное событие Нетфликса – то, что там появился рынок документального кино. Это произошло за три-четыре года. Теперь документальное кино имеет прокат и бюджет, впервые у документального кино есть абсолютно свой рынок, и это сделал Нетфликс.

Константин Мильчин: Странно, что ты всё это сейчас произнес и не связал это с Инстаграмом, Тик-Током и стендапом. Потому что все эти три жанра (первые два я люблю, третий ненавижу), это же то же самое. Некоторая выдумка, базирующаяся на документалистике. В общем-то такой автофикшн – это же и Инстаграм. Фиксация в картинках, в сторис, в тиктоковских каких-то вещах.

И автофикшн, в общем, довольно близок к стендапу, который строится во многом через рассказ о себе и о своих проблемах.

И как раз-таки к женскому стендапу ближе, чем, условно говоря, к мужскому.

Виктория Петерицкая: Может быть, есть вопросы из зала?

Вопрос из зала: Спасибо за эту беседу. Сейчас много говорилось про форму автофикшна и пост-романные формы. А мне интересно про содержание. Можно ли сказать, что вот эти построманные формы строятся вокруг определенных сюжетов и проблем, инициированных нашей современностью? Или темы, которые поднимаются, такие же вневременные и неважно, в какой форме мы пишем автофикшн, классический роман?

Михаил Котомин: Я думаю, что каждый может сказать свою версию. Но насколько я понимаю из тех текстов, которые попались в мой кругозор, главное – содержание. Автофикшн – это фигура автора, расколотое identity автора, который все время в поиске себя. Это очень современная история. То есть, когда мы читаем книгу, нарратор принимает разного рода фигуры, как актеры в голливудском фильме. То есть это приключения поиска identity в современном мире. А так, конечно, есть первая волна, вторая. Есть мощная линия, которой, как раз занимается «No Kidding», это женский автофикшн. Есть мощная природная линия, когда человек занимается поиском identity на природе. Но я, например, уверен, что материал может быть аранжирован любым способом. Объединения в эти волны носят скорее издательский характер.

Проще издать книгу, которую легче понять читателю. Они как-то сами так группируются, в том числе критика, маркетинг и так далее.

Арина Бойко: Хороший вопрос, я задумалась. Я согласна с тем, что можно уже выделить какие-то направления. Хотя про природное, например, я не думала, до сегодняшнего дня. И мне иногда кажется, что автофикшн и кросс-жанры тоже стремятся к очень конкретной, специфичной теме. По крайней мере некоторые авторы. Например, «Синеты» Мэгги Нельсон. Синий цвет, ну это не что-то универсальное. Есть стратегия найти то, о чем мало написано. Иногда мало написано об идентичности определенного человека, как у Крис Краус в «I Love Dick», о 49-летней женщине, у которой муж – интеллектуал, а она – неудачница-режиссерка, которая влюбилась. Такая очень кристаллизированная идентичность. И много таких примеров. Но бывают такие темы, в случае с theory fiction это тоже справедливо, найти какую-то тему, придумать, зацепиться за нее и разрабатывать. Или вписывать какую-то определенную теорию в художественный текст. Тоже по-разному бывает. Но все равно уклон идет в сторону какого-то частного опыта.

Константин Мильчин: покойный Александр Моисеевич Пятигорский говорил, что любой великий роман, или даже роман вообще – это всегда путешествие.

А автофикшн – это бесконечное путешествие вглубь себя, своих травм, своих воспоминаний, их пережевывания, перемалывания, рефлексирования и так далее.

Но в общем количество сюжетов ограниченное. Отдельно я хотел бы сказать, что я не стал бы хоронить роман, не стал бы хоронить истории. Претензия «надоело мне слушать ваши истории» была ровно в такой форме высказана в 1981 году Федерико Феллини одним из рассерженных поклонников. Один в один. Поэтому сейчас это модно. Потом будет что-то другое. Потом опять вернется автофикшн на каком-то этапе, только будет называться «летающий монстр» или как-то так.

Текст расшифровала София Савченко.