Язык города

Автор блога о визуальной литературе Аня Лаур составила подборку из пятнадцати иллюстрированных книг со всего мира. Книги о том, что город — это не просто точка на карте, это центр человеческой жизни и, как следствие, средоточие современной культуры.

Аня Лаур

Юкио Норитаке Forêt des frères

Actes Sud Junior, Франция, 2020

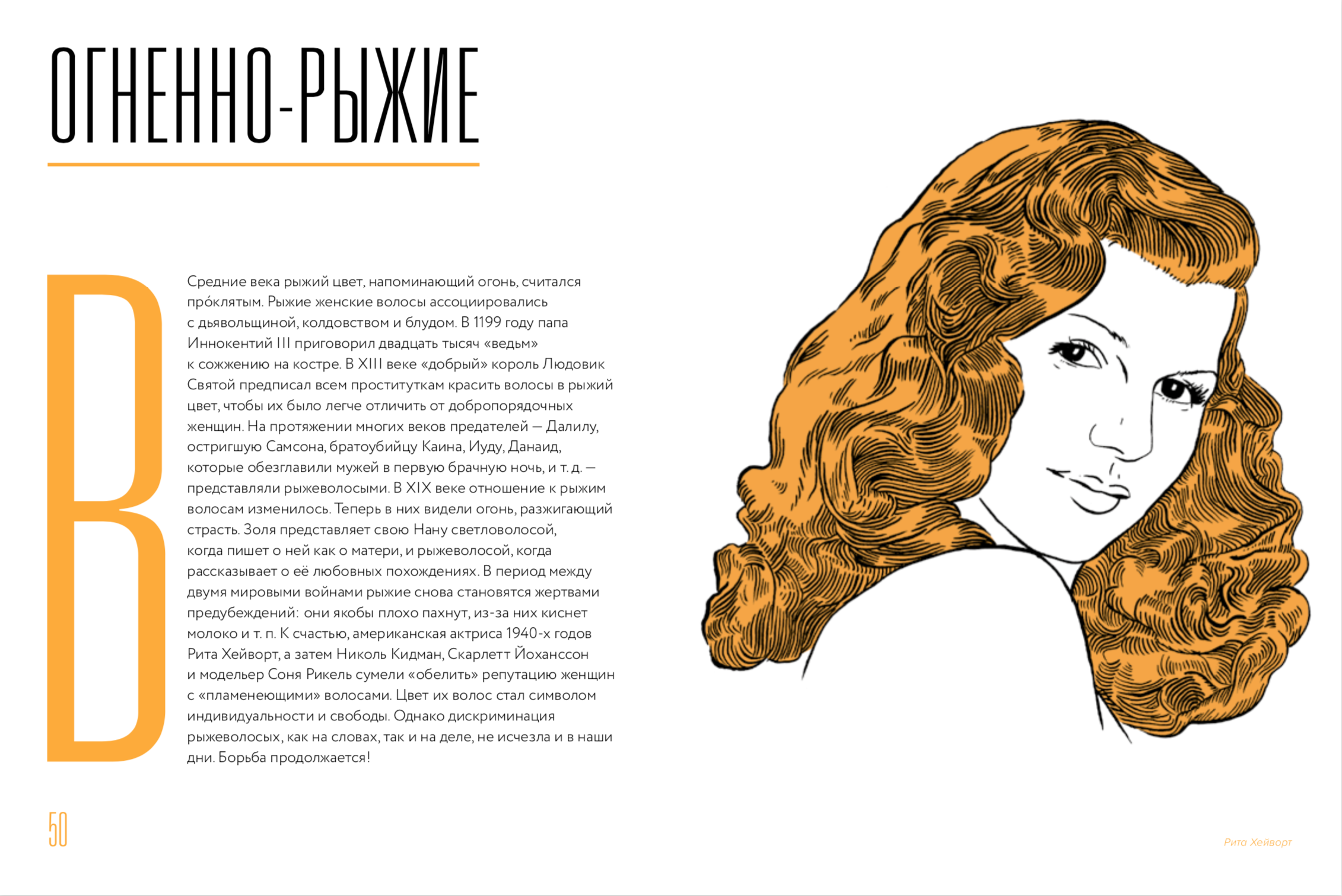

Одна из самых популярных тем в визуальных книгах про город — противопоставление города и природы. Марк Мартин в книге «Лес» предвещал городам гибель из-за необузданных технологических и территориальных амбиций. В Rien du Tout Жюльена Билодо человек сам решает бросить огромный город, который строил много лет, и идет жить в домик в лесу.

Жюльен Билодо, Rien du Tout

А Юкико Норитаке в своей книге не выносит очевидных суждений. Сюжет здесь такой: двое братьев унаследовали лес, каждый по половине, и распоряжаются новой территорией по своему усмотрению. Одному брату нравится природа в её нетронутом виде. Он возводит в лесу небольшой дом, огород и деревянный причал. Иногда к нему приезжают друзья и живут рядом, в палатках.

Другой брат задумал большой проект освоения территории. Он строит виллу, а затем вырубает деревья и постепенно превращает свою землю сначала в квартал, а потом в полноценный город с необходимой инфраструктурой. Этот выбор не преподносится как неправильный, но у него есть своя цена: природа, которую в книге олицетворяет рыжеволосая девушка, вышедшая из леса, отворачивается от брата-урбаниста.

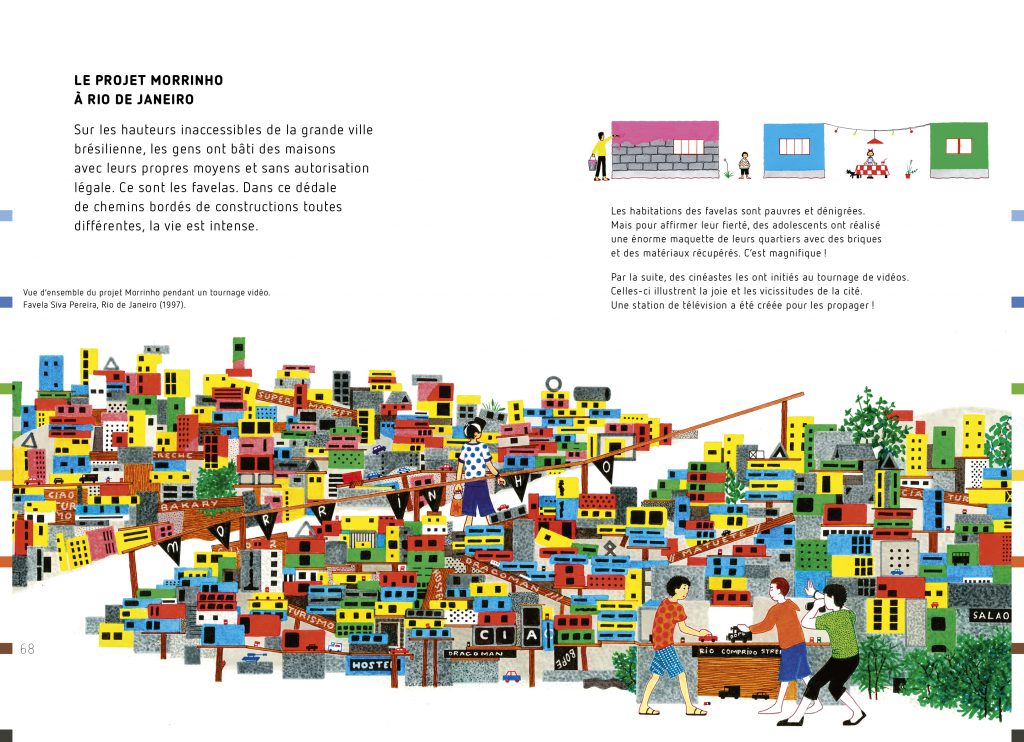

Дидье Корний La Ville, quoi de neuf?

Helium, Франция, 2018

В этой книге автор на примере десяти реально существующих современных городов показывает, что природу не обязательно приносить в жертву. Город может быть экологичным, инновационным, пригодным для жизни и развития и при этом оставлять достаточно места для зеленых деревьев. Как Куритиба на юге Бразилии — один из самых экологичных городов планеты, или Берлин, один из первых городов Европы по числу парковых зон. Говоря об инновационных и экологичных городах сегодняшнего дня, Дидье Корниль рисует образ города будущего, где побеждает здравый смысл и рациональная забота о планете. Во французском издательстве Helium вышла целая серия книг этого автора про город и архитектуру, в том числе про небоскребы, дома великих архитекторов XX и XXI веков, мосты и городские сады.

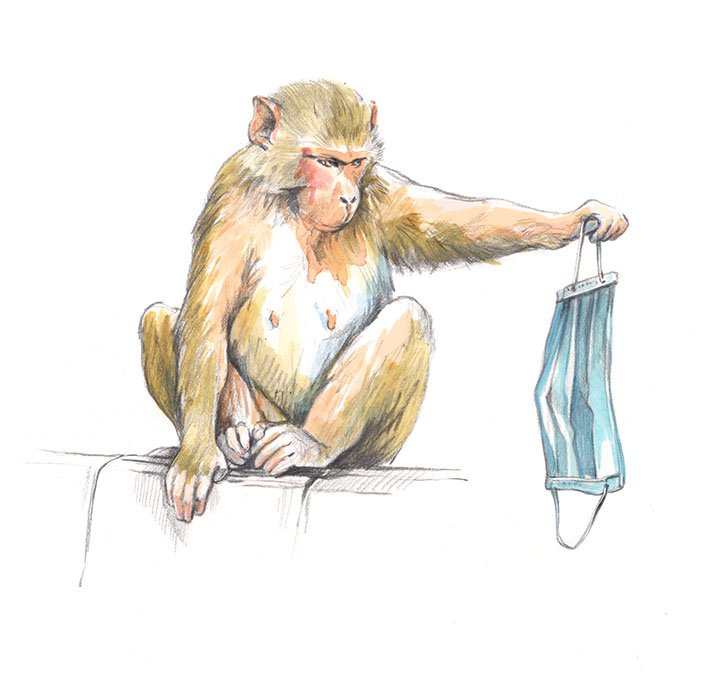

Ленора Торадо, Аника Симс Sea Lion in the Parking Lot,

Mineedition, США, 2021

Книга-размышление о том, как выглядели бы города без людей. Постапокалиптические иллюстрации напоминают сцены из The Last of Us и фоторепортажи из заросшей растительностью Припяти. Олени ездят на эскалаторе, кенгуру скачут по пустым автомобильным дорогам, не обращая внимания на светофоры, койот неспешно идёт по мосту «Золотые Ворота».

Авторы этой книги вдохновлялись историей о появлении в городе диких животных во время пандемии COVID-19 и объявленного из-за неё локдауна. Рисуя мрачноватую картину пропавшего человечества, которое то ли совсем исчезло, то ли попряталось по домам, эта книга в то же время внушает ободряющую мысль о том, что природа способна приспособиться к любым условиям, если только для нее найдётся место.

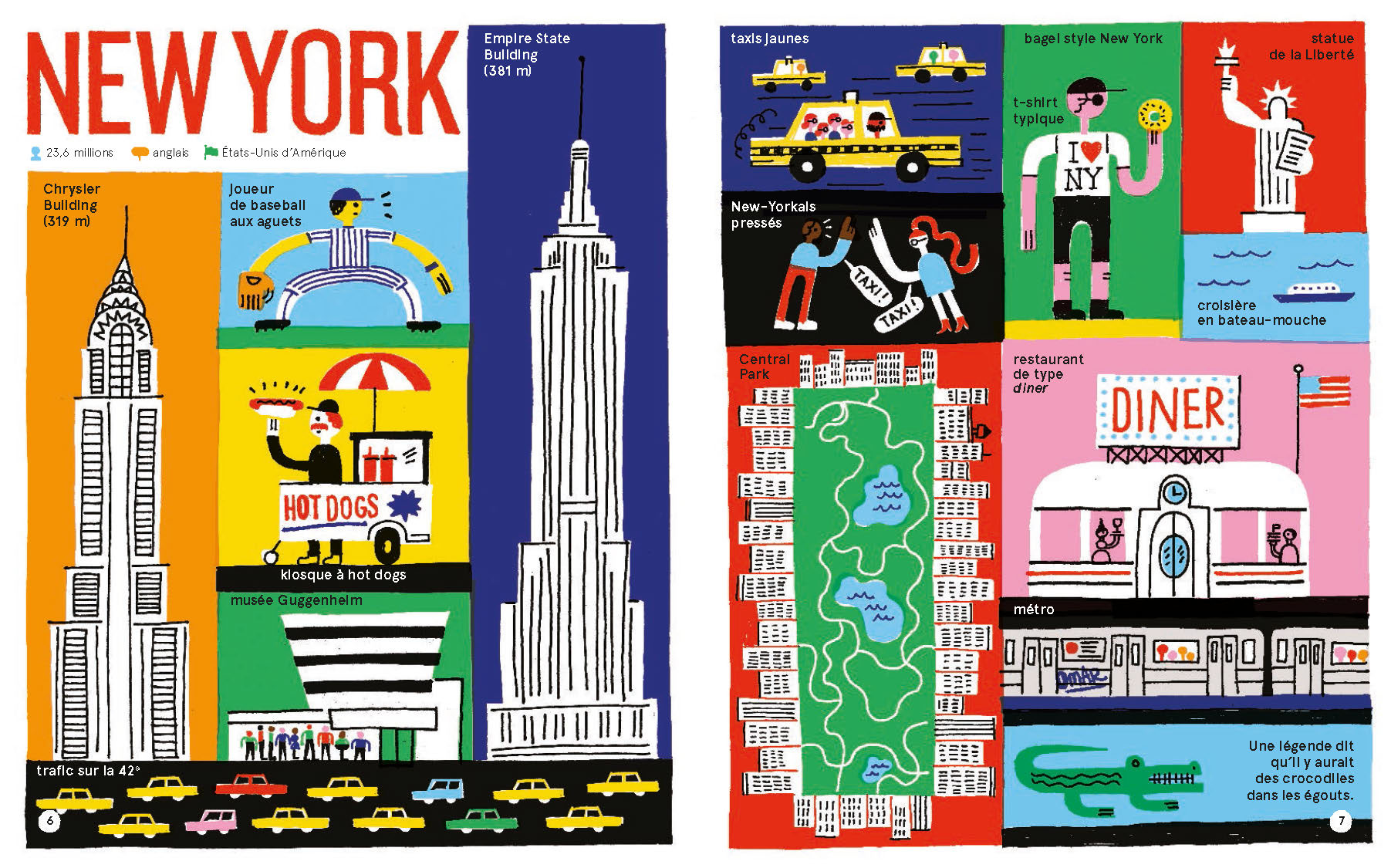

Бенуа Тардиф Metropolis

Comme des géants, Канада, 2015

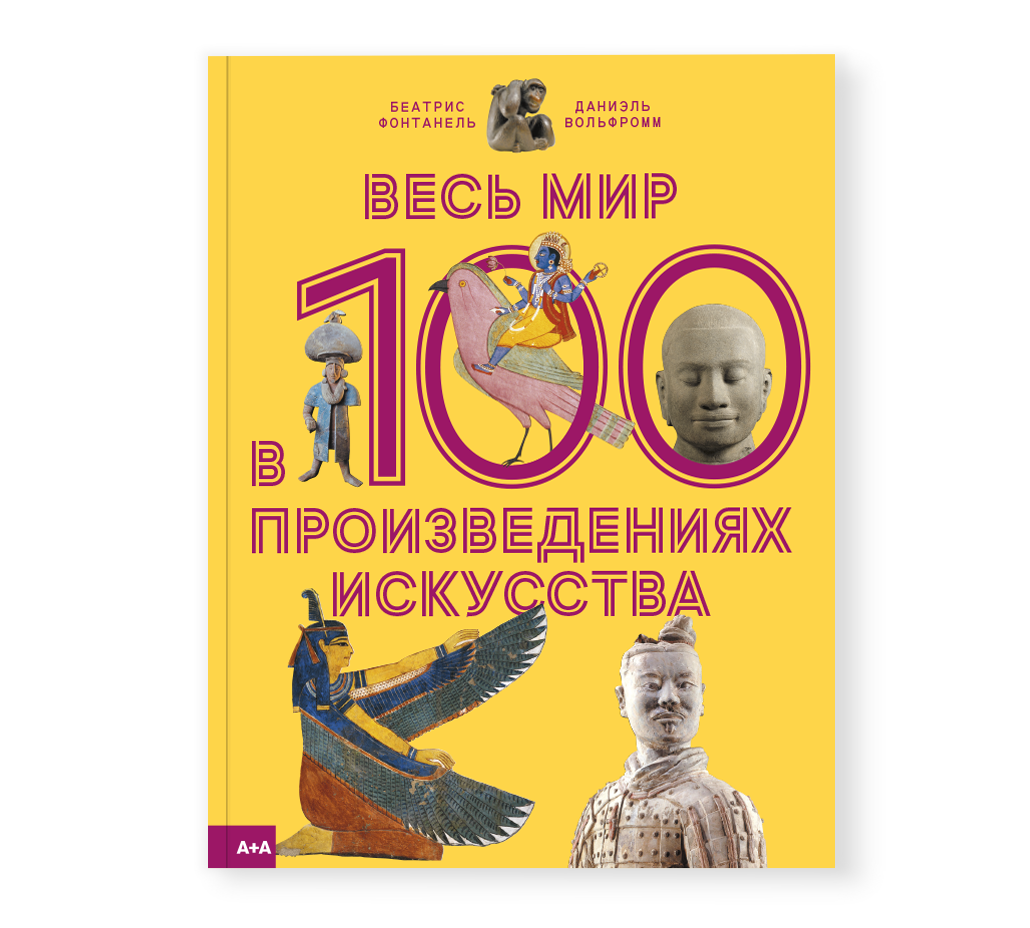

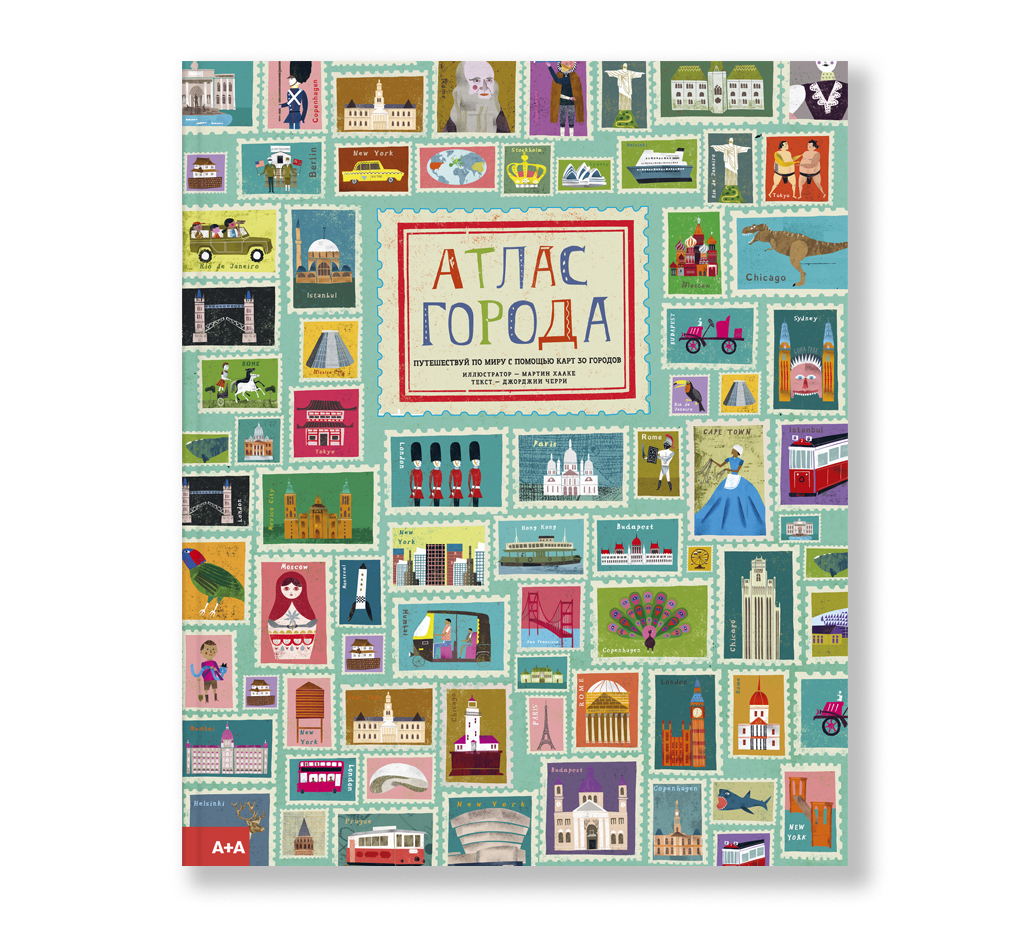

Канадского иллюстратора Бенуа Тардифа вы, возможно, знаете по книге «Спорторама». Metropolis — его вторая книга из той же серии. Она — про 32 мегаполиса в разных концах мира, от Сан-Франциско до Сиднея. В «Спортораме» каждый разворот посвящен какому-нибудь виду спорта, а здесь — одному из городов. Автор кратко рассказывает об архитектуре, культуре, кухне, любимых развлечениях горожан и о примечательных местах, которые определяют лицо города, делают его непохожим ни на какой другой. Есть в книге и справочная информация: в какой стране находится каждый город, сколько людей в нём живёт, на каком языке они разговаривают. В А+А есть очень похожая по содержанию книга — «Атлас города» Джорджии Черри и Мартина Хааке.

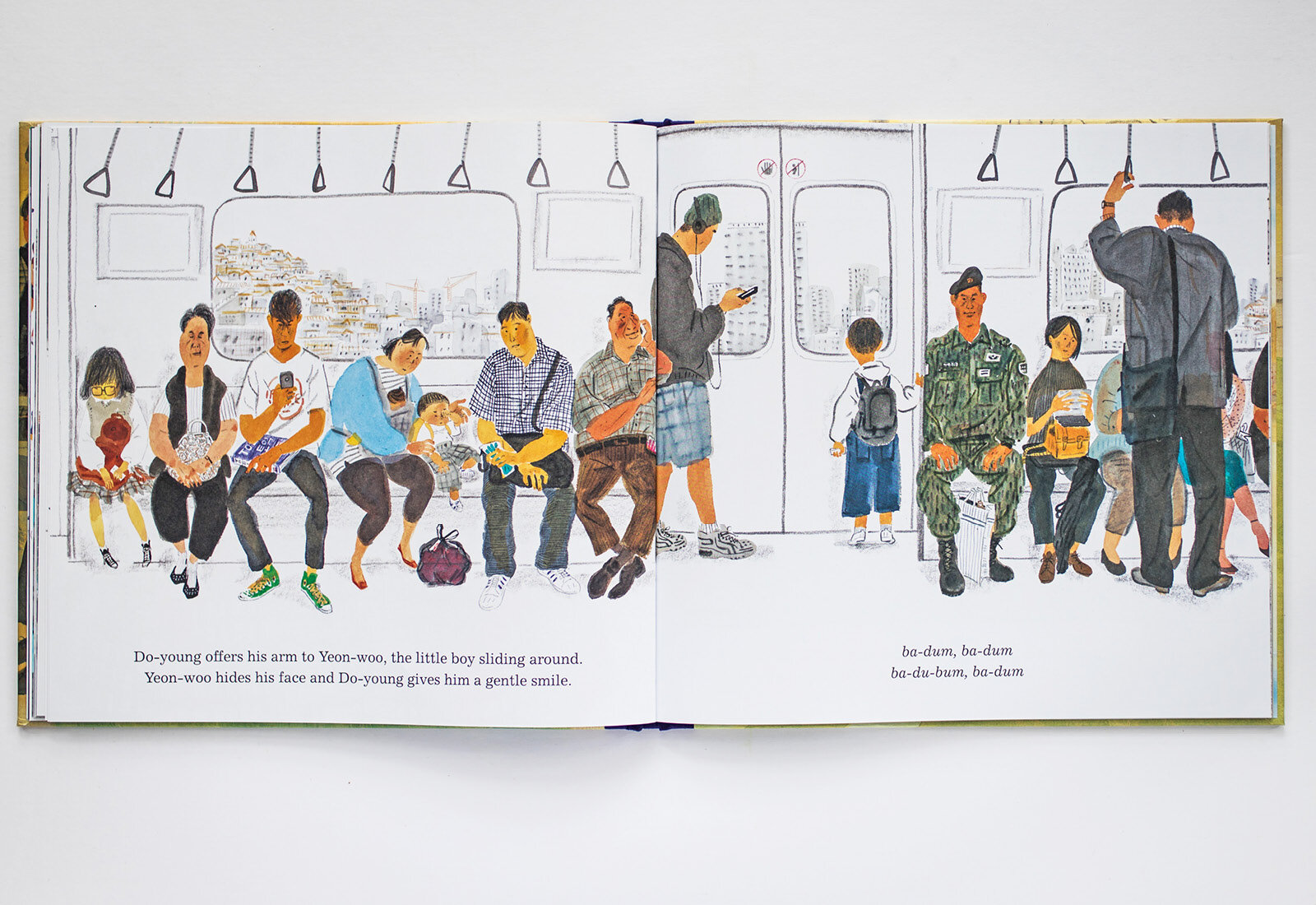

Kim Hyo-eun I am the Subway

Scribble, Австралия, 2021

Это книга про метро в Сеуле. В отличие от других книг о подземке больших городов, рассказ здесь ведётся от лица поезда и речь в нём идёт не об истории метро, а о жителях города. Каждый день от рассвета до заката поезд возит пассажиров и вникает в их заботы, радости, страхи и воспоминания. У каждого незнакомца, сидящего напротив нас в вагоне метро, своя уникальная история. Эта книга — гимн человечности в большом городе и напоминание о том, что толпа всегда состоит из отдельных лиц.

Рассел Уикс A Book About Signs

Cicada Books, Великобритания, 2015

Знаки окружают нас в городе повсюду. С их помощью мы понимаем, где можно перейти дорогу и где выгулять собаку. Мемориальные доски на домах напоминают об их прошлых жителях. Остановки автобуса и входы в метро тоже отмечены знаками. А еще знаки сообщают нам, открыт ли магазин и как в него войти — толкнув дверь или потянув ее на себя. Из всех этих знаков складывается язык города. Прибегая то к уговорам, то к предупреждением, а то и к угрозам, город общается с нами, а мы внемлем ему.

Zupagrafika, Польша, 2019

Zupagrafika — это польская дизайн-студия, основанная Давидом Наварро и Мартиной Собеккой, а также издательство, выпускающее книги о брутализме и строительстве массового жилья в послевоенной Восточной Европе, СССР и странах, на которые он распался.

Книга делится на две части. Первая часть — информационная, она рассказывает об истории панельных домов, которые возникли, когда понадобилось обеспечить жильем быстро растущее население после Второй мировой войны. Вторая часть — это конструктор из 164 картонных панелей, которые складываются в дом высотой 27 сантиметров с хаотично разбросанными по его фасадам спутниковыми тарелками, вентиляционными коробами кондиционеров и граффити.

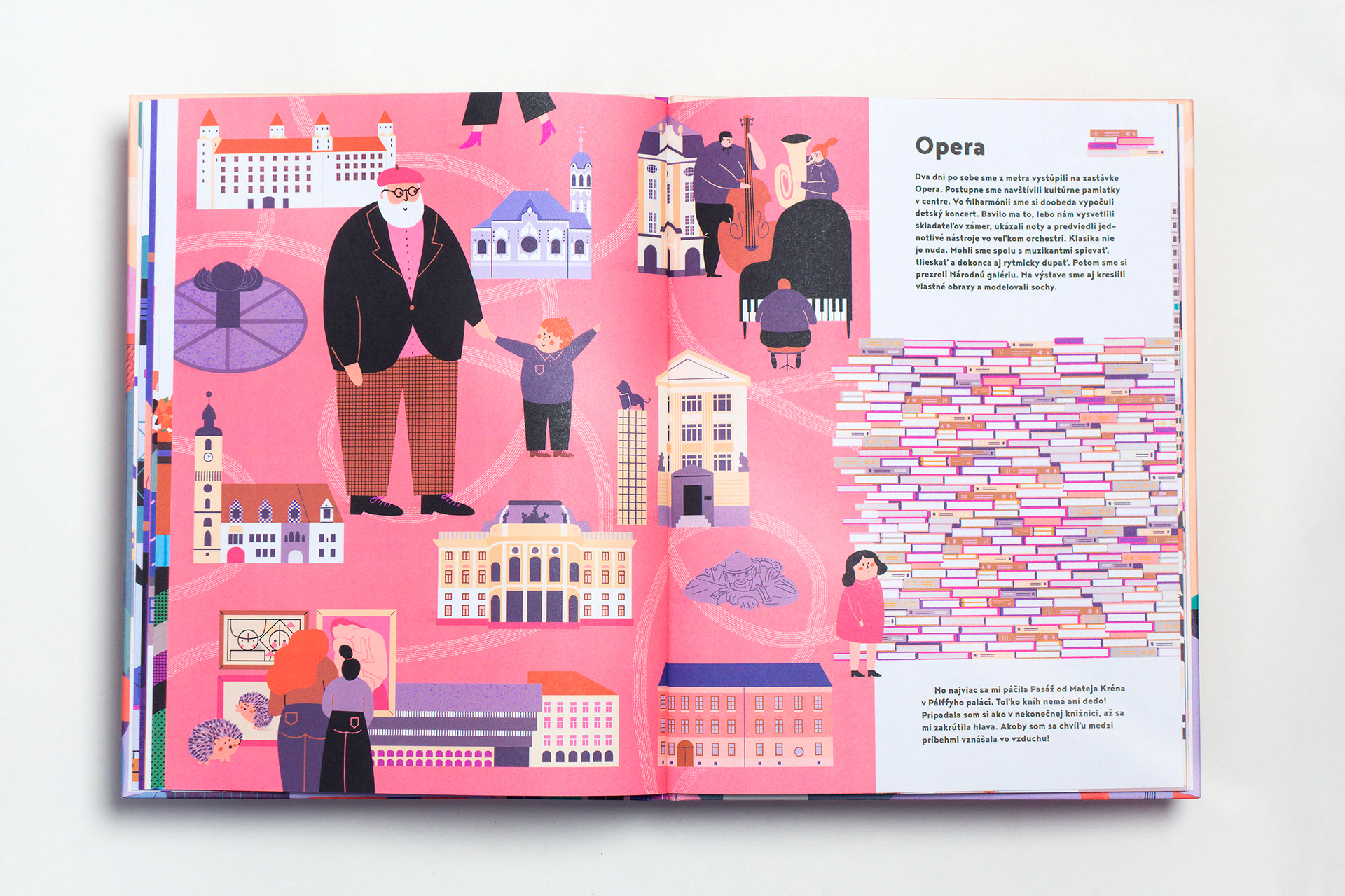

Михал Гворецкий, Симона Чехова Bratislava

Monokel, Словакия, 2019

К девочке, живущей в Братиславе, приезжает погостить на две недели двоюродный брат, и они вместе с дедушкой героини садятся в воображаемый поезд метро, чтобы покататься по воображаемым станциям (в Братиславе нет метрополитена) и исследовать город. За две недели им удаётся посмотреть на собор Святого Мартина и синагогу, сходить в оперу и Бибиану, поплавать на старинном катере «Пропеллер», посмотреть на панельные дома с фресками и граффити на торцах, прогуляться по мосту в Австрию и обратно.

Дедушка рассказывает внукам о разных районах и достопримечательностях Братиславы, и параллельно беседа касается простых житейских тем, добра и справедливости. Речь заходит о последствиях Второй мировой войны, о протестах горожан, об убийстве Яна Куцяка и его невесты, о том, как важно знать прошлое своего города, даже самое страшное, чтобы сберечь его настоящее.

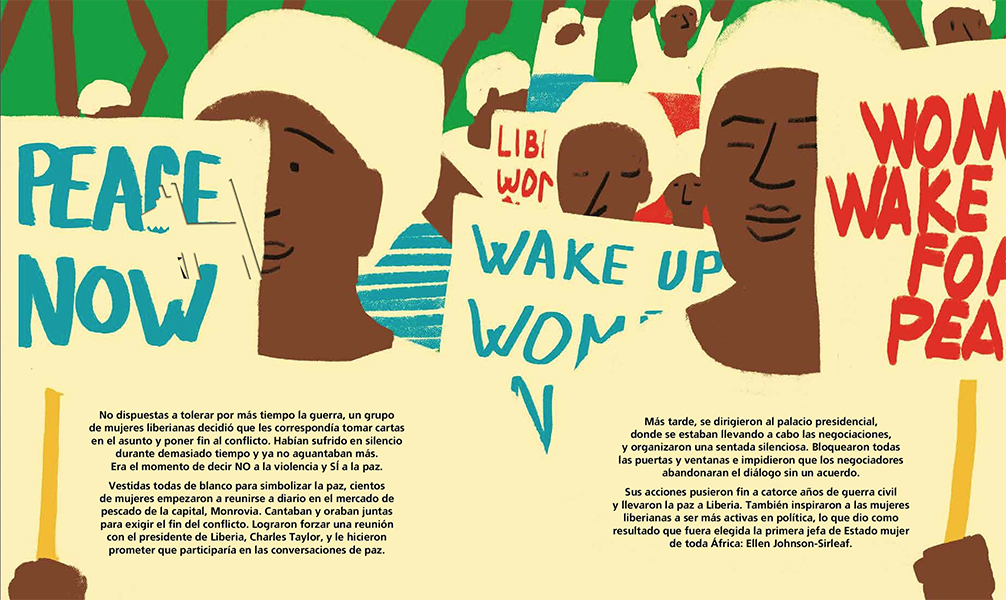

Zahori Books, Испания, 2022

Активизм и протестные движения — история по преимуществу городская. Эта книга рассказывает о знаменитых мировых протестах последних ста лет, от Марша Грязи лондонских суфражисток в 1907 году до движения Black Lives Matter, возникшего довольно давно и шумно вернувшегося в США в 2020 году. Когда общество защищает свои права и отстаивает то, во что верит, происходят порой удивительные вещи. И даже если активизм не приводит к желаемому результату, он дарит чувство единения с близкими нам людьми, чувство принадлежности к сообществу, которого нам, жителям больших городов, иногда так не хватает.

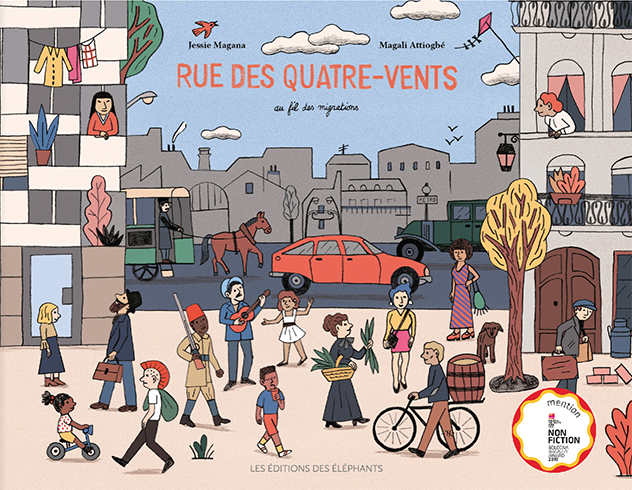

Джесси Магана, Магали Аттиогбе Rue des Quatre-Vents

Les éditions des éléphants, Франция, 2018

Ещё одна столетняя хроника, охватывающая период с 1890 по 2018 год, повествует историю части rue des Quatre-Vents (улицы Четырех ветров) в Париже. На каждом развороте книги авторы знакомят нас с представителями разных стран, которые в разное время и каждый по-своему меняли жизнь квартала к лучшему. Рассказ об одной небольшой улице, менявшейся год от года, внушает идею важности культурного вклада мигрантов в жизнь городского сообщества и ценности мультикультурализма.

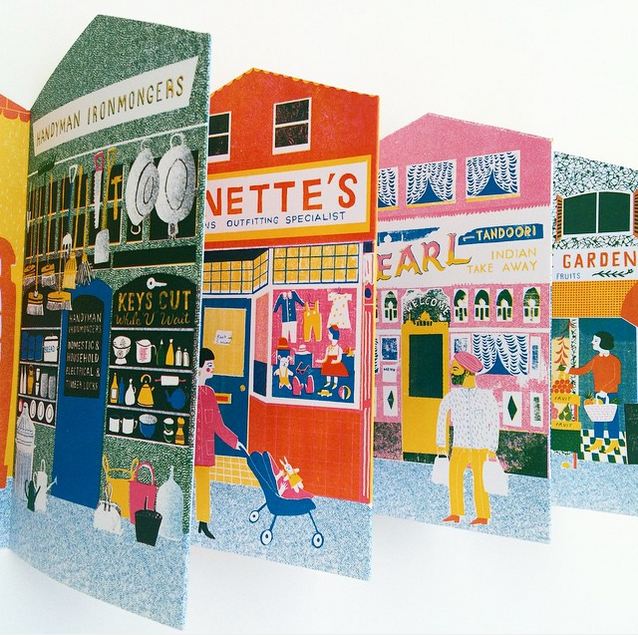

Луиза Локхарт Up My Street

Design for today, Англия, 2015

В этой книжке-гармошке прячутся десять магазинчиков, фургон с мороженым и телефонная будка. Она раскладывается на 139 сантиметров в длину и рассказывает о реально существующих независимых магазинах Лондона, которые борются за существование под натиском торговых интернет-платформ. На лицевой стороне книги изображены витрины магазинов, а на оборотной — магазин внутри и его хозяин.

Луиза Локхарт, которая всё это придумала, вдохновлялась книгой High Street с иллюстрациями Эрика Равилиуса, вышедшей в 1930-х годах. Ее Up My Street напечатана литографическим способом на плотном картоне: это красивый объект, созданный не только для эстетического наслаждения, но и для поддержки малого бизнеса. Русскоязычным читателям Луиза Локхарт знакома по книге «Большая инвентаризация искусства».

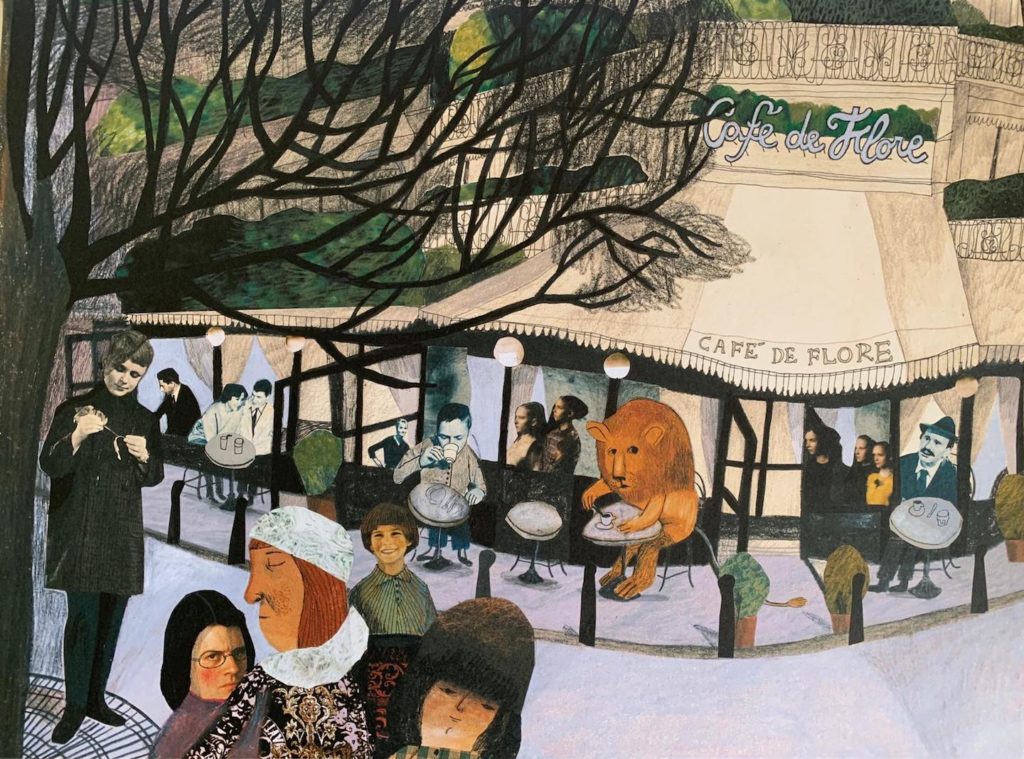

Беатриче Алеманья A Lion in Paris

Tate Publishing, Англия, 2014

Лев, уставший от тихой жизни в саванне, отправляется в Париж, чтобы посмотреть на большой город, и с удивлением обнаруживает, что, несмотря на его грозный вид, до него тут никому нет дела. Даже свирепый львиный рык проходит мимо ушей горожан. Среди безразличных к нему людей лев чувствует себя одиноким. Но по мере его знакомства с городом тоскливое ощущение одиночества рассеивается. Лев наблюдает за солнечными лучами, отражающимися в стеклянном здании торгового центра, увлечённо смотрит на гладь реки, заходит в музей. Он долго бродит по Парижу и в конце концов находит место, где ему хорошо, — постамент на площади Данфер-Рошро.

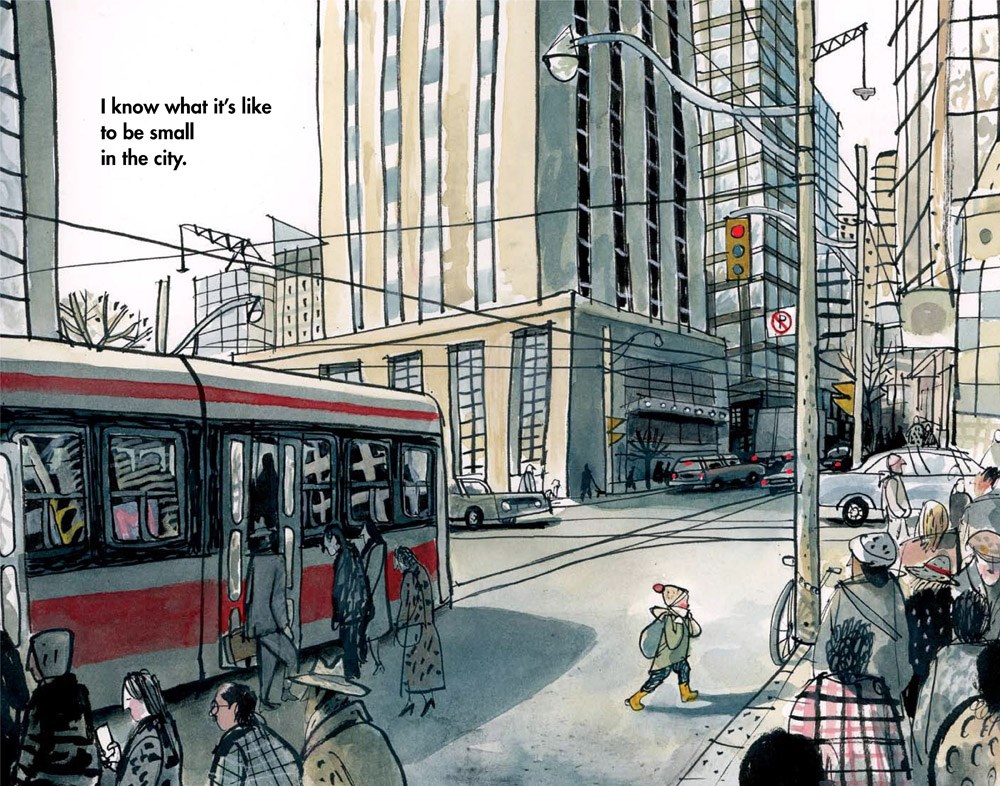

Сидни Смит Small in the City

Holiday House, США, 2019

Эта книга позволяет посмотреть на большой город глазами маленького человека. Ребёнок в мегаполисе чувствует себя уязвимым, и это вполне объяснимо: взрослые тебя не замечают, звуки вокруг слишком громкие и далеко не всегда понятно, что надо делать и куда идти. В большом городе легко растеряться: его шум, его сутолока, обилие незнакомцев, темнота ночных улиц — всё это способно встревожить даже взрослых, а дети куда чувствительнее. Ребёнок остро воспринимает мир, и поэтому мегаполис нередко кажется ему слишком большим, оглушительно шумным, чужим. Только тишина, безопасный дом и терпеливое освоение окружающего пространства обещают спасение.

Джоан Лю My City

Prestel, Англия, 2019

Да, иногда город пугает, но как же интересно в нем жить! Острота восприятия, из-за которой детям так часто становится страшно, позволяет им замечать то, мимо чего безучастно проходят взрослые.

Макса попросили отправить письмо маме. Он идёт по своему району в поисках почтового ящика, а по пути его завораживают то листья, танцующие на ветру, то небоскрёбы, возвышающиеся вдали, то простые рабочие, отправляющие мешки с мусором в мусоровоз. В ожидании зелёного сигнала светофора Макс изучает свое отражение в луже. Ему любопытно наблюдать за машинами, за людьми, стоящими в очереди ко входу в музей, за бегунами. Город увлекает детей тем же, чем порой страшит. Одно и то же явление действует на ребёнка совершенно по-разному в зависимости от того, насколько дружелюбна и безопасна городская среда.

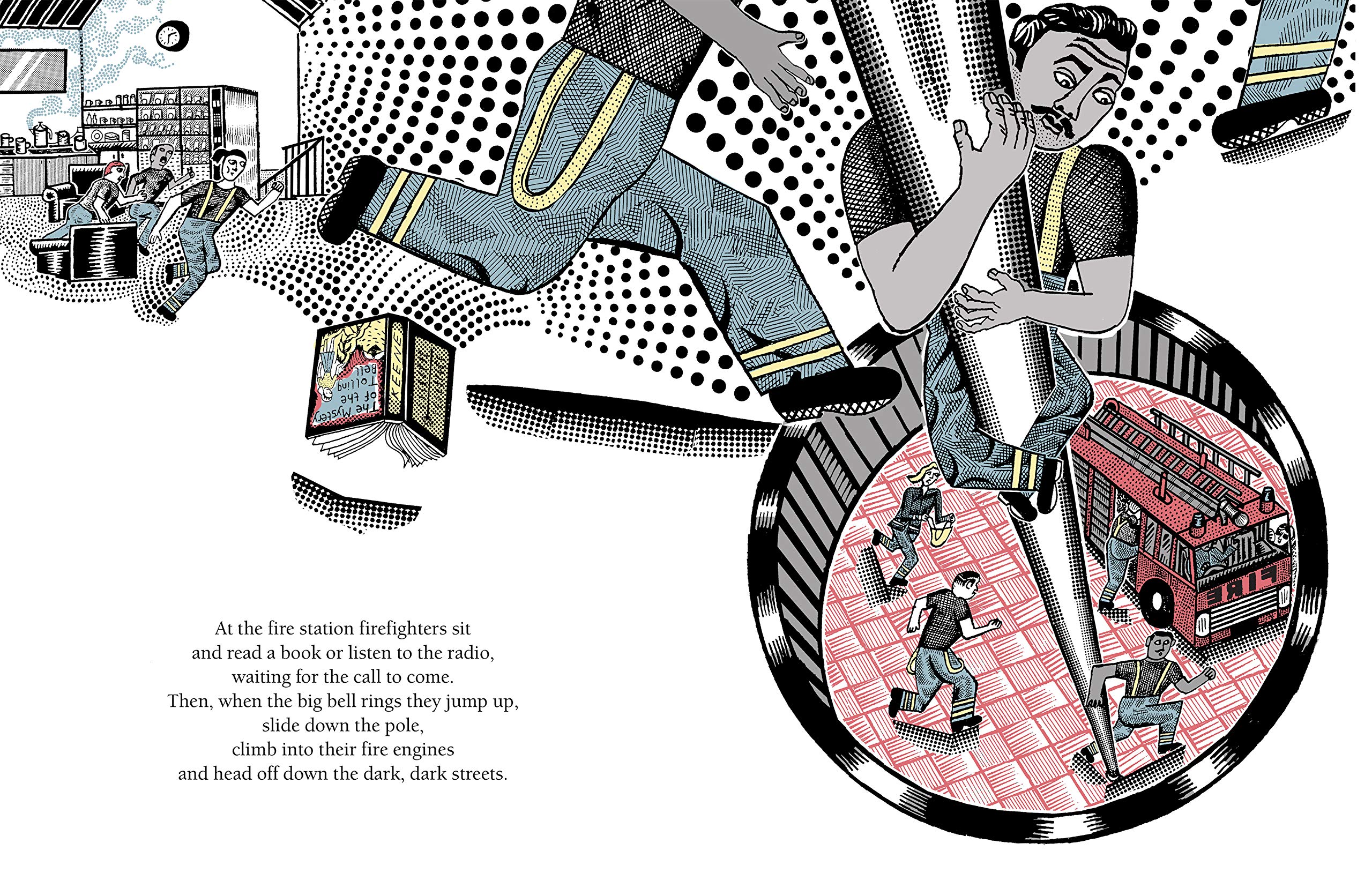

Мик Джексон Джон Бродли While You’re Sleeping

Pavillion Books, Англия, 2020

Завершает нашу подборку книга о ночном городе. С наступлением ночи жизнь города не останавливается, но ощутимо меняется. Пока на улицах темно и большинство людей спят, город готовится к следующему дню и обеспечивает срочную помощь нуждающимся. Пекари месят тесто для утренней выпечки, врачи и медсёстры лечат больных, акушеры принимают роды, водители грузовиков развозят по магазинам продукты, цветы и игрушки. Не спят пожарные и полицейские. Работники почты сортируют посылки и письма. Просыпаются ночные животные: лисы ищут в мусорных баках еду, в лесопарках ухают совы. Маленькие горожане мирно сопят в своих кроватках, а их сверстники на другом конце планеты наслаждаются днём — играют, учатся, читают книги.