Рецензия на Манхэттенский проект Дэвида Кишика

«Манхэттенский проект. Теория города» — философское эссе Дэвида Кишика о Нью-Йорке, написанное по следам воображаемого пребывания там Вальтера Беньямина, в глазах которого — и не его одного — Нью-Йорку едва ли найдется конкурент в борьбе за титул столицы ХХ века. В книге встречаются городская повседневность и философская фантазия, урбанистические рай и ад, высокие политические амбиции и экономические стратегии.

Знакомство с этим текстом предлагаем начать с рецензии историка литературы, критика и переводчика Константина Митрошенкова.

Материал был впервые опубликован в журнале «Неприкосновенный запас» No. 150 НЗ (4/2023) (выпускается издательством «Новое литературное обозрение»).

В 1927 году Вальтер Беньямин совместно со своим другом Францем Хесселем задумал написать статью о парижских пассажах. Замысел так и не был реализован, но в процессе работы Беньямин загорелся идеей исследования повседневной жизни и культуры Парижа середины XIX века — города, который виделся ему колыбелью современного капитализма. Вплоть до своей трагической гибели в сентябре 1940 года он собирал материалы и работал над планом будущего исследования. Как отмечают Ховард Айленд и Майкл Дженнингс, проект быстро перерос первоначальные замыслы и стал «играть роль magnum opus и реального интеллектуального источника последних лет его жизни — непрерывно разраставшегося философско-исторического исследования, с которым связаны большинство крупных и небольших работ Беньямина 1927–1940 гг. Текст, ставший в итоге известным под названием „Passagen-Werk“ в оригинале — или „Arcades Project“ в английском переводе, — представляет собой многочисленные выписки из источников на французском и немецком языке, дополненные краткими комментариями Беньямина, а также несколько написанных в разные годы синопсисов. Иными словами, перед нами даже не черновик исследования, а лишь подготовительные материалы, пускай тщательно структурированные автором и разбитые по тематическим папкам. Сьюзен Бак-Морс замечает, что как таковой работы о пассажах просто не существует: „Мы в буквальном смысле слова имеем дело с пустотой“. Впрочем, это не помешало „Пассажам“ привлечь к себе широкое внимание как специалистов, так и широкой публики после выхода сначала немецкого (1982), а потом и английского (1999) издания. Сейчас этот колоссальный труд считается одним из важнейших произведений Беньямина — даже несмотря на то, что среди обладателей тысячестраничного тома вряд ли найдется много тех, кто прочитал его от корки до корки.

«Манхэттенский проект» Джона Кишика основан на допущении, что в сентябре 1940 года Вальтер Беньямин не покончил с собой в Портбоу, а инсценировал собственную смерть. Затем он якобы успешно пересек франко-испанскую границу и добрался до Лиссабона, где сел на корабль, следующий в Нью-Йорк. (Допущение не столь уж невероятное с учетом того, что в последние годы жизни Беньямин серьезно размышлял о переезде в США, где к тому времени оказались многие его коллеги по Институту социальных исследований, и в итоге стараниями Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера даже получил американскую визу). Следующие сорок с лишним лет «Беньямин»20 прожил в Нью-Йорке под именем Чарльза Россмана и работал над исследованием о Манхэттене, которое одновременно должно было стать продолжением и развитием его парижских «Пассажей». В этой альтернативной вселенной Беньямин-Россман скончался в ноябре 1987 года в возрасте 95 лет. После его смерти рукопись того, что должно было стать «Манхэттенским проектом», оказалась в Публичной библиотеке Нью-Йорка, где ее и «обнаружил» Кишик. Осознав, что перед ним неизвестная работа знаменитого немецкого философа, он решил разобраться «в сотнях отдельных неподшитых страниц, заполненных миниатюрными рукописными буквами на несколько неправильном английском». По словам автора, получившаяся в итоге книга представляет собой «работу по чисто текстовой интерпретации; другими словами, это не репродукция „Манхэттенского проекта“, а его анализ». В определенном смысле Кишик делает по отношению к вымышленному тексту «Беньямина» то же самое, что Сьюзен Бак-Морс сделала по отношению к «Пассажам» в своем новаторском исследовании 1989 года «Диалектика видения: Вальтер Беньямин и проект „Пассажей“», а именно предпринимает попытку концептуализировать основные положения так никогда и не написанной работы и продемонстрировать читателям философские основания проекта. В «Манхэттенском проекте» он в основном просто пересказывает и комментирует рукопись «Беньямина», но иногда словно забывает о существовании первоисточника и начинает излагать собственный анализ недавнего прошлого и настоящего Нью-Йорка. Это обстоятельство, пишет Кишик, «определенно поднимает… вопрос: чей голос мы слышим в этом тексте? Слышим ли мы его [Беньямина] голос, или это мой голос, или один из многочисленных источников, цитируемых кем-то из нас?»

В допущении Кишика о чудесном спасении Беньямина из Портбоу есть один интересный момент: перебравшись на другую сторону Атлантики, философ решил жить под чужим именем и не выходить на связь с безутешными друзьями (Адорно, Хоркхаймером, Брехтом, Кракауэром и другими), к тому моменту тоже находившимися в США. Предположу, что такое авторское решение продиктовано как минимум двумя соображениями. Во-первых, Кишик стремился минимизировать «эффект бабочки», знакомый всем любителям научно-фантастических книг и фильмов про путешествие во времени: одно небольшое вмешательство в прошлое может изменить весь ход истории. Если мы предположим, что Беньямин счастливо прожил в Нью-Йорке до 1987 года, продолжая свои исследования, то оказываемся на развилке: нам либо нужно вообразить себе совершенно иную интеллектуальную историю второй половины XX века (в которой Беньямин пишет свой аналог «Диалектики просвещения» и развивает критическую теорию вместе с коллегами по Франкфуртской школе или, наоборот, порывает с ними), либо допустить, что философ по какой-то причине не оказал на нее никакого влияния. Очевидно, что второй вариант требует гораздо меньших усилий со стороны автора и экономит время читателей, — неудивительно, что Кишик выбирает именно его, придумывая столь причудливую мотивировку. Во-вторых, делая Беньямина анонимным затворником, проводящим все свободное время в читальном зале нью-йоркской Публичной библиотеки, Кишик изолирует его от внешней среды и ограждает от ее воздействия, позволяя ему остаться тем старым добрым Беньямином, к которому мы привыкли. Впрочем, стоит отдать Кишику должное: как мы увидим далее, он все же предпринимает несколько попыток представить, какие метаморфозы претерпел бы философ и его теоретические построения при соприкосновении с атмосферой послевоенного Нью-Йорка.

В «Манхэттенском проекте» почти отсутствуют цитаты из рукописи «Беньямина». По словам Кишика, причиной тому стал продолжающийся спор об авторских правах между берлинским архивом философа и нью-йоркской Публичной библиотекой. Ход вполне объяснимый: попытка имитировать стиль Беньямина заведомо обречена на провал. Но кое-где Кишик идет на хитрость и приводит цитаты из работы о пассажах, заменяя в них «Париж» на «Нью-Йорк». С концептуальной точки зрения такое решение кажется странным. Кишик словно отказывает вымышленному «Беньямину» в возможности интеллектуального развития, заставляя его повторять собственные мысли тридцатилетней давности. Кроме того, подобные прыжки во времени нивелируют разницу контекстов, что явно не вяжется с идеей работы о пассажах, задуманной Беньямином не как исследование мегаполисов вообще, но как попытки разобраться в истоках той исторической ситуации, в которой оказались западные капиталистические общества в первой половине XX века.

Кишик изображает предположительный диалог «Беньямина» с важнейшими философами (Ханна Арендт), теоретиками культуры (Маршалл Берман), урбанистами (Джейн Джейкобс), художниками (Энди Уорхол), режиссерами (Вуди Аллен) и фотографами (Диана Арбус) второй половины XX века, каждый из которых так или иначе размышлял о городе и городском пространстве. «Манхэттенский проект» состоит из шести частей, организованных вокруг трех концептуальных пар: реальность–фантазия, политика–экономика, рай–ад.

«Они функционируют как оси пространства трех измерений, в котором можно найти место каждому элементу, являющемуся частью любого большого города. Тем не менее нет необходимости рассматривать эти концептуальные оси как непреложные истины — только как прагматические. Они существуют и работают только потому и до тех пор, пока позволяют нам придать какой-то смысл хаотичному и фрагментарному урбанистическому хеппенингу».

Бинарные оппозиции, структурирующие «Манхэттенский проект», на этом не заканчиваются. Например, в третьей части книги Кишик рассказывает о противопоставлении двух видов логики, государственной и городской, занимающем важное место в теоретических построениях «Беньямина». Согласно Гегелю, государство является институционализированным воплощением универсального разума и единственной силой, «способной контролировать эгоистическую жизнь (городского) гражданского общества, где частные лица движутся только экономическими, а не политическими силами». «Беньямин» ставит под сомнение гегелевскую веру в суверенное государство. По его мнению, «лучший способ воспитать чувство человеческой общности в большой группе очень разных людей — заставить их пожить какое-то время в городе». Философ находит в мегаполисе зачатки новой, более прогрессивной, модели человеческого общежития, но он далек от идеализации городской жизни. Принимая в расчет то обстоятельство, что города играют роль центров эксплуатации трудящихся, он считает возможным разорвать связь между городами и капитализмом — более того, указывает, что решающий бой угнетенных и угнетателей должен произойти именно на улицах мегаполисов:

«Поскольку Беньямин знает, что „города — это поля сражений“, любое другое место может быть лишь местом для временного отступления. Какая бы революционная идея или практика ни возникла, она должна будет бороться за свое место в границах агонии городского пространства».

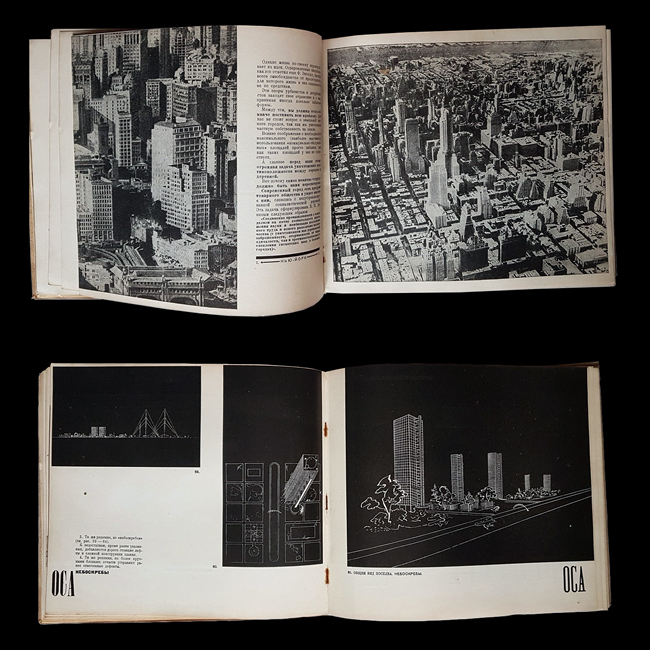

Вера «Беньямина» в потенциал мегаполиса связана с концепцией абсолютной жизни, центральной для всего «Манхэттенского проекта». Она встречается в исследовании о пассажах, где реальный Беньямин, цитируя Гуго фон Гофмансталя, утверждает, что для фланера город — это «пейзаж, построенный из абсолютной жизни». Эта туманная, как часто бывает у Беньямина, концепция не получает дальнейшего развития в исследовании. Тем лучше для Кишика, у которого появляется возможность наполнить ее необходимым ему содержанием. Абсолютная жизнь противопоставляется в «Манхэттенском проекте» голой жизни — термину, впервые встречающемуся в одном из ранних беньяминовских эссе и впоследствии получившему новое осмысление в работах Джорджо Агамбена. Голая жизнь — это существование, низведенное до простейших биологических импульсов и потребностей. Если первая концепция используется «Беньямином» применительно к Нью-Йорку, то вторую он привлекает для описания «мест, почти не поддающихся описанию», а именно нацистских лагерей смерти: «Освенцим, — пишет он на одной из самых важных страниц во всей рукописи, — это земля оголенных жизней. Нью-Йорк, — продолжает он без паузы, — это пейзаж, построенный из абсолютной жизни». Стоит ли говорить, что такое сопоставление крайне проблематично с этической точки зрения: реальный, а не вымышленный Беньямин пал жертвой нацистских преследований, его брат Георг погиб в концлагере Маутхаузен. Однако, принимая это обстоятельство во внимание, все же проследим, каким образом «Беньямин» развивает свой аргумент. Хотя города и возникли для удовлетворения базовых человеческих потребностей, они существуют «преимущественно для того, чтобы жить счастливо». Благодаря самой своей организации, многообразию социальных групп и институтов, города способствуют производству «различных форм жизни»; в концлагерях же, напротив, все многообразие и сложность человеческого существования уничтожаются. Чтобы объяснить «беньяминовскую» концепцию абсолютной жизни, Кишик совершает экскурс в историю фотографии. В ранней фотографии время экспозиции было очень долгим, из-за чего запечатлеть удавалось только статичные объекты: дома, бульвары, деревья и так далее.

«[Но что бы мы увидели, ] если бы технически возможно было сделать фотоснимок, который стирал бы все статичное, но фиксировал все, что движется в определенный момент? Представьте себе фотографию оживленного перекрестка в Нью-Йорке — без зданий, без магазинов, без припаркованных машин, без тротуаров, вывесок и пожарных гидрантов: просто пустое пространство, усеянное пешеходами, собаками, велосипедистами и машинами, голубями и крысами, все это словно зависло в пустоте. Это, утверждает [„Беньямин“], и был бы истинный образ города; это был бы пейзаж, построенный из абсолютной жизни».

Беньямин планировал структурировать исследование о пассажах вокруг ключевых парижских тем (мода, скука, фотография), мест (баррикады, улицы, универсальные магазины), типажей (фланер, поэт, проститутка) и персоналий (Бодлер, барон Осман, Бланки). В «Манхэттенском проекте» Кишик пытается представить, какую концептуальную сетку мог бы избрать Беньямин для анализа Нью-Йорка второй половины XX века. В некоторых случаях он находит прямые аналогии. Например, Кишик сравнивает барона Османа, ответственного за масштабную реконструкцию Парижа в середине XIX века, с Робертом Мозесом, печально известным планами превратить Нью-Йорк в город автомобилистов и разрушившим центр Бронкса ради строительства огромной автострады. Но чаще Кишик обращает внимание не на сходства, а на различия. Так, он пишет о том, что в Нью-Йорке 1950–1970-х на смену фланеру, ключевому беньяминовскому типажу, проходит бездомный. В отличие от фланера, праздно гуляющего по улицам и глазеющего на прохожих, бездомный предпочитает сидеть или лежать:

«Это выглядит так, как будто в фигуре бездомного постоянное движение фланера как бы останавливается. Сам город замирает. Таким образом, бездомный человек, утверждает Беньямин, это исчерпавший свои силы фланер».

Кишик пишет, что для «Беньямина» бездомный представляет собой «историческую фигуру, требующую теоретического осмысления». Он сравнивает положение бездомных в больших городах с положением беженцев, лишившихся дома из-за войн и гонений со стороны государства. Но если в первом случае логика исключения экономическая, то во втором — политическая:

«Беженец является политическим бездомным, потому что у него нет родины или нет доступа к ней. Лагерь беженцев — это пространство, предназначенное для содержания тех аномалий, которые не соответствуют определению человека как homo politicus, принятому в западной традиции, точно так же, как приют для бездомных — это место, предназначенное для контроля тех социальных аберраций, которые не соответствуют определению человека как homo economicus».

Кишик называет бездомного главным героем «Манхэттенского проекта»:

«Обитатели улиц демонстрируют счастливым обладателям крыши над головой самый радикальный пример „иной жизни“, не в смысле жизни, к которой нужно стремиться или от которой следует дистанцироваться, а в смысле жизни, которая просто отличается от той, которую мы иначе бездумно, тщеславно принимали бы как должное. […] Бездомный — это часовой, который следит за абсолютной глубиной абсолютной жизни».

Далее размышления Кишика о бездомности все дальше уходят от социологического анализа и принимают все более экзистенциальный характер — так, он цитирует датированное 1947 годом высказывание Мартина Хайдеггера о том, что «бездомность становится судьбой мира». Получается, что роль бездомных как раз и заключается в том, чтобы напоминать нам об этом фундаментальном свойстве жизни в эпоху (пост)модерна. Проблема в том, что Кишик смешивает философскую метафору и социальное явление. Исторический контекст размывается: мы ничего не узнаем о том, почему бездомность стала столь острой проблемой в Нью-Йорке во второй половине XX века — а бездомные превращаются в квазиестественный атрибут современных городов. Стоит заметить, что такой подход максимально далек от того, которого придерживался сам Беньямин в работе о пассажах и связанных с ней эссе, где фланер — это типаж, укорененный в конкретных исторических условиях. При всех недостатках экспериментальная работа Кишика интересна как минимум в качестве метакомментария к судьбе многих беньяминовских текстов (не только «Пассажей», но и «Центрального парка», «О понятии истории» и многих других), которые дошли до нас в незавершенном виде и во многом именно по этой причине стали предметом многочисленных, зачастую взаимоисключающих интерпретаций. Ховард Айленд и Майкл Дженнингс пишут, что жизнь и творчество философа дают столь богатый и многообразный материал, что из него можно слепить сразу несколько Беньяминов:

«Рядом с неогегельянцем Франкфуртской школы, неспособным решиться на политические действия, выросла фигура огнедышащего коммуниста; еврейский мистик мессианского толка вступил в неловкое противостояние с ассимилированным евреем-космополитом, завороженным христианской теологией; литературный деконструктивист avant la lettre, заблудившийся в зеркальном зале, который мы зовем языком, сосуществовал рядом с социальным теоретиком, провозглашавшим тотальное обновление механизмов чувственного восприятия посредством реформы современных СМИ».

Кишик доводит эту возможность до логического предела, выдумывая собственного, нью-йоркского, «Беньямина» и проблематизируя зыбкие границы между текстом и комментарием к нему, цитатой и заимствованием, подражанием и пародией. Каким бы радикальным или сомнительным ни казался нам его замысел, он лишний раз напоминает о том, что мыслители живы до тех пор, пока их идеи провоцируют споры и порождают новые толкования.