Что вы выберете: пойти в современный книжный или букинистический магазин? Купить новую или подержанную книгу? Заплатить фиксированную сумму или поторговаться? Делимся главой из новой книги Хорхе Карриона «Вымышленные библиотеки». В ней автор беседует с мексиканским писателем Луиджи Амарой, у которого другие взгляды на книжные пространства и их культуру.

Хорхе Каррион: Не имею ни малейшего понятия, почему с годами я стал больше любить книжные магазины с новыми книгами. На самом деле я вырос на окраине небольшого города, там не было книжных магазинов. Но были газетные ларьки, магазинчики с канцтоварами, один табачный киоск: помню, как меня восхищали новые журналы, научно-популярные или посвященные видеоиграм, новые комиксы Марвел. В какой-то момент я начал захаживать в большой книжный магазин в центре города и букинистический, расположенный ближе к моему дому, в квартале, который назывался «город-сад».

Получается, что новые книги (книжный магазин назывался «Robafaves», сейчас он закрыт) продавались на торговой улице по пути в единственную публичную библиотеку, которая тогда работала в городе (Матаро), в то время как букинистический магазин располагался на достаточно отдаленной жилой улице («Roges Llibres», сейчас они работают только онлайн, а еще сотрудничают с одной некоммерческой организацией — она вывезла у меня прямо из дома тысячу книг, от которых мне нужно было избавиться, когда родился мой сын).

Сейчас я смотрю на два этих полюса, как на две чаши весов. Повторюсь, я не имею ни малейшего понятия, почему я больше любил «Robafaves». Возможно, из-за новинок, книжных презентаций или просто потому, что там были книги, которые казались мне более интересными во времена моей юности — ролевые книги-игры.

Луиджи Амара: Несмотря на то, что меня завораживают самые разные книжные, я вынужден признать, что испытываю особую слабость к букинистическим. Кажется там, как нигде, пульсирует неизбежность открытия. По правде говоря, в книжном магазине необязательно знать, что именно ты ищешь, и поэтому можно пройтись вдоль полок, как будто оказавшись неожиданно для себя на свидании вслепую, однако лучше сразу преодолеть барьеры справочников по самосовершенствованию и зигзагом пройтись между растущих на глазах стопок бестселлеров.

Луиджи Амара: Несмотря на то, что меня завораживают самые разные книжные, я вынужден признать, что испытываю особую слабость к букинистическим. Кажется там, как нигде, пульсирует неизбежность открытия. По правде говоря, в книжном магазине необязательно знать, что именно ты ищешь, и поэтому можно пройтись вдоль полок, как будто оказавшись неожиданно для себя на свидании вслепую, однако лучше сразу преодолеть барьеры справочников по самосовершенствованию и зигзагом пройтись между растущих на глазах стопок бестселлеров.

По словам Вирджинии Вулф, едва переступив порог старой книжной лавки, мы переполняемся предчувствием приключений: в отличие от более или менее прирученных томов в библиотеках или изданий, «отлично причесанных», согласно хорошо продуманному маркетинговому плану в крупных сетевых магазинах, подержанная книга — скорее дикое создание без определенного места жительства. И хотя она может десятилетиями пылиться в углу, я бы сказал, что это странник и, что нынешнее ее место на полке это всего лишь остановка на долгом пути случайностей. Возможно, это то, что нравится мне больше всего — вероятность встречи, внезапной, как электрический разряд: в конце прерывистой и прихотливой череды хозяев и перепродаж, восторга и пренебрежения, книга, которая ждала меня, хотя я и не подозревал о ее существовании, вдруг оказывается в моих руках.

Х.К.: Забавно, что автор «Растрепанной истории о парике» использует выражение «отлично причесанный»… Думаю, что с одной стороны, мы оба развиваем одну и ту же идею — идею генеалогии объекта или места, парика или книжного магазина. В общественном сознании личная библиотека вероятно соотносится с книжным магазином так же, как собственные волосы с накладными или искусственными. С другой стороны, не знаю, какие книжные любишь ты, но в тех, куда хожу я, нет книг о самосовершенствовании. В последнее время и за последние тридцать лет вышло столько новинок, что элемент приключения и неожиданной встречи есть всегда (так же как встреча всегда является сутью путешествия). Например, я помню, как увидел на полке магазина «Central» в барселонском квартале Раваль первое издание «Городского вуду» Эдуардо Козаринского, издательства «Anagrama» с предисловиями Сьюзан Сонтаг и Гильермо Кабреры Инфанте. Я читал эту книгу в аргентинском издании (купил ее в «El Ateneo» в Росарио, Аргентина) и даже не представлял, что первое испанское издание не было распродано до конца…

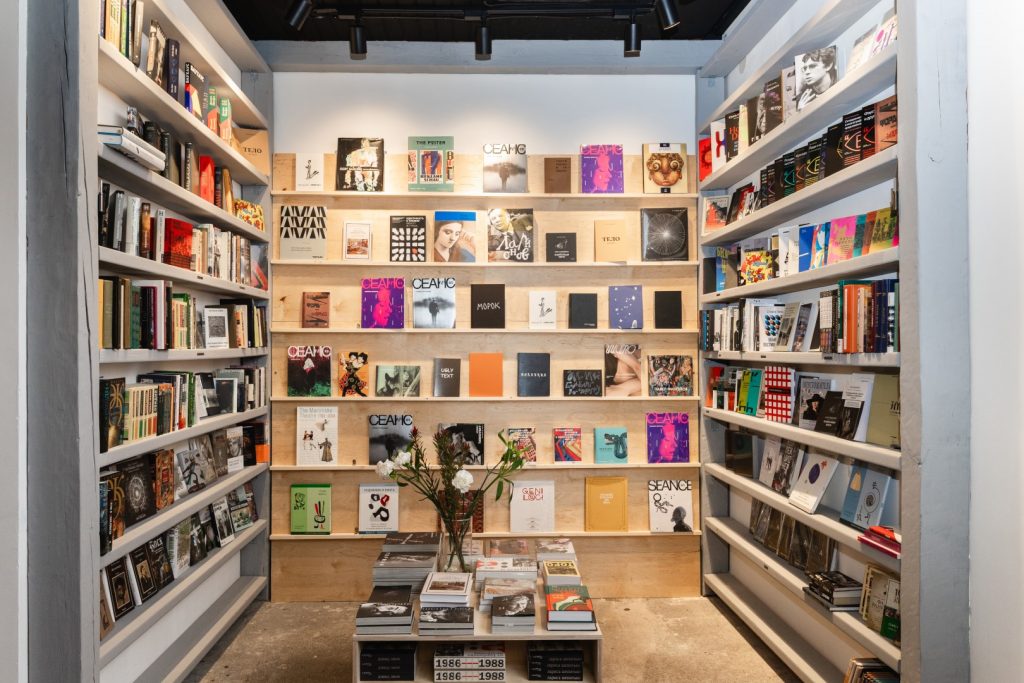

Л.А.: Возможно, ситуация в Мексике более критическая — отсюда и мой разочарованный тон — но полагаю, что мы повсеместно наблюдаем превращение некогда легендарных книжных магазинов в книжные супермаркеты, в большие универмаги, где отношение к книгам как к товару доминирует и сужает горизонт, где скорость продаж является главным показателем и где книги о самопознании и самые предсказуемые «книги для журнального столика» вытеснили целые жанры (такие как поэзия или эссеистика) в наиболее незаметные и невзрачные углы магазинов. К примеру, я помню, как в свое время магазин «Gandhi» был неофициальной школой для книготорговцев южного Мехико. Сколько всего там можно было обсудить и узнать! Недавно я зашел туда за книгой «Жизнь знаменитых философов» Диогена Лаэртского издательства «Alianza», и продавец не только не смог найти книгу, но спросил меня фамилию автора, чтобы поискать ее в базе данных… Можно ли продолжать называть «книжным магазином» такое место, где знания пытаются заменить компьютером? Если сегодня в центральном округе Мехико вы захотите найти книжника старой закалки, который умеет видеть книги в более широком контексте, богатом связями и пересечениями, то вам придется пойти к букинистам: к Энрике Фуэнтесу в «Librería Madero», Агустину Хименесу в «La torre de Lulio», Максу Рохасу в «Burro culto». Конечно, современные книжные магазины могут вызывать некое предчувствие приключения, но, боюсь, без в нем не будет настоящих морских волков.

Х.К.: Однако, в других областях крупные торговые площадки сдают позиции. Я думаю о Соединенных Штатах, о крахе «Barnes & Noble», о закрытии «Borders»; или об Испании, где кризис, по-моему, способствовал поддержке малых предприятий и завел в тупик крупные. С другой стороны, на улице Донселес в Мехико я чувствовал себя крайне растерянным: там не было ни электронных каталогов, ни продавцов, которые бы знали, что они продают. Я почувствовал головокружение, думая о всех тех книгах, которые могли бы заинтересовать меня, но теперь были погребены под этой беспорядочной, анонимной, просроченной кучей. Я предпочитаю порядок и компьютер хаосу, пыли и подобному бессилию.

Л.А.: Книжные супермаркеты появляются и исчезают здесь и там, в то время как локальные книжные магазины преуспевают и закрываются так же стремительно, как растут грибы после дождя. «Амазон» властвует на этом небосклоне, как всевидящее око бессердечного бога, а букинистические магазины изумленно наблюдают за фетишистской эйфорией цифровой эры. Глупо указывать на это тебе, автору «Книжных магазинов», книги, которая сама по себе есть соблазнительное путешествие, но в этой многообразной и переменчивой картине мира, возможно, все зависит от того, что мы ищем, от ожиданий, которые побуждают нас посетить определенную книжную лавку. (Но даже когда критерием отбора является просто «большая торговая площадка», я предпочитаю гораздо более неорганизованный, хаотичный и устаревший «Strand» холодной, безличной и шаблонной сети «Fnac»). Защищать беспорядок и пыль в книжной лавке — и это тебе говорит фанат порядка и аллергик — можно только надеясь на вознаграждение или, скромнее говоря, на перспективу находки. В «Речи о коллекционировании» Вальтер Беньямин избегает хвастливого перечисления своих детективных качеств или счастливых находок на том основании, что из них вряд ли можно извлечь рекомендацию или полезный совет для библиоманов.

Но поскольку на данный момент мной вовсе не движет стремление к назиданию, я расскажу, надеюсь, без излишнего чванства, о том, как я завладел одним из своих главных книжных сокровищ. Когда изначальное головокружение уже стало превращаться в бессилие в одном букинистическом магазине в центре Мехико, старой и мрачной книжно-кондитерской лавке, в которую я зашел именно из-за необычности коммерческого предложения (потому что в этом вся суть: в предложении, а не в полном отчаянии, как может показаться на первый взгляд), и пока я покупал за 20 песо — потому что продавец повеселил меня своей теорией о взаимодополняемости сахара и чтения — «Аванпост прогресса» Конрада, я увидел их: два бежевых тома, слегка выцветших, но в отличном состоянии, которые кричали мне «возьми нас», как флаконы с волшебным эликсиром Алисе. Каждая стоила семьдесят песо, а у меня в кармане было всего 120, но продавец был не против, чтобы я взял за эту сумму все три книги, включая Конрада. Придя домой, я удостоверился с помощью интернета в том, что до этого было только подозрением, которое начинало перерастать в тахикардию: это были первые издания «В ожидании Годо» и «Конец игры» Самюэля Беккета («Les Éditions de Minuit», 1952 и 1957 годов соответственно) — сокровища оцениваемые, особенно первое, в тысячи долларов, которые, бог знает, каким образом попали в сомнительную книжно-кондитерскую лавку в центре Мехико, где и были проданы за копейки… Возможно, непреклонная цепь случайностей привела их к тому, чтобы доказать, полвека спустя, неочевидную пользу от пыли и беспорядка?

Х.К.: То, что с тобой произошло, сейчас уже практически невозможно. Охотники за книгами и первыми изданиями еще совсем недавно изводили (именно это слово) продавцов букинистических в поисках ценных первых экземпляров. Теперь они сдались, потому как книготорговцы сами отлично знают, что хранят, ведь практически все точно каталогизировано и оценено в Интернете. Однако остаются лакуны. Не только в том книжно-кондитерском магазине, о котором ты рассказал. Я думаю про Гавану, где люди до сих пор продают семейные библиотеки, не очень хорошо понимая, что они имеют. И не только в Гаване, везде есть семьи, невнимательно относящиеся к добру, которое когда-то приобрел прадедушка. В прошлом году я был на рынке Encantes в Барселоне, незадолго до его закрытия и переезда на другое место, и увидел, как в шесть утра пол дюжины «охотников за книгами» рыщут среди мебели и посуды, чтобы удостовериться, что среди проданных трехсот или четырехсот томов нет какого-нибудь сокровища. В одном я согласен с тобой: целый мир перестает существовать. Но, возможно, именно поэтому я больше интересуюсь магазинами с новыми книгами: потому что я считаю, что за ними будущее.

Л.А.: Этот мир на грани исчезновения может также служить убежищем и ориентиром, и иногда необходимо спрятаться, разыскивая старый том, от обескураживающего потока книжных новинок — каждая из которых анонсируется как «праздник языка», «то, что никто не должен пропустить». В некотором смысле эти пыльные, подточенные молью книги также несут в себе будущее. Конечно, разделение это не столь категорично (в магазинах подержанных книг, особенно в не слишком популярных, обычно скапливаются те крикливые новинки, которые никто не должен был пропустить и все пропустили, а в новых магазинах всегда есть Лукиан или Честертон), но эти пожелтевшие и хрупкие издания, выжившие после кораблекрушения, воплощают саму идею книги, в ее материальности и типографском стиле, которые служат двойной защитой от разгула подлости в современном издательском деле, как противовес или шаг в сторону, который позволяет увидеть темноту настоящего и выбрать затем другое направление движения.

Кроме того, если мы перейдем от книг к книжным магазинам, к удовольствию посещать их как некие ритуальные пространства (ты сам практикуешь и поддерживаешь паломничество в эти места, намагниченные культурой и историей), я считаю, что должен быть способ защитить букинистические магазины не только из-за книг, которые там продают, но именно как особые места, как «эрогенные точки топографии» (и я цитирую тебя), как обитаемые намеки городов, которые, как старые кладбища или археологические руины, позволяют нам в конечном счете найти наше место в мире.

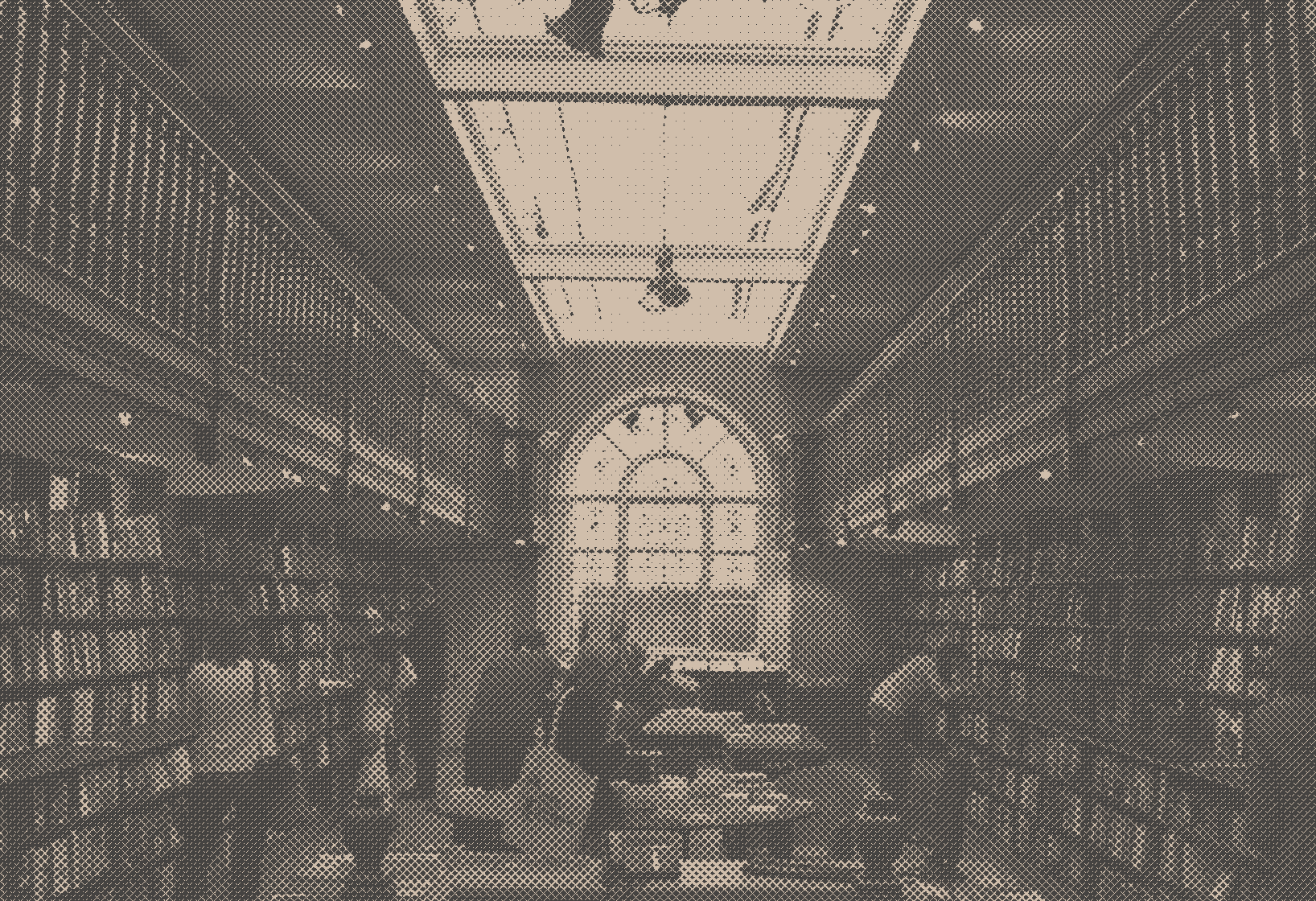

Х.К.: Я часто думаю, что книжные стали для меня тем, чем когда-то для моей матери были церкви: ближайшее пристанище в случае душевных волнений, но и место для посещения во время туристических поездок. На самом деле, в какой-то момент я устал от церквей, соборов и даже от храмов во время своих путешествий, но никогда не уставал от книжных магазинов. Это места со своей аурой, хотя, конечно, эта аура — в нашем взгляде. Это еще и умиротворяющие места, где порядок источает спокойствие. Это, безусловно, бесконечное место, каковыми также являются все библиотеки с более чем тысячей томов. Когда я жил в Чикаго, то из-за одиночества и снега проводил много времени в университетской библиотеке и в магазине «Seminary Coop». В обоих этих местах, возможно, впервые в жизни я вел себя крайне систематично. Иными словами, я просмотрел одну за одной все книги раздела литературы о путешествиях и раздела истории путешествий и туризма, и все книги, написанные Солом Беллоу или Дж. М. Кутзее, которые были преподавателями в том университете, и Хуаном Гойтисоло и В. Г. Зебальдом, всегда сопровождаемые обширной дополнительной библиографией. Я хочу сказать, что я много прочел и купил некоторые книги, сделал не десятки, а сотни записей. Эта возможность использовать время наиболее эффективно всегда появляется в любой библиотеке или книжном магазине. Вы почти никогда не хотите этого, но она появляется. В какой-то степени сила этих мест, их огромная мощь, предоставляет эту возможность; возможность изучения темы до конца, возможность изучить что-то настолько глубоко, что оно практически становится твоим.

Л.А.: Мне тоже нравится представление о книжном магазине как об убежище, а также как поводе отправиться в порой безумное и долгое путешествие. И хотя в целом я люблю бродить по книжным в тишине — как по древним развалинам или церквям — в букинистических магазинах я не раз испытывал удовольствие от случайных бесед с незнакомцами, это делает их по-своему еще более теплыми. Я помню, что много лет назад я стал разыскивать, словно настоящий охотник за сокровищами, книги Леона Блуа и Ж. К. Гюисманса; услышав, что я ищу «что-нибудь» Вилье де Лиль-Адана, один человек дал мне совет таким тоном, как будто он из тайной секты; наверняка я бы все равно нашел то, что искал, разматывая нити ассоциаций и пересечений, которыми обычно окутаны книги, но не знаю, имели ли бы они тогда для меня такое же значение.

Нечто подобное произошло со мной однажды в новом книжном магазине в Буэнос-Айресе, где я почувствовал, что люди практикуют настоящую книжную охоту, подсматривают за чужим выбором книг и устраивают литературные дебаты в проходах между стендами. Одна дама, которая заметила, что я разыскиваю следы Витольда Гомбровича в Аргентине, достаточно бесцеремонно подошла, чтобы помочь мне (на самом деле, прочитать лекцию!) и по ходу дела пригласила на показ документального фильма о Гомбровиче, который должен был состояться неподалеку от книжного магазина тем самым вечером, благодаря чему след Гомбровича открылся для меня в перспективе, о которой я не имел ни малейшего представления, и, кроме того, мне посчастливилось провести незабываемый вечер.

Х.К.: Этот разговор заставил меня вспомнить свои читательские корни. И эти корни тесно связаны с новыми книгами. Родители покупали их мне в основном в «Pryca», нынешнем «Carrefour», большом супермаркете. Думаю, что именно там была куплена большая часть книг из серии «Счастливые Холлистеры» и «Альфред Хичкок и три сыщика». Я помню, что, пока родители ходили по рядам и складывали в тележку продукты на неделю, мы с братом играли в мячи (там был гигантский конус, наполненный пластиковыми мячами: игра заключалась в том, чтобы взять мяч внизу и подбросить его на четыре или пять метров, чтобы закинуть в верхнюю часть конуса; это были своеобразные гигантские песочные часы, где песчинками служили цветные мячи с игроками Барсы или героями «Драконьего жемчуга»), или рассматривали книги в книжном отделе (в углу висели плакаты в рамках, в основном с машинами, но всегда было два или три с Сабриной или Памелой Андерсон в узеньких полосках купальников). Позже, когда мой отец в свободное время начал подрабатывать агентом в читательском клубе «Círculo de Lectores», дома начали появляться другие книги, и новые тоже, например, детективы Агаты Кристи. Иногда мой отец возвращался с поддержанными книгами, которые он находил во время своих постоянных скитаний — он работал в компании Telefóniса в соседнем городке; но я никогда не увлекался этими книгами, не помню ни одного названия, возможно, у меня вызывало недоверие то, что их уже читали и любили другие дети, так же как подержанные игрушки. Мое скромное происхождение (низший средний класс, как говорили мои родители) естественным образом было связано с новыми книжками. Ведь, если задуматься, новые книжные магазины кажутся более демократичными, чем магазины подержанных или старых книг. Во-первых, цена фиксированная, нельзя торговаться, все клиенты равны (и те, кто, как я, не был воспитан своими родителями в духе библиомании); в то время как в магазинах старых книг, хотя большинство изданий действительно дешевле, цену не только можно обсуждать, но и отыскать настоящие библиографические сокровища, книги с гораздо более высокой ценностью. Во-вторых, меня никогда не прельщало, чтобы моя книга была подписана кем-то другим, посвящена кому-то другому, не говоря уже о том, чтобы кто-то другой делал в ней пометки. Сегодня утром, читая «Фуше» Стефана Цвейга, я обратил внимание на звук карандаша, царапающего бумагу (я всегда читаю с карандашом в руке, он обычно из «Икеи», для меня «Икея» — место кражи карандашей для чтения, которые часто остаются в книге в качестве закладки: иногда, спустя годы, я беру книгу с полки и нахожу карандаш, похороненный в ней, напоминание о том, где я остановился) и подумал, что одной из причин, по которой я не читаю на планшете, является именно это, что в движении, в подчеркивании, в осязании, в текстуре есть целый ряд стимулов для памяти, которых нет в цифровом чтении (или они не действуют на меня: я читаю, чтобы запомнить и подумать, а не для того, чтобы отвлечься, мне нужна эта память чтения).

Л.А.: В моем случае, все эти «физические» аспекты, сопровождающие чтение и делающие его, если это имеет какое-то значение, «более реальным», способствуют любви к букинистическим магазинам. Признаюсь, что большая часть моего пристрастия связана с особой привлекательностью, возможно, нездоровой, того, что там продаются чужие книги, то есть, принадлежавшие другим людям; это ожидание или даже раздвоение, когда твоей становится книга кого-то другого, книга, которую, судя по потрепанному переплету и засаленным страницам, когда-то очень любили и часто читали, книга, от которой по таинственным причинам, кои хотелось бы выяснить, избавились, чтобы она больше не попадалась на глаза, возможно, из-за внезапной смерти владельца.

Подержанная книга имеет не только потертый вид и пожелтевшие страницы, она действительно была прочитана кем-то другим, неважно с грустью или радостью, на самом деле это две книги: помимо напечатанной истории, которая воспринимается как должное, существует непреднамеренная история, которую вкладывал в нее читатель, перелистывая страницы; это личная история, которую можно разглядеть сквозь знаки, которые книга сама сохраняет как закодированный текст. Загнутый угол определенной страницы, экзальтированное или откровенно глупое посвящение, карандашные подчеркивания, капли крови, пота, еще бог знает чего, комары и другие насекомые, забальзамированные между страницами, почти всегда круглые пятна от кофе или колы, закладки, вырванные страницы, крошки табака, зачеркнутые с яростью абзацы — видимо, содержащие, что-то страшное, что необходимо осудить, заметки на полях… Все (все, что показалось бы возмутительным в библиотечной книге) видится как намек, каждый отпечаток — это критическая пометка, комментарий, простой или язвительный; здесь и там мы находим намеки на беспокойство, боль или заблуждение, на основании которых можно восстановить предшествовавший нашему опыт чтения, и тогда мы получаем удовольствие, а иногда более объемное понимание книги, как тогда, когда в боковой ложе театра нас одолевает искушение попробовать так скосить глаза, чтобы одним глазом следить за спектаклем, а другим не упустить ни малейшей детали в реакции публики.

Х.К.: Мне очень понравилось это представление о читателе старых книг как о человеке любопытном, шпионе, вуайеристе. Но именно это мне и не нравится в подержанных книгах: у них есть вторая жизнь, и она не моя. В некотором смысле с книгой связана фантазия о том, что ты можешь погрузиться в иной мир, иную жизнь, иной взгляд, просто открыв ее (книга открывается, как дверь). Несмотря на то, что на самом деле есть множество стен и границ между тобой (читателем) и повествованием (и писателем), меня привлекает иллюзия того, что существует более или менее прямой доступ. Когда книга потрепана, исписана, для меня как для читателя возникает барьер. Хотя признаюсь, что на блошиных рынках, на барахолках, мне нравится искать книги, в которых есть пометки: книги с каллиграфическим почерком на полях, с посвящениями, с открытками или фотографиями внутри. Меня очень интересуют такие книги, они словно сундуки, музеи в миниатюре. Еще меня интересуют пометки. Как ты делаешь пометки, Луиджи? Я использую систему, которая появилась в годы моего увлечения шахматами: на полях в качестве комментария к тому, что я подчеркнул, я рисую вопросительный знак, когда я не согласен с тем, что говорит автор или стиль мне кажется очень примитивным, то есть, любое негативная оценка, и восклицательный знак, когда идея меня удивила или понравилась, или когда форма мне показалась выдающейся или примечательной по какой-то причине. Три или четыре восклицательных знака обозначают, что отрывок потрясающий. Неплохо бы было когда-нибудь издать личную антологию с этими отрывками, накопившимися за двадцать лет читательской жизни. Пару лет назад я был в архиве Зебальда в Марбахе и обнаружил с удивлением, что он тоже ставил вопросительные и восклицательные знаки на полях во время чтения. В этом году со мной произошло то же самое в личной библиотеке Кортасара в Фонде Марча в Мадриде. Должно быть, это больше в ходу, чем я предполагал, и не обязательно связано с пометками и комментариями к шахматным партиям.

Л.А.: А для выдающихся фрагментов ты используешь обозначение «шах и мат»? Внешний вид моих пометок упростился с годами и сводится теперь к геометрическим фигурам: прямоугольник для параграфов, вызывающих вопросы, треугольник острым углом вовне для важного и острым углом внутрь для спорного, круг для того, что я считаю очень существенным и звездочка для чего-то по-настоящему космического, для инопланетных фраз или страниц. Перечитывая эти параграфы, я обычно отмечаю что-то самым простым способом: карандашной чертой под словом. Как и ты, я с удовольствием наблюдаю эту критическую параферналию в чужих книгах, этот подлинный сейсмограф чтения как земного опыта; все то, что в честь По можно было бы обобщить с помощью термина «маргиналия» (и что в свою очередь перекочевало в Интернет, будь то блоги, мимолетные комментарии, групповые пометки в Kindle). Разумеется, мне нравится, когда это возможно, копаться в книгах c пометками интересующих меня авторов, и в совершенно незнакомых книгах тоже. Я помню, что Чарльз Лэм говорил об этом в одном эссе, о книгах, которые возвращаются к нему «обогащенными» друзьями-писателями, которые оставили следы, отпечатки своего чтения. Но эта привычка делать пометки в книгах имеет и свою негативную сторону. Дома нам приходится иногда покупать два экземпляра одной и той же книги, потому что я уже сделал в ней пометки, а моя жена хотела бы прочитать книгу сама, не через призму моих пометок…

Х.К.: А какая у тебя личная библиотека? У меня очень противоречивые отношения с моей. Хотя наша эмоциональная связь очень сильная, фактически только дважды за всю свою жизнь я смог справиться с ней: оба раза, когда, уже будучи взрослым, я переезжал и знал, какие книги у меня есть и где они находятся. Отсутствие контроля, невозможность разобраться, нервирует и разочаровывает меня. Я предполагаю, что все писатели постоянно думают о том, что им не стоило бы так много писать и что им следовало бы больше читать (или наоборот). Кроме того, я часто думаю, что мне следовало бы уделять больше времени на организацию своих книг и заботу о них. Я завидую отлаженному устройству хорошего книжного магазина, где несколько сотрудников постоянно следят за эффективной каталогизацией своих фондов. В моей библиотеке, тесно связанной с моей биографией и моими пристрастиями, больше пыли и меньше порядка, чем мне бы хотелось. Я спрашиваю тебя об этом, потому что книги появляются в результате покупки в книжных магазинах. Необходимо задуматься о пуповинах, которые связывают несколько десятков тысяч книжных магазинов с несколькими миллионами личных библиотек. Тебе нравится беспорядок в твоей библиотеке, так же как тот, что встречается в букинистических магазинах? Или с тобой происходит обратное?

Л.А.: Признаю, что в моя библиотека несколько хаотична, хотя в основном я стараюсь сохранять порядок. Я разделяю книги по жанрам или дисциплинам (философия здесь, поэзия там и так далее), а внутри этих полок я уже следую хронологическому или национальному принципу: французские романы стоят все вместе, а английская эссеистика начинается с Бэкона, Эддисона и Стила. По примеру Жоржа Перека мне хотелось бы зафиксировать определенное количество книг (скажем, 666) и не покупать новые, пока аккуратно не избавлюсь от старых. Но со временем я превратился в библиомана — в библиомана без денег, но неизлечимого, как и все коллекционеры, и, хотя время от времени мы больше из соображений душевной гигиены, чем из соображений экономии места садимся дома на книжную «диету», по правде сказать, не проходит и месяца, чтобы я снова не уступил соблазну, и тогда мы приступаем к организации книжных полок в два ряда или заказываем новые. К счастью (или к несчастью), квартиры в Мехико обычно просторные и позволяют такое беспорядочное накопительство. Но твоя идея о пуповине, связывающей покупку книги с библиотекой, в которой она будет храниться, кажется мне освежающей и вдохновляющей: именно в свете этого книжного космоса осмысленным становится приобретение нового экземпляра, принятие новой планеты в систему; в противном случае, как происходит с некоторыми книгами, которые мы получаем в подарок или покупаем необдуманно, есть риск того, что они станут лишь падающими звездами на небосклоне нашей библиотеки.

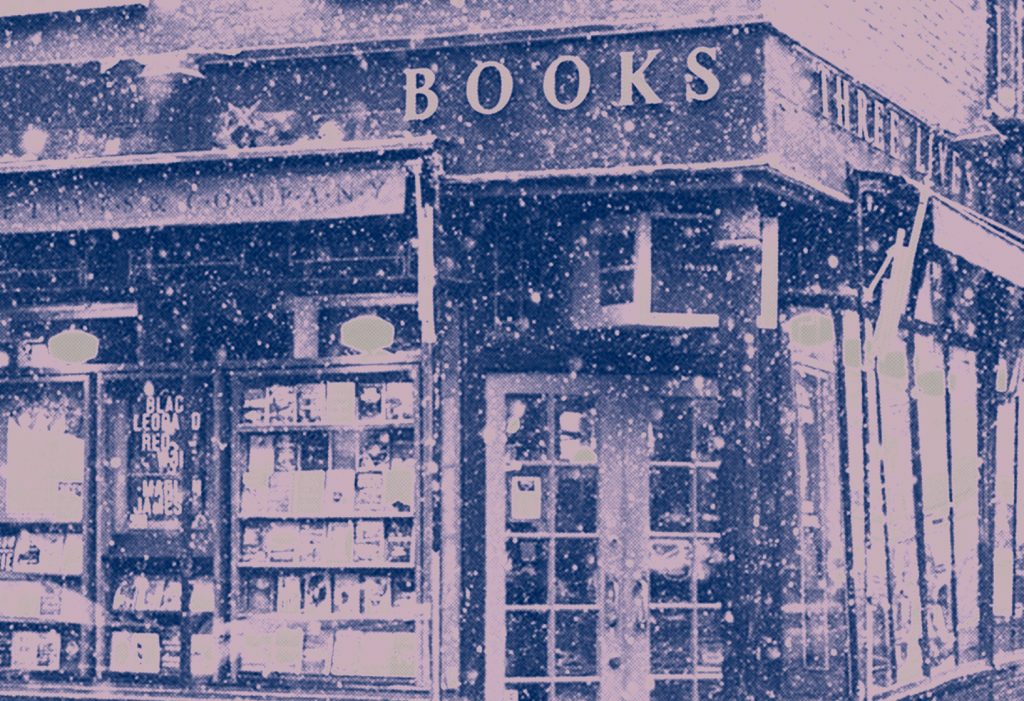

Х.К.: Я задумался о нежданных находках, про которые мы говорили. Любопытно, что любители литературы, будь то любители букинистических или новых книжных магазинов (или и тех, и других, а еще лучше — гибридов, потому что если за модель уникального книжного магазина XX и XXI века взять созданные Бич и Монье легендарные магазины на улице Одеон «Shakespeare and Company» и «La Maison des Amis des Livres», то идеальный замысел этих пространств подразумевает сосуществование магазина с книгами на продажу и библиотеки, где можно взять книгу на время), знают, что они могут посмотреть онлайн-каталог перед тем, как пойти в книжный, чтобы проверить, есть ли там экземпляр, который они разыскивают, или заказать его, но большинство потребителей этого не знают. Получается, что для той части населения, для которой книжный магазин — странное и не слишком приятное место, действительно существует вероятность нежданной находки. Но для нас эта вероятность видоизменилась. С одной стороны, остается классическая находка, результат блужданий, этих размышлений с помощью ног и глаз, характерных для книжных магазинов, когда мы находим нечто, о существовании чего не подозревали (и, следовательно, не могли найти в Интернете), тогда, как доцифровая неожиданная супер-находка, вроде первого издания по бросовой цене, практически исчезла. С другой стороны, мы получили нежданную находку нового типа, цифровую, которую можно получить в результате иного вида мышления — Google-мышления, с помощью пальцев (на клавиатуре или тачпаде) и взгляда, который блуждает или «серфит» по поверхности экрана. Так мы тоже находим нечто неожиданное. В идеале, после этого мы лично отправляемся за находкой (антиутопия: дроны «Амазона» влетают в наше окно). Не уверен, но я думаю, что если алгоритм настолько сложный, не есть ли это новая форма предопределенности, объективной случайности? Вся традиция сюрреализма, переосмысленная Кортасаром, вся эта эротика не превратилась ли она в результате метаморфозы в Google Books или в IberLibro.com?

Л.А.: Хотелось бы верить, что мы более переменчивы и непредсказуемы, чем может просчитать машина, что наши предпочтения и интересы огнеупорны для самого изощренного алгоритма, но признаю, что одним из источников моих удивительных находок стали рекомендации книг, созданные кибердвижком… И несмотря на мою осторожность, несмотря на мое нежелание быть легкой добычей целевой контекстной рекламы в Интернете, я снова и снова щелкаю мышкой и поддерживаю намного более активную эпистолярную связь с «Амазоном» или отдельными книжными магазинами заграницей, чем со своими братьями… В этом смысле нам очень повезло: вероятность удивительной находки (и радости библиофила) поразительно увеличилась. Поэтому больше чем догматиком букинистических магазинов или хулителем крупных монополий киберпространства, я считаю себя (благодарным) неразборчивым в связях читателем: я читаю все, от фотокопий до заветных первых изданий, от нечетких файлов в формате pdf до самолетных романов. В этой неразборчивости или эклектике из всего названного выше я выделяю подержанные книги, те книги, в которых ощущается тень «иной» руки, молчаливого товарища, который опередил меня и перевернул эти страницы раньше.

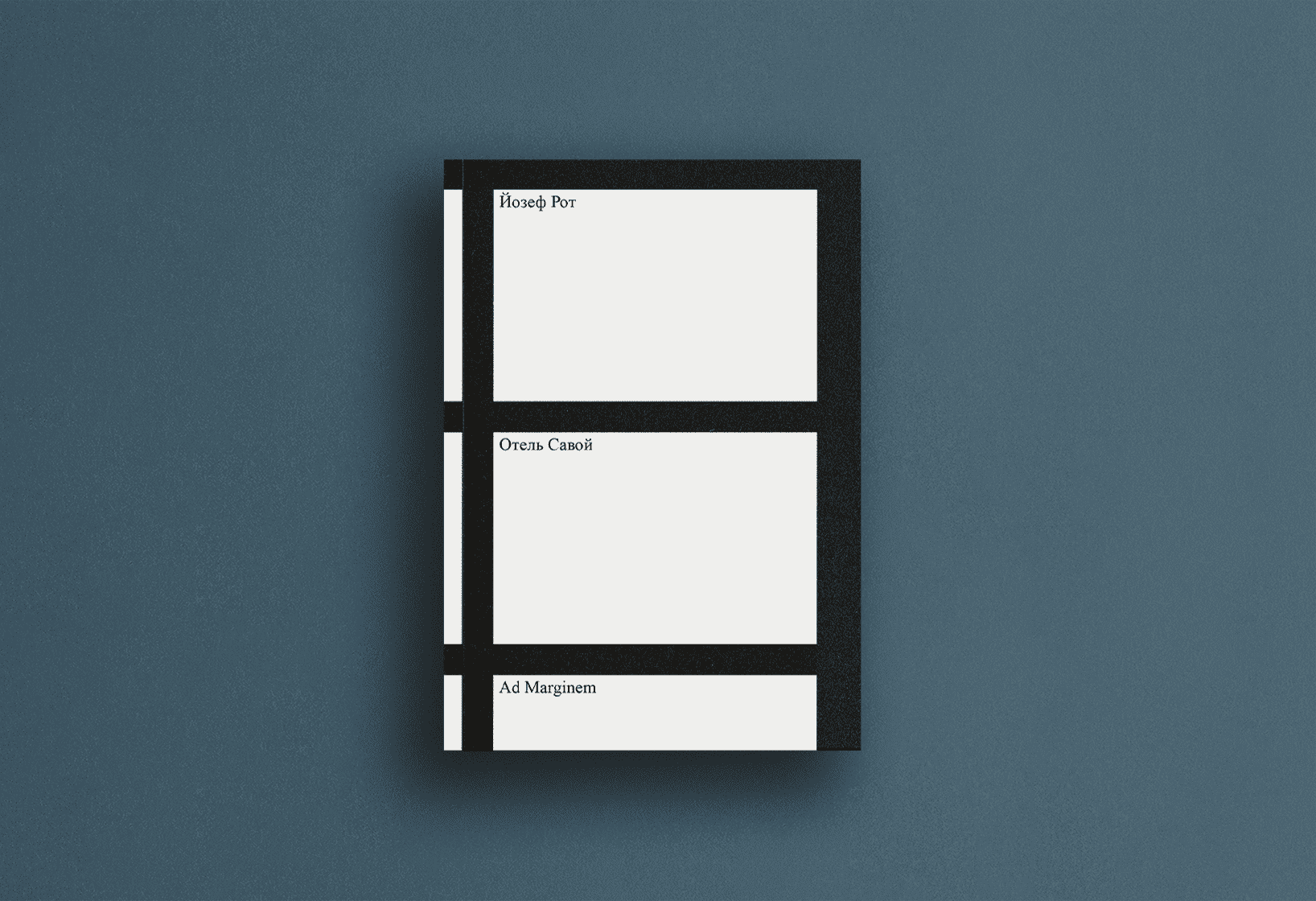

Х.К.: Поскольку все всегда случается после (необязательно поздно), именно сегодня, возвращаясь из Рима, в самолете я понял, что действительно хотел сказать тебе в этом разговоре о старых и новых книжных магазинах и т. д. Ответ я нашел в поразительных воспоминаниях Надежды Мандельштам «Вопреки всякой надежде» 1938 года. Ее мужа, Осипа, сажают в тюрьму, и первое, что она делает, отдает его книги, любимые книги, в букинистический магазин, чтобы отправить ему деньги, еду, самое главное. В ответ на свою посылку она получает скупое, но тоже главное сообщение: поэт умер. В этом и есть суть. В ее поступке и в ответе сталинской бюрократии. В этом суть букинистических магазинов. Это смерть. Это исчезнувшие читатели, растраченные наследства, бедность, опустошенные дома, библиотеки которых были проданы за гроши, грабеж. В старых книжных магазинах в каждом из томов хранятся все истории о боли, геноциде, трагедиях, и диктатурах последних двух веков. Нищета богемы также связана с букинистическими магазинами. Самый жалкий плутовской сюжет. Ты продаешь свои книги, чтобы поужинать. Покупаешь подержанные книги, потому что не можешь купить себе новые. Я знаю, что так происходит не всегда, но думаю, что я уже говорил тебе, что не помню ни одного значимого открытия, ни одной потрясшей меня книги, которые бы попали ко мне из букинистического. В Риме вчера я подумал, что есть два типа таких магазинов: такие, где книги (карты, гравюры), которые ты никогда не сможешь купить, роскошь в чистом виде, снобизм и собирательство, и такие, книги из которых я, вероятно, не захочу покупать — распродажа в чистом виде, оптовое предложение, трата большого количества времени с маловероятной пользой. Подозреваю, что именно поэтому, когда я был очень молодым, я сделал ставку на магазины новых книг, которые располагаются между библиофильской роскошью и нищетой распродажи. От того они более демократичны? Кто знает, может, я также сделал ставку на новое, на будущее, на определенный оптимизм, определенную надежду, вместо старого, прошлого, еле-еле сводящего концы с концами, вопреки всякой надежде.

Л.А.: В букинистических магазинах действительно есть что-то погребальное. Это не совсем мавзолеи, потому что вещи там меняют место, переходят из рук в руки и даже приносят определенную радость, но — как по части делопроизводства, так и по части атмосферы — они недалеко ушли от осквернения могил: выставлять и распродавать библиотеку (если не мысли) того, кто уже ушел из жизни, подразумевает некое святотатство, по крайней мере, на все эти действия словно падает зловещая тень. Я слышал, что в Мексике, а, вероятно, и во многих других местах, существует книжный падальщик: мрачный мужчина, который каждый день носит траур, чья работа, заключается в том, чтобы после просмотра некрологов явиться к родным с грозной фразой: «Я знаю, что это трудный момент, когда придется столкнуться с множеством расходов…». Я подумывал о том, чтобы взять у него интервью, но определенное стеснение или, вернее, ужас, уберегли меня от этого прирожденного стервятника, которого, впрочем, было бы довольно легко найти. Но тот факт, что смерть присутствует в стопках книг в этих и так всегда мрачных магазинах, что разорение и несчастье просачиваются сквозь страницы и совершаемые там покупки, кажется, позволяет объективно оценить мечты о бессмертии, которые обычно окружают литературные начинания; в пыли, осевшей на переплетах, в дарственных надписях, сделанных высохшими перьями, есть нечто, что потешается над идеей бессмертия; в этом, вероятно, привлекательность старых книг в сопоставлении с надеждой и оптимизмом, которыми отличаются новые книги с их все еще ослепительными белыми страницами. Ценность первого издания, подписанного экземпляра, в конечном счете, заключается в том, что в нем сокращается расстояние до автора; и хотя это принято считать просто фетишистской манией, это также неминуемый противовес обманчивой абстракции, имени, которое превратилось в химеру.

Х.К.: Я в восторге от городской легенды о книжном стервятнике, одновременно это очень правдоподобно. Я представляю его на пороге дома недавно усопшего, вместе с картинным стервятником, посудным стервятником, мебельным стервятником. Без сомнения об этом можно написать роман: о группе людей, обреченных ежедневно искать некрологи и скитаться по домам усопших. Очень мексиканский роман из-за вашего особого отношения к смерти. Действительно, скупщик старинных книг, как коллекционер-собиратель, имеет нечто общее с падальщиком. Охота и прогулка могли бы стать двумя разными и противоположными типами его поведения в городе и в его книжных магазинах. Напряженность или расслабленность. Сосредоточенность на добыче, редкой и ценной книге или открытость улицам, площадям, граффити, журналам, книжным новинкам и старым фондам. Меня интересует связь между путешествием по городу и за границу. Я готовлю свои путешествия на протяжении месяцев, лет или, вновь обращаясь к моей собственной библиотеке и вызволяя тома, которые могут меня заинтересовать (в данный момент, планируя поехать в Рио-де-Жанейро в марте, я нашел «Письмо об открытии Бразилии» Ваш де Каминьи, в издании «Acantilado», я не знал, что оно у меня есть) или — чаще всего —разыскивая их в книжных магазинах. В Барселоне у нас есть «Altaïr», специализирующийся на путешествиях, где по странам распределены не только карты и путеводители, но также романы, сборники рассказов, эссе и поэзия. Я никуда не уезжаю, не посетив этот магазин. На моем письменном столе скапливаются книги, которые я положу с собой в чемодан. «Война» Эвелио Росеро, например, ждала там как минимум четыре месяца, когда я поеду в Боготу. Я читал вчера, что Мандельштам готовился к своему путешествие в Армению в букинистических магазинах, где нашел интересующие его древние хроники. Я делаю то же самое в «La Central», «Laie», «Altaïr». Блуждать по книжным рынкам мне больше нравится, когда я путешествую, чем когда я дома. Короче говоря, никакой охоты, просто прогулка.

Л.А.: Действительно, есть какое-то напряжение в глазах прохожего, когда он отправляется на поиски. Правда и то, что в магазинах подержанных книг есть предостаточно пространства, чтобы просто бродить без всякого охотничьего азарта, и это то, что я стараюсь делать (хотя иногда, перед книжными полками, и у меня появляются рысьи глаза и кривые клыки…). Что касается книжного падальщика, это нечто большее, чем городская легенда, и это очень литературно. Как ты можешь себе представить, в этой стране не ждут, когда придет смерть; падальщик, или, в данном случае, ястреб или стервятник, обычно состоит в сговоре с компаниями, организующими переезд, и за время пока длится путешествие в новый дом, внутри грузовика-перевозки он аккуратно извлекает десять или двадцать самых ценных книг из библиотеки. Очевидно, что ему прекрасно известны дома, где есть хорошие книжные собрания. Мои друзья-продавцы книг пригласили меня на очень раннюю и тайную распродажу, где каждый день «отмывают» эту добычу, плоды охоты и азарта падальщиков. Определенно, однажды мне нужно будет туда сходить.

Х.К.: Чем больше я думаю о нашем абсурдно поляризованном разговоре, тем больше сам поляризуюсь. Прямо сейчас мне пришло в голову, не является ли букинистическая лавка со своей атмосферой тайной крипты связующим звеном со старым богом Книги, а современный книжный — воплощением нового бога Капитализма. Потому что, если с отстраненной иронией посмотреть на нашу зависимость от объектов культуры, наше поклонение отдельным романам, фильмам или пластинкам, становится ясно, что это так же смешно, как воскресное отправление культа в церкви в глазах атеиста. Я прилечу в Мехико в пять утра в один из мартовских дней. Давай встретимся на этой тайной распродаже.