Пересказывая идеи Дэвида Гребера, Владимир Шалларь замечает их схожесть со словами Отцов Церкви: «Премудрый и всеблагий Бог, для бытия в мире сем, создал отца и сына, но не раба и наемника. Ни первый отец наш не был рабом или наемником, ни первый сын. Ибо кому бы они были рабами и наемниками?». Ко второй годовщине смерти американского антрополога публикуем текст о связи политэкономии и богословия. Первоначально статья была выложена на сайте «Предание» в сентябре 2020 года. Публикуем ее в нашем журнале с согласия автора.

2 сентября скончался антрополог Дэвид Гребер — совершенно поразительный ученый и мыслитель. Мне он напоминает Честертона — парадоксальностью взгляда, высветляющей кажущиеся обычными, тривиальными вещи во всей их странности, экзотичности, и служит этот взгляд в конечном итоге здравому смыслу, рациональности и, не побоимся этого сказать, доброте, человечности.

Гребер — антрополог, но исследует он не народности в отдаленных уголках мира (хотя начинал с этого), а современный западный мир: таинственные ритуалы бюрократии, темную метафизику денег и кредитов, дикие обычаи наемной работы, каннибальские мифы экономики… Жители Нью-Йорка, Лондона, Москвы представали в его книгах экзотическим племенем, чья жизнь и верования — загадка, требующая пристальных и вдумчивых исследований.

Ценность/Стоимость

А главная загадка — человек. Люди устраивают тусовки, выпивают в барах, играют в компьютерные игры, занимаются общественным активизмом, духовными упражнениями, молятся, медитируют, помогают бедным и больным, сочиняют песни, придумывают фильмы, пишут детективы и философские трактаты, любят, дружат, заводят детей — занимаются неисчислимым множеством несводимых друг на друга вещей, чье общее можно попытаться выразить словами: радость, смысл, ценности, не имеющие денежного выражения.

Вот конкретизированная форма загадки человека: как так получилось, что люди живут ради ценностей, не имеющих денежного выражения, а живут в обществе, построенном как раз на денежном выражении? Как вышло, что человечность определена областью ценностей, а человеческая экономика — рыночной ценностью (стоимостью)? Мы не знаем, как сравнить, к какому общему знаменателю привести молитву, свидание, пикник, детскую игру, научное исследование: все они по своему бесценны и уникальны, но мы знаем, что в одних и тех же единицах (деньгах) выражаемы молитвослов, цветы, еда, игрушка, микроскоп… То, что мы объединяем в одну область ценностей, потому что оно не сводимо к деньгам… все же к деньгам сводимо. Странные отношения человеческих ценностей и рыночной ценности — вот, пожалуй, как можно определить тему Гребера.

Можно сказать, что мы живем для радости и удовольствия, или ради служения людям, или ради вечного спасения, или ради просветления, или ради полноты жизни, или еще тысяча ответов — но как бы мы ни ответили на вопрос о смысле, ответом никогда не будет: «рыночная ценность» — и все же она определяет человеческое общество.

Деньги — может быть, самая таинственная вещь на свете: ведь ими можно заплатить (что такое «заплатить»?) и священнику, и проститутке, и врачу, и убийце.

Около 600 года до н. э. люди (не вообще люди — государства, правители) в Средиземноморье, Индии и Китае начали чеканить монету — появились наличные деньги. Ими оплачивали службу войска — войска, которое воевало ради многих целей, но прежде всего — рабов. Эффект чеканки монеты — появление, впервые в истории, безличных рынков. Правитель расплачивался с солдатами монетой, монетами солдаты расплачивались за товары торговцев, использование монеты торговцев стимулировало государство с помощью налогов: так появилась эта таинственнейшая реалия — безличный рынок, где за кусочки металла можно было купить еду, одежду, секс, человека… Соединение государства-монет-солдат-рынка-рабства создало оппозицию человеческих ценностей и рыночной ценности — оппозицию, в которой мы живем до сих пор.

Так впервые человеческому уму (рождение философии) предстала нетривиальная идея — все многообразие вещей сводимо к одной субстанции, как все вещи и услуги сводимы к деньгам: все — вода, или все — идеи, не суть важно, сам принцип уже родился — принцип материалистической философии (толку мало, что она часто была «идеалистической»). Скажем, Платон иллюстрировал свою философию эйдосов так: материя — золото, а реальные вещи подобны монетам или другим золотым вещам, которым эйдосы придали ту или иную форму.

Так экономическая и духовная жизнь человечества (область ценностей) подчинилась наличным деньгам (область ценности) и их пертурбациям (богатству, бедности, долгам…). Рыночная ценность обесценивает человеческие ценности. Этому бросили вызов религии Осевого времени (библейские пророки, ранние христиане, буддизм… суть Осевого времени — как раз ответ на чеканку монеты и ее чудовищные эффекты): они прокляли режим ценности во имя режима ценностей. Все есть долг, карма — надо выйти из этого круга, — учили одни; нужно искупление, прощение долгов (все это — вполне конкретные экономические ценности), — учили другие. Скажем, Гребер цитирует Отцов Церкви, которые много-много яростно проповедовали против ростовщичества, против долгов, против рабства и т. д. — против режима ценности за режим ценностей. Скажем, само обилие экономических метафор (заимодавец, таланты) в Новом Завете уже говорит, какие проблемы он решал.

Кредит/Кэш

И они выиграли: эпоха наличных денег закончилась на долгое время (на Средние века). Дело в том, что, вопреки обывательскому пониманию, «деньги» — это не только наличные деньги. Деньги в той или иной форме, очевидно, существовали все время, пока существует человеческий разум, ибо люди всегда чем-то обменивались, а значит, всегда были какие-то единицы обмена. Скажем, «социальные деньги» считали не обмен вещей (вещи распределялись не обменом, грубо говоря они были общими), а обмен социальных, человеческих реалий: обиды, браки, обряды и пр. (социальный капитал в буквальном смысле). Деньги как средство обмена материальных вещей появились вместе с появлением государств, но сначала и долгое время они были виртуальными (как, грубо говоря, метры или килограммы; деньги — просто единицы счета товаров и услуг — на самом деле это и сейчас так, но наличные деньги создают иллюзию, что они являются какой-то отдельной реальностью, как если бы мы считали гири или линейки субстанцией массы и пространства). И только на наличные деньги начали покупать уже самих людей (скажем, в Ирландии мера и название денег произошли от цены рабыни: одна единица денег — одна рабыня). Ибо виртуальные деньги — лишь элемент внутри социальных отношений, где с людьми не обращаются как с вещами, и только наличность — кусочки металла — в их безличности, в их оторванности от социальных отношений — могла стать мерой обмена людей как вещей (солдат грабит далекую страну и продает за кусочки металла пленных: феномен рынка — это феномен войны, распада общества, безличности, асоциальности — асоциальности причем особого рода — причиняемой могуществом рабовладельческих империй).

Принципиальна, таким образом, оппозиция наличных и виртуальных денег. Как наличные деньги, здесь присутствующие, материальные, вещные деньги, породили материализм и бесчеловечность, так виртуальные — символические, «на веру» — деньги свидетельствуют о человечном, религиозном обществе. Эпохи наличности, кэша — материалистические эпохи безверия, войн, рабства; эпохи виртуальных денег — эпохи веры, мира, человечности. Кусочки металла, за которые можно все купить, и нечто символическое, состоящее буквально из «веры». Так Гребер с помощью различения двух видов денег дает нам ключ к пониманию истории, в том числе в ее религиозном аспекте:

— догосударственные формы человеческого общежития (по Марксу — первобытнообщинный строй), эпоха социальных денег;

— первые государства (по Марксу — азиатский способ производства): виртуальные деньги и господство религии, Древние Египет, Вавилон, Индия, Китай и пр.; первые известные нам денежные системы изобретены в храмах Междуречья, и это были не наличные, а кредитные («кредит» — вера: виртуальные, символические) деньги;

— военно-рабско-монетные комплексы (по Марксу — рабовладельческая формация): наличные деньги и подрыв религии; эллинистические монархии, Римская империя, эпоха Сражающихся царств в Китае и т. д.; эпоха войн, рабства, материализма, как противодействие ей появляются пророки Ветхого Завета, христианство, ислам, буддизм, конфуцианство и пр.;

— Средневековье (по Марксу — феодализм): снова виртуальные деньги и снова господство религии (тех, что появились как протест против военно-рабско-монетных комплексов), меньше войн, меньше или просто нет рабства;

— капитализм: снова наличные деньги и снова подрыв религии. Зарождается в христианском мире, чтобы стать глобальным феноменом. Эпоха войн, рабства, материализма. Как противодействие ей появляются социалистические и анархические движения;

— Бреттон-Вудская валютная система (1944) начинает, а Ямайская валютная система (1976) заканчивает отвязку денег от золота: снова виртуальные деньги; многие исследователи говорят о постсекулярном повороте: религия возвращается; возможно, наступает новая эпоха виртуальных денег, мира, религии.

Таким образом, наша с вами эпоха — катастрофическая эпоха конца одной и зачинания другой формации — вроде позднего Рима.

Обо всем этом и многом-многом другом интереснейшем и важнейшем можно прочитать в совершенно чудной книге Гребера «Долг. Первые пять тысяч лет истории».

Государство/Рынок

В книге «Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии», помимо всего прочего, тоже интересного и важного, можно узнать о формулируемом Гребером «железном законе либерализма»: «Железный закон либерализма гласит, что всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы в конечном итоге приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на службу правительство».

Действительно, ведь, несмотря на крушение государств советской системы, демонтаж социальных государств на Западе, все «бюджетные экономии» и «оптимизации» бюрократов становится больше, а не меньше (это если даже не считать «частных бюрократов», корпоративных чиновников — менеджеров и их обслугу в коммерческих компаниях). Люди теряют работу, сокращаются рабочие места медсестер, учителей, урезаются социальные системы и пр. и пр. — все ради эффективности рынка, а государство растет. Но ведь, как мы выяснили, рынок — вообще есть эффект государства. Одно из предубеждений, которое разоблачает Гребер, — ложная мысль о том, что «правые за рынок», «левые за государство». Рынок и государство друг без друга не существуют, никогда не существовали и существовать не могут (современная бюрократия появляется именно при капитализме, как сам феномен «свободного рынка» создан государством; как рынок войной и чудовищным репрессиями насаждался государством — см. «овцы съели людей», «опиумные войны»).

Правые не против государства, а за государство, защищающее рынок; левые не за государство, а против двуединой системы государство/рынок.

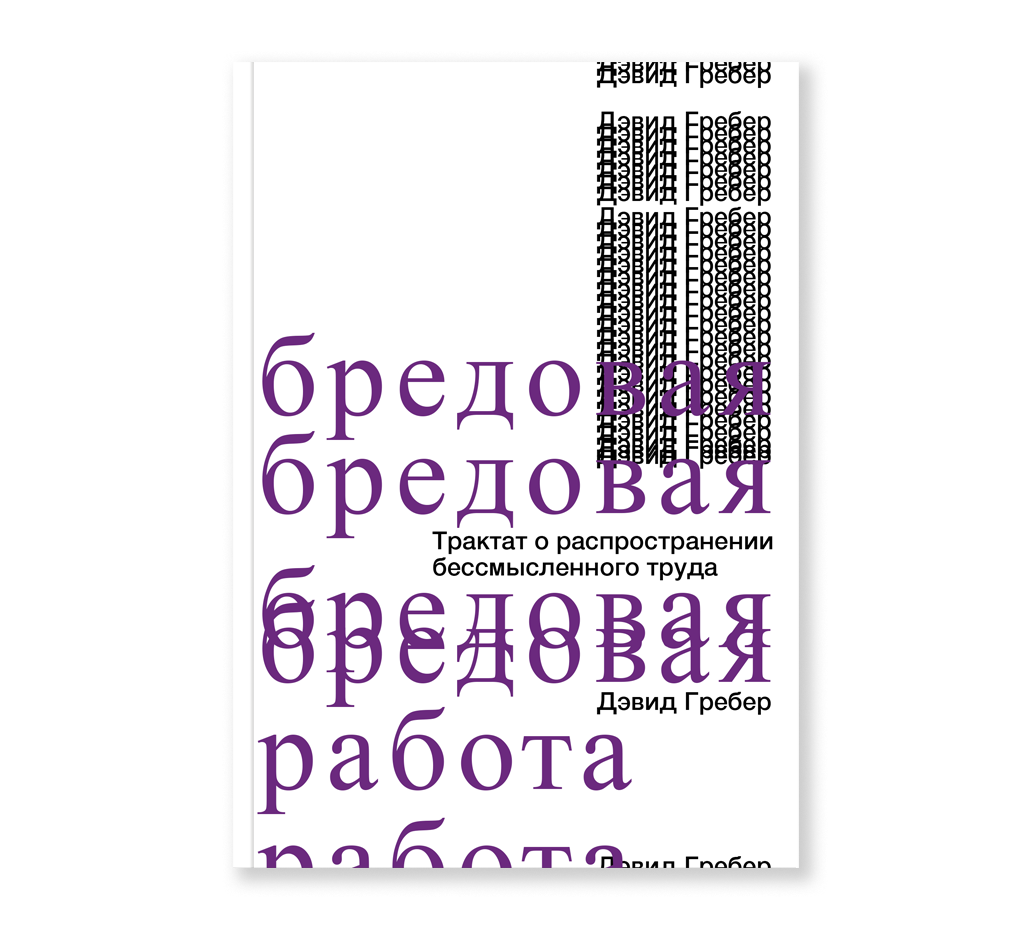

Государство: бюрократия. Рынок: наемный труд. Гребер описывает бюрократию и работу как страннейшие и таинственнейшие вещи — мы не видим их противоестественности, потому что привыкли (так когда-нибудь на бюрократию и наемный труд будут смотреть так же дико, как мы на обожествление царей и человеческие жертвоприношения). Разве бюрократическая волокита во всей ее бессмысленности не напоминает странный ритуал? Разве скучная, бессмысленная работа не напоминает жертвоприношение? Напоминает, и весьма, но спецификум капиталистической религии, согласно знаменитому беньяминовскому определению, в том, что капитализм — единственная религия, не знающая искупления. Бюрократическая волокита — сложный утомительный ритуал, но «очищения» она не приносит; работа — продолжительное жертвоприношение, череда аскетических садомазохистских действий — но катарсиса не будет. Так мы подошли к книге Гребера «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда».

Бред/Смысл

Гребер начинает с того, что убедительно показывает (я ради экономии места здесь и далее буду опускать его аргументацию и исследования, на которые он ссылается, — см. в самой книге), что огромное число современных работ — «бредовы», то есть бесполезны, бессмысленны (рост бюрократии — лишь частный пример бредовизации; и не надо путать бредовую работу с «дерьмовой»: последняя — плохо оплачиваемая неприятная полезная работа, первая — хорошо оплачиваемая бесполезная работа). Например, столь растиражированный рост сектора услуг — ложь, реальный сектор услуг уже сто лет как не растет, а то, что называют его ростом, — рост бредовых работ. Огромное число людей занимается не полезной работой, а бредом (Гребер въедливо создает целую классификацию бредовых работ, мы ее опустим, просто примеры: бюрократия, офисный планктон, рост бессмысленной административной «работы» учителей и врачей, тимбилдинг, корпоративные юристы, лоббисты и пр. и пр.).

Вопрос о рыночной ценности и человеческих ценностях для текущего исторического момента можно переформулировать как вопрос о следующем парадоксе. Во-первых, люди связывают свое чувство достоинства и самооценку с работой. Во-вторых, они ненавидят свою работу.

Что считать бредовой работой? Гребер просто смотрит, что люди считают таковой: огромное число людей считает, что их работа не приносит пользы, а может, даже приносит и вред. Разумеется, «смысл» и «бред» нельзя подсчитать, что означает, что эти понятия якобы «необъективны». Обратите внимание на саму античеловеческую логику такого возражения: «бред» и «смысл» — это, может быть, вообще главные понятия у людей: занимаюсь ли я чем-то полезным, приятным, осмысленным? Приношу ли я пользу, радость — себе и другим? Или я приношу вред, моя жизнь — бессмыслица, если не грех? Это главные вопросы человеческой жизни, это «область ценностей», и вот ее объявляют «необъективной» в пользу «объективной» логики «рыночной ценности».

Экономика сожрала смысл, сожрала людей. Все же люди живут ради смысла и радости, экономика есть только что-то такое, что этому служит, правда? Сейчас не так: люди служат экономике. Капитализм подчиняет режим ценностей режиму ценности, как будто мы растим детей, веселимся, молимся и пр. ради того, чтобы работала экономика. Но останемся в разуме: экономика существует, чтобы мы все это делали, никак не наоборот.

Автоматизация/Бредовизация

Каковы причины бредовизации работы (то есть обессмысливания и обезрадования деятельности сотен миллионов людей)? Если гипотеза о наступлении новой эпохи виртуальных денег верна, то это означает, что мы входим в посткапитализм, капитализм перестает работать: «старые производственные отношения противоречат новым производительным силам», а противоречие это выражается как бредовизация работы.

Что за новые производительные силы? Автоматизация, роботизация — те самые, которых все боятся, ведь «они лишат нас работы». Гребер отмечает поразительную природу этих опасений: вечная мечта человечества — избавление от тяжелого труда — представляется кошмаром! Избавление от тяжелого труда — разумеется, мечта, цель, идеал, но почему тогда его считают кошмаром? Потому что это кошмар для капитализма. Капитализм есть система наемного труда, но автоматизация отменяет наемный труд, то есть отменяет капитализм: кошмар! Автоматизация приводит не к безработице, а к отмене капиталистической системы труда, собственности и распределения. Но поскольку «мысли господствующего класса — господствующие мысли эпохи»: мы (которые были бы избавлены от тяжелого труда и прочих радостей капитализма) страшимся автоматизации, потому что ее страшатся капиталисты. Очевидно, что если большинство рабочих мест будет автоматизировано, то пострадают не рабочие, а капиталисты: система наемного труда обессмыслится, товары будут производиться не оплачиваемым зарплатой трудом, и соответственно, их нельзя будет продавать, коли не будет зарплат.

Другая забавная деталь: почему-то большинство описаний автоматизации труда упускают возможность автоматизации работы капиталистов и управленцев (но, когда менеджеры исхищряются в исследованиях, как увеличить эффективность работы рабочих, они почему-то не делают так же со своей собственной работой): при автоматизации они просто не будут нужны, современные технологии делают реальной автоматическую плановую экономику (что предчувствовал Маркс, говоря об «общественном интеллекте»). Человечество приближалось к утопии автоматизации в 1960-е, но тогда элитам удалось остановить процесс и запустить неолиберальную реакцию (поэтому бумерское ворчание на «поколение снежинок» лицемерно, гнусно и ложно: бумеры жили при социальном государстве, которое не смогли защитить, «снежинки» — первое поколение послевоенного мира, которое в силу этого будет жить — уже живет — хуже родителей). Важно то, что бредовая работа нужна, чтобы освободившиеся от автоматизации люди где-то работали, то есть уже сейчас мы могли бы работать существенно меньше, если бы перераспредели на всех объем реально необходимой работы; но это угрожает системе.

Момент культурной гегемонии важен, в частности, потому, что он — одна из причин бредовизации. Современная корпоративная культура «эффективности» и пр., будучи культурой господствующего класса (финансового сектора), распространяется на все общество: учитель должен быть «эффективен», и врач, и ученный.

И вот вместо того, чтобы учить, лечить, исследовать, человек занимается «показателями эффективности», борьбой за гранты и прочим бредом: так логика рыночной эффективности бредовизирует, бюрократизирует, разлагает работу учителей, врачей, ученых — нас всех.

Примеры распространения гегемонии бреда: господство кураторов в современном искусстве, продюсеров в кинематографе — это не что иное, как бюрократизация искусства, господство менеджеров.

Феодализм/Капитализм

Это, скорее, идеологическая часть проблемы. Политико-экономическая такова: на угрозу автоматизации капитализм ответил, во-первых, переносом производств в нищие страны (и так ту работу, какую могли делать роботы, делают полурабы за плошку риса), во-вторых — бредовизацией работы в развитых странах. Нехорошо, чтобы человек не был рабом хозяина, «нужно работать»: бредовая работа есть режим подчинения масс. Автоматизация могла бы освободить нас от тяжелого труда и ликвидировать капитализм: вместо этого капитализм заставляет нас заниматься бредом, тем самым сохраняя производственные отношения капитализма, обессмысленные автоматизацией (обессмысленность капитализма перекладывается на работников).

Результируют эти процессы в «менеджерском феодализме». Капитализм был прогрессивен и эффективен на своей индустриальной стадии (коя пришла к автоматизации, то есть к посткапитализму). На финансовой стадии он антипрогрессивен и неэффективен: финансовый капитализм, собственно, больше не производит (паразитирует на производстве). Он распределяет ресурсы, а там, где речь идет о распределении, — бредовые, сложные иерархии распределения выгодны их участникам; так образуется сложная «феодальная» иерархия распределения (финансисты, юристы, администраторы, менеджеры, бюрократы и их обслуга); и эта иерархия заинтересована только в своем раковом росте и сохранении своего положения, а уже не в производстве, его развитии и пр. (поэтому «феодализм» — потому что иерархия перераспределения, но отличие современного феодализма от средневекового в том, что последний был организован как самоорганизация производителей, в нынешнем ни о какой самоорганизации нет и речи — напротив, «учет, контроль, управление»). Вот этот-то «менеджерский феодализм» и есть причина бредовизации работы (с одной стороны, бредова сама иерархия, которая не имеет смысла и не приносит пользы, а только распределяет, с другой, она бредовизирует всех — отчасти в силу культурной гегемонии, отчасти чтобы держать людей в подчинении, порождая бредовые иерархии контроля и управления). Идеология «сводного рынка» — полная противоположность тому, что она провозглашает: на самом деле «свободный рынок» — политический проект в экономической упаковке.

Бредовизация работы не вызвана рациональными экономическими причинами, она — политический режим поддержания власти финансового капитала. Не рост сектора услуг и информационного сектора, но господство финансового капитала ведет к бюрократизации и бредовизации.

Гребер уделяет много места деконструкции современной политической идеологии. Нужно оставить и правый миф об успехе, и левый миф о нематериальном труде. Административно-информационная сфера («нематериальная экономика», рост IT и пр.) — огромное производство бреда, экономика бессмыслицы. Не голытьба пожирает общество, и не пролетариат устарел, а модные умники («эффективные менеджеры», «креативные директоры») порождают бред. Современный менеджмент есть кафкианская антиутопия управления и контроля (задумайтесь, что именно при неолиберализме «совещания» и прочий административный бред возрос неимоверно). Современные якобы левые (американские демократы, британские лейбористы, французские социалисты, немецкие социал-демократы и пр.) уже давно не партии рабочих, а партии администраторов. Пролетариат не исчез: кто, вы думаете, учит детей, лечит больных, тушит пожары, приносит вам еду в ресторанах? Просто эти псевдолевые представляют не учителей и врачей, а административный персонал школ, университетов, больниц, профсоюзов и пр. Парадокс в том, что именно «левые» открыли дорогу господству финансового сектора с его бюрократизацией/бредовизацией всего на свете (и поэтому правые парадоксально правы, обвиняя левых в засилье бюрократии, но они не замечают, что это засилье — эффект капитализма, современный капитализм есть сеть «крупных бюрократически организованных компаний»). Грубо говоря, современные «левые» — партия финансового капитализма, а правые — индустриального капитализма (и таким образом как бы левей «левых»).

Понятно тогда, почему рабочий класс с таким презрением относится к «левым». Здесь есть деталь: условный бедняк может представить, что его дети разбогатеют и вольются в экономическую элиту, но представить, что они вольются в культурную — нельзя (так как для этого нужны не только деньги, но и связи, культурный капитал и пр., которых в рабочих семьях не наберешь), и вот поэтому рабочие не верят «левым» речам культурной элиты о «равенстве» и т. п. — ибо она стала закрытой кастой похлеще капиталистов. Особое презрение рабочих к культурной элите объяснимо тем, что она заняла все места, где можно работать на человеческие ценности (наука, искусство, филантропия, даже активизм), а не на рыночную ценность.

Отсюда понятно, почему непременной чертой правого популизма является любовь к армии, ведь армия — единственное место, где можно служить человеческим ценностям, а не рыночной ценности, не будучи частью культурной элиты. Армия (как минимум в воображении правых популистов) есть сообщество, действующее не ради денег, сообщество, основанное на сотрудничестве, солидарности, братстве, сообщество, служащее высоким, некоммерческим, неэгоистическим целям, сообщество, куда принимают всех. Иными словами, «армейский» идеал правого популизма есть не что иное, как «латентный коммунизм».

Забота/Работа

Все это еще идет от протестантизма с его ужасающей борьбой с радостью, человечностью, праздничностью. «Протестантская этика», «пуританство»: не надо народных гуляний, не надо веселья, но не надо и монастырей: все эти простолюдины и все эти монахи — бездельники, а «надо работать» (а не радоваться жизни, молиться). Одни и те же люди ненавидели монахов и ненавидели веселье: обезрадующая, обессмысливающая, обезбоживающая, подчиняющая природа капитализма. Большую часть истории люди работали намного меньше, чем 8 часов в день (а чего стоило выгрызть у капитализма даже эти 8 часов!), и работали дома, а не «на работе». Капитализм же подчинил человека, с одной стороны, работе на других (хозяев), с другой — «отдыху» (то есть потреблению). Работа/отдых, производство/потребление — и то и то служит прибыли капиталистов и выжирает человеческое существование, которое не сводится к «работе и досугу» (любовь, дружба, молитва, веселье — не «досуг», но сама человечность, то, ради чего люди живут и что капитализм свел к «досугу» и «потреблению»). Гребер определяет потребление как компенсацию отсутствия жизни, кою сожрала система.

Произвести товар, потребить товар — этот ритм уничтожает человечность, но, как показывает Гребер, упускает и важное, чисто экономическое измерение: работу заботы.

Забота, то, что обычно связывают с женским, — воспроизводство всего вокруг. Воспитание детей, поддержание дома и семьи, поддержание социальных отношений, питание и лечение, преподавание, социальная работа, уборка наконец — мы часто упускаем, что большинство работ — не «производство», а «воспроизводство», т. е. забота. Капитализм, расчленяя семью на работающего на босса мужчину и «сидящую дома» женщину, огромную часть экономики (женский труд, воспроизводство, забота) выносит как бы за скобки, работой не считает (и тем самым осуществляет перманентное ограбление, перманентное «первоначальное накопление капитала» — те, кто всех родили, всех воспитали, те, кто воспроизводят саму человечность, — не «работают», а сидят дома, то есть просто-напросто бесплатно обслуживают систему). И даже когда это считается работой (сиделки, соцработники и пр.) — то какой-то несерьезной, и платить за нее много не надо. Важно, что эта «забота» есть чистая человечность, труд любви. Ее-то как раз — то, что не «замечает» капитализм, — автоматизировать невозможно. Собственно, попытки ее автоматизации — одна из причин бредовизации: и вот врачи не лечат, а учителя не учат, а занимаются бессмысленной писаниной. Или, скажем, система социальной помощи нужна, как ни странно, для социальной помощи, но ее захватили метастазы бюрократического рака — и так то, что должно служить помощи, служит обратному: единственная цель бюрократии, сидящей на социальной системе, — унизить человека, не дать ему жалкие копейки пособия (это при том, что огромные суммы тратятся на поддержание бюрократического аппарата, который следит за тем, чтобы копейка не ушла кому «не нужно»). Если машины будут осуществлять производительный труд, — а это возможно вот уже несколько десятилетий, — то людям останутся только чисто человеческие дела: забота, любовь, творчество, наука (которые тем самым высвободились бы из власти рыночной ценности: суть не в том, что за такие вещи надо платить, суть в том, что мы можем уйти вообще от логики платы). Вместо этих чисто человеческих дел мы занимаемся бредом.

Интересно, что Гребер приводит данные психологических исследований, которые показывают, что «заботливый класс» (наемные работники, домохозяйки) более эмпатичен (сострадателен, человечен), чем средний класс и элита. Оно и понятно: ведь их работа — общение с коллегами, начальством и клиентами, служение им, помощь им, выслушивание их… От этого «избавлены» средний класс и элита. Интересна и другая поставленная Гребером в связи с этим проблема: работа заботы привязывает подчиненных к угнетателям (крепостного к барину, жену к мужу в патриархальной семье); одинокий максималист может позволить себе быть радикалом, человек, заботящийся о семье и пр., — не может, ему надо заботиться, тут не до радикализма.

Здесь становится понятна «непорочная ненависть» к родным, прописываемая преподобным Иоанном Лествичником, становятся понятными слова Христа «кто не возненавидит…»: нужно разорвать узы плотской любви к миру сему именно для того, чтобы выстроить новую общность истинной, духовной любви. Плотская любовь закрепощает в мире греха, то есть парадоксально работает против любви; и парадоксально ради любви нужно отказаться от любви…

Свобода/Принуждение

Важна эта «духовная», «экзистенциальная» сторона исследований Гребера: смысл, забота — вот ради чего живут люди, и вот подлинная суть экономики, которую выворачивает наизнанку капитализм. Возьмем миф о «бездельнике». Якобы безработные не работают потому, что лентяи. И вообще «надо работать», потому что если человека не заставлять работать, то мы все сколемся, сопьемся, деградируем. Эта античеловеческая идея — важная часть капиталистической идеологии.

На самом деле людям нравится работать. Ради помощи другим, самореализации, удовольствия, творчества. Человек в своей сути есть свободное существо, а быть свободным — значит оказывать воздействие на окружающий мир, то есть работать. Человек принципиально есть трудящееся существо. Без работы он сходит с ума, как это знают психологи. Парадокс солженицынского Ивана Денисовича — даже в невыносимых условиях концлагеря человек хочет работать и получает удовольствие от работы, даже от самой примитивной. Такова человеческая природа: человека не надо заставлять работать. А вот заниматься бредом, работать на хозяина — вот такому, да, нужно заставлять, принуждать. Учить детей — интересно и полезно, как и лечить, исследовать природу и общество, придумывать полезные вещи или интересные истории, как и водить автобус, готовить, убирать, строить, писать код. Мы занимаемся этим, чтобы не умереть с голоду, но важнейшая истина в том, что мы занимались бы этим и просто так — ради радости приносить пользу и просто радости работы (ради тщеславия, наконец, — что удивляет в капитализме, что при нем даже страсти деградировали: все же страстей больше, чем одна корысть; к тому же есть множество других способов мотивации, кроме денежной — религиозная, моральная и пр.; к тому же «работать ради денег» и «работать ради выживания» — не одно и тоже: большую часть истории люди работали, чтобы поддерживать и развивать свою жизнь, но при этом не работали на других за деньги). А вот чем бы мы не занимались — так это бредом и унизительным подчинением.

На самом деле, как показывают исследования, именно бредовая работа ведет к агрессии на рабочем месте, вражде, лентяйству, очковтирательству. Осмысленная же работа не дает таких эффектов: потому что людям нравится осмысленно работать, и работают так они эффективно, без агрессии и пр.

Любая работа приносит усталость, есть работы, в которых почти нет радости, но много усталости, скуки. Но и такая работа если и не несет радости, то несет нравственное удовлетворение: она воспринимается как жертва другим людям: «Я делаю что-то полезное». Такую работу мы все равно совершали бы ради других. Какой же ужас, когда монотонная и безрадостная работа делается ради жертвы не другим, а хозяевам, и хуже того — никому, бреду. Ужас бредовой работы: есть жертва, но нет смысла.

Такой же миф — о стремлении к максимальной выгоде. Это циничный и нереалистичный взгляд на человека: на самом деле он стремится к смыслу и радости, но не к выгоде.

Работать осмысленно, работать ради пользы и радости — фундаментальная потребность человека, и когда капитализм вынуждает нас заниматься бредовой работой, он буквально насилует человеческую природу. Я хотел бы показать, что вот такой «человеческий», «духовный» подход Гребера к экономике совпадает со святоотеческим подходом.

Патристика/Экономика

Святитель Григорий Нисский, например, учил: «Человек подобен Богу и благословлен свободой, потому что быть хозяином самого себя и не иметь другого хозяина является свойством божественного блаженства. Насильно же перемещать кого-то в другое место значит лишать его (или ее) чести. Если некоторые люди по своему выбору заставляют человеческую природу делать что-то неуместное, они лишают ее блага, которым она наделена, и оскорбляют ее честь, которая приравнивает человека к Богу. Потому что свобода равна Богу».

Так, например, Гребер пишет, что ранние христиане сочли бы систему продажи рабочего времени прямым оскорблением, ведь время, строго говоря, принадлежит только Богу. Это к вопросу о свободе и принуждении.

Но «метод» Отцов Церкви вообще таков: слияние до неразличимости богословия и политэкономии. Святитель Григорий одновременно говорит о свободе как богословской реалии и как о политэкономической реалии — это одно и то же без разрыва. Также, когда столь многие Отцы учили о бесконечном зле ростовщичества (финансового рынка), они одновременно говорили, что ростовщик, копя деньги, копит грехи («духовная» сторона), греша тем, что приводит людей к нищете («материальная» сторона).

То есть Гребер, переподчиняя вопрос рыночной ценности вопросу человеческих ценностей, делает то же самое, что и Отцы: возвращает экономику внутрь границ морали: экономика — служанка морали. Гребер, скажем, так проводит различие между левыми и правыми: левые отождествляют в одно рыночную ценность и человеческие ценности (как Отцы), а правые максимально их разводят («философия ростовщика», как называл это святитель Григорий).

Или, например, святитель Иоанн Златоуст проводит мысленный эксперимент (в 34-й беседе на 1 Кор). Разделим общество на два города: город трудящихся и город чиновников, богачей и пр. Первый будет прекрасно функционировать, второй — быстро умрет, ведь трудящиеся создают все, а чиновники/богачи — ничего. Такой же эксперимент проводит Гребер и даже иллюстрирует его реальными событиями: ирландские банковские служащие бастовали полгода, и ничего не произошло, страна не заметила забастовки. Нью-йоркские мусорщики бастовали десять дней, и город начал коллапсировать. Мусорщики, следовательно, важны, нужны, а банковские служащие не важны, не нужны. Другой забавный пример: когда правительство Бельгии не работало в силу многомесячного политического кризиса, страна не просто не вверглась в бездну «анархии», но все шло не просто как обычно, но и лучше (правительство в силу своего несуществования не ввело режим бюджетной экономии, что привело к экономическому росту большему, чем у стран, где правительство, к несчастью, существовало и такой режим ввело). Интересно, что рынок-таки «правильно» угадывает такие вещи. Гребер выводит закон: чем полезнее работа, тем меньше за нее платят, чем бесполезнее, вреднее — тем больше, как будто бы так, что осмысленная работа — сама по себе вознаграждение, а за бредовую работу, как вредную для человеческой природы, нужно доплачивать… Рынок возносит вверх бессмыслицу и низводит вниз осмысленность. Полезная работа презираема (учителя, рабочие), бесполезная уважаема (юристы, финансисты).

Но и реформы Златоуст и Гребер предлагают одинаковые. Давайте, предлагал Златоуст (11-я беседа на Деян), в столице Византии поделим все богатства поровну, давайте все будет принадлежать всем — тогда не будет распрей, не будет нищеты и голода, тогда мы будем жить как апостолы, монахи, ангелы, тогда мы исполним Евангелие, тогда весь мир обратится ко Христу… То же самое предлагает и Гребер: надо отвязать условия жизни от труда — безусловный базовый доход (ББД), у всех должны быть средства к существованию, тогда не будет бредовой работы, принуждения, будет свободный труд, смысл, радость; не будет «общественной проституции», когда мы учим детей, лечим больных, создаем полезные вещи ради денег (как проститутки). Конечно, идея ББД крайне противоречива (Гребер мельком это упоминает): не приведет ли ББД скорее к обществу позднеримского образца: абсолютной власти элиты и абсолютной бессмыслицы масс, которым элита подбрасывает «хлеба и зрелищ»? Такая же, к слову, проблема с греберовской утопией автоматизации: сама по себе технология ничего не меняет, как не изменит ничего сам по себе ББД. Нужно фундаментальное изменение общества; а автоматизация и ББД будут правильно работать уже как элементы этого нового общества. Как можно убедиться по ленинской работе об империализме, эффекты, описываемые Гребером, происходили уже во время Первой мировой (господство финансового капитала + бюрократизация), но тогда они были остановлены русской революцией и западными социал-демократиями. Следовательно, эти эффекты имеют чисто социально-экономическую природу (капитализм по своим внутренним законам приходит в тупик и требует снятия) и устраняются опять же социально-экономически. Но суть не в этом. Я хотел показать общность подходов Гребера и Отцов.

Можно применить метод православного мыслителя Алексея Лосева: деньги есть инобытие труда, труд — материя экономики, деньги — идея экономики; деньги есть «смысл» труда (идея труда, логос труда). Таким образом, капиталисты, отчуждая прибавочную стоимость, отчуждают сам смысл у рабочих. Так работал классический, индустриальный капитализм. В современном, финансовом капитализме отчуждение смысла перерастает в обессмысливание самого труда — в бредовизацию работы. Вполне клинически причем: Гребер считает, что эпидемия депрессий и прочих ментальных проблем — следствие бредовизации. Человек буквально сходит с ума. Ведь если человек — свободное, то есть работающее существо, то бредовизация работы есть бредовизация самого человека. В бредовой работе (а вообще говоря, в любой несвободной, наемной или рабской работе) человек лишен смысла, цели — самого себя, как учил преподобный Симеон Новый Богослов:

«Премудрый и всеблагий Бог, для бытия в мире сем, создал отца и сына, но не раба и наемника. Ни первый отец наш не был рабом или наемником, ни первый сын. Ибо кому бы они были рабами и наемниками? Рабство и наемничество явились уже после: рабство произошло от вражды людей между собою, по коей начали воевать друг против друга, и друг друга порабощать; а наемничество от бедности и недостатков, кои одолевать начали слабейших по причине жадности и корыстолюбия сильнейших. Таким образом, и раб, и наемник произошли от греха и зла, воцарившихся среди людей: ибо без насилия и бедности ни рабом никто бы не был, ни наемником. Кому придет желание быть ими, когда рабы и наемники не то делают, что хотят и что им нравится, но то, что хотят их господа? Причиною сего — диавол, злая умная сила, от Бога отступившая.

Существующие в мире деньги и имения являются общими для всех, как свет и этот воздух, которым мы дышим, как пастбища неразумных животных на полях, на горах и по всей земле. Таким же образом все является общим для всех и предназначено только для пользования его плодами, но по господству никому не принадлежит. Однако страсть к стяжанию, проникшая в жизнь, как некий узурпатор, разделила различным образом между своими рабами и слугами то, что было дано Владыкою всем в общее пользование.

Дьявол внушает нам сделать частной собственностью и превратить в наше сбережение то, что было предназначено для общего пользования».

Так преподобный учит нас: Бог задумал человечество как общность заботы; но вызванные жадностью и корыстью сильнейших войны и бедность породили рабский и наемный труд; все же деньги и вся собственность — на самом деле общие, а частная собственность — от дьявола… Так Гребер, в сущности, повторяет то, что когда-то сформулировал преподобный Симеон.

Продолжая лосевскую диалектику: если работа носит принципиально коллективный, общественный характер (одни добывают сырье, другие из него производят товар, третьи доставляют его четвертым, которым он нужен и т. д.), то и смысл труда коллективен, следовательно, ББД есть коллективизация смысла труда, то есть приведение этого смысла в тождество к коллективному характеру труда; таким образом, ББД есть способ излечения от отчуждения смысла, от бредовизации. Я не думаю, что ББД — правильное решение, но Гребер заканчивает книгу на нем (справедливости ради, уделяя ему крайне мало места; книга посвящена другим вопросам, и скорее исследует, задает вопросы, а не предлагает решения).

Но, повторяю, главное — вот этот святоотеческий подход: неразличимость «духовного» и «экономического», борьба за смысл и человечность против бреда и принуждения. Просто-напросто человек — моральное существо, и то, чем он занимается (экономика), должно быть моральным. А если это не так, то мы имеем имморализм, грех.

Если Гребер прав и бредовизация работы сигнализирует о начавшемся несоответствии старых (капиталистических) производственных отношений новым производительным силам — то есть о наступлении новой (посткапиталистической) формации, что подтверждается такой важнейшей реалией, как исчезновение наличных денег и господство виртуальных денег, — то у нас есть все основания говорить о том, что эпоха материализма и атеизма уходит в прошлое, о том, что наступает новая религиозная эпоха. И то, что выдающийся антрополог мыслит в той же логике, что и Отцы Церкви, подтверждает это: мы входим в эпоху актуальности, действенности, даже «практичности» патристики.