Сон про музей в борделе

В четверг, 13 марта 1856 года Бодлер проснулся в пять утра оттого, что Жанна с шумом подвинула у себя в комнате какой-то предмет. Пробуждение оборвало на середине запутанный сон. Бодлер мгновенно взялся за перо, чтобы рассказать этот сон Асселино, преданному другу, который в будущем возьмёт на себя труд собрать все архивы поэта. Бодлер ценил хорошие манеры, он отлично знал, как это скучно, выслушивать чужие сны. Монсеньор Делла Каза был того же мнения. Почему же тогда Бодлер выбрал Асселино, чтобы немедля и во всех деталях поведать ему свой сон? (Он никогда не делал этого ни прежде, ни потом). «Коль скоро сны вас развлекают» — так начинает Бодлер свое письмо, свидетельствующее о том, что Асселино был его наперсником по части сновидений. Двумя годами раньше Асселино опубликовал в одном журнале свой рассказ «Нога», в котором описывал приготовления к казни в саду Тюильри: должны были расстрелять некоего генерала. Эта история может рассматриваться как сон о несостоявшейся казни генерала Опика: сон, подсказанный другу сознанием Бодлера. Возможно также, что поделившийся сном не мог рассказать его от первого лица. Но однажды он отделил сон от новеллы и прокомментировал его в рецензии, являющей собою самый проникновенный его текст, посвященный сну как таковому.

Сон Асселино

«Однажды мне приснилось, что я стою посреди центральной аллеи сада Тюильри в плотной толпе, собравшейся посмотреть на казнь некоего генерала. Все присутствующие хранили почтительное и торжественное молчание.

Генерала принесли в дорожном сундуке. Он вылез из него в форме и при всем параде, с непокрытой головой, и затянул тихим голосом траурный гимн.

Вдруг откуда ни возьмись, справа, со стороны площади Людовика XV, на площадку выскочил военный конь, под седлом и в сбруе.

К приговоренному подошел жандарм и почтительно вложил ему в руки заряженное ружьё: генерал прицелился, выстрелил, и конь упал замертво.

После этого толпа начала расходиться, и я тоже пошел прочь, глубоко убежденный, что существует обычай: когда генерала приговаривают к казни, если на месте казни появляется его конь и генерал его убивает, то получает помилование».

Во время февральского восстания 1848 года Жюль Бюиссон встретил на улице Бюси денди. Это был Бодлер, который, вскидывая к плечу «великолепное ружьё», убеждал мятежников найти и расстрелять генерала Опика. Слушавшие его, возможно, не возражали против того, чтобы расстрелять какого-то генерала, при том что знать не знали, кто такой генерал Опик. А тот, со свойственным ему везением, был далеко от Парижа, да и вообще мало был знаком народу. А главное, революционеры, которых случай свел с Бодлером, не догадывались, что самым страшным грехом генерала Опика была женитьба на вдове Каролине Бодлер.

Между тем мятежным днем и рецензией на рассказ Асселино прошло одиннадцать лет. За это время Бодлер успел прийти к заключению, что 1848 год был «притягателен только своей Нелепостью». Впрочем, кое-что осталось неизменным: генерал Опик. Всякая революция стремится к публичному принесению в жертву короля. А поскольку последний может быть заменен одним из своих генералов (в нашем случае это генерал Опик), то и генерал может быть заменен своим конем. Ведь конь, согласно брахманической доктрине, — наиболее близкое к человеку животное и может заменить своего хозяина в ритуале жертвоприношения. На этом принципе была построена древнеиндийская, ведийская ашвамедха, жертвоприношение коня как утверждение власти раджи. Если по прошествии длящегося целый год сложнейшего ритуала блуждания коня на свободе это животное приносили в жертву, то раджа получал власть надо всеми соседними провинциями. Но в эпоху Бодлера древняя Индия представлялась далекой и отсталой, а тексты, описывающие обряд ашвамедхи, еще не были переведены. Однако сновидение, казалось, всё это знало и применило оное знание к современности. В нём короля не приносили в жертву, а гильотинировали на площади Людовика XV (ныне площадь Согласия), и конь сам прискакал именно на эту площадь. Далее, чтобы избежать убиения короля, понадобилось заменить его генералом, а чтобы избежать умерщвления генерала, застрелить коня. Более того, генерал (заместитель короля) убивает своего скакуна из собственного ружья. Точно так же в древней Индии, вместо того, чтобы приносить в жертву раджу, приносили в жертву коня – и этот ритуал готовил сам раджа. В переходе от жертвоприношения к казни — мгновенный перенос из древности в современность. Две ситуации отличны во всём, кроме главного: необходимости заменить жертву. Бодлеру удалось осуществить этот головокружительный скачок между историческими реалиями через сон друга. Скорее даже через сон, рассказанный Асселино в своей новелле, но воспринятый Бодлером как свой собственный, где он заменяет друга согласно одному из «чудовищных паралогизмов», которые во сне представлены как вещи «совершенно естественные» и в дальнейшем, через скрытые каналы, питающие всю литературу.

На этот раз Бодлер поставил перед собой цель рассказать Асселино собственный, «еще горячий» сон. Он определил его как фрагмент «почти иероглифического языка, ключом к которому» он не владеет. Это набор «невнятных слов», подобных тем, что исходят от храма природы в стихотворении «Соответствия». Спящий окружен лесом символов, глядящих на него «привычными глазами». Он осознает, что это – иероглифы, иначе говоря, образы, наделенные смыслом, разгадать который ему не дано. Он может только созерцать их, прислушиваться к ним, либо воспроизводить, пересказывать их, как он делает, делясь своим сном с Асселино. Это внимание к «присущей вещам таинственности» – обычное для Бодлера состояние. Равно как и состояние тех, кто не ведает, что живет в окружении иероглифов. Повторяю, разница состоит исключительно в осознании этого. Точно так же зло как таковое и «сознательное зло» — разные вещи. Рассказ является первой – и, возможно, последней формой осмысления.

Ради этого Бодлер в пять утра сел за стол и принялся за письмо к Асселино. Он не был по натуре своей рассказчиком. Много лет подряд он обещал написать роман — обещал самому себе, матери, издателям журналов. Но весь его повествовательный пыл, как в жерло, вылился в этот сон.

Сон Бодлера

«Было (в моем сне) два или три часа ночи, и я один гулял по улицам. Я встретил знакомого по имени Кастий, у которого в городе были, кажется, кое-какие дела. Я сказал, что составлю ему компанию и воспользуюсь экипажем, чтобы отправиться по собственной надобности. Итак, мы взяли экипаж. Я считал своим долгом преподнести хозяйке одного большого публичного дома мою книгу, только что вышедшую. Я смотрел на книгу, которую держал в руках, и вдруг обнаружил, что она непристойного характера, что объясняло необходимость подарить ее вышеозначенной особе. Более того, в моем сознании эта необходимость являлась лишь предлогом, чтобы заодно уестествить одну из девиц заведения, что означало, что без необходимости подарить книгу я бы не решился заглянуть в дом терпимости. Ничего этого я не стал объяснять Кастию, а приказал остановить экипаж у дверей нужного мне дома и оставил моего спутника ждать, обещав самому себе долго не задерживаться. Позвонив и войдя в переднюю, я обнаружил, что ширинка моих брюк расстегнута и наружу свисает мой член. Я посчитал непристойным являться в таком виде даже в заведение, подобное этому. В придачу я почувствовал, что у меня мокрые ноги, и, опустив глаза, заметил, что я босиком стою в луже у подножия лестницы. «Ба, – подумал я, – да я их помою, прежде чем уестествлять девицу и до того, как выйду на улицу». Я поднялся по лестнице. Начиная с этого момента о книге не было уже никакого упоминания.

Я оказался в просторных залах, сообщавшихся между собой, дурно освещенных и имевших обветшалый и унылый вид. Они напоминали старые кафе, заброшенные читальные залы или отвратительные игорные дома. Девицы, разбредшись по этим залам, беседовали с мужчинами, среди которых я заметил несколько школяров. Мне было очень грустно и не по себе; я опасался, как бы кто не заметил моих босых ног. Опустив глаза, я увидел, что одна из них уже обута. Некоторое время спустя я обнаружил, что обуты обе.

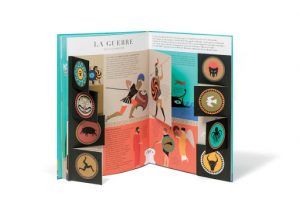

Меня поразило, что стены в этих анфиладах украшены всевозможными рисунками в рамках, причем не все они непристойного содержания. Там были даже изображения архитектурных сооружений и египетских фигур. Поскольку я всё больше чувствовал себя не в своей тарелке и не решался приблизиться ни к одной девице, я занимал себя тем, что внимательно разглядывал все подряд рисунки.

В отдаленных залах я нашел весьма занятную серию. Среди скопища маленьких картинок я обнаружил рисунки, миниатюры, фотографические снимки. Они представляли собой раскрашенных птиц со сверкающим оперением и совершенно живим глазом. Временами это были лишь половины птиц. Иногда попадались совсем странные, чудовищные, почти аморфные картинки, изображавшие какие-то аэролиты. В углу каждой картинки была надпись. «Такая-то девица в таком-то возрасте и в таком-то году зачали и породила этот плод» – и так далее в том же роде.

В голову мне пришла мысль, что все эти рисунки мало способствуют тому, чтобы возбуждать любовное влечение.

И ещё другое соображение: что в мире есть только одна газета, «Сьекль», достаточно глупая для того, чтобы открыть дом терпимости и учредить в нем музей медицины. «В самом деле, — подумал я, — это же «Сьекль» дала деньги на устройство борделя, а музей медицины свидетельствует о её маниакальном стремлении к прогрессу, науке и распространению знаний. И вот я соображаю, что современные глупость и невежество таинственным образом приносят свою пользу и нередко то, что было сделано во зло, благодаря духовной механике, оборачивается благом.

Ясность моего философского сознания привела меня в восторг.

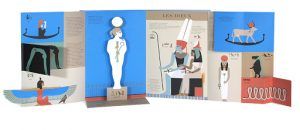

Но среди всех этих диковинных существ имелось одно — живое. Это монстр, родившийся в доме терпимости и всё время стоявший на пьедестале. Будучи живым, он тем не менее являлся экспонатом музея. Он не уродлив. Лицо его даже миловидно, смугло, восточного оттенка. В нем самом много розового и зеленого. Сидел он, на корточках, в странной, скрюченной позе. К тому же вокруг него, вокруг его членов, было обкручено что-то темное, напоминавшее толстую змею. Я спросил его, что это такое, и он объяснил, что это нечто вроде чудовищного аппендикса, растущего у него из головы, этот отросток податлив, как каучук, но настолько длинен, что если его обкрутить вокруг головы, как собранные в жгут волосы, то он окажется слишком тяжелым, чтобы так его носить; и что поэтому он вынужден обкручивать его вокруг тела — что, впрочем, смотрится довольно эффектно. Я долго беседовал с этим монстром, который рассказал мне о своих горестях и печалях. Вот уже много лет он обязан сидеть в этом зале, взгромоздившись на пьедестал, на потребу любопытной публике. Но главная его печаль — это ужин. Будучи живым существом, он обязан ужинать вместе с девицами заведения; каждый вечер он, пошатываясь и неся свой каучуковый отросток, проходит в залу, где происходит трапеза. Там он должен держать свой отросток при себе, обкрутив вокруг тела, либо складывать его на стул, как моток веревок, потому что если оставить его свободно висеть, то приходится сильно запрокидывать голову. В придачу, ему, маленькому и скрюченному, приходится сидеть за столом рядом с рослой и стройной девицей. Всё это он сообщил мне без горечи. Я не решался до него дотронуться, но он вызывал у меня живейший интерес.

В этот момент (но уже не во сне, а наяву) моя жена передвинула в своей комнате какой-то предмет мебели, что стало причиной моего пробуждения. Я проснулся усталым, разбитым, вялым, с болью в спине, ногах и пояснице. Думается, я спал в неудобной, скрюченной позе, как тот монстр».

Этот сон надо рассматривать прежде всего как рассказ — и рассказ ошеломляющий. Возможно, самый смелый за весь XIX век. В сравнении с ним «Фантастические рассказы» Эдгара По звучат как робкие и устаревшие, повествование в них подчинено определенным канонам, а также требованиям возвышенности стиля. Сон Бодлера, напротив, лаконичен и сух, речь нервно спотыкается, встает на дыбы. Интерпретировать сон Бодлера — как будто у нас есть «ключи» к его иероглифам, тогда как у него самого таких ключей не было, — выглядело бы величайшей самонадеянностью. Метафизической бестактностью. Это значило бы допустить возможность существования некоего мозга, который мог бы четко объяснить всё, что творилось в сознании Бодлера. К счастью, communicatio idiomatum («общение свойств») между двумя сознаниями не предполагает такой возможности. Более того, невозможно также слияние отдельно взятого сознания с самим собой, поскольку неведомое всегда преобладает. Зато мы имеем возможность проследить сон Бодлера подробно, шаг за шагом. Мы можем посмотреть, куда он тянет свои многочисленные щупальца и нити, можем поймать обрывки образов, осколки видений, потому что во сне «имеют право на существование абсурдное и невероятное».

Итак, время во сне – два или три часа ночи, и Бодлер бродит один по улицам Парижа. В придачу у него имеется «собственная надобность», которую он должен исполнить. Для него каждый день несет в себе «определенную долю гнева, раздоров, досады, дел и труда». И эти неприятные вещи продолжают преследовать его даже ночью. Затем Бодлер встречает своего хорошего знакомого, писателя по имени Кастий. У того также имеются неотложные дела в городе. Два литератора отправляются среди ночи по делам. Причем Бодлер присоединяется к своему другу. В какой-то момент он выходит из экипажа, убеждая себя, что «долго не задержится». Он должен всего лишь подарить книгу держательнице публичного дома и «уестествить одну из девиц заведения». Экипаж Кастия должен по идее обрамлять историю двух сторон: в начале и в конце. Однако на деле история окажется слишком длинной и оборвется неожиданно. Но почему Бодлер встретил именно Кастия? И почему трижды написал его имя курсивом? Риторика сновидения нередко придает именам большее значение, чем вещам. А уж если это сны писателей, то и подавно. В данном случае человек по имени Кастий не столь важен, как его имя, которое мгновенно вызывает в воображении Испанию (Кастилья) и испанские замки (castillo). Возможно, Кастий является стражем у входа в «испанский замок». Это старинное выражение (оно встречается уже в «Романе о розе») означает во французском несбыточные мечты, немыслимые проекты. Этимология этого выражения туманна, но, судя по всему, речь идет о собственности, которую некто считает своей, несмотря на то, что Испания – чужая страна, которую еще предстоит завоевать, возможно, ценой пролитой крови. С этой точки зрения сесть в экипаж Кастия означает, возможно, поддаться химерам, рассчитывая при этом вернуться обратно, едва с обязательством будет покончено.

По части «испанских замков» Бодлеру не было равных. Он строит их почти во всех письмах к матери, к поверенному Анселю, к кредиторам. Часто этими замками становятся посулы написать роман. Так, незадолго до пресловутого сна, в октябре 1855-го Бодлер пишет матери: «Возможно, в декабре «Ревю де дё монд» напечатает мой роман». Однако Бюлоз, главный редактор журнала, знать об этом ничего не знал. А самое главное, никакого романа не было и в помине. Тут мы наблюдаем одну особенность Бодлера: выдавая желаемое за действительное, он подменяет ложную информацию о несуществующем романе информацией истинной, которую он выдает за сомнительную: «Мишель Леви берется опубликовать (вот только когда?) мой поэтический сборник и мои критические статьи». Кастий нужен во сне, чтобы ввести Бодлера в мир химер, дорогой и близкий его натуре. Он вводит его в «роман», который Бодлер никогда не напишет и который превратился в пересказ сна — бесформенный и компактный, как аэролит.

Итак, настает момент, когда Бодлер останавливает экипаж у дверей «большого публичного дома». Оставив Кастия дожидаться, он звонит в дверь. В дальнейшем он совершенно забудет о своем приятеле. Но всё же в течение всего сна Кастий будет сидеть в экипаже у дверей борделя, исполняя роль неизбежного свидетеля происходящего. Кастий — это дремлющий разум Бодлера. Отдав свое Я миру химер и спрятавшись в черный ящик кареты, он молча ждет. А Бодлер тем временем стремится вручить «хозяйке» экземпляр «Фантастических рассказов» Эдгара По, которые он перевел и снабдил предисловием. Книгу только что доставили в книжные магазины. Если восстановить события предшествовавших сну дней, то получается, что экземпляр, который Бодлер возил с собой во сне, был первым, предназначенным для подарка. Так что в этой ночной «надобности» было что-то торжественное и непреложное. Поражает также поспешность, с которой Бодлер, большой мастер тянуть время, стремится исполнить задуманное до наступления утра. Должно быть, это действительно виделось ему не терпящим отлагательства «долгом».

Бодлер исследует химерический бордель-музей. Что это место имеет огромное значение, становится ясно спящему уже во сне. Сон является одновременно размышлением над происходящим, и спящий оказывается своим мыслительным процессом обрадован. Но почему это место должно непременно порождать размышления? Мало-помалу это становится понятным.

Бодлер является в бордель ночью с неотложным делом, «долгом» (выделено курсивом) и одновременно ради удовольствия («предлог, чтобы заодно уестествить одну из девиц заведения»; этот пренебрежительный глагол употребляется в текстах Бодлера единожды). До этого момента ничто не свидетельствует об особенности этого места. Наоборот, внимание спящего сосредоточено на том, в каком он сам явился виде. Он обращает внимание на собственный пенис, выглядывающий из ширинки его брюк, как если бы речь шла о постыдном экзгибиционизме, несовместим с появлением в «большом публичном доме». Неприличность связана также с книгой, которую спящий намерен преподнести хозяйке («вдруг обнаружил, что она непристойного характера»). Но тут открывается еще одна странность: рассказы По, которые Бодлер должен был по идее держать в руках, могли быть какими угодно, но только не «непристойными». Так что же это была за книга? Бодлер настаивает на том, что книга написана им самим: «мою книгу, только что вышедшую». Но сон видит то, что сокрыто во времени: можно предположить, что этой книгой в сновидении являются «Цветы зла», которые выйдут год спустя. Книга сразу же будет изъята и осуждена за непристойность. И сколько бы Бодлер ни соединял себя с По, практически сливаясь с ним, эта первая его книга останется так или иначе первым и единственным сборником стихов, отмеченным его именем.

Между тем моментом, когда Бодлер сидит в экипаже с Кастием и следующим, когда он стоит перед дверьми дома терпимости, проходит некоторое время. Этим объясняется изумление Бодлера: книга в его руках сделалась другой, он «обнаружил», что она приобрела «непристойный характер». В глубине подсознания Бодлер уже знает про «Цветы зла», что они будут решительно признаны непристойными. Парадокс же заключается в том, что он должен явиться с этой книгой в дом терпимости — то есть в место, где непристойность скорее будет принята, чем где-либо еще. Но даже там действует строгое правило, согласно которому порнография может обильно украшать стены, в чем Бодлер вскоре сам убедится, рассматривая картины: «Не все они были непристойными». Однако внешняя непрезентабельность отвергается везде: «Я посчитал непристойным являться в таком виде даже в заведение, подобное этому». В данной ситуации есть что-то до невозможности комическое: Бодлер ловит себя на мысли, что вносит элемент непристойности в бордель. От этого ему делается не по себе, как если бы он явился в таком виде в светскую гостиную. В этом весь Бодлер: при любых обстоятельствах он чувствует себя чужеродным элементом, возмутителем спокойствия, вносящим смуту в любую среду, тревожащим и добродетель, и порок, как будто между ними нет никакой разницы.

«В придачу» к этому обстоятельству Бодлер замечает, что он «бос и стоит в луже». Это непотребство добавляется к предыдущему, связанному с расстегнутой ширинкой, и может быть расценено как стыд за то, что существуешь. От этого стыда Бодлера ничто не могло избавить. Босые ноги: мать видела причину всех несчастий сына в отсутствии обуви на резиновой подошве. А он ей отвечал, что умеет виртуозно набивать сырую обувь соломой или бумагой. Но эти подручные средства ничего не давали, когда приходилось ступать в лужу. Именно это и случилось с Бодлером, когда он стоял у подножия лестницы, ведущей в бордель. Положение спящего с самого начала оказывается невыгодным, а попытка исправить его приводит к диковинному паралогическому заключению: «да я их помою, прежде чем уестествлять девицу и до того, как выйду на улицу». С этого момента внимание спящего сконцентрировано на одном: «Мне было грустно и не по себе; я опасался, как бы кто не заметил моих босых ног». В том, как Бодлер чувствовал себя в борделе-музее, отражено его самоощущение в мире – он слишком открыт, незащищен и от этого страдает, пусть даже эта открытость и незащищенность являются ядовитой смесью экзгибиционизма и одиночества. Может быть, так оно и было на самом деле, думал Бодлер, но по метафизической причине, которую он раскроет только в книге «Мое обнаженное сердце»: потому что не только акт писания, жест, макияж, внешние атрибуты, одежда, продажа себя, но всякое действие вообще есть акт выставления себя напоказ, «racolage passif», «пассивное заманивание клиентов». Со временем это термин войдет в лексикон французской юриспруденции. Каков бы ни был способ предстать перед миром, уже сам факт того, что вы пред ним предстали, является актом проституции. Грехом Бодлера таким образом является то, что он слишком буквально соответствует миру, его хронической приверженности к показному. Но писатель именно тем и отличается от других, что понимает всё буквально. Именно поэтому осуждение своего внешнего вида, которого так опасается спящий, свидетельствует о его проницательности.

До этого момента взгляд Бодлера обращен на себя самого, на неудобство, которое вызывает у него собственный вид, мешающий ему незаметно затесаться в число других посетителей борделя. Это размышление о собственной жизни, выразившееся в образах. Бодлер знает, что для него непристойность — синоним проклятия. И в этом-то и заключался скрытый смысл obscena dicta, непристойных слов: «Аpud antiquоs omnes fere оbscena dicta sunt, quae mali ominis habebantur» [У всех древних почти непристойным почиталось то, что содержало дурное предзнаменование], как пишет Фест.

Вокруг Бодлера происходят хорошо знакомые ему сцены: девицы, разбредшись по залам, болтают о том о сем с клиентами, атмосфера царит невеселая и натянутая, мебель и украшения стен кажутся весьма убогими: «Они напоминали старые кафе, заброшенные читальные залы или отвратительные игорные дома». Но химера еще не до конца раскрылась. Она продолжает разворачиваться через архитектуру, онирическим способом (единственный сон, рассказанный Бодлером в стихах, это «Rêve pаrisien», «Парижский сон» — и там речь идет о видениях архитектуры). Спящий обнаруживает, что бордель представляет собой «просторные залы, сообщающиеся между собой» — этакое эротическое творение Пиранези. Спящий переходит из залы в залу — и тут уже он ничем не отличается от посетителя выставочного Салона. И, подобно тому, как в художественных Салонах картины распределялись по рубрикам (батальные сцены, пейзажи, портреты и т.д.), так и здесь, пройдя изрядное количество залов, отведенных для эротических сцен, Бодлер замечает на стенах изображения другого характера: «Там были даже изображения архитектурных сооружений и египетских фигур». Архитектурные изображения свидетельствуют о композиции «en abîme», т. е. «зеркало в зеркале»: во сне (который уже является представлением-изображением) спящий видит архитектурные сооружения, которые то увеличиваются, то уменьшаются. Сначала пространство борделя становится больше, открывается перед спящим; затем изображения замыкаются в рамки. «Нет острия более колкого, чем острие Бесконечности», напишет однажды Бодлер. Но к этому он добавит, что «бесконечность кажется тем глубже, чем она меньше по размеру», т. е. забрана в рамку (Бодлер уточнит это в скобках).

Что касается египетских фигур, то их значение не меньше. Одержимость ими продолжается со времен «Волшебной флейты»: они будут использоваться как театральные декорации, для придания мистического характера видениям. Во сне они указывают на символическую природу сновидения, которое представляет собой, по словам Бодлера, «почти иероглифический язык, ключа к которому» у него нет. Но именно это и является ключом: речь идет не о иероглифах, расшифрованных Шамполионом и отныне читаемых, как любой другой алфавит, и даже не об открытиях Афанасия Кирхера, но об изображениях, не поддающихся словесному описанию, выстроенных в строгом порядке, который не только сам обладает смыслом, но к тому же придает смысл всему остальному. Бодлер находится в положении человека, ступившего на скользкую почву — своей босой ногой (вторая уже была обута). По сути, он не сомневается, что для него это знаки, иероглифы — но расшифровать их он не в силах за неимением ключа — ни фонетического, ни символического. В течение многих веков, начиная с успеха «Иероглифики» Гораполлона, европейская культура, можно сказать, тяготела к двум полюсам: к замене (упорные попытки расшифровать, иначе говоря, заменить иероглифы) и к аналогии (поиски соответствий, т.е. символической цепи, которая позволила бы переходить, опираясь на сходство, от образа к образу, не выходя за рамки космической игры фигур). Применительно к Бодлеру и его ночным похождениям (а также к нашему времени) оба эти подхода оказываются непригодными. Спящий входит босиком в бордель-музей (потом, правда, оказывается обутым, и эти перемены его внешнего состояния соответствуют переменам самоощущения) и замечает на стенах череду иероглифов. Но ключа нет как нет! Вместе с тем его «философский дух» бодрствует и анализирует увиденное, заставляя Бодлера делать мгновенные выводы об окружающем мире. Если бы надо было определить состояние мыслящего существа эпохи, растянувшейся от первых романтиков до наших дней, то трудно было бы найти более точный образ, чем Бодлер, бродящий то босиком, то в ботинках, по залам борделя-музея.

«Без необходимости подарить книгу я не решился бы заглянуть в дом терпимости». Если Бодлер ощущает «необходимость» (это слово выделено курсивом, как будто вдруг является Ананке) подарить первый экземпляр maîtresse (хозяйке) большого дома терпимости, то это предполагает, что отношения их были настолько близкими, что этот жест становился «долгом». Помимо матери, сия maîtresse оказывается единственной женщиной, кому Бодлер спешить вручить экземпляр книги. Но его поспешность нисколько не удивляет: мы знаем, что Бодлер посещал всевозможные сомнительные заведения гораздо чаще светских салонов, в которые мог бы его ввести заботливый отчим по достижении юношеского возраста.

Озадаченным кажется сам Бодлер. Чтобы находиться в столь близких отношениях с maîtresse, он должен был бы часто посещать ее заведение. Но, судя по всему, без нужды презентовать книгу он не решился бы переступить порог этого дома. Дело обстоит так, как если бы сама книга – сам факт писания книг – открывал доступ в дом продажных наслаждений. Вся теология проституции, пронизывающая «Мое обнаженное сердце» и являющаяся наиглавнейшим дополнением к Жозефу де Местру, заключается в этом пассаже. Подтекст в нем такой: проституция – а если точнее, непристойность – является в первую очередь атрибутом литературы и только потом – борделя, в который проникает Бодлер. Не исключено, что публичный дом ждет книгу Бодлера как санкцию на существование: это объяснило бы спешку и «надобность», которая движет Бодлером посреди ночи.

Получается порочный круг. Публичный дом — настолько привычное место, что возникает необходимость подарить хозяйке книгу. Но только дарение книги может оправдать приход в это сомнительное заведение. Мощные тиски в форме паралогизма. Но к этому добавляется еще кое-что. Новые времена вносят свои коррективы: бордель оказывается еще и музеем, и не просто музеем, а музеем медицины, местом, посвященным науке о здоровье, и финансирует его газета, известная «своим маниакальным стремлением к прогрессу, науке и распространению знаний». Как такое возможно? Каким образом могло дойти до того, что подобное явление не только оказывается убедительным, но и подспудно правильным? Этот подходящий момент для разыгрывания мистерии века, а заодно и газеты «Siècle» («Век»). «Сьекль», основанная в 1836-м Арманом Дютаком, этим «Наполеоном печати», была, как и «Пресс» Эмиля де Жирардена, первым ежедневником с доступной ценой и большим тиражом. Происходило это в середине периода правления Луи Филиппа, когда еще только зародилась ежедневная пресса в той форме, в какой она без изменений существует и по сей день. Впервые в истории широкие слои населения вышли на сцену.

Бодлер был в добрых отношениях с Дютаком, другом Бальзака, нахрапистым и бесцеремонным предпринимателем, в некотором роде «бизнесменом будущего», который со временем потеряет все газеты, которые основал или купил. Самая успешная из его газет, «Сьекль», быстро стала для Бодлера предметом повышенного внимания: чтение этих страниц побуждало его к добровольному культивированию глупости, «с целью докопаться до ее квинтэссенции». Своему поверенному Анселю он написал однажды, что «вот уже двадцать лет предается этому упражнению, читая газету «Сьекль» ».

Таким образом, мы присутствуем при формировании эпохи bêtise, т.е. глупости — и впервые писатель ощущает необходимость наблюдать, как она концентрируется в одном месте. Однажды нечто подобное случится в Вене с Карлом Краусом, а газетой будет «Нойе фрайе прессе» («Neue Freie Presse»). (Одновременно будет слышаться грозное рычание Леона Блуа). Тем временем эпопея глупости воплощалась в похождениях Бувара и Пекюше. «Сьекль» имела двоякое назначение: она была идеальной газетой как для Бювара и Пекюше, так и для аптекаря Омэ. Бодлер описывал газету так: «Существует некая энергичная газетенка, в которой все всё знают и обо всём рассуждают, где каждый редактор обладает универсальными энциклопедическими знаниями, подобно гражданам древнего Рима, и может от случая к случаю обучать других политике, религии, экономике, изящным искусствам, философии, литературе». Это впечатляющее зрелище. Речь идет об «огромном памятнике глупости, который кренится в будущее наподобие Пизанской башни и в котором воплотилось счастье рода человеческого». Именно эта забота о «счастье народа» больше всего и раздражала Бодлера. Он уже предугадывал появление «толпы адвокатишек, которым удастся, как и многим другим, обзавестись билетом на трибуну и, подражая Робеспьеру, тоже разглагольствовать о серьезных вещах, но, разумеется, с меньшей ясностью, чем он; потому как грамматика вскоре будет так же забыта, как и здравый смысл; с той быстротой, с которой мы движемся в сторону тьмы, есть основания надеяться, что в 1900 году мы все погрузимся в кромешный мрак». Распространение знаний, к которому ежедневно призывала газета «Сьекль», представлялось Бодлеру стремлением во тьму. Даже если само слово «прогресс» продолжало ассоциироваться с добрыми чувствами и с определенной пресной благожелательностью, возникает скорее образ бобслейного трека, где достаточно подтолкнуть седока в спину, а там знай гляди в оба, чтобы не вылететь за его пределы. Но как тогда объяснить, что именно «Сьекль», проводник всего благопристойного и достойного, финансировала публичный дом, по которому бродил Бодлер? И, главное, каким образом бордель мог соединяться с музеем медицины – как открыл для себя сновидец, переходя из залы в залу? Более того, связь между борделем и музеем оказалась наитеснейшая, потому что среди главных экспонатов коллекции встречались «совсем странные, чудовищные, почти аморфные картинки, изображавшие какие-то аэролиты», которые, согласно подписям, были произведены на свет некоторыми девицами заведения. Были указаны даже даты рождения. Обитательницы заведения обязаны были дарить наслаждение, но вместе с тем они поставляли материал для науки. И наука в педагогических целях избрала для выставки большой публичный дом. Беспрецедентный случай, на первый взгляд шокирующий.

В этом месте Бодлер встряхнулся и заметил: «В голову мне пришла мысль, что все эти рисунки мало способствуют тому, чтобы возбуждать любовное влечение». В этой фразе спотыкаешься о слово «любовное». В борделе уместней говорить не о любви, а о наслаждении. Да и наука, создав музей с рисунками, исключает самою возможность любви. Мы оказываемся перед чем-то очень странным, что сновидец пытается разгадать. Тем более, что за несколько лет до того Бодлер уже рискнул объединить два эти слова, сочинив «музей любви». На одной из страниц «Салона 1846 года» мы встречаем неожиданное отступление, в котором автор обращается напрямую к читателю: «Случалось ли Вам когда-нибудь, как мне, впадать в глубокое уныние, проведя долгие часы за перебиранием фривольных эстампов? Задавались ли Вы когда-нибудь вопросом, почему на нас оказывает такое очарование перелистывание этих анналов сладострастия, погребенных в недрах библиотек или затерянных в папках торговцев, и почему их созерцание ввергает нас в дурное настроение?» Далее следует ответ: «созерцание этих рисунков подстегнуло во мне игру воображения, приблизительно так же как фривольная книга влечет нас в таинственную синь безбрежных океанов». Судя по всему, анналы сладострастия могли завлечь очень далеко. Если мы перенесемся на несколько лет вперед, то станем свидетелями сцены, когда Бодлер входит в бордель-музей, чтобы подарить непристойную книгу, и находит на стенах те самые рисунки, которые когда-то искал в недрах библиотек и книжных лавок. В этом месте, кажется, фантазия Бодлера должно была не на шутку разыграться, но он желает направить ее в иное русло: «Сколько раз, глядя на эти бесчисленные обрывки всем нам знакомых чувств, мне случалось желать, чтобы поэт, любопытный, философ могли бы насладиться музеем любви, где было бы представлено всё, от бесплодной неги святой Терезы до серьезного разврата скучающих эпох. Разумеется, огромная пропасть лежит между «Отплытием на остров Цитеру» и убогими раскрашенными картинками, украшающими комнаты продажных девиц наряду с треснутой вазой и колченогим столиком; но в таком важном вопросе нельзя ничем пренебрегать». Бодлер представлял себе нечто подобное борделю-музею десятью годами раньше, теперь же, во сне, бродя по этому музею, он был вынужден констатировать, что он совсем другой. Бордель-музей и «музей любви» почти совпадали, но по сути были абсолютно разными и несовместимыми друг с другом. Почему? В чем была причина этого почти полного сходства и этого кардинального отличия?

Чтобы ответить на этот вопрос, сон Бодлера должен был войти в умозрительную фазу. Рассуждение в нем строится так: Бодлер считает, что заведение, подобное большому борделю, являющееся одновременно музеем медицины, должно было достичь крайне высокого, почти головокружительного уровня глупости (bêtise), а соответственно, «в мире есть только одна газета»», иначе говоря, «Сьекль», (само собой разумеется, это должна была быть газета, способная финансировать подобное предприятие). Таким образом, научный характер экспонатов объяснялся свойственным газете «маниакальным стремлением к прогрессу». Но в следующей фразе Бодлер совершает метафизический кульбит: «И вот я соображаю, что современные глупость и невежество загадочным образом приносят свою пользу и нередко то, что было сделано во зло, оборачивается благом». Тон неожиданно меняется, становится желчно-пророческим – такой тон можно встретить только у Жозефа де Местра. Вся фраза как будто навеяна его язвительным взглядом на Провидение. Но надо взглянуть на это внимательнее, как и полагается рассматривать паралогизмы сновидения. Что именно было сделано «во зло»? Бордель или музей медицины? И что есть благо, которым оборачивается это предприятие, пройдя через «современные глупость и невежество»? Получается, что бордель в качестве музея становится также поборником распространения знаний? Или же наоборот, музей медицины оправдан потому, что его приютил большой бордель? Если распространение знаний является благом, ответ понятен — и комичен: добродетель науки искупала бы грех и являлась бы научным продолжением борделя. Но коль скоро Бодлер рассматривает распространение знаний как ускоритель движения к «кромешной тьме», любые сомнения позволительны. Тут возникает еще одна гипотеза: благо является именно той неудобоваримой смесью науки и эротики, в которой оба начала поддаются превращению в картинки и экспозиции. Если бы дом хозяйки был исключительно научной лабораторией или предприятием по выжиманию денег путем торговли сексом, Бодлер не пустился бы в свои смелые рассуждения, в которых перемешаны теология и метафизика. Но это заведение имеет также репрезентативную функцию — оно является музеем. И этот переход к изображению мог бы быть знаком чего-то, что «оборачивается благом», что является предвестником нового типа творения, чудовищного, но устрашающе живого, как глаза птиц, глядящие из рамок. Этот новый мир состоит из аморфных фигур, напоминающих «аэролиты», а венцом его является создание, больше похожее на недоношенный зародыш: «монстр, родившийся в доме терпимости», одновременно экспонат и живое существо, которого Бодлер слушает с интересом и — можно сказать, с мгновенным, неодолимым расположением, хотя не без опаски: «Я не решался до него дотронуться».

Сон оставляет все вопросы без ответа. И это нешуточные сомнения, потому что они эквивалентны неуверенности в замысле Провидения. И всё же сновидец остается глубоко убежденным, что он всё воспринимает правильно. Бодлер радуется тому, что обладает этим правильным взглядом. И представляет его как дар столь же естественный, как то, что он приехал к хозяйке борделя, чтобы презентовать ей свою книгу. Этот дар, эти вопросы сопровождают нас – всегда и в любом уголке мира.

Бордель-музей являл собой огромное, запутанное, мнемотическое здание. Внутри предполагалась бесконечная сеть сообщающихся между собой пассажей и переходов, из которых трудно было найти выход. По мнению Беньямина, это была видение нового, пульсирующее смешение света и предметов, в котором угадывалась фантасмагория Парижа, в то время как сам Париж был миниатюрой и отражением целого мира, который будет разворачиваться с того момента вплоть до сегодняшнего дня и далее в будущем. Но здесь первое, что бросается в глаза, это обшарпанность помещений, их обветшалость. Они несут на себе следы прошлого. Время оставляет свой отпечаток не только на развалинах и памятниках старины, оно разъедает всё вокруг, в том числе новое. Природа разрушается бесшумно – нам представляются только позднейшие заведения цивилизации: кафе, читальные залы, игорные дома. В одном иллюстрированном путеводителе по Парижу 1852 года (сон Бодлера относится к 1856-му) Беньямин нашел определение «пассажа» как «мира в миниатюре». Это мир, в котором внешнее и внутреннее поменялись местами: «Пассаж — нечто среднее между улицей и помещением». Прохожий – в нашем случае Бодлер — «чувствует себя между фасадами зданий как дома, как горожанин в своих четырех стенах».

Оглядываясь по сторонам, Бодлер обращает внимание на тех, кто находится вокруг. В основном это проститутки. Они разбрелись по залам, как будто в этом борделе нет центра. И чем же они были заняты? Беседовали с мужчинами. Среди последних Бодлер обнаружил несколько школяров. Это заведение, не делающее различия для тех, кого обуревает желание, ввергает Бодлера в состояние, о котором он говорит «мне было очень грустно и не по себе». Чувство грусти могло быть навеяно общей неуютностью и неопрятностью залов. Но почему «не по себе»? Разумеется, не потому, что он был непривычен к подобным местам, а из-за своих босых ног. Ох уж эти босые ноги! Они делали его смешным, как неуместное напоминание о природе. Впрочем, ситуация вскоре изменилась: Бодлер заметил, что одна нога обута. А через некоторое время обутыми оказались обе ноги. Теперь Бодлер мог наконец побродить по залам, предаваясь своему излюбленному занятию: наблюдению. Он чувствовал себя немного как в Лувре, когда дожидался там Каролину, свою мать, и взгляд его скользил по стенам. Здесь тоже получилась своего рода выставка, некий Салон патологий: «Меня поразило, что стены в этих анфиладах украшены всевозможными рисунками в рамках». Рисунки — это первичная форма искусства. «Рисуйте линии… много линий» — это был единственный совет, который юному Дега дал Энгр. В рисунке — всё. Однажды Дега изрек нечто подобное, но с еще большим напором: «Никогда не рисуйте с натуры», сказал он. Рисуйте только то, что остается в памяти. Это главное. Бодлер продолжал разглядывать рисунки. Ему ничего не нравилось. «Культ изображения» – это была его религия, единственная, которую он исповедовал. По поводу рисунков он отмечает, что «не все они были непристойными». Из чего можно заключить, что непристойные рисунки были обычной вещью. «Там были даже изображения архитектурных сооружений и египетских фигур». Тут мы впервые замечаем, что помещение начинает меняться. «Изображения архитектурных сооружений» — это уже прорыв в абстракцию. Но особенно настораживают «египетские фигуры». Везде, где появляется Египет — возникает тайна. Более четырех веков подряд всякий раз, как мы сталкивались с чем-то таинственным, мы снова попадали в Египет. По сути это наваждение восходит ко временам Платона, когда в сравнении с египтянами греки чувствовали себя несведущими и наивными. Но сегодня мы можем предположить, что эти картинки на стенах борделя были для Бодлера первыми примерами — чем-то вроде азбуки — того «почти иероглифического языка», который преследовал его во сне. Они могли отвлечь его, потому что он «всё больше чувствовал себя не в своей тарелке и не решался приблизиться ни к одной девице». Тогда он занялся тем, что стал «внимательно разглядывать все подряд рисунки»: непристойные, иероглифические, архитектурные. То, что предстало его взору, было практически иллюстрацией всего его творчества, его жизни. Это созерцание отвлекало его от того неприятного состояния, в котором он по-прежнему находился и из-за которого «всё больше чувствовал себя не в своей тарелке» — при том, что обе ноги его были уже обуты. И чем больше он углублялся в залы, тем больше делал для себя открытий, ввергавших его в замешательство. «В отдаленных залах я нашел весьма занятную серию. Среди скопища маленьких картинок я обнаружил рисунки, миниатюры, фотографические снимки. Они представляли собой раскрашенных птиц со сверкающим оперением и совершенно живим глазом. Временами это были лишь половины птиц. Иногда мне попадались совсем странные, чудовищные, почти аморфные картинки, изображавшие какие-то аэролиты. В углу каждой картинки была надпись. «Такая-то девица в таком-то возрасте и в таком-то году зачала и породила этот плод» — и так далее в том же роде». Здесь к эротике и искусству добавляется новый элемент: наука. Отчасти она связана с эротикой, потому что череда запечатленных монстров являет собой плоды соития девиц заведения с клиентами. Кроме того на рисунках указаны даты – а это уже история. Все эти рисунки оправлены в «маленькие рамки»: важная деталь, потому что рамка означает отрыв от фактической реальности и переход в область изображения. Но и в этих изображениях пульсирует жизнь — она проявляет себя в «совершенно живом глазе» некоторых птиц. Это — логическая цепочка, включающая в себя всё от проституции до классификации, через видоизменение форм, и завершающаяся аморфностью. Иначе говоря, существами, явившимися из другого мира — «аэролитами». Во всем этом сокрыто что-то в высшей степени научное и одновременно безумное. Бодлер рассуждает таким образом: «В самом деле, — подумал я, — это же «Сьекль» дала деньги на устройство борделя, а музей медицины свидетельствует о ее маниакальном стремлении к прогрессу, науке и распространению знаний». Предметом размышлений становится бордель, просторный дом, конца и краю которому не видно. Возможно, его галереи не кончаются нигде. И вдруг оказывается возможным внутри этого универсального дома терпимости, являющегося основой и предпосылкой всего, устроить художественную выставку, да еще завесить картинами все стены заведения, вплоть до того, что искусство превращается в науку. Эта наука касается не универсального, а единичного, в частности, редких уродств: а именно, существ, которые вроде бы явились из другого мира, но на самом деле зародились во чреве жриц любви, коих в этом доме видимо-невидимо. Есть что-то торжественно-зловещее в этой череде диковинных фантазий, сменяющих друг друга. Тут Бодлер прерывает свои размышления. Теперь он подошел вплотную к высказыванию, являющемуся эзотерической аксиомой: «И вот я соображаю, что современные глупость и невежество таинственным образом приносят свою пользу и нередко то, что было сделано во зло, благодаря духовной механике оборачивается благом». В этой фразе сокрыта значительная часть тайной метафизики Бодлера. Всё современное идет «во зло», несмотря на необоснованные притязания на научность и распространение знаний, но в конечном счете это оборачивается благом, если смотреть на всё взором, отражающим ясность суждения. Современным было всё, что попалось Бодлеру на глаза: потертые диваны и девицы, говорившие с посетителями, любопытные школяры, фривольные рисунки, изображения архитектуры, египетские фигуры, первые фотографии, тропические птицы с живым глазом, расчлененные тела, подробные подписи под картинками с указанием имени и даты, уродливые зародыши. Но очевидно, что такой набор элементов, чудовищный по своей унылости, способности обескуражить и смутить — все же, в конце концов, «благодаря духовной механике», таил в себе возможность чего-то другого, совершенно ему противоположного. Эти разрозненные элементы не были так уж не похожи на те, что несколькими месяцами позже обнаружились в «Цветах зла»; более того, в них оказалось много общего. Неожиданный результат. Бодлер на мгновение прерывает свои размышления и отмечает: «Ясность моего философского сознания привела меня в восторг».

Собственно говоря, мысль, сформулированная во сне, имела неизбежные последствия; иначе говоря, эта история вовсе не была случайной чередой событий, а направлялась некой «духовной механикой». Можно сказать, что всё творчество поэта было попыткой выявить эту механику и привести ее в действие. Поэтому, когда читаешь Бодлера, порой возникает впечатление, что развитие мысли для него важнее, чем та или иная литературная находка; так, время от времени он по рассеянности или от нетерпения, роняет какой-нибудь проникновенный стих или фрагмент прозы – которые надо бы рассматривать как великолепные обломки мировосприятия, не имеющего возможности проявиться сполна. Или не желающего.

Бодлер жил в мире, внутренние процессы которого были ему чужды, более того, он их ненавидел, хотя и признавал их «таинственную пользу». Как будто только ценой продирания сквозь эти бесконечные дебри глупости можно было прийти к благу, неведомому другим эпохам. Но почему именно это сочетание элементов, которое Бодлер нашел в борделе-музее, могло обернуться «благом» — или по крайней мере чем-то, что могло привести к «благу»? Может быть, в этих анфиладах гораздо больше, нежели в удушливых живописных Салонах, Бодлер чувствовал себя в своей стихии: в этом искусственном и нарочитом соединении несоединимого, в смешение секса и науки, экспонатов кунсткамеры и откровенной сексуальности. Именно там ему вольно дышалось. Его не тянуло куда-нибудь прочь, на природу. По сути, это заведение само искало его среди ночи — и нашло. Он явился туда с подарком: ни много ни мало, со своей книгой, как если бы ее содержание позволяло выставить ее в музее-борделе. Прошлое никогда не дало бы Бодлеру такой возможности. И если всё здесь являло собой «иероглифический язык», от которого у поэта не было ключа, то зато дарило ему злорадную радость: не нужно смотреть на изображения как на врага, которого следует пронзить клинком смысла, но как на посланника неведомого мира, который, возможно, является последним богом, ждущим поклонения: ágnostos theόs.

Было что-то веселое и несообразное в той торжественности, с какой спящий утверждал свою собственную метафизику. Но, возможно, в этом и есть стержень всего Бодлера. Он мог утверждать свою мысль только во сне именно потому, что только во сне допускал и утверждал «самые чудовищные паралогизмы». Наяву эта мысль могла приходить ему в голову лишь спорадически, внезапно выплескиваясь на страницу. Так мало-помалу складывалось творчество Бодлера.

Галереи борделя-музея были организованы по строгому принципу (на манер Салонов): всё начиналось с изображений мира (рисунки, большей частью фривольные, хотя порой попадались и изображения архитектуры), египетские фигуры, миниатюры, фотографии. Затем шли картинки неживой природы (зародыши, напоминающие аэролиты, тушки птиц — порой изуродованные). Что касается птиц, то у иных был «живой глаз». Экспонаты были представлены по восходящей от неживого к живому. Под конец Бодлер встречает совершенно живое существо: это «монстр, родившийся в доме терпимости и всё время стоящий на пьедестале. Будучи живым, он, тем не менее, является частью музея». Живое рождается из скопления и наслоения неживого. Это новая природа. Бодлер следит за развитием собственной мысли: сначала его охватывает изумление – оттого что он встретил совершенно живое существо, затем признание, что это существо принадлежит к разряду экспонатов.

В том пространстве искусство парило надо всем, впитывая в себя и эротику, и выставку уродств. Это была первичная материя, вбиравшая в себя все другие — бесстрастная, бесконечная, всеобъемлющая. Так Бодлер, не отдавая себе в том отчета, попал туда, куда стремился. Он оказался лицом к лицу с произведением, представлявшим собой живое существо: кто-то — мелькнула у него мысль — кто «жил» и, похоже, будет жить дальше на пьедестале, как скульптура, как экспонат, только на корточках. Существо было чудовищного вида главным образом потому, что из головы у него произрастало что-то темное, похожее на толстую змею, как будто сделанную из каучука. Змея кольцами обвивала тело монстра, словно мозг его, приняв змеевидную форму, вылез у него из головы и заявлял о себе таким неудобоваримым способом, дабы отравить ему жизнь: надо было выдерживать вес этого отростка, немыслимый для человека. Кого напоминало это существо? Другого юношу, сияющего красотой, прекрасное тело которого от головы до щиколоток пять раз стиснуто змеей. Это Фанес-Хронос-Митра. Он тоже был выставлен в музее — только в Мериде, в Испании. И тоже стоял на пьедестале. Тело у него было пропорциональным и прекрасным — тогда как тело монстра, увиденного Бодлером, было скрюченным и бесформенным. Но при этом он был не скульптурой, а живым существом. Глядя в его лицо чуть восточного типа, можно было отметить, что оно «даже миловидно». В теле его красиво сочетались розовый и зеленый — оттенки утренней зари, когда она «влачит свой длинный / Зелено-красный плащ над Сеною пустынной».

И вот Бодлер встретил самого себя. Эти двое долго беседовали, почувствовав неожиданное родство. Темнокожее кургузое существо, скрючившееся на пьедестале, говорило Бодлеру о привычных для него вещах: о «горестях и печалях». Оно нашло наконец собеседника, способного понять — ну, скажем — то, что его мучило больше всего (пусть даже это кому-то покажется пустяком): ему, скрюченному коротышке, приходилось сидеть за ужином рядом с «рослой и стройной девицей». Эстетическая проблема. Но разве эстетические проблемы не являются самыми серьезными? Тем более, если они связаны с унижением. Чтобы добраться до столовой, бедняга был вынужден всякий раз слезать со своего насеста и ковылять через весь дом, таща свой длинный, тяжелый хвост. Этого было достаточно, чтобы ввергнуть его в смущение и показать его неуклюжим и беспомощным. А когда он занимал свое место за столом, он не мог сидеть между двумя девицами, потому что рядом с ним на стуле лежал его сложенный, «как моток веревок», отросток. А не уложи он его на стул, его голова запрокинется, и он упадет. Да и дни его были не легче: «Вот уже много лет он обязан сидеть в этом зале, взгромоздившись на пьедестал, на потребу любопытной публике». То же самое случилось с самим Бодлером, когда он решил писать и, следовательно, торговать собой, провоцируя любопытство публики. Как же это было нелегко… И если бы однажды он добился успеха, его сочли бы непристойным, годящимся разве что быть выставленным напоказ в заведении, подобном тому, где он встретил монстра. Возможно, и ему пришлось бы стоять на пьедестале. А пьедесталом служили бы поэтическая метрика и Расин.

Во времена «Сьекля» — а они всё ещё не длятся — Фанес продолжает существовать, но ему отказано в чести быть статуей. Сейчас это «живое существо», freak, выставленный на всеобщее обозрение рядом с изображениями других «фриков»; «монстр, родившийся в доме терпимости», из которого он, возможно, никогда и не выходил. Не он теперь правит миром, а мир держит его в плену, в самых глубинных своих недрах. «Фрик» вынужден все время «стоять на пьедестале» рядом с рисунками зародышей, порожденных проститутками. Он лишен счастья быть лишь видимостью, изображением, но позу сохранять обязан. Он, воплощение постоянно обновляющейся жизни, подвижный образ вечного, подвергается издевательствам, ему чинят препятствия, подобные тем, на которые он жаловался Бодлеру. Его, являющегося олицетворением всех correspondances, т. е. соответствий, признают и понимают с трудом. Большинство людей легко могли бы променять его на одного из других многочисленных freaks, которые его окружают. Или равнодушно пройти мимо, как мимо какого-нибудь хлама, которого немало в борделе. А если бы кто-нибудь, как это случилось с Бодлером, его бы признал, то беседа коснулась бы будничных тягот и забот, а не секретов космоса. Так после долгих лет разлуки, за столиком кафе, могли бы встретиться два старых друга, усталые и потрепанные жизнью.

Совершенно как Бодлер, этот монстр хотел бы выглядеть достойно в недостойном месте. Но это невозможно из-за его непотребного отростка, который равнозначен мокрым босым ногам Бодлера. Оба они обречены выглядеть непристойно даже перед лицом самой непристойности. И в этом глубокая общность их судеб. Монстр мечтал бы после длинного дня, проведенного в неподвижности на пьедестале, под взглядами посетителей, вечером с достоинством сидеть за столом с девицами заведения. Но не мог — и никогда бы не смог. Его движения стеснял бы длинный отросток. И уж тем более ему было бы не под силу нормально сидеть рядом с женщиной, потому что он был вынужден скручивать свой отросток на стуле.

Это существо привыкло к своему страданию и к своей неуклюжести, которые никто не мог понять лучше, чем Бодлер. Разве не случилось с ним нечто похожее, когда он явился в дом терпимости с босыми ногами и членом, свисающим из расстегнутой ширинки? Беседа с монстром была спокойной и дружеской. Тот рассказывал о своих печалях «без горечи». Бодлер слушал его с глубоким участием. Они были погружены в свою беседу, когда Жанна спугнула это видение. Бодлер проснулся с болью в членах, словно черная змея обвила его, стиснула и едва не раздавила. Он чувствовал себя «усталым, разбитым, вялым, с болью в спине, ногах и пояснице». Он предполагает, что спал «в неудобной, скрюченной позе, как тот монстр». Становится понятным, почему он не решился до него дотронуться. Это значило бы дотронуться до себя самого. И всё же почему он не решился? Бодлера всегда преследовало острое чувство отстраненности от самого себя, он был способен смотреть на себя со стороны, как на другого. И теперь наконец он встретил этого другого, который рассказал ему о своих «горестях и печалях». Сдержанно, но участливо, и все же удерживая минимальную дистанцию, Бодлер интересовался другим, слушая себя самого.