Разговор с Оливией Лэнг

В прошлом году в рамках non/fictio№/online weekend нам удалось организовать онлайн-встречу с Оливией Лэнг, которую модерировала писательница и цифровой артист Ольга Брейнингер. Публикуем расшифровку этого разговора об утопиях и дистопиях, связывающих между собой все книги Лэнг, а также о значении искусства, любви и солидарности в условиях хаоса и отчаяния.

Ольга Брейнингер: Здравствуйте!

Михаил Котомин: Как вы знаете, в этом году ярмарка non/fictio№ перенесена — мы все не можем встретиться в Гостином дворе. Но это событие открывает совсем другие возможности, и одна из этих возможностей — зум-встреча с Оливией Лэнг. Оливия Лэнг — очень важный для нас автор последнего периода. Есть какие-то переводные авторы, за чьим путем ты следишь от самой первой книги, и Оливия один из таких авторов. Мы издали все ее книги по-русски. Началось это путешествие с книги «Одинокий город». В этом году вышла очень важная и современная книга — роман «Crudo». Те проблемы, которые обсуждает Оливия сегодня, мне кажется, стоят перед всеми нами: идея одиночества, идея беспокойства, сетевого волнения — все это важные вещи. Но лично мне очень приятно, что каждой книгой Оливия показывает, как может выглядеть сегодня художественная литература. На книге «Crudo» даже написано «роман»; когда-то мы (Ad Marginem) были известны, как издатели художественной литературы. Поэтому книга «Crudo» стала для нас тоже важной. Это первый современный роман, изданный у нас, после практически шестилетнего перерыва. Большое спасибо Ольге Брейнингер, которая тоже в своих книгах все время исследует эту зыбкую границу между вымыслом и не вымыслом, между литературой фикшн и нон-фикшн, и очень здорово, что сегодня именно Ольга будет расспрашивать Оливию.

ОБ: Оливия, добро пожаловать виртуально в Россию!

Оливия Лэнг: Спасибо, я очень рада здесь побывать!

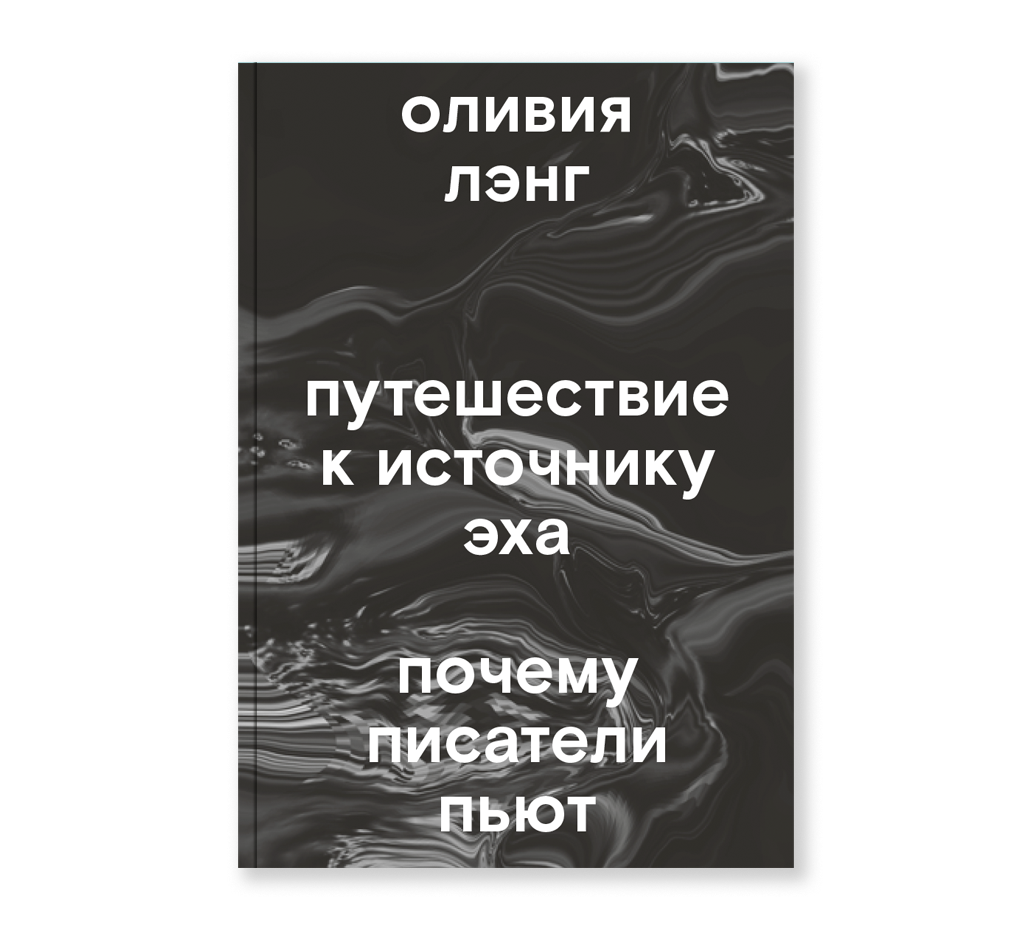

ОБ: Мы большие фанаты ваших работ. «Одинокий город» — ваш первый роман, переведенный на русский язык. Я влюбилась в него с самых первых страниц. Для меня большое удовольствие сегодня с вами побеседовать, и я очень рада, что мы можем продолжить интервью, которое началось для Афишы. Мы начнем обсуждение с «Путешествия к Источнику Эха. Почему писатели пьют». Хотела задать несколько вопросов об истории, об алкоголе, который играет важную роль в российской литературе тоже. Я прочитала ваш роман и задумалась: литература и алкоголь — это формы создания альтернативных реальностей. Почему, как вы думаете, писателям нужна эта альтернативная реальность?

ОЛ: Вы знаете, вы тут сразу подошли к сути моей книги. Эта очень тревожная суть. Мне хотелось разобраться в феномене алкоголизма. Такое количество писателей в истории литературы злоупотребляли. И по итогам моего расследования я выяснила, что такие писатели выходят из очень тяжелых условий детства, испытывают сложности с самовыражением, выражением собственной сексуальности. И тут они сбегают в мир фантазий. Но есть бегство безопасное, когда люди просто воображают новые миры, а есть и опасное бегство, связанное с погружением в мир алкоголя, например. И эти миры зачастую пересекаются.

ОБ: Оба выбора несут в себе опасность. Литература — не самый простой творческий путь, который может выбрать для себя человек. И, как вы упомянули, часто писатели имеют сложное прошлое. Но, возможно, этот травматический опыт является необходимым условием для того, чтобы стать писателем? Как вы считаете?

ОЛ: Нет и да. Не думаю, что это работает для каждого писателя. Но в то же время, мне кажется, есть часть литературы, часть творчества, которая завязана на травме. В любом случае это попытка воспринять фрагментированную реальность, а затем ее каким-то образом осмыслить целостно. В написании романа мы проходим именно через это: мы можем по-разному комбинировать различные элементы опыта, придумывать разные концовки. Но для художника абсолютно необходимо желание докопаться до сути реальности вне зависимости от того, сочиняет ли он что-то или нет. А если он бежит от реального мира, то заходит в зону достаточно большой опасности. Это случилось с такими писателями, как Фицджеральд, Хемингуэй, с теми, о ком я говорю в своей книге «Путешествие к Источнику Эха». Здесь писатели начинают прятаться от себя, своего прошлого, своих семей. Тогда искусство, творчество начинает разрушаться, с моей точки зрения.

ОБ: Вы писали о многих авторах: Фицджеральде, Хемингуэе, Вирджинии Вулф. В ходе нашего предыдущего интервью вы отметили, что иногда влюбляетесь в своих протагонистов, а иногда вам кажется, что вы им даже сочувствовать не можете, но все же пытаетесь их понять. Мне интересно, а кто ваши любимчики, о ком вам понравилось писать?

ОЛ: Все уже знают Дэвида Войнаровича из «Одинокого города». Я писала о нем, потому что его творчество было очень искренним, настоящим. Думаю, он близок мне еще по той причине, что мне приходилось работать с архивами, в которых собраны все его письма, дневники, огромное количество документов. Здесь мне также попались его аудиодневники. Я приходила каждое утро, надевала наушники и погружалась в мир Дэвида, слышала его голос. Он записывал эти дневники ночью. Просыпался от кошмаров, начинал разговаривать с собственным диктофоном. И настолько это все было интимно, настолько аутентично. Я знаю, что больше никогда не переживу опыт такого глубокого погружения в чью-ту вселенную.

ОБ: Вы говорите, что в литературе для вас важна эта «необработанность». И мне лично это очень импонирует. Должна признать, что ваш способ написания романа «Crudo» совершенно потрясает: вы писали каждый день на протяжении 7 недель и запрещали себе редактировать что бы то ни было. Как вы думаете, будете повторять еще какие-нибудь эксперименты в будущем?

ОЛ: Изначально я задумала «Crudo» как квартеты — писать роман раз в 10 лет. Сегодня ночью как раз думала об этом: «Боже, а ведь эти 10 лет пройдут так быстро!». Теперь думаю: стоит ли повторять эксперимент, или лучше придумать что-то новое? А протагонист Кэти, конечно, останется. Но я не уверена насчет продолжительности написания. Думаю, будет интересно попробовать написать один из квартетов за день. Отсутствие редактуры сохранять необязательно. Названия романов будут совпадать со степенями прожарки: сначала crudo, потом blue, затем medium, в конце — burned. Таким образом они будут создавать соответствующую атмосферу. «Crudo» — это как сырой, еще окровавленный кусок, вываленный на страницу.

ОБ: Как изменится ваш стиль по мере того, как вы будете переходить от crudo к burned?

ОЛ: Вы знаете, мне кажется, что мир движется к катастрофе, и мне хочется, чтобы эти романы стали свидетелями происходящих изменений.

Для меня «Прощай, Берлин» Кристофера Ишервуда стал моделью. Автор пишет мемуары о жизни в Берлине, друзьях и романтических похождениях. О внезапно начавшейся мировой войне… Мне кажется, сейчас мы проживаем что-то похожее: климатические изменения, сдвиг в сторону радикализма. Мне хочется показать, как все это отражается на личном, бытовом, эротичном, социальном, и зафиксировать переживания в моменте.

ОБ: Вы говорите, что какие-то моменты настоящего в будущем будут рассматриваться как поворотные. Как мне кажется, год, который мы сейчас проживаем, — это один из таких моментов. Как, по вашему мнению, опыт две тысячи двадцатого скажется на нас?

ОЛ: В начале пандемии я надеялась, что, оказавшись в одинаковой ситуации, мы осознаем нашу взаимозависимость. Но что на самом деле сделал ковид, так это сильнее проявил различия в обществе. Самые уязвимые слои населения — в горячих точках на карте распространения вируса. Какое-то время казалось, что остановка бесконечных международных путешествий, в которых я тоже участвовала, приведет к улучшениям в окружающей среде. Нам говорили, что мы не сможем жить без регулярных полетов, но в итоге все получилось. Это дало мне надежду на то, что общество сможет предотвратить климатический апокалипсис. Не знаю, насколько мы готовы к этому. Мне просто кажется, что богатые становятся еще богаче, наживаясь на катастрофе. Сейчас я чувствую, что моя надежда начинает угасать. Но, с другой стороны, Трамп сошел со сцены — для меня это позитивный момент.

ОБ: Думаю, что, помимо прочего, пандемия привнесла в нашу жизнь одиночество. Как вы думаете, насколько одиночество и изоляция необходимы для писателя?

ОЛ: Да, мне кажется, они действительно необходимы. Можно быть художником, постоянно находясь в обществе, но писать в окружении других невозможно. Иногда я, конечно, пишу в аэропортах и кафе. То есть вокруг вас могут быть люди, но вам необходимо от них абстрагироваться, чтобы расслышать свой внутренний голос и создать новый мир. Потребности в этом мире не возникает, если вы не испытываете на каком-то уровне одиночество и желание вырваться из привычного быта. Вирджиния Вулф говорит об этом: «Одиночество — это то, что позволяет вам выйти за пределы обыденного». Это пугает и увлекает одновременно. Когда я писала «Одинокий город», одиночество казалось мне чем-то ужасным, но позже я стала воспринимать его как источник творческой энергии.

ОБ: Не могу не согласиться с вами. Интересно узнать, есть ли у вас какие-нибудь писательские ритуалы? Как вы пишите?

ОЛ: Я прохожу двух-, трехлетние циклы. Сначала созревает идея нового романа, я продумываю структуру и затем достаточно долго исследую различных писателей, художников, которые мне кажутся потенциально интересными для читателя. Можно сказать, провожу кастинг. Очень много времени я занимаюсь исследованиями в архивах, библиотеках, много записываю, а непосредственно к письму приступаю сильно позже. И тогда я пишу каждый день по многу часов. Когда я только начинала свой писательский путь, мне казалось, что я должна сидеть и постоянно писать, и если я не буду этого делать, то не смогу называться писателем. Сейчас мне кажется, что 90% работы над книгой — это процесс мечтания. Необходимо погрузиться в новый мир, который тебе предстоит описать. Это происходит не совсем осознанно. И как только тебе удается это сделать, можно, собственно, приступить к письму. «Crudo» я написала очень быстро по сравнению с другими работами. Благодаря ему я поверила в эту свою теорию. А само написание романа может происходить довольно стремительно.

ОБ: Мне понравилась метафора кастинга! Я представляю, как Хэмингуэй и Фицджеральд приходят к вам, сидят в очереди, чтобы попасть в вашу книгу. Это потрясающе! «Crudo» вы написали за семь недель. Насколько вам было просто работать над этой книгой? Может, какие-то другие книги родились еще проще?

ОЛ: Письмо в принципе не дается мне просто. Я по сто раз переписываю каждую фразу, добиваюсь идеала. Мой муж заметил, что я постоянно что-то нашептываю себе, когда пишу: так я пытаюсь войти в определенный ритм. Но с «Crudo» такого не было. Я запрещала себе перечитывать, поэтому не могла оценить написанное. Вы знаете, я будто устанавливаю связь с духом Кэти Акер, становлюсь чревовещателем. Я прочитала огромное количество ее работ, и всякий раз попадая в тупик, я могла открыть одну из книг Акер и использовать строчки оттуда. Ее пронзительный, хаотичный голос, мог говорить все что угодно, быстро переключаясь между различными эмоциями. Я почти не использовала запятые, хотя обычно очень скрупулезно расставляю знаки препинания. А здесь я как будто вела автомобиль без тормозов.

ОБ: И вам понравилось?

ОЛ: Да, мне понравилось! Обычно я постоянно держу руку на ручном тормозе. Я знаю, некоторые авторы обожают писать, но я к ним не отношусь: мне трудно придавать мыслям словесную форму. Но с «Crudo» было легче. Я знаю, что такой опыт для меня не повторится. Было весело!

ОБ: Территория абсолютной свободы.

ОЛ: Да, здорово ощутить эту свободу после множества других романов. Но мне кажется, что с нон-фикшн это не сработает. Когда пишешь серьезную книгу, невозможно не перепроверять и не расставлять знаки препинания. Но в рамках единоразового эксперимента все сложилось удачно.

ОБ: С тех пор вы написали «Непредсказуемую погоду. Искусство в чрезвычайной ситуации» и «Everybody». Как вы думаете, работа над романом «Crudo» изменила ваш стиль?

ОЛ: «Everybody» — это роман о теле и свободе, о сексуальном насилии, о расизме. И он мне не давался. Это был 2016 год, когда прошло голосование по Брекситу, а Трампа избрали президентом. Реальность стала такой странной, что я просто не могла обрести свой меланхоличный «нонфикшн» голос, чтобы описать ее. Мир будто исказился. И в «Crudo» я показала свое отношение к этой проблеме. А в «Everybody» смогла снова заговорить от первого лица, а не от лица вымышленного персонажа. Сначала мне нужно было эмоционально отреагировать на все странности, которые происходили тогда в мире, а затем сосредоточиться на себе.

ОБ: Вы много говорите о политике в своих интервью и книгах. Я помню, что в 2007 году вы провели лето с протестантами в Дорсете. В России мы считаем свою культуру литературно ориентированной, и в этом контексте можно воспринимать литературу как источник просвещения. С вашей точки зрения, как литература должна взаимодействовать с политикой?

ОЛ: В нашем предыдущем интервью я как раз сказала, что в этом смысле во мне есть частичка русскости. Я тоже считаю, что литература должна осуществлять образовательную функцию. Но только не с дидактической точки зрения. Мне кажется, литература должна помогать нам более трезво воспринимать реальность. В мире, где политики намеренно пытаются исказить ее, литература позволяет объективно взглянуть на вещи.

Поэтому это не политичность в смысле приверженности к партийным идеологиям, а иное, еще не осмысленное ее проявление, за которое ответственно искусство.

ОБ: Раз уж мы об этом заговорили, я просто обязана у вас спросить: кто ваши любимые русские писатели?

ОЛ: Ну, вы можете угадать, мне кажется. Чехов, конечно же! Чехов — один из самых выдающихся писателей всех времен. Его способность описывать мрачность, безнадежность реального мира в меланхоличной манере, не теряя желания оставаться его частью, и постоянно обнаруживать ямы, в которые люди проваливаются, соотносится с тем, о чем я говорила ранее. Мне кажется, Чехов в этом абсолютный гений. Я нередко его перечитываю.

ОБ: У нас есть спор, который лежит в основе русской культуры: Толстой или Достоевский? Люди выбирают либо того, либо другого. Вы могли бы сейчас тоже сделать этот выбор?

ОЛ: Нет, это безумно! Они оба замечательные. В нашей культуре тоже существует такая дилемма: Шарлотта Бронте или Джейн Остин? А ведь они обе необыкновенные писательницы. Но все же Толстой, скажу вам по секрету.

ОБ: Давайте сделаем вид, что никто не услышал. На самом деле, на разных этапах жизни мы симпатизируем то Толстому, то Достоевскому. Здорово, когда есть к кому обратиться в принципе. Теперь хочу спросить вас о том, как вы пришли к писательству. Помните ли вы, когда написали первый текст и что послужило для вас источником вдохновения?

ОЛ: Я создавала зины, будучи частью панковского феминистского движения в 90-х. Писала тексты политической тематики, потом делала копии и рассылала их по почте — так я общалась. Писательство всегда было моей потребностью. Я бы и сейчас была рада написать что-то от руки.

ОБ: Звучит заманчиво, особенно в эпоху технологических прорывов. Кстати, вы печатаете или пишите на бумаге?

ОЛ: Я делаю заметки от руки, но в основном печатаю на компьютере, конечно. Мне важно иметь возможность передвигать какие-то фрагменты, менять их местами. Просто не могу без своего ноутбука.

ОБ: Могу сказать тоже самое про себя. Подумать только, жена Толстого 12 раз переписывала «Войну и мир»! Я так ей сочувствую.

ОЛ: Да, немыслимо просто!

ОБ: Хотя, если задуматься, технологии обладают противоречивыми свойствами. С одной стороны, в них много преимуществ, но с другой – возможно, именно они делают наше время таким трудным? Что вы думаете насчет того, что технологии все глубже и глубже проникают в наши жизни?

ОЛ: Мне кажется, они производят огромный негативный эффект на социальную и политическую сферы. В то же время технологии жизненно важны, и мы отчетливо наблюдаем это последние несколько лет. Мы вынуждены проживать нашу жизнь в виртуальном пространстве. Мы находимся в изоляции от своих семей и друзей на протяжении многих месяцев, и приходится выстраивать отношения в таких условиях. Конечно, чудесно, что сейчас мы с вами можем общаться, находясь в разных местах. Расстояние между нами исчезает, однако это не то же самое, как если бы мы встретились вживую. Нам не просто жить в этой новой, расширенной реальности. К тому же, ощущение одиночества и изолированности, по моему мнению, подталкивает людей к участию в политическом экстремизме. В эпоху позднего капитализма люди чувствуют себя потерянными, и я крайне этим обеспокоена. Я много времени провела в Twitter перед тем, как приступила к написанию «Crudo». Когда он был окончен, я вдруг осознала, что больше не хочу быть включенной в бесконечные информационные потоки. Поэтому я попыталась отстраниться от новостного компонента социальных сетей.

ОБ: В «Crudo» был момент, эхом отозвавшийся во мне. Я говорю о паранойе Кэти. Из-за новостей в сети у нее возникает ощущение, будто кто-то следит за ней. Что-то подобное переживала и я, когда происходили изменения в нашей политической жизни. Сейчас же я тоже пытаюсь абстрагироваться, разработать собственный кодекс потребления информации. Есть ли у вас принципы, связанные с присутствием в социальных сетях?

ОЛ: Я очень давно перестала вести Facebook, потом ушла из Twitter, после ограничила количество новостей, читаемых мною. Особенно на первом этапе карантина, когда новости постоянно отвлекали и тем самым снижали мою активность. Я просто листала страницы в социальных сетях, плавала в контенте, пугающем меня. Тогда я попробовала оградить себя от него, но в ходе американских выборов — вы знаете, я очень заинтересована в американской политике — мне пришлось пренебречь своими принципами. Это был исключительный период, когда я долгое время проводила в интернете. Сегодня я по-прежнему читаю чрезвычайно много новостей, но все же стараюсь больше заниматься делами, не связанными с использованием компьютера. Я стала чувствовать, словно вся моя жизнь протекает там. Но мне хочется жить в физическом мире. Тебе хочется кликать дальше: сложно преодолеть стремление постоянно быть в курсе всего. Уже два года борюсь с ним.

ОБ: Мне кажется, под вашими словами подпишется практически каждый. Особенно сейчас, в условиях изоляции, когда наши гаджеты стали практически еще одной частью тела.

ОЛ: Я с вами согласна. Знаете, я люблю своих друзей, но разговоры с ними по зуму заставляют вновь ощутить желание отойти подальше от компьютера. Такое общение воспринимается совершенно не так, как непосредственное взаимодействие, когда ты можешь уловить некие сигналы в мимике человека и понять, насколько он в тебе заинтересован. С другой стороны, возможность общаться из разных точек земного шара — это настоящее чудо. В апреле, когда я начала участвовать в онлайн-мероприятиях, мне стали писать люди с инвалидностью. Они говорили, что раньше не могли присутствовать на моих презентациях, а теперь имеют этот шанс. Думаю, это один из тех позитивных моментов, которые стоит сохранить в мире после пандемии.

ОБ: Да, в этом смысле технологии позволили многим людям почувствовать себя более вовлеченными в общее дело. Но я полностью согласна с тем фактом, что роль технологий в нашей жизни очень противоречива. Мы становимся более социальными и более одинокими одновременно.

ОЛ: Да, одиночество необязательно заключается в отсутствии людей вокруг — это, скорее, отсутствие качественного общения. Интернет не может обеспечить его в полной мере, поэтому мы переживаем одиночество. Ведь нам необходимо физически ощущать присутствие другого человека рядом. Раньше, во времена блоггинга, интернет казался более безопасной средой. Сейчас тут столько рекламы, троллинга, вербального насилия. Люди бояться выражать свое мнение в интернете, потому что им кажется, что его могут неверно интерпретировать и отвергнуть. Помню, как я была влюблена в интернет в 2006 году. Я ведь и с мужем познакомилась в Twitter. Это была эра блогов, когда все писали очень пространные тексты, описывая каждый свой день. Это было так наивно и так невинно. Люблю то время!

ОБ: Я до сих пор очень люблю длинные посты на Facebook. Вообще поддерживаю этот формат. Вернусь к тому, что хотела упомянуть ранее, когда вы сказали, что писательство нравится вам, возможно, меньше, чем другим авторам. Мне вспомнилась цитата Томаса Манна о том, что настоящий писатель — это тот, кто пишет с трудом.

ОЛ: О, это приободряет, спасибо! Я постоянно борюсь с трудностью точно сформулировать мысль. Сложно уловить и выразить ее так, чтобы тебе самому понравилось. Это кажется практически невозможным и болезненно переживается мной. Я косвенно затрагиваю эту тему в «Одиноком городе».

Оля, у вас на лице написано, что вы понимаете, о чем я говорю.

ОБ: Да, я действительно понимаю. Помню моменты, когда мне очень не нравилось то, что я написала, и тогда я вырывала целые страницы… Ох, давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Хочется больше узнать о вашей следующей работе «Непредсказуемая погода. Искусство в чрезвычайной ситуации», которая выйдет на русском языке в следующем году. Нам о ней практически ничего неизвестно.

ОЛ: Да, конечно! В нем — 10 лет моей писательской деятельности. Я написала эту книгу после «Crudo», который, кстати, стал примером того, о чем говорит заголовок следующей книги — примером «искусства в чрезвычайной ситуации». После него я часто вспоминала о своих эссе на тему искусства. Художники и писатели, о которых повествуют эти эссе, создавали произведения искусства в кризисные времена, — и мне хотелось объединить их всех в одном пространстве. Не люблю прилагательное «вдохновляющий», но люди, которые выходили победителями из критических ситуаций, действительно стали источником вдохновения для меня. Как Агнес Мартин, художница, которая полностью изменила свою жизнь. Она отказывалась жить в границах, искусственно возведенных другими людьми. Джорджия О’Кифф, Дэвид Хокни. Все эти люди, которые были в каком-то смысле отвергнуты, (например, геи) они абстрагировались от негатива и создали альтернативные миры, наполненные и будоражащие. Истории из этой книги удивляют и воодушевляют.

ОБ: Жду не дождусь, когда смогу ее прочитать. А что насчет романа «Everybody»?

ОЛ: Я уже закончила работу над этой книгой. Она выйдет в Америке следующей весной. Думаю, что скоро появится и в России. «Everybody» — большое произведение, описывающее жизнь психоаналитика-ренегата Вильгельма Райха в XX веке, веке движений за равенство и гражданские права. В романе я рассказываю, почему человеку так нелегко жить в собственном теле, почему некоторые его формы кажутся нам неприятными и каким образом тело может послужить источником силы в век технологий. В книге рассмотрено несколько достаточно депрессивных, но в то же время вдохновляющих вопросов.

ОБ: Мы начали разговор как раз с идеи о том, что литература может нести с собой опасности. В ней действительно много мрака.

ОЛ: Поэтому нам нужны художники и писатели, которые готовы все это воспринять. Мне не хочется читать развлекательную литературу сейчас. Хочется читать что-то, что откроет глаза на реальность. Вот этого мне сейчас не хватает.

ОБ: Вы читаете больше для развлечения, или, возможно, для того чтобы испытать что-то необычное и стать другим человеком?

ОЛ: Ну, всего понемногу. Иногда просто хочется переместиться в пространстве, расслабиться, отвлечься. А иногда — обнаружить в замысловатых, странных идеях автора отражение собственных мыслей, которые мне не удавалось выразить самой.

ОБ: Мы уже говорили о своеобразном кастинге на роль главного героя вашей книги. А как вы выбираете темы произведений? Почему вы решили написать про свободу и алкоголизм, например?

ОЛ: Мне кажется, что в этом много личного. Я сама выросла в семье алкоголиков. Эта тема преследовала меня всю жизнь, и я хотела разобраться в ней. Когда-то я чувствовала себя по-настоящему одинокой — и отсюда взяты идеи одиночества и свободы. Мне интересно писать о людях, отверженных обществом, о человеческом теле. При этом я не хочу перебирать события из собственного опыта, когда вокруг так много людей, жизненные линии которых сильно отличаются от моей.

ОБ: Каждая из ваших книг погрузила меня в уникальную атмосферу, но самым близким по духу романом стал «Одинокий город». Как вы думаете, о чем будет ваша следующая книга?

ОЛ: Следующая книга — об утопии, рае, мечтах о лучшем мире. Думаю, что ее написание станет для меня непростой задачей… Как мне кажется, в конце каждой книги открывается вопрос, в поисках ответа на который рождается новое произведение.

ОБ: Звучит захватывающе. А как вы думаете, возможно ли построить утопию?

ОЛ: Не знаю, можем ли мы построить утопию, но концепция утопии просто необходима нам для выживания. Мы потратили так много времени на размышления о дистопиях и создание произведений, посвященных им. Нам пора начать мечтать о прекрасных мирах, и тогда в социуме начнутся положительные подвижки. Тем не менее я уверена, что люди созданы для того, чтобы грезить о рае, но не жить в нем.

ОБ: Знаю, что вам постоянно задают вопросы. Скажите, есть какой-то вопрос, на который вам всегда хотелось ответить, но никто не задавал его?

ОЛ: Да, думаю, мне действительно задают много вопросов.

ОБ: Может, вы уже ответили на все возможные?

ОЛ: Ну, вот, например, вопрос, который мы обсуждали сегодня — вопрос о получении удовольствия от писательства и самовыражении. Нам кажется, что мы думаем на языке слов. Но мне все же кажется, что мысли зарождаются на более глубоком уровне и лишь затем трансформируются в слова. Именно об этом мне интересно рассуждать, особенно тогда, когда я занята письмом. В целом мне всегда непросто говорить о том, что происходит со мной во время написания произведения. Это интимная часть творчества, на которую не хочется проливать свет.

ОБ: Действительно интересно, как по-разному писатель может использовать язык. Но сейчас нам необходимо завершить диалог. Оливия, мы очень надеемся, что вы приедете в Россию в следующем году. Если я буду здесь, то обязательно подготовлю вопросы об умении формулировать мысли, и мы сможем обсудить эту тему более детально. Спасибо большое за потрясающее интервью.

ОЛ: Мне было безгранично приятно, спасибо! Я бы очень хотела оказаться в России в предстоящем году.

ОБ: Очень надеемся. Спасибо большое всем, кто нас сегодня слушал. Оливия, еще раз спасибо!

ОЛ: Спасибо!

Перевод: Полина Минор

Расшифровка: Настасья Мордвинцева