В глаза иностранца, путешествующего по России, каждый город носит следы жизни великих писателей и политиков. Журнал Ad Marginem публикует отрывок из книги британского писателя Брюса Чатвина «Утц и другие истории из мира искусств», посвященный путешествию по Волге и великим русским, когда-либо бывшим здесь — Чехову, Толстому, Горькому, Степану Разину, Ленину и другим.

На прогулочном теплоходе «Максим Горький» я провел десять дней в качестве гостя «Интуриста». Мы неспешно плыли вниз по Волге, потом через Волго-Донской канал и дальше, вниз по Дону, до самого Ростова. Дни стояли ясные, ночи холодные. Все остальные пассажиры были немцы. Среди них попадались бывшие офицеры бронетанковых частей, чья молодость прошла в сибирских лагерях, теперь же они решили снова посетить места проигранных сражений. Некоторые служили в авиации, им посчастливилось не разбиться. Были там и военные вдовы — женщины с влажными глазами, которые сорок один год назад все махали и махали вслед поездам, уходящим на фронт в Россию; теперь на вопрос, зачем приехали на Волгу, они склоняли голову и отвечали: «Mein Mann ist tot in Stalingrad».

Еще на борту был прусский юнкер, фон Ф. — бывший авиатор, гордый, со срезанным, как у Бисмарка, черепом и оставшейся от руки культей, на которой он удерживал в равновесии свою «лейку». В мирное время ему выпало стать инженером по водоснабжению; он поднимался на заре и, надев темно-зеленый суконный плащ, мерял шагами палубу, мрачно взирая на шлюзы, через которые мы проходили. Взгляды его на технические достижения Советского Союза можно было изложить одной фразой: «Восток минус Запад равняется нулю». Он сражался на стороне фашистов в Испании. И все–таки во время наших редких прогулок не было занятия приятнее, чем шагать по степи рядом с этим жилистым, оптимистичным человеком, слушая, как он делится своими энциклопедическими знаниями о России или о миграции варварских орд. Время от времени он указывал на какой-нибудь бугорок на горизонте и восклицал: «Курган!» — а однажды, когда мы подошли к небольшому углублению посреди равнины, остановился и с заговорщическим видом произнес: «Полагаю, это укрепление времен Второй мировой войны».

Каждое утро, ровно в восемь, из громкоговорителя раздавался повелительный голос: «Meine Damen und Herren…» — и объявлял распорядок дневных мероприятий.

Начинались они с занятий гимнастикой на верхней прогулочной палубе, которые, насколько мне известно, никто не посещал. Затем обычно шла лекция о бурной революционной истории Поволжья. Или визит в один из прибрежных городов. Или на какую-нибудь из гидроэлектростанций, что превратили эту мать российских рек в цепочку застоявшихся внутренних морей цвета патоки.

Мы взошли на борт «Максима Горького» в Казани, после наступления темноты. Корабельный оркестр играл попурри из всем известных меланхоличных русских мелодий. Женщина в крестьянском костюме вынесла нам традиционные хлеб с солью; капитан, чьи голубые глаза смотрели из глубины лица, состоявшего из горизонтальных линий, обошел всех, пожимая руки. Речной порт лежал на плесе реки Казанки, недалеко от Адмиралтейства, где некогда пристала к берегу на своей царской галере Екатерина Великая, едва перед тем не утонув. За молом виднелись огоньки буксиров, тянущих баржи вверх по Волге. После ужина у причала перед нами пришвартовался лопастной пароходик с наклонной трубой. Каюты его были недавно отлакированы, в салоне висели подвязанные кружевные занавески.

Я спросил капитана, сколько лет этому суденышку.

— Восемьдесят, — сказал он. — А может, и все сто.

Это был обычный пассажирский корабль, идущий из Москвы в Астрахань, в дельту Волги; такое путешествие занимает десять дней. Остановка в Казани длилась полчаса. Затем мальчишка стащил чальный канат с тумбы, лопасти вспенили воду, и пароход тихонько отошел в темноту — уцелевшее наследие старого строя, при виде которого вспоминаются дамы в жестких черных юбках, каких порой можно увидеть пробирающимися через фойе Московской консерватории.

Чехов совершил поездку по Волге в 1901 году — это было его свадебное путешествие. Жена его, Ольга Книппер, была актрисой, для которой он написал «Вишневый сад». Правда, в то время он уже страдал от чахотки, и врачи предписали ему «лечение кумысом». Кумыс — сквашенное кобылье молоко, обычный напиток всех степных кочевников, лекарство от всевозможных болезней. Упоминания о «бедных, питавшихся только млеком» встречаются в литературе со времен «Илиады»;

приятно было представлять себе, как Чехов на своем пароходике набрасывает черновик нового рассказа и прихлебывает напиток, который был известен Гомеру.

Казань — столица Татарской автономной республики — находится милях в пятистах к востоку от Москвы, в месте, где Волга, попетляв между городами Северной Московии, сворачивает под прямым углом в сторону Каспия. Существует две Казани. Одна — русский город с кремлем и соборами, основанный Иваном Грозным в 1533 году после победы, в результате которой Россия наконец освободилась от татаро-монгольского ига. Другая Казань, там и сям усеянная минаретами, — город мусульманский, куда изгнали татар и где они остались жить. Татары составляют почти половину здешнего населения, их родной язык — татарский, они — потомки Золотой Орды Батыя.

В контексте российской истории слова «татары» и «монголы» — синонимы. Татарские всадники, появившиеся на окраине Европы в тринадцатом веке, считались воинами Гога и Магога, присланными Антихристом в качестве провозвестников конца света. Таким образом, боялись их не меньше, чем водородной бомбы. Россия приняла на себя их натиск. По сути, пока существовала империя татар, русские князья были нижними вассалами Великого Хана, правившего в Пекине; возможно, этим обстоятельством, к которому следует добавить сохранившиеся в народной памяти свистящие стрелы, горы черепов, всевозможные унижения, объясняется тот панический страх, что всегда испытывали русские к раскосым обитателям Центральной Азии.

По Волге проходит кочевническая граница современной Европы, подобно тому как варварская граница Римской империи проходила по Рейну с Дунаем. Стоило Ивану Грозному перейти Волгу, как он заставил Россию двинуться на Восток, и это расширение территории все продолжалось, пока колонисты царских времен не встретились с американцами на реке Русской в Северной Калифорнии.

Я сошел на берег до завтрака. Мимо проскакивали суда на подводных крыльях, а на клумбе у здания речного вокзала сидела одинокая дворняжка, жуя вербену. Сквозь путаницу телеграфных проводов я ухватил взглядом Петропавловский собор, который в этот туманный утренний час напоминал пагоду в воображаемом Китае. Здание вокзала было безлюдно, однако на площади позади него дворники подметали нападавшую за ночь листву; в нос лезла вонь дешевого бензина; женщина в платке с анилиновыми розами открывала ставни своего ларька с квасом, перед которым выстроилась очередь.

Квас — пиво, которое делают из ржаного хлеба, но на завтрак его не хотелось. Хотелось кумысу — мне говорили, что его можно достать. «Кумыс — нет!» — сказала женщина. «А есть тут какое-нибудь место, где его продают?» — не отставал я. «Кумыс — нет!» — повторила она. «Кумыс — нет!» — проревел татарин в черной шапке и черном ватнике. Он стоял за мной.

В это время года кобылицы, очевидно, молока не давали, и мне, очевидно, полагалось об этом знать. Так что я вернулся на набережную, где пришвартовался другой пароход, идущий на север. Вверх по трапу тащились семейства со своими пожитками. Вокруг расхаживали солдаты в сапогах; казалось, будто между ног у них застряли седла. Потом на берег ступил стройный юноша, в руках у него был одинокий стебель пампасной травы.

В одиннадцать мы отправились в город. Наш автобус остановился напротив университета перед чьей-то затеей в легкомысленном духе: лепнина, фасад загроможден обнаженными фигурами, окна расписаны павлинами и пионами.

Это, как признался гид, некогда был особняк миллионера. Теперь тут магазин технической книги.

Что же до мрачного неоклассического здания университета, оно как раз ничем не отличалось от второразрядного американского колледжа на Среднем Западе, если не обращать внимания на изредка попадающиеся серп и молот. Студенты расхаживали повсюду с портфелями или загорали в мемориальном саду. Правда, фойе обрамляли портреты ученых с грустными лицами, да еще нам велели надеть на обувь серые фетровые бахилы, чтобы не повредить паркетный пол.

Наверху нас провели в аудиторию, где изучал право Ленин, пока его не выгнали за участие в студенческой демонстрации: помещение с голыми скамьями, доской, печкой, облицованной белой плиткой, и керосиновыми лампами с зелеными абажурами.

Будучи студентом в Казани, Ленин, разумеется, еще не взял себе псевдоним в честь другой реки, сибирской Лены. Его звали Владимир Ильич Ульянов. Это был рыжеволосый юноша с чересчур твердо очерченной нижней губой, приехавший сюда с матерью и сестрами из Симбирска. Всего за год до того его старшего брата Александра казнили в Петербурге за изготовление бомбы, предназначенной для убийства царя. Дом Ульяновых — уютная деревянная постройка, выкрашенная в цвет темной патоки, — находится в холмистом пригороде, который некогда называли «Русской Швейцарией».

Услышав о смерти брата, юный Володя, согласно легенде, с полным хладнокровием сказал: «Мы пойдем другим путем».

А в полуподвальном помещении вам покажут буфетную, крохотный уголок, где он, закинув ноги на печурку, впервые окунулся в «Das Kapital».

Учился здесь и граф Лев Толстой. Он провел в университете пять с половиной лет в 40-х годах девятнадцатого века, изучая восточные языки, право, историю и философию. Уже восемнадцатилетним юношей он вел дневник, куда заносил свои мысли и «Правила жизни»: «Отдаляйся от женщин»… «Убивай трудами свои похоти»… Однако в конце концов он решил, что у профессоров ему учиться нечему, и приказал кучеру ехать в Ясную Поляну.

«Гениальные люди оттого неспособны учиться в молодости, — писал он каких-нибудь двенадцать лет спустя, — что они бессознательно предчувствуют, что знать надо иначе, чем масса».

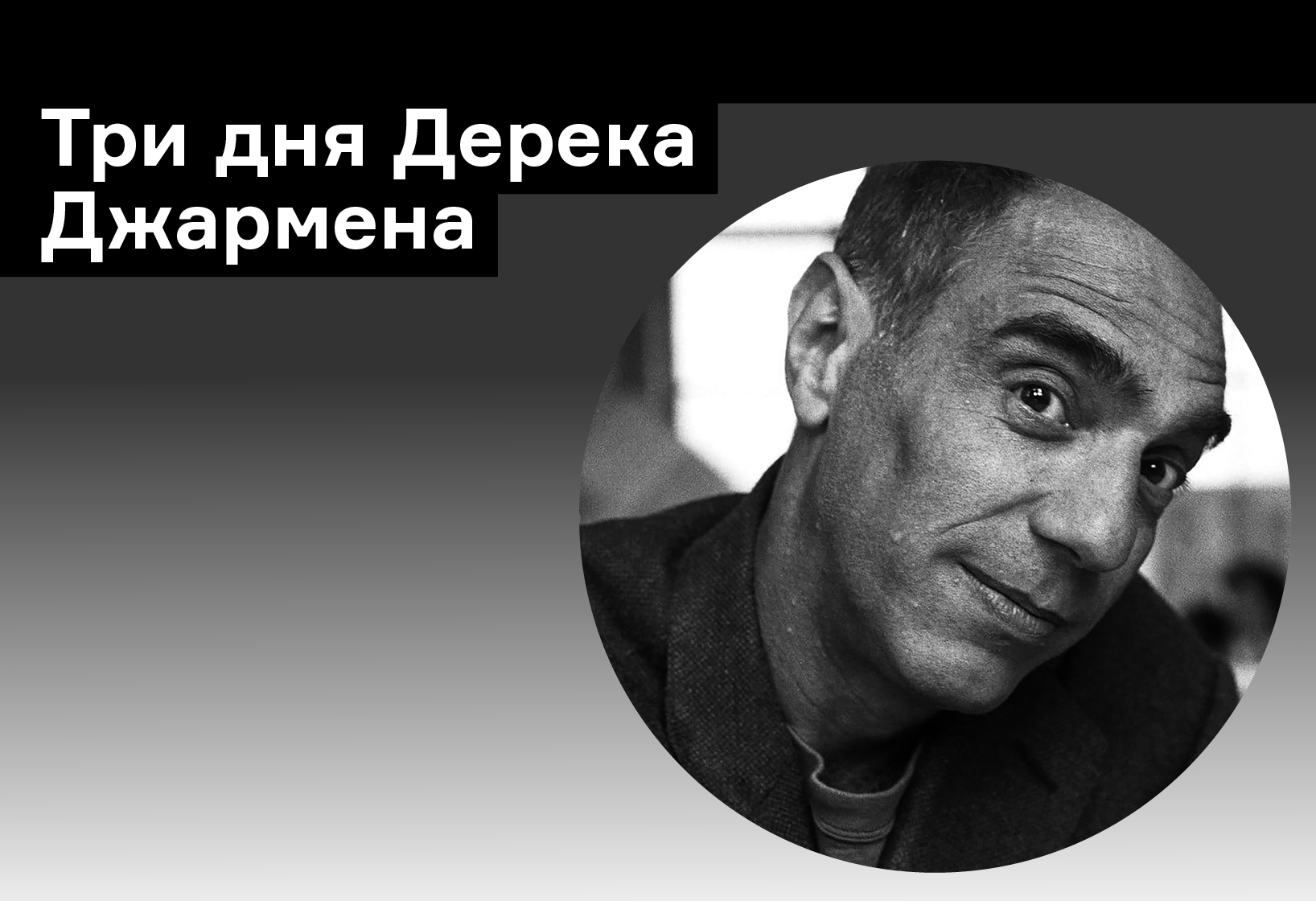

Покинув дом Ульяновых, немцы вернулись на теплоход обедать. Я ускользнул от них и пошел в Музей Максима Горького, выбеленное здание на углу, рядом с игровой площадкой, которую украшали картонные фигуры спортсменов. На другой стороне улицы люди с деревянными лопатами закидывали в подвал картошку, наваленную горой. Внутри две женщины материнского типа задумчиво разглядывали огромную выставку фотографий и памятных вещей, связанных с этим писателем, нынче возведенным едва ли не в ранг божества. Его рабочий стол был завален всякой всячиной; кроме его костюмов, в музее имелась и пара штанов из оленьей шкуры, какие носят самоеды.

Горький — в то время Алексей Максимович Пешков — приехал сюда скромным юношей из Нижнего Новгорода (теперь Горький) в 1884-м. Он тоже надеялся поступить в университет, но его не приняли: он был слишком молод, невежествен и беден. Взамен ему пришлось отправиться за ученьем в дешевые номера, в ночлежки, в публичный дом, на речные верфи, в подвал пекарни, где он зарабатывал себе на жизнь. То были «Мои университеты» — такое название получил второй том его автобиографии. Он водил дружбу с революционерами-любителями и бродягами-профессионалами. Однажды в конце зимы он стрелялся — однако пуля пробила не сердце, а легкое. Река звала его на юг, на вольный воздух казацкой степи, к той «Голубой жизни», что впоследствии дала название одному из его рассказов. Из Казани он уплыл на пароходе: «Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины, дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. <…> ослепительно сверкает солнце…» Три года он бродяжничал. Затем напечатал свой первый рассказ в тифлисской газете. На карте в музее обозначен зигзагообразный маршрут его странствий; после мы разглядывали фотографии: преуспевающий молодой автор «из народа» в вышитой сорочке читает перед собравшимися буржуазными интеллигентами; вилла на Капри, дата — 1908 год; со своим новым другом, теперь уже, безусловно, известным под именем Ленин, который непременно ходил на пляж в котелке. Потом — Нью-Йорк; потом — еще одна вилла, в Таормине; а потом, в двадцатых годах — снова Москва.

На последнем снимке, сделанном в его ужасном, в стиле ар-нуво доме на улице Качалова перед самой смертью (отравление?) в 1936-м, — послушный старик, силы которого на исходе.

На улицах Казани лежал отпечаток былой коммерческой деятельности. Дворы, некогда заполненные штабелями бочек с рыбьим жиром и дегтем, теперь стояли пустые, заросшие лопухом и чертополохом. И все же бревенчатые домики с занавесками, самоварами, кустами смородины, фиалками на подоконниках, завитками голубого древесного дыма, выходящими из жестяных труб, — все это вновь заявляло о человеческом достоинстве и стойкости крестьянской Руси. Где-то на этих улочках был «дом терпимости», в котором потерял девственность Толстой; по окончании акта он сел на шлюхиной постели и, не выдержав, разрыдался, как дитя. Об этом идет речь в его рассказе «Святая ночь».

Зайдя во дворик за церковью, я увидел там монахиню, кормившую хлебом голубей. Другая монахиня поливала герань. Улыбнувшись, они пригласили меня прийти завтра на службу. Улыбнувшись в ответ, я сказал, что меня уже не будет в Казани. Затем мы попытались пообедать в ресторане «Казань», но дальше пышного позолоченного входа не пробрались. «Нет!» — сказал официант в черном галстуке. Он ожидал какую-то делегацию. Тогда мы съели капустные щи и яичницу в шумном кафе, облицованном белой плиткой, где распоряжалась властная татарка, которую разбирал смех. Голова ее была повязана белой тканью — конструкция того рода, что иногда попадаются на персидских миниатюрах.

Улочки татарской части города были грязными, зато двери и ставни на некоторых домах выкрашены в прелестный оттенок голубого.

У входа в мечеть стояла пара старых ботинок. Внутри было темновато, вечернее солнце, протискиваясь через окно с цветным стеклом, оставляло на ковре красные пятна. Старик в каракулевой шапке стоял на коленях, обратившись лицом к Мекке, и молился. На верхушке минарета — над этим самым северным форпостом ислама, лежащим на широте Эдинбурга, — посверкивал золотой полумесяц.

Когда стемнело, была устроена дружеская встреча, во время которой я заметил стройную татарскую девушку — она тянула шею, чтобы посмотреть на иностранцев. У нее были блестящие черные волосы, розовые щеки и раскосые серо-зеленые глаза. Танцы ей, кажется, понравились, но, когда немцы стали играть в музыкальные стулья, по лицу ее скользнула тень ужаса.

«Максим Горький» плыл всю ночь, по Куйбышевскому водохранилищу и мимо устья Камы. На заре мы подходили к Ульяновску. По дороге мы, если верить картам, миновали древний город Великие Булгары, где в десятом веке арабский путешественник по имени Ибн-Фадлан, проснувшись однажды утром, увидел на реке быстроходные корабли, стоящие на якоре. Это были викинги. «Никогда не доводилось мне видеть людей более совершенных телом, — писал он. — Ростом они были, как финиковые пальмы, окрасом рыжеваты. Верхнего платья они не носят, однако у каждого из мужей на руке плащ, прикрывающий половину его тела, другая же рука остается свободной. Мечи их напоминают формой те, что у франков, широкие, плоские, с желобками. Тело каждого мужчины, от пальцев до шеи, покрыто татуировками: деревья, фигуры и прочее». С наступлением зимы один из военачальников викингов умер, и товарищи решили похоронить его в гробнице-корабле, на берегу реки. Описание Ибн-Фадлана таково:

корабль украшен резными драконами, четыре березовых столба; почерневшее от мороза тело зашито в одежду; принесен в жертву верный пес, а после — кони умершего. В конце рабыня, которую тоже следовало принести в жертву, отдается каждому из воинов.

«Скажи своему хозяину, — говорили они, — что я сделал это из любви к нему». В пятницу после полудня воины трижды поднимали ее над бортом корабля. «Смотрите! — кричала она. — Вижу хозяина в раю, рай прекрасен и зелен, а с ним мужи и юноши. Он зовет меня. Отпустите меня к нему!» В этот миг старая великанша, ведьма, которую они звали «Ангел смерти», сняла с запястий женщины браслеты. Воины заглушали ее крики, колотя в свои щиты. Шестеро мужей снова взяли ее, и пока она лежала без сил, «Ангел смерти» накинула ей на шею петлю и воткнула между ребер кинжал.

Перед Ульяновском приволжские утесы были усеяны дачными домиками, окруженными яблоневыми садиками, где висели зеленые, терпкие на вид плоды; домики были выкрашены в разные цвета, яркие, простонародные. Ульяновск — родина Ленина; до того, как его переименовали в 1924 году, это был сонный уездный город Симбирск. В народе его называли «Городом на семи ветрах». Автобус, отойдя от набережной и покружив вверх по холму, выехал на широкую улицу, обрамленную тополями и деревянными домиками. Это была улица Московская, где некогда жил инспектор народных училищ Илья Николаевич Ульянов со своей суровой красавицей-женой Марией Александровной Бланк. Она была набожная лютеранка из поволжских немцев; в ее аккуратном доме — гнутые деревянные стулья, крашеные полы, чехлы на креслах, занавески с воланами, ромашки на обоях, карта России на стене в столовой — чувствовалась будущая пуританская, если не сказать педагогическая, атмосфера личных апартаментов Ленина в Кремле.

Как писал Эдмунд Уилсон, приезжавший сюда в 1935-м, чтобы собирать материал для своей книги «На Финляндский вокзал», путешественнику легко могло показаться, будто он и не покидал Конкорд или Бостон. В нескольких домах от ленинского я видел наглухо запертую лютеранскую церковь. На мой взгляд, это место скорее напоминало Огайо.

На фотографиях инспектор народных училищ смотрелся приятным человеком с открытым лицом, лысой макушкой, бакенбардами и высокими скулами, как у его предков — астраханских татар. Александр же, напротив, пошел в мать: капризный с виду мальчик с копной темных волос, раздувающимися ноздрями и скошенным подбородком. А в нижней губе юного Владимира чувствовалось стремление перевернуть землю…

Расхаживая по тесным спальням, экскурсовод показывала нам детские бумажные кораблики, обруч, швейную машинку няни и рисунок, сделанный сестрой Ленина: голландские ветряные мельницы — возможно, увиденные в поволжском поселении голландцев ниже по реке. На всех кроватях были аккуратные, белые, без единого пятнышка, взбитые подушки. В комнате Александра мы увидели его химические пробирки и золотую медаль, которую он заложил в Петербурге, чтобы купить азотной кислоты для бомбы. В то время он изучал морских равноногих на естественном факультете.

В семействе Ульяновых любили литературу, и экскурсовод, указав на книжные шкафы, где стояли собрания сочинений Гёте и Гейне, Золя и Виктора Гюго, сообщила, что Мария Александровна знала девять языков — «включая немецкий», добавила она, улыбнувшись немцам.

— Она же была немка, — сказал я.

Экскурсовод застыла и сказала по-английски: «НЕТ!»

— А там, дальше по улице, как раз ее лютеранская церковь, — продолжил я.

Экскурсовод покачала головой и пробормотала: «Нет!» — а немецкие дамы обернулись ко мне и нахмурились. С точки зрения обеих сторон, я, очевидно, нес ересь.

В 1887 году, когда Володя Ульянов учился в седьмом классе, директором симбирской гимназии был Федор Керенский, чей сын Александр впоследствии стал пылким адвокатом, считавшим своим долгом спасение страны, — «этот болван Керенский», свергнувший царя и свергнутый, в свою очередь, Лениным.

В классной комнате, где учился Ленин, стояла черная парта, а на ней — букет пунцовых астр. Каждый ученик имеет право хотя бы раз за время обучения в школе посидеть за той самой партой.

Внизу, у входа, висит огромное полотно, на котором Ленин в своей гимназической шинели созерцает ледоход на Волге. Россия то и дело возникает в музыке, литературе и живописи своего народа в образе реки или медленно плывущего корабля. Песня «Эй, ухнем» вдохновила Репина на создание «Бурлаков на Волге». Вероятно, ни одна картина девятнадцатого века не повлияла на общественное сознание так же сильно, как эта. На ней группа простолюдинов тащит баржу против течения. Груженое судно возвращается из таинственных восточных земель, откуда придет спаситель и избавит народ от страданий.

После обеда я погулял по Венцу — старому дворянскому кварталу Симбирска, лишившемуся своих особняков и церквей, на смену которым пришли бесконечные километры асфальта, учреждения местных советов и сквер с памятником Карлу Марксу. Дойдя до места, где асфальт кончался, я прошел по шаткому бревенчатому мостику и зашагал вниз по холму, через парк Дружбы народов — запущенную местность, где стоят разваливающиеся дачные домики и неухоженные сады. Тропинка заросла репейником, листья колючих кустов были красными. В воздухе стоял запах картофельной ботвы, которую жгли на костре. Река внизу растворялась в дымке. Отыскав дыру в заборе из металлолома, я заглянул внутрь и увидел старика, возившегося с капустными грядками в последних лучах летнего солнца.

Дойдя до реки, я взошел на борт одного из дебаркадеров: это была своего рода плавучая гостиница, выкрашенная в зеленоватый, льдистый цвет, словно Зимний дворец; в царские времена здесь, в каютах наверху, путешественники могли поесть, отдохнуть или завести мимолетный роман в ожидании парохода. На скамейке у заколоченного киоска жевал булку человек без пальцев.

Он подозрительно оглядел меня, успев услышать, что в округе немцы. Когда я сказал, что я англичанин, металлические зубы вспыхнули, и он принялся объяснять, сколько немцев застрелил в войну: «Бум! Да!… Бум! Да!… Бум! Да!…» — разрезая воздух своими беспалыми кулаками и возбуждаясь до такой степени, что я испугался, как бы он не забыл, что я не немец, и не сбросил меня в покрытую нефтяной пленкой воду. Я попрощался; он втиснул кулак в мою протянутую руку.

Один из экскурсоводов «Интуриста» был нервный молодой человек, безупречно говоривший по-французски и одетый в белую рубашку с узором из казацких сабель. Он сказал, что теперь на этом участке реки осетр почти не ловится — за икрой надо ехать в Астрахань. Ему откуда-то было известно про визит Ленина в Лондон на конгресс Второго интернационала и даже про английских друзей Ленина, Эдварда и Констанс Гарнетт. Я сказал, что когда-то знал их сына Дэвида, еще в бытность его мальчиком; он обычно носил в бумажнике ленинский автобусный билет на проезд от Тоттенхэм-корт-роуд до Патни, где они жили. «Mais c’est une relique précieuse», — воскликнул экскурсовод.

Торговец ромом, сидевший за нашим столом в кают-компании «Максима Горького», неистово-сосредоточенно поджидал, когда можно будет похитить все кусочки масла, застав нас врасплох. Порой, увидев нашу заминку при виде основного блюда, он поднимал вилку в воздух и со словами «Разрешите, пожалуйста» подцеплял куски свинины с наших тарелок. Он сражался под Сталинградом. Из 133 человек в их подразделении уцелело семеро. Его соседом по каюте был школьный учитель, пылкий любитель бальных танцев, покрытый вечным бронзовым загаром; поросль его пересаженных волос напоминала молодое рисовое поле.

Он был летчиком-наблюдателем на «юнкерсе». В свое время ему приходилось бомбить несколько мест, лежащих у нас на пути, и теперь он вернулся сюда, полный духа Kameradschaft

Около десяти часов мы пристали к берегу неподалеку от Куйбышева рядом с заправочной баржей. Вдоль горизонта тянулись газовые всполохи. Вечер стоял теплый. На барже сидел, развалившись на стуле, молодой человек в резиновых сапогах и рубахе, расстегнутой до пупа, а тем временем старуха, годящаяся ему в бабушки, вытягивала резиновый заправочный шланг, прикручивала форсунку. Сама баржа представляла собой шедевр конструктивизма, сварганенный портовыми рабочими и выкрашенный в серый с красным. На корме сушились чьи-то детские пеленки; на той же бельевой веревке было вывешено полдюжины карпов. А что за жизнь протекала внизу! Не успели мы причалить, как из кабины стайкой высыпали девушки, захватили наш теплоход и начали танцевать. Кто-то из экипажа, парень с аккуратными песочными усами, подключил на кормовой палубе катушечный магнитофон, и вскоре все они отплясывали под музыку диско, весьма необычную. Парню ужасно хотелось угодить девушкам, он то и дело велел людям танцевать друг с дружкой, а сам, выказав превосходные манеры и без тени снисходительности, демонстративно пригласил на танец самую некрасивую из этой компании. Надо сказать, она была необъятна. Двадцать минут она вращалась вокруг своей оси, медленно, словно каменная статуя на пьедестале, а он тем временем все прыгал вокруг, смеялся, подпевал и вскидывал ноги. Тут старуха с заправочным шлангом закричала, девушки потянулись обратно, перелезая через поручни, все помахали руками, и мы снова тихонько отплыли в ночь.

У меня в каюте был экземпляр «Войны и мира». Я открыл главу двадцатую и перечел рассказ о том, как старый граф Ростов пляшет с Марьей Дмитриевной «Данилу Купора»: «Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало».

Фон Ф. поднялся с рассветом, чтобы, завернувшись в свой суконный плащ, проинспектировать три шлюза на границе Куйбышевского водохранилища. «Замечательно, — сказал он, имея в виду шестьсот километров внутреннего моря, что тянулось у нас за кормой едва ли не до самого Горького. — Однако, — добавил он, махнув на стены шлюза, — бетон здесь потрескался».

Стоял ужасный холод. Солнце на горизонте походило на мяч. Ворота последнего шлюза отворились, и мы двинулись по дорожке золотого света. Вдали Волга сжималась до размеров реки. На западном берегу был песчаный пляж и полоса тополей; на восточном — цепочка рыбацких хижин и лодок, вытащенных на сушу. Мы обогнули излучину и увидели Жигулевские горы, единственные холмы в этих краях, некогда — прибежище бандитов и революционеров. Склоны их поросли березой и сосной; а что за названия: Молодецкий курган, Девья гора, Два брата…

Отойдя от Жигулей, мы пересекли реку, сошли на берег и поехали в Тольятти, где находится крупнейший в Советском Союзе автомобильный завод. Город Тольятти назван в честь бывшего главы Компартии Италии, однако завод обязан своим существованием ведущему итальянскому капиталисту своего поколения, Джованни Аньелли. Аньелли, как мне однажды рассказывали, в свое время просидел чуть ли не целую зиму в Москве, в отеле «Метрополь»: у него на глазах приходили и уходили руководители всех больших автомобилестроительных корпораций, а он пересидел всех и в конце концов выбил контракт для «Фиата».

Полоса стекла и бетона протянулась вдаль по голой долине. Впрочем, целью нашей довольно утомительной поездки на автобусе было не посетить завод, а установить, где, в какой точке горизонта он кончается. Стоило нам до нее добраться, как мы повернули назад. Экскурсовод меж тем забрасывал нас статистическими данными.

Средняя температура зимой 18 градусов ниже нуля. Машины сходят с конвейера в среднем по 2500 в день. Средний возраст рабочих — двадцать семь лет. Среднее количество браков — 5000 в год. Почти у каждой пары есть квартира и машина, а разводов очень мало.

На стоянке у Волги нам встретилась пара новобрачных. Невеста была в белом, жених — с красной перевязью через плечо. Вид у них был застенчивый, смущенный; немцы же, наконец обнаружив в Тольятти хоть что-то человеческое, начали вести себя так, будто попали в зверинец. Пара, прижатая к парапету фотографами-любителями, стала пробираться от них к своей машине. Перед этим они бросили в пенистую воду красные розы, и одна из них зацепилась за камень.

Когда я проснулся на следующее утро, деревья исчезли, мы плыли через степь — львиного цвета землю, покрытую стерней и жухлой травой. В оврагах полыхали кусты, однако нигде не было видно ни коровы, ни домика, одна лишь телеграфная линия. Я сидел на палубе, листая страницы пушкинского «Путешествия в Арзрум»: «Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

Кобылиц неукротимых

Гордо бродят табуны».

В силу советских мер безопасности шлюзы не были обозначены на карте Волги, пришпиленной к доске объявлений на теплоходе. В результате водохранилища и реки походили на связку сосисок.

Руководитель круиза то и дело предупреждал, что фотографировать запрещено, и говорил о вооруженных охранниках и других чудищах, готовых накинуться на всякого, кто попадется за этим занятием. Шлюз перед Балаковым был особенно внушительным сооружением, над ним проходил шоссейный и железнодорожный мост, имелась там и огромная оранжевая мозаика — фигура, напоминающая Гермеса, по-видимому, символ коммуникаций. У фон Ф. чесались руки; чтобы потихоньку сделать снимок, он спрятал фотоаппарат в рукаве. Однако шлюз оказался безлюдным, если не считать женщин, управлявшихся с механизмами, да ватаги тощих мальчишек, стрелявших из рогатки камушками, которые прыгали по нашей небесно-голубой палубе.

Стояло воскресенье. Солнце сияло, с берега махали выбравшиеся на природу люди, одышливые прогулочные катера пыхтели вверх и вниз по реке, до самых фальшбортов набитые пассажирами. В три часа мы сошли на берег; это был Девушкин остров, где некогда держал свой гарем хан — правитель Золотой Орды. Правда, до того на острове жили амазонки. У амазонок был обычай предаваться любви с пленниками-мужчинами, а после их убивать. Иногда пленники оказывали сопротивление, но один юноша охотно согласился на смерть при условии, что ему будет даровано одно желание. «Хорошо», — сказали ему. «Пусть меня убьет самая уродливая из вас», — ответил он — и, разумеется, выбрался с острова живым. Эту историю нам рассказала Светлана, сотрудница «Интуриста», девушка с замечательным ртом, уголки губ которого кривились, и зелеными манящими глазами.

Я пустился в глубь острова по тропинке, которая вела через заросли травы с красными стеблями. От полыни под ногами шел горький запах. Шуршали ужи, ивы полоскали белые ветвина ветерке. Побеги молодых ив были покрыты налетом, подобным тому, что бывает на красном винограде. С заросшего травой пруда взлетела пара уток. Впереди тянулись еще ивы, еще вода, а за ними — голубая даль, небосвод.

Переходя болотистый участок, я подумал: «Это то место в очерке Тургенева, где рассказчик с собакой переходят болотистый участок и из–под ног у них взлетает вальдшнеп». Я сделал шаг или два вперед — и вот он, вальдшнеп, взлетел!

Если бы все на самом деле происходило в очерке Тургенева, не обошлось бы еще и без отдаленных звуков песни, а потом появилась бы крестьянская девушка с яблочным румянцем на щеках, торопящаяся на тайное свидание с милым. Я прошел еще ярдов сто и сначала услышал пение, а потом увидел между деревьями белый крестьянский головной платок. Я приблизился, но женщина продолжала собирать ягоды. Она была немолода.

У нее были крашеные хной волосы и фальшивые зубы. Я предложил ей собранные мною грибы, она сказала: «Нет!»

Вернувшись на пристань, еще один Зимний дворец в миниатюре, я увидел, что служитель поймал маленького, с печальной мордой осетра. Наши матросы страшно загорелись идеей поесть ухи. Один из них принес котелок, другой — нож, а пока котелок закипал, рыбаки с помощником капитана играли в бильярд в салоне на нижней палубе. Осип Мандельштам говорит: «Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костями вязальных спиц». Не знаю, как вам, а мне перспектива застрять в этом местечке представляется вариантом далеко не худшим: размеренная жизнь — русские романы, рыбалка, шахматы, бильярд, — время от времени нарушаемая приходом «Максима Горького», напоминающим тебе, что на дворе 1982-й, а не 1882-й.

Утро понедельника 27 сентября было ветреным и началось с лекции о внутренних судоходных путях Советского Союза. За пару дней до того я видел маленькую парусную яхту, спешащую вверх по реке. Вот бы получить разрешение и пройти под парусом от Черного до Белого моря — от такого приключения я бы не отказался!

В Казани, откуда мы уплыли всего четыре дня назад, в разгар бабьего лета, теперь было четыре градуса мороза.

Весь следующий день мы провели на теплоходе. Время от времени по горизонту проплывало смазанное пятно: трубы, многоквартирные дома. Один из городов назывался Маркс, бывший Баронск, после — Марксштадт, столица Республики немцев Поволжья. «А где же теперь эти немцы?» — спросила дама из Бонна, шея которой покраснела от возмущения, когда она взирала на тонкую линию берега. «Уехали», — сказал я. «Погибли! — воскликнула она. — Или в Средней Азии. Так мне говорили». В тот же день мы подплыли близко к берегу вдоль полосатых слоистых утесов, где белые пласты перемежались с черными. Из громкоговорителя полился глубокий бас, исполнявший песню казацкого мятежника Стеньки Разина. Мы увидели стадо черных и белых овец на голом холме. Внезапно на пустом месте возник истребитель «МиГ», нахохлившийся на постаменте.

Степан (или Стенька) Разин, сын зажиточного казака из донской станицы, считал, что казацкий обычай делить награбленное поровну должно соблюдать любое правительство. Он полагал, что такие же уравнивающие методы должны распространяться и на саму царскую власть в России.

На престоле в то время оказался Петр Великий. В Астрахани Разин захватил в плен персидскую княжну, которая стала его любовницей и которую он швырнул в Волгу, желая поблагодарить реку за то золото и драгоценности, что она ему подарила. В Царицыне он убил местного воеводу, некоего Тургенева, возможно, предка великого писателя. Покинутый своими единомышленниками, Разин потерпел поражение под Симбирском и был казнен в Москве. В советской агиографии он считается «протокоммунистом».

На заре мы прибыли в Волгоград. Город, некогда называвшийся Сталинградом, — город лепнины и мрамора, где советские ветераны постоянно фотографируют друг дружку перед военными памятниками. Перестроенный в «третьеримском» стиле сороковых и пятидесятых, он поднимается, слой за слоем, вдоль европейского берега Волги. Стоя на ступенях монументальной лестницы, ведущей вниз, к порту, можно обернуться назад, где за парой дорических пропилей, за еще одним дорическим храмом, выполняющим роль киоска с мороженым, за песчаными островами раскинулась поросшая кустарником азиатская пустошь, что сулит далекие пустыни.

В десять, под звуки музыки, от которой пробирала дрожь, мы, пассажиры «Максима Горького», собрались на площади Павших борцов, чтобы в качестве делегации раскаявшихся немцев добавить корзину гладиолусов с гвоздиками к горам красных цветов, уже наваленным тем утром вокруг Вечного огня. В боковой части красного гранитного обелиска отражались растущие в сквере ели и фасад гостиницы «Интурист», построенной на месте бывшего бункера фельдмаршала Паулюса.

Медленно шагая строем, вперед вышел отряд юных пионеров: мальчики в защитной форме, девочки в белых пластмассовых сандалиях, за ушами — белые тюлевые банты. Все вытянулись по стойке смирно. Церемонию возложения провели торговец ромом и школьный учитель, оба — оставшиеся в живых участники битвы. Щеки их были мокры от слез; военные вдовы, уже который день собиравшиеся с духом перед этим испытанием, сморкались в платки или просто стояли с видом потерянным и несчастным, вцепившись в свои сумочки.

Внезапно поднялся легкий переполох. Позади нас была группа советских ветеранов, воевавших в 62-й армии, родом из среднеазиатских республик. Их экскурсовод показывал им фото, на котором сдавался Паулюс; услышав немецкую речь поблизости, увидев «врага», ненамеренно топчущего край газона, и приняв это за нечто кощунственное, они начали перешептываться между собой. Затем откуда-то выдвинулся человек с бычьим лицом и велел немцам убираться. Дамы, вид у которых сделался несчастнее прежнего, поспешно отступили на бетонную дорожку. «Чрезвычайно интересно», — сказал фон Ф., проносясь мимо по пути к автобусу.

Когда война закончилась, кто-то предложил оставить развалины Сталинграда как есть — вечный монумент в память о победе над фашизмом. Однако Сталину мысль о том, что его город так и будет лежать кучей обломков, пришлась не по душе и он приказал перестроить его — сделать таким, как до войны, даже лучше. Впрочем, одни развалины он оставил нетронутыми — здание мельницы на ведущем к реке склоне, которое разнесла бомба. Окруженная бесконечным морем бетона, мельница лежит между стелой-штыком, футов двести высотой, все еще в лесах, и постройкой, по форме и размеру напоминающей градирню, где посетители (по предварительной записи) могут осмотреть мозаичную панораму битвы.

Я стоял на площади и понимал, что до реки можно, если постараться, добросить камушком, — и все–таки, несмотря на истерические вопли Гитлера, несмотря на все танки, самолеты и живую силу, немцы так и не смогли до нее дойти. Русские сражались под лозунгом «Ни шагу назад». Вероятно, этим всё и объяснялось.

Повсюду вокруг были пожилые мужчины и женщины, у кого-то не хватало руки или ноги, все сияли медалями в солнечном свете. Тут я заметил, что фон Ф. яростно расхаживает вокруг образцов советской военной техники, выстроенных рядами в качестве экспонатов.

— Американцам даже спасибо не сказали! — обратился он ко мне, понизив голос.

— Их же спасли американские танки, а не эти… и Паулюс, конечно!

— Как так?

— Настоящий прусский солдат! — пояснил он. — Все время подчинялся приказам… даже когда эти приказы потеряли всякий смысл!

Прежде в беседе я спрашивал фон Ф., почему Гитлер не пошел прямо на Москву летом 1941-го.

— Виноват Муссолини, — ответил он ровным тоном. — Вторжение в Россию было запланировано на весну. Но тут Муссолини напортачил в Греции, и немцам пришлось помогать. Для Москвы было уже слишком поздно — время года не то. Гитлер решил не повторять ошибку, сделанную Наполеоном в 1812-м.

Мамаев курган — холм в северном пригороде, где татарский хан Мамай некогда разбил свой шатер и где в честь двадцатипятилетия победы под Сталинградом был построен монументальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».

Во время сражения взять эту высоту означало взять Сталинград. Хотя немцы захватили водонапорную башню на вершине, солдаты маршала Жукова удержали восточный склон. Когда местность расчищали, на каждом квадратном метре было найдено в среднем по 825 пуль и осколков.

Леонид Брежнев открыл мемориал на Мамаевом кургане со словами: «Камни живут дольше, чем люди…» Тем не менее монументы были сделаны из железобетона; фон Ф., будучи экспертом по железобетону, оценил их шансы на долголетие не особенно высоко.

Первое, что мы увидели из автобуса, была гигантская статуя Родины-матери, делающая шаг в дымку и размахивающая мечом вместо трехцветного флага, — замыслом своего создания она явно была обязана «Свободе, ведущей народ» Делакруа. От проспекта Ленина мы отправились к вершине холма — но какая же полоса препятствий лежала на нашем пути! Подобно паломникам, идущим, скажем, в Рим, Мекку или Бенарес, посетители Мамаева кургана вынуждены продвигаться вперед, обходя череду священных мест — площадь Павших борцов, зал Воинской славы и многие другие, — пока не доберутся до подножия Родины-матери.

И срезать нигде нельзя! «Курган» — тюркско-татарское слово, означающее «холм», «насыпь» или «могила»; что касается Мамаева кургана с его могилой, храмами и «священным путем», он напомнил мне великие храмовые комплексы Древней Азии. Тут, в этом степном краю, половцы — тюркское племя — обычно воздвигали над своими могильными курганами каменные статуи, так называемые «каменные бабы», которые служили как памятником мертвым, так и предупреждением расхитителям гробниц.

Я никак не мог отделаться от ощущения, что Родина-мать — символ Азии, предупреждение Западу, чтобы и не пытался пересечь Волгу, чтобы не смел и ногой ступить в самое сердце страны. Атмосфера там была зловещая, религиозная — так и подмывало на сарказм; однако толпы людей с выражением восторга и почтения на лицах к сарказму вовсе не располагали.

Я прошел за одной хромой старухой в Пантеон Славы. Носки ее стоптанных туфель были разрезаны, чтобы не так давили на мозоли. Она тащилась вперед, одетая в плащ, уцепившись за руку более молодой спутницы. Старуха постаралась придать себе вид попраздничнее, надела красный шарф с блестками. Щеки ее были покрыты спекшейся белой пудрой, по ним струились слезы. Когда она пересекала площадь Скорби, плащ ее распахнулся, открыв белую блузку, увешанную медалями.

В три часа в городском планетарии мы посмотрели фильм о битве, составленный из немецких и советских кинопленок (и украшенный грандиозными деталями). Предполагалось, что фильм будет резко антинемецким, и немцев предупредили, что слабонервным лучше не ходить. Могло быть гораздо хуже. Создатели фильма ни разу не опустились до насмешек или сатиры, а в раздирающих сердце кадрах, где расстреливали немецких пленных, чувствовалось, что авторы, по крайней мере, не превозносят победу Советского Союза — скорее, демонстрируют полную бессмысленность войны. Тем вечером, когда мы направлялись к Волго-Дону, я сидел в баре рядом с одним из офицеров бронетанковой дивизии, который, печально созерцая двойную порцию грузинского коньяка, сказал: «Тяжелый день выдался для нас, немцев».

Путешествие подходило к концу. Когда мы вплывали в Ростов-на-Дону, стояло солнечное, серебристое утро. На мелководье бригада рыбаков вытаскивала невод. В надувной резиновой лодке загорал старик. Гудели буксиры, кран разгружал ящики с океанского корабля. Вдоль набережной стояли старые кирпичные склады; за ними город уступами поднимался к собору с луковкой на холме. Вдоль набережной тянулись клумбы с сальвиями, цветом напоминающими советский флаг, ждущими, когда их прихватит первый осенний мороз. Когда мы приставали к берегу, корабельный оркестр играл «ShortenináBread». Тем временем на берегу из автобуса высыпал казачий танцевальный ансамбль — все участники были не старше двенадцати лет — и устроил конкурирующее представление. Двое мальчиков держали полотнище с надписью «Дружба» на всевозможных языках, от латышского до португальского; девочки, похожие на барабанщиц в своих киверах и алых куртках, резво перебирали ногами среди кружащейся листвы. В сотне ярдов от нас стоял памятник Максиму Горькому.

Ростов оказался городом тенистых, обсаженных деревьями проспектов, без зазрения совести отданных под частную коммерцию. Милиционеры обоего пола расхаживали по уличным рынкам с видом добродушно-снисходительным, а тем временем армяне торговались с русскими, казаки — с армянами, кошельки вспухали от рублей, а горы баклажанов, хурмы и подержанной мебели мало-помалу уменьшались. Старенькая бабушка дала мне пучок бергамота, и я ушел, нюхая его.

Кто-то указал на раскосую женщину с хозяйственной сумкой и спросил: «Откуда тут взялись вьетнамцы?» «Это не вьетнамцы, — ответил я, — это калмыки. Коренные местные жители». Калмыки живут за рекой, в своей собственной республике. Это был последний из монгольских народов, прискакавших в Европу и осевших тут. Они до сих пор поклоняются далай-ламе. У одного калмыцкого мальчика был очень колоритный вид: блестящие черные волосы разлетаются, к заднему сиденью мотоцикла привязана обезьянка.

Я отправился в музей; по пути до меня донесся запах козьего жира, поднимавшийся от маслобоек и черпаков в перестроенной казацкой хате. В части, посвященной 1812 году, висел портрет В.В. Орлова-Денисова, генерал-адъютанта, которого Толстой взял в качестве прототипа своего картавого персонажа в «Войне и мире». Была там и английская репродукция под названием «Лиса-Наполеон — ату его!» и со следующей стихотворной подписью:

Слышу я казацкий зов, Знать, меня разнюхали, Надо делать ноги разом, А не то поймают. Этим вечером, последним из проведенных в России, после наступления темноты я прогулялся вниз по холму, по старым купеческим кварталам, и увидел хрустальную люстру, горящую в комнате наверху. Стены были покрыты полинявшим красным плюшем, на одной висело полотно в золоченой раме с изображением гор и реки. Я стоял под уличным фонарем, пытаясь представить себе обитателя этой комнаты. На тротуаре девочки в белых носках играли в классики. Двое моряков в бескозырках, сдвинутых на затылок, вышли из тира и уселись на тротуар, выкурить напополам последнюю сигарету. Потом к окну подошла старуха в сером платке. Она посмотрела на меня. Я помахал. Она улыбнулась, помахала в ответ и задернула штору. У подножия лестницы я миновал Максима Горького, глядевшего со своего пьедестала туда, где за тихим Доном лежали равнины Азии.