«Человек не просто продукт своих генов. Он принимает решения»

К выходу «Разговоров на песке» Тайсона Янкапорты решили рассказать еще про одну книгу из раздела антропологии, которую мы готовим к изданию. «Думай как антрополог» Мэтью Энгельке больше всего похожа на учебник по истории дисциплины, начиная с Викторианской Англии. Работа состоит из девяти глав, в каждой из которых разбирается одно понятие в точки зрения разных антропологов: культура, цивилизация, ценности, ценность, кровь, идентичность, власть, разум и природа. Публикуем отрывок из книги, где Энгельке рассказывает о том, чем занимаются антропологи.

Не все антропологи работают с живыми, дышащими людьми, которые находятся в конкретном месте или сообществе. В некоторых национальных традициях биологические и эволюционные аспекты человеческого рода также рассматриваются наряду с культурными. Археология и лингвистика зачастую также становятся важными областями антропологии. Иными словами, одни антропологи занимаются зубами и костями таза; другие — вопросом о том, что доисторические паттерны расселения могут рассказать нам о возникновении сельского хозяйства, плавлении железа и формировании государства; третьи — техническими аспектами классов существительных у банту и фонологией (изучение использования звуков в языке). Когда дело доходит до археологии и лингвистики, их связь с культурой кажется довольно очевидной: в конце концов, археология занимается тем, что мы часто называем «материальной культурой»; язык и культура — две стороны одной медали. (Кроме того, большинство лингвистических антропологов изучают использование речи, а не абстрактные формальности. Это предполагает изучение языка в конкретном месте в конкретное время, во многом как у культурных антропологов.) Тем не менее даже для антропологических исследователей анатомии и эволюции фундаментальные основания культуры представляют большой интерес. Биологические антропологи изучают размер нашего мозга, строение зубов и прочность наших бедренных костей, чтобы узнать, что те могут рассказать нам о происхождении языка, использовании орудий труда и развитии прямохождения. То есть о культуре.

Первый контакт: личная история

Я очень хорошо помню первый текст по антропологии, который я прочитал. Я был первокурсником, который забился в университетскую библиотеку холодной чикагской ночью. Я очень хорошо помню этот день, потому что я почувствовал потрясение. Это чтение пошатнуло мои представления о мире. Можно сказать, оно вызвало небольшой культурный шок. Это было эссе «Общество первоначального изобилия» Маршала Салинза, одной из самых заметных фигур в антропологии. В этом эссе Салинз анализировал предположения, которые лежат за современным западным пониманием экономической рациональности и поведения, как они изображены, к примеру, в учебниках по экономике. В этих предпосылках он увидел ошибочные представления об охотниках и собирателях и даже предвзятость по отношению к ним. Речь идет о небольших группах людей в пустыне Калахари в Южной Африке, в лесах Конго, в Австралии и в других местах, которые ведут кочевой образ жизни, владеют небольшим количеством собственности и у которых отсутствует развитая материальная культура. Эти люди охотятся на диких животных, собирают ягоды и при необходимости перемещаются.

Как показывает Салинз, предположения из учебников заключаются в том, что эти люди скорее всего несчастные, голодные и каждый день сражаются за выживание. Просто посмотрите на них: они носят в лучшем случае набедренные повязки; у них нет поселений; у них практически нет собственности. Это предположение о нехватке следует из более базового предположения: люди всегда желают больше, чем у них есть. Ограниченные средства встречаются с неограниченными желаниями. Согласно этому способу мышления дело наверняка в том, что охотники и собиратели иначе и не могут; конечно же, они живут так не по свободному выбору, а из необходимости. Согласно этому западному взгляду, охотники и собиратели «снаб[жены] буржуазными мотивами и палеолитическими орудиями», так что «мы авансом выносим суждение о безнадежности [их] ситуации»1. Однако, опираясь на несколько антропологических исследований, Салинз показывает, что «желания» имеют мало общего с тем, какого подхода к жизни придерживаются охотники и собиратели. Например, во многих из этих групп в Австралии и Африки среднестатистический взрослый человек вынужден работать не более трех-пяти часов в день для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Антропологи, исследующие эти общества, выяснили, что эти люди могли бы работать больше, но они не хотят. У них нет буржуазных импульсов. Их ценности отличаются от наших… «Наиболее примитивные из народов мира почти не имеют имущества», — заключает Салинз, «но они не бедны <…> Бедность — это социальный статус. И как таковая она является изобретением цивилизации»2.

После прочтения Салинза я больше не мог воспринимать разговоры об «изобилии» по-прежнему. Мне было непросто смириться с тем, что у меня есть интуитивные представления о том, что такое «изобилие», и эти представления зачастую принимают довольно опасный образ здравого смысла. Этот урок от Салинза стал одним из многих уроков о словах, про которые мне раньше казалось, что я знаю, как их использовать и как думать посредством них.

Одно из распространенных клише об этой дисциплине заключается в том, что мы делаем знакомые вещи незнакомыми, а незнакомые — знакомыми. Это клише, но оно абсолютно верное. И этот процесс вопрошания, процесс переворачивания вещей с ног на голову — сохраняет свою ценность. <…>

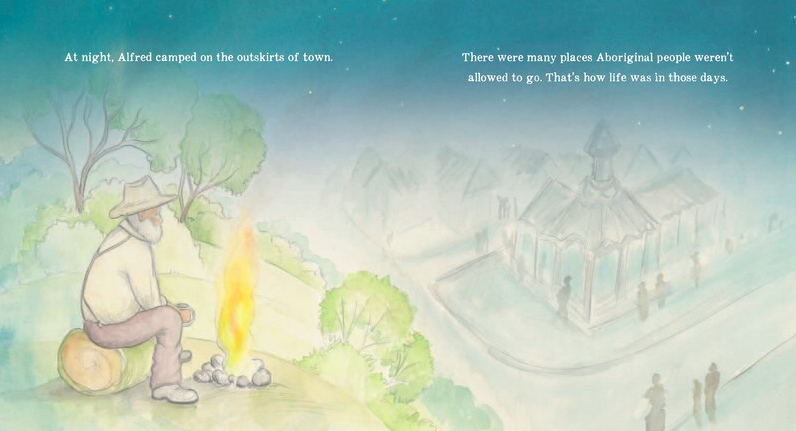

Антропология не просто критикует. Она не просто показывает, как наши представления об «изобилии», «цивилизации» и «крови» культурно обусловлены, или даже ошибочны из-за слепых пятен нашего здравого смысла. Антропология еще и объясняет. Самое главное, она объясняет, как и почему культура определяет нашу природу как человеческих существ. Мы не автоматы. Нас не определяет «человеческая природа», и мы не просто продукт наших генов. Мы принимаем решения. Охотники и собиратели принимали решения, и исторически они зачастую принимали решения культивировать эгалитарные ценности и преуменьшать роль собственности для того, чтобы сохранить свой образ жизни. Кочевой образ жизни охотников и собирателей одинаково зависит от двух вещей: от совместного использования ресурсов и от негативного отношения к статусу и накоплению ресурсов (в конце концов, вещи только тянут вниз). Вплоть до 1960-х группа охотников-собирателей хадза, которые жили в Танзании, выбирали не перенимать образ жизни живущих поблизости скотоводов.

Конечно, наши возможные «решения» зачастую ограничены. Среда, традиции (мы не можем выдумать их с нуля), а также более широкие политические и социальные процессы также играют свою роль. Салинз опубликовал «Общество первоначального изобилия» в 1972 году. К тому времени жить кочевым образом стало куда сложнее. Колониальная экспансия часто приводила к захвату или перераспределению земли, на которую полагались кочевые группы. Так что мы действительно наблюдаем обедневших охотников и собирателей, отмечает Салинз, но это нужно рассматривать как результат «колониального разорения» — втягивания этих народов в орбиту «цивилизации»3. Он имеет в виду именно это, когда говорит, что бедность — изобретение цивилизации. Это разорение продолжается по сей день, хотя сейчас, как правило, уже под эгидой глобализации. Более 50 лет назад хадза потеряли доступ к 90% земли, которую они раньше использовали для охоты. Похожие истории можно найти по всему свету — от пустыни Калахари в Намибии до лесов Малайзии. У охотников и собирателей сейчас особо нет выбора. «Общество первоначального изобилия» научило меня еще одной вещи: ни одна культура не существует в изоляции. Ни одна культура никогда не является первоначальной; можно сказать, что каждая культура все время находится на своем кочевом пути.

Правильная антропология

Перед тем, как перейти к более конкретным обсуждениям, стоит познакомиться с вводной информацией об антропологии как дисциплине. Эта книга — не история антропологии. Но на протяжении этой работы я буду подчеркивать определенные ключевые фигуры, траектории развития и тенденции, потому что история возникновения и развития антропологии рассказывает много важного о современных академических дисциплинах в целом. Некоторая вводная информация также будет полезной, поскольку акцент в этой работе делается на областях социальной и культурной антропологии. Они не так известны, как археология и биологическая антропология.

Даже если люди знакомы с традицией социокультурной антропологии, они часто думают, что сфера применения антропологии — это зуни [индейский народ группы пуэбло на юго-западе США — прим. ред.], а не Лондон — ведь Лондон на Западе, и возможно он даже «современный», так что это вотчина социологов. Это верно, что раньше антропологи как правило фокусировались на незападных обществах, но исключения из этого правила возникали уже давно — например, есть великолепное антропологическое исследования Голливуда, опубликованное в 1951 году4. Это уже давно не только джунгли и барабаны.

Антропологии, как мы ее знаем, всего лишь 150 лет. Королевский антропологический институт Великобритании и Ирландии был сформирован в 1848 году. В 1851 году Льюис Генри Морган, адвокат из северной части штата Нью-Йорк, опубликовал «Лигу Ирокезов» и продолжил проводить ряд основополагающих исследований родства на основе работы с коренными американскими народами. Во Франции первая профессорская должность по антропологии появилась в 1855 году, в Национальном музее естественной истории в Париже5. Это самые ранние этапы развития антропологии, которые мы можем найти в современной истории. Иногда антропологи называют в качестве своих предшественников более древние фигуры: например, Мишеля де Монтеня (1533–1592); Геродот (484–426) — еще их один любимчик. И у того, и у другого было то, что впоследствии стали называть антропологической чуткостью. Геродот путешествовал в далекие земли, чтобы предоставить нам богатые описания тех, кто были «Другими» для древних греков. Монтень не делал таких путешествий, но для своего важного эссе «О каннибалах» он приложил все усилия, чтобы поговорить с тремя индейцами тупинамба (проживали на территории современной Бразилии), которых привезли во Францию и которых он встретил в Руане. В своем эссе он убеждает читателей не спешить оценивать их предполагаемую дикость (утверждалось, что тупинамба поедали своих португальских пленников), призывая их понять более целостную картину их образа жизни и практик.

Во всех этих случаях, как и в полноценных антропологических исследованиях, которые мы кратко описали выше, можно выделить две особенности:

1) важность полевого исследования;

2) принцип культурного релятивизма.

Вы не сможете понять антропологию без понимания этих двух принципов.

Полевые исследования — уже давно ключевой обряд перехода для антрополога. Некоторые из фигур-основателей это скорее «кабинетные антропологи» (поскольку они опирались на работу и данные других исследователей). В некоторых научных традициях существует более четкое и давнее разделение труда между эмпирическим исследованием и построением теорий (например, во Франции). Но в целом, скорее всего к вам не будут относиться серьезно, если вы не проведете год или больше среди людей, которых вы изучаете. Некоторые антропологи так начинают свою карьеру — в «поле» — и потом редко туда возвращаются (или вообще не возвращаются); они продолжают заниматься антропологией, обращаясь к более теоретическим и концептуальным рассуждениям. Конечно, многие из наиболее важных антропологов-мыслителей — это не хардкорные полевые исследователи. Но почти во всех случаях они начинали свою работу с «поля», и это подтверждает их bona fides (добросовестность (лат.) — прим. пер.).

Главная особенность полевого исследования — это включенное наблюдение. Это может означать разные вещи. Если вы живете среди зуни в какой-то деревушке в штате Чхаттисгарх в Индии, то вам может потребоваться практически полное погружение. Вам нужно будет жить с местными, есть с ними, изучать их язык и как можно больше участвовать в местной жизни. Короче говоря, если не по-научному, вам нужно тусоваться с местными и делать всякие штуки. Если ваше исследование в Лондоне, то полное погружение может оказаться затруднительным. Конечно, не все трейдеры живут в чем-то вроде пуэбло, и скорее всего они не будут регулярно приглашать вас к себе в гости, чтобы преломить хлеб. Не то что бы гостеприимство ничего не значит в Англии, но всё же это не зуни в 1879 году. Однако, как и поступила Залум, вам нужно будет попасть в гущу событий на работе (а также в церкви, в букмекерских конторах, или тех местах, которые вы изучаете): вам и самой нужно попытаться заработать на фьючерсах, потому что вам нужно понять, как думают, действуют и живут люди, которых вы изучаете.

Включенное наблюдение — не то же самое, что стать «туземцем», между этими вещами есть четкая граница. Антропологи не должны «становиться туземцами»6. Это может лишить критической дистанции, которая требуется для анализа; это также создает некоторые этические проблемы. Во время своей полевой работы Кушинг приблизился к этой черте (на самом деле, он ее переступил): он стрелял в пони племен Навахо (которые, как он утверждал, незаконно вторглись на земли зуни), возглавил облаву на конокрадов (в результате которой погибло два человека) и даже сделал скальп воина апачей. Зуни назначили Кушинга военачальником; снятие скальпов было необходимым условием для этого статуса. Кушинг также чуть не довел одного из американских сенаторов до инфаркта, когда раскрыл мошенническую схему с землей у его зятя, в результате чего Бюро этнологии приостановило исследование Кушинга. «Если цивилизованный белый человек может получить только 160 акров земли в качестве земельного участка, заплатив за это, а индеец может получить более 1000 акров, не платя за эту землю», писал разъяренный сенатор, «не лучше ли белому человеку повторить задумку Кушинга и стать одним из индейцев Зуни?»7

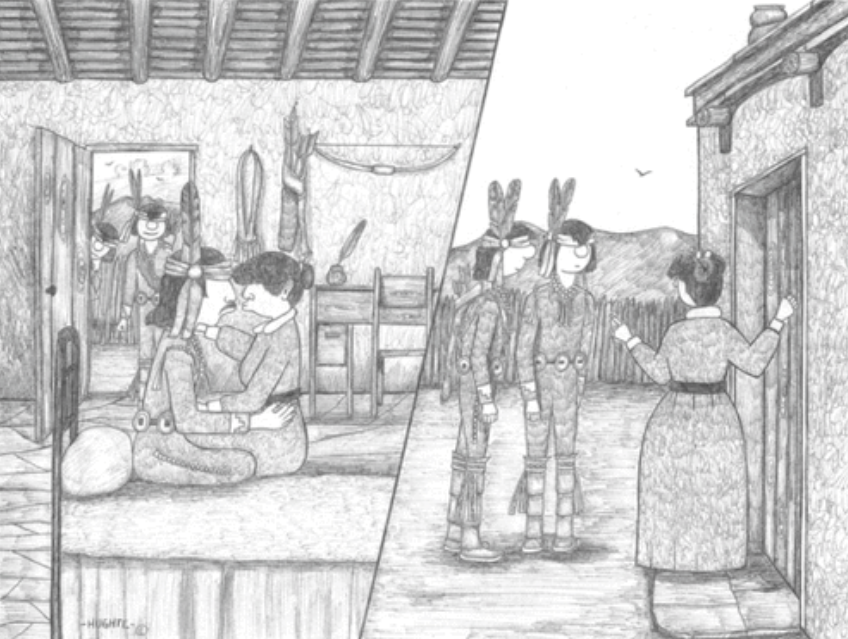

Кушинг действительно отстаивал интересы зуни в темных делишках политической элиты, но не стоит забывать, что он работал на американское правительство и что он начал свое исследование незадолго после одной из самых суровых и кровавых глав в американской экспансии на Запад. В 1994 году Фил Хьюти, художник из народа зуни, опубликовал серию карикатур о Кушинге, и они действительно показывают неоднозначную позицию антрополога. В некоторых рисунках Хьюти восхищается тем, насколько Кушинг был предан зуни; в других рисунках встречается более неоднозначное настроение, и даже злоба на Кушинга в связи с теми действиями, которые Хьюти и многие другие зуни восприняли как предательство и издевку — включая изображение частей секретного военного обряда зуни для коллег Кушинга в Вашингтоне. Последняя карикатура в книге Хьюти посвящена смерти Кушинга в 1900 году, когда он подавился рыбной косточкой на ужине во Флориде, где он проводил археологические раскопки. Этот рисунок называется «Последний ужин» и Хьюти пишет: «Ее было весело рисовать»8.

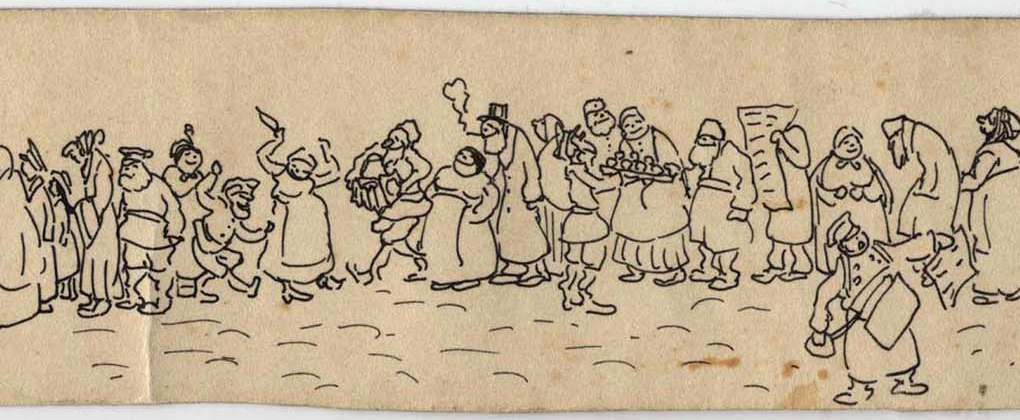

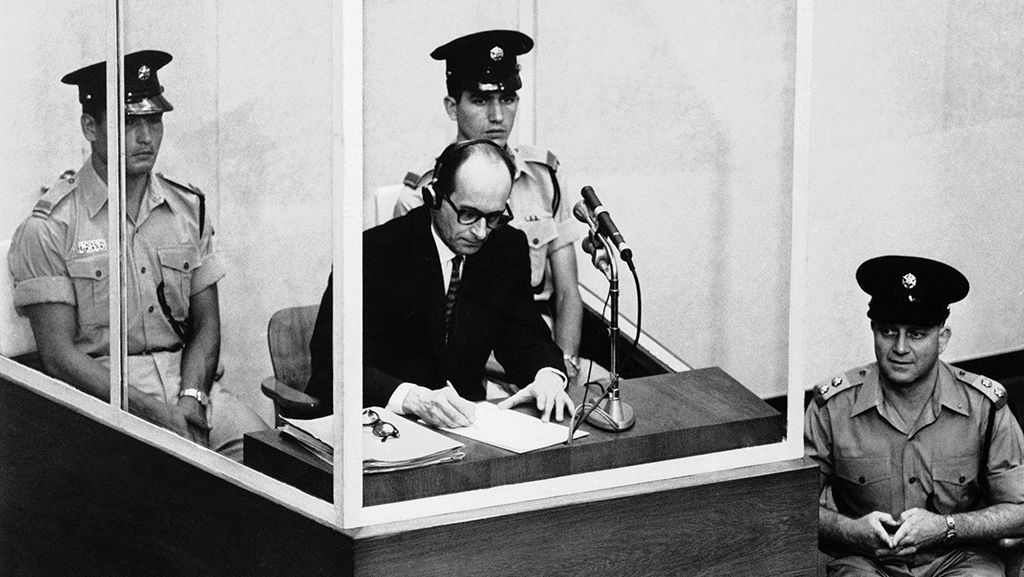

Что ты должен сделать прежде чем войти в дом Кушинга? — Из книги Phil Hughte. A Zuni Artist Looks at Frank Hamilton Cushing Paperback. 1994

Злорадство Хьюти не так сложно понять. Антропологию часто называли прислужницей колониализма. И в некотором смысле это было — и остается — верным по отношению к некоторым нео-колониальным и нео-империалистическим формам, которые может принимать антропологическое знание. В Соединенных Штатах эти формы простираются от «дел индейцев» в девятнадцатом веке и вплоть до неоднозначных спецопераций и программ по противодействию повстанцам в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии в 1960-е. С 2006 по 2014 годы Соединенные Штаты также провели подобные программы в Ираке и Афганистане, они были в значительной мере спланированы антропологом, и в них приняли участие многие представители дисциплины. В Соединенных Штатах, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах и Португалии антропологи часто работали на правительство или иным образом были близки к колониальным чиновникам в период расцвета империй, а многие колониальные чиновники Великобритании и сами получили антропологическое образование.

Однако уже для ранних антропологов приверженность научной дисциплине и связи, которые антропологи создавали с людьми, которых они изучали, были важнее, чем колониальные интересы, или даже шли с ними вразрез. Пример Кушинга во многих отношениях — лучшее и худшее, на что способен антрополог. И не стоит забывать о худшем. Конечно, сегодня, многие антропологи активно поддерживают сообщества, которые они изучают (но обходятся без вражеских скальпов). Они продвигают групповые права и выступают с открытой критикой вредных или непродуктивных мер государств и негосударственных организаций, а также выступают против интересов добывающих компаний и вырубки лесов в Папуа Новой Гвинее и в дождевых лесах Амазонии. Врач и медицинский антрополог Пол Фермер стал сооснователем медицинской негосударственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners In Health), а также Института справедливости и демократии в Гаити. В Великобритании десятки антропологов выступают свидетелями по судам о предоставлении политического убежища, предлагая свою экспертизу по случаям, связанным с Афганистаном, Шри Ланка, Зимбабве и многим другим странам.

Если полевое исследование — это отличительный метод, то культурный релятивизм — это отличительный режим работы антропологов. Он так или иначе служит фундаментом всей антропологии.

Проще говоря, культурный релятивизм — это критическое самосознание, которое помогает понять, что ваши способы анализа, понимания и суждения не универсальны, и их нельзя воспринимать как должное. Но этого может быть недостаточно; культурный релятивизм — один из самых недопонятых аспектов антропологического подхода — я бы сказал, даже среди некоторых антропологов. Конечно, не все антропологи — культурные релятивисты. Но все они опираются на культурный релятивизм, чтобы проделывать свою исследовательскую работу.

Как правило, легче объяснить, что такое культурный релятивизм, через перечисление того, чем он не является. Одно из самых важных эссе по этой теме написано Клиффордом Гирцем и называет «Анти антирелятивизм». Даже Гирц — а он был крайне талантливым автором — не смог напрямую подойти к такой деликатной теме. Культурный релятивизм не требует у вас толерантно относиться ко всему, что делают другие люди, даже когда вы считаете это несправедливым и неправильным. Культурный релятивизм не означает, что у вас не может быть сильных ценностей, или что как исследователь (или поэт, священник, судья) вы никогда не можете сказать ничего истинного или даже сделать обобщение о человеческой природе в целом или в сравнительной перспективе.

Культурный релятивизм не обязывает вас порицать статистические данные, насмехаться над Всеобщей декларацией прав человека, принимать практику женского обрезания или провозглашать себя неверующим атеистом. Как правило, именно такие обвинения звучат в адрес «релятивистов» — что они отрицают строгие данные или не имеют нравственных ориентиров, или даже моральных принципов как таковых. Но все это не имеет никакого отношения к тому, как антропологи опираются на релятивизм в своих исследованиях и в своем подходе к пониманию человеческой природы.

Иными словами, культурный релятивизм — это чуткость, которая лежит в основе антропологического метода. Это подход, это стиль. Это то, что помогает антропологам защищаться от рискованных предположений, что их здравый смысл, или даже экспертная позиция — по вопросу справедливости, изобилия, отцовства или элементарных форм религиозной жизни — самоочевидны и универсально применимы. Для антрополога жизненно важно понять, как справедливость, изобилие, отцовство, или религия понимаются на местном уровне — если они вообще там распознаются. Нередко бывает так, что люди, которых изучает антрополог, расшатывают аналитическую рамку, которую пытается использовать исследователь. Искусство? Что это? Религия? Хмм. Эдип? Кому какое дело? Свобода? Нам это совсем не кажется свободой. Мы уже почувствовали это настроение в трактовке общества первоначального изобилия у Салинза. На самом базовом уровне релятивизм должен позволить нам по достоинству оценить то, что Бронислав Малиновский (к которому мы вскоре перейдем) называл «точкой зрения туземца, его отношение[м] к жизни»; цель заключается в «понимани[и] его взгляда на его мир»9.

Примечания:

[1] Салинз М. Экономика каменного века. М.: ОГИ, 1999.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Powdermaker, Hortense. 1951. Hollywood: the dream factory: an anthropologist looks at the movie makers. London: Secker and Warburg.

[5] Parkin, Robert. 2005. The French-speaking countries. In One discipline, four ways: British, German, French, and American anthropology, pp. 155–253. Chicago: University of Chicago Press, p. 169.

[6] Если только они сами не являются «туземцами». К примеру, японская антропологиня Эмико Оонуки-Тирни изучала «свой народ» в городе Кобе. Однако «туземный антрополог» — нагруженное понятие, и оно вызывает много обсуждений. Обычно «туземный» антрополог — не белый и не с Запада. Если ты японец и изучаешь японцев — да, ты «туземец». Но если ты белый американец, изучающий, скажем, Голливуд, то тебя вряд ли назовут «туземным антропологом». Как мы увидим, эти обсуждения показывают нам важные особенности колониальной истории антропологии. В любом случае, как мы увидим, главный аргумент, который лежит в основе рекомендации не «становиться туземцем» заключается в том, что антрополог не просто должен представить реальность на языке людей, которых он изучает. Для того, чтобы такое описание было антропологическим, нужна некоторая критическая дистанция.

[7] Цит. по: Green, 1990, p. 12.

[8] Hughte, Phil. 1994. A Zuni artist looks at Frank Hamilton Cushing. Albuquerque: University of New Mexico Press.

[9] Малиновский Б. 2015 [1922]. Избранное. Аргонавты западной части Тихого океана. М.: ЦГИ Принт, 2015.