яяя: автофикшн текст об автофикшне в театре

Как работать с автобиографическим материалом в театре, сделать спектакль из истории возвращения в родной город, превратить в сценическое пространство номер отеля, экран телефона или знакомый район — читайте в тексте Артёма Томилова.

Почти ровно год назад редакция журнала Ad Marginem попросила Артёма Томилова (как странно все же писать лид от общего, хотя вот она я, которая просила и которая сейчас стучит по клавишам) написать об автофикшне в театре. Сначала задумывалось, что это будет подборка театральных проектов, потом она превратилась в экспертный текст одного из авторов, использующих биографический материал в своих спектаклях, потом — в автофикшн о пути к этому подходу. В итоге за год Артём написал нечто среднее.

Пока писался этот лид, человек, печатавший его, подумал об остановке времени, позволяющей растянуть написание текста на основе биографического материала на год, не делая оговорок, подавая его единым духом. Будь он написан на рубеже 2021/2022 года, этого не получилось. Как не получится, я надеюсь, писать из единого бесконечного дня до сентября 2024 года.

Мария Левунова, редакторка

артём томилов

tg: атомарный флекс

яяя

Время подошло. Мы неизбежно говорим о встрече театра и автофикшн литературы. И потому что идет волна прецедентов, на основе которых можно запускать поиск языка, и потому что есть те, кто видит — появилась еще одна тема для разговора.

В первый месяц весны, 14 марта 2023 года, в Инстаграме* вебзина Аutovirus вышел пост автофикшн в театре / 5 проектов, авторы которых исследуют себя в пространстве сцены, опираясь на личный опыт, в конце которого написано: кажется, автофикшн и театр — мэтч, который нам еще предстоит изучить. Этот пост через пару часов после его публикации прислала мне Маша Левунова в потоке разговора о моем тексте на эту же тему сюда, в журнал Ad Marginem. Мы вернулись к переговорам через полгода, после того, как Мария в первый месяц осени, 12 сентября 2022 года, отправила мне в телеграме сообщение: Не было бы тебе интересно написать текст об автофикционном в театре? […] Вообще моя цель тут — приращение и углубление знаний об этом жанре на русском языке. В идеале я вижу это как такой аналитический текст человека, который понимает, в чем суть литературного жанра, и при этом работает на территории другого вида искусства. Текст о том, почему разговор от первого лица так важен сейчас в разных видах искусства, и о том, как автофикционный текст может преломляться на театральной площадке. За семь месяцев, прошедших с предложения, я не раз фиксировал новые мысли по теме в сторис. Одну из них отреплаила моя подруга Маша Слоева , сказав, что начала двухлетнее исследование автофикшн театра, которое будет написано как автофикшн текст. Еще одна подруга, Катя Кулакова регулярно рассказывает мне, что пишет диссертацию на ту же тему. Уверен, я перечислил не всех, кто вынашивает исследование, мне лишь хочется зафиксировать этот внезапный пучок активности, который сошелся в моей персональности, вызвав ощущение набухающего контекста. В общем, в этот день я решил перестать сомневаться, решил, что смогу преодолеть экзистенциальную лень ради написания текста об автофикшн и театре.

Это действительно так — мне удалось сделать прорыв в написании текста, но позже я снова увяз в событиях своей жизни. И вот на дворе первый месяц лета, 5 июня 2023 года, я сажусь за компьютер и открываю рабочий документ; мне тяжело, тошнит от размеров отчуждения, которое нужно проглотить, но я намерен довести дело до конца чего бы мне это ни стоило. Артёму Томилову настолько сильно хочется дописать текст, что он внутренне согласился на допущение глупостей и рыхлости, лишь бы все произошло, он сказал себе: сосредоточься и пиши, иногда погружение дается легко, иногда мучительно трудно, поэтому просто продирайся и адаптируйся, ты же знаешь, как это работает.

Уже на старте упираешься в проблемы. О каком театре идет речь? Вопрос формообразующий, ведь прямо сейчас — время неимоверного плюрализма в театре и дискуссий о том, чем же он является. Мы хотим говорить о драматической культуре, о том, что в первую очередь всплывает в голове при слове «театр»? Или идем дальше, в междисциплинарное поле, где сам автофикшн текст оказывается спектаклем? По моим наблюдениям автофикшн также блуждает в самоопределении: это просто художественный текст? новая ветвь романной эволюции? вид креативного нон-фикшна? или автофикшн может выходит за пределы литературы? Возникает ощущение, что связка театра и автофикшн может стать основой для книги о современной культуре.

От академического обобщения я отказался сразу, потому что не чувствую, что справлюсь с этим. Оставался только один способ. Можно попробовать в тексте перепройти свой уже достаточно большой опыт. Мы обсудили это с Машей, она сказала, что так окей, наметили механизмы взаимодействия, и вот я сижу за макбуком, накидываю абзацы, пытаюсь синтезировать в единый поток всю эту громаду в голове, иногда хватаюсь за лицо, иногда публикую экспрессивные твиты о писательских страданиях, иногда через штаны сжимаю член, чтобы на секунду перевести внимание из напряженного сознания, а иногда все бросаю — иду гулять.

1 …человека, который понимает в чем суть литературного жанра и при этом работает на территории другого вида искусства

Вглядываюсь в туман ранних воспоминаний, и мне кое-что открывается: а ведь яяя довольно рано почувствовал, как работает мифологизация. Не просто почувствовал, а стал практиковать, словно разделяться, чтобы один хватал другого и бросал в топку жизненных экспериментов, тот второй участвовал, а третий наблюдал. Наверное, все в детстве при слиянии с динамиками окружающего мира улавливали, что за любым поступком идет шлейф реакций извне. Это существует как рациональная информация, например, когда слышишь от родителей «будешь баловаться — не получишь подарок», но также и как телесное переживание потенциальности окружающего мира, природу которого ты понял: Я существую, Я могу делать, что угодно.

Если я выучу большое стихотворение, выиграю ли конкурс, где в качестве приза дают шоколадку и аплодисменты? А если усерднее заниматься футболом, это прибавит мне бонусов? А если рассказать классной руководительнице что я рисую, то за плакат к восьмому марта мне поставят пятерку? А если купить вот такую одежду, ей понравится? А если писать маркером на стенах надроченно красивым шрифтом, будут ли меня воспринимать как true hip-hop man? А если я научусь стоять в очередях за самогоном в мутные хаты, это повысит мой рейтинг? А если я выиграю олимпиаду по геометрии, это станет хайптрейном? А если я останусь вечером дома, родители почувствуют что я все еще с ними? Посмотрите на звезды в ночном небе, примерно столько же вопросов живет в одном теле, даже лениво лежащем на диване перед телеком во время бездумного просмотра новостей с отцом, где рассказывают про дефолт, которого, конечно, не ожидается, или про войну в Чечне.

Естественно, эгоистический расчет был лишь пузырьками в океане юношеской страсти, в моменте все происходило спонтанно, не то чтобы я с хитрым лицом потирал ладошки перед тем как придумать новую манипуляцию. Тем не менее, можно с уверенностью сказать — яяя уже тогда вовсю генерировал мифы о себе. И вот, уцепившись за мифологизацию в детстве по наитию, Артём Томилов теперь пишет об этом условно экспертный текст в возрасте тридцати семи лет (если буду еще дольше затягивать написание, то тридцати восьми лет). (Примечание редактора: Мы закончили редактировать этот текст за два часа до наступления тридцативосьмилетия Артёма)

В театр меня занесло случайно, но быстро стало понятно — это мое. До сих немножко удивляет, насколько мало у меня было прямого контакта со сценой до решения пойти в режиссуру. Творческого опыта было много, в театр с классом ходили много, но на сцену я не выходил, и о театре как о профессии у меня не было мыслей. На летней пьянке между десятым и одиннадцатым классом я узнал, что мой друг Коля Фесенко поступил на режиссера массовых театрализованных представлений. Тут что-то щелкнуло и понеслось: я слушаю рассказы об этой учебе, знакомлюсь с его студенческой тусовкой, выскакиваю на сцену скоморохом на масленице в курсовой работе пятикурсницы, ловлю симпинг от студенток, начинаю вникать в программу режиссерского курса, придумываю свои этюды, пересказываю их Коле, мы их разбираем, яяя ловлю Чувство Судьбы, объявляю родителям о решении быть режиссером, мы ругаемся, забираем документы из политехнического класса (я больше не будущий инженер), сполупьяну еле как поступаю на режиссуру любительского театра, учусь пять лет в мутном карнавале, реализуя в себе все крайности парня с окраины, а дальше оказываюсь снова на учебе, но уже в Санкт-Петербурге на желанной улице Моховой в СПбГАТИ (теперь РГИСИ).

Обучение в Омске было отвратительным. Мне до сих пор кажется — чтобы разом подсветить все проблемы России, надо просто описать мою жизнь на Факультете Культуры и Искусств в Омском Государственном Университете имени Достоевского. Тем не менее, на руинах когда-то хорошего факультета оставались педагоги, благодаря которым удалось получить что-то ценное. Из этих пяти лет я вынес старорежимную базу, что театр это обязательно театральное здание, спектакли по заранее написанным текстам, священный запах кулис, волшебство светового луча в темноте, необходимость доказать свое право на профессию, мастерство подружиться с сильными мира сего, завоевать их поддержку, а в перспективе всех растолкать локтями и по праву получить свой театр. Примерно так мне представлялась картина мира. Будучи частью системы, я понимал устройство игры в процессе игры, потихоньку становясь не только игроком, но и соавтором. А как иначе, разве не так устроен мир, разве театральная инфраструктура устроена не по тем же незыблемым законам что и солнечная система?

Уже в Санкт-Петербурге стало происходить нечто противоположное. Преодолевая воплотившиеся во мне социокультурные у**ищества, мощно ощущая желание заниматься театром и быть участником созидания, я стал противопоставлять себя театральной инфраструктуре. Это был длинный путь, дискретный, извилистый, описать его в этом тексте не выйдет, поэтому давайте просто прыгнем в точку, когда от меня можно услышать фразы: почему я должен уметь правильно дружить, чтобы получать работу? почему они называют что-то лучшим, если это совсем не так? почему люди, которых объявили лидерами мнений, не знают элементарных вещей о современном искусстве? почему дизайн инфраструктуры театра часто такой отталкивающий и никто с этим ничего не делает? почему театр не занимается современностью? почему так мало эксперимента? почему нет ротации руководителей институций? где интеллектуальное и политическое напряжение в театральной сфере? ептыть, да российский театр насквозь иерархичен, как следствие коррумпирован, как следствие конформен.

Громадность и неповоротливость отрасли столкнулась с моим упрямым идеализмом в искусстве. Я стал пристально вглядываться в связь исторического процесса и паттернов рабочего поля. Все было не так, как я думал когда-то. И моей целью стала не победа в существующей конкуренции, а трансформация основ происходящего. Это слова без героизма, я нынешний не могу вполне говорить за тогдашнего Артёма Томилова, мне просто с ним повезло. Со временем у меня появилось много друзей и подруг со схожими позициями. Нас объединяли не только взгляды, но и методы работы, органично вытекающие из них. В моем случае один из основных — перформатизация себя, но уже не так, как это было в чистом угаре жизни, а в художественно-акционистком модусе, ради перемен и ради основной цели: реализоваться во что бы то ни стало, но «по новой школе». От этого время моего социального и художественного становления оказалось направленным в бесконечность — становление идет и сейчас.

Яяя закрываю глаза и пытаюсь найти основу, на которой стоит мое представление о перформатизации себя как явления искусства. В темном пространстве за сомкнутыми веками всплывают образы, но нет того, который можно обозначить как исток. Когда-то давно я читал книгу Шаммы Шахадад «Искусство жизни», которая посвящена поэтике поведения в художественной среде. Кажется, книга начиналась с Оскара Уайльда, точно не помню, но точно советую ее почитать. Едва различимым усилием, таким, что само слово усилие кажется преувеличением, я растворяю воспоминание о книжке Шаммы Шахадад в темной бесконечности. Параллельно в голове бесплотными струйками сочатся представления о модерне, как о начале времени, в котором индивидуальность и перформативность стали основой новой культуры. Открываю глаза и нахожу то, в чем наиболее всего уверен: перформатизация себя где-то существует как устойчивая часть культуры, а где-то только появляется как необходимый инструмент изменений, потому что время пришло.

***

Мне кажется, что последние лет восемь — это время растущей волны перформатизации себя в локальном поле российского театра. Ее появление предопредили два фактора. Во-первых, Россия будучи постсоветской страной находилась в противоборстве становления новых свобод и сохранения старых иерархий, что распространялось и на театральную сферу. Во-вторых, Россия была включена в мировую повестку и реагировала на изменения культуры, которая становилась все более междисциплинарной. Эти факторы породили Ситуацию, вследствие которой стали появляться люди, несогласные с положением вещей, ценностями, риторикой и распределением ресурса внутри российской театральной сферы. Зародилась институциональная критика, появились деконструирующие практики, направленные на создание другого мира. Активность разрослась разнородно, но можно аккуратно обобщить, что у людей «междисциплинарной волны» основным методом стала перформативность во всей ее возможной инструментализации.

***

Казалось, яяя должен много пробовать, работать, и делать это независимо, не заискивающе, чтобы талант воссиял и тогда эксперты, влияющие на рабочую востребованность, обратят на меня внимание. Долгое время я жил в круглосуточном сверхусилии по производству всего чего только можно, будучи уверенным, что это обеспечит мне место под солнцем. Не получая доступа к институциональным площадкам, я стал приходить в доступные пространства, часто пустые от театра или конкурентов. Это было хорошо во всех отношениях, в том числе для амбиций — денег и признания толком нет, но и прецедентов подобного тоже нет. Я чувствовал, что не просто делаю себе приятно, занимаюсь творчеством, а формирую дискурс, это помогало мне чувствовать перспективу. Получается, что герметичность и консервативность театральной среды сделали меня тем, кто я есть, спасли от губительной ассимиляции с ней, и это вау какая странная диалектика, согласитесь? По мере того как программируемое мной публичное сияние, за счет которого все должны были понять, кому нужно отдавать театры, не приводило к глобальному прорыву, яяя стал понимать что к чему, и начался переход в новую фазу — полной сепарации, и там перформатизация себя стала одним из основных методов, как по развитию частного рынка театра, так и по сохранению творческого здоровья.

Инфраструктурный скелет, каналы денежных потоков, язык описания профессии — все контролировалось институциональным театром. Даже отдельные эстетические революции типа «новой драмы» поглощались официальным дискурсом, не внося в него существенных изменений. Думаю, это связано с тем, что тогда еще не наступило время для дискурсивного перелома, адепты нового пытались перевернуть ситуацию изнутри, полагая, что новый контент, прорастая на старой почве, трансформирует индустрию. Но не исчезало ощущение заколдованности: вроде бы сфера выглядела здоровой, ведь там много производства, радости, риторики инноваций, но если посмотреть на все структурно, то она оказывалась инертной. Институциональная критика просто не была еще достаточно оформлена.

Прорыв случился, когда одновременно с ростом влияния перформативности появились инструменты продвижения в интернете, по моим ощущениям это случилось одновременно. Хорошо помню, как впервые заводил встречу во ВКонтакте, чтобы пригласить людей на свой спектакль.Ты сидишь и пишешь, что хочешь, без посредников. Таким образом, не только сократилась дистанция между авторами и аудиторией, но и расширился язык разговора о театре. Новые тенденции радикально не перевернули Ситуацию распределения государственного ресурса, но дали возможность активным силам развивать самостоятельное пространство и заявлять свое право на экспертизу.

Сейчас институциональный мир снова насыщается разнообразием, которое возникло благодаря независимым инициативам, но есть ультра-важное обстоятельство — не происходит поглощения. Вижу это хотя бы по себе — вот он я, сижу в Санкт-Петербурге за работой над текстом, который вы читаете. Он явно получается, являя собой очередной прецедент сепарации, потому что появляется благодаря литературному изданию, а не влиятельному театральному журналу. У меня есть еда, одежда, развлечения, технологии, книги, медицинские услуги, билеты в кино и театр, которые я покупаю на деньги, заработанные независимым творчеством. И да, этого не хватает, мне пока не удалось приобрести хотя бы самую захудалую квартирку, и да, я знаю что мой труд может стоить дороже, но мне удается сохранять в себе мечтательность и предчувствие достойного будущего, несмотря на кажущуюся беспросветность как институционального театра, так и политики, а все потому, что в бронебойном корпусе привычной парадигмы уже пошла необратимая трещина. Когда я писал предыдущее предложение на моем лице невольно растянулась улыбка.

Давайте приведу примеры своих проектов, просто чтобы было понятней, о каком таком автофикциональном подходе идет речь. Несколько примеров:

Альберт Коновалов

Работая в Театре поколений на множестве должностей, я в очередной раз очень сильно выгорел. Чтобы справится я придумал перфоперсону — supermеnеджера Альберта Коновалова. Когда я надевал специальный пиджак, очки и бейджик, Артём Томилов исчезал, а появлялся Альберт, который отзывался только на это имя. Площадкой для рефлексии стала личная страница Альберта в ВК, там появлялись посты о его героических решениях в мире постоянной энтропии, а также размышления о российском театре и отчеты об ивентах, которые он посетил. Он был не просто менеджером, он был философом культуры и тусовщиком. Альберт заявлял о новой эпохе в театре, пришедшей спасти его — менеджерской. Этот популярный в узких кругах человек существовал за счет жизни моего тела, но был концептуальной выдумкой. Все прекрасно понимали, что за мифологией Альберта стоит реальная критика Артёма. Сейчас Альберт ушел из менеджмента, живет где-то в Индии, а его страничка в ВК заблокирована.

Спектакль «Конец Героя»

В 2015 году в Театре Поколений вышел спектакль, где я был автором пьесы, одним из режиссеров и исполнителем главной роли. Тогда я еще не знал об автофикшне, и, включая в пьесу свою жизнь, дарил ее лирическому герою. Перформативность Артёма Томилова работала не на уровне нарративов от первого лица, но просвечивала через художественные конструкты, через позицию тотального авторства. Критикесса Яна Постовалова назвала текст об этом спектакле «Быть Артёмом Томиловым».

Концерт рефлексии «Рыба»

В Театре Поколений у меня был друг Леша Чуев, актер и мастер на все руки, поэт и писатель. Весной 2017 года я предложил ему сделать проект про его угасающие отношения с письмом. Получился спектакль про Лешу: с ним в главной роли, где он играл себя буквально, участвовал в коллективном изображении героя, а иногда просто читал свои тексты. Также проект был насыщен автофикционными проявлениями всех участниц и участников: например, техническая рубка стояла прямо на сцене, а операторы света и звука, Никита Гечан и Костя Зеленков, произносили монологи о себе. Сам спектакль тоже был автореферентным, поэтому среди действующих лиц обнаружились режиссер Артём Томилов и менеджер театра Альберт Коновалов.

Спектакль «Девочка, с которой ничего не случится»

Моя подруга Регина Ацапкина из Театра Поколений предложила сделать с ней спектакль к ее тридцатилетию. Вышел визуально-документальный проект, в котором Регина играла сама себя. Это был сплав из фактов биографии и эфемерных снов, мечтаний, страхов и прочего внутреннего. Еще мы использовали литературу Кира Булычева, как любимого автора Регины в детстве. Вся вселенная героини закруживалась на цифре 30 — стереотипной точке начала старения.

Всемирный проект «Скольжение»

Серия прогулок в рамках театральной компании «Перфобуфет». По задумке проект должен был охватить весь мир, но мы успели поработать только в Санкт-Петербурге. Каждый желающий мог сделать прогулку в важном для него районе города. Я и мой со-куратор Олег Шпак помогали со сборкой события. Формула была такая: «маршрут = автопортрет». Прогулка должна была стать спектаклем о самом себе. Для погружения в человека использовались его повседневные маршруты. Например, я сделал первую прогулку проекта в окрестностях Лиговского проспекта, где тогда жил. Получилось предъявление моей интеграции в район: я показывал заброшенные здания, которые любил разглядывать, а порой и проникать в них, банк, магазин, места, где пил пиво рядом с домом. В концом маршрута мы доходили до заброшенного Дома культуры на Обводном канале, в окно которого я бросал как в жертвенный алтарь искусства дешевые сосиски и пряники, которые тогда слишком часто можно было увидеть на моем обеденном столе.

Лаборатория перформативного автопортрета «Облака»

В 2019 году мы с моим другом Ромой Хузиным решили сделать коммерческую лабораторию, предлагая поучиться проектированию live art проектов о себе. Не было никакого кастинга, приглашались все желающие, вне зависимости от опыта. Получился недельный процесс с публичным результатом. Мы сделали показ всех работ, обозначив его как «выставка перформативных автопортретов».

Спектакль с доставкой на дом «Трепет штор»

Во время пандемии также в рамках «Перфобуфета» мы с моим другом Ваней Демидкиным сделали спектакль для спонтанной программы фестиваля «Точка доступа». Зрителю-участнику доставлялся до двери рюкзак, который привозил ему перформер доставщик. В рюкзаке был набор предметов-стимулов, создающих творческую среду для дрейфа по жилью зрителя: айфон с треком, который яяя импровизационно записал, гуляя по своей квартире, моя толстовка, мягкая игрушка, и предварительно выбранный клиентом вспомогательный предмет (зеркальце, фонарик или лупа). Во время дрейфа эти вещи помогали облачиться в меня. Спустя час рюкзак нужно было снова положить за дверь.

Автолаборатория #томилов_богатеет

Перформатизация себя в профессиональной среде через игровую рефлексию успеха. Трехлетняя практика написания постов, переросшая в локальный мем, который потом стали использовать и другие. Каждый год я действительно ставил себе глобальные задачи и стремился к их исполнению: получить большую видимость (первый год: томилов раскрывается), больше зарабатывать (второй год: томилов богатеет), сделать себя востребованным режиссером (третий год: без томилова никак). Я мог написать пост о том, как купил брендовые кроссовки и джинсы на деньги, заработанные перформансом — это была правда. А мог написать о покупке автомобиля, но это уже была выдумка. Я отрисовывал life-style, который трудно себе обеспечить, если ты отгорожен от ресурса.

Перформанс «с уважением ваш»

Двухлетний процесс позиционирования себя как действующего художественного руководителя Александринского театра. Все началось с мистификации. Я обновил свой социальный статус на Фейсбуке*, сообщив о новой должности и многие поверили в это. Спустя три дня все вскрылось, но перформанс продолжился. Многие знакомые постоянно тегали меня в сети, когда приходили в александринку с подписями по типу «Пришли к Томилову на работу, но почему-то спектакль плохой, хотя он обещал очистить театр от бессмыслицы», или «Наконец-то вкусный кофе в буфете, спасибо Томилову, ждем когда цены станут ниже». Я репостил все это, серьезно отвечая на критику и комплименты. Бывало, что яяя требовал от журналистов указывать меня как худрука. Однажды на спектакле «Бенефис Розы Хайруллиной» на Новой сцене Александринского театра, в котором действие строилось на зрительских монологах, я вышел и представился худруком, после чего похвалил спектакль, пригласив команду спектакля работать в свой театр — зал смеялся и хлопал. После 24 февраля 2022 года я объявил об уходе из Александринского театра, но многие до сих пор продолжают эту игру, называя меня бывших худруком, я и сам указываю это в CV.

Флюидный спектакль «вот это номер»

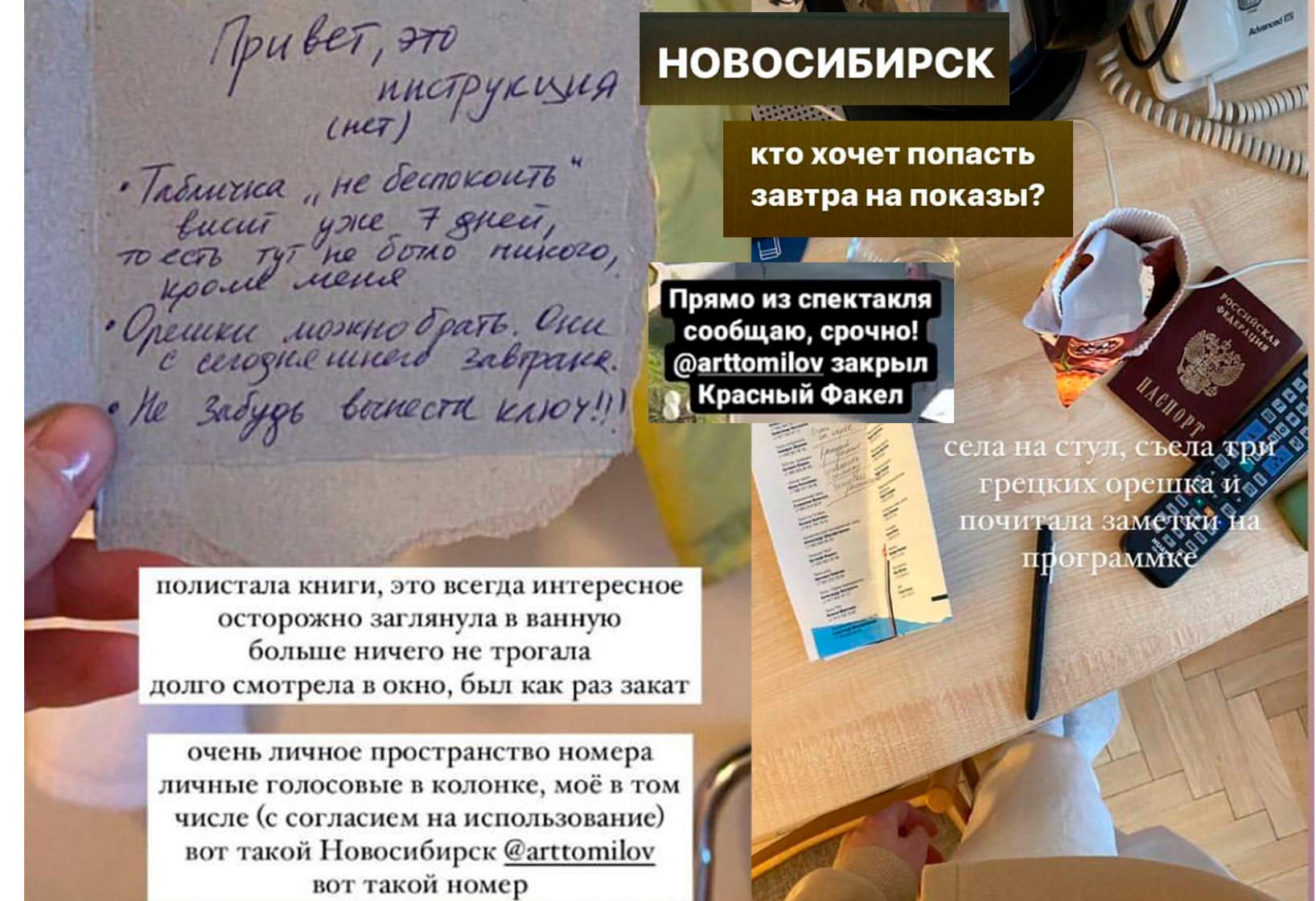

Я часто езжу в командировки и живу в отелях — транзитном пространстве, поддерживаемом сервисом, чтобы почти исключить личный быт. В рамках спектакля «вот это номер» я же наоборот отказываюсь от сервиса, вешая на дверь табличку «не беспокоить», чтобы номер с каждым днем накапливал опыт моей жизни. Обычно так и бывает: яяя живу своей жизнью, а номер заволакивает предметами, складками, пылью, специфическим удобным мне расположением мебели. В конце пребывания я назначаю слоты по полчаса на зрителя-участника, встречаю каждого у входа и веду в номер. Там даю портативную колонку и оставляю од_ну, а сам в коридоре в эти полчаса включаю треки со своего устройства связи — голосовые сообщения от людей, с которыми я общаюсь в жизни, музыку, голосовые сообщения зрителя-участника спектакля, которые я смог выпросить у них перед спектаклем, где они рассказывают о своей жизни.

***

Я не помню когда и при каких обстоятельствах мелькнуло слово «автофикшн». Оно просто появилось в эфире. Немного вникнув, я сразу распознал близкое. Мне захотелось изучить связь между автофикшн литературой и перформативным театром, в котором персональное бытие — фундамент. Скоро меня пронзило ощущение, что самым первым автофиком, который я читал, был телеграм-канал «вилисов скорбящий». В 2016 году исследователь и междисциплинарный художник Виктор Вилисов, лежа в психиатрической больнице под Благовещенском, вел телеграм-канал о своем пребывании там. Тексты, перемешанные с фотографиями, формировали вербально-визуальное повествование, а приток подписчиков и фидбэк от них врывались в него, делая его метаповествованием.

Опыт Вити вдохновил меня на свой автофикционный проект, тоже в телеграме. В 2020 году Петербургская премия «Прорыв» выдвинула Артёма Томилова в двух номинациях: «лучший режиссер» и «лучший менеджер». Попадание туда было для меня проблемой и возможностью. С одной стороны, я уже вовсю отстранялся от токсичной соревновательности премий, а с другой, это была возможность провести критическое исследование. Так родился проект «за закрытыми глазами», сочетающий автописьмо, подкаст и возможность говорить с аудиторией прямо в чате. Он шел в ограниченном временном отрезке от номинации до церемонии вручения, и теперь существует как архив, который я предлагаю перечитывать как книгу.

Все эти увлечения привели к появлению спектакля «Артём Томилов» — продукту сотрудничества традиции и междисциплинарности, работе в другой области моих интересов: актуализации классических методов театра. Конвенциональная драматическая культура опирается на работу с текстом, и меня озарило, что будет круто устроить продуктивную встречу сценического театра и автофикшн литературы, природа которой создаст преломление актерского существования и восприятия репертуарного спектакля.

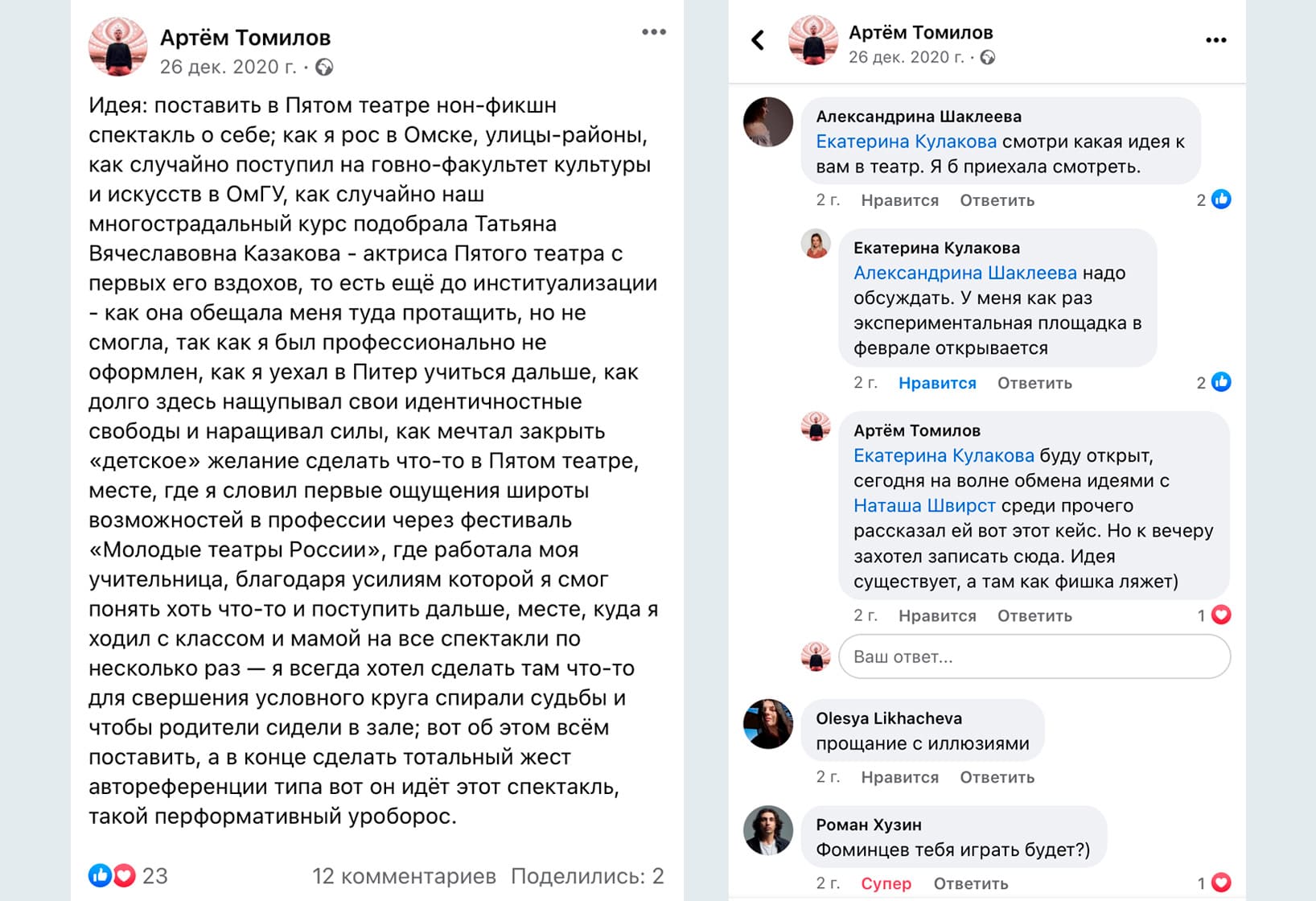

Началось с того, что я написал пост в Фейсбуке*, где рассказал о мечте приехать в Омск, чтобы пожить в родном городе с родителями пару месяцев и сделать спектакль про себя в «Пятом театре», рассказать про актрису этого театра Татьяну Вячеславовну Казакову — мою преподавательницу, сильно повлиявшую на мою жизнь, — и сказать ей спасибо. Пост сработал. Оказалось, что в тот момент в «Пятом театре» появилась экспериментальная площадка «Пространство 25», ее курировала Катя Кулакова, и как раз занималась формированием программы на год. Моя подруга Александрина Шаклеева отметила ее в комментариях, подписав что-то вроде «это тебе подойдет».

Это было специфическое время для театра: за полгода до этого за мошенничество был арестован художественный руководитель Никита Гриншпун, и после демонтажа его единоличной власти в театре появилась новая в лице директора Ильи Киргинцева и главного режиссера Максима Кальсина. Катя собиралась покинуть театр, но ее удержали, потому что нужны были люди, которые помогут выстроить новый имидж театра, и тут Катя сказала, что тогда она будет делать экспериментальную площадку. Директор в тот момент на все говорил да, поэтому площадка быстро появилась; так же стремительно завязался наш разговор с Катей после отметки в фейсбуке.

И вот впервые за пятнадцать лет я оказался в Омске так надолго, в том числе на диване перед телевизором. Правда это уже был другой диван и другой телевизор, и даже квартира была другая, но самое важное оставалось прежним — атмосфера дома, родительская забота, и множество вопросов внутри меня. Я уже научился правильно любить? Когда начнут умирать члены моей семьи? Насколько я хороший человек? Когда по телевизору перестануть врать? Будут ли у меня дети? Смогу ли я изменить театр? Пора ли уже следить за здоровьем? Забавно, именно сейчас, когда я пишу этот абзац, мне на глаза попалась черно-белая открытка на холодильнике, на ней маленький мальчик идет со своим отцом по парку, а над ними надпись белыми буквами «с годами ты научишься понимать эту полную счастья и печали постоянно меняющуюся жизнь». Согласен, так и бывает. Но как будто важно не только ее понять, но и проговорить, вслух с родными, или с помощью искусства со всеми.

***

Как работать с автофикшн литературой в театре? Можно взять роман и поставить его, как это делают с любым другим прозаическим произведением, как говорят в театре «поработать с прозой». А можно написать текст специально под конкретный спектакль, и тут могут быть самые разные фреймы. Например, когда спектакль делается про человека, который сам исполняет роль себя по своим же текстам, но ставит этот спектакль другой человек. Или как у меня, когда я знал, что сам напишу текст, сам поставлю, но играть будут другие люди.

В первую очередь меня тянуло сделать театральный проект, исходящий из природы автофикшн литературы. Подобный инструмент концептуального построения применяется в классической театральной школе — литературный источник подсказывает форму и актерское существование. При этом кое-что в основе автофикшна требует другого подхода. По классической театральной школе спектакль должен вырастать из мира автора, то есть, будучи отдельным произведением, быть все же органическим продолжением пьесы. Мне же хотелось эту вертикаль сделать горизонталью, выстроить диалектический процесс появления текста и сценического действия. Такие опыты в театре давно ведутся — когда пьеса пишется под конкретный спектакль, и части того и другого появляются одновременно, влияя друг на друга. Но мой случай обладал еще одним уровнем — перформативностью. То есть текст и спектакль не просто должны влиять друг на друга в процессе создания, они должны стать автофикшн событием, какими становится книга, когда сплетаются движение жизни и появление литературы, текст и тело автор_ки.

Так возникло жанровое определение «Артёма Томилова» — автофикшн-спектакль. Такое определение отражало мое намерение сделать спектакль поводом к изменениям жизни — мне важно было вернуть себе Омск, снова стать его частью, восстановить человеческие связи, изучить город заново, пропустить его через себя. Этот проект после выпуска должен был стать буквальным телесным продолжением меня в городе, словно спектакль это яяя.

Уже тогда я встречал распространенную цитату Сержа Дубровского про «вымысел абсолютно достоверных фактов». Каждая статья про автофикшн приводит это определение. Иногда авторы расширяют ее, вот например из статьи РБК: «Автофикшн — это кросс-жанровое произведение, где рефлексия опыта автора смешивается с вымыслом, и никто кроме самого автора не знает, где именно проходит эта грань». Это очень важное замечание, как и то, которое делает Анни Эрно в своем совете «не стремиться писать хорошо, а стремиться писать честно». Но изначально для меня главным было не то, что автофикшн тексты — это письмо о себе с зыбкими границами правды и вымысла.

Меня привлекала активная перформативность этой литературы. Захватившие меня тексты раскрывались на метауровне как воплощение реального действия автор_ок, внешнего и внутреннего. Например, книга Оксаны Васякиной «Рана» — окончательное завершение ее отношений с матерью. Само письмо было инструментом этой психологической операции. Я не просто читал историю, но оказывался в реальности авторки. То же самое я почувствовал читая «Женщину» Анни Эрно и роман Шилы Хети «Каким быть человеку». В последнем героиня пишет книгу и это и есть та самая книга, словно мои пальцы, которые держат ее — это пальцы Шилы, а сама книга осязаемое доказательство того, что у нее все получилось. Автофикшн иммерсивен. Если в автобиографии автор передо мной, я вижу его в воображении, будто со стороны, то в автофикшене я внутри человека, смотрю из его головы. Кажется, поэтому автофикшн книги так часто описывают не всю жизнь, а только темы, отдельные сюжеты, временные фрагменты, точки перемен. Автофикшн автореферентен, он фиксирует сам процесс письма — мне, например, это помогает ощутить физическую реальность себя как читателя, через осознание букв как букв.

Уже во время написания этой статьи я посмотрел, что нового есть в интернете по теме, и встретил несколько комментариев от эксперток, в которых произносится слово перформативность, например в том же РБК от Дарьи Митякиной: «Говорить о своем опыте в литературе — политический и перформативный акт, который может создавать сильные художественные высказывания. Автофикшн дает возможность увидеть изнутри опыт другого». Дальше этот комментарий заканчивается и не раскрывается, но кажется мы говорим об одном, поэтому я с любовью инкрустирую этот кусочек сюда. Думаю, перформативный уровень автофикшена это то, где его встреча с театром может по-настоящему иметь смысл.

Возвращаюсь к моему спектаклю. Я понял, что не буду писать текст-воспоминание из разряда «жил, родился, уехал, вернулся», чтобы исполнители его выучили и мы создали бы иллюстрирующий сценический язык. Во-первых, это не автофикшн, во-вторых, это для меня скучно, в-третьих, как сделать отбор из целой жизни, не искажая ее. Оставалось процессуальное письмо.

Через несколько суток после подтверждения от Кати, что постановка будет, у меня возникло два варианта работы. Сначала я хотел полтора месяца репетиций рассказывать актерской компании о своей жизни, чтобы потом они в особой механике пересказывали ее по памяти, чтобы память стала основным движком и фактурой, а также гарантом, что спектакль каждый раз будет другим, как бывает другим человек в разные моменты времени. Но потом я отказался от этой идеи из-за риска провала. Конкретно эта труппа могла с непривычки не овладеть приемом, поэтому опора на текст казалась надежней, и ближе миру «Пятого театра». Мне было принципиально важно, чтобы проект был не только новаторским, но и чтобы он дружественно жил в театре, выполняя гармонизирующую роль. В итоге осталось одно решение: я понял, что буду писать текст от момента, когда получил контракт и до премьеры; моя идея была в том, чтобы писать об Омске прошлого из настоящего и через призму этого проекта. Так спектакль стал тотально автореферентным — спектакль о том, как я ставлю этот спектакль. Первый акт это время до приезда в Омск на постановку, второй акт — репетиции.

Почти сразу яяя решил, что писать буду потоком, не оглядываясь на размер текста, полностью полагаясь на спонтанное желание. А еще буду публиковать куски у себя в открытом телеграм канале, чтобы все могли видеть динамику возникновения текста. Было так: я жил свою жизнь настоящего в Санкт-Петербурге, описывая некоторые ее черты, свои состояния, актуальные переживания, но по пути фиксировал воспоминания из прошлого, которые всплывали сами собой, или за счет реакций других на предыдущие куски. Например, мама, прочитав запись, пришла в директ, мы что-то вспомнили, и мое восприятие насытилось этим полуслучайным материалом. То есть важно было не вспомнить самое главное, а зафиксировать меня как процессуальное существо, человека с определенным состоянием памяти. Сам ход времени и жизнь человека во времени — вот, что меня интересовало. Такой способ позволял создать текст, который бы отражал мой поток сознания, становился буквально мной.

(Из текста спектакля «Артём Томилов»)

Я фотографировал школу. И тут с крыльца мужик стал орать: «а чо вы там фотографируете, э?» Ну я ответил: «школу, а какой вопрос, а?» И тут появилась женщина, она мягче сказала, что территория закрывается. Я тут же убрал иронию и рассказал ей быстро, что приехал школу повидать, издалека, можно посмотрю быстро, а она: «ну вы днем приезжайте»; а мы: «ну давайте сейчас быстренько, и можно вообще на футбольное поле сходим?» Она позволила, сказав, что тоже эту школу заканчивала. Мы вышли на поле. Я решил пробежать шестидесятиметровку. По заросшей дорожке сделал все как в школе, и в воображении опять побил рекорд класса. После пробежки выбежал на поле, подхватив мяч от Саши Осьмака, моего одноклассника и друга, футболиста, игравшего на позиции последнего защитника. Подхватив мяч, я устремился к воротам соперника. Обвел среднего защитника круговым финтом. Пробросил мяч через другого защитника, обогнав его на противоходе. Вышел один на один с вратарем Сашкой Плесовских. Удар… Гол!!! А ведь у меня была дорога в большой футбол.

<…>

Бывает выйду на балкон, возьму в ладонь ветку березы, притяну к носу, вдохну аромат, почувствую нутром жизнь цветущую, посмотрю на ястребов пролетающих мимо, услышу гусли из глубины рощи, да как подумаю: блин, как время летит — дети моих одноклассников уже почти мои ровесники…

Метод производства «Артёма Томилова» состоял из набора новых для труппы подходов. Например, у меня не было распределения ролей, или кастинга. Я просто пригласил всю труппу, и предложил оставаться только тем, кто хочет участвовать. Роль была одна — яяя. Если бы я адресно пригласил тех, кто мне интересен, то иерархические традиции могли конституировать процесс, а так я просто пригласил всех с полной свободой выбора. Само формирование состава участников и участниц осуществлялось в потоке, как написание текста.

Когда актерская компания утряслась, я попросил всех выбрать понравившиеся куски, так произошел отбор текста в первом акте. Текст второго акта писался иначе — нужно было думать о хронометраже спектакля, актерских силах и репетиционном запасе времени, плюс характер письма поменялся из-за того, что я больше знал про форму второго акта. Все это повлияло на распределение текста, тут я скорее предлагал актерам конкретные кусочки, но с правом отказаться и выбрать другой. Таким образом, совершенно без насилия текст сам принял окончательный вид, благодаря работе с актерами.

Стоит еще сказать про исполнение. Тринадцать человек на сцене играли меня. Но при этом все оставались собой. «В первую очередь зрители видят вас, конкретных людей, в конкретном месте, а уже потом меня», — говорил я актерам и актрисам. Так автофикшн-спектакль Артёма Томилова становился автофикциональной средой для всех участников. Мне было важно, чтобы граница между актерами и мной размылась. Мы условились, что текст когда угодно может быть разбавлен импровизационной вставкой исполнителей. Эти люди не должны были перевоплощаться в меня, они вступали в отношения с текстом и реальностью, которая анализировалась здесь и сейчас. По большому счету я попросил их сказать этот текст от своего лица, реагируя на трепет среды во время протекания спектакля.

В итоге мы сделали ювелирный, многосложный, воздушный спектакль, который понравился аудитории «Пятого театра». Некоторые задавали мне вопрос: «почему кто-то должен про вас знать, вы что Достоевский?», а я говорил: «про каждого из нас можно и нужно знать, каждый из нас может идти через запятую с Евгением Онегиным в репертуарной афише, в этом и послание, что я условно никто, но важен, и мое имя тут не нарциссизм, а политическое заявление».

Мы договорились с «Пятым театром», что они не будут ставить в репертуар этот проект когда меня нет в городе — яяя решил появляться на всех его показах. Перед каждым спектаклем зрители слушали мое вступительное слово, видели мою маму в зале (она ходила каждый раз), могли видеть как исполнители обращаются ко мне прямо со сцены, и это стало еще одним элементом происходящего — он в зале, среди нас, в Омске. Проект закрылся после 24 февраля 2022 года.

2 …текст о том, почему разговор от первого лица так важен сейчас в разных видах искусства,

Двадцатый век много сделал для индивидуальности. Разговор от первого лица — уже часть мировой культуры. Вся перформативная эстетика построена на предъявлении персонального бытия. На первой встрече актер из труппы Пятого театра спросил меня, что такое автофикшн, я сказал типа: ну литературное направление бла-бла, а потом выдал следующее: поздний капитализм, в котором мы живем бла-бла, дикое потребление бла-бла, контент повсюду бла-бла, тотальность спекулятивных обобщений бу-бу-бу, исследователи говорят и я с ними согласен бу-бу-бу, вот всем как-то хочется чтобы поискреннее сейчас все было. А если отвечать на вопрос в спокойной обстановке за рабочим столом, то я бы сказал суше: в мире много отчуждения, которое приводит к обесчеловечиванию, к войнам, климатическому кризису, небывалому разрыву между бедными и богатыми, и кажется будто разговор от первого лица позволяет формировать привычку понимать других, способствует повышению эмпатии, и тем самым позволяет лучше разобраться в себе; это как ответная реакция на состояние мира, в котором мы оказались.

3 …и о том, как автофикционный текст может преломляться на театральной площадке

Про свой процесс я уже рассказал. Остается только сказать понятное и без меня — автофикшн на театральной сцене может преломляться как угодно, все зависит от того, кто делает и в каких условиях. Когда я выпустил свой спектакль, мне нравилось призывать всех делать автофикшн-спектакли, и стараться заполнять ими репертуарные площадки, чтобы повлиять на инерцию театральных циклов. Этими призывами я еще и хотел снять напряжение по поводу моего прецедента в автофикшн-театре, ведь у нас до сих пор остается проблема соревновательности, ревности к интеллектуальному статусу, и мне хотелось подчеркнуть, что я не буду выебываться, если кто-то пойдет по этому пути, только поддержу, и что это огромное поле возможностей, где индивидуальные способности каждого предъявят свой результат встречи автофикшн и театра, и который очень хочется увидеть, вообще-то.

Сейчас сложное время, когда я ставил «Артёма Томилова» в 2021 году, оно было по-своему сложное, многое трудно было говорить, а спектакль не книга, слишком громоздкое искусство, которому трудно увиливать от репрессивного контроля. Но и это тоже возможность для рефлексии, потому что искренность и выворачивание себя наружу может быть не только про предельную правду, но и про процесс правды, с его промежуточностью и эволюционностью.

На одном из этапов редактуры, которая в итоге перевалила за середину лета, Маша Левунова сказала, что я реализовал в тексте героя-профессионала, но потерял героя-человека: Ты очень здорово описываешь героя-человека в начале пути, но после Омска его теряешь. Я так полюбила мальчика, раздираемого вопросами под телевидение 90-х. Ты куда его девал? Чем он стал? Может быть это текст про то, как он нашел экологичный способ проявления своей расщепленности на яяя? Или это текст про то, как, став профессионалом и занимаясь автобиографическим акционизмом, все свои вопросы и страсти/сомнения/ он перевел в перфоманс, и где границы его личного теперь? Вопрос в том, как на тебе — как на человеке — отразилась профессиональная перформатизация себя. Некоторые из этих вопросов я не могу к себе отнести. Например, про расщепление яяя, ведь я писал не про расщепление как распад, а про полифоничность как многомерность. Но это очень хорошие вопросы, Маша, и меня тоже интересуют ответы на них. Наверное, через десять лет, когда выстроится дистанция, мне будет легче ответить. Кажется, попытка ответить прямо сейчас приведет к упрощению, потому что я все еще нахожусь в процессе. Пусть за меня говорят мои идеи и поступки или пустоты между словами. А про то, как на меня повлияла перформатизация себя, думаю, лучше будет попытаться догадаться из всего этого текста. Твой вопрос, где же мальчик из 90-х, наверное, уже удовлетворен — посмотри новые добавления, я там попытался его не потерять.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ