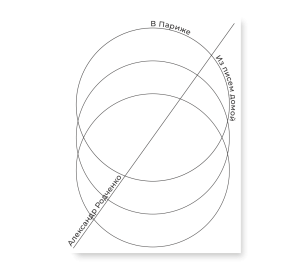

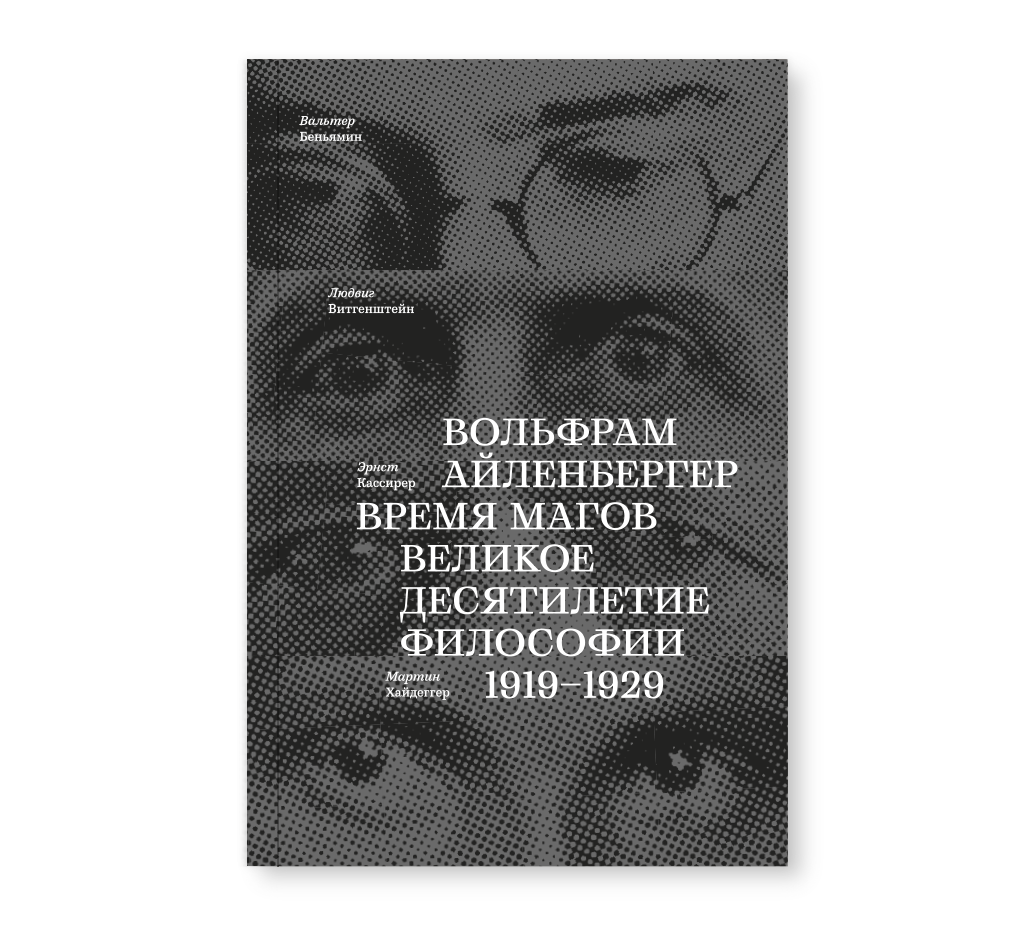

Весной 2023 года в Ad Marginem вышли сразу две книги, подготовленные искусствоведом, историком дизайна и популяризатором русского авангарда Александром Лаврентьевым: сборник писем Александра Родченко «В Париже» и монография, посвященная родоначальнику современного графического дизайна, «конструктору» Алексею Гану. Эти издания стали результатом более чем полувековой просветительской деятельности Лаврентьева, наследника легендарного творческого союза Александра Родченко и Варвары Степановой и основателя своего рода искусствоведческой династии, участника и двигателя сразу нескольких исследовательских и выставочных проектов.

В преддверии 130-летия со дня рождения Варвары Степановой, а также выхода двух новых книг, подготовленных благодаря неофициальному «Архиву Родченко и Степановой», издатель Михаил Котомин посетил вхутемасовскую квартиру-мастерскую, где живет Лаврентьев. С искусствоведом они поговорили о том, каково это — быть внуком людей, чью жизнь и труды изучаешь с детства, а также обсудили, как открытия вековой давности влияют на современность.

О зарождении традиции

Михаил Котомин: Александр Николаевич, хотел вначале попросить дать небольшой экскурс в историю вопроса для новых читателей. Родченко очень повезло, что несколько поколений семьи профессионально занимается наследием великих предков. Не могли бы вы вкратце рассказать, каково это — быть наследником творческой династии и как началась ваша работа по каталогизации архива, популяризации творчества Родченко и Степановой? Вы чувствуете ответственность? Что это для вас — «крест» или «крылья», которые выросли у вас за спиной? Когда появилось это осознание, что я — внук Родченко, у меня есть обязательства перед памятью деда?

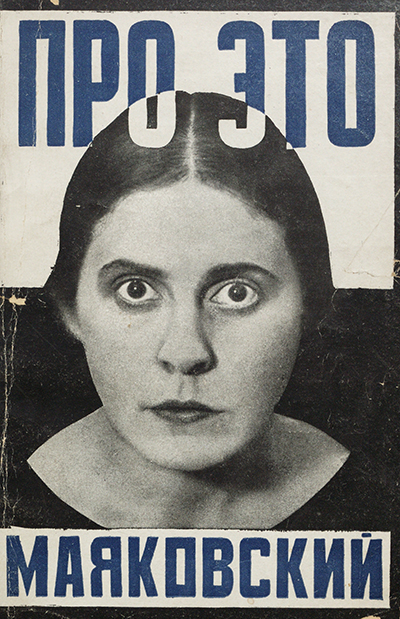

Александр Лаврентьев: Самые первые ощущения — это второй курс Строгановки: мы с мамой1 едем в Дубну, ранее туда на грузовике привезли плакаты и фотографии Родченко для выставки. Мы едем на поезде в этот город физиков и в небольшом аванзале перед зрительным залом устраиваем выставку. Нам выдали стремянку, которая норовила всё время отойти от стены. Я туда забирался как обезьянка, и на крючки — почему-то там подвесная система была всего на одну нитку — мы всё это быстро с мамой развесили, она расставила. Дальше я этот проект показал в качестве летней практики, но уже в тот момент у меня сложилось чувство сопричастности. В предыдущие годы устройство выставок деда было делом родителей, а тут оказалось, что это и мое дело. Из нескольких пакетов, привезенных на машине, мы сделали целый зал. Зал, в который люди приходят и смотрят костюмы к «Клопу» Маяковского в виде репродукций, потому что это проходная комната. Они смотрят на портрет Маяковского, на книжки с резкими, крупными текстовыми блоками вроде «Про это» Маяковского или стихов Николая Асеева, смотрят журналы 20-х годов. Я понял, что история, когда она находится дома, — одно, а когда она выведена «в люди», то оказывается необходимым интеллектуальным и эмоциональным событием.

М.К.: Это какие годы?

А.Л.: В 71-м я поступил, значит, это 72-й год. Но тут важный момент — ощущение единства со своими родителями. По письмам, которые писал Родченко-старший своей дочери, моей маме, Мулечке, видно, это всё время проговаривается, что они мыслят в унисон. Они обсуждали житейские вещи или писателей, поэтические строчки. Родченко-старший понял, что они единомышленники, они едины. Он хотел это сохранить, хотя они в этот момент находились за тысячу километров друг от друга: шла война, он в Москве, а она в Перми, в городе Молотове, в эвакуации. Он вернулся раньше, а она там «застряла», училась в сельскохозяйственном институте, еще не выбрав путь художника. Ощущение близости на уровне чувств, эмоций, отношения к миру, возникающее между строк — это то, что их роднило. Они друг друга ценили, и, естественно, мама моей мамы — Варвара Степанова, с изумлением замечала это ощущение народившейся ниточки, контакта.

Думаю, что этот сквозной контакт есть во многих поколениях: этот же контакт у меня был всю жизнь с мамой, с Варварой Родченко. Ее девиз «У меня три дела в жизни — это искусство, семья и наследие», в общем, остается актуальным для многих членов нашей семьи. Точно так же сейчас мыслит и моя дочь Екатерина: она последние лет десять, может, чуть раньше, поняла, что это и ее жизнь тоже. Она не может от этого спрятаться, работая в дизайн-студии, где она встретилась со своим супругом, фотографом Алексеем Коноплевым. Кстати, он сейчас — сотрудник МАММ, самозабвенно занимается оцифровкой негативов Родченко. Потом Екатерина преподавала в разных местах, сейчас уже профессионально преподает, любит делать детские книжки как художник. Но эта загадка 1920-х годов постоянно ее теребит и беспокоит: а как это случилось? А что это за люди? А вот почему это именно так произошло, а не иначе? У нее, может быть, даже более дотошный взгляд на все эти процессы, потому что она успевает изучать и тексты, которые писали художники времен Родченко, и исследования современных искусствоведов. У нее есть любимые авторы, которые трактуют это всё, она несколько лет работала в НИИ РАХ под руководством Георгия Коваленко2. От него многое узнала и об Александре Экстер, об этом круге, о театре, о театральных деятелях. Ведь нельзя сказать, что такая работа по изучению, сохранению наследия — это, условно говоря, «крест» или обязанность каких-то конкретных людей, родственников.

По большому счету, это обязанность любого культурного человека — знать о своем прошлом, понимать прошлое своей страны хотя бы на примере своих сородичей. Потому что это всё люди, которые, скажем так, жили не праздно, оставили свой след. Но почему именно такой след остался? Важно понять ту форму, тот сигнал, который прошлое дает сегодня. Одно дело — углубиться в архив, дотошно проверить все даты и узнать, в какой момент художник подошел к холсту и провел ту или иную линию. Но еще важно понять, что он при этом чувствовал как личность. И вот здесь, конечно, родственный контакт помогает.

Одно дело — углубиться в архив, дотошно проверить даты и узнать, в какой момент художник подошел к холсту и провел ту или иную линию. Но еще важно понять, что он при этом чувствовал как личность. И здесь, конечно, родственный контакт помогает.

М.К.: Александр Николаевич, эпоха авангарда, 20–30-е, — это «золотой век» русской культуры, насыщенная жизнь, когда частное становится делом страны, а дело страны, наоборот, становится чем-то очень частным. В тексте «Про это», например, интимные отношения становятся площадкой строительства новой страны, новой социальности. А потом, в предвоенные годы, происходит капсуляция, замыкание. Я хочу сказать, что в 20-е круг Родченко охватывал всю страну: и Сергей Третьяков, и ЛЕФ, и Алексей Ган, монографию о котором вы написали, ставили перед собой глобальные, амбициозные задачи. А потом происходит сужение пространства до квартиры на Чистых Прудах, где всё опять становится частным, может быть, даже потаенным, возвращается в разговоры на кухне. Появляется своего рода автономная территория, выпадающая из внешнего.

Помню, как меня поразило, когда я в первый раз оказался у вас в гостях: ходишь по этому современному городу, а рядом живет непрерывная традиция, где существует мастерская Родченко с его мобилями, висящими под потолком кухни, фотолабораторией и ящичками, сколоченными мастером для пленок, а в ней непрерывно живет не одно поколение Родченко. Все такое тайное, потаенное, очень маленькое, очень частное — как будто находится в противоречии с тем гигантским авангардным, расширяющим кругозор. Как протекало это время забвения импульса 20-х, открытий Родченко? Чувствовали ли вы себя или, может быть, до сих пор чувствуете послом исчезнувшей культуры?

А.Л.: Я не согласен с тем, что это сужение, потому что в каждую эпоху эта культурная среда имела совершенно разные формы. Допустим, ранний период, 20-е годы — с 22-го где-то по 28-й — это, действительно, эйфория, ощущение, что мастерская художника может стать мастерской всемирной. И они, люди авангарда, себя проецируют везде, во все возможные виды деятельности.

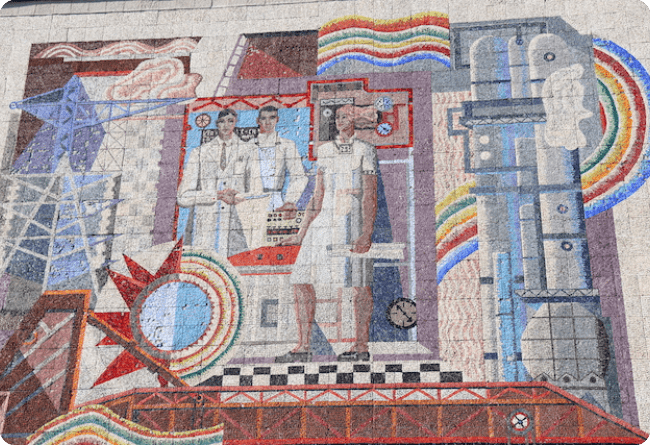

А что происходит в 30-е? В 30-е происходит, наоборот, то, что можно назвать «стягиванием». В эту комнату, условно говоря, начинают приходить информационные послы, потому что здесь учатся — это как второй факультет непонятно какого заведения по фотографии, по редактуре, по издательскому делу, даже по музейному строительству. Оказывается, что у Родченко хранятся документы, которых нет, например, в Музее Маяковского, какие-то записки. И сюда приходят эти самые музейные сотрудники, чтобы проверить что-то еще раз, спросить. И Родченко со Степановой с изумлением где-то в середине 30-х — примерно с 32-го по 35-й — принимают сотрудников Третьяковской галереи, которые приходят и говорят: «А расскажите нам, что было в 1910-м и чуть пораньше». Потому что вся эта информация ушла. Да, приходили единицы, да, не было массового паломничества искусствоведов. Но всё равно это означает, что когда-то всплеск новизны информации, этот взрыв до кого-то дошел, докатился и вызвал обратную волну интереса. Это постоянная пульсация. И уже в оттепель, благодаря деятельности моей мамы, о Родченко стали вспоминать. Во многом через Маяковского — он уже незыблемая икона тех лет, и все спрашивают: дайте нам его портреты, мы делаем выставку в Литературном музее, мы делаем выставку в Доме журналистов. Мама возит выставку в Союз писателей в Ленинград, в Кострому.

Где-то начиная с 1960-х свечение авангарда начинает заново разгораться. Был драматичный момент, очень грустный — конец 1940-х, война — это понятно, это особая ситуация, когда все в мобилизованном состоянии, каждый ищет форму, с одной стороны, заработка, потому что жить на что-то нужно, а с другой — форму участия. Родченко приглашают в Дом техники, где просят делать выставки с новыми видами военной техники. Он об этом не имел права рассказывать, он никому об этом и не рассказывал никогда, но пригласил туда его бывший ученик, который работал технологом, специалистом в области объемной штамповки, уникальный по-своему специалист из Станкоинструментального института, Владимир Мещерин.

В 50-е началась иная жизнь, попытки политики обратно всё свернуть и всех заново выстроить в ряды: Родченко выгоняют из МОСХА, он не утвержден членом Союза художников. Степанова, правда, доказывает буквально перед его смертью, что его нужно принять обратно. И все соглашаются, потому что получается, что тогда они против тех изданий, которые он же оформлял: это «Первая конная», это «Красная армия», это «10 лет Узбекистана», это журналы «СССР на стройке» — вы что вообще, ребята, о чем вы думаете? Такая вот зашоренная система: Родченко — формалист, значит, надо его выгонять. Узость чиновников от искусства, которые хотят везде всё под свою мерку подогнать.

В 1960-е началось возрождение интереса, получилось, что мы не так явно, но через учебу можем опять об этом рассказывать и готовить следующее поколение к восприятию необычных вещей. У меня был забавный эпизод с одним искусствоведом: я просил ее прислать мне какую-то информацию о современных журналах по графике, по графическому дизайну. Она вытаращила на меня глаза, говорит: «А зачем тебе это нужно, когда все мои коллеги — западные художники и дизайнеры — с радостью собирают, коллекционируют каталоги выставок Родченко и других изданий по авангарду, которые вы выпускаете? Для них это вот и есть то самое новое, к чему они хотят стремиться. А зачем тебе их работы, ты вообще в своем уме?» Такой вот парадокс получается. Действительно, для нас многие новшества исходят от работ британских, итальянских, американских художников , в основу которых легли переработанные фрагменты или идеи, которые были и у Клуциса, и у Алексея Гана, самого, можно сказать, по-своему крутого, самого дисциплинированного из всех дизайнеров, который отвергал любую работу рисунка от руки. Он считал, что всё должно делаться стопроцентно в технологии, всё должно решаться именно на технологическом уровне. И «художником» он себя не называл, а вот «конструктор» — то слово, конструктор должен управлять технологией, чтобы она сама породила нужный продукт.

О связи частного и публичного

М.К.: Скажите, а вы в кругу семье обсуждаете легендарные 20-30-е годы? Существует ли граница, когда какая-то частная деталь или частный быт становится музейным фактом, личная история, личная дружба становится фактом культуры? Где этот тумблер между личным и общественно-значимым? Вы понимали величие своих деда и бабушки, обсуждали ли судьбу того же Гана или других участников круга Нового ЛЕФа? Это в семье было темой для разговора?

А.Л.: Вы знаете, это существовало всегда как некая данность, как факт жизни — как за окном сменяются времена года. Это такой же незыблемый факт, как то, что идет снег, светит солнце и дует ветер. Про масштаб: ни моя мама Варвара, ни отец3 так буквально не задумывались. Правда, отец, может быть, больше об этом размышлял и говорил иногда, потому что он больше читал мемуарные издания. Он сравнивал литературные и художественные группы, сравнивал разных людей, его интересовала судьба Пастернака, судьбы Асеева и Ахматовой, писатели последующего времени, ровесники или современники Родченко — Катаев, Каверин. Он понимал их вес через работу в издательстве «Советский писатель». У него было подтверждение масштаба со стороны, потому что он со всеми этими людьми встречался в издательстве физически. Вместе с мамой они ходили к Илье Эренбургу, чтобы попросить его подписать ходатайство об издании книги о Родченко. Ходили к Кукрыниксам, чтобы они написали, что не возражают против выпуска монографии о Родченко. Ходили к Николаю Асееву, опять же, за поддержкой. Для Родченко многие из названных были моложе него, они воспринимались как мальчишки. А когда уже следующее поколение, молодое, идет к ним как к таким старцам, авторитетным людям, — это совершенно иная ситуация, тогда становится понятен и их вес, и той культуры, которой они были свидетелями и создателями. Они своей долгой жизнью сохранили это значение. В книге отзывов в мастерской Мариэтта Шагинян написала однажды примечательную фразу: «самые счастливые дни в моей жизни — выдумка персонажа Джим Доллар и книжка „Месс-Менд“». А это, действительно, фантастический детектив, который Родченко оформил как художник и который так и не переиздавался ни разу. Абсолютно современная история про то, как вещи с разными скрытыми и хитрыми функциями могут помогать людям: можно проходить сквозь стены, можно куда-то еще попадать, передвигаться из одного полушария в другое. Такой фантастический боевик.

М.К.: Я читал, у меня есть издание4. «Красный Пинкертон».

А.Л.: …на революционную тему. И вот она, уже пожилой человек, оставила такую запись тогда. Это очень интересная тема о том, как факты искусства и факты жизни приобретают вес, а символизм становится частью опыта культуры.

М.К.: Начиная с конца 80-х вашими трудами изданы основные дневниковые и теоретические тексты Родченко и Степановой, во многом благодаря вашим усилиям возникла и оформилась новая волна популярности Родченко. Я знаю, что в 90-е появились новые паломники, к вам приходили люди, которые заново открывали Родченко, искали отпечатки. Скажите, когда вы готовили первые издания, материалы брали из домашнего архива? Или это уже были походы по каким-то советским архивам, музеям? И как вообще эта идея первых книг — «Ракурсы Родченко», дневники, записки Родченко, и этот замечательный том Варвары Степановой5 — как это всё родилось, как это собиралось?

А.Л.: Родилось, как всегда и бывает в жизни, из фактов и материала самой жизни. Так случилось, что супруга, дизайнер Ирина Преснецова, работала как иллюстратор для издательства «Сфера», которое выпускало литературу такую…

М.К.: Эзотерику.

А.Л.: …эзотерическую, да. Блаватскую, в основном. В какой-то момент мы поняли, что издательство открыто для предложений, и подумали: почему бы нам часть гонорара не использовать, чтобы выпустить книжку, которая вполне могла бы соперничать и с Блаватской, и с другими авторами? Так родилось вот это название — «Человек не может жить без чуда». Название, можно сказать, не стопроцентно Степановой, но эта строчка взята из ее текста, который стал лейтмотивом книги.

Когда мы начинали смотреть эти материалы, то главной в личности Степановой оказалась не только ее работа как художницы, но еще работа как свидетеля. Два дневника у нее самые яркие. Дневник с 19-го по 21-ый, — точка, в которой сходятся ключевые фигуры русского авангарда от Малевича и Кандинского до Кручёных, Розановой, Поповой. И второй дневник 1927-1928 гг., такой же подробный. В этот момент, с 19-го по 21-й, шел процесс рождения нового в непонятной сфере искусства, науки искусства или в абстрактном искусстве как науке, или науке как искусстве. Всё перемешано и всё друг на друга влияло. А Степанова как свидетель — в центре. Она сидит ночью, палец уже болит, холодно, мороз кругом, чернила замерзают, но она все равно пишет о том, кто и что сказал за день. Почти каждый день происходили какие-то встречи, судьбоносные для искусства. Она это всё записывает. Сейчас это читается как сценарий для фильма — кажется, что это выдумано. Но это реальная жизнь, реальные события, час за часом. Потрясает концентрация всего этого. Такая же точно концентрация — второй дневник, развал ЛЕФа. Получается, начальная точка взрыва и точка, когда начинает угасать запал и все фигуры авангарда: литераторы, в основном, уходят в кино. Они ищут себе новые области. Журнал ЛЕФ для них — уже прошлый момент, и она это всё зафиксировала. Нет другого дневника, который показал бы, что реально происходило тогда в Москве на художественной сцене. Есть дневники — их выпускало издательство «Русский авангард» Андрея Сарабьянова — Удальцовой, очень интересный памятник. Там потрясающе описана ситуация с московским восстанием 17-го года. Дальше идет житейская панорама 20-х. Есть и другие книжки из этой же серии, но Степанова пишет не столько от себя, сколько как свидетель. Естественно, преувеличено внимание к Родченко, это понятно. Но, тем не менее, там много реплик, откликов и других художников, она все это зафиксировала. Читается как пьеса. И потому ее текст очень хотелось сделать всеобщим достоянием.

Правда, из одного дневника книжки не построишь, поэтому пришла идея: а можно ли из текстов Степановой выстроить ее биографию? Она же занималась поэзией Серебряного века, подражаниями иногда Бальмонту, Северянину. Она мастерски копировала — даже не то что копировала, а пародировала — поэтов, это тоже в этой книжке есть. Пародировала и Асеева, и Маяковского того же, и Блока. Последний текст пока не удалось найти — есть ее пародия на мотив «Двенадцати», написанная в момент раннего ВХУТЕМАСа. Из этих кусочков выстраивается эволюция жизни человека. А дальше у неё были прагматические тексты: учебные программы, статьи. И до самого конца — уже 40-е годы — письма личные: это переписка, в которой тоже есть много общечеловеческого. Эта переписка была по разным случаям: и письма Родченко в Париж, и письма ему на Беломорканал, когда он ездил снимать стройку, и письма из Молотова в Москву во время войны. Такие вот крупицы жизни.

Главной в личности Степановой оказалась не только ее работа как художницы, но еще работа как свидетеля.

Я не говорю, что это единая, непрерывная нить. Мне кажется, ее в жизни очень трудно достичь. Это, скорее, сгустки эмоций, сгустки состояний, которые передаются и нам, когда мы читаем эти тексты. Подтверждение этой мысли я недавно нашел в тексте у Флоренского, где он пишет о своей молодости и о том, что его интересует эта импульсная сторона науки и жизни. Степанова пишет в начале XX века, но весь наш XXI век — он отнюдь не такой протяженный, не соединен нитью жизни и событий. Это и то, и другое, согласно волновой теории, любая частица есть и волна, и дискретное, так сказать, состояние. Но волна, импульсность жизни в искусстве — это крайне интересная материя, и читая ее дневники, мы это понимаем, потому что то же самое есть в дневниках у Родченко, моменты, когда он концентрируется и буквально вбрасывает в мир идею: «Всё — опыты». Или вбрасывает следующий свой концепт — линия, допустим. Это концентрат его ощущения в искусстве, в том, что такое мышление, проектирование, что всё вместе связано — и наука, и техника, и искусство, и философия, и теория множеств. Он же не учился в университете: три класса церковно-приходской школы, часть экзаменов сдал экстерном, нагоняя сокурсников в Казанской художественной школе. Учился вольнослушателем. То есть он всю жизнь был таким автодидактом, для которого естественно критическое отношение к любому тексту. Он со стороны оценивал, нужно ему это или нет, что он может почерпнуть. Он взял и прочитал книжку про солнце, например, Карла Юнга. Или прочитал какую-нибудь книжку Чарльза Хинтона о четвертом измерении. Выпускались тогда такие книжки, в 16-17 годах прошлого века. Это то же самое, наверное, как если бы какой-то человек решил себя образовывать, изучая журнал «Знание — сила» или «Наука и жизнь». Через какие-то крупицы и всплески нового знания. Ему обо всем хотелось иметь представление, например, об Эйнштейне, и он водил своих студентов на лекции по теории относительности в Политехнический музей. Казалось бы, какое дело художникам до теории относительности? Мороз, снег, а еще куда-то тащиться и слушать что-то не от мира сего. Но в реальности это всё нужно, это те самые точки роста для развития цивилизации и человечности. Они и делает нас не куклами или пассивными фигурами, а людьми, которые задумываются.

Об архиве и планах на будущее

М.К.: Александр Николаевич, вы за полвека подготовили гигантское количество публикаций, изданий о Родченко, Степановой, о других фигурах авангарда, которые были рядом, несколько научных сборников. Когда к вам ни придешь, вы всегда открыты, общаетесь с любыми исследователями, которые занимаются историей дизайна или авангардом. Оглядываясь назад, на проделанную работу, осталось еще что-то, что, как вам кажется, вы не сделали для того, чтобы импульс Родченко, Степановой и авангарда был максимально явно представлен и доступен? Что бы вы еще хотели сделать? Может быть, фонд, премия имен Родченко-Степановой, школа?

А.Л.: Насчет фонда и премии не думаю, но абсолютно практическая такая мечта — сделать книжку на основе линейного графического курса Родченко. Материал есть, идея есть, и это та…

М.К.: Вы имеете в виду учебные материалы, как педагогические эскизы Клее для Баухауса? Авторский курс?

А.Л.: Да, да. Собрать все вместе, ряд картинок, которые когда-то делала его ученица Анастасия Ахтырко. В этом курсе многое сошлось, это линейная система представлений, линейных конструкций — ведь вся компьютерная графика строится на векторных величинах, на линейных фактически основах. Они это предвидели. Надо зафиксировать весь комплекс представлений, картинки, запись лекций Ахтырко. Вот такая мечта есть, пока боюсь какие-то сроки ставить, но она у меня была в плане, когда было 100-летие ВХУТЕМАСа. Тогда это не удалось сделать.

А Школа Родченко в фотографии уже есть, мне кажется, тут не надо ничего специально делать. Да, она существует благодаря авторам, директорам и художникам, которые в это поверили, которые работают с ними. Я там преподавал несколько лет, потом ушел из-за невозможности везде участвовать, но душой всё время с ними и слежу за выпускниками и их работами. Это очень правильно организованная структура: мастерская, свободный набор разных дисциплин, курсов современных исследователей, есть и историческая часть. Пока я там преподавал, каждый год читал затравочную лекцию: «Родченко как медиа-художник», объясняя его позицию по отношению к любым выразительным средствам: кино, фотографии, театру, музыке, звуку. И, насколько помню, другие преподаватели благодарили, потому что считали: это важная точка для объяснения, почему школа называется в честь Родченко.

М.К.: Школа есть, да и фонд, по сути дела, есть, потому что то, чем вы и ваша семья занимаетесь, это и есть работа фонда. У вас всегда можно получить любую справку, любую фотографию.

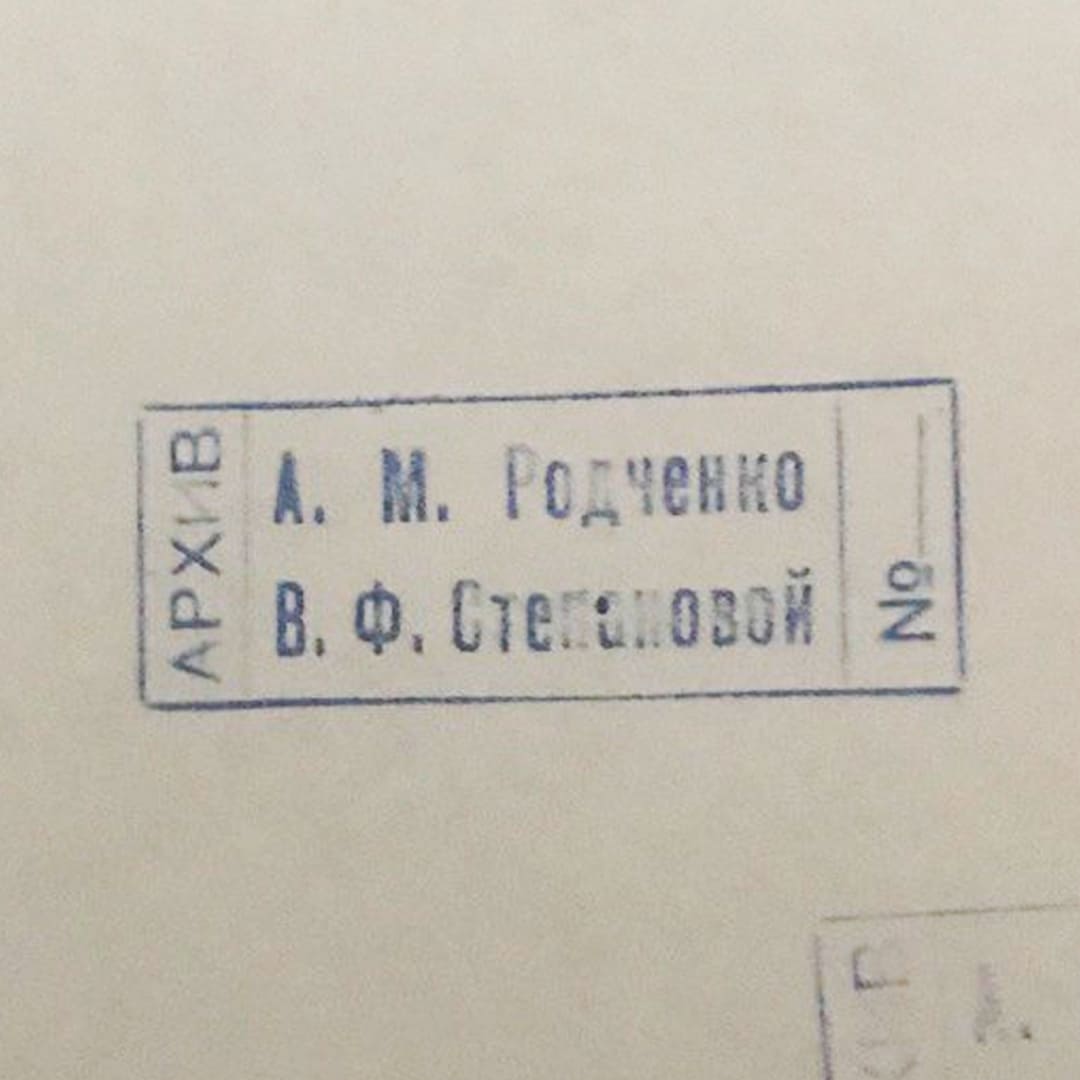

А.Л.: Мы себя называем «Архив Родченко и Степановой». Когда-то Родченко завел печать, на ней как раз было написано: «Архив».

М.К.: А для чего завели печать? Для того, чтобы превращать личные воспоминания в факт истории искусства?

А.Л.: Не знаю. Была ситуация: позвонили Родченко и сказали, что затоплен архив Фотокинообъединения. И они вместе со Степановой поехали на извозчике, забрали все мокрые фотографии и привезли сушить. Собственно, это было начало Архива Гражданской войны. Из этого материала потом родилась книжка «Первая конная», этот же материал потом был на обложке журнала «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ». По-моему, красивая печать.

Они понимали ценность всего, что через них проходит. Рукописи писателей, случайно найденный и превратившийся почти в ничто архив фотографий, книжки современников. Это всё есть их инструмент для работы, это всё есть архив. И программы учебные — это тоже е архив. Собственно, вот этот архив и есть то, чем мы живем, его используем, потому что спрашивают постоянно: а подскажите год какой-то работы, которая находится в Третьяковской галерее, как она туда попала, какие работы были в Музее живописной культуры, много ли Родченко снимал на Беломорканале, где все эти отпечатки? Иногда самые странные вопросы задают: а в каком платье пришла Лиля Брик сюда, а почему у Маяковского три ручки в кармане и так далее. Вопросы бесконечные. Как архив мы стараемся на всё отвечать.

[1] Варвара Родченко (1925−2019), художница, фигурирует в письмах Родченко как «Мулечка». Начала заниматься живописью под руководством отца в 1943 году, после возвращения в Москву из эвакуации. В 1948 году окончила Московский полиграфический институт. Варвара Александровна оформляла лучшие издания того времени — «Декоративное искусство СССР», «Клуб и художественная самодеятельность», «Юность», «Советский экран», многочисленные книги, фотоальбомы, фотоплакаты. В 1960–1970-х годах много работала в технике акварели и монотипии, участвовала в выставках книжной графики и фотографии.

[2] Научно-исследовательский институт при Российской академии художеств, Г. Ф. Коваленко, действительный член академии, художник, исследователь русского авангарда, специалист по Александре Эстер.

[3] Николай Сергеевич Лаврентьев (1921-?) - фотограф. Родился в 1921 году в Москве. Учился в энергетическом, затем в библиотечном институте. В 1948 году окончил Московский полиграфический институт, где и познакомился со своей супругой — Варварой Родченко. С 1946 года работал в издательствах как художественный редактор и художник книги (журнал «Клуб» и «Художественная самодеятельность», издательства «Физкультура и спорт» и «Советский писатель»). Разрабатывал шрифты, занимался фотомонтажом. Оформил более 200 различных изданий.

[4] Мариэтта Шагинян (Джим Доллар). Месс-Менд. М.: «Детгиз», 1957.

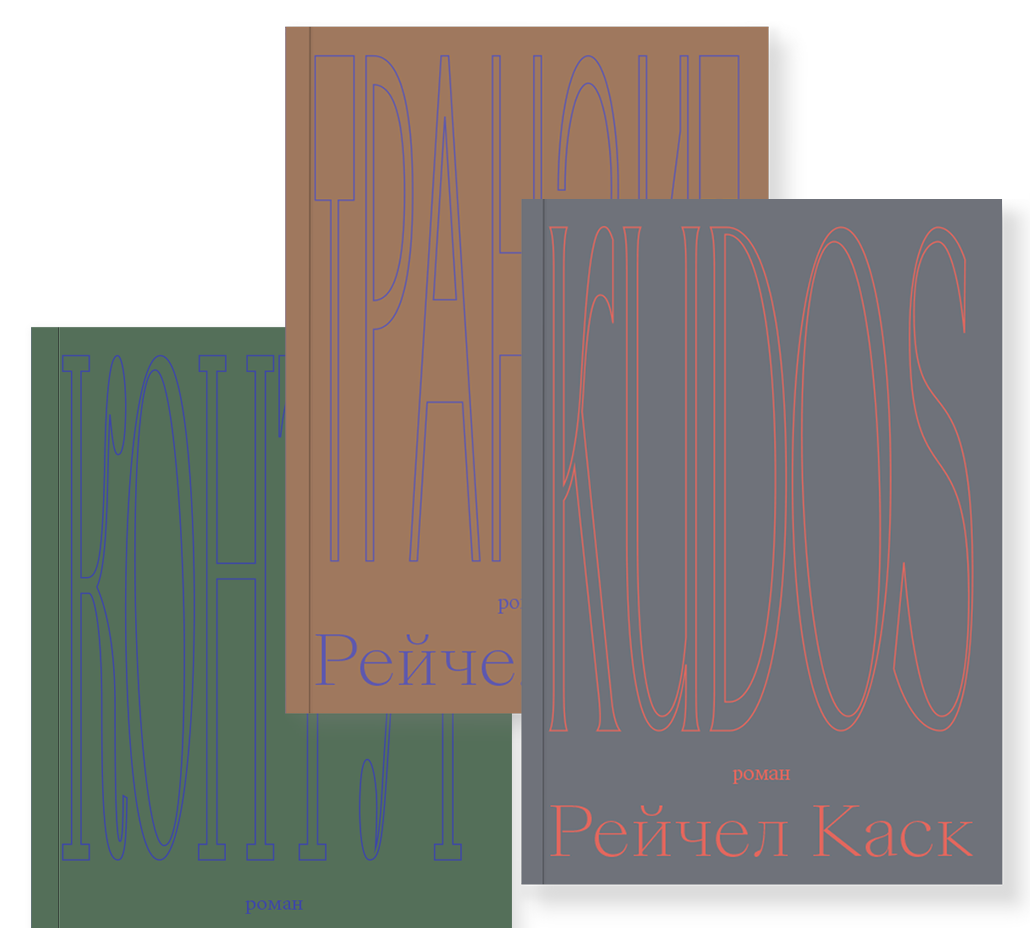

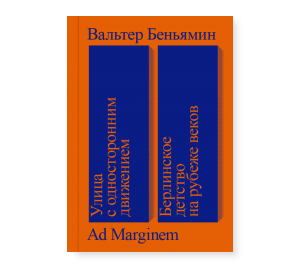

[5] Речь идет об изданиях: А. Н. Лаврентьев. Ракурсы Родченко. М.: «Искусство», 1992.

А. М. Родченко. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М.: «Советский художник», 1982.

А. М. Родченко. Опыты для будущего. М.: «Грантъ», 1996.

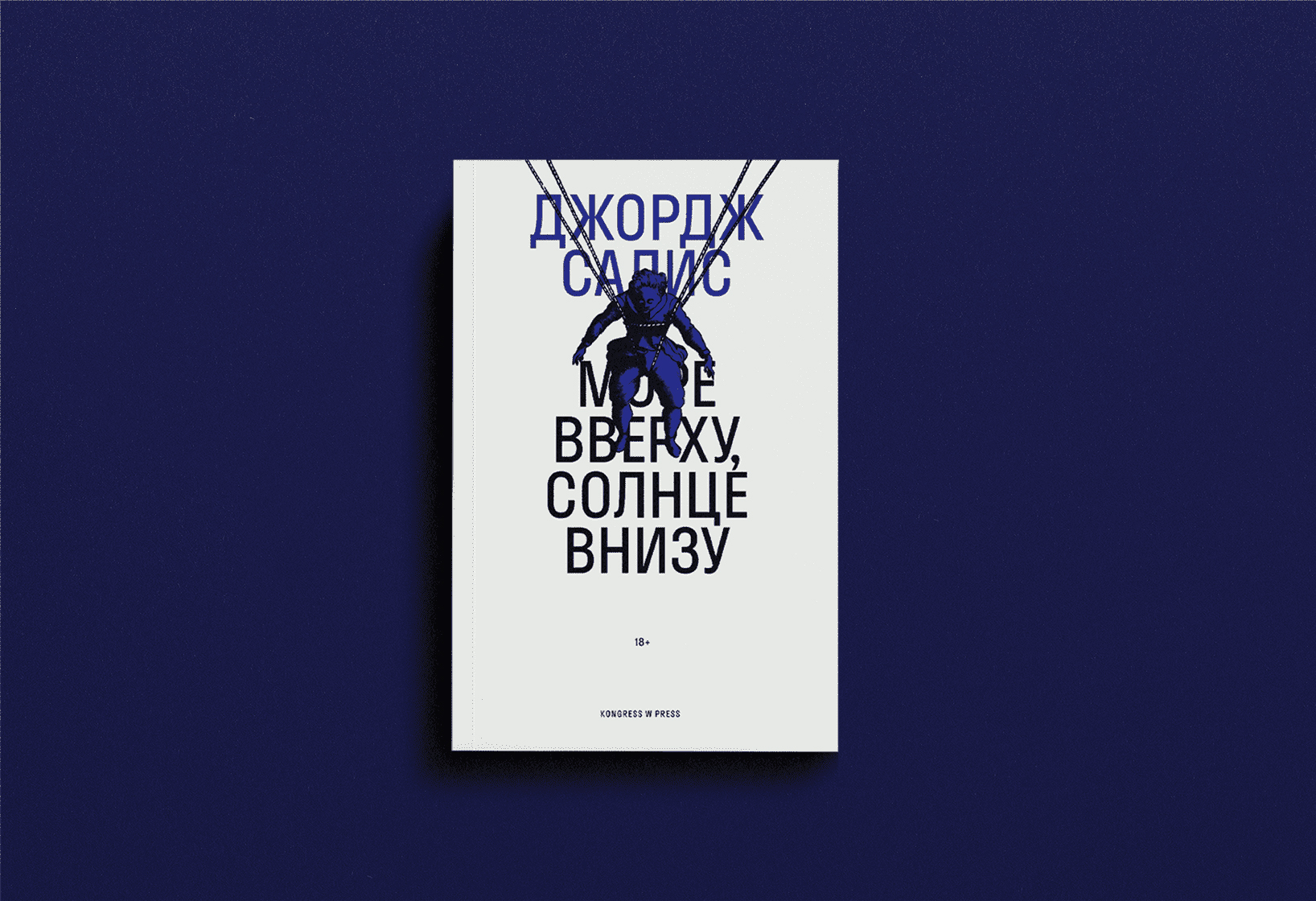

Варвара Степанова. Человек не может жить без чуда. М.: «Сфера», 1994.