Прогулка в лесу жестового языка

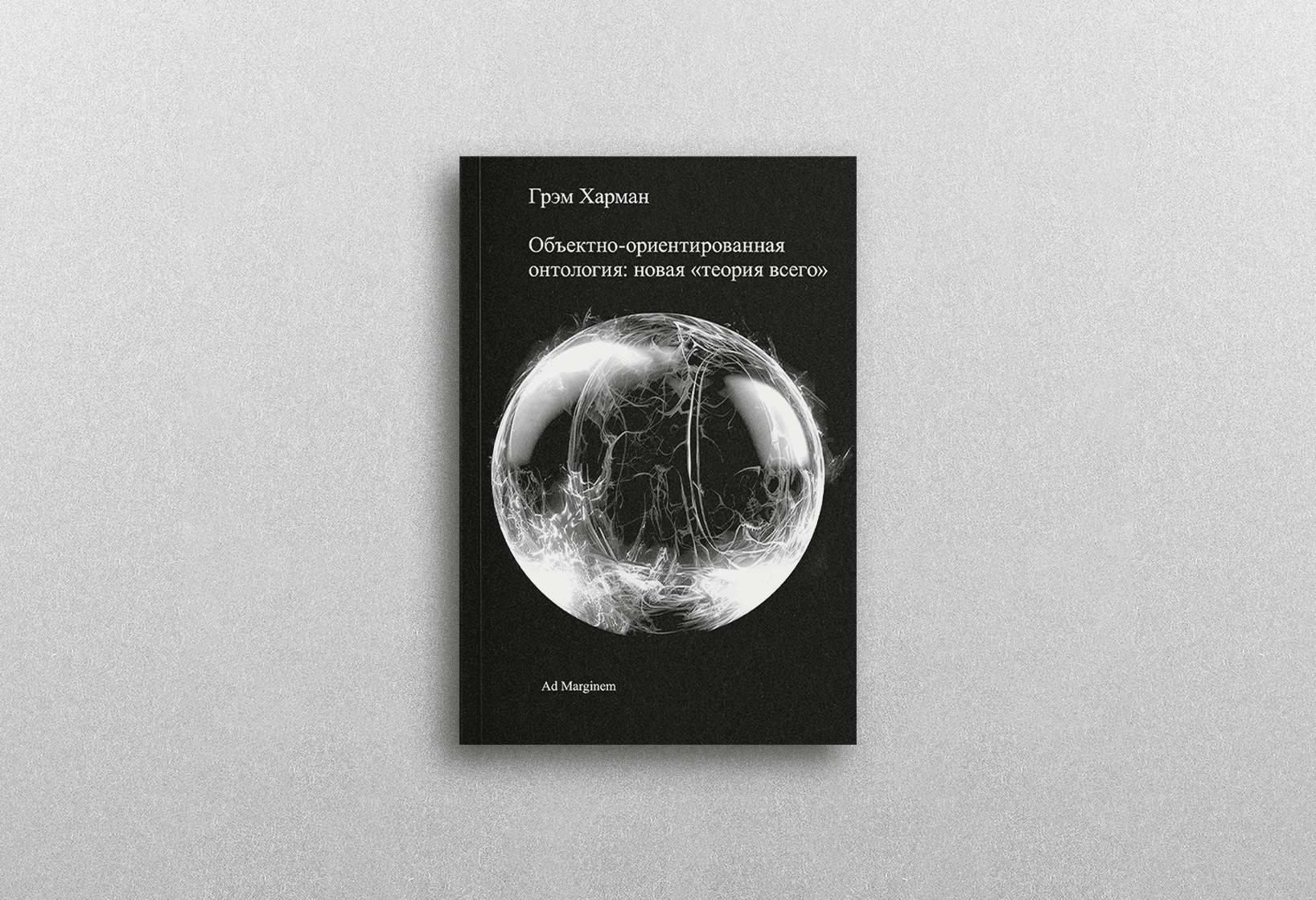

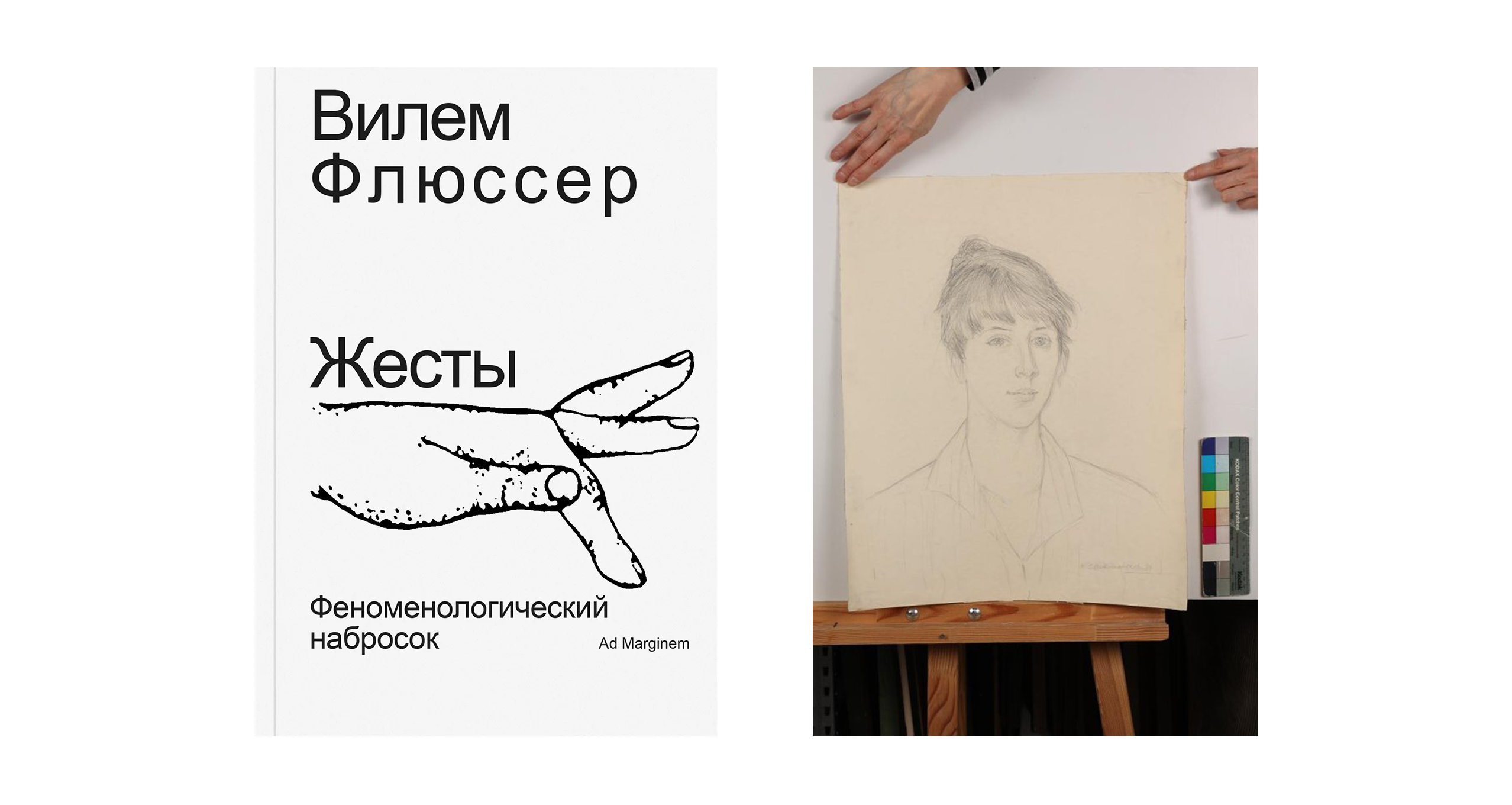

Ad Marginem выпустило «феноменологический набросок» Виллема Флюссера — книгу «Жесты», посвящённую феноменологии конкретных действий: говорить, писать, мастерить, любить, разрушать и т. д. К выходу книги и специально для Журнала Ad Marginem мы попросили Полину Синеву — ведущую tg-канала «О репрезентации глухих в массовой культуре» — рассказать об отличиях между «языком жестов» и «жестовым языком», личном билингвальном опыте и современном русском жестовом языке. А уже 14-го ноября в Ad Marginem Warehouse мы проведём встречу «Жест(ы) в музейных пространствах: теория и практика» и узнаем о том, как жестовый язык становится частью музейного пространства — как в событийных программах, так и в художественной репрезентации.

База, которую стоит знать о жестовом языке

— Язык жестов и жестовый язык — это разные вещи. О языке жестов подробно пишет, например, Виллем Флюссер в «Жестах». Это телесные жесты, язык тела. А жестовый язык — это лингвистическая система со своей структурой и грамматикой.

— Есть жестовый язык, а есть дактильная азбука. Русская дактильная азбука — это воспроизведение одной рукой букв русского алфавита. Посредством дактиля мы называем имена собственные, географические названия, понятия, у которых нет жестовых эквивалентов. При этом дактиль считается частью жестового языка.

— Жестовый язык в каждой стране свой. В России — русский жестовый язык, во Франции — французский жестовый язык и так далее.

— Жестовый язык — отдельный самостоятельный язык. Наряду с ним существует калькирующая жестовая речь (КЖР), или калька. Она подчинена строю русского языка и поэтому называется «речью», а не «языком». Для примера. Фраза «У тебя есть пропуск?» будет по-разному строиться на жестовом языке и кальке: На РЖЯ: Пропуск ты есть? (иная структура жестовой фразы: на первом месте объект). На КЖР: У тебя есть пропуск? (повторяет структуру русского языка).

Жестовый язык: личный опыт

Я — глухая с детства билингва из сообщества глухих и слабослышащих, то есть говорю на русском и русском жестовом языке. Маленькой я не задумывалась об этом. Я говорила на русском жестовом языке и кальке с родителями и одногруппниками в детсаду и школе и на русском языке — с двумя бабушками, педагогами и другими слышащими. Одна из бабушек знала чуть-чуть дактильную азбуку. Мир для меня был автоматически разделён на тех, кто знает жестовый язык, и кто не знает. И до сих пор разделён.

У меня два жестовых имени. Их мне дали в спортлагере и на работе. Первое — «синий» — от моей фамилии «Синева», его я использую. Второе — «синяк» — от искажённой трактовки моей фамилии, я не использую его.

Я училась в двух школах с разными методами обучения. В первой специальной школе в обучении использовался «устный метод». Это значило говорить голосом, читать по губам и использовать остатки слуха с помощью слуховых аппаратов. Если речь совсем была непонятна, можно было использовать дактильную азбуку в помощь. Жестовый язык на уроках запрещали. Много внимания уделяли слуховым занятиям. Ведь если ты хорошо говоришь голосом, то внешний мир будет уважать тебя, если будешь «махать руками», то не будут считать за человека.

Если ты говорил с одноклассниками на переменах на кальке (калькирующей жестовой речи), это было ещё терпимо, а если говорил на русском жестовом языке и, что ещё хуже, использовал сложнопереводимую лексику (безэквивалентную), это считалось очень некультурным.

Во второй специальной школе в педагогическом составе было несколько глухих и слабослышащих учителей, и в обучении использовался русский, русский жестовый язык и калька, то есть билингвистический метод. Тогда я почувствовала облегчение: не надо было считывать по губам и расшифровывать смысл сказанного, информация давалась на жестовом языке и кальке. Оставалось только усваивать материал.

Когда я поступала в первый вуз, мой выбор был ограничен из-за того, что только в четырёх вузах были спецгруппы для глухих с переводом на жестовый язык. А когда я позже захотела учиться в вузе среди слышащих, где не было спецгруппы, с переводом лекций мне пришлось разбираться самостоятельно.

Сейчас примерно половина круга моего общения — глухие и слабослышащие, а половина — слышащие. С теми, кто не знает жестового языка, я общаюсь либо через переводчиков, либо через технику — расшифровку, переписку в чатах.

Поскольку я работаю со слышащими, то регулярно взаимодействую с разными переводчиками жестового языка. Достаточно много переводчиков могут перевести с русского языка на русский жестовый, но очень мало — с русского жестового языка на русский. Для меня это критично, потому что я читаю лекции на русском жестовом языке и кальке.

На кинопроектах с глухими персонажами, где я работала на разных позициях, особенно ясно видно, что верно подобранный жестовый язык наиболее полно раскрывает образ глухого персонажа. Например, глухой с детства персонаж из сообщества будет иначе строить фразы, чем слабослышащий из семьи слышащих.

Помню, как в детстве на улице заговаривала с мамой на жестовом языке, а она цыкала на меня: потом поговорим, не нужно показывать жесты, не привлекай внимания. Сейчас я практически не встречаю тех, кто стесняется говорить на жестовом языке в общественных местах, все спокойно говорят, и слышащие уже меньше глазеют.

С наиболее яркой дискриминацией жестового языка со стороны слышащих столкнулась где-то лет десять назад, когда ездила с переводчиком жестового языка на «слышащее» мероприятие аниматоров. Меня вызвали на сцену и назвали «девушкой, не говорящей на нашем, человеческом языке».

Я как-то наблюдала за группой юных спортсменов, которые увлечённо обсуждали, как им встречаться с девушками, и мне было жаль выходить на своей остановке: так интересно было узнать, чем закончится история с их знакомыми.

Обожаю игру, которую условно можно назвать «фигура из дактильных букв». Например, очень давно в школе я узнала про фигуру «часы». Это четыре дактильные буквы «ч», «а», «с», «ы» — можно посмотреть их в табличке с дактильной азбукой. И вот эти буквы складываются в дактиль и пантомиму, и вырисовывается понятный образ. Дактилемму «ч» подносишь к другой руке и как бы заводишь ключик, потом складываешь в дактилемму «а» и стучишь по ладони, типа проверяешь часы. Потом дактильную букву «с» подносишь к уху — как бы слушаешь, есть ли звон. И дактилемма «ы» с киванием головой — звон есть, часы работают. Это самый приличный пример фигуры, есть неприличные. Фантазия у глухих богатая.

Жестовый язык: наука

О русском жестовом языке как об отдельном языке я задумалась в студенчестве, когда начала встречать людей, изучающих жестовый язык и культуру глухих, — например, Г. Зайцеву, А. Комарову, В. Палённого, В. Базоева, а также читать труды Л. Выготского. Всё это дало мне новый ракурс на жестовый язык, и я начала уважать его, а значит, и себя как глухую.

Жестовый язык в России довольно поздно стал объектом науки. И чтобы обсудить современное состояние русского жестового языка, предлагаю вспомнить о том, что происходило с ним в недавнем прошлом. На статус и место русского жестового языка в жизни общества очень повлияли методы обучения в европейских, а затем и в русских школах глухих.

Условно говоря, есть два метода обучения глухих: немецкий (устный) метод, который поддерживает развитие устной речи, и французский («мимический») метод обучения, который поддерживает и национальный, и жестовый языки в обучении. Исторически так сложилось, что в XIX веке на Миланском конгрессе слышащие педагоги утвердили устный метод обучения глухих как основной, а жестовый язык запретили, и он надолго остался в тени. Запрет только ухудшил жизнь глухих: они-то продолжали между собой общаться на жестовом языке, а найти переводчика или работу стало тяжелее из-за отсутствия официального статуса жестового языка. В России жестовый язык тоже долгое время был в подполье.

Известна заметка Иосифа Сталина, опубликованная в 1950 году в газете «Правда» о том, что жестовый язык — не язык и даже не суррогат языка, а глухие люди — неполноценные. Но вскоре вождь умер, а в 1957 году вышел фактически первый словарь жестового языка И. Гейльмана. С тех пор жестовый язык медленно начал выходить из подполья. В 1990-е годы термин «русский жестовый язык» ввела в обиход профессор и исследователь жестового языка, культуры и истории глухих Г. Л. Зайцева, и она же первой в России провела билингвистический эксперимент на базе специальной школы № 65. В этой школе жестовый язык был одним из основных языков обучения.

В 1995 году «язык жестов» признаётся «средством межличностного общения». На телевидении появляется перевод новостей на кальке для глухих. В 2012 году жестовый язык ратифицируют, и он приобретает юридическую силу. В 2025 году в указе «Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации» жестовый язык назван «неречевым языком общения»: имеется в виду, что это не звучащий язык, однако формулировка требует доработки.

Благодаря официальному статусу жестового языка увеличилось количество вузов, где обеспечивают перевод на жестовый язык, а также число переводчиков жестового языка.

Но в школах глухих жестовый язык пока не включён в ФГОС как один из языков обучения. Фокус в исследованиях русского жестового языка теперь смещается с описания языка на глубокий лингвистический анализ. А направления, по которым проводятся исследования жестового языка, таковы:

— фундаментальная лингвистика: синтаксис и порядок слов, лексикология и лексикография;

— морфология: анализ того, как образуются новые жесты (словообразование).

В планах у лингвистов — фокус на исследованиях социолингвистики: например, исследование различий в РЖЯ между разными городами; как влияет на жестовый язык советская и постсоветская школа для глухих.

Не хватает большого корпуса русского жестового языка по аналогу с национальным корпусом русского языка, который мог бы стать основой для серьёзных лингвистических исследований. Нужно масштабироваться: собрать и записать разные диалекты жестового языка по всей стране с носителями жестового языка разного возраста. Например, жест «колбаса» в Москве и Новосибирске будут разными. Даже в Питере, который рядом с Москвой, есть свои местные жесты.

Сейчас исследованиями жестового языка занимаются:

— Центр образования им. Г. Л. Зайцевой, МГЛУ, МГУ им. Ломоносова, РАН, УМЦ, НИУ ВШЭ (Москва). Скажем, Ксения Кутович исследует в аспирантуре РАН, как взаимодействуют друг с другом русский жестовый и русский языки у глухих, слабослышащих и CODA (слышащих детей глухих родителей);

— НГТУ (Новосибирск);

— СПГУ им. Герцена (Санкт-Петербург);

— КФУ (Казань);

— НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород).

Русский жестовый язык исследуют и за границей. Например, профессор Вадим Киммельман в Бергенском университете исследует немануальные маркеры в разных жестовых языках (положения и движения других артикуляторов: тела, головы, рта, бровей, глаз и век).

Самое интересное в русском жестовом языке для меня — так называемая безэквивалентная лексика жестового языка (БЭЛ). Это жесты, которые сложно перевести на русский язык одним словом с точностью до 100%. Например, жест «сначала развернуть кулак в пространстве, а потом поднести к носу». Его этимология — «постучал в дверь, и никто не открыл».

Есть tg-каналы, где глухие и слабослышащие носители обмениваются друг с другом разными идиомами и маркерами жестового языка, сравнивают их и пытаются угадать смысл.

Жестовый язык: культура и искусство глухих

Жестовый язык пронизывает все сферы жизни глухих, и культуру в том числе. Существует международный день жестовых языков, день переводчика жестового языка и так далее. Каждый год в сентябре отмечается неделя глухих. Это время, когда популяризуют жестовый язык.

Проводятся конкурсы сторителлеров, визуальной миниатюры VV (от англ. Visual Vernacular), собирается фольклор глухих, рисуются комиксы из жизни глухих, снимаются клипы с жестовыми песнями. Много глухих, слабослышащих и CODA-блогеров, которые на жестовом языке ведут видеоблоги на разные темы.

В последние годы бурно развиваются программы на жестовом языке для глухих в музейных институциях — экскурсии по выставкам, кинопоказы с дискуссиями и так далее. Глухой художник Александр Мартьянов (1960–2021) в своих картинах размышляет о русском жестовом языке и его месте в жизни глухого.

Жестовый язык настолько важен для глухих, что из-за разного восприятия его роли и ценности в обучении и воспитании в сети периодически вспыхивают «языковые» холивары. Они ведутся между защитниками жестового языка и защитниками русского языка, и они никак не могут договориться между собой, хотя очевидно, что билингвизм — это самый перспективный путь развития.

Жестовый язык послужил яблоком раздора даже в театре глухих. Исторически в Театре мимики и жеста (который создали в 1960-х годах прошлого века) спектакли игрались на калькирующей жестовой речи, которую понимали не все глухие зрители. В 1990-е годы для своего обновления Театр мимики и жеста вместе с Щукинским училищем набрал курс студентов. После окончания часть группы осталась с руководителем курса А. В. Мекке. Одна из причин — разные взгляды на то, на каком именно жестовом языке играть в спектаклях. В студии Мекке спектакли игрались на жестовом языке, понятном глухим. Так театр стал ближе к зрителям.

Сейчас главные популяризаторы жестового языка — клипы на жестовом языке (один из самых известных — «Перемен» Цоя с исполнителем А. Знаменским) и переводчики жестового языка на концертах слышащих.

Прогнозируют, что технологический прогресс избавит человечество от глухоты, и жестовый язык отпадёт за ненадобностью. Но язык — это определённый взгляд на мир, и я не могу представить свою жизнь без жестового языка. Жестовый язык будет жить, пока будет интерес к нему.

Рекомендуемые книги о русском жестовом языке

— Г. Зайцева «Жестовая речь. Дактилология» (2001);

— М. Фрадкина «Говорящие руки» (2001);

— В. Базоев, В. Палённый «Человек из мира тишины» (2002);

— Г. Зайцева «Жест и слово» (2006);

— Сборник «Современные аспекты жестового языка» (2006);

— Сборник «Билингвизм. Роль жестового языка в языковом и когнитивном развитии детей с нарушением слуха» (2017);

— А. Комарова «Сообщество глухих и жестовый язык» (2022);

— «Введение в лингвистику жестовых языков. Русский жестовый язык» (2023);

— Альманахи «Исследуя сообщество глухих» (2024, 2025).

— Словарь русского жестового языка