«Взять в фокус расстояние и различие». Исследователи культуры — о Глиссане

Философская линейка книг Ad Marginem недавно пополнилась книгой Эдуара Глиссана (1928–2011) — мартиниканского писателя и общественного деятеля, одного из основоположников постколониальной мысли. Тексты этого сборника просвечивают кристалл Отношения, — нестойкой, всякий раз изобретаемой заново связи, которая играет в философии Глиссана роль движущей силы бытия, показывая его разные грани: утраты и обретения, раны и слияния, сомнения и открытия. Специально для Журнала Ad Marginem мы попросили трёх российских исследователей культуры, участвовавших в презентации книги Глиссана в рамках Московской книжной недели, рассказать о том, почему эта книга оказывается актуальной и сегодня.

Глиссан знаком нам в первую очередь как значимая фигура постколониальной мысли, однако в этом представлении есть некоторая внутренняя напряжённость, если не противоречивость. Теоретик, работающий с незападным социокультурным или философским контекстом (и изнутри него), автоматически оказывается в категории «постколониальная теория» по географическому признаку, хотя его идеи, методы и образы могут быть не менее важны и для иных областей знания и более широких контекстов. С другой стороны, аргументируя ценность его текстов их «общемировой» значимостью, мы попадаем в ловушку универсализации: кто сказал, что важные идеи должны обладать актуальностью для всех, а не представлять собой ситуативное (situated) знание, рождённое изнутри конкретной живой локальности и предназначенное именно для неё?

Однако, отдавая себе в этом отчёт, я всё-таки шагну в эту ловушку и отмечу, что тексты Глиссана для меня чрезвычайно важны в контексте исследований инвалидности и ненормотипичной телесности. Ключевым здесь видится его эссе «В защиту непрозрачности». В нем Глиссан размышляет о принудительном представлении себя как субъекта, о вынужденной прозрачности, видимости и перформировании себя, которых требует от нас общество, пускай даже руководствуясь самыми чистыми побуждениями и платя нам за этот жест уважением и признанием (или хотя бы их возможностью). Чтобы произошла встреча с Другим, Другой должен представить себя чужому пониманию. Но оправдано ли такое требование? «Мы требуем права на непрозрачность для всех», — призывает Глиссан в завершающей фразе эссе. Права не быть тождественными себе в некоей определённой идентичности, права не говорить на всем понятном универсальном языке (и тут мы возвращаемся к моей «ловушке»), права на презумпцию непрозрачности. Этот призыв созвучен идеям исследователей, активистов и художников, работающих с проблематикой инвалидности. Инвалидность — ситуация, в которой видимость и предъявленность может быть невозможна или нежеланна: например, в силу того, что идентичность человека с инвалидностью зачастую оказывается приписанной извне, а не предметом свободного выбора. А ненормотипичный телесный опыт требует иных языков для его выражения и не всегда может быть передан конвенциональными средствами (и должен ли он вообще быть выражен и передан?..).

Тексты Глиссана также дороги мне тем удивительным изяществом, с которым он обращается с концептуальным аппаратом Делёза и Гваттари. Это авторы с непростым стилем; он может быть трудным для понимания и в то же время заразительным — легко использовать делезианские понятия в качестве художественных образов, но сложно с их помощью размышлять над собственным живым материалом. Глиссану это удаётся: например, в его размышлении о круговых и стреловых кочевниках, которое развивает и нюансирует фигуру номада — концептуального персонажа Делёза и Гваттари.

Глиссан принципиально важен для современных исследований культуры: во-первых, он радикально обновляет ставший обиходным с XIX века взгляд на культуру как на живой организм. Культура в понимании Глиссана — не замкнутое в себе существо с чёткой идентичностью-«ядром» и предопределённым жизненным циклом, а метаболическое существо, чья жизнь зависит в первую очередь от взаимодействия с окружающей средой и другими организмами. Разумеется, при таком подходе нет смысла говорить о культуре в единственном числе: культуры всегда множественны и не могут существовать по отдельности. Глиссан, возможно, наиболее яркий и убедительный противник культурного изоляционизма: даже в ситуациях конфликта и декларативного разрыва он старательно прочерчивает развивающиеся живительные связи между культурами, в том числе если эти связи становятся напряжёнными. Стремясь отгородиться и замкнуться в «своём», мы лишь обманываем себя и в конечном счёте лишаем себя даже «своего».

Позиция Глиссана расходится с представлением о культуре как архиве, который нужно только хранить и оберегать, а также с представлением о культуре как истоке или основании наших действий. В его эстетике фундаменты сменяются горизонтами, а мнимо упорядоченное материковое мышление — архипелаговым. В такой перспективе культура существует только в те моменты, когда она приводится в действие, обновляется, искажается и не стоит на месте: как это формулирует сам Глиссан, «Поэтика Отношения (как часть эстетики мир-хаоса) предугадывает, предполагает, открывает, собирает, распыляет, продолжает и трансформирует осмысление элементов и форм движения». Особенно важно, что эти категории не описывают действия в предзаданной среде: для Глиссана очень важно схватывать культуры в меняющихся и нестабильных пространствах. Описываемый им мир подчёркнуто хаотичен, и Глиссан не боится этого хаоса: это особенно впечатляет при чтении его работ.

Масштабы влияния Глиссана на современные культурные формы и теории ещё предстоит описать, но для меня особенно важно то, как этот автор повлиял на переосмысление взглядов на язык: сейчас он всё чаще трактуется не как строгая структурирующая система, а как пластичный ресурс, всегда используемый вместе с другими ресурсами (и, опять-таки, зависимый от влияний и контаминаций). Это отлично манифестируется в наиболее важной современной поэзии: к примеру, когда Дон Ми Чои включает в свои англоязычные тексты масштабные непереведённые фрагменты и документы на корейском, которые производят мощный эффект именно за счёт их непрозрачности и столкновения языковых и культурных сред.

В «Поэтике Отношения» Эдуара Глиссана многое обращает на себя внимание, но начать я бы хотела с пары слов о переводе, в котором удалось сохранить, кажется, принципиально важный для Глиссана аспект: многообразие; соединение, с одной стороны, концептов, сшивающих всю книгу и очень прихотливо собранных, с другой стороны, красочных, почти художественных вставок. Ризоматичность его письма (которую он наследует от литературы плантаций и Делёза) сочетается со структурностью: в конце каждой главы есть итоги, а сама книга выглядит педантично собранной из сегментов, расширяющих друг друга.

Однако есть множество других причин читать «Поэтику Отношения» Эдуара Глиссана, помимо её несколько гипнотического стиля. Одна из них, которая с самого начала меня привлекла, — это сочетание артикулированных социальных проблем с непрозрачностью, той самой, о которой Глиссан много пишет и которая позволяет его текстам избежать дискурсивного господства, несмотря на обращение к объёмным понятиям и масштабным историческим картинам. Как совместить тревогу о социальной и политической несправедливости с чутким взглядом, оставляющим место для того, что не может быть высказано прямо? Кажется, Глиссан знает, как. Или, по крайней мере, знает его письмо.

Это внимание к непрозрачности, я думаю, до сих пор открывает возможности и для эпистемологических, и для эстетических находок в «Поэтике Отношения», несмотря на то, что оригинал книги был опубликован более тридцати лет назад, в 1990 году. Например, идеи Глиссана хорошо встраиваются в существующий пласт постгуманитаристики — современной гуманитарной теории, которая ставит под вопрос тезис о человеческой исключительности и ищет способы писать, говорить и думать с учётом нечеловеческих других вокруг нас. Потому ряд идей Глиссана может быть продуктивно прочитан в контексте современных экологических тенденций. Дело тут даже не в прямых высказываниях, которые подчёркивают связь письма и планеты (вроде этого: «в круговороте поэзии, в её действии и влиянии угадывается уже не какой-то конкретный народ, а будущее планеты Земля»), но и в том, что само Отношение в глиссановском смысле обусловлено, как об этом пишет Мозес Мерц, восприятием и познанием всевозможных других. Действительно, «это латентная, открытая, намеренно многоязычная поэтика, сопряжённая со всем спектром возможного». С этой идеей рифмуется часто повторяющаяся в современных экопоэтических эссе и манифестах мысль о том, что новейшая поэзия не может быть нечувствительна к другим, а поэт — своего рода «радикальный эпистемолог» (см. Джоан Ретоллак), открытый радикально иному опыту.

Это, как я думаю, также может быть близко идеям Глиссана. Он пишет, что нам не обязательно полностью понимать что-либо, чтобы этически взаимодействовать с этим. Специфическая трактовка понимания (comprendre) как того, что связано с поимкой и поглощением, позволяет читательницам и читателям Глиссана пересмотреть тотальность своего восприятия и взять в фокус расстояние и различие, которые возникают между нами и кем-то (или чем-то) ещё, подумать о них не как о препятствии, но как о необходимом элементе взаимодействия. И хотя Глиссан пишет главным образом о других культурах, непрозрачность применима не только к ним: её можно распространить на животных, биологические среды и технологии.

Ещё одна особенность «Поэтики» Глиссана, над которой я много думаю и которая важна как для исследований литературы, так и для непосредственно письменных практик, — сопряжение наблюдений за поэтикой отдельных авторов и жанров с материально-дискурсивными основаниями, их происхождением, т. е. тем самым опытом иного, что обычно упускают из вида (например, мир плантации и письмо Фолкнера, Сен-Жон Перса). Глиссан много подчёркивает то, как разная включённость в ландшафт обуславливает письмо. Например, на земле плантаций появлялась отстранённо-описательная, эстетизирующая пейзаж литература колонистов и путешественников, но там же возникала литература рабов — марронаж, практика уклончивости, ускользания, в котором не было места описаниям, потому что ей не была доступна привилегия дистанции.

В общем, книга Глиссана точно будет важна тем, кто готов всматриваться и вслушиваться в непрозрачность и «трудность» — свою и чужую.

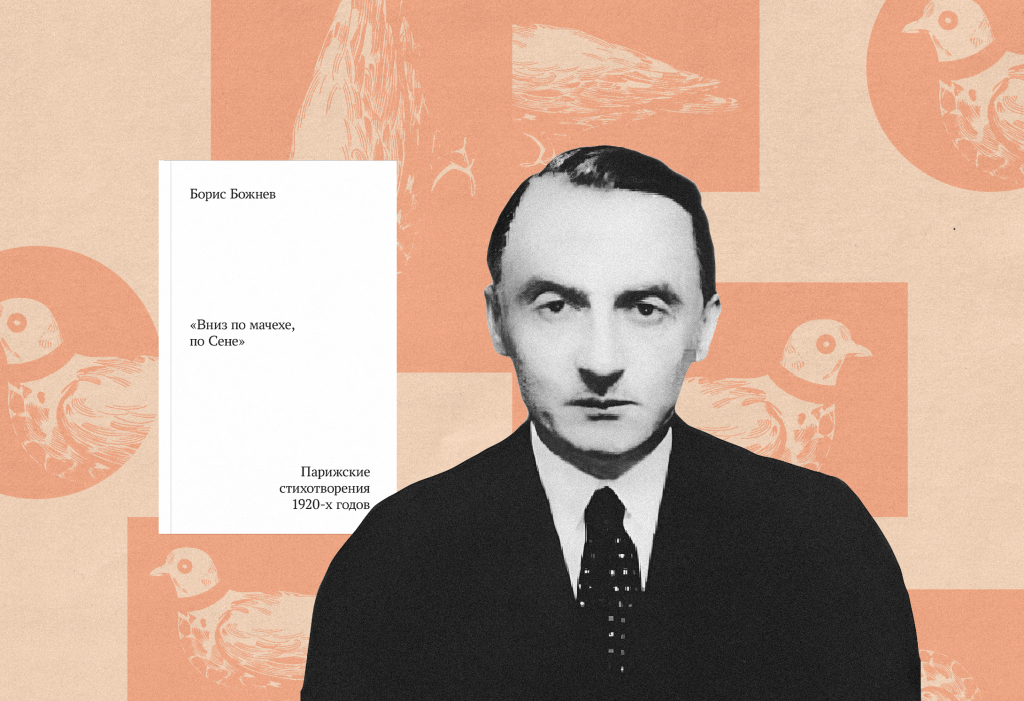

— Эдуар Глиссан