Джон Бёрджер: Женева

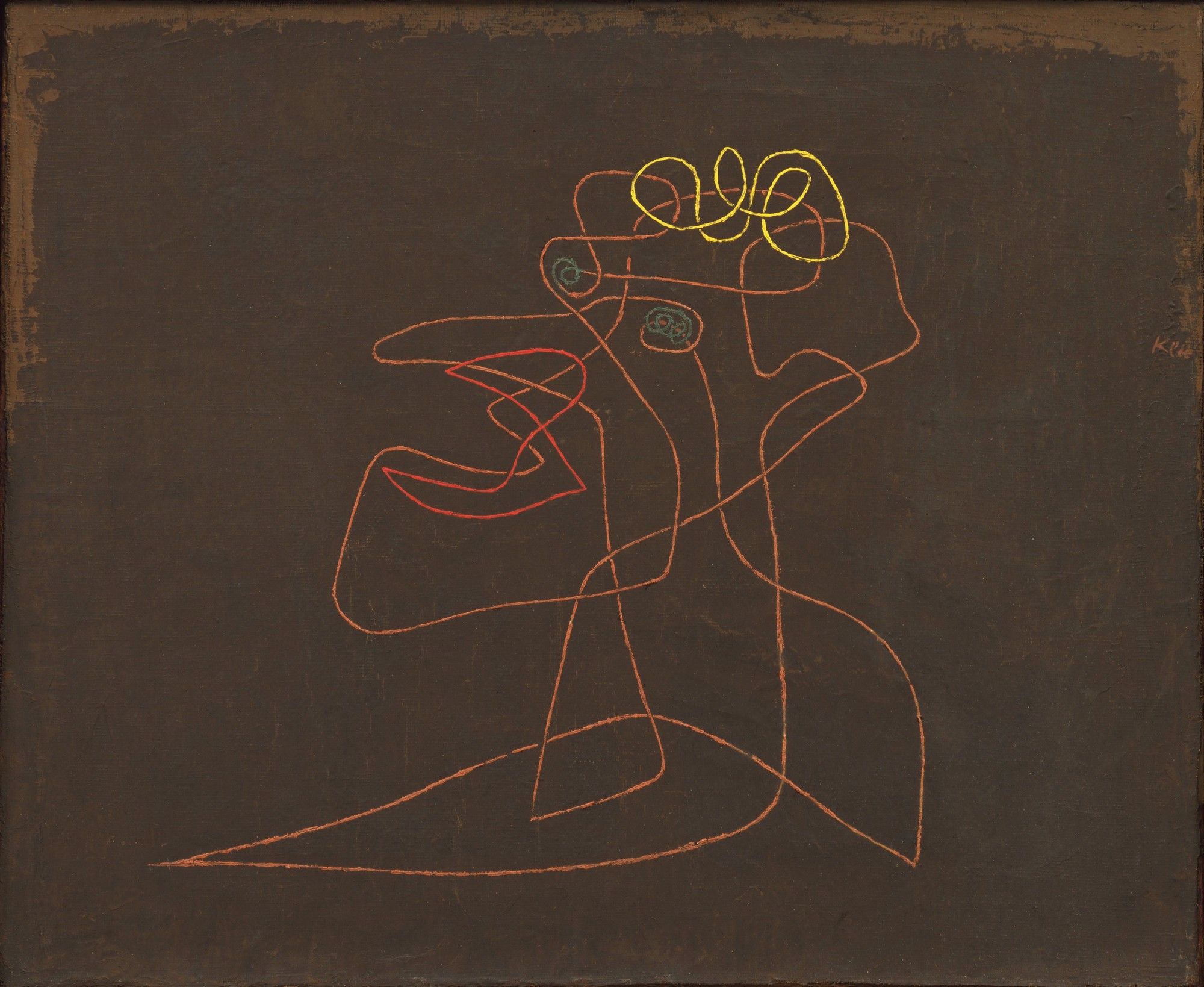

Существует фотография Хорхе Луиса Борхеса, сделанная, вероятно, в начале восьмидесятых, за год или два до того, как он уехал из Буэнос-Айреса умирать в Женеву — город, который называл одной из своих «родин». На этой фотографии видно, что он почти слеп, и ощущается, что слепота подобна тюрьме — он часто упоминал об этом в своей поэзии. В то же время его лицо на этой фотографии — пристанище множества жизней. Это лицо, полное других: мужчины и женщины с их устремлениями говорят его глазами, почти невидящими. Лицо бесчисленных желаний. Это портрет, который пришелся бы впору поэтам разных веков, разных тысячелетий; в каталоге он значился бы как «Неизвестный».

Женева противоречива и загадочна, словно живой человек. Я мог бы заполнить удостоверение личности. Национальность: нейтралитет. Пол: женский. Возраст: (тут мешает скромность) выглядит моложе своих лет. Гражданское состояние: одинока. Род занятий: наблюдательница. Особые приметы: слегка сутулится вследствие близорукости. Общие замечания: привлекательна и скрытна.

Из прочих европейских городов лишь Толедо обладает столь же поразительным местоположением. (Сами по себе эти города абсолютно непохожи.) Однако мое представление о Толедо сложилось под влиянием картин Эль Греко, в то время как Женеву никто из художников не прославил, и единственный ее символ — игрушечная водяная струя, вырывающаяся из озера, которую она включает и выключает, будто галогеновую лампу.

Облака в небе над Женевой появляются (в зависимости от ветров, из которых два самых известных — биз и фен) из Италии, Австрии, Франции или — через долину Рейна — из Германии, Нидерландов и с Балтики. Порой они приходят из таких далей, как Северная Африка и Польша. Женева — место, где всё сходится, и ей это известно.

Проезжие путешественники веками оставляли Женеве на хранение письма, указания, карты, списки, сообщения — для других путешественников, что прибудут позже. Она читает всё это со смесью любопытства и гордости. Те, кому не посчастливилось родиться в нашем кантоне, — таково ее заключение — по-видимому, обязаны избыть каждую из своих страстей сполна, а страсть — несчастье, способное ослепить. Главный почтамт Женевы в соответствии с замыслом его создателей так же внушителен, как и ее собор.

В начале XX века Женева была традиционным местом встречи европейских революционеров и заговорщиков, подобно тому как сейчас она — один из центров, куда съезжаются на рандеву воротилы новой мировой экономики. Более основательно здесь разместились Международный комитет Красного Креста, Организация Объединенных Наций, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, Экуменический совет церквей. Сорок процентов населения — иностранцы. Двадцать пять тысяч человек живут и работают здесь без документов. В ООН около двадцати четырех сотрудников постоянно заняты лишь тем, что носят папки и письма из одного отдела в другой.

Революционерам-заговорщикам, беспокойным организаторам международных переговоров и нынешним финансовым мафиози Женева давала — и по-прежнему дает — покой, белое вино, отдающее морскими раковинами, поездки по озеру, снег, прекрасные груши, закаты, отраженные в воде, изморозь, что по крайней мере раз в год покрывает деревья, самые надежные в мире лифты, арктическую рыбу из своего озера, молочный шоколад и комфорт — непрекращающийся, ненавязчивый и совершенный до такой степени, что переходит в распутство.

Летом 1914 года, когда Борхесу было пятнадцать лет, его семейство, приехав на время из Аргентины в Европу, застряло в Женеве, — разразилась война. Борхес ходил в школу при колледже Кальвина. Сестра его посещала художественное училище. Вероятно, именно тогда, гуляя между рю Фердинанд-Ходлер, где у них была квартира, и колледжем Кальвина, он и сочинял свои первые стихи.

Самих уроженцев Женевы здесь часто одолевает скука — скука, смешанная с привязанностью: они редко помышляют о том, чтобы освободиться и покинуть город навсегда, скорее питают интерес к путешествиям по всему свету. Путешественники они предприимчивые, зачастую бесстрашные. Женева переполнена историями, которые они рассказывают за ее обеденными столами, накрытыми и украшенными с обычными вниманием и заботой: нигде, можно сказать, ни единой ошибки в правописании, каждое блюдо всегда готово вовремя и подается с уклончивой улыбкой.

Несмотря на то, что Женева — прямой потомок Кальвина, ничто из того, что она видит и слышит, ее не шокирует. Не испытывает она и никаких соблазнов — или, скорее, никаких явных соблазнов. Ее тайная страсть (ибо она у нее, разумеется, есть) надежно спрятана и заметна лишь немногим.

В южной части Женевы, прямо у Роны, там, где она вытекает из озера, есть несколько узеньких, коротеньких, прямых улиц с четырехэтажными зданиями, построенными в XIX веке и первоначально отданными под жилые квартиры. Часть из них была позже превращена в конторы, в других до сих пор живут люди.

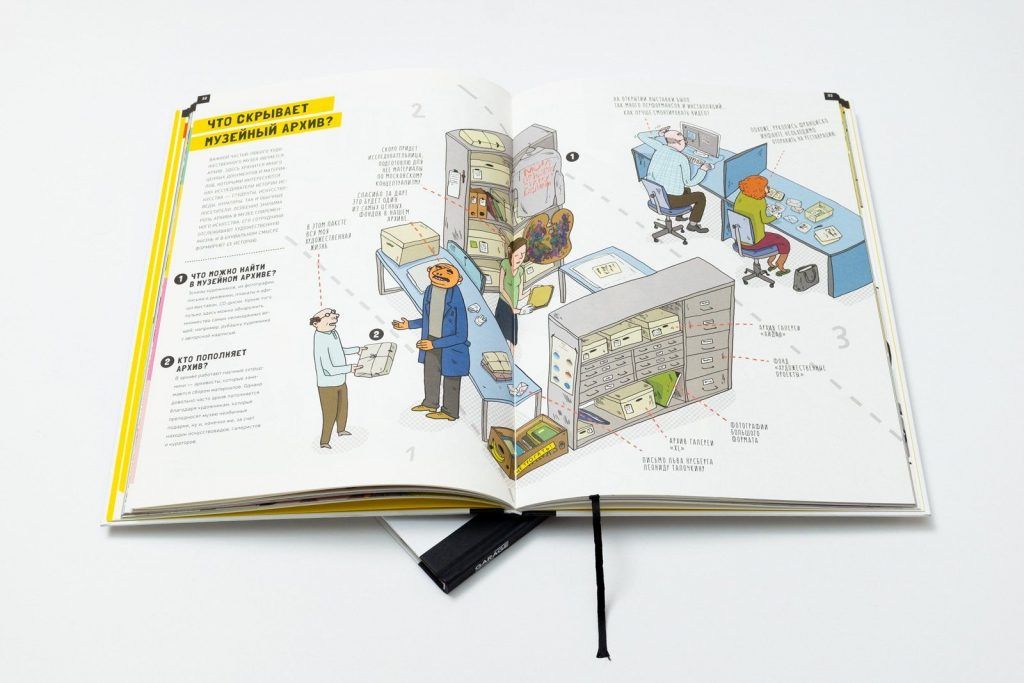

По этим улицам идешь, как по проходам между книжными полками большой библиотеки. Если смотреть с улицы, каждая череда закрытых окон — стеклянная дверь, ведущая к следующему стеллажу. Запертые входные двери лакированного дерева — ящики библиотечного каталога. За этими стенами всё пребывает в ожидании быть прочтенным. Архивные улицы — так я их называю.

Они не имеют никакого отношения к официальным городским архивам: отчеты комитетов, забытые памятки, принятые резолюции, протоколы миллиона заседаний, сведения, добытые безвестными исследователями, отчаянные призывы к общественности, черновики речей с любовными каракулями на полях, пророчества, до того точные, что их пришлось похоронить, жалобы на переводчиков и бесконечные годовые бюджеты — всё это хранится не здесь, а в зданиях тех самых международных организаций. То, что стоит на полках архивных улиц в ожидании быть прочтенным, — вещи личные, не знающие себе равных и почти невесомые.

Архивы не похожи на библиотеки. Библиотеки составлены из переплетенных томов, каждую страницу которых неоднократно перечитывали и правили. Архивы нередко состоят из бумаг, поначалу брошенных или отложенных в сторону. Страсть Женевы — обнаруживать, заносить в каталог и сверять то, что было отложено в сторону. Неудивительно, что она близорука. Неудивительно, что она вооружается — даже во сне — против жалости.

Как, например, занести в каталог вырванную из настольного календаря страничку, охватывающую две недели от воскресенья 22 сентября до воскресенья 5 октября 1935 года? В небольшой графе для заметок, между двумя недельными колонками, написаны одиннадцать слов. Почерк наклонный, торопливый, порывистый. Возможно, женский. Слова, написанные по-английски, таковы: всю ночь, всю ночь, но что же это такое на открытке.

Что дает Женеве ее страсть? Она утоляет ее ненасытное любопытство. Любопытство, не имеющее никакого (или почти никакого) отношения к пытливости или сплетням. Она не консьержка — и не судья. Женева — наблюдательница, ее привлекает само разнообразие людских горестей и утех.

Столкнувшись с любой, самой вопиющей ситуацией, она способна пробормотать: «Я понимаю», а после мягко добавить: «Сядьте, а я вам что-нибудь принесу».

Невозможно угадать, откуда она возьмет то, что собирается принести, — с книжной полки, из шкафчика с лекарствами, из погреба, из платяного шкафа или из ящика тумбочки у ее кровати. Как ни странно, именно этот вопрос о происхождении принесенного и делает ее желанной.

В Женеве с семнадцатилетним Борхесом произошел случай, оставивший глубокий след в его жизни. Он долго молчал об этой истории, лишь спустя много лет посвятил в нее одного или двух друзей. Его отец решил, что сыну давно пора потерять девственность и устроил ему свидание с проституткой. Спальня на третьем этаже. День в конце весны. Неподалеку оттуда, где жила семья. Возможно, на пляс дю Бург-де-Фур, возможно, на рю дю Женераль-Дюфур. Борхес мог перепутать эти названия. Я бы поставил на рю дю Женераль-Дюфур — как-никак, архивная улица.

Лицом к лицу с проституткой семнадцатилетний Борхес оказался парализован робостью, стыдом и подозрением, что его отец — клиент этой самой женщины. На протяжении всей жизни собственное тело причиняло ему страдания. Он раздевался только в стихах, которые одновременно были его одеждами.

В тот день на рю дю Женераль-Дюфур женщина, заметив мучения юноши, накинула на белые плечи пеньюар и, слегка ссутулившись, направилась к двери.

Сядьте, мягко сказала она. А я вам что-нибудь принесу.

Принесенным оказалось нечто из найденного ею в одном из архивов.

Спустя много лет, когда Борхес стал директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе, его воображение превратилось в неутомимого собирателя отложенных в сторону предметов, порванных предательских записок, утерянных фрагментов. Его великое поэтическое наследие — своего рода каталог экспонатов подобной коллекции: воспоминание некоего мужчины о женщине, оставившей его тридцать лет назад, связка ключей, колода карт, засохшая фиалка, смятая между страницами книги, зеркальное отражение буквы на промокательной бумаге, упавший том, скрытый из виду другими томами, симметричная роза у мальчика в калейдоскопе, тёрнеровские тона, когда в узком зале галереи погашен свет, ногти на руках, атласы, усы с седеющими кончиками, вёсла Аргуса…

Сядьте, а я вам что-нибудь принесу.

Прошлым летом, пока Буш со своей армией и нефтяные корпорации со своими советниками громили Ирак, у меня в Женеве состоялось рандеву с дочерью Катей. Я рассказал Кате о встрече с матерью в Лиссабоне. Пока моя мать была жива, они с Катей понимали друг друга, ибо обладали чем-то общим, глубоким, таким, что не нуждалось в обсуждении. Обе соглашались с тем, что в поисках какого-либо смысла жизни бесполезно заглядывать туда, куда указано смотреть. Смысл можно найти лишь в секретах.

Выслушав рассказ о том, что произошло в Лиссабоне, Катя предложила: «Ты говоришь о почитании; начни с Борхеса. Почему бы и нет? Ты его цитируешь, мы его обсуждаем, все собираемся посетить кладбище, а ты там так ни разу и не был; пошли вместе!»

Она работала в Grand Théâtre de Genève; туда я за ней и приехал. Стоило мне выключить мотор и поставить ноги на землю, как жара стала удушающей. Я стянул перчатки. Машин почти не было. Все обитатели центра города в разгар лета уезжают. Немногочисленные пешеходы, в основном пожилые, передвигались в безопасном медленном ритме, будто сомнамбулы. Они предпочитали находиться на улице, а не у себя в квартирах, ведь такая жара угнетает еще сильнее, когда ты один. Они бродили, они садились, они обмахивались, они лизали мороженое или ели абрикосы. (Подобного урожая абрикосов не было уже десять лет.)

Я снял шлем и запихнул перчатки туда.

Мотоциклисты даже в самые жаркие летние дни надевают легкие кожаные перчатки; на то есть особая причина. Формально перчатки нужны для защиты в случае падения и для того, чтобы руки не соприкасались с липкой резиной руля. Однако, если вдуматься, они прикрывают руки от холодного воздушного потока, который, хотя и весьма приятен в жару, притупляет чувствительность. Летние перчатки носят, чтобы получать удовольствие от точности при езде.

Я подошел к служебному входу и спросил Катю. Вахтерша пила из жестянки охлажденный чай (со вкусом персика). Театр был закрыт на месяц, остались только основные сотрудники.

Сядьте, мягко произнесла вахтерша, а я ее поищу.

Катина работа заключалась в составлении учебных материалов по опере и балету для школьников — в том числе учеников колледжа Кальвина. Она сбежала вниз по лестнице, одетая в летнее набивное платье, угольно-черное с белым. Борхес увидел бы лишь размытое серое пятно.

Ты давно ждешь?

Ну что ты.

Хочешь посмотреть на сцену? Можно влезть на самый верх, очень высоко, оттуда весь пустой театр целиком видно.

В пустых театрах есть что-то такое…

Да, они — полные!

Мы направились вверх по металлической лестнице, напоминавшей пожарную. Над нашими головами двое или трое рабочих сцены настраивали осветительный механизм. Она помахала им.

Они меня позвали, а я сказала, что хочу еще тебя привести.

Рабочие, смеясь, помахали ей в ответ.

Потом, когда мы добрались до их уровня, один из них сказал Кате: так ты, я вижу, высоты не боишься!

И я подумал о том, сколько раз в жизни мне приходилось принимать участие в этом ритуале: мужчины демонстрируют женщинам, что их работа связана с определенным риском, не очень серьезным. (Серьезный риск они предпочитают не демонстрировать.) Им хочется произвести впечатление, хочется, чтобы ими восхищались. Это — предлог для того, чтобы поддержать женщину под руку, показать ей, куда ступить или как нагнуться. Есть здесь и удовольствие другого рода. Ритуал, о котором речь, подчеркивает разницу между женщинами и мужчинами, и эта преувеличенная разница рождает трепет надежд. Потом на какое-то время становится легче выносить рутину.

Высоко мы?

Метров сто, солнышко.

Откуда-то издалека, из репетиционной, до нас донеслись трели сопрано — кто-то распевался. В стороне от батареи приглушенных прожекторов было темно. Виднелась только открытая дверь — маленькая, не больше чердачного лаза — далеко внизу, возле кулис. Из нее струился солнечный свет. Ее, очевидно, открыли, чтобы впустить немного воздуха. Рабочие были одеты в шорты с майками и обливались потом.

Сопрано начала арию.

Беллини, I Puritani, объявил младший из рабочих. Восемьдесят представлений в прошлом сезоне!

O rendermi la speme

O lasciatemi morir…

Позволь мне надеяться

Или позволь умереть.

Сцена была огромной, как сухой док, и мы с Катей прошлись по одному из мостиков. Параллельно мостику висели, спускаясь прямо к подмосткам, раскрашенные декорации сезонного репертуара.

Луч прожектора пересек, как по дорожке, подмостки; голос почему-то остановился посередине арии; тогда-то мы и увидели, как в открытую дверь — там, вдали, внизу — влетела птица.

Несколько минут она кружила в темном пространстве. Потом, потеряв ориентацию, уселась на провод. Стало видно, что это скворец. Птица устремилась к прожекторам — похоже, приняла их за выходы на свет, — забыв или не в силах найти дорогу назад, к двери, через которую влетела.

Птица пролетела между висящими задниками — «Море», «Гора», «Испанская таверна», «Лес в Германии», «Королевский дворец», «Крестьянская свадьба», — крича на лету: чи-и-и-р-р! чи-и-и-р-р! Крики становились всё более и более пронзительными по мере того, как она всё яснее понимала, что попала в западню.

Попавшей в западню птице надо, чтобы вокруг стемнело и освещенным остался только путь на волю. Этого не произошло, и тогда скворец принялся биться о стены, занавесы и холсты. Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р!

В оперных театрах существует старое поверье: если убить на сцене птицу, в здании начнется пожар.

Репетировавшая певица, в брюках и футболке, вышла на сцену. Наверное, кто-то сказал ей про птицу.

Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! — запела в подражание птице Катя. Певица взглянула наверх и поняла, в чем дело. Она тоже начала подражать крику скворца. Птица откликнулась. Певица настроилась на нужную тональность, и один крик сделался почти неотличим от другого. Птица полетела к ней.

Мы с Катей заторопились вниз по металлическим ступеням. Когда мы проходили мимо рабочих, молодой сказал Кате, а я и не знал, что ты у нас примадонна!

На улице, на углу театра, куда выходила маленькая дверь, сопрано, сложив руки перед собой, выводила раз за разом: чи-и-и-р-р! чи-и-и-р-р! Старики со своим мороженым и абрикосами собрались вокруг, нисколько не удивившись. В такую жару в опустевшем городе может произойти всё что угодно.

Давай сначала выпьем эспрессо, сказала Катя, а потом пойдем на кладбище.

Она нашла место на самом солнцепеке. Я сел в тени. Вдали послышались аплодисменты. Наверное, птица вылетела наружу. Вот так история, заметила она, рассказать — никто не поверит.

На кладбище были широкие лужайки и высокие деревья. По свежескошенной траве с привередливым видом вышагивал дрозд. Мы спросили дорогу у садовника, оказавшегося боснийцем.

В конце концов мы нашли могилу в дальнем уголке. Простое надгробие и засыпанный гравием прямоугольник, на котором помещались плетеная корзина, наполненная землей, и куст с очень темной зеленью и ягодами, густой, мелколистный. Надо выяснить, как он называется, ведь Борхес любил точность во всем — когда он писал, точность давала ему возможность приземляться ровно там, где хотелось. Всю жизнь он — то постыдно, то мучительно — плутал в политике, однако на странице — никогда.

Debo justificar lo que me hiere.

No importa mi ventura o mi desventura.

Soy el poeta.

Я должен оправдать причину боли.

Мне не до вас, мои удача с неудачей.

Я — поэт.

Тот куст, по словам садовника-боснийца, назывался Buxus sempervivens. Мне следовало бы его узнать. В деревнях Верхней Савойи веточки этого растения окунают в святую воду, чтобы в последний раз окропить тело близкого, покоящееся на ложе. Священным это растение стало из-за своей редкости. На Пальмовое воскресенье в той местности обычно не хватало распустившихся ветвей вербы, поэтому савойцы начали использовать вместо них вечнозеленый самшит.

Умер он, как сообщало надгробие, 14 июня 1986 года.

Так, в тишине, мы и стояли здесь вдвоем. У Кати на плече висела сумка, я держал свой черный мотоциклетный шлем, куда запихнул перчатки. Мы склонились над могильным камнем.

На нем был высечен барельеф: люди, как могло показаться, в средневековой лодке. А может быть, они находились на суше; стоять же плечом к плечу, единым строем от них, воинов, требовала дисциплина. Они напоминали древних. На тыльной стороне надгробия были другие воины, державшие то ли копья, то ли вёсла, уверенные, готовые пройти — по земле, по воде ли — там, где требовалось пройти.

Когда Борхес приехал в Женеву умирать, его сопровождала Мария Кодама. В начале шестидесятых он преподавал ей англосаксонскую и древнескандинавскую литературу. Она была вдвое моложе его. Поженившись за восемь недель до его смерти, они переехали из отеля на архивной улице под названием рю де ля Тур-Метресс в найденную ей квартиру.

Эта книга (написал он в посвящении) — твоя, Мария Кодама. Нужно ли говорить, что в мое посвящение входят сумерки, олени в садах Нары, одинокая ночь и многоликие зори, общие острова, моря, пустыни и парки, то, что уносит забвение и преображает память, пронзительный крик муэдзина, смерть Хоквуда, книги и гравюры? … Отдать можно только то, что уже отдано. Отдать можно только то, что принадлежит другому.

Пока мы с Катей пытались определить, на каком языке написаны выбитые на камне строки, мимо прошел молодой человек с сыном в коляске. Малыш показал на голубя, важно выступившего им навстречу, и засмеялся, пуская пузыри, в уверенности, что именно он привел птицу в движение.

Четыре слова на фасаде обелиска оказались на англосаксонском. And Ne Forthedan Na. Не следует бояться.

Поодаль на дорожке кладбища появились двое. Подойдя к пустой скамье, они остановились, помешкали, затем решили сесть. Женщина села на колени к своему мужчине, лицом к нему.

Слова на обратной стороне были на древнеисландском. Hann tekr sverthit Gram ok leggr i methal theira bert. Он берет меч Грам и кладет его обнаженным между собою и ею. Это предложение взято из древнескандинавской саги, столь любимой Кодамой и Борхесом; они годами не переставали с ней играть.

У самого основания обелиска, там, где трава, написано: «От Ульрики — Хавьеру Отароле». Ульрика — имя, данное Борхесом Кодаме, а Хавьер — имя, данное ему ею.

Жаль, подумал я про себя, что мы не принесли цветов. Потом мне пришла идея: вместо цветов оставить одну из кожаных перчаток.

Приближался садовник на своей газонокосилке. Слышен был шум двухтактного двигателя, пахло свежескошенной травой. Не знаю другого запаха, так тесно связанного с началом: утро, детство, весна.

Память об одном рассвете.

Стихи Марона и Фроста.

Голос Маседонио Фернандеса.

Любовь и слова двух-трех человек на свете.

Верные мои талисманы, но и они не помогут от тьмы,

о которой лучше молчать, о которой

поклялся молчать.

Я засомневался. Перчатка лишь создаст впечатление, будто ее кто-то обронил. Смятая черная оброненная перчатка! Этим ничего не выразить. Забыть об этом. Лучше прийти в другой раз с букетом цветов. Каких цветов?

Бездонная, вневременная роза,

Господень дар безжизненным зрачкам.

Катя вопросительно взглянула на меня. Я кивнул. Пора было уходить. Мы медленно пошли назад, к воротам, не произнося ни слова.

Нашли вы, кого искали? — спросил садовник-босниец.

Да — спасибо вам, ответила Катя.

Родственник?

Да, родственник, сказала она.

На улице перед театром было тихо, дверь, видевшая полет скворца, заперта. Мой мотоцикл стоял рядом с Катиным мопедом. Она пошла за шлемом. Собираясь надеть свой, я вытащил перчатки. Там оказалась только одна. Я посмотрел еще раз. Только одна.

Что такое?

Перчатка пропала.

Ты ее, наверное, обронил, давай вернемся, тут совсем рядом.

Я рассказал ей о том, что было у меня в мыслях, когда мы стояли у могилы.

Ты его недооценил, заговорщически сказала она, сильно недооценил.

Пока мы смеялись, я засунул оставшуюся перчатку в карман, а она забралась на сиденье позади меня. Почти все светофоры горели зеленым, и скоро мы очутились за Роной; город оставался позади, дорога, ведущая на перевал, петляла. Теплый воздух пробегал по моим рукам, Катя ныряла в виражи. Я вспомнил, как недавно она процитировала Зенона Элейского в отправленной мне эсэмэске: «Всё движущееся — не там, где оно есть, и не там, где его нет»; для меня это — определение музыки.

Наша — особого рода — музыка продолжалась, пока мы не достигли Коль-де-ля-Фосиль.

Там мы остановились и спешились, чтобы посмотреть вниз, на озеро, в сторону Альп и на Женеву — город с его многообразием жизней.

Перевод: Анна Асланян