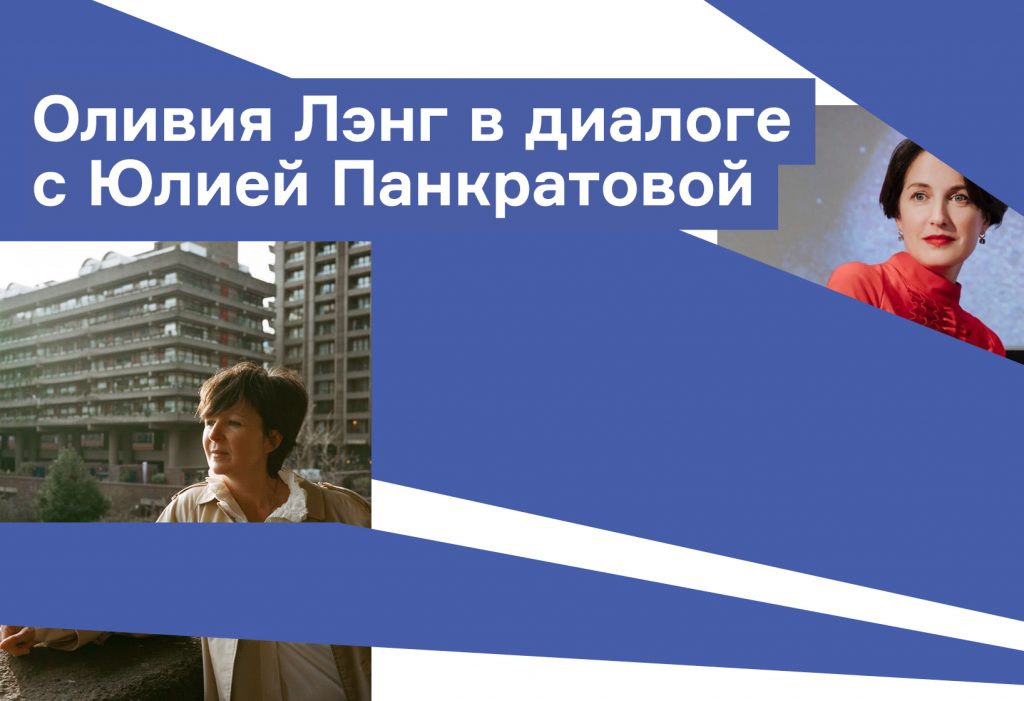

Может ли искусство помочь справиться с тревогой или лучше сразу переходить к коктейлям? К выходу новой книги Оливии Лэнг «Тело каждого» публикуем беседу писательницы с искусствоведкой Юлией Панкратовой на фестивале «Контур» в начале февраля, когда казалось, что COVID-19 — это главное, что может вызывать тревогу.

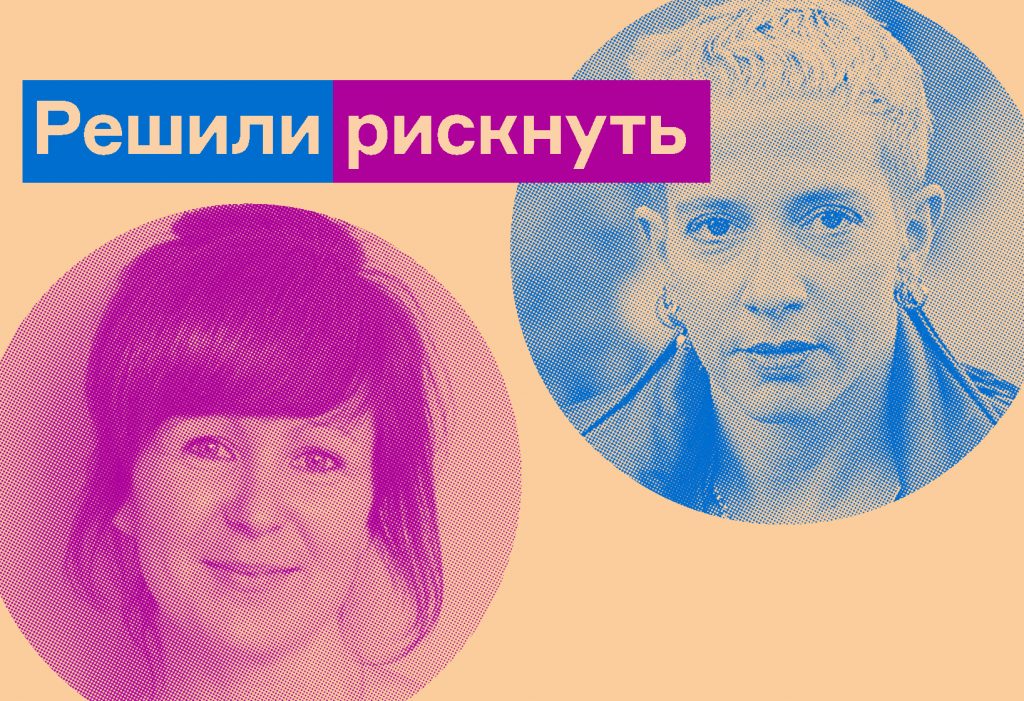

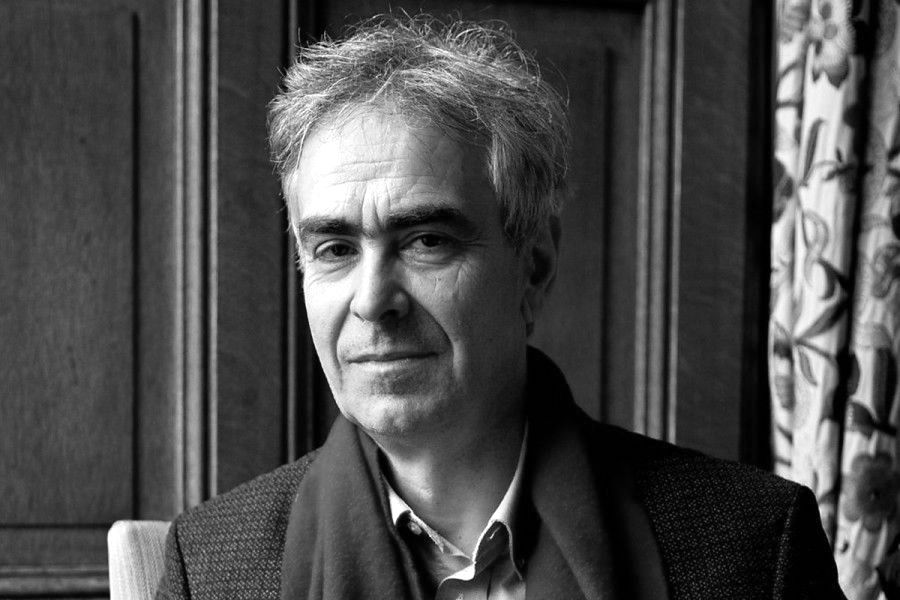

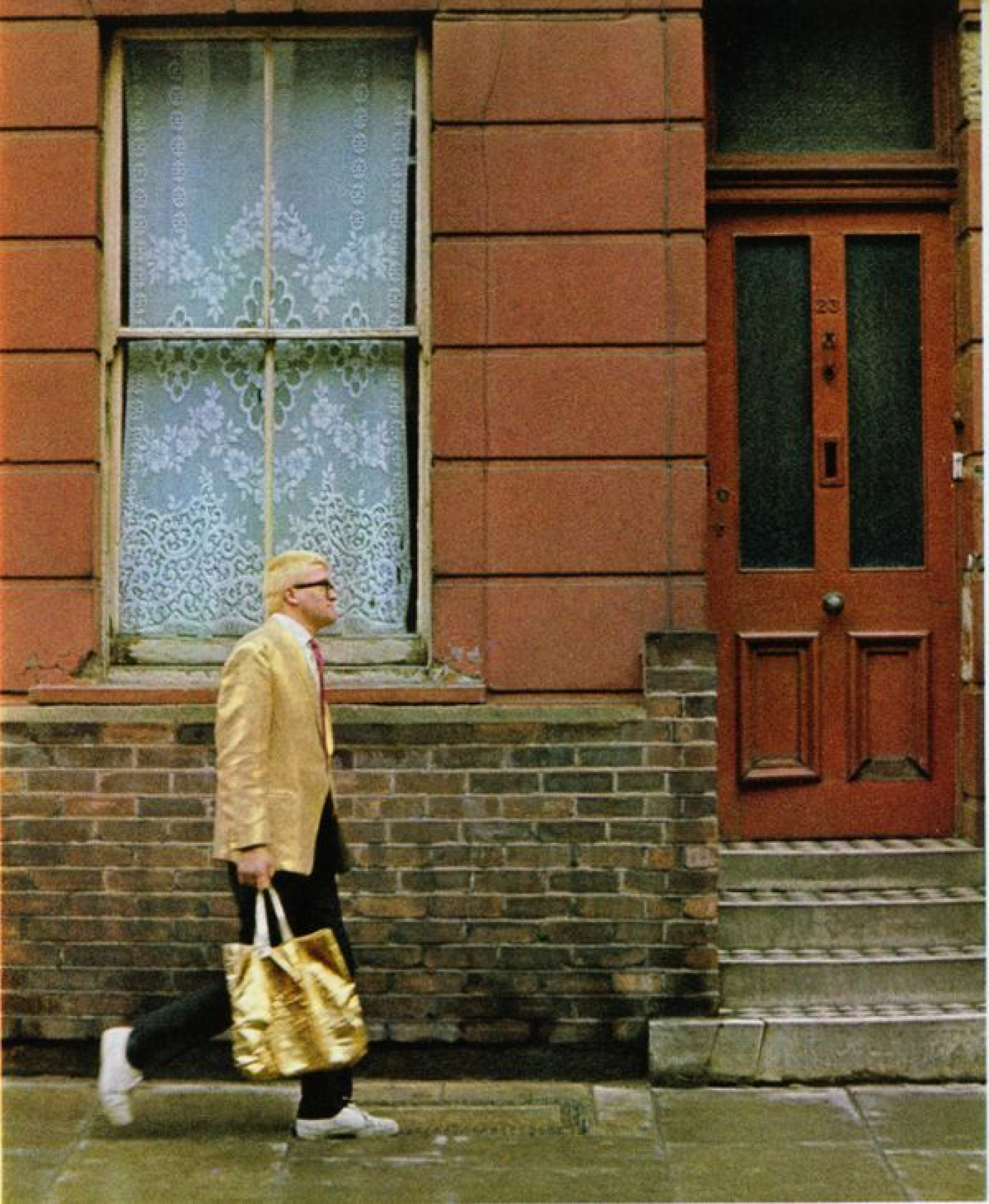

Британская писательница и критикесса, постоянный автор изданий New Statesman, The Guardian и Frieze

Юлия Панкратова

Журналистка и искусствоведка, автор youtube-канала

Oh My ArtЗапись беседы на нашем Youtube

https://youtu.be/ieZv400Grl0

Юлия Панкратова: Мой первый вопрос прозвучит, может быть, немного пессимистично, но тем не менее. Я читала ваши интервью и примерно год назад одной из моих коллег вы сказали, что искусство помогает нам справиться со страхами и скорбью времени. Мне очень понравилось этот ваш ответ, но тем не менее, это интервью было год назад. Тогда возможно казалось, что тревожные время все-таки отступят. Но этого не случилось, и время становится все более и более тревожным, появляется все больше вызовов. Как вы думаете, искусство до сих пор способно справиться с нашими скорбями?

Оливия Лэнг: Это очень важный вопрос. Я думаю, что все еще можно верить в искусство. Но вы правы, сейчас сложное время из-за политической небезопасности. Но все, что происходит в социальных медиа — мы можем нажать на паузу и проанализировать все, подумать о том, как общество организовано. Это возможность думать иначе, думать по-новому и справляться с этими вызовами, которых раньше еще не было.

Юлия Панкратова: Вы сказали, что нужно иногда все выключать, оставлять себе время подумать. Но в связи с тем, что мы какое-то время провели дома, социальные сети обрели над нами большую власть. Много ли вы проводите времени в социальных сетях? И как вы находите это время подумать, останавливаете себя?

Оливия Лэнг: Я думаю, что самое интересное в ситуации локдауна то, что мы могли уединиться, и, конечно, люди проводили много времени в соцсетях. В них все происходит очень быстро. Во многих странах события сменяют друг друга в бешеном темпе. Я смотрю новости и они буквально каждые несколько минут обновляются. И важно все-таки отключаться, потому что это гипнотизирует.

Новости делают так, что мы чувствуем себя бессильными. Мне кажется, что пауза дает мне почувствовать свою агентность.

Юлия Панкратова: Я уверена, что писатели и художники — люди, которые лучше всего понимают состояние одиночества. И для писателей, и для художников состояние одиночества, как правило, продуктивно. Когда началась пандемия и было очевидно, что какое-то время мы все проведем дома, я специально сделала небольшую анкету: опросила нескольких художников, как они проводят время в одиночестве. Но вот, если честно, сейчас прошло уже два года, и я понимаю, что их советы я никак не могу использовать в своей жизни. Видимо, состояние художника в одиночестве совсем иное, чем состояние простого человека. Вы в одной своей книге много пишете про одиночество. Как вам кажется, почему для очень многих людей состояние одиночества скорее пугающее, чем продуктивное?

Оливия Лэнг: Я думаю, что одиночество и изоляция — это невероятно сложно. И в этих состояниях тяжело находиться. Я раньше даже не задумывалась насколько важно быть рядом с людьми, насколько это помогает больше понимать, и насколько это невероятная возможность. Я понимаю, что одиночество может быть пугающим, но самое сложное в одиночестве во время пандемии — это ощущение стыда, как будто мы не смогли ничего сделать. У людей было чувство стыда, что они ничего хорошего в жизни не делают. Но годы идут и проблема в том, что у нас нет над этим никакой власти, никакого контроля. Эти возможности можно использовать, чтобы глубже прочувствовать, что такое искусство, некие глубокие моменты с ним. Но в целом я согласна с вами, в одиночестве мы очень жалеем об отсутствии возможности встречаться с людьми.

Юлия Панкратова: Не кажется ли вам, что за то время, что мы были в изоляции, мы потеряли или, наоборот, приобрели какие-то навыки? Или для таких изменений прошло слишком мало времени? Я снова хочу сказать о личном опыте. За последние пару лет, может быть, это, конечно, возраст, я стала более сентиментальной к конкретным людям и по отношению к человечеству вообще.

Оливия Лэнг: Да, мое социальное представление о мире изменилось. Я уже начинаю забывать, как строить беседу, каково это — быть с человеком рядом в помещении, забываю об этом чувстве близости. Мы испытали состояние незащищенности, поняли, что такое быть в изоляции, поняли, насколько мы взаимосвязаны. И это влияет не только на одну страну, а вообще на весь мир. Очень многие пороки и проблемы человечества стали видимы из-за пандемии. Мне кажется, из-за этого мы осознали нашу общую глубокую связь.

Люди влияют друг на друга — вот основной урок пандемии. Это касается и искусства. То, что делает один человек, влияет на других людей, если то, что он делает, приносит другим наслаждение — это, определенно, важный момент.

Юлия Панкратова: Я тоже перед началом изоляции много общалась с кураторами, с работниками музеев. У всех было такое нервное состояние, но было и ощущение вызова, что сейчас это пройдет, и обязательно начнется другое. Многие кураторы говорили мне, что опыт, который мы переживем в ближайшее время, очень сильно повлияет на современное искусство. Но, откровенно говоря, по прошествии времени (я сейчас говорю исключительно о том, что наблюдаю здесь, в России) я не наблюдаю такого взрыва, такой сильной реакции на то, что произошло. Что вы думаете? Возможно, прошло мало времени, которое нужно художникам для разбега, но, тем не менее, как вам кажется, отразилось ли в искусстве то, что происходило с нами последние два года?

Оливия Лэнг: Я думаю, вы правы, нужно подождать. Потому что художнику действительно необходимо время, чтобы собраться с мыслями и начать воплощать свои идеи. Я помню, что в начале пандемии, мы все думали, что жизнь теперь изменится навсегда. Жизнь в некотором роде замерла, и, конечно, это повлияло на многие вещи, в том числе на психическое здоровье. Но что касается производства искусства, то, например, в Британии уже есть опубликованные романы о пандемии. Она началась в 2019 году, сейчас идет третий год пандемии, а романы уже есть.

Кроме того, производится много вещей, может быть, не напрямую о COVID-19, но так или иначе с ним связанные. Мне в голову приходит одна антиутопия, в которой тоже говорилось о пандемии.

Что касается художников, мне кажется невозможным, чтобы происходящее на них не повлияло — смерть, уязвимое положение, нестабильная ситуация. Происходящее напоминает мне кризис со СПИДом, когда люди умирали в большом количестве. Люди продолжали говорить о нем десятилетиями. Сейчас пандемия только началась, и, мне кажется, что после кризиса будет расцвет искусства. Людям нужно время, чтобы отрефлексировать этот опыт. Может быть, через сорок лет будет огромный интерес к теме пандемии, люди начнут писать, создавать произведения искусства. Нам сейчас сложно посмотреть на нее, потому что мы слишком близко.

Юлия Панкратова: Может быть, нам еще сложно не только потому что мы слишком близко, а потому что мы и в обычной жизни уже устали от этой темы. Когда ты идешь в музей или открываешь новый роман, ты уже не хочешь читать об этом. Ты не хочешь слышать про болезни, про смерти, про то, что мы все действительно находимся в подвешенном состоянии и каждый день ожидаем плохих новостей.

Оливия Лэнг: Да, так и есть. Поэтому люди стремятся к другому типу искусства, к искусству, в котором есть радость, которое дарит надежду.

И еще я думаю о физическом контакте, который все еще для нас опасен. Например, раньше были художественные перформансы, теперь больше развиваются фильмы о перформансах. Так у нас получается хоть частично проживать опыт, который сейчас прожить невозможно. Нам, как художникам, наверное, стоит подумать о том, чего же ждет аудитория, и по чему она соскучилась. Может быть, люди действительно не хотят читать тяжелые вещи, потому что мы живем в тяжелое время.

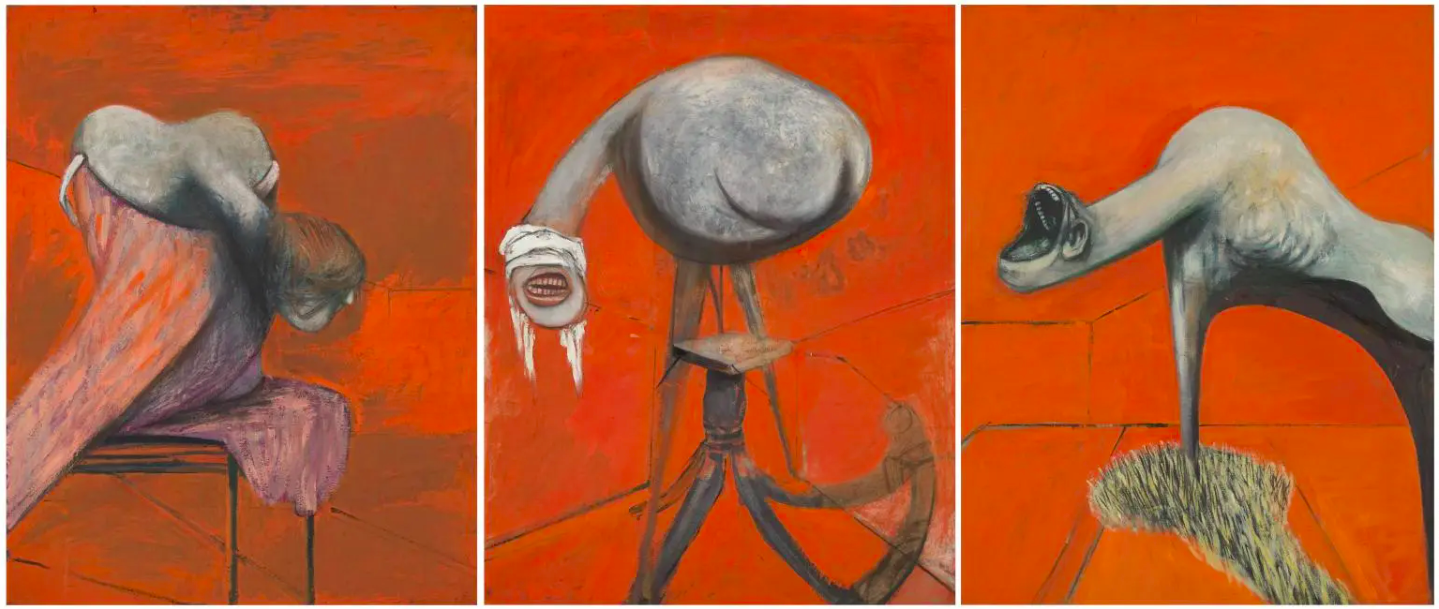

Юлия Панкратова: Я как раз думала о том, что страшные, катастрофические события вызывают отклик. Например, недавно я прочла, что американский абстрактный экспрессионизм возник как реакция на ужасы Второй мировой войны, в частности, Холокост. Например, Ротко, по-моему, даже высказывался об этом. С одной стороны, мы получили прекрасное искусство, а с другой стороны, расшатанная этими двумя годами тревожности, я думаю, может быть лучше, если бы мы просто нормально жили?

Оливия Лэнг: Мне кажется, вы правы. Что касается абстрактных экспрессионистов, это уже второе поколение, они — не те люди, которые видели ужасы войны. Ведь травматичный опыт идет циклами. Первое поколение закрывается от этого опыта, а люди других поколений уже начинают рефлексировать, они начинают интересоваться тем, что произошло. Но когда ты живешь в этом и тебе приходится эмоционально откликаться, очень тяжело это осознать. Мы делаем тесты на коронавирус, носим маски, волнуемся о своих родителях… — столько вещей, которые могут заставить нас чувствовать тревожность, происходит с нами каждый день, что нам, конечно, тяжело быть с этим в контакте.

Хотела бы я пойти на спектакль или выставку о коронавирусе? Вряд ли. Но вот лет через пять, может быть, захотелось бы взглянуть на такое, чтобы как-то отрефлексировать.

Юлия Панкратова: На выставки про изоляцию я перестала ходить и даже перестала делать про это обзоры, потому что мне казалось, что просто больше невозможно рассказывать людям о том, что они испытывают в данный момент. Мне кажется, у каждого из нас есть теперь столько опыта, что он требует какого-то переосмысления.

Хотела затронуть еще одну тему. Читала ваше интервью, возможно это были трудности перевода, или журналист попал в такое ваше настроение, но вы сказали, что мир сейчас находится на грани катастрофы, при этом не пояснили какой. Ждете ли вы все-таки катастрофы? И какая она тогда будет? Знаете, у нас в России с XIX века и до сих пор есть позиция, что писатель — пророк, и вам придется сейчас ответить за свои слова.

Оливия Лэнг: Наверное, я русская, судя по моему мышлению. Я думаю, что говорила об изменении климата, скорее о том конце света, к которому мы движемся. Происходит очень много ужасных вещей и они давят на общество, давят на нас, потому что нам нужно менять то, как мы живем. Многие виды вымирают, теряют свои места обитания. Может быть, коронавирус тоже к этому относится, а может это совершенно отдельная вещь. Не знаю, какая именно катастрофа в итоге нас ждет. В юности я была экоактивисткой. Времена были сложные, но сейчас они не лучше. Мы живем в неустойчивом мире, и я уверена, что мы вряд ли выживем через, скажем, сорок лет, если будем продолжать себя вести подобным образом. У меня очень пессимистичный взгляд на это. Художник должен задавать вопросы, писатель должен задавать вопросы: почему мы так себя ведем, и что с этим можно сделать. Это их долг. Я лично читала очень много антиутопий и думала о них. С другой стороны, мне кажется, что долг писателя — думать о лучшем мире, писать утопии, думать о том, как мы могли бы создать мир, который был бы лучше, чем тот, что есть сейчас.

Юлия Панкратова: Раз вы сами заговорил о своей юности: я знаю, что вы стали писателем не сразу, что у вас к этому был интересный путь. Хотела с вами поговорить, о том, что последние два года принесли нам другое отношение ко времени. Может быть, действительно, с одной стороны много происходит неприятного, а с другой стороны нас немного затормозили для того, чтобы мы остановились и задумались о чем-то.

Оливия Лэнг: Я сейчас много читаю о том, как много людей уволились во время пандемии. Они поняли, что не хотят так жить, не хотят заниматься конкретно этой работой. Это беспрецедентная ситуация. У людей было время подумать о своей жизни, подумать, что бы они хотели в свою жизнь привнести. Я надеюсь, что многие люди воплотили свои мечты в реальность, но в то же время ситуация сейчас не очень располагающая для того, чтобы бороться за свое счастье. Получается, мы находимся между желанием бороться и невозможностью, сложной обстановкой вокруг. Мы как вид на земле недавно, и люди, конечно, все еще ищут себя. Если кто-то, например, захочет заниматься искусством, а раньше никогда им не занимался, я надеюсь, что они это сделают, потому что пандемия на индивидуальном уровне сильно повлияла на людей.

Юлия Панкратова: А если говорить о вашем личном переживании, стали ли вы больше работать? Потому что время изоляции позволяет уйти в работу, но, откровенно говоря, все эти желания: выучить третий язык, написать роман или еще что-то сделать, часто разбиваются. Тревожность приводит к невозможности делать что-то. Как у вас прошел этот период? Я говорила с несколькими знакомыми писателями, и они сказали удивительную цифру, что продуктивно писать в день можно всего четыре часа. Как это у вас?

Оливия Лэнг: Зависит от момента. Иногда получается более продуктивно, иногда нет. На самом деле, это было замечательно. Я могла много работать. Но сейчас я пишу новую книгу, и это совсем другой опыт — я довольно долго над ней работаю.

Насчет четырех часов в день, я соглашусь. Но я еще общаюсь с людьми, и это тоже сложно, потому что для художника и писателя важно оставаться одному или одной, чтобы работать над произведением. Но при этом идеи приходят от общения с людьми. Если я все время одна, то в какой-то момент понимаю, что мне не хватает общения, я чувствую тоску, голод по другим темам, по чему-то новому, по тому, чтобы пойти смотреть на произведения искусства, найти что-то, что дает мне вдохновение. Именно поэтому период локдауна был для меня сложным. Это не только про физическую изоляцию, это более широкая история.

Еще я бы хотела прокомментировать то, что вы упомянули в вопросе: пандемия — время, когда мы могли работать дома все время, можно было постоянно чем-то заниматься. Но дома есть кухня, спальня, мы чувствовали, что теряем ощущение интимности дома. И это было действительно тяжело — так как люди работали дома, было сложно отделить рабочее время от личного. С одной стороны, мне нравится, а с другой стороны, я бы хотела иметь возможность разделять это.

Юлия Панкратова: Я все время думаю, что мы тему «как искусство может помочь избавиться от тревожности» затрагиваем чуть-чуть по касательной. Хотя я считаю, что разговор с умным человеком уже излечение от тревожности. Вы знаете, один мой друг, который читал ваши книги, когда узнал, что я буду разговаривать с вами об избавлении от тревожности, сказал: «Зачем вы будете говорить об искусстве? Просто поговорите об алкоголе и коктейлях. По-моему, это хороший способ излечиться от тревожности». По крайней мере, один маленький способ.

Оливия Лэнг: Я только недавно бросила привычку иногда выпивать, поэтому у меня сейчас такое сложное состояние, бывает непросто. Но в плане искусства и тревожности: мне кажется, что искусство может помочь нам почувствовать контакт с чувствами других людей, с их эмоциональным опытом. Лично для меня, если мной владеют страх и ужас, то благодаря искусству, я могу почувствовать, что я не одна. И это целительно. В книге «Одинокий город» я как раз писала об этих сложных временах, когда люди страдали, и искусство могло помочь смягчить этот удар. Когда мы делимся чувствами друг с другом, когда мы узнаем, что другие люди тоже чувствуют панику, одиночество и тревогу, это помогает нам справиться с болью.

Юлия Панкратова: Когда вы рассказываете в своих книгах про художников и писателей, вы входите в их биографию через свою личную историю и переживания. Не боитесь так глубоко показывать себя?

Оливия Лэнг: Мне нравится глубина, мне очень на ней комфортно. И, на самом деле, в чем смысл этого не делать, в чем смысл сдерживать себя? Если мне хочется понять опыт одиночества, то я и не буду рассказывать только свою личную историю. Но в то же время я хочу объяснить читателю, что я узнаю эту эмоцию. Я выросла в семье, где были проблемы с алкоголем, и я очень хорошо понимаю людей с алкогольной зависимостью. Это был очень тяжелый опыт, болезненный, сложный. И я хотела рассказать моему читателю об этом. «Смотрите, читатели, вы берете эту книгу, и у вас есть свои чувства по поводу того, что такое алкоголь, и какой вред он приносит, а я расскажу о своем». То есть это не академическая книга, которая объясняет мир, но с другой стороны, и не мемуары, в которых я рассказываю только о своем опыте. Я хочу, чтобы я и читатель могли отправиться вместе и дойти до определенной глубины.

Мне кажется, людям очень хочется больше об этом говорить, о том, как они на самом деле чувствуют мир и не притворяться.

Юлия Панкратова: Да, я с вами здесь совершенно согласна. Потому что, сказать честно, книгу «Одинокий город» я пролистала в книжном магазине и купила ее, потому что там было про американских художников. Я в тот момент училась на искусствоведа и подумала, что это будет мне отличным подспорьем, но как потом выяснилось, книга ответила на совсем другие вопросы. Вы смогли словами сформулировать все, что я думаю об одиночестве, и как я его проживаю. Эта была первая ваша книга для меня, поэтому и задаю такой вопрос. Это был не вопрос даже, комплимент тому, насколько вы не боитесь. Потому что вы становитесь верным родным сердцем для читателя.

Оливия Лэнг: Я думаю, что это то, чего я хотела добиться. Мне было очень тяжело в одиночестве, я страдала, но ведь есть много других людей, которые тоже переживали этот опыт. Очень важно протянуть руку другому человеку, почувствовать связь с другими людьми. Эту книгу перевели на много языков и я рада, что многие ее прочли. Многие люди испытывают одиночество, они чувствуют себя не на своем месте, не в своей тарелке. Но также у многих есть ощущение, что в одиночестве присутствуют не только негативные аспекты, но и некоторая красота. Потому что в одиночестве мы можем действительно прочувствовать, например, искусство, по-настоящему понять его, почувствовать связь с ним. Когда вы приходите в социальную жизнь, вы не заходите так глубоко, у вас нет этой связи и глубины, которая бывает в одиночестве, это просто факт. Я очень тронута тем, что вы сказали.

Юлия Панкратова: Я хотела еще спросить про выбор героев. Как он происходит? Ну, например, выбор героев про писателей-алкоголиков понятен, но как вы выбираете художников, про которых пишете? Вы идете от биографии или от произведений? Или от того, что вас трогает конкретное произведение, часть биографии?

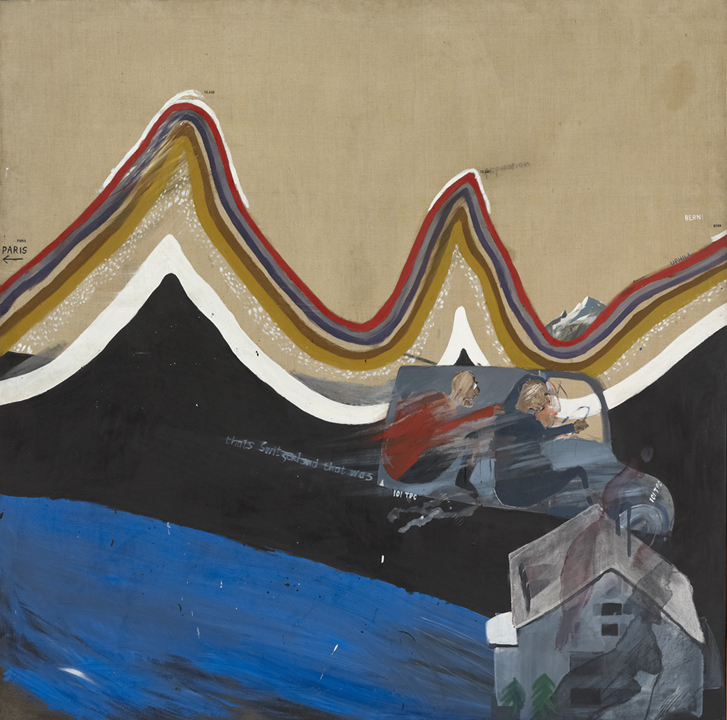

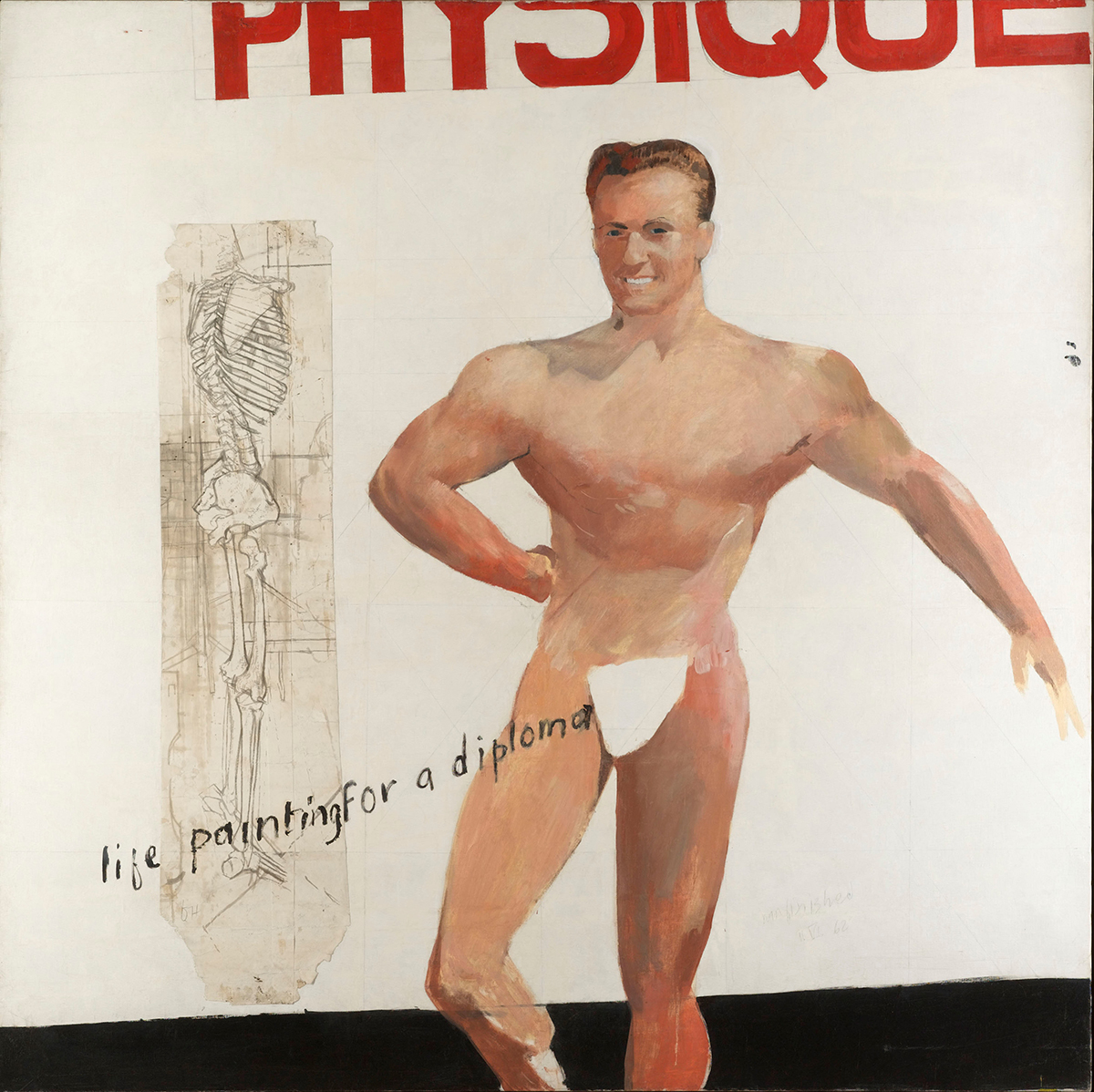

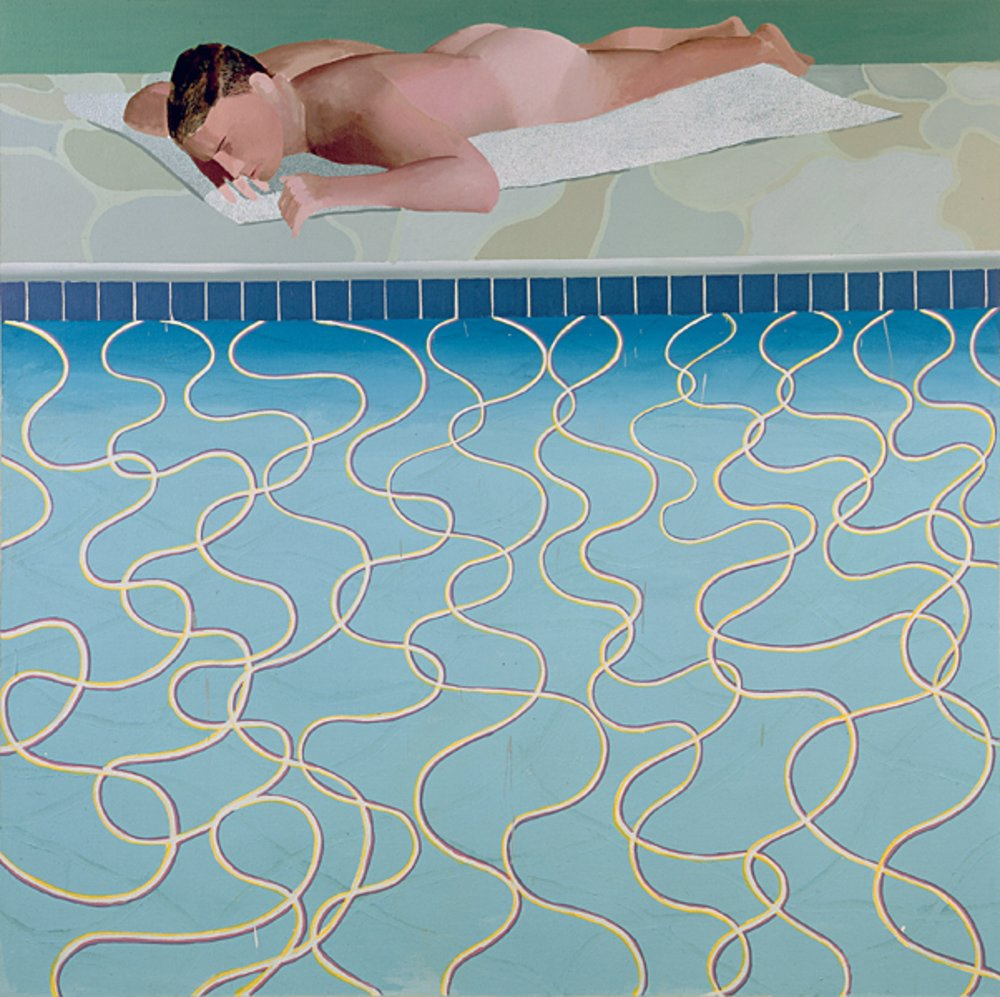

Оливия Лэнг: Я чувствую, что это часть мира моей книги. Например, Энди Уорхол или Эдвард Хоппер. Я знала, что картины Хоппера должны стать частью книги. Мне сложно писать о людях, которые мне лично не нравятся. Я пробовала, но это не самый лучший вариант. Мне бы хотелось чувствовать связь с ними, это важно. Но они могут быть связаны и между собой — быть соседями, друзьями или просто встречаться в прошлом. Такие пересечения между ними очень важны для того, чтобы структурировать книгу, вот о чем я еще думаю, когда выбираю героев. Для каждой новой книги у меня есть, можно сказать, кастинг или прослушивание. Например, я не сразу подумала, что Энди Уорхол может стать частью книги «Одинокий город», но в конце концов я решила, что стоит его включить, потому что он тоже рассуждает о теме одиночества.

Юлия Панкратова: Я знаю, что роман CRUDO вы писали совсем по-другому. Может быть, вы нам расскажете? Не знаю, есть ли в нашей аудитории люди, которые мечтают стать писателями, но я думаю есть люди, которые много пишут и, как я знаю, вы в этот раз применили какой-то новый метод.

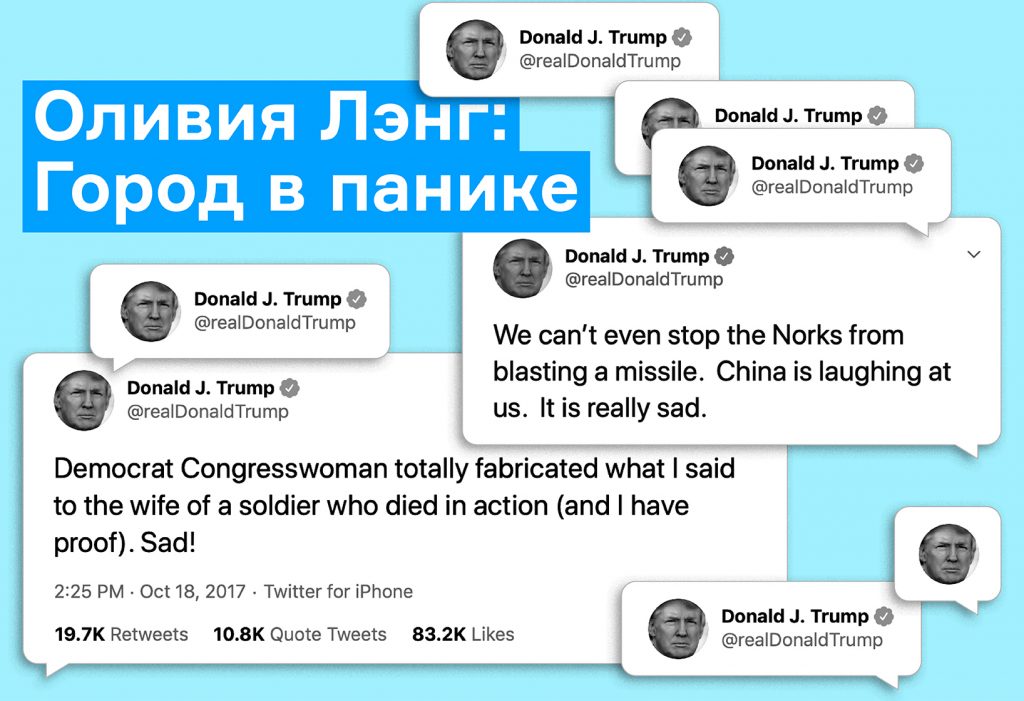

Оливия Лэнг: Да, так и есть. Я использовала радикально новый метод. Я очень обсессивный писатель, пишу снова и снова, пытаюсь достичь идеала. С CRUDO произошло так: я должна была писать каждый день, не разрешала себе ни редактировать, ни перечитывать, просто заставляла себя писать. Вся книга — это первая версия. Мне кажется, я бы не стала писать так нон-фикшн, потому что там нужно действительно обращать внимание на структуру, все прорабатывать. Именно эта книга как раз о тревожности. Я туда просто вылила все, что чувствую. Она, в том числе, о политической тревожности. Это интересный эксперимент для писателя. Если в аудитории есть молодые или экспериментирующие писатели — попробуйте, это интересно.

Юлия Панкратова: Работа помогает вам бороться с тревожностью? Вы пишете книгу и скидываете ее туда?

Оливия Лэнг: Это скорее была очень близкая встреча с тревожностью. Мне было крайне неприятно, но, наверное, в конце концов, это мне помогло. Я просто записывала, что чувствую, что думаю, и это оказалось в книге, и в каком-то смысле больше не во мне. Письмо — это всегда работа с тревожностью: вы можете продуцировать вашу прошлую тревожность, да и, наверное, сам процесс писательства тоже заставляет вас чувствовать себя более тревожно. Полностью дистиллировать тревожность невозможно. Я бы сказала, что тревожность — атмосфера моей внутренней жизни.

Юлия Панкратова: Всю жизнь?

Оливия Лэнг: Да, вроде как, да.

Юлия Панкратова: Вы говорили, что выходили на протесты. Политические выступления тоже были способом излечить тревожность, чуть поправить мир?

Оливия Лэнг: Да, определенно. Мне кажется, что тревожность — это огромный мотиватор. Большинство художников говорят, что в какой-то момент ими двигала тревожность. Если вас все устраивает в мире, зачем тогда вообще двигаться и что-то менять? Мне кажется, если вам нужно что-то создавать вне себя, тревожность — отличный двигатель. В то же время тревожность — очень отрицательное явление, но при этом оно заставляет людей менять мир.

Юлия Панкратова: Я просто думаю, что на самом деле тревожность все равно на всю жизнь, и все мы всегда будем завидовать очень спокойным и уравновешенным людям.

Беседа состоялась 5 февраля 2022 года