Робин Маккей представляет введение к строгой, но поэтичной книге Жиля Греле, в которой биография и антифилософия сочетаются поразительным и неповторимым образом. Он описывает источники мысли Греле и образ жизни, который тот выстроил для претворения этой мысли в реальность1.

Робин Маккей

Путями моря: подступая к «Теории

одиночного мореплавателя» Жиля Греле

Как много я уже вытерпел

и как долго пребываю в мире!

Гинза Рабба2

Всё, что вне меня, — отныне чуждо мне.

Жан-Жак Руссо3

Сейчас я говорю как человек,

проживший жизнь под мачтами

и парусами. Для меня море —

не просто «водный путь»,

а близкий друг и товарищ.

Джозеф Конрад4

Теория одиночного мореплавателя — книга, которая вполне могла не быть написана, и мир вряд ли бы это заметил. Но даже ненаписанная, она бы молча настаивала на своем. Философская ли это книга? Это биография, даже исповедь, письмо жизни, которая, как признает автор, не может похвастаться перед читателем чем бы то ни было выдающимся, и теоретическое эссе, которое жестко отторгает спекулятивные довольства философии. Антифилософская биография, чье единственное притязание — однако весьма редкое — состоит в точной транскрипции, со всей необходимой теоретической проработкой, не больше и не меньше, жизни человека, находящегося в поисках дисциплинированного метода, который бы позволял держать мир на расстоянии, не отступая обратно в его леденящие объятия и не ныряя головой в бездну.

Образцовое произведение «ограниченного действия» — «в той мере, в какой человек отделяется от него как автор» — это также книга, которая «не нуждается в читателе <…> она имеет место сама по себе: законченная, существующая»5. И всё же есть определенный читатель, который нуждается в ней: тот, кто страдает от беспокойства, которое не могут унять иллюзорные индульгенции мира — или даже философии, которая лишь транслирует в другом регистре извечные притеснения и домогательства светского.

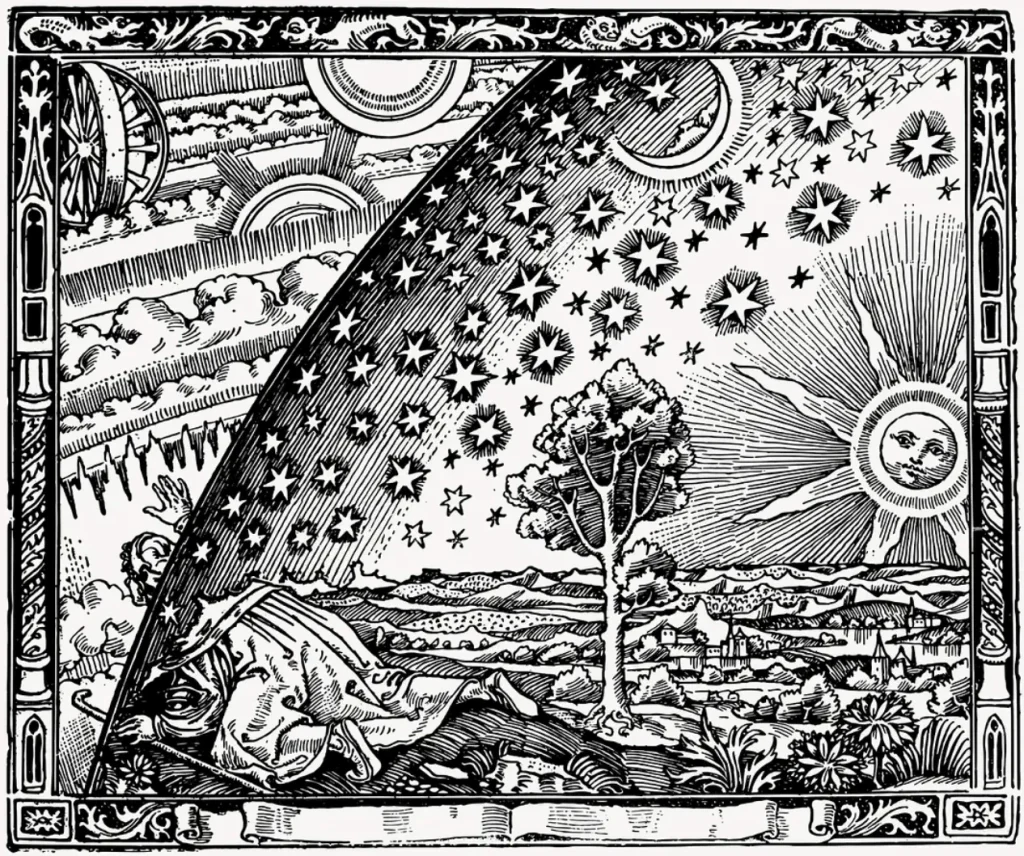

Руссо был подвержен подобным страданиям: он «…рано узнал на опыте, что не создан для жизни в нем и никогда не достигн[ет] здесь того, в чем нуждается [его] сердце». И когда юный Жан-Жак «переста[л] искать среди людей то счастье, которого, как [он] знал, [ему] среди них не найти», его «пламенному воображению» удалось «пронестись над всей [его] едва начавшейся жизнью, словно над чуждой [ему] землей, и опуститься на спокойном месте, где бы [он] мог утвердиться»6. Руссо — один из путеводных духов книги Греле, как и, впрочем, ее «место покоя», чуждая стихия, на которой книга обретает неподвижность, и место это ни закреплено, ни устойчиво; движение ее автора — это движение мореплавателя-одиночки, для которого реитерация монотонного круга моря заменяет собой линию ускользания7, а вписывающее окружение главенствует над перемещением.

ВПИСАНО В КАМЕНЬ

В сорокалетнем возрасте — в том самом, который выступил для Руссо «пределом [его] усилий преуспеть и [его] притязаний в каком бы то ни было направлении», — Греле точно так же посвятил себя «перестройке», требующей от него «полного… отреченья от света и того страстного стремления к одиночеству»8. Он покинул город, чтобы постоянно жить на море, не думая возвращаться на сушу. С тех пор он редко покидал свою парусную лодку Теорема более чем на несколько часов. Это отправление — акт радикального отказа, который повлек за собой процесс терпеливого разрушения, пункт за пунктом, уз, связывающих человека с миром, — неотделимо от продолжающейся антифилософской кампании Греле, состоящей в целенаправленном наступлении в теории на то, что выдается за реальность, в извлечении родового человечества, понимаемого (вслед за своеобразным Руссо) как по сути одинокое, из его мирских пут [entanglement].

Раз принято решение о столь радикальном отбытии, то зачем писать? Зачем вообще выставлять этот короткий трактат на всеобщее обозрение — в конце концов, разве нельзя бросить вызов болтовне мира, отказавшись от нее вовсе? Нельзя ли просто-напросто уйти, предоставив тишине воцариться за собой?

Однако предположение, будто простота столь легко достижима, сводит радикальное отправление к требованию отдохновения, то есть не более чем к праздности, чья передышка подготовит человека к возврату в свет. Совершенно неадекватный ответ на беспокойство, для которого насущно не что иное, как выковывание целой экзистенциальной дисциплины. Представленная в Теории одиночного мореплавателя разновидность письма — письмо, которое нарушает молчание, откуда оно возникает, в то же время стремясь расшифровать это молчание, не денатурируя его, — рождается из обязательства, которое, будь оно менее бескомпромиссным, действительно посоветовало бы проявить благоразумие и удалиться от слов. Но вот что скажет нам Руссо: «Но житейское благоразумие было мне до такой степени чуждо… [что] я упорствовал»9. Теория одиночного мореплавателя — трактат упорства и об упорстве. Отправление в нем исполнено «помех, затруднений, противоречий, изворотов, темнот», как вскоре обнаружил Жан-Жак. Представить, будто бы можно «просто уехать», означает ошибочно принять простоту за легкость, а отбытие — за решение, которое можно принять раз и навсегда. Чтобы стать мореплавателем, требуется нечто большее, чем просто подняться на борт, и одиночный мореплаватель — это фигура весьма отличная от тех, кто тащит на борт багаж мира и присоединяет море к суше. В пункте, где сосредотачивается сей непрерывный труд отправления, становятся необходимы теоретические переговоры и специфическая форма письма.

С другой стороны, заблуждением со стороны философа было бы попасть в сети этого необходимого отправления от простого, зацепиться за него на всю жизнь. Не поддавшись искушению стать виртуозом концепта, Греле остается решительно сосредоточенным на единственной задаче, которой он всего себя посвятил. Никакого самодовольства, никакого потакания легким путям, которые неизбежно окажутся мнимыми, но и никакого позволения сложности стать источником тщеславия, средством постоянной отсрочки (или différance) возвращения к реальному как к порту и к назначению. Хотя теоретические ухищрения, конечно, здесь имеются, вмешиваются они сюда лишь в той мере, в какой необходимы для прокладывания курса к простоте. Тревожащая белая пустота страницы размечена ровно тем количеством слов, что нужно, не больше и не меньше, испещрена придирчиво выверенной, скупой, нарочитой речью. Эта минеральная поэтика, впрочем формульная и пунктуальная — направленный набор требований и дыроколирование мира, — описывает непрерывное и изящное движение: ряд точек на морской карте, прочерчивающий маневр, предпринятый в сообщничестве с ветром и приливом; между человеком и миром, сушей и морем, реальностью и реальным — пунктир: линия отрыва [0.1]10.

Особенность такого рода письма — немного предвосхищая, можно сказать, что это письмо гнозиса, где ряд иконических меж указывает направление к чему-то, чему нельзя научить, — заключается в том, что для придержания его курсу требуется прилежность, медитация и практика. В примечаниях в конце книги Греле дает дополнительную контекстуальную, нарративную и дискурсивную ориентацию, но после их внимательного прочтения становится возможным пройти текст без их помощи и пункт за пунктом поистине слиться с его движением. Теория одиночного мореплавателя — произведение, требующее многократного прочтения для достижения такой беглости.

Но настоящий вызов, который она бросает читателю, — субъективация: отправление не может быть достигнуто лишь в рамках одной мысли. Теория без субъективации пуста, а субъективация невозможна без экспериментального действия, которое, в свою очередь, не имеет руля без подчинения руководству теоретических принципов. Две части Теории одиночного мореплавателя отражают подобную артикуляцию субъекта-теории и теории-субъективации: «Канон окружения» — «Органон навигации». «Канон», теория метода, пробует и перебирает критерии действительного восстания — методические требования, которые должны быть выполнены, чтобы отправление в уединение от мира не было обречено оказаться притворством. Канон дает одновременно и диагноз болезни, с которой нужно бороться, и инструмент, с чьей помощью определяется направление. В то же время это канонада орудия, дающего оснащение меланхоличному опустошению человеческого-ничто-(иного)-как-человеческого против жесткого натиска мира, как если бы море нужно было яростно защищать от посягающих на него берегов. Затем «Органон» представляет метод теории — курс, которому следует одна жизнь, посвященная практике, основанной на этом каноне, а именно практике мореплавания. Если канон диаграмматически очерчивает пространство теории, то органон занят развертыванием канонических нужд во времени и, таким образом, исследует их дление и тление: то, что ранее было концептуальной схемой, становится проживаемым ритмом, молчанием, что хранится через повторение окружения, коим служит навигация.

Демонстрация Греле, что лишь только экзистенциальная приверженность завершает теорию, столь чуждая космополитизму воскресных навигаторов (и серферов) философской профессии, — одна из причин, по которой эта экстраординарная работа должна вызывать лишь стыд у «радикальных философов» мира, и Греле суров даже в отношении тех, кого он считает своими «мастерами». Возможно, в конечном итоге философские отсылки имеют меньшее значение, нежели избранная Греле библиотека морских писателей, авторов книг о море, которые являются не романами, а жизнеописаниями тех, кто знал море, страдал от его бедствий и прозрений, чье письмо исполнено моряцкого odi et amo, по словам Джозефа Конрада, занимающего среди них почетное место. Тем не менее три кардинальные точки отсчета предоставляют теоретическую арматуру для теории Греле, пускай даже ее особая траектория вряд ли может быть выведена из суммы их влияний.

ОТ НЕ-ФИЛОСОФИИ К ТЕОРИЗМУ

Прежде всего, вслед за Франсуа Ларюэлем Греле ищет «человеческого знания» — науки о человеке, которая бы отказывалась подвергать его философской артикуляции. Знание это в своей речи стремится, скорее, придерживаться имманенции человеческого реального до его расчленения на различные абстрактные способности и атрибуты, из которых философ затем ресинтезирует его представление в форме тех синтетических антропоидов, что испускает мышление, сплетенное философским решением.

Философия служит лишь для бесконечной экспликации и возвеличивания операций и жестов гегемонного мирского способа мышления (философия формирует мир, а мир — философию); она принадлежит к режиму смешения — скомпрометированному порядку мышления, чей конечный предел составляет неспособность мыслить без дополнительности двух терминов (материального и идеального, сознания и материи и т. д.), рассоединяемых ей лишь с тем, чтобы их артикулировать (философское решение: система единого и диады). История «радикальных разрывов» в философии не что иное, как монотонная реитерация игры диад. Именно для того, чтобы справиться с забвением философией своей собственной «нехватки человечности», не-философия Ларюэля поставила перед собой задачу основать строгую науку, которая бы «начиналась с человека и его одиночества»11; Греле продолжает следовать перспективе реального-мышления о человеке в противоположность философии.

Но как уйти от философии, если любое «превосхождение» философии, неизбежно артикулирующее ее наряду с внешним, просто воссоздает диадическую структуру, которой является философия? Не-философия притязает на то, чтобы обеспечить способ мышления, несводимый к философии, укорененный в реальном, которое еще не запуталось в режиме смешанного. Вместо того чтобы позволить миру-философии принуждать мысль начинать с себя и в себе, исходя из допущения, что мысль может развиваться только таким образом, она претендует на то, чтобы отправляться от чего-то нефилософизируемого, необоюдного, неразделенного, радикально безразличного к миру — от того, что Ларюэль называет, среди прочих имен, «человеком» или «Единым».

То, к чему не-философия взывает с помощью данных имен, есть анте-философский имманентный опыт, который она не артикулирует теоретически как таковой, поскольку это уже означало бы предать его; не-философия полагает эту радикальную имманенцию не философски, а аксиоматически (не предполагая никаких допущений, не декларируя ничего относительно ее содержания), как «непонятийный символ» или же «первое имя» того, что неартикулированно упорствует во всех расщеплениях. За эту анте-философскую данность необходимо бороться посредством позитивной антифилософии, и работа Ларюэля есть не что иное, как постоянная борьба за ее не-философскую мыслимость, а задача не-философии состоит в том, чтобы теоретически прояснить ее и одновременно защитить от коварных притеснений со стороны мира (что одно и то же).

Мысль, таким образом, может быть окказионально вызвана философией, но обе они детерминируются в последней инстанции Единым, которое как раз не представляет собой термин философии, поскольку философствовать о нем означало бы немедленно поместить его в дублет с дополнительным термином. С односторонней позиции «видения-в-Едином» не-философия мыслит мир-философию, сопротивляясь ее всеобъемлющим притязаниям и настаивая на реальном, предшествующем ее махинациям. Таким образом, не-философия присоединяется к гностической традиции, рассматривающей человека не как создателя, прародителя или со-ответчика значения и мира, но как радикально гетерогенного миру, как чужестранца, оказывающегося в конечном счете безразличным ко всей множественности противоположных терминов, которая его структурирует12.

В контексте этого краткого изложения вопрос, который возникает и не раз возникал у опытного читателя Ларюэля, состоит в следующем: если не-философии удается порвать с философией, а значит, и с миром таким образом, что она не просто порождает больше философии или мира, то что она делает с открывающимся вне-философским пространством мысли? Наука, или «теория-реальное», задуманная Ларюэлем, призвана очертить пути, по которым человек-реальное вступает в отношения с этой структурой мира-философии и, более того, страдает от нее, никогда не будучи полностью ею детерминированным. И всё же, несмотря на то, что ее риторика — это риторика меньшинства, ереси и сопротивления старшинствам [autorités] мира, на практике не-философия может показаться застывшей на стадии созерцания.

Отношение Греле к не-философии было отмечено в первую очередь настаиванием на субъективации теории-реального, на превращении ее в то, что он называет теоризмом [théorisme] — наступлением на мир, средством противостояния и даже своего рода «прямым действием в теории». Именно с этой целью в 2002 году вместе с Рэем Брассье и при участии Франсуа Ларюэля он основал Международную не-философскую организацию [Organisation Non-Philosophique Internationale, ONPhI], целью которой было окончательно обратить силу (-)мысли не-философии на реальность. Воинствующий интернационал, враг всякого самодовольства, который настаивал бы на реализации — точнее, на «реаляции» [realation], то есть на применении силы реального к реальности, réellisation, а не réalisation, — того еретического разрыва с миром, который созерцательно «репетируется» во всех работах Ларюэля. Смирившись с тем, что ONPhI навряд ли оправдает эти амбиции, Греле покинул группу и с тех пор стал еще более критично относиться к наследию не-философии, поскольку оно перерастает не столько в восстание или наступление, сколько в блаженное безразличие, герметичное творение, всё более сосредоточенное на грандиозно скромной фигуре самого Ларюэля (и которое, надо сказать, ныне присмотрело себе удобное местечко, отнюдь не отвечающее его радикальным притязаниям, в англоязычной академической индустрии). Однако, как говорил Ларюэль, «я называю учеником того, кто меня предает, а другом — того, кто предает меня, оставаясь верным»13: амбиции, вложенные в ONPhI, и верность первоначальному духу проекта не-философии по-прежнему дают о себе знать в продолжающейся кампании теоризма Греле14.

В аксиоматическом полагании Единого как безразличного к философии мышление обнаруживает предшествование, на котором можно было бы заякорить теорию, способную исследовать великий континент философии в одностороннем порядке, то есть отказываясь от взаимной детерминации, в которую философия стремится немедленно ее заманить. И если воспользоваться упрощением для ясности, именно таким образом Греле, мореплаватель-одиночка, видит сушу с моря и производит видение реальности из реального или вровень с ним («видение-в-Едином» Ларюэля), а не представляет море как приложение к континенту социального, сопряженное с требованиями обитателей суши.

Но если Теория одиночного мореплавателя следует не-философии, развивая теоретическую фикцию из аксиомы о предшествовании человеческого одиночества, то она отходит от философии еще дальше и радикальнее, настаивая на том, что теоретическая сила этой фикции неотделима от предприятия экзистенциального проживания гипотезы, — то есть на том, что теория-реальное неотделима от жизни.

От жизни вровень с морем, всепоглощающим: «Для всех открытое и никому не верное, оно пускает в ход свои дивные чары для того, чтобы губить самое прекрасное»15. Свободное от всех точек отсчета, не позволяющее до конца в нем сориентироваться, море остается равнодушным даже к проекциям глобализации. Будучи фигурой Единого, «оно определяет реальность в последней инстанции» [4.3]16, безразличное и предшествующее суше, пытающейся рекрутировать его в качестве противоположного и дополнительного для себя термина. Точнее, можно сказать, что море — это верховная аватара реального внутри реальности, и служит — при определенных условиях, как мы увидим, — для пробуждения некоторой реаляции, того аффекта, который, как говорит нам Ларюэль, является условием видения-в-Едином: «Основать науку о человеке — значит в первую очередь создать не-философский аффект: сделать доступными восприятию непосредственные данные, не-галлюцинаторную реальность, конечный трансцендентальный опыт в человеке»17.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АНГЕЛ

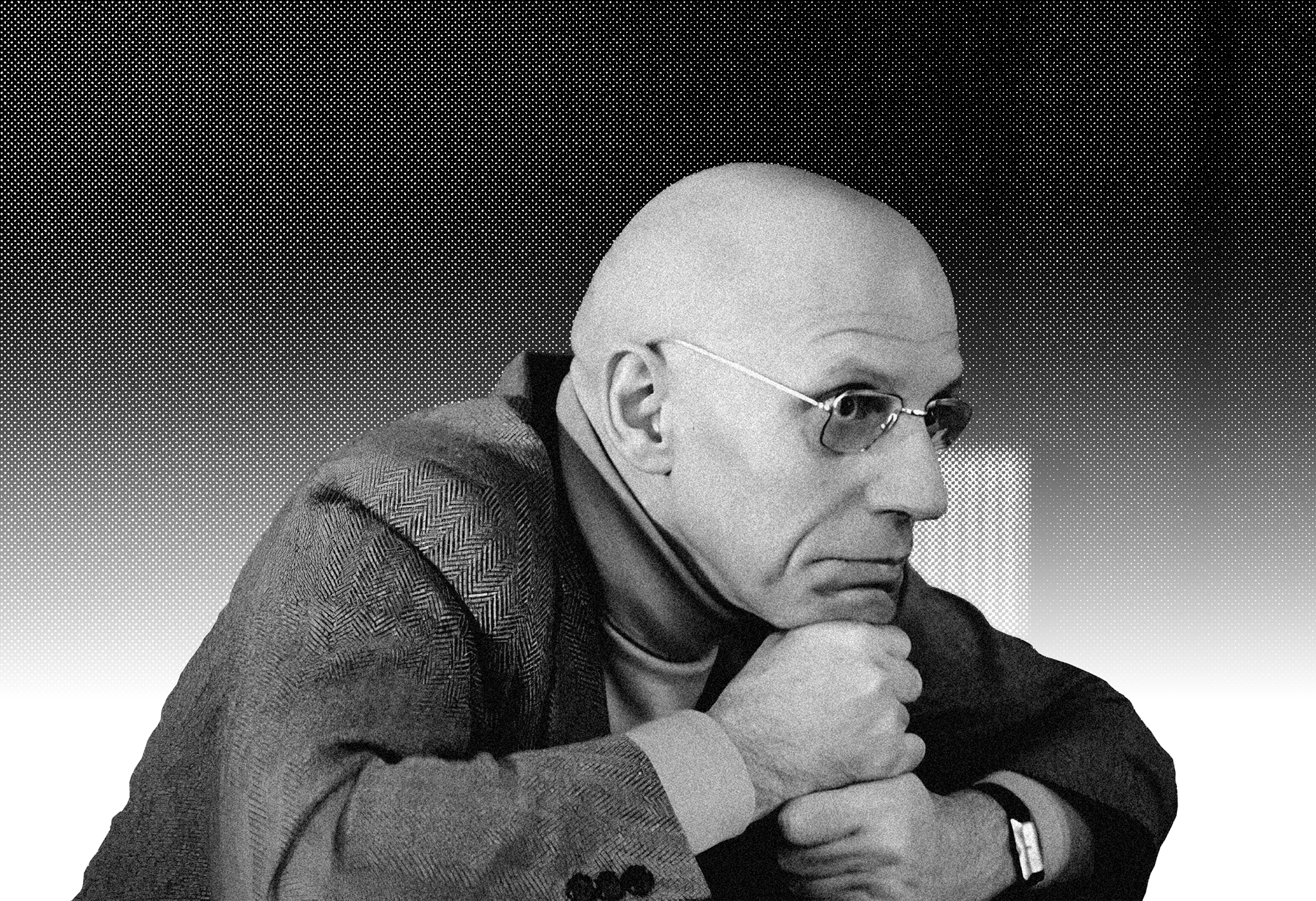

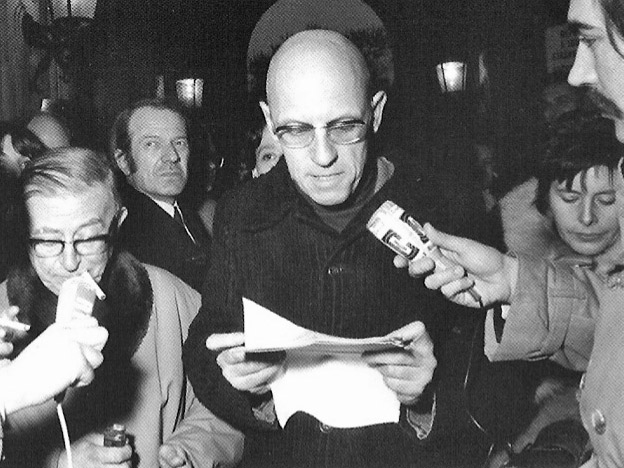

С самого начала теоретических отношений с Ларюэлем, чем дальше, тем больше становясь инакомыслящим18, Греле был глубоко затронут другим течением. Решительная свирепость его мышления во многом обязана влиянию фигуры, которую он продолжает превозносить за ее антифилософский блеск, политическую непримиримость и глубокую меланхолию: Ги Лардро, с чьим творчеством Греле познакомился благодаря своему лицейскому учителю Кристиану Жамбе, в соавторстве с которым Лардро написал книгу Ангел [L’Ange, 1976].

В этой работе, тоже, в свою очередь, своего рода антифилософской биографии, оба мыслителя мучительно обдумывали политическую обстановку своего времени. Казалось, будто в условиях растерянности французских левых интеллектуалов после позора реальных коммунистических проектов и распада французского маоизма единственной альтернативой полной капитуляции перед силами реакции был поиск логики, которая могла бы объяснить ужасающие неудачи, сохранив вместе с тем надежды на революционную субъективность. И всё же такая перспектива казалась, мягко скажем, отдаленной.

Вступая в непростой диалог с марксизмом, «мыслью Мао» и психоаналитическим подходом к субъекту, Лардро проводит параллели между сирийско-египетским гнозисом и маоизмом, находя в отвержении мира и светских желаний раннехристианскими еретиками предвестника или образец «культурной революции», и обобщает последний концепт с тем, чтобы понять камни преткновения, которые приводят ее к катастрофе. Тем самым Лардро расширяет «грубую», но «масштабную» проблему, которая тяготила его после кошмарной деградации «большой политики» в Китае и Камбодже: обязательно ли воля к восстанию и переделке человека, какой бы радикальной она ни была, причинно обусловлена тем самым миром, который стремится свергнуть, и поэтому всегда уже скомпрометирована и по сути обречена? Должно ли каждое восстание вбираться обратно аппаратом власти? Как святой, абсолютный бунтарь из мира, становится полезным идиотом для властной структуры, для церкви — для института, который, отменяя одиночное отбытие святого из мира, стремится навязать обществу программную реформацию?19 Логическое строение этих вопросов во многом схоже с описанием философии у Ларюэля как ряда галлюцинаторных гетеродоксий и «революций», которые на самом деле никогда не выходят за пределы вписанной в себя окружности ортодоксии.

Лардро занял уникальное положение среди публичных интеллектуалов своей эпохи, большинство из которых дрейфовали в политический центр, временами даже становились восторженными апологетами неолиберализма или, по крайней мере, стремились отказаться от политики в пользу этики, пытаясь дистанцироваться от душка тоталитаризма, которым теперь отдавал любой грандиозный философский жест. Вопреки здравому смыслу Лардро упорно отстаивал единственную логическую альтернативу: вместо того чтобы удерживать действие в безопасных рамках, отвергая любое политическое предприятие по радикальному реформированию человека, нужно отречься от какого бы то ни было действия как заранее обреченного на воспроизводство структуры мира. Единственный настоящий бунт — такой, который не имеет программы и не предлагает вмешательства в порядок причин и следствий мира, но вместо этого стремится к положению «абсолютного отречения» от реальности20. Учитывая полную смертоносную солидарность каждого элемента мира с миром как единым целым, любое ослабление стремления к тотальному отказу может быть лишь фатальным компромиссом21.

Культурная революция означает сдвиг в профиле-реальности человека, тень, отбрасываемую в реальности родовым человечеством, полное денатурирование того, что носит имя «человек». В итоге Лардро заключает, что такая трансформация может быть понята только как отделенная от мирской причинности, которая в конечном счете является каузальностью желания. Заключение это основывается на сокрушающем описании желания (революционного или иного), которое было сформулировано Лаканом: желание, включая даже «саму волю, стремление или желание мира без господства», в борьбе меж господином и бунтарем «как таковое является вотчиной господина»22. Как сказал Лакан бунтарям 1968 года: «То, чего вы желаете, — это господин, и вы его получите». Задаваясь вопросом о том, как воля к ниспровержению и реформированию мира может в результате «принять худший оборот»23, Лардро приходит к выводу, что воля, само желание воздействовать на мир, уже соразмерна этому повороту к худшему и неотрывно с ним связана.

Согласно своеобразному присвоению Лардро кантовской этики, «автономия бунта» должна иметь трансцендентальный статус в отношении мира24 (это положение напоминает одностороннюю, а не причинную связь между реальным-человеком и миром у Ларюэля). О бунте можно говорить как о реально свободном, а не как о пародийной галлюцинации, лишь если его принцип возвышается до уровня чистоты моральной Идеи — то есть вычитается из мира и отделяется от политики и истории, запятнанных двуличной природой желания, которое (согласно Лакану) всегда вовлечено в увековечивание существующей структуры. Такое вычитательное вычищение безнадежно плотской натуры всех мирских или светских желаний «развоплощается» у Лардро и Жамбе в фигуре Ангела.

Продолжая черпать вдохновение в идее культурной революции, Лардро тем не менее не имеет оснований предполагать ее историческую необходимость. В самом деле, здесь подразумевается логика окказиональности: пролетариат, к примеру, не двигатель истории, а лишь повод, оказия, по которой трансцендентально-ангелическая Идея может прорваться в историческую реальность. В пределе даже сама история — это лишенный значения парад мнимых переворачиваний между взаимозаменяемыми господами и бунтарями.

Таким образом, святая или ангелическая фигура Лардро возвещает дурную весть — и подкрепляет ее множество свидетельств, — согласно которой любая попытка действовать против установленного порядка мира обречена на воспроизведение цикла ортодоксии, в котором «каждое действительное восстание приводит к возобновлению господства и подчинения»25. Тем самым он обрек себя на комментарий к неудачным прецедентам, на язвительную строгость и предвидение, лишенное веры и уверенности: бескомпромиссное и абсолютное наступление, которое подразумевает измерение ужаса [terror], но в то же время может быть равно лишь безнадежному ожиданию прихода Ангела.

Конечно, заманчиво рассматривать это как отречение от действия в пользу некой внемирской медитативной духовной жизни, истерическое выражение травмированного отступления после реальных политических ужасов 1970-х. Но какими бы чудовищными ни были их последствия в отношении того, что, по обыкновению, ожидается от «политического мышления», логико-формальную силу позиции Лардро нелегко отбросить. Из нее вытекает, что истинное восстание должно заключаться в способе субъективации, неприемлемом для мира, направленном не просто против отдельных сторон общества, которое оно стремится реформировать, но против реальности как таковой. Только исходя из этой позиции можно по-настоящему радикально (а значит, не-философски или антифилософски) мыслить. Бунт Ангела не-диалектичен и не-обоюден; он не вступает ни в какие отношения с миром; как и человеческое реальное у Ларюэля, он удерживается — скорее аксиоматическим образом, чем с помощью философских доводов — в некоем другом, предшествующем месте, откуда может (или не может) прорваться, чтобы пробить монотонную административную ткань мира способами, которые по определению будут необъяснимы и безотчетны.

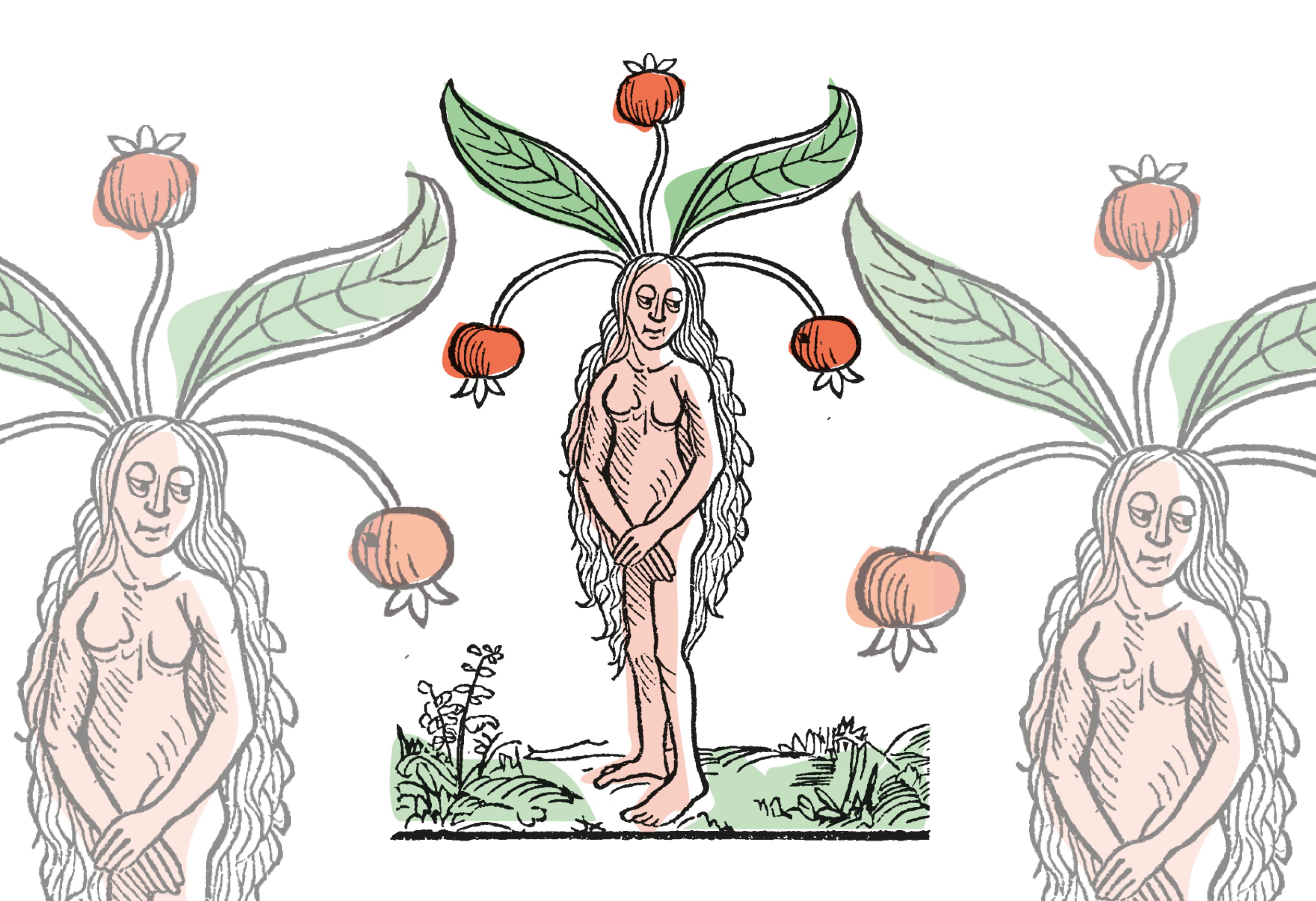

ТЕОРЕМА ПРОТИВ АРХОНТОВ

Гнозис упоминался и Ларюэлем, и Лардро, и способы мышления обоих обязаны гностикам отделением божественной имманенции от мирских творений демиурга. Ересь гностицизма заключалась в утверждении, что между божественной искрой в человеке и временны́м миром, в котором находятся люди, есть радикальная не-взаимосвязь: в той мере, в какой мы от Бога, мы не от этого мира, и, более того, сам Бог абсолютно чужд. В секулярном гнозисе Ларюэля чуждый бог заменяется божественной искрой человека как чужестранца в мире, страдающего от бесконечных притеснений. Постоянно воспроизводя свои фальшивые творения, демонические силы — низшие силы, архонты во главе с Демиургом («великие авторитарные атрибуты Истории, Языка, Власти и т. д. и… их тотальность, которая есть мир»26) — отделяют людей не от божественности, осколками чьего света люди являются, а от реального их собственной родовой человечности.

Греле, однако, настаивает на разделении между историческим гностическим вдохновением и гнозисом в общем смысле «пути» или «дороги», которым нельзя научить в явном виде, но которые, за пределами буквы текста и с этой буквой в качестве повода, могут быть открыты читателю, и тем самым инициировать субъективацию. Для антифилософии, представленной в Теории одиночного мореплавателя, операции теоретической философии могут быть лишь пропедевтикой к этому гнозису — как это происходит и у Ларюэля, и у Лардро. Не-философия Ларюэля претендует на использование философии только в качестве «материала»; непримиримость Лардро к систематизирующим резонерствам философии означает, что философия может быть использована только как набор формальных инструментов для сборки апофатического дискурса из материалов, взятых из других мест, указывающих на нечто нефилософизируемое — такое реальное, как ларюэлевское Единое или гностическая монада, перед лицом которого язык и реальность могут быть только пассивными.

Поэтому, задействуя все ресурсы поэтической формулы, понятийной артикуляции и биографии, Теория одиночного мореплавателя приглашает нас скорее к принятию гнозиса, чем к сообщению аргумента. Это может — да и пожалуй, должно — разделить читательскую аудиторию, поскольку те, кто наделен чувствительностью и недоверием к миру, подобно автору, будут тронуты тем, что они здесь прочитают, необязательно будучи в состоянии сказать явно и обстоятельно, по какой именно причине; как обещает Греле, «ясно, а может быть, даже и отчетливо», что они призна́ют себя (и настоящий текст может выступить в качестве одного из свидетельств). Но именно этот не-философский аффект, «пробуждение тоски по дому»27, о котором говорили гностики, открывает путь к гнозису. «Видение-в-Едином» исходит из ощущения неустроенности человека в мире, сумеречной уверенности («реаляции») в том, что человек не нуждается в мире. Именно практика мореплавания, по мнению Греле, принесла ему этот аффект в его сильной и устойчивой форме, укрепила его и предоставила средства для полноценного проживания. Самое большее, на что претендует автор Теории одиночного мореплавателя, — это сделать нас восприимчивыми к тому пути, на который он встал.

Гнозис, однако, не подразумевает мистицизма, то есть прямого доступа к додискурсивной, домирской области или откровению. Вместо этого он просит нас признать, или (если же вам угоден регистр theory-fiction) выдвинуть гипотезу, или аксиоматизировать предварение, на которое намекает этот аффект28, и остаться с ними. Для того чтобы мысль оказалась вровень с не-тетической имманенцией реального во плоти и крови, а не в форме, готовой превратиться в материал для философии (то есть понятой или тематизированной как имманентная), требуется не продвижение, не жительствование (то, что гностицизм называл «пребыванием в мире» или становлением «сыном дома»)29, а оставление или, как скажет Греле, мананция [9.6]. И вновь это трактат об упорстве.

ФАНАТИЗМ ВНЕ МЕСТА

В этом месте мы должны обратиться к третьему крупному теоретическому влиянию — к мысли Алена Бадью — именно в той мере, в какой теоретический долг Греле перед ним осложняется абсолютным сопротивлением Бадью гностическому пути (что, как отметил сам Греле, совпадает с незаинтересованностью философа в меланхолии).

Подобно Ги Лардро, Бадью в 1970-е яростно отвергал реакционные тенденции, призывавшие философию вернуться к порядку, этической скромности и реформизму. В семинарах, собранных в «Теории субъекта» 1982 года, он с ледяной решимостью и теоретическим блеском отвечает на требования, предъявляемые к мысли смертоносными злоключениями реального коммунизма. Греле, следуя «Теории субъекта», утверждает, что субъект алеаторен и редок, не имеет структурной или юридической необходимости (мирского мандата) и является последовательным: субъективация зависит от силы (события), исходящей из «места» структурированной ситуации (бытия), а также от процедуры, которая верно развертывает это событие в-ситуации.

Однако для Бадью гностическая позиция не может служить основой для несущей подлинные последствия, то есть революционной субъективации; это «фанатизм вне места» в силу своего одностороннего дуализма: он «поддерживает железное расхождение между изначальной чистотой божественного Отца и пороками секса, мира и смерти»30 (Бадью почти мог — и наверняка думал — об «Ангеле» Лардро и Жамбе…31). Для Бадью, чья дистанция от «видения-в-Едином» может быть оценена по его утверждению, что «раскол [является] единственной формой существования чего бы то ни было»32, человек вполне может быть исторически помещен в данную социальную реальность, которую он не конституировал, но отношение между ними конститутивно, поскольку кручение между бытием и бытием-в-месте является двигателем диалектической трансформации. «Вне места», то, что выходит за пределы ситуации, имеет валентность лишь постольку, поскольку принимает участие в противоречиях, движущих историю, преобразуя ту самую ситуацию, размещение в которой конституирует само его бытие-в-расколе.

Гностическое наступление на мир и «ожидание» апокатастасиса — окончательного восстановления всех существ до имманенции Бога — несовместимы с этим диалектическим пониманием субъективации как движителя, стоящим за историческими и политическими последовательностями. Гностики отклоняются именно в той мере, в какой отрицают какое бы то ни было конституивное значение размещения-в-ситуации и предоставляют вне-месту абсолютную позицию предварения. Убежденность в том, что реального-человека никогда не было на месте, столь же очевидна в упорном настаивании Ларюэля на пред-тетическом опыте человека до его вставленности в мир/философию, сколь и в характеризации Ангела как вне-причинного у Лардро.

В крохотной, но значительной поправке, вносимой в пугающую своей целостностью позицию Ги Лардро, Греле опирается на понимание субъективации Бадью, чтобы найти тот минимальный пункт, в котором бунтарь, который настроен к реальности мира в принципе враждебно, сумел бы найти и удержать шаткую опору в реальности, не возвращаясь в нее полностью или, в случае притязания на ее свержение, не возводя себя на престол в качестве нового Господина. Но в то же время, принимая процедурную модель субъективации Бадью, он следует Лардро, полагая ангелического субъекта, который не участвует в историческом развертывании диалектических напряжений. И наконец, в соответствии с не-философией Ларюэля, он продолжает настаивать на том, что, говоря односторонне, реальное-вне-места по сути не запутано с мирской ситуацией, диалектическим или иным образом.

Для Греле, как и для Бадью, субъективация включает возникновение вторичной инстанции: имеется событие, а затем есть оператор верности, который поддерживает его в-ситуации33. Субъективация «подсчитывает» всё, что удается успешно связать и поддержать, собирая из мирских материалов в конечное множество места или ситуации, ряд точек, которые верно проводят силу события34. Субъект — это пунктуальная схематическая запись реального в реальности, «вне-места в месте» или внемирского события в мире. Однако, следуя Ларюэлю и Лардро, Греле присягает в верности не исторической истине, а простоте человеческого-ничто-(иного)-как-человеческого в его одиночестве; для него последовательность субъективации начинается с предоставления условий, которые дозволяют вторжение внутрь индивида меланхолической пустоты человеческого-ничто-(иного)-как-человеческого во всём его грубом вычете из всего светского; затем эта пустота поддерживается в мире посредством построения минимального экзистенциального устройства: институция держит ее на расстоянии от мира, а место служит ей постоянной; функция этой субъективной последовательности заключается не в том, чтобы воздействовать на мир, преобразовывать ситуацию или творить историю, а в том, чтобы упорствовать, оставаясь живой в максимально возможной близости к колоссальной меланхолии реального. Изречение Бадью «мы должны постоянно оставаться вне места»35 приобретает в этой связи совершенно иные обертона.

КРЫЛО АНГЕЛА

Требуя «сочетания беззаботности и злобы» (Жан-Пьер Абраам), практика одиночного плавания предлагает точную и конкретную диаграмму такого трансцендентального острия и, следовательно, обеспечивает необходимую инициацию для такой субъективации и такого гнозиса. Она помещает мореплавателя, полностью независимого, но слитого со своим судном, в непрерывность со всепожирающим, с морем как реальностью, наиболее близкой к беспощадной односторонности самого «сурового и слепого закона» [5.15]. Но она извлекает из этой агонистической встречи изящное движение благодати — метод, состоящий в «поддержании правильной дистанции путем постоянной корректировки» [16.5]. Парус предоставляет ровно столько, сколько нужно для выживания, помещая тело во всепожирающую бездну, черпая из нее немного силы и прерывая элементы в достаточной степени для того, чтобы извлечь возможность упорства. Экран между реальным и реальностью; он одновременно препятствует тому, чтобы отвержение мира предало человека пустоте, и тому, чтобы отречение от пустоты выдало человека обратно в свет. Его ангелическое крыло не держит реальность в тисках, а в своем не-интервенционном, не-экстрактивном отношении к миру выражает радикальную не-манипулятивную кибернетику, которая противоречит и предшествует протетическому импульсу, обращающему всё в продолжение человеческой воли (импульс, чьим выражением выступает и философия). Сила, ощущаемая матросом в туго натянутом грота-шкоте, — это сила конечного, которое ловит бесконечное с величайшим тактом и с минимумом компромиссов, соблюдая «строжайшие ограничения» [5.16], дабы за что-то «ухватиться» [5.6].

Полный уход от реальности был бы равноценен смертному приговору, и всё же (по Лардро) любой компромисс будет полной компрометацией. Итак, нужно столько, сколько «достаточно, чтобы жить» [5.6]: парус позволяет реальному вклиниться в реальность ровно настолько, чтобы поддерживать движение, что повторяет вписывающее окружение, но не больше.

АНТИСОЦИАЛЬНАЯ ИНСТИТУЦИЯ

Такая забота о том, чтобы «сделать бунт против мира пригодным для жизни» [11.3], противостоит безыдейному прагматизму компромисса, как и героизму самоупразднения. В этом, по всей видимости, заключается суть разрыва между «Теоризмом I» и «Теоризмом II» [14.16] в тот момент, когда Греле окончательно ушел в море: поскольку он проходит свою собственную инициацию, не зная, что его ждет, идея прямой линии в одном направлении без возврата — обманчиво легкий и в конце концов потенциально самоубийственный способ вырваться из кругов мира — уступает место куда более сложной модели, запечатленной в Теории одиночного мореплавателя и руководимой пристальным вниманием к каждому аспекту практики мореплавания, коль скоро канонические требования сталкиваются с испытаниями практики.

Греле четко фиксирует стадии этой инициации, производя чрезвычайно точные понятия для открытий, сделанных на пути моря, который он отворил для себя, пути, который в каждый момент несет в себе реальные опасности — не только физический риск, но и моральное отчаяние. Эвакуируя мир, человек буквально оставляет на его месте вакуум — меланхолическую36 безмирностъ и безмирную пустоту, которая, по Греле, есть попросту человеческое-ничто-(иное)-как-человеческое. Аннигилированность [vidange], конститутивная для «ангелированной» жизни [vie d’ange], это очищающее опустошение себя [kenosis], испытываемое аскетами, с которым одиночный мореплаватель сталкивается в море, и само по себе оно предлагает только вымирание. Если не рецидив: можно покинуть мир, а он при этом вернется изнутри. Как говорили многочисленные протагонисты, случайно или намеренно противопоставленные обществу, восстанавливавшие субъекта из обломков, человек в конечном счете путешествует в никуда (Робинзон Крузо, оснащающий себя всеми административными инструментами для восстановления прежней жизни). Субъективная эвакуация, которая случается с человеком в одиночестве в негостеприимной, немирской среде, инициирует этот процесс, но если человек не желает поддаться скотским или самоубийственным порывам, должно присутствовать нечто еще, чтобы производить на нем или вместе с ним субъективацию. Даже в отсутствие других людей человек никогда не субъективирует в одиночку37.

Реальное-мышление исходит из субъективирующей практики (для Греле это мореплавание) и требует институции (его лодка, Теорема). Институция — то, что дает пустоте меланхолии опору, делая ее пригодной для жизни, и одновременно предоставляет средства для защиты ее от мира. Тогда институция — это метка, клон или поддержка реальности немирского реального, минимальная точка, которая наряду с ритуальными движениями, которые держат ее на плаву, не дает восстанию стать кратким гаснущим всполохом. Ибо, как живо пересказывает Греле, если не регулировать ее с помощью такой институции, тишина, достигнутая при отбытии из мира, восполнит себя фантазматическим лепетом внутреннего мира, который мореплаватель непреднамеренно притащил с собой на борт [2.11].

Итак, институция выступает опосредованием между тем, что мы могли бы назвать административностью — машинерией и махинациями мира, в подчинении которых реальное человека преломляется в репрезентацию, набор административных координат, будь то социальные, государственные, биополитические или философские, — и пустотой, полной десубъективацией, опустошением сознания и эвакуацией мира, фатальным избавлением от бесконечной меланхолии реального.

Предложение Греле заключается в том, что, даже если субъективация — это алеаторное событие, в определенной степени — а именно степени институции — ее благодать может быть урегулирована. Иными словами, институция — это парус, тонкая пленка, вставленная в реальность с тем, чтобы дать меланхолическому вакууму стабильную, хотя и плывущую в постоянном перемещении опору.

СКАЛА БРЕТАНИ

Можно было бы логически предположить, что лодка предлагает минимальную неукорененную точку, из которой формула свободы от мира может быть высказана и прожита. Но сама эта плавучая институция неадекватна; она должна быть дополнена постоянством места.

Тут мы сталкиваемся с наиболее поразительной артикуляцией трансцендентального и эмпирического. Возможно, одним из наиболее странных аспектов Теории одиночного мореплавателя при первом прочтении является объем, который Греле уделяет не только теоретической необходимости константы, в которой может быть укоренена радикальная установка, но и действительности Бретани — побережья, возле которого в значительной степени перемещается Теорема. Геопоэтическая фигура Греле — это не фигура острова или пустыни, не метафизическая абстракция открытого или внешнего: более конкретно (или, скорее, гранитно) это Бретань как финистер — земля, где заканчивается земля. Финистер — третий термин или константа, позволяющая удерживать формулу человеческого и пустоты или конечного и бесконечного, является ключевым концептом и наиболее оригинальным вкладом Теории одиночного мореплавателя, и Греле настаивает на неотделимости ее открытия от его личного повторного открытия Бретани.

Философ, воспитанный на «номадизирующей» мысли, может поддаться искушению критически прочесть этот концепт как призыв к комфорту, региональной идентичности или пребыванию «дома». И верно, что в выборе Бретани Греле следует своим индивидуальным интуициям и не уклоняется от обстоятельств своей эмпирической (мирской) биографии; и всё же он одновременно борется с ловушками родины, «чувством принадлежности» и мистикой «места», инструментализованными как туризмом, так и региональной политикой.

Греле стремится выкопать Бретань из ее политического забвения, восстановить или изобрести антиполитическую Бретань, которая прочитывает историю «против шерсти» и чей обрыв, или кап38, указывает на предшествование или прецессию реманенции, то есть на некое нехронологическое предварение. Антимирская, эта контросуществленная Бретань, сведенная к радикальности, также является пред- или анте-мирской, отмечая сохранение нехронологической антецеденции, которое проходит через весь текст, — в конечном счете предшествование человека миру, который его притесняет. «Бретань» трансформируется в имя антифилософского открытия, в своего рода икону, мерцающую между абсолютной конкретностью и «трансцендентальным опытом».

Хотя реальная Бретань неотделима от своей гранитной реальности, она существует в мире только как компромиссная примесь, которую человек должен извлечь и заставить жить через собственное одиночество. В отсутствие другого, который мог бы обеспечить необходимый фон для субъективации, эта «нерушимая скала» (Ле Браз), «гранитное место сопротивления» (Сен-Поль-Ру) и даже место доисторической культурной революции (как предполагает Греле, опираясь на синтез недавних открытий у археолога Янника Лекерфа) становится неотъемлемой частью устройства субъективации — но только не политической, партийной субъективации, апеллирующей к истории или к независимости, которая была бы столь же политической, как и ее подчинение государству. Бретань — реальное, настаивает Греле: ее геологическое единство предваряет любое политическое единство, на которое она может или не может притязать; лишь в материальности она становится привилегированным местом ангелизма или гнозиса [11.3].

Институция противостоит фатальности пустоты, предоставляя ей опору, и всё же, будучи зыбкой и непостоянной, она может в лучшем случае предоставить человеку место, где он мог бы умереть с достоинством, будучи оторванным от мира. И действительно, чистейший жест бунта, отмена всего, включая себя, был бы удовлетворен этим, не нуждаясь в месте, материальность которого только бы его неоправданно отягощала. Именно при вступлении в проблематику упорства человек нуждается в месте как минимальной константе, которая удерживает его в минимальном прикосновении к миру. Взаимность формулы и места а-ля Рембо становится рецептом упорства, место дает формуле ее постоянную [7.3]. Финистер — это выступ реальности, чье единственное направление — в реальное — предлагает решение проблемы (сформулированной Лардро) константы восстания. В этом финистере, аналоге или клоне человеческого-реального в провинциях реальности, Греле находит место, где можно находиться в мире, не будучи от мира. Это действительно край, чьи жители часто описывались как таковые, будь то романтически или пренебрежительно.

В своем удивительно упорном настаивании на институции и месте, на окружении, на регуляризации и постоянстве, а не антигуманистическом репертуаре образов, который крутится вокруг бездомности, слишком легко ассимилированной в буржуазном глобальном «номадизме», Греле ищет человеческое одиночество, которое будет оснащено достаточной регулярностью и постоянством, чтобы отказаться от домашнего уюта и одомашнивания, не становясь жертвой космополитизма.

Всё это (что, несмотря на их кажущуюся абстрактность, можно было бы назвать практическими соображениями) — меры предосторожности речи, аккуратного обращения с письмом, забота о жизнеспособности, потребность в институции, месте — составляет те сложные отправления на пути к простоте, неизбежные осложнения, с которыми приходится сталкиваться в попытке прожить пропозицию теории — и реально субъективироваться ею. В дополнение к жестокой альтернативе между компромиссом и бескомпромиссностью Греле добавляет еще одну, между компромиссом и пригодностью для жизни, тщательно их разграничивая. Всё это — неизбежные следствия аксиомы: нет теории без субъективации, нет субъективации без действия.

Мятежный гнев ведет обратно в мир или в бездну (и в любом случае тут «ничего не возымеет места, кроме самого места»). Гранит Бретани для Греле — это антифилософский камень, мананция, который позволит бунту устоять, стать чем-то большим, нежели краткий и неэффективный всполох гнева или смирения (пример Венсана Ля Судьера — «нет места, откуда я мог бы говорить» [15.5] — иллюстрирует случай силы без места).

Как будто мы прокладываем свой путь по ленте Мёбиуса: предполагая сперва, что лодка как институция и окружение должна тяготеть к побережью Бретани, дабы обеспечить минимальное чувство укорененности, мы понимаем, что финистер — это Бретань в целом, а сама лодка — это подвижный финистер. Таким образом, всё, что алеаторно предлагается для встречи в Бретани, постоянно провоцируется, непрестанно перемещается, вписывается в окружение, повторяется и смещается в лодке, которая плавает вокруг ее берегов.

КОНТИНГЕНТНОСТИ ГНОЗИСА

И всё же Греле, похоже, предполагает (и это важное дополнение к вопросу побега, который, будучи однажды сделан философизируемым, становится опасно абстрактным, оторванным от труда субъективации и свободно парящим над сушей и морем), что есть места на планете, где шов реального проходит ближе к поверхности и не так уж надежно погребен светской администрацией, — места, где можно отыскать «трансцендентальный опыт» [8.16], хотя и без гарантий. То, что ищется на месте, в радикальной укорененности, — это точка рычага, прочность остатка в мире того, что было до мира, — пункт реального посреди разврата реальности. Самое большее, что можно сказать о месте, пожалуй, что оно способствует «провоцированию контингентности гнозиса» [15.3]. Место встреч, паники и ликования [13.3], бесконечных, радостных, одновременно активных и пассивных, встреч любви, которые даже сексуальны [12.10]. Провокация таких встреч с контингентностью финистера — точки земли, простирающейся в море, или в более общем смысле любой точки, не полностью поглощенной мирским, которая сопротивляется инкрустации его административным режимом, — вот маяки, к которым устремляется гнозис Греле. Открытие «пути» тогда, безусловно, зависит от дисциплинированной мысли, но также от чувствительности к таким встречам и от внимания к интуициям касаемо собственного жизненного пути. Невозможно избежать биографического, но в нем следует искать определенного рода открытие, которое выведет субъекта из управления, отворяя путь к новому способу субъективации.

Конечно, было бы абсурдно вообразить себе, что в Бретань будут стекаться эпигоны, дабы присоединиться к пути, открытому Греле. Каждый одиночка должен сам изобрести свою институцию и найти свою скалу, возможно, чисто случайно, но этот случай можно спровоцировать, развив в себе безрассудную решимость следовать за ним, когда он придет. Быть может, первый шаг к гнозису включает в себя воспитание способности к принятию решения об отправлении. Вот как Жан-Пьер Абраам прокомментировал свой внезапный отъезд на негостеприимный маяк Армен: «…вдруг решил приехать сюда. Я действительно нашел свое место — думаю, именно это и нужно искать: место, где вы сумеете стать самим собой» [15.4].

Греле, разумеется, не ищет себе последователей; что он нам дает, так это оснащение, теоретическое оборудование, формальные требования, канон — наряду с органоном его собственной субъективации. Куда важнее, чтó он у нас отнимает, — это наши оправдания, с которыми мы закрываем глаза на наши компромиссы с миром. По безжалостным словам Лардро: «…величайшая добродетель, как говорится в Климентинах, — это простота, прямота, характеризующая душу, очищенную от этого мира и принадлежащую миру иному, поскольку основным пороком и — увы! — столь распространенным свойством мелкого человека является двуличие, нерешительность»39. Избегая двуличия и нерешительности, Теория одиночного мореплавателя указывает путь к другой жизни, которая независимо от того, пойдут они по этому пути или нет, будет преследовать читателей достаточно чувствительных и оттого способных самостоятельно уловить ее последствия и ее реальную возможность — возможность собрать минимальный аппарат, который позволяет реальному коснуться вас, хотя бы на тот редкий мерцающий момент, когда парус ловит ветер, а моряк, женатый на своем судне, становится на одном уровне с реальным и наполняется свечением пустоты. Как пишет Греле в одном из драгоценных мигов кристальной красоты, которому вверены все его кропотливые усилия, «существует радость, существуют всплески радости, каждый из которых представляет собой пересечение меланхолии» [16.9, прим. 108]. Живое отбытие из этого мира может быть реальным, оно и есть реальное.

Теория одиночного мореплавателя вполне могла бы и не быть написана, однако книга эта из тех немногих, которые нужны в наше время, и, должно быть, именно это и имел в виду Руссо, когда писал: «Я видел много людей, философствовавших более учено, чем я, но философия эта была, так сказать, чужда им. <…> Многим из них хотелось только написать какую-нибудь книгу, — безразлично какую, лишь бы она имела успех»40. И само собой, Теория одиночного мореплавателя — это не «безразлично какая» книга. «Забыть о себе, посвятить всего себя служению своему великому искусству»41 — только это и ничто иное означает для моряка «успех», как напоминает нам Джозеф Конрад. Желания автора этой самоотверженной автобиографии сводятся к тому, чтобы, сказав достаточно, продолжать хранить молчание, ожидать — и продолжать плыть.

Эту книгу нужно любить за ее близость к меланхолии и боли («меланхолия без причины и без предела и боль от пребывания в мире» [20.4]) и к беспокойству («я всегда ощущал в [мире] себя неуютно, эксцессом, не на своем месте» [2.3]), за неослабевающий инстинкт восстания и за то, что ей удалось удержать верный курс, за стойкий отказ сойти на привычные берега жалкой легковесности или поддаться сутяжничеству философского ускользания от простого. При всей своей формулярной строгости перед нами не что иное, как пылкое признание в любви к тому шаткому немногому, что осталось от человека в этом мире. Читателю, «жадному до обнаружения места и формулы», она предлагает гнозис без спасения и яростный призыв к оружию. Является ли эта книга философской? Это антибиография, а «антибиография — подлинное сердцебиение антифилософии — есть выражение человеческого одиночества».

Май 2022 года, Плимут, Англия,

…Где люди и море — если можно так выразиться —

соприкасаются: море вторгается в жизнь большинства

людей, а люди познают о море кое-что или всё…42

Примечания: