Дар слезный: Александр Иванов о том, как плачут герои «Войны и мира»

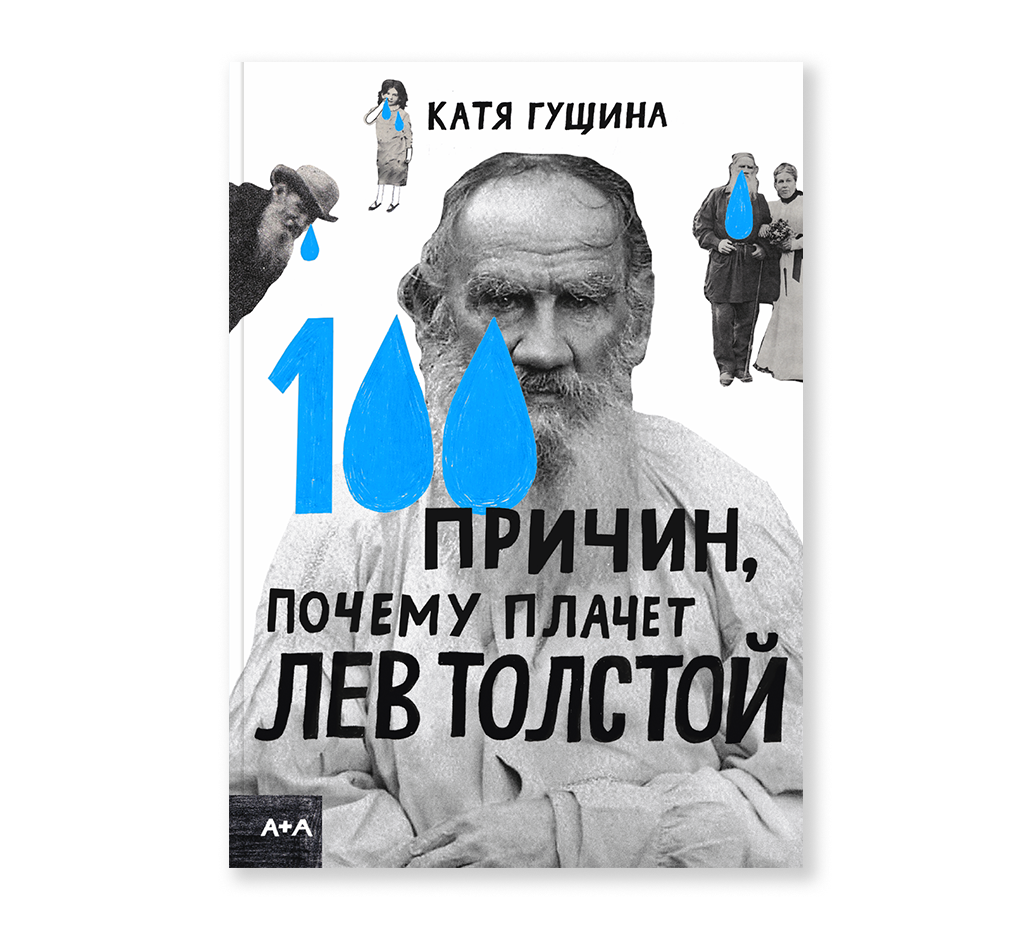

В книге «100 причин, почему плачет Лев Толстой», которая скоро выйдет в A+A, Катя Гущина обращает внимание на один не самый известный факт: Лев Николаевич Толстой, гигант русской прозы, русский граф и ветеран войны, вообще-то при жизни любил всплакнуть. Главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов исследует толстовские слезы вместе с Гущиной и рассказывает, как плачут персонажи великого классика.

Книга «100 причин, почему плачет Лев Толстой» притворяется книжкой для детей, хотя на самом деле это книга для взрослых. Или даже так: книга для взрослых, которые не забыли, что они когда-то были детьми, не расстались с чем-то детским в себе, не разучились плакать. Из этой книжки мы узнаем, что Лев Толстой был настоящим плаксой и что в детстве его даже прозвали «Лёва-рёва». Он плакал и когда стал взрослым, и даже когда сделался стариком. Его слезы вызывались самыми разными причинами — иногда пустяшными, иногда серьезными, иногда горестными и трагическими.

В православном богословии, с которым, как известно, у Толстого были серьезные споры, способность плакать от преизбытка чувств получила название «слезного дара». Монах Иоанн Лествичник, автор книги «Лествица» (VII в.), считал слезы вторым крещением: со временем человек, приняв крещение в младенчестве, оскверняет его своими поступками, а слезами он возвращает благодать крещения, как бы повторяет его, то есть слезы – нечто вроде крещенской влаги, духовно очищающей и возрождающей к новой жизни. И в этом смысле слезы предстают очень странной «материей»: в них вещественная природа трансформируется в духовную, пресуществляется, дематериализуется. Слезы бывают чувственными и духовными, а последние — горькими (очищающими) и сладостными (просветляющими), говорит «богословие слез».

А что же слезы Толстого? К какому виду слез относятся они? Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить, как и при каких обстоятельствах плачут герои толстовских романов. Остановимся на «слезных» эпизодах из «Войны и мира». Важно, что в романе плачут главным образом мужчины, причем чаще всего мужчины-солдаты, как, например, капитан Тушин: « – Ну, до свидания, – сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину. – До свидания, голубчик, – сказал Тушин, – милая душа! прощайте, голубчик, – сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза».

А вот сцена смерти «маленькой княгини» с плачущим старым князем Болконским, суворовским генералом, не терпящим, казалось бы, никаких сантиментов: «”Я вас всех любила и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали?” – говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо. В углу комнаты хрюкнуло и пискнуло что-то маленькое, красное в белых трясущихся руках Марьи Богдановны. Через два часа после этого князь Андрей тихими шагами вошел в кабинет к отцу. Старик все уже знал. Он стоял у самой двери, и, когда она отворилась, старик молча старческими, жесткими руками, как тисками, обхватил шею сына и зарыдал, как ребенок».

Самый, наверное, брутальный герой романа — бретёр, дуэлянт, прожигатель жизни Долохов — тоже плачет, раненый, после дуэли с Пьером: «Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова. Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали; но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно-нежное выражение лица Долохова. – Ну, что? как ты чувствуешь себя? – спросил Ростов. – Скверно! но не в этом дело. Друг мой, – сказал Долохов прерывающимся голосом, – где мы? Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее, убил… Она не перенесет этого. Она не перенесет… – Кто? – спросил Ростов. – Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать. – И Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что, ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее. Ростов поехал вперед исполнять поручение и, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бретёр-Долохов, жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой и был самый нежный сын и брат».

Одна из самых трагических сцен романа — гибель в бою Пети Ростова — заканчивается плачем Денисова, секунданта Долохова и его однополчанина: « – Убит?! – вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети. – Готов, – повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. – Брать не будем! – крикнул он Денисову. Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети. “ Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь”, – вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него».

Толстовские герои, наделенные «слезным даром», это любимые его персонажи. Слезы делают их еще ближе нам, читателям: мы как бы касаемся их изнутри, слышим их внутренние голоса, чувствуем то, что до Толстого не удавалось передать ни одному писателю в мире — тайные движения души, блуждающей среди других душ, соприкасающейся с этими другими душами, плачущей как бы навстречу им, в надежде на их встречный плач, обоюдное очищение слезами. Это толстовское «слезное действо» говорит о нем как о великом религиозном мыслителе-реформаторе. Толстой совершает в русском языке и в русском сознании до него небывалое: он превращает литературу — как языковое событие, а не как культурный институт — в нечто подобное религии. В толстовских слезах и в слезах его героев совершается освящение, сакрализация самого обыденного, посюстороннего, ограниченно «человеческого» — теперь, после Толстого, в нашем языке открывается пространство мирской религиозности, несвятой святости, того почти неназываемого, несказанного, что составляет неотчуждаемый дар русской литературы, ее настоящее сокровище.