В своей книге «Нос Рембрандта» Майкл Тейлор удивительно пристально прослеживает эволюцию творчества великого голландца через изображение им носов и других частей человеческого лица. Известно, как Рембрандт любил смотреться на себя в зеркало и зарисовывать увиденное. Майкл Тейлор с похожим вниманием подошел к наблюдению за лицом художника и его героев. В преддверии выхода в свет русского перевода книги мы публикуем одну из ее глав, в которой этот взгляд кажется особенно пронизывающим.

Американский поэт, эссеист и переводчик

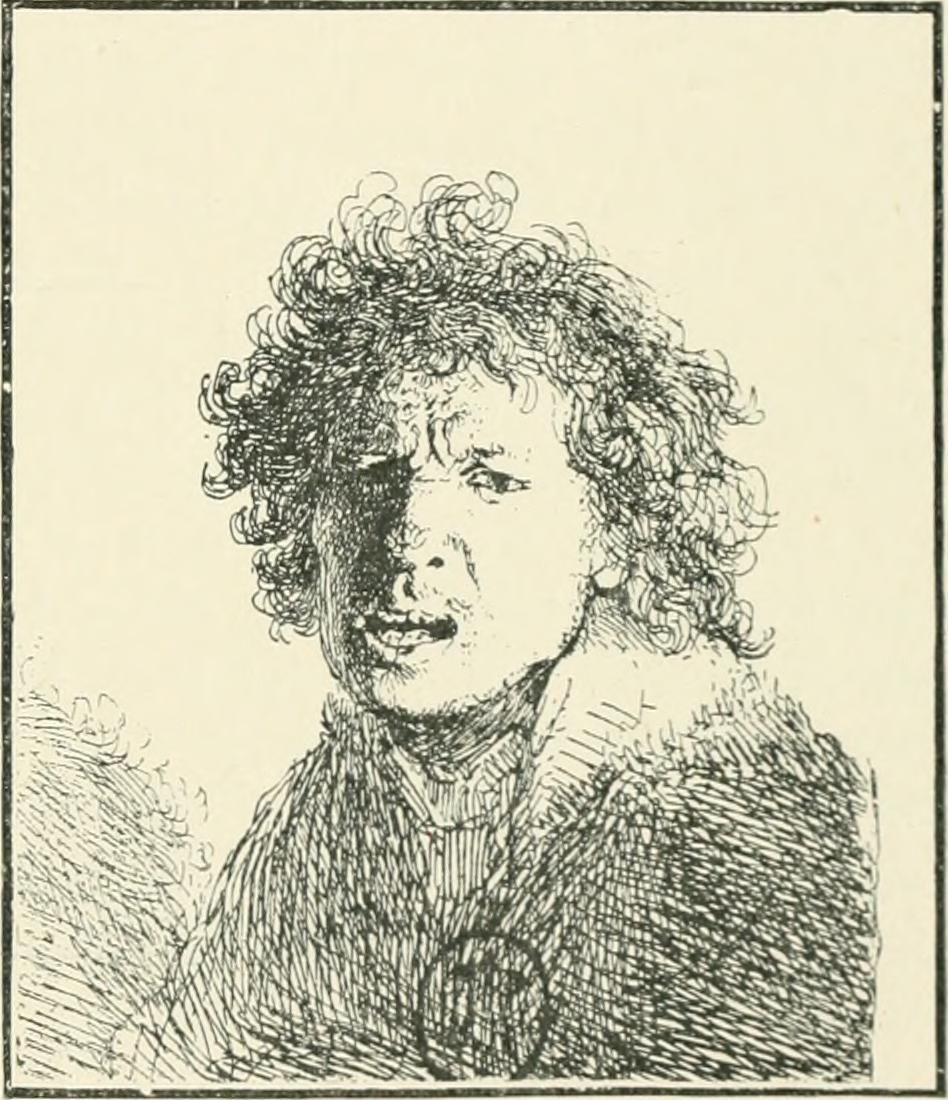

За несколькими примечательными исключениями сорок или более портретов, которые награвировал Рембрандт в первое десятилетие своего творчества (причем чуть больше, чем половина из них — автопортреты), похожи на технические упражнения: их предназначение — расширить спектр выражений лица и усилить эмоциональность образа. Некоторые из них — просто наброски, выполненные несколькими быстрыми штрихами, другие — своего рода эксперименты, а третьи — воплощения неудержимой энергии, с которой Рембрандт в свои последние лейденские годы овладевал новой для себя техникой. Глядя на них, поражаешься всё возрастающему мастерству, с каким переданы почти осязаемые волосы, уютно лежащие в тени и словно оживающие, когда на них падает свет (извилистые линии резца напоминают о Матиссе). В то же время впечатляют свобода и разнообразие, с которыми Рембрандт изображает физические черты и мимику, в частности — свои собственные: лоб то покрывается тревожными горизонтальными морщинами, то хмурится, собираясь в вертикальные складки; глаза сужаются в почти непроницаемые щелочки, выглядывают, как мыши, из-под набрякших век, широко распахиваются от ужаса, затуманиваются в минуты раздумий или холодно и вопросительно смотрят на мир. Они то суровые, то нежные, то мертвенно застывшие, то искрящиеся умом, то глумливые, то печальные. Это могут быть чьи угодно глаза, как и рот, тонкогубый и плотно сжатый на одном листе, толстогубый и приоткрытый — на другом; недовольно надутый — на третьем, сардонически улыбающийся — на четвертом, по-детски беспомощный и трогательный — на пятой; это рот не одного Рембрандта, а человека вообще.

А нос? Он — будто пластилиновый, такой податливый, что тоже может сгодиться для любого лица. Универсальный — вроде латекса, из которого голливудский гример может сделать что угодно: рыло чудовища или невинный носик Мадонны. Но Рембрандта, конечно, интересует не просто выразительность, хотя в его рычащем «Автопортрете с открытым ртом» (илл. 10) или в искаженном гримасой отвращения лице с «Восьмиугольного автопортрета» (илл. 12) есть мощный эмоциональный заряд. Для него важно начертание: как передать форму носа в технике, где всё — линия, где текстуры, цвета и объемы можно лишь, скажем так, вышить офортной иглой.

10

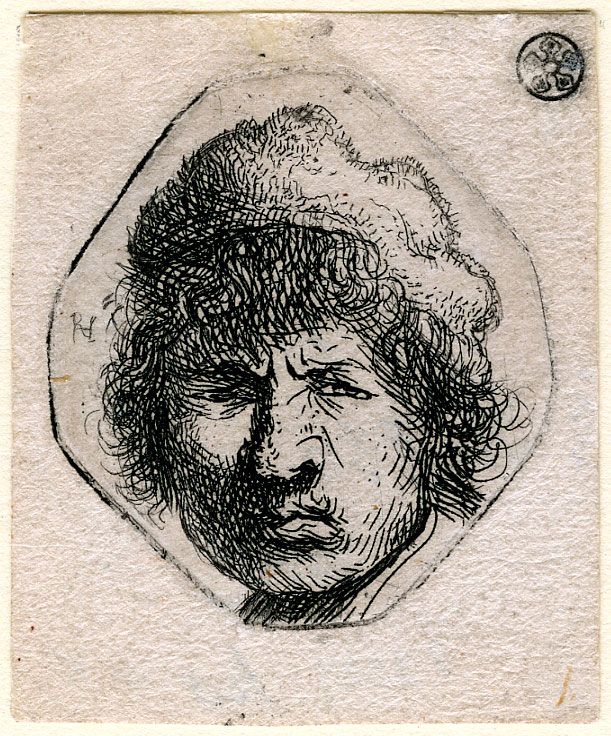

12

Проблема усугубляется трудностью изображения носа анфас или чуть под углом, каким он должен быть на автопортрете, если художник рисует его, глядя в зеркало. Сравните ранние автопортреты с изображениями бродяг, которые Рембрандт гравировал в тот же период, вполне возможно — с натуры, но явно под влиянием офортов с нищими, опубликованных в 1522 году художником из Лотарингии Жаком Калло. На большинстве этих рембрандтовых работ фигура оборванца, зачастую — калеки, показана в профиль или в три четверти. (Примечательным исключением служит «Автопортрет в образе нищего» (илл. 7), изображающий лохматого молодого увальня, который, примостившись на кочке, то ли канючит, то ли выкрикивает непристойности — эта гравюра явно относится к жанру «типажей», но по странной психологической причуде Рембрандт наделил нищего своими чертами.)

Всех этих пасынков судьбы — вернувшихся с войны солдат, сирот, безземельных крестьян, которые жили за счет скудной милостыни прижимистых кальвинистов, — объединяют ссутуленные, забитые позы, то есть прежде всего линии силуэта.

7

Многие из них словно отворачиваются от зрителя, пытаются спрятать лицо, и в таком ракурсе их то ли недоразвитые, то ли сломанные носы служат признаками социального статуса. Несколькими движениями иглы Рембрандт набрасывает на темном или светлом фоне характерные черты каждой физиономии. В этих портретах он приближается к скоропалительному приговору карикатуры, к ее остроумию ради остроумия, но в то же самое время вновь и вновь увлекается хаотичной штриховкой вокруг глаз и рта, обозначающей как резкую границу физической тени, так и глубокую тень прозябания, в которую заброшены эти отбросы общества. (Рембрандт не дает нам времени, чтобы задуматься над тем, собирательные ли это образы бродяг, попадавшихся ему на улицах, или портреты реальных людей, которые позировали за кружку пива. Они выглядят так, словно выхвачены прямо из жизни, даже если их образы созданы в мастерской.) Датируемые тем же годом, что и автопортрет Рембрандта в образе молодого щеголя или сановника, эти изображения парий показывают, что убожеством и немощью он был заворожен не меньше, чем величественностью: кажется, что в его внутреннем мире соперничали Фальстаф и принц Хэл.

Одно дело изобразить нос в профиль: тут достаточно очертания. Но как запечатлеть его в фас? При фронтальном взгляде форма и объем носа ускользают от зрителя: в нем меньше характерного, больше вещественного. Рецептов его изображения в таком ракурсе нет, можно разве что обойтись контуром ноздрей и двумя условными черными точками, а это неизбежно наводит на мысль — что в наскальных изображениях, что в граффити или детских рисунках — не о вдыхаемой полной грудью жизни, а о черепе под кожей. Из всех черт лица нос труднее всего передать визуально, и особенно — графически. Дело усложняется тем, что, в отличие от глаз и рта, нос всегда открыт миру, полному запахов, причем реакции его варьируются в очень узком спектре мускульных движений. Нос морщится, чуть-чуть вытягивается, смещается на пару миллиметров вправо или влево, раздувает ноздри или, напротив, сжимает их в момент отвращения, хотя это столь бесполезно, что приходится пустить в ход пальцы, чтобы не чувствовать вони. У носа нет выбора, пускать в себя что-то или нет (пусть иные портреты знатных персон и пытаются убедить нас в обратном): что до него доходит, то он и принимает в себя, будь то запах роз или фекалий. Нос — вместилище самого пассивного из наших чувств, его форма продиктована его уделом. И если нос испорчен болезнью, если он оброс бородавками или прыщами, стал сизым от невоздержанности, обзавелся шрамом от удара клинком, распух от укуса пчелы или насморка, то, будь он мощным или хлипким, печальным или надменным, плебейским или аристократическим, хозяин не более властен повлиять на его форму, чем контролировать свое чихание.

Если, конечно, владелец носа не изображает сам себя. Тут он одновременно и бог, и ремесленник: ему вольно сделать свой нос таким, каким он его видит, хотел бы или, наоборот, не хотел бы видеть. Правда, он должен решить проблему передачи своего видения на бумаге или холсте. Это сравнительно легко, если смотреть на нос в профиль, но если смотреть на него спереди, как делает художник, когда рисует себя с натуры (то есть, глядя на свое отражение в зеркале) и обладает лишь линиями и красками для передачи текстуры и цвета сего бесформенного выступа, тут слова «передать форму» едва ли применимы. Как можно передать форму объекта, у которого во фронтальном ракурсе просто нет определенных очертаний?

8

Решение, на котором Рембрандт остановился в наброске 1628 года размером не больше визитной карточки — по-видимому, то была первая его попытка запечатлеть себя в технике офорта (илл. 8), — явно его не устроило, поскольку осталось без продолжения. Это один из самых спонтанных среди его автопортретов, построенный исключительно на линиях, без всякой моделировки, то есть без теней, если не считать легкой тени над верхней губой, которая показывает, что нос выступает над поверхностью лица (впрочем, возможно, и там тень — вовсе не тень, а пробивающиеся усы). Сам же нос передан двумя тонкими, почти параллельными вертикальными линиями, обозначающими его длину и ширину, горизонтальной волнистой линией мясистых «крыльев», пятнами ноздрей и полукругом кончика: почти что идеограмма, условное обозначение, не далеко ушедшее от носов, которые изображали средневековые мастера.

В «Автопортрете с толстым носом» (илл. 9), еще одном миниатюрном офорте того же года (когда Константин Гюйгенс, секретарь нового правителя Республики Соединенных провинций — штатгальтера Фредерика Хендрика Оранского — прибыл в Лейден и открыл для себя восходящих звезд местной живописи, Яна Ливенса и Рембрандта), крылья носа уплощены, ноздри подчеркнуты, а спинка почти убрана — следы гравюрной иглы в этой области слабы до неразличимости. Образ вышел очень характерным: детское лицо с еще не сформировавшимся носом и глазами-бусинками, словно у какого-то грызуна.

Двумя годами позже выполнен «Автопортрет с раскрытым ртом» (илл. 10), в котором ничего мышиного нет: на сей раз Рембрандт примеряет на себя кошмарный образ рычащего безумца. Спинка носа делит лицо на две зоны: темную, ночную, и бледную, как свет неполной луны — светила, вселяющего безумие. Похожая на лесенку из горизонтальных змеевидных морщинок, она уходит вверх над пугающе разверстыми ноздрями. Крылья носа искажены гримасой ярости или звериного ужаса. Круглое пятнышко света лежит на кончике носа, будто капля пота, — так мог бы выглядеть человек, очнувшийся в поту от ночного кошмара.

9

В «Автопортрете в шапке и с открытым ртом» (1630) (илл. 11) — другом офорте того же периода и еще меньшего размера — Рембрандт пробует еще один очерк губ, теперь словно свистящих или, может быть, шепчущих. Вид или ощущение чего-то невыносимого заставляет его отпрянуть и скорчить гримасу; свет бьет в глаза и падает на вытянутую пирамиду носа, который с равнодушием архитектурного сооружения возвышается над лицом, охваченным бурей эмоций. Ноздри снова обращены к зрителю, будто затем, чтобы вместе с приоткрытым ртом и распахнутыми глазами показать, как беззащитен изображенный. Здесь Рембрандт без доспеха, его не маскирует пышный наряд, при нем нет никакого оружия, кроме бесполезной пародии на бивень в виде тени, отбрасываемой безнадежно уязвимым носом.

Самый маленький из автопортретов Рембрандта — офорт всё того же 1630 года размером с почтовую марку (илл. 12) — изображает его с гримасой омерзения на лице. Не сам ли себе он претит (в конце концов, это же его отражение в зеркале)? Все мускулы лица напряглись от неприязни. На этой крошечной виньетке, созданной в последний год жизни художника в родном доме, его нос резко выдается вперед — уродливый вырост на маске презрения к самому себе.

11

После переезда в Амстердам эти образы молодого живописца, поглощенного борьбой с самим собой и с трудностями своего искусства, сменяются серией автопортретов, выражающих крайнюю степень самообладания и самоуверенности. Взять хотя бы сравнительно крупный «Автопортрет в шляпе с пером и с саблей» (илл. 13), созданный в 1634 году, том самом, когда Рембрандт женился на хорошенькой, пышной Саскии ван Эйленбург. На этом офорте он предстает толстопузым солдатом удачи, чья массивная фигура напоминает о кряжистых моделях Дюрера. Его правый кулак уперт в бедро, поза — элегантный контрапост, левая рука покоится на рукояти сабли. Это та же самая поза, которой изумляет зрителя «Автопортрет в восточном одеянии» (1631), но, хотя в ракурсном сокращении правой руки офорт грешит против правды, его образ настолько же убедителен, насколько тот, что три года назад создавала картина, кажется пустым позерством. Художник прибавил в весе (и буквально, и метафорически), его чванливая самоуверенность прямо-таки прет из-под отороченного мехом плаща и нагрудника, которые знакомы нам по предыдущим помпезным автопортретам. Дерзость человека-горы, смотрящего на нас сверху вниз, уравновешивается лишь дерзостью штриховки, которой моделированы складки и освещенные места его тяжелых одежд. В массивной фигуре чувствуется апломб, но его умеряют мягкие пятна света и тени на полированной стали нагрудника, а также мастерски проработанные детали головы и шляпы с пером (Рембрандт снова использовал ту же эгретку, что и в «Добром самаритянине»). Спутанные, проволочные волосы, обросший щетиной подбородок, часовые пружины усов, пушистые брови, ворс на меховой шляпе, пучок легчайших перьев — неужели всё это сделано с помощью кислоты, разъедающей металлическую пластину? Менее чем через десять лет после первых опытов в офорте художник показывает нам, что может изобразить средствами этой техники абсолютно всё.

13

Его глаза, похоже, смеются под волнами лезущих в них кудрей. Свет падает на левый глаз так, что в нем словно горит искорка, бросающая нам вызов. Если у нас оставалась хоть тень сомнения относительно притязаний Рембрандта на художественное превосходство, грубая мощь его носа рассеивает ее окончательно. (Говорят, что Оливер Кромвель приказал английскому живописцу голландского происхождения Питеру Лели написать его портрет честно, воспроизводя «все неровности кожи, прыщи и бородавки». И вот перед нами Рембрандт, величественный как Кромвель, и с бородавками на носу.)

Перевод: Е. Дунаевская