Как понимать фотографию

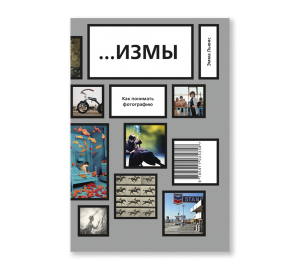

Во время первого карантина у нас вышла небольшая энциклопедия «…ИЗМЫ. Как понимать фотографию». Автор книги — Эмма Льюис, сотрудница Tate Modern, куратор и историк фотографии. Отталкиваясь от прошедших недавно и только грядущих годовщин, мы решили показать, насколько полезным может оказаться настоящее издание.

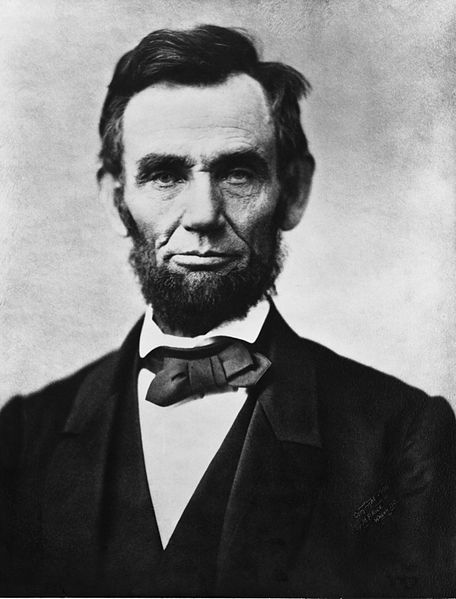

Александр Гарднер. Геттисбергский портрет. 1863

8 ноября 1863 года Александр Гарднер запечатлел Авраама Линкольна. «Геттисбергский портрет» стал ключевым изображением одного из самых знаменитых президентов США. У американского фотографа, конечно, есть и другие портреты, например, солдат, индейских вождей, заключенных. Но больше он известен тем, что дотошно фиксировал ужасные последствия Гражданской войны между северянами и конфедератами. Или режиссировал их.

С изобретением мокроколлодионного процесса фотографы получили возможность документировать многочисленные конфликты, начавшиеся во времена европейской колониальной экспансии. Хотя оборудование оставалось громоздким, его можно было перевозить в специальных вагончиках, служивших также передвижными фотолабораториями. Фотография стала использоваться в пропагандистских, коммерческих и военных целях.

Первыми военными фотографиями считаются дагеротипы Американо—мексиканской войны (1846–1848), а менее десяти лет спустя Крымская война (1853–1856) получила широкое освещение в прессе и привлекла внимание таких фотографов, как Жан-Шарль Ланглуа, Роджер Фентон, Джеймс Робертсон и Кароль Сатмари. Из-за технических ограничений фотографы чаще запечатлевали подготовку к бою, последствия боевых действий и армейскую жизнь, чем сами сражения.

Тимоти О’Салливан. Жатва смерти. Геттисберг, 1863

В похожем стиле работали фотографы времен Гражданской войны в США (1861–1865) Джордж Барнард, Мэтью Брэди, Джордж Кук, Александр Гарднер и Тимоти О’Салливан. Фотографии исторических событий успешно продавались. Брэди обучал фотографов и отправлял их в армию, а запряженные лошадьми вагончики с фотолабораториями следовали за ними. Во время этой войны было сделано более 7000 фотографий с изображениями поля боя, военных лагерей и руин.

В период с конца 1850-х и вплоть до 1880-х годов такие фотографы, как Феличе Беато, Джон Бёрк, Гюстав Ле Гре и Джон Маккош, документировали военные конфликты в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Под вопросом и достоверность фоторепортажей времен Парижской коммуны 1871 года, выполненных Жюлем Андриё, Эженом Аппероми Брюно Браке. Последнему французское правительство платило за то, чтобы он фабриковал доказательства преступлений, якобы совершенных Коммуной.

(из главы «Ранняя военная фотография»)

***

9 ноября 1924 года родился американский фотограф Роберт Франк, мастер уличной фотографии и арт-документализма.

Роберт Франк. Вагон, Новый Орлеан. 1955 (из книги «Американцы»)

Современный подход к уличной фотографии сформировали Андре Кертес и Анри Картье-Брессон в 1930-х годах. Их фотографии воплощали гармоничный баланс геометрии и формы. Концепцию лучше всего объясняет нашумевший заголовок книги Картье-Брессона, изданной в 1952 году, — «Решающий момент». Под решающим моментом Картье-Брессон понимает долю секунды, когда все необходимые компоненты кадра совпадают, придавая событию «правильное выражение».

В 1940–1950-х годах этот подход — глубоко формальный и нередко описываемый в контексте его «вневременности» — совершенствовали европейские фотографы, желавшие запечатлеть стремительно уходящую натуру. Робер Дуано и Вилли Рони, к примеру, выражали таким образом свою любовь к Парижу. Однако одним из самых поэтичных изображений французской столицы мы обязаны сторонникам итальянского неореализма Пьерджорджо Бранци и Альфредо Камизе. Используя резкий тональный контраст, они привлекали внимание к текстуре, линиям и деталям осыпающихся и вместе с тем живописных зданий. Фотохудожники придавали эмоциональный заряд тихим повседневным сценам. В поcлевоенные годы этот классический подход начал приобретать все более значительное социальное и политическое измерение.

В тот же период многие уличные фотографы формировали совершенно другой подход к документированию общественной жизни. Для них город был театральной сценой, где каждый день разыгрывались и комедии, и трагедии. Поэтому внимание уделялось не только выстраиванию безупречной композиции, а еще и необходимости передать действиеи энергетику. В США основой для реалистического подхода к уличной фотографии стали новые принципы документальной и репортажной фотографии, сформировавшиеся в 1930–1940-х годах. Уокер Эванс, фотограф Администрации по защите фермерских хозяйств, и Хелен Левитт, член объединения «Photo League», поведали миру о том, что тонко подмеченная деталь вроде вывески магазина (в случае Эванса) или детского рисунка мелом (в случае Левитт), может многое поведать о жизни местного сообщества. А Уиджи, гуляя по улицам Нью-Йорка со своим фотоаппаратом со вспышкой, рассказал о том, чем дышат жильцы сдаваемых в аренду домов, не обойдя вниманием и криминальные районы — грязную и мрачную часть города.

Этому же подходу был верен Роберт Франк, автор фотокниги «Американцы» (1958), вдохновленной «Американскими фотографиями» Эванса (1938).

Живые, зернистые фотографии Уильяма Кляйна дышали конфронтацией, отчуждением и несдержанностью. Он документировал совсем не тот мир, что снимали Картье-Брессон и его современники.

(из главы «Улица и общество»)

***

12 ноября 1933 года датируется первое фото лох-несского чудовища.

Постановочная съемка, апроприация, обработка изображений позволяют фотографам размывать границу между фактами и вымыслом, представляя зрителю под видом правды плод фантазии.

Статус фотографии как свидетельства часто оспаривается, но ее способность рассказывать историю очевидна для всех. Основываясь на ней, современные фотографы охотно комбинируют реальные и воображаемые элементы, создавая сложные и визуально насыщенные нарративы.

Неизвестный художник. Дагеротип Пушкина. Начало 2010-х

Некоторые их них пробуют рассказать подлинную историю, не документируя, а инсценируя или воссоздавая ее. Так, Кристина де Миддел, в прошлом фоторепортер, открывает новые способы увлечь зрителя захватывающей историей, играя с вымыслом. Ее серия «Афронавты» (2012) состоит из постановочных фотографий, рассказывающих о космической программе Замбии 1960-х годов, которая осталась практически не задокументированной. Дополненные псевдоархивными материалами, фотографии составляют очень убедительный нарратив. На реальных, но не слишком известных событиях основывается в своей работе и Макс Пинкерс. В 2013 году он создал своеобразную летопись индийской активистской организации, объединив портреты ее участников, реальные фотографии и газетные вы резки с постановочными сценами и символическими натюрмортами.

Килуанжи Киа Хенда. Из серии «Икар-13». 2007

Фиктивный нарратив способен привлечь внимание к авторитарному характеру фотографии, заставляющей зрителя верить в то, что он видит. Жоан Фонкуберта создает мастерские «подделки», отвечающие всем стандартам научной документальной фотографии. Килуанжи Киа Хенда, по собственному призванию, интересуется склонностью фотографии «всюду искать сенсации, умалчивать и дезориентировать». В серии «Икар-13» (2007) он представил снимки, сделанные в местах, которые трудно идентифицировать, в качестве «хроники» экспедиции ангольской научной миссии к солнцу, тем самым иронически обыграв амбиции страны после обретения независимости. В свою очередь Александра Летбридж подчеркивает не правдоподобие фотографии, а ее способность стимулировать воображение. В «Охотнике за метеоритами» (2014) и других проектах она причудливо комбинирует архивные, найденные и измененные фотографии. В итоге граница между реальностью и вымыслом становится предельно зыбкой.

Сторонники строгой документации тоже порой играют с фактами и вымыслом. Так, Эрика Макдональд, работая над серией «Шерпы из бруклинских прачечных» (2012–2013), дала документальным снимкам людей, направляющихся в прачечную, не подкрепленные ничем, кроме ее фантазии, названия и тем самым удачно сместила акценты в изображении реальности, не исказив ее по существу.

(глава «Фиктивный нарратив»)

***

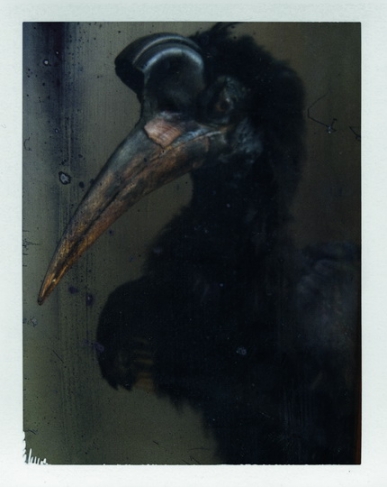

17 ноября 1941 года родилась французская фотохудожница Сара Мун, чьи работы можно часто увидеть на выставках, которые организует московский Мультимедиа Арт Музей. Она продолжает и развивает традиции пиктореализма.

Основы пикториализма, то есть живописного стиля фотографии, были заложены в 1850-х годах, когда появились сообщества энтузиастов, стремившихся закрепить за фотографией статус искусства. По их мнению, добиться этого можно было путем повторения тем и стилей, свойственных живописи, обращаясь к пасторальным, аллегорическим и религиозным сюжетам. Один из самых интересных примеров пикториализма — «Два образа жизни» Оскара Густава Рейландера, утонченное живое полотно, которое он собрал из тридцати с лишним негативов. Рейландер, наряду с Генри Пичем Робинсоном, Камилем Сильви и Гюставом Ле Гре, использовал метод комбинированной печати разной сложности, создавая придуманные многофигурные сцены.

Сара Мун. Тень волка. 2010

Как и у многих ведущих фотографов той эпохи, подход Робинсона к форме, композиции и стилю был вдохновлен академической живописью. Его яростно критиковал Питер Генри Эмерсон , противопоставлявший подражательности и искусственности натурализм. В своих работах он старался передать особенности человеческого зрения: на его снимках лишь часть изображения находится в фокусе, а все остальное слегка размыто.

К середине 1890-х в Европе появилось множество ответвлений пикториализма. Эти группы объединяли фотографов, ставящих художественную выразительность выше документальности, а искренность и мастерство — выше коммерциализации фотографии. Наиболее активны были Венский фотоклуб, Парижский фотоклуб и английское Братство сомкнутого кольца, в которое входили и иностранцы, в том числе американские фотографы Альфред Стиглиц, Кларенс Уайт и Фред Холланд Дей. После того как в Японии и Австралии в конце 1890-х годов прошли выставки английских и венских пикториалистов, в этих странах тоже началось увлечение художественной фотографией. По всему миру стали открываться фотографические общества, любительские фотоклубы, печатались журналы, проводились ежегодные выставки.

В США лидерами движения были Стиглиц и его единомышленники — Уайт, Гертруда Кезебир, Эдвард Стайхен и Элвин Лэнгдон Коберн, покинувшийв 1902 году Нью—Йоркский фотоклуб, чтобы основать группу «Фото-Сецессион». Стиглиц продвигал пикториализм в своем роскошном, выходящем раз в четыре месяца и доступном только по подписке журнале Camera Work, а также выставлял работы пикториалистов в своем выставочном пространстве на Манхэттене — «Маленькой галерее Фото-Сецессиона» (впоследствии известной как «291»).

Значительную роль в развитии движения сыграли Кезебир, Эва Уотсон—Шютце и Анна Бригман. Фото-Сецессион стал платформой для женщин-фотографов.

Подтверждением могут служить благосклонно принятые публикой выразительные портреты английского фотографа Джулии Маргарет Камерон.

Хотя пикториалистов и объединяло желание «поднять» фотографию до уровня изящного искусства, единой эстетики у них не было. Некоторые использовали масляную, бромомасляную или гумбихроматную печать, позволявшую воспроизводить на негативе или отпечатке художественные эффекты: к примеру, нанесение эмульсии или чернил создавало эффект мазка кистью. Робер Демаши предпочитал мягкий, пастельный стиль гумбихроматного процесса, но недоброжелатели критиковали его работы за излишнюю размытость. Генрих Кюн достиг успеха, используя автохром. Его цветные фотографии выдержаны в бурлящем энергией импрессионистском стиле. Многие сторонники пикториализма предпочитали процессы, имитирующие живопись или графику, другие, как Фредерик Эванс, отрицали любое подражание. Эванс подчеркивал эстетические свойства света, работая с деликатными тонами, свойственными платиновому процессу.

Сара Мун. Черная птица. 2015

Широкой была и тематика пикториализма. Члены «Сомкнутого кольца», в частности соучредитель клуба Джордж Дэвисон, обращались к милым буколическим сюжетам, а чешские пикториалисты Антон Йозеф Трчка и Франтишек Дртикол, создавая свои стилизованные портреты и ню, вдохновлялись символизмом и ар-нуво, в то время как американские сецессионисты пробовали себя в самых разных темах, от мрачных ночных сцен (Стайхен) до экспериментальных постановочных портретов (Холланд Дей) и пейзажей (Коберн). Японец Сюдзан Курокава хранил верность композиции, типичной для японской живописи, в то время как некоторые его соотечественники перенимали западную эстетику.

К концу 1910-х годов и в следующем десятилетии ведущие группы пикториалистов начали распадаться из-за отсутствия единого стиля и тематики, а также под влиянием Первой мировой войны. Многие сторонники этого направления из Европы и США переключились на более драматичную эстетику модернистской фотографии. Однако история пикториализма на этом не закончилась. Во многих странах, включая Чехословакию, Японию и Австралию, два подхода продолжали сосуществовать, в том числе в гибридных формах, вплоть до 1940-х годов.

(из главы «Пиктореализм»)