Китай, который мы не знаем: три ошибки русского читателя

Запуская проект hide books, издательство Ad Marginem поставило амбициозную задачу: представить русскому читателю современную философскую и критическую литературу Восточной Азии и Дальнего Востока, переосмыслив привычные западноцентричные взгляды на мир. Специально для журнала Ad Marginem и в поддержку hide books мы попросили филолога-китаиста и редактора журнала «Перевод» Юлию Дрейзис рассказать о том, какие главные ошибки допускает русский читатель, думая о Китае, и как их избежать.

В 2013 году китайский фильм «Прикосновение греха» (Тянь чжудин 天注定, «Это судьба») режиссёра Цзя Чжанкэ шокировал западную публику на Каннском кинофестивале. Четыре истории о насилии, коррупции и мести, снятые с документальной точностью, без музыкального сопровождения и психологических объяснений — просто камера фиксирует, как человек убивает, как распадается семья, как рушится жизнь. Европейские критики недоумевали: где же знаменитая китайская созерцательность, философская глубина, поэтическая метафоричность? Но именно эта жёсткая, почти репортажная манера и есть одно из лиц современной китайской культуры — лицо, которое русский зритель часто не готов увидеть.

Если вы откроете китайский TikTok или посмотрите популярные китайские рекламные ролики, вас может удивить их прямолинейность: крупные планы жующих ртов, чавканье, громкая музыка, яркие кричащие цвета, гиперболизированные эмоции. Никакой сдержанности и утончённости, которую мы привыкли ассоциировать с китайской эстетикой. Для русского зрителя это выглядит чуть ли не вульгарно. Но это и есть живая современная китайская культура — не та, что изображена на шёлковых свитках в музеях, а та, что существует здесь и сейчас. Для русского читателя, воспитанного на представлениях о китайской культуре как царстве изящной символики и тонкой недосказанности, такая откровенность оказывается шоком. Китайская литература может показаться «слишком натуралистичной, физиологичной и неприятной» — именно так многие описывают первое впечатление от современной китайской прозы.

Этот разрыв между ожиданиями и реальностью — лишь один из симптомов более глубокой проблемы в восприятии китайской культуры. Стереотипы создают пропасть между тем, что мы думаем о Китае, и тем, что представляет собой китайская культура сегодня.

Миф о единообразии: Китай как монолит

Первое и, пожалуй, самое фундаментальное заблуждение — представление о Китае как о культурно однородном пространстве. Когда мы говорим «китайская культура», «китайский язык», «китайская литература», то невольно подразумеваем нечто единое, цельное, лишённое внутренних противоречий и региональных различий. На самом деле Китай — это пространство колоссального культурного разнообразия. Достаточно взглянуть на языковую ситуацию: лингвисты выделяют десять крупных диалектных групп, которые объединяют более двухсот диалектов. Причём речь идёт не о незначительных фонетических различиях — эти «диалекты» настолько отличаются друг от друга, что их носители попросту не понимают друг друга. Житель Пекина не поймёт жителя Гуанчжоу, говорящего на кантонском, а уроженец Шанхая не разберёт речь человека из Фуцзяни, владеющего южноминьским.

Исторически сложилось так, что юг и север Китая всегда развивались по-разному. Это различие проявляется на всех уровнях — от музыкальных традиций до бытовых привычек. Река Янцзы традиционно делит страну на два обширных региона, и это деление отнюдь не формальность. На севере преобладает континентальный климат с суровыми зимами и жарким летом, что роднит его с российскими широтами; традиционная северная кухня напоминает русскую: здесь едят пельмени (цзяоцзы), много продуктов из пшеницы, пшёнку, квашеную капусту. На юге же, где царит тёплый влажный климат, основу питания составляют рис, морепродукты, свинина и курица.

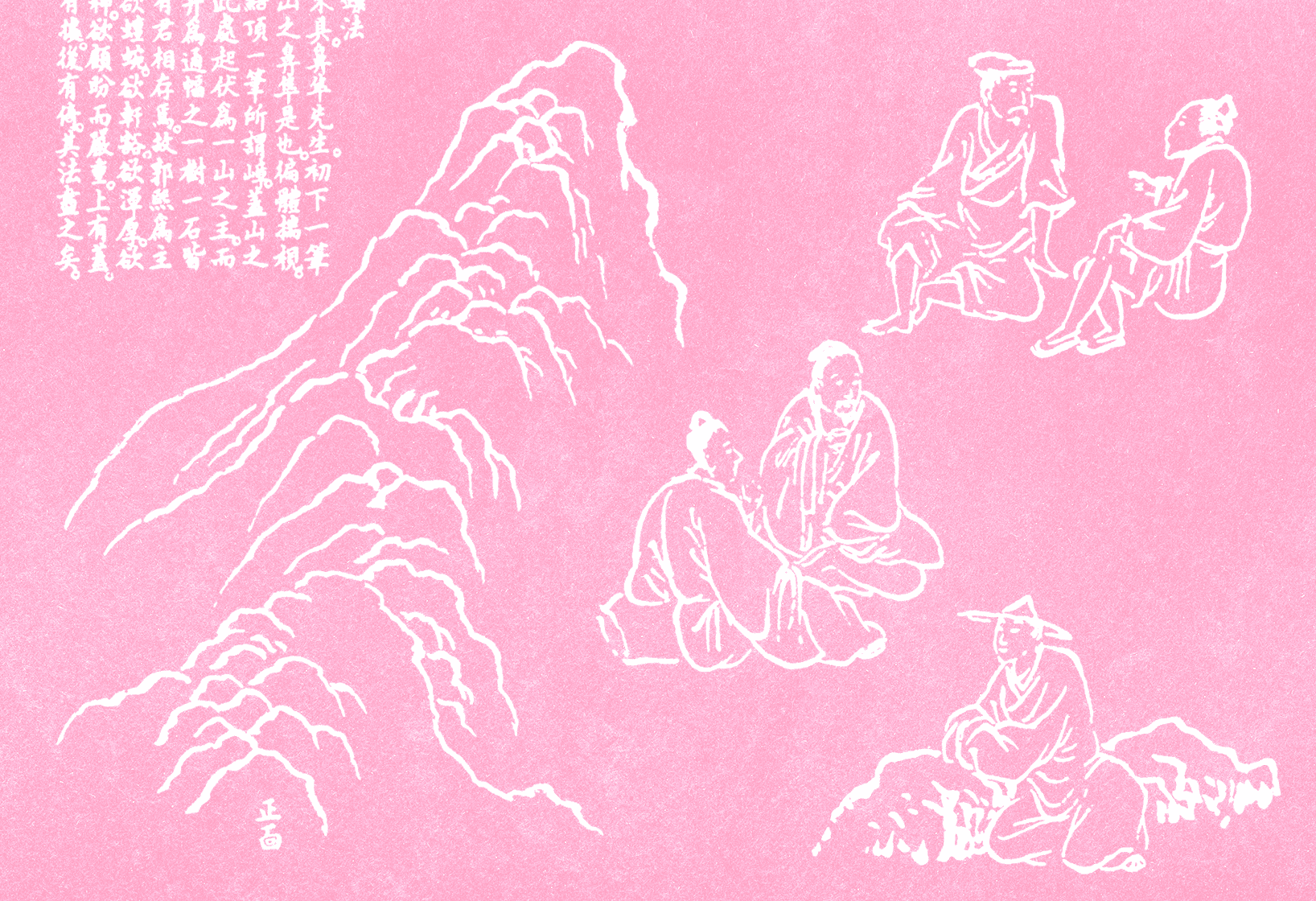

Рис и пшеница — это мощные культурные маркеры, формирующие региональную идентичность. Когда в современном китайском тексте появляется образ рисового поля, залитого водой, с крестьянами, работающими по колено в грязи, — для южного читателя это будет картина из его собственного детства, воспоминание о запахе влажной земли и бесконечном труде предков. Для северянина же, выросшего среди пшеничных полей на сухих лёссовых почвах, этот образ остаётся экзотикой, чужой реальностью. Точно так же упоминание пельменей мгновенно отсылает к северной культуре, к домашнему очагу северного дома, тогда как для южанина это лишь любопытное блюдо соседнего региона. Даже бамбук — один из центральных символов китайской поэзии и живописи, воплощение стойкости и благородства — воспринимается по-разному: на юге это часть повседневного ландшафта, материал для строительства и письма, а на севере скорее книжный образ, заимствованный из высокой литературной традиции. Даже вернувшись к самым истокам китайской поэзии, мы увидим, что вся классическая литературная традиция южного царства Чу отличалась от северной «Книги песен» (Ши цзина) именно обилием южных реалий, яркостью, фантастичностью, шаманским экстазом.

Эта неоднородность проявляется не только в языке, но и в способах художественного мышления, в системе образов. С каждым регионом связаны свои стили традиционной драмы, живописи, танца. Не учитывая этого внутреннего многоголосия китайской культуры, мы рискуем пропустить целые пласты смыслов.

Забытые корни: аграрный характер китайской культуры

Второе заблуждение связано с недооценкой глубоко аграрного, крестьянского характера китайской культуры. Не стоит забывать, что на протяжении большей части истории Китай представлял собой огромную крестьянскую массу — с тоненькой прослойкой образованного сословия.

Около 90% населения Китая на протяжении веков составляли преимущественно неграмотные земледельцы. В нашем восприятии китайской литературы мы часто фокусируемся исключительно на высокой, элитарной традиции — на конфуцианской учёности, каллиграфии, изысканной поэзии в жанрах ши и городского роменса-цы. При этом мы упускаем из виду мощнейший пласт простонародной культуры, которая всегда существовала параллельно «изящной» традиции.

Низовое, телесное прорывается в китайской культуре сплошь и рядом, даже, казалось бы, через соцреализм. Это особенно очевидно в современной китайской литературе. Возьмём, к примеру, роман Юй Хуа «Братья», где описывается толпа, наблюдающая за тем, как школьный учитель тащит по улице труп, вывалянный в нечистотах, — это описание передаёт ощущение огромной, жующей, плюющей, хохочущей и совершенно одержимой толпы, которая и есть реальность существенной части китайской жизни.

Раблезианство, телесность, физиологические подробности, которые могут шокировать русского читателя, привыкшего к иной литературной традиции, — это не авторский эпатаж, а проявление глубинной, исконной народной культуры. Показательный пример — творчество нобелевского лауреата Мо Яня, чьи романы переполнены описаниями телесных процессов, физиологических подробностей, голода, болезней, крови и экскрементов. В романе «Большая грудь, широкий зад» эта телесность вынесена уже в само название — грубое, физиологичное, шокирующее западного читателя. Героиня носит такое имя именно из-за своих физических характеристик, определяющих её способность рожать и кормить детей. На протяжении всего романа, охватывающего историю Китая с 1940-х по 1990-е годы, Мо Янь не щадит читателя: здесь и японские казни с подробным описанием разложения тел, и голод Большого скачка, когда люди ели кору и землю, и абсурд «культурной революции». Переводчик Игорь Егоров отмечает, что Мо Янь «следует традициям китайского натурализма», к которому «сначала надо привыкнуть».

Этот натурализм — не просто авторская манера, а проявление той самой крестьянской, земной основы китайской культуры, которая прорывается даже сквозь идеологические рамки соцреализма. Китайская соцреалистическая литература была «деревенской литературой» по своей сути: крестьяне составляли основу революции, а сама социалистическая культура строилась на фундаменте крестьянской культуры. В отличие от советского соцреализма, где физиологические подробности часто купировались редакторами как «не соответствующие жанру», китайский соцреализм сохранял связь с народной традицией, где телесное, материальное, конкретное всегда имело первостепенное значение. Даже когда китайские писатели создавали идеализированные образы «новых людей», их персонажи оставались крестьянами со всеми своими привычками, бытом, телесным опытом. Эта неустранимая телесность, физиологичность — не девиация, а норма китайской литературной традиции, идущая от многовековой крестьянской культуры.

Парадокс современности: Китай как страна модерна

Третье, и, возможно, самое парадоксальное заблуждение касается природы современной китайской культуры. Мы привыкли думать о Китае как о стране древних традиций, конфуцианской мудрости, непрерывной преемственности с прошлым. Но современная китайская культура — это в значительной степени культура, рождённая из радикального разрыва с традицией.

Столкновение с западной модерностью, начавшееся с болезненного опыта Опиумных войн 1840–1860-х годов, привело к тому, что у китайской интеллигенции возникло ощущение: чтобы выжить, нужно срочно что-то менять. Литературная и культурная революция начала XX века была, по сути, актом насильственной модернизации. Реформаторы, такие как Ху Ши, выступали за переход от классического языка к разговорному, за пересмотр конфуцианских норм. Если в России поэтический авангард с его языкотворчеством и намеренным косноязычием зачастую оказывается обращён в архаику, то современная китайская литература и поэзия утверждают своё существование как апофеоз современности в искусстве.

Вот почему китайские поэты с такой лёгкостью оперируют европейскими реалиями, рассыпают по тексту отсылки к древнегреческой мифологии, Набокову, Кафке, напрямую идентифицируют себя с некитайскими авторами. Для китайских писателей 1980-х годов огромную роль играли русские поэты Серебряного века, Кафка был любимым автором едва ли не каждого второго писателя. Это не подражание Западу и не потеря культурной идентичности, а следствие того, что современная китайская литература изначально конституировалась как модерная — как часть глобального литературного процесса XX века.

Связь с традицией при этом не исчезает полностью, но остаётся хотя бы в её отрицании, деконструкции. Например, поэт И Ша в своём стихотворении «Мэйхуа: неудачное лирическое стихотворение» высмеивает ультратрадиционный образ сливы-мэйхуа. Схожая стратегия деконструкции характерна для китайских авангардистов 1980-х. Юй Хуа в своём раннем рассказе «Кровавые цветы сливы» (1989) тоже использует классический литературный образ мэйхуа, но не как символ стойкости и чистоты, а как маркер насилия и крови. Деконструкция традиционной этики здесь выливается в одержимость изображением насилия.

Современная женская поэзия тоже показывает «снижение» традиционных образов: мы видим отказ от идеализации материнства и женственности, переход от возвышенно-обобщающих образов к реально-бытовым, исследование эмоциональных и психических состояний женщины, её повседневной жизни. Китайский авангард сознательно дистанцируется от традиции в попытках выработать альтернативу официальному дискурсу, детерминизму, рационализму и другим положениям китайского «нового Просвещения».

Наши «искажения оптики» связаны между собой. Мы представляем Китай монолитным, древним, неизменным — и тем самым лишаем себя возможности увидеть реальную китайскую культуру во всей её сложности, противоречивости и динамичности. Мы не замечаем внутреннего разнообразия, не учитываем мощного влияния простонародной традиции, не понимаем, что современная китайская литература — это прежде всего литература модерна, рождённая в начале XX века в результате радикального разрыва с прошлым.

Понимание китайской культуры начинается с признания простого факта: у нас есть важные точки схождения, но различия при этом фундаментальны. Мы действительно похожи — общей культурной фиксацией на литературе, на истории; и у нас, и в Китае писатели видят себя борцами за новое общественное устройство. Мы обладаем сходным историческим опытом жизни при коммунизме, репрессий, травм, разрушения традиционного деревенского уклада, стремительной урбанизации. «Литература шрамов», возникшая после смерти Мао Цзэдуна, перекликается с лагерной прозой — в Китае есть свой Шаламов (Чжан Сяньлян) и свой Солженицын (Ван Мэн). Более того, китайские писатели многое заимствовали из русской традиции: Серебряный век повлиял на поэзию 1980-х годов, советские литературные формы активно использовались в литературе китайского соцреализма.

Но именно это сходство создаёт ловушку: мы рискуем проецировать на китайский текст наши собственные культурные коды и совершенно не заметить того, что в нем на самом деле происходит. Даже когда китайские авторы высмеивают национальные особенности — например, Мо Янь в романе «Страна вина» обнажает «главную китайскую одержимость — одержимость пищей», это остаётся глубоко китайским жестом. Только взглянув глубже, мы получаем возможность читать китайскую литературу как она есть — без экзотизации, без упрощения, без проекции собственных ожиданий.