«Для меня очень важно здесь остаться рассказчиком, не навязывающим свое мнение»

Катя Гущина — автор «100 причин, почему плачет Лев Толстой» готовит новую книгу: «Горький, который хотел летать». История, которая начинается с детства Максима Горького, тогда еще Алёши Пешкова, и заканчивается, когда писатель достигает таких высот в новом советском государстве, что людей, о которых он пишет, ему оттуда уже не увидеть. Катя называет эту историю страшной сказкой — революционеры в начале века находят яйцо и гадают, кто же из него вылупится, какой группировке эта птица поможет. А появляется совсем не птица, а дракон — нечеловеческая сила, которая сметает на своем пути жизни и государственное устройство, а потом уносит Горького, поверившего в нового человека и новый мир, в вышину. В интервью журналу Ad Marginem Катя рассказала о своем взгляде на Горького, как она ходила на суды по делу «Мемориала» (внесен в реестр НКО-иноагентов) и искала памятник Сахарову, а еще показала пасхалки в своей книге о Толстом.

Про новую книгу

— Почему ты решила сделать книгу о Горьком?

Как я начала работать над Толстым — это же было не потому, что я сидела-сидела и подумала: ага, пора браться за русских классиков. Я сидела на карантине и решила для собственного успокоения перечитать «Детство» Толстого. И с самых первых страниц герой начал плакать. Мне стало смешно: сколько раз он может заплакать за все произведение, и я начала считать. А потом пришла в голову причуда: почему бы все эти причины для слез не собрать? Я много занимаюсь картографией и поэтому на подкорке я всегда что-нибудь собираю — нужно же там всегда что-то интересное вставлять, никогда не знаешь, какой факт окажется полезным. И я всегда коплю-коплю, а тут стали копиться слезы. Так что началось все не с того, что русская литература — это что-то ТАКОЕ.

И когда ты занимаешься Толстым, ты замечаешь, что он него идут ниточки к самым разным людям и их взаимоотношениям. В основном все Толстого любят — Чехов любит, с Тургеневым чуть посложнее, но будем считать, что любит. А Горький появляется в тот период жизни, когда у Толстого уже все устоялось, у него уже есть собственное мировоззрение, он уже довольно пожилой… И у Горького очень интересные воспоминания о Толстом, которые отличаются от остальных. Я все время о них спотыкалась.

Если все Толстому как будто жмут руку, то с Горьким он все время, скажем так, держится мизинчиками. Например, Горький совершенно удивительно подмечает такую особенность в Толстом, что тот держит игральные карты, как будто это птицы. Это тоже отсылка к Горькому, который хотел летать. Или тоже из воспоминаний Горького: они о чем-то спорят с Толстым и тут Толстой спрашивает: «Кто это поет?» Горький отвечает: «Это зяблик» и рассказывает Толстому, что зяблик — очень ревнивая птица. И Толстой говорит: «Я не зяблик!». Такой пожилой человек, уже около восьмидесяти лет и говорит: «Я не зяблик!». Или есть еще обрезанная цензурой вещь. У Горького в основном описаны моменты их встреч в Крыму, где Толстой был на лечении. У Толстого тяжело со здоровьем, они гуляют, Горький за ним наблюдает и как-то раз они идут по берегу моря и Толстой спрашивает: «Вы много знали женщин?» И Горький такой: «Ну… сколько-то там было». И Толстой смотрит на море и говорит: «Я вот был ненасытный….». И ты думаешь: да, в отношении женщин он был ненасытный. А потом оказывается, что эти многоточия — это вырезанное цензурой и там было «ненасытный *бака». Как будто с Горьким Толстой немного другой.

Лев Толстой и Максим Горький в Ясной Поляне. Автор фото: Софья Толстая / Государственный музей Л. Н. Толстого

Если честно, после Толстого мне хотелось заняться Пушкиным. Потому что он такая капуста — очень много вокруг него слоев, он очень плотно запеленан. Толстой для нас дедушка, а Пушкин — всегда немного ребенок. Он для нас детский писатель: из-за сказок, из-за того, что в школе его проходят. И от этого всего его очень интересно освобождать. Но Пушкин от нас очень далеко и о нем уже намного больше написано того, что необходимо прочитать. Это очень большая работа на несколько лет.

А еще я из Нижнего Новгорода, который раньше был городом Горький, откуда я тебе и звоню. Я живу в самом центре и у меня буквально из окна видно маленький домик, где рос Горький, тот, что описан у него в «Детстве». Меня туда очень много водили со школьными экскурсиями. Так что образ Горького, который постоянно где-то тут, он очень сильный.

И в-третьих, Павел Басинский очень интересно написал про Толстого, пикантно я бы сказала. Я увидела книгу Басинского про Горького, вчиталась и подумала, что это тоже интересно.

— У тебя нет этого сковывающего момента, когда ты думаешь: нужно прочитать еще эту кипу книг о человеке и вот только тогда я буду готова сама делать книгу о нем. Или у тебя появляется образ и ты готова идти от него?

Всегда будут эксперты, которые скажут, что у тебя в твой книге что-то не так. И не потому, что это плохие люди, а потому что положение эксперта всегда тебя к этому ведет. Это психологическая вещь, что негативные комментарии всегда кажутся людям более экспертными. Если ты нашел какой-то изъян — значит ты больший эксперт. Похвалить может каждый, а негативность всегда более экспертна. Я была готова, что в отношении Толстого кто-то скажет, что было не так.

На презентации книги у меня был слайд: как полюбить Толстого? Там было о том, что на него нужно посмотреть с разных сторон. Есть издание текста Толстого «Что такое искусство?» и там три его фотографии на обложке: сначала со спины, потом боком, потом лицом. Это он позировал для какой-то скульптуры. И мы также можем подойти к Толстому с разных сторон.

У меня был такой путь: сначала прочитать что-то авторитетное. Это, например, ЖЗЛ Шкловского про Толстого — прекрасное, читается как роман. Это экспертность человека, которого уже нет. Потом нужно прочитать что-то от толстоведа из нашего времени. Это, например, Андрей Зорин. Дальше нужно посмотреть сбоку, что-то такое интригующее найти. Для этого есть Басинский. Многие его критикуют за то, что это все сплетни, интриги, а мне наоборот нравится — это делает Толстого живым. Дальше нужно что-то совсем хулиганское. Например, курс на Арзамасе: «Лев Толстой против всех». Даже по названию понятно, что это что-то такое. И вот он перед нами уже вертится и то, что тебя в Толстом цепляет, то и можешь начать продвигать. Я, например, могу быть не экспертом по тому, что делал Толстой в голодные годы в Рязанской губернии, но какие-то другие части его жизни я знаю лучше. Это же не биография для изучения в школе, это детская книжка, рассказывающая о его жизни, которая должна тебя подталкивать к ее изучению.

С Горьким чуть посложнее. Ты сама хорошо понимаешь, что пушкинисты — это одни люди, толстоведы — вообще другие, а горьковеды — абсолютно другие.

— А какие они?

Я лично еще ни с кем не встречалась, но я смотрю самые разные лекции про Горького. Может быть я типологизирую слишком, но пушкинисты — это обычно такие воздушные дамы в кружевах, очень легкие люди. Толстоведы — это люди посерьезнее, но это все равно что-то дворянски умиротворенное. А мне Горького еще же и любить сложно. Из-за разных вещей, которые он натворил в поздние годы. Так что для меня, если ты серьезно любишь Горького-деятеля, то ты немного необычный человек. И горьковеды для меня все очень серьезные, немного из советской энциклопедичной эпохи. Как будто они все редактировали для советской энциклопедии его биографию. Они не сухие, они сосредоточенные. И они все отличаются от людей, которые интересуются Сахаровым (В 2021 году у Кати Гущиной вышла книга «Сахаров. Академик совести», которая была ее дипломным проектом в магистратуре ВШЭ. Осенью в холле Международного мемориала (внесен в реестр НКО-иноагентов) прошла выставка рисунков из нее, а книга попала в лонг-лист Болонской ярмарки иллюстраторов — прим. ред.). Те, кто про Сахарова вообще другие. Я думала, что с ними будет совсем сложно, думала, что это должны быть люди с опаленными сражениями лицами, а оказалось наоборот — они все со сборниками диссидентских анекдотов. Мне ужасно всегда было весело с людьми, которые про Сахарова.

Поэтому есть всегда возможность примерить образ. С Толстым я роскошная мадам, с Горьким мне Кирилл [исполнительный директор Ad Marginem] предлагал сделать кокошник с красной звездой. У меня сложное отношение к той эпохе и скорее всего я не буду этого делать, но видишь, тоже есть возможность побыть другой личностью.

— Горький тебя как будто подталкивает к идеологическому высказыванию. Как ты решаешь для себя эту проблему?

Для меня очень важно здесь остаться рассказчиком. Знаешь, как былины рассказывают. Книга про Горького будет отличаться от Толстого, потому что это будут не отдельные кусочки из жизни, а единая вязь, сказка. Сказитель не высказывает свое мнение. Да, он говорит: «Гадкий Тугарин Змей», но он не говорит: «Пойдемте-ка все бить Тугарина! Ах, какой он плохой!» Он рассказывает историю. И с этой историей про дракона мне хочется остаться именно сказителем, не навязывая свое мнение.

Я переживаю из-за этого, потому что Толстого любить легко. Толстой — всенародный дедушка и он ничего плохого не сделал. Единственное за что мы его может судить, так это за сложные отношения с женой. Но и то, тогда мы судим его по нормам взаимоотношений людей XXI века, а это неправильно. А Горького, на мой взгляд, действительно есть за что осудить. Но мне именно хочется показать, что было у него в голове, почему он так делал. Не согласиться, а чтобы можно было понять. Я хочу, чтобы мы поняли и Горького, и почему другие люди так поступали.

Я не буду оправдывать его взгляды еще и потому, что я с «Мемориалом» (внесен в реестр НКО-иноагентов) очень долго работала и это все сложная для меня история.

Нужно было все время смотреть вверх, а не смотреть вниз. Это про небо, про полеты, ты все время летишь, как Горький летит на драконе. Он вернулся на свою родину, которая превратилась в СССР, и видит, что реки повернуты вспять, что выросли новые города. Разве не здорово? Но если он приблизится, то он увидит ценой чего это было достигнуто. А дракон ему не дает спуститься, а он не спускается сам, нет у него такой инициативы. Он видит и говорит: вау, счастье! Мы же его понимаем. Мы понимаем, почему он так делал. Я его не оправдываю, надо было спуститься, но просто хочу чтобы его поведение было понятно.

— Это очень красивая мысль про дракона, который летит высоко и не дает спуститься.

Сталинские высотки — это про то же самое. Есть очень известная фотография, где с кремлевских башен убрали орлов. И эти гигантские орлы лежат, как будто действительно пролетел дракон, который их смел ударом хвоста. Какая-то нечеловеческая сила это сделала. И что самое важное, она никому не подчиняется, Ленин просто сумел с ней договориться. Мы же все еще не отошли от «Игры престолов» и там тоже история про то, что драконы сходят с ума, и ты ими не можешь управлять — они будут жечь своих и чужих. Это тоже сила, которая появилась из ниоткуда. Во всех более или менее авторитетных источниках, которые я посмотрела в связи с Февральской революцией, говорится, что это была необъяснимая вещь. Был голод — вышли сначала работники одной фабрики, второй, третьей. Потом к ним присоединились солдаты и уже день на третий партии опомнились и начали бить в набат, что давайте это будет за нас.

Спуск двуглавого орла с Никольской башни Кремля. Автор фото: Марк Марков-Гринберг. Мультимедиа арт музей, Москва-Московский дом фотографии

— Я правильно понимаю, что это будет более лирическая книга, чем «Толстой»?

Можно сказать, что это будет более сказочная история. Но у сказки есть две важные отличающие ее вещи, которых не будет тут. Первая: сказка ложь, да в ней намек. Сказка обычно предполагает какую-то мораль. А вторая: сказки обычно с хорошим концом. А «Горький» будет что-то вроде страшной сказки. И мораль в ней, конечно, тоже есть — что нужно смотреть с облаков вниз, но я не буду тыкать в это носом.

Когда работаешь с детьми, ты можешь им сам все объяснить, сказать: рисуйте так. Но тогда они не запомнят. Нужно чтобы это был их собственный вывод. Нужно их провести к этому. Когда ты сам до чего-то доходишь, это всегда самый сильный вывод, самые сильные впечатления.

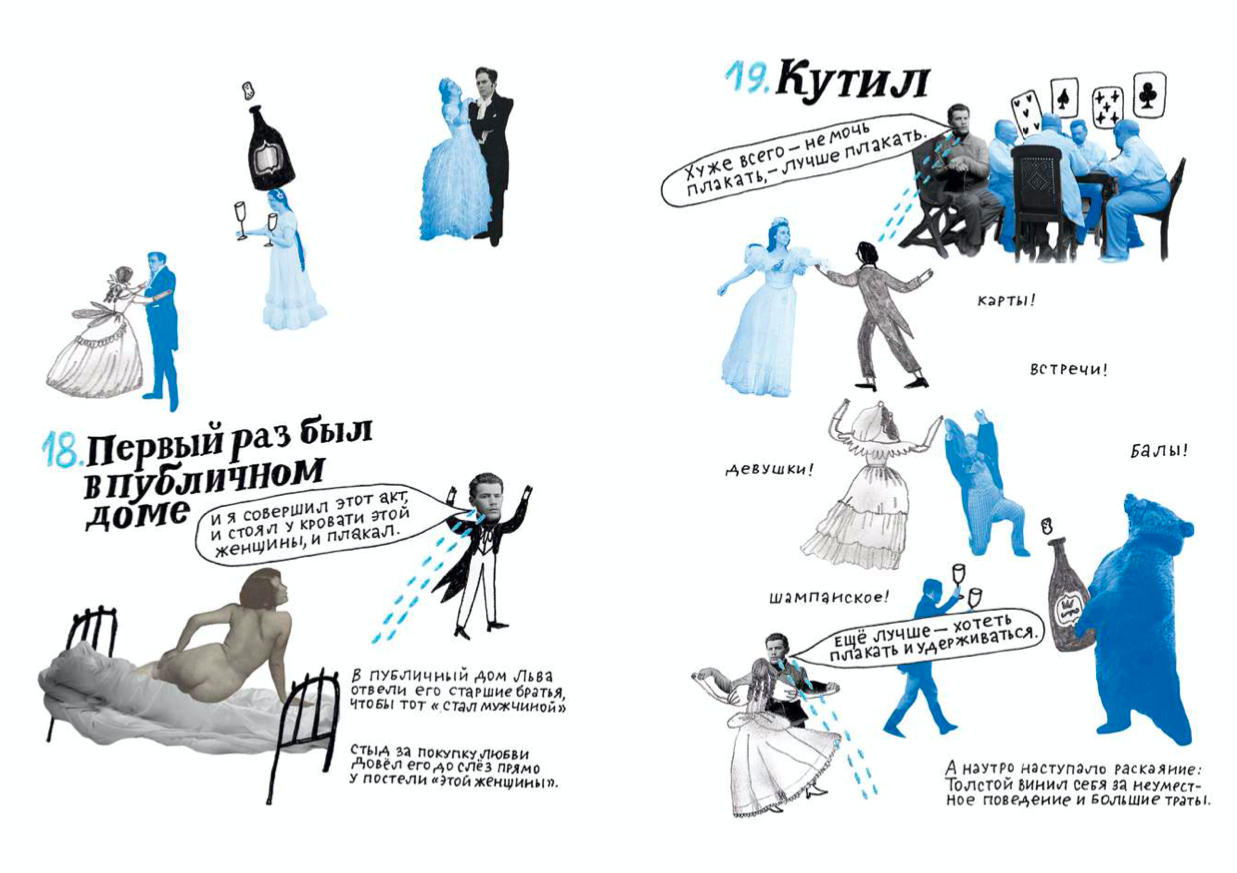

Пасхалки из «100 причин, почему плачет Лев Толстой»

— Как ты пришла к технике фотоколлажа? Мне очень нравится, что, когда ты говоришь о событиях 1812 года, от которых просто не может быть фотографий, события, которые мы может только представить — там у тебя только рисунки.

Там есть прекрасный момент. На развороте про Бородинское поле у Толстого есть бабл. Это скрин из фильма Бондарчука. Так что здесь Толстой немного предвидит будущее. Он рассказывает о том, что будет, брат его жены Степа записывает и на этом основывается Бондарчук. Это такая пасхалка. Давай я тебе еще про несколько расскажу.

Пасхалка № 1

У нас нет фотографий Толстого до восемнадцатилетнего возраста, потому что тогда это было очень дорого. И вот у нас есть детская фотография. «Что же это тогда за ребенок?» — спросишь ты меня. До этого момента я юлила. Младенец в книге — это кулечек с двумя точками, а потом маленький Толстой или прячет лицо или он под одеялом. Но здесь у меня маленькая хитрость. Я не наврала, это действительно Толстой. Только это не Лев, а Алексей, это его детское фото.

Пасхалка № 2

Тут тоже смешная пасхалка. Там вокруг бал, кутеж. Ты понимаешь, что у нас нет фотографий тех толстовских балов. Что же это такое? А это фотографии театральной постановки. Было бы хорошо, если бы это была постановка «Войны и мира», но это постановка «Евгения Онегина» в 1960-е.

Пасхалка № 3

Я очень серьезно старалась относиться к фотографиям. На этом развороте все объекты — качалка, мамин портрет, стул — это все фотографии предметов из детской детей Толстого, это не абстрактные книжки и игрушки. Но когда нужно было действительно что-то поменять и привнести, я старалась сделать такой маленькой хихикалкой.

А почему фотоколлаж… История очень простая. Когда я пришла на конкурс ABCDbooks, Толстой был целиком рисованный. Был плакат с тучей из слез, где в каждой из слезинок пряталась причина. Были такие маленькие рисованные человечки. И Дмитрий Мордвинцев [руководитель студии ABCdesign, сооснователь проекта А+А] мне тогда сказал: было бы прикольно добавить какой-то документальности. Скан письма или какое-то фото. И я начала резать фотографии. Как будто взяла маникюрные ножницы, прямо грубо. А потом стала их дорисовывать и получилось очень смешно, как в учебниках, когда все разрисовывали их.

Другое дело, что сначала я подумала, что просто брать фотографии Толстого — это слишком просто. Я съездила в Тулу в букинистический магазин и купила там альбом фотографий времен Толстого и там же нашла фотографии его детей, внуков и правнуков уже во взрослом возрасте. Один из его правнуков стал великим орнитологом и есть фотография, как он из ложечки поит птичку. Я хотела эту фотографию поместить ко второй причине, где птичка выпала из гнезда, но потом подумала, что это очень сложно: почему сразу внук, ведь это самое начало?

Или еще. Я нашла там альбом фотографий в духе «празднование сто пятидесятилетия села Вяземское». Это уже 1970-е годы и там был мужик, одетый в Толстого. И я тоже это везде повставляла, но потом решила, что это тоже сложно. И только потом я стала работать с фотографиями Толстого напрямую. Есть прекрасный сайт «История России в фотографиях», я много пользовалась фотографиями оттуда. И еще сканами из альбома «Толстой в жизни». Он хорош даже не тем, что там есть фото «Толстой за чаем» или «Толстой на велосипеде», а очень развернутыми комментариями. Вот ты смотришь на фотографии и думаешь, что за монахиня ходит за Толстым? Ходит и ходит, ходит и ходит. Это кто-то пришел обращать его обратно в церковь? А это оказывает его сестра младшая, которая ушла в монастырь.

Лев Толстой с сестрой Марией Николаевной в Ясной Поляне. Автор фото: Карл Булла / Московский дом фотографии

В этой части интервью

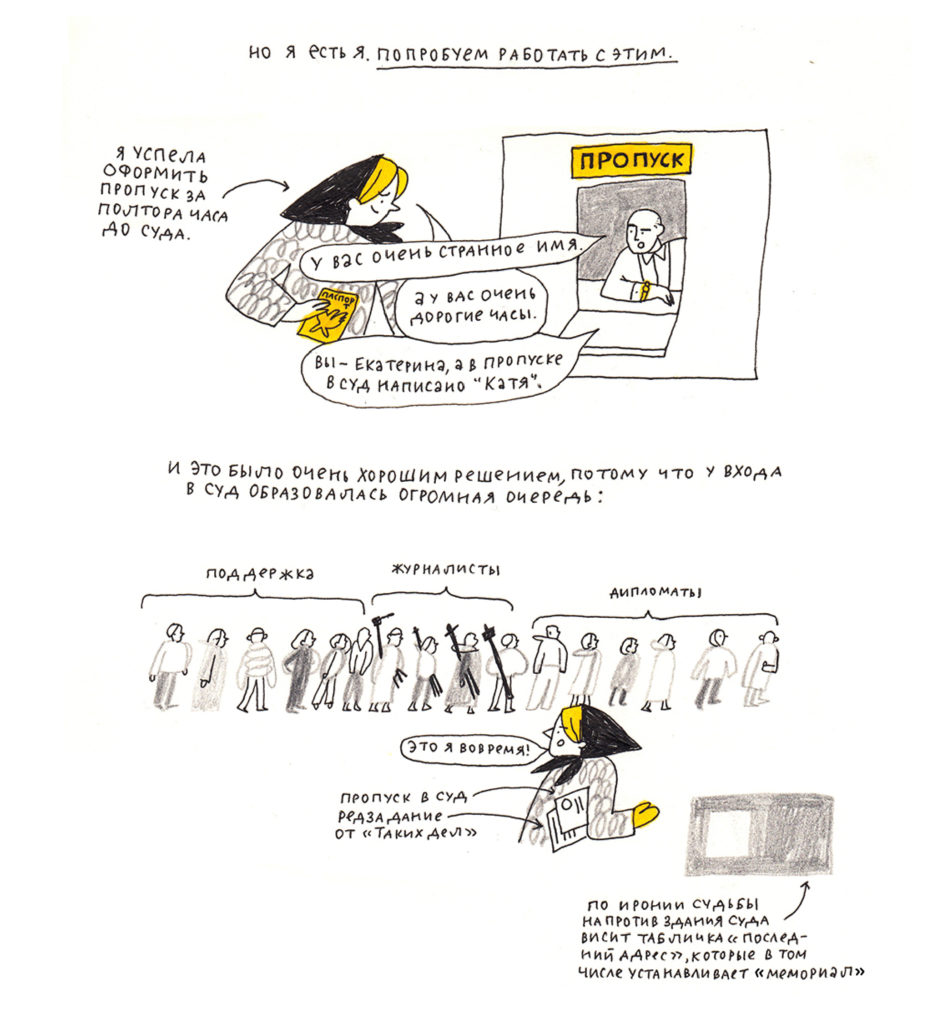

будет много дисклеймеров

— Мне хочется еще поговорить про твою репортерскую ипостась. Ты как художник ходила на суды по делу ликвидации «Мемориала» (внесен в реестр НКО-иноагентов). Расскажи про это. (С ноября 2021 года по март 2022 года проходили суды, на которых рассматривалось дело о ликвидации организации. По мнению Генпрокуратуры организация нарушала законодательство, в том Числе конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка. 28 декабря суд вынес решение о ликвидации. 5 марта апелляция признала ликвидацию законной).

Я знала, что есть практика рисования в судах и знала, что рисование может заменить фотографию — шесть лет назад я ездила Иран в экспедицию от Вышки. Там были моменты, которые нельзя было фотографировать, например, какой-нибудь зороастрийский праздник. Или те, что фотографией передать нельзя: момент повязывания священного пояса или приготовление иранского омлета.

Когда ты читаешь про то, что «Мемориал» (внесен в реестр НКО-иноагентов) — плохой, ты думаешь, что это пишут какие-то абстрактные роботы. А на суде ты видишь живых людей, которые говорят: «Вы оскорбляете Российскую Федерацию своими действиями! Вы дискредитируете! Вы своими исследованиями принижаете роль страны победителя в войне! Ты думаешь: «Ёклмн. По-моему, я стала героем собственного комикса». Я бы хотела лучше оказаться в книжке про Толстого.

Это был интересный опыт, очень театральный. Ты сидишь в открытом пространстве, с которого можно наблюдать. Перед тобой сцена — подъемчик и черта, через которую ты не можешь переступить, за которую могут заходить только авторизованные люди. Это еще очень простой театр: актеры не перемещаются, они сидят с двух сторон, а посередине судья.

И я как художник это все проинтерпретировала и рассказала. Это опять нас отсылает к «Толстому»: тяжело прочитать ЖЗЛ Толстого, но легко прочитать мою книгу. Тяжело прочитать длинный и очень интересный репортаж на «Медузе» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) о суде, но легко посмотреть комикс в картинках.

Это еще, конечно, была возможность стать частью исторических событий. Хоть я и не могу на них повлиять, не могу выскочить и что-то сказать. Я не совсем знала, как все работает в суде и когда в конце судья сказал: «Есть ли кто-то еще, кто желает выступить?», я думала, что это мой звездный час. Сейчас я вскочу, начну кричать, читать стихи… А оказалось, что это только для тех, кто находится на сцене.

— Ты правда, когда на пропуске в суд что-то заметили про твое имя, сказала: «А у вас очень дорогие часы»?

Я помню, что у меня стратегия поведения изменилась после третьего суда, на апелляциях, которые были уже после 24 февраля. До этого я была уверена в нашей победе. Потом уже я поняла, что шансов нет и приняла решение, что буду как Елена Боннэр — буду классной и бесстрашной. Я присоединюсь к этому театральному действию. И всегда наряжалась, посылала ментам воздушные поцелуи, говорила «давайте я вас нарисую!».

И еще из-за протестов стали нагонять какое-то катастрофическое количество ментов. А у меня фломастеры и листок бумаги. И как только я их достаю вокруг меня начинают кружить. Я еще всегда смотрела на работников «Мемориала» (внесен в реестр НКО-иноагентов), как они приезжали на суд и шутили, смеялись, друг друга поддерживали.

Из репортажа «Как я прикоснулась к героическому» (опубликовано на сайте «Такие дела»)

— Ты чувствуешь себя диссидентом?

Я сейчас мало чем могу помочь «Мемориалу» (внесен в реестр НКО-иноагентов), потому что фактически он ликвидирован и остался только фонд. Последний раз мы виделись на дне рождения Сахарова и тогда я действительно себя почувствовала немножечко диссидентом.

Я в тот день проводила экскурсию о Сахарове по скульптурам «Музеона», которую мы придумали с Сашей Поливановой. Где скульптуры с играющими детьми — это рассказ про детство, скульптура с прекрасной, убегающей вдаль обнаженной женщиной — это была как бы Елена Боннэр. И в конце я должна привести всех к памятнику Сахарова, который там стоит.

Автор фото: Сергей Пятаков

Я приехала где-то часа за два. Хожу и не могу найти памятник. «Мемориал» (внесен в реестр НКО-иноагентов), стал обрывать телефоны, звонить в «Музеон», а там говорят: «Вы чего? Памятник на месте». Звонят в Парк Горького, там говорят: «Нужно идти туда-то и повернуть направо». А я его не нахожу! Я не нахожу никаких новостей о том, что его перенесли. Нашла хорошие фотографии, где видно его примерное местоположение. Я встаю на это место, вижу куст, который за памятником — самого памятника нет. А экскурсия через полчаса. В итоге решаем, что мы просто выйдем к пустому месту и возложим туда цветы. А я думаю: «Вы что, серьезно, увезли памятник в его день рождения? Что это за фантастика?»

И прямо на последних минутах экскурсии, опять возвращаясь к театральному действию, к нам пришли сотрудники охраны и потребовали это все прекратить. И тут все на них набросились — спрашивают, где скульптура. И они говорят: «На реставрации». Еще одна версия появилась!

И уже потом, когда это опубликовал «Мемориал» (внесен в реестр НКО-иноагентов) и новость разлетелась по всем соцсетям, памятник обнаружился в Степанакерте, в Нагорном Карабахе, в школе имени Сахарова — скульптор его подарил. Оказалось, что он это сделал уже около полугода назад, просто никто не заметил. И мне было от этого очень больно. Я себе сказала: «Ты тоже в этом виновата, ты его не навещала».

Так что да, я сейчас мало чем могу помочь. И, как-то суммируя, мне кажется, в нынешние времена важно сделать книгу про Горького — ни про Пушкина, ни что-то еще. Потому что она про страшные мечты, страшные сказки.

— У тебя есть какое-то послание для Горького, как было к Толстому, чтобы Андрей Болконский не умирал?

Скорее всего это будет то, что есть на моей карте Нижнего Новгорода. Там есть маленькая моя фигурка, которая говорит деду Каширину: «Не бей Алешу!». Что-то такое. Всегда хотелось его спасти. Так что ищите меня где-то в детском периоде — маленькую девочку, которая будет заслонять маленького Горького. Мне его детский период ближе всего еще потому, что мне Горький как писатель не очень нравится. В этой книге он будет скорее политическим и общественным деятелем.

Хотя опять же, Горький написал «Несвоевременные мысли», про Февральскую революцию, где он очень хорошо осаждает Ленина. То есть он пытался сдержать дракона немножечко. В итоге Горький уехал, но потом понял, что он так много в этого дракона вложил, что все, что было до этого, не работает, а вот дракон, может быть, будет. Поэтому Горький испытывает к нему теплые чувства и возвращается. И уже не позволяет себе сомневаться.

Вопросы задавала Мария Левунова