Публикуем главу «Общество запроса: гуглизация нашей жизни (2011)» из нашего нового сборника текстов нидерландского теоретика медиа Герта Ловинка «Критическая теория интернета», которую мы издали в переводе Дмитрия Лебедева и Петра Торкановского совместно с Музеем современного искусства «Гараж». По случаю выхода книги в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге состоятся встречи с участием Ловинка, на которых можно будет задать вопросы автору и купить экземпляр ограниченного тиража.

Посвящается Джозефу Вейценбауму

С развитием поисковиков стало невозможно отличить аристократические мысли от плебейских сплетен (154). Различение высокого и низкого и их смешение в карнавале осталось в прошлом и не должно нас волновать. Сегодня вызывает тревогу новый феномен: поисковые механизмы выстраивают рейтинг на основании популярности, а не на основании правдивости. Поиск — это техно-культурный код, управляющий современной жизнью. Мы больше не заучиваем — мы ищем. С резким увеличением количества доступной информации наша жизнь становится все более и более завязанной на инструментах для поиска. Сегодня сложно представить ее без поисковиков. Мы ищем телефоны, адреса, часы работы, имена людей, информацию о рейсе и лучшей цене, и, в исступлении, объявляем постоянно растущее количество интеллектуального контента «информационной помойкой». Скоро мы будем только искать и теряться.

Мировую интеллектуальную элиту преследует призрак информационной перегрузки. Обычные люди отняли стратегические ресурсы и теперь засоряют когда-то тщательно контролировавшиеся медиаканалы. До интернета аристократический класс полагался на то, что он может отделить «праздную болтовню» от «знания». Но старые коммуникационные иерархии не просто взорвались — коммуникация как таковая приобрела статус атаки на мозг. Уровень шума достиг невообразимой высоты. Даже ласковые поздравления от семьи и друзей стали частью хора голосов, ожидающих ответа. Образованный класс раздражен, помимо всего прочего, тем, что болтовня просочилась на ранее защищенные территории науки и философии — в то время как реально ему следовало бы переживать о том, кто будет контролировать все более централизованные вычислительные сети.

С самого начала подъема поисковых систем в 1990-х мы живем в «Обществе запроса», которое недалеко ушло от «Общества спектакля» Ги Дебора. Этот ситуационистский анализ был сделан в 1960-е, на основе наблюдения за развивающимися кино-, теле- и рекламными индустриями. Главное отличие современности в том, что сегодня нас эксплицитно призывают к взаимодействию. К нам больше не обращаются как к анонимной массе пассивных потребителей, теперь мы «распределенные акторы», представленные на множестве каналов. Деборовская критика коммодификации уже не революционна. Консьюмеристские удовольствия настолько распространены, что превращаются во что-то вроде универсального человеческого права. Мы все любим товарный фетишизм и бренды, мы наслаждаемся гламуром, в котором живет на наши средства глобальный класс селебрити. Ни одно социальное движение и ни одна культурная практика, сколь угодно радикальная, не может избежать товарной логики. Для эпохи постспектакля не было выработано никакой стратегии поведения. Вместо этого мы беспокоимся по поводу конфиденциальности или того, что от нее осталось. Капиталистическая способность поглощать своих оппонентов настолько рутинна, что кажется уже почти невозможным заявлять о том, что нам еще нужна критика, в данном случае, интернета, — пока не придет тот день, когда все твои личные телефонные переговоры и интернет-трафик окажутся в публичном доступе. И даже тогда будет сложно перевести разговор в сферу критики, так как дискуссия вскоре приобретет вид организованной жалобы от потребительского лобби — вот она, «демократия акционеров» (shareholder democracy) в действии. Только тогда животрепещущий вопрос приватности ускорит более широкое осознание того, чего именно хотят корпорации, но участники этого движения будут аккуратно разделены. Доступ в массы держателей акций доступен только для представителей среднего класса и выше. Это лишь подчеркивает необходимость в живом и неоднородном публичном пространстве, где ни государственная слежка, ни рыночные интересы не будут обладать правом последнего слова.

ОСТРОВА РАЗУМА ВЕЙЦЕНБАУМА

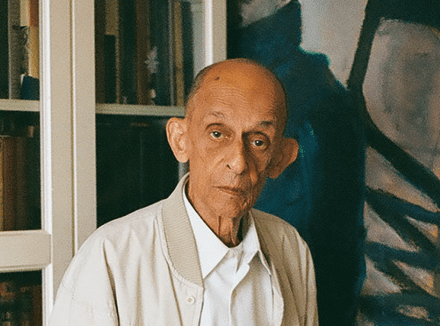

Мой интерес к концепциям, лежащим в основе поисковых систем, зародился после прочтения сборника интервью с профессором MIT Джозефом Вейценбаумом, известным своей программой автоматической терапии ELIZA 1966 года и книгой «Возможности вычислительных машин и человеческий разум. От суждений к вычислениям» («Computer Power and Human Reason») 1976 года (155). Вейценбаум скончался 5 марта 2008 года в возрасте 84 лет. За несколько лет до этого он вернулся из Бостона в Берлин, где он рос, пока его семье не пришлось бежать от нацистов в 1935 году. Помимо документального фильма «Rebel at Work» (2007) (спродюсированного Петером Хаасом и Сильвией Хольцингер), который дает общее представление о его жизни (156), существует также несколько интервью, подготовленных и изданных мюнхенской журналисткой Гунной Вендт. Некоторые читатели, оставившие отзывы о книге на Amazon, отмечали некритичность вопросов Вендт и вежливую поверхностность ее суждений, но мне это совершенно не помешало насладиться мыслями одного из немногих критиковинсайдеров компьютерных наук. У Вейценбаума особенно интересны истории о его детстве в Берлине, бегстве в США и о том, как он попал в компьютерную индустрию в 1950-е. Эта книга читается как итог критических размышлений Вейценбаума о компьютерных исследованиях — в них он приходит к выводу, что компьютеры навязывают пользователям механистическую точку зрения и что как автономные машины они отвергают прямой опыт. Вейценбаум утверждает, что мы не должны ставить вычисления выше суждений (157). «Еретик» Вейценбаум выстраивает свою аргументацию как информированный и уважаемый инсайдер — с позиций, близких проекту «сетевой критики» (net criticism), который я развивал с Питом Шульцом после того, как мы запустили nettime в 1995 году.

Заголовок и подзаголовок книги интригуют: «Wo sind sie, die Inseln der Vernunft im Cyberstrom? Auswege aus der programmierten Gesellschaft» (буквально: «Где они, острова разума в киберпотоке? Пути выхода из программируемого общества»). Вейценбаумовская система взглядов может быть подытожена так: «Nicht alle Aspekte der Realität sind berechenbar» («Не все аспекты реальности поддаются компьютерному вычислению»). Критика интернета у Вейценбаума носит довольно общий характер, что тоже ценно. Он скептически настроен по отношению к любой идолизации компьютера, и его замечания насчет интернета не станут чем-то новым для тех, кто уже знаком с его творчеством: интернет — это огромная помойка, массмедиа, на 95% наполненное бессмыслицей и этим напоминающее телевидение, в направлении которого интернет неизбежно развивается. Так называемая информационная революция расформировалась в поток дезинформации. Ключевой причиной этого процесса стало отсутствие редактуры и принципа редактирования. В книге так и не проговаривается, почему этот важнейший принцип не был встроен в софт первым поколением программистов, к которому принадлежал и Вейценбаум. Ответ, вероятно, заключается в том факте, что компьютер немедленно начали использовать как калькулятор: техно-детерминисты настаивают, что математические калькуляции и сегодня остаются сутью работы компьютера. Математики не предвидели использование компьютеров в медийных целях. Зачем слушать музыку на компьютере? Если хочешь посмотреть фильм, сходи в кино. Так что сегодняшние кривые интерфейсы и информационный менеджмент не должны ставиться в вину тем, кто проектировал первые компьютеры. Будучи изначально создан в военных целях, цифровой калькулятор проделал долгий путь, чтобы изменить свое предназначение и стать универсальным инструментом, который мы используем для удовлетворения своих бесконечно богатых и разнообразных информационных и коммуникационных нужд и интересов.

Не считая инфо-тревогу Вейценбаума, интересным этот сборник интервью делает акцент на искусстве задавать правильные вопросы. Вейценбаум предостерегает от некритичного использования слова «информация». «Сигналы внутри компьютера — это не информация. Это не более чем сигналы. Есть только один способ превратить сигналы в информацию — через интерпретацию». В этом деле нам потребуется работа человеческого мозга. Согласно Вейценбауму, проблема интернета заключается в том, что нам предлагают видеть в нем Дельфийского оракула, который готов дать ответы на все наши вопросы и проблемы. Но интернет — это не автомат с газировкой, куда можно бросить монету и получить то, что тебе нужно. Жизненно важным является достаточно хорошее образование и умение сформулировать правильный запрос. Просто предоставляя возможность публикации, мы не достигнем повышения образовательных стандартов. Вейценбаум говорит, что «возможность для каждого публиковать что-то в интернете не имеет большого значения. Случайное забрасывание информации в интернет настолько же бессмысленно, насколько и случайное ее вылавливание» (158). В этом контексте Вейценбаум проводит параллель между интернетом и ныне не существующим CB-радио. Сама по себе коммуникация не приведет к полезному и устойчивому знанию.

Вейценбаум связывает неоспоримую веру в поисковые запросы с развитием дискурса «проблем». О компьютерах говорили как о «средствах решения общих проблем», и их целью было предоставить решение для всего. Людям предлагалось доверить всю свою жизнь компьютеру. Как пишет Вейценбаум, «вот у нас есть проблема — и эта проблема нуждается в решении», но личные беды и социальные напряжения невозможно разрешить, если просто объявить их проблемами, удобоваримыми для компьютера. Вместо Google и Википедии нам нужна способность внимательно исследовать и мыслить критически, которую он сравнивает с различием между «слышать» и «слушать». Критическое понимание требует того, чтобы мы сели и послушали — и тогда мы не только услышим, но и научимся интерпретировать и понимать.

Семантическую сеть или веб 3.0 объявляют технократическим ответом на критику Вейценбаума. Вместо работающих с ключевыми словами алгоритмов Google и выдачи на основании рейтинга скоро мы сможем использовать новое поколение поисковиков с «естественным языком», типа тех, которые разрабатывались Powerset (быстро купленной и нейтрализованной Microsoft) (159) и WolframAlpha. Однако мы уже сейчас можем догадаться, что специалистам по компьютерной лингвистике не по душе подход, основанный на технике вопросов и ответов, и вряд ли они будут действовать как «контент-полицейские», решающие, что в интернете мусор, а что нет. То же самое относится к инициативам по развитию семантической сети и схожих ИИ-технологий. Мы застряли в эпохе извлечения информации. В то время как парадигма Google заключается в анализе ссылок и ранжировании страниц, новое поколение поисковиков могло бы, например, быть визуальным и индексировать изображения, основываясь не на тегах, которые добавили пользователи, а на качестве и характеристиках самих изображений. Добро пожаловать в Иерархизацию Реального, где будущие мануалы для гиков-программистов превратятся в ознакомительные курсы по эстетике. Фотолюбители, ставшие программистами, будут новыми осквернителями хорошего вкуса.

Несколько раз мне приходилось формулировать критику «медиаэкологии», которая ставит целью фильтровать только ту информацию, которая будет «полезной» для индивидуального потребления. Книга Хьюберта Дрейфуса «On the Internet» 2001 года — один из главных примеров этого подхода (160). Я не верю, что какой угодно профессор, редактор или программист имеет право решать за нас, что является, а что не является бессмыслицей. Это должно быть распределенным действием, встроенным в культуру, которая поощряет и уважает наличие разных точек зрения. Мы должны восхищаться богатством мира и делать новые технологии поиска частью нашей общей культуры. Один из путей достижения этого — революционизация инструментов поиска и повышение общего уровня медиаграмотности. Наша культура позволяет нам разобраться в тысячах названий и томов, когда мы ищем книгу в библиотеке или книжном магазине. Вместо того чтобы пожаловаться его владельцу или библиотекарю на то, что они хранят слишком много книг, мы просим помощи или сами находим нужную нам книгу. Вейценбаум хотел бы, чтобы мы ставили под вопрос все, что мы видим на наших экранах, будь это телепередача или страница в интернете, но он не говорит о том, кто мог бы дать нам совет — чему стоит верить, а чему нет, и как нам выстроить иерархию приоритетности той информации, которую мы находим. Короче говоря, роль медиатора выброшена за борт в пользу культивации общей подозрительности.

АГРЕГИРОВАНИЕ ВСЕГО

Мы должны высказать то, о чем помалкивают сегодняшние администраторы благородной простоты и тихой грандиозности: недовольство флагманством Google и тем, как в целом в интернете организована выдача информации, продолжает нарастать. Научный истеблишмент потерял контроль над одним из ключевых исследовательских проектов: проектом по дизайну и присвоению компьютерных сетей, которые теперь используются миллиардами людей. Что привело к тому, что такое количество пользователей оказалось в зависимости от одного поисковика? Почему мы снова повторяем сагу Microsoft? Вроде бы глупо жаловаться на становление монополий, когда у среднестатистического пользователя интернета есть такое множество инструментов для распределения власти под рукой. Одним из способов преодолеть это затруднение может быть переосмысление хайдеггеровского Gerede. Вместо того чтобы проповедовать культуру жалобы, в которой индивид мечтает о ничем не обеспокоенной офлайн-жизни и самых радикальных мерах для снижения уровня шума, сегодня нам нужно открыто выступить против тривиальных форм Dasein в блогах, мессенджерах и компьютерных играх. Интеллектуалы должны перестать изображать интернет как вторичное пространство для любителей, оторванное от первичного и изначального взаимоотношения с миром. Более серьезные вопросы, стоящие на кону, требуют вмешательства в политику информатизированной жизни. Время более пристально взглянуть на развитие нового типа корпорации, быстро выходящего за пределы интернета: Google.

Всемирная паутина, которая должна была стать бесконечной библиотекой из рассказа Борхеса «Вавилонская библиотека», кажется многим критикам не чем иным, как вариацией на тему оруэлловского «Большого Брата». В роли правителя в этом случае выступает не злой монстр, а группа крутых чуваков, чей слоган корпоративной ответственности звучит как «Don’t Be Evil». Под крылом старшего и более опытного поколения IT-гуру (таких, как Эрик Шмидт), интернет-пионеров (таких, как Винт Серф) и экономистов (таких, как Хал Вариан), Google разрастался так быстро и по такому количеству направлений, что нет фактически ни одного критика, ученого или делового журналиста, который смог бы уследить за скоростью и масштабами развития компании в последние годы (161). Новые приложения и сервисы появляются с растущей регулярностью, как нежеланные подарки на Рождество: бесплатный почтовый сервис Gmail, видеоплатформа YouTube, социальные сети типа Orkut, GoogleMaps, GoogleEarth, AdWords — сервис для продажи контекстной рекламы, проспонсированные ссылки AdSense и офисные приложения, такие как Calendar, Talks и Docs. Google соревнуется не только с Microsoft, Apple и Yahoo, но и с фирмами индустрии развлечений, производителями софта для путешествий, публичными библиотеками (с помощью своей масштабной программы по сканированию), телекоммуникационными компаниями и, не в последнюю очередь, с конкурентами в сфере социальных медиа — Facebook и Twitter. После развития и успешного применения Android — программного обеспечения для мобильных устройств с открытым исходным кодом, слухи о Google стали максимально широкими: говорят, что компания запустит собственный смартфон — конкурента Nokia и iPhone или превратится в телекоммуникационного гиганта типа AT&T, Verizon, T-Mobile и Vodafone. Если добавить к этому всю деятельность, связанную с мобильными телефонами, то можно было бы легко описать Google как злого гения, планирующего захватить мир и подчинить себе весь спектр IT-технологий: от облачных вычислений до хранения данных, от беспроводной инфраструктуры до приложений, от операционных систем до строения матриц в самих устройствах. Не забудем также о планшетах, которые используют браузер Google Chrome и избавляются от многофункциональных, но тяжелых операционных систем Windows и Linux.

Каждую неделю мы наблюдаем за запуском очередного проекта Google. Даже информированным инсайдерам практически невозможно понять, в чем заключается глобальная стратегия. Кто помнит Google App Engine, «инструмент для разработки, который позволяет запускать собственные веб-приложения на основе инфраструктуры Google»? App Engine позволял стартапам использовать принадлежащие Google веб-сервера, API и другие инструменты как исходную инфраструктуру при создании новых веб-приложений. Как замечает Ричард МакМанус, «Google хватает ума, чтобы предоставлять этот платформенный сервис разработчикам. Однако встает вопрос: а почему стартап захочет предоставить такой уровень контроля крупной интернет-компании и оказаться в зависимости от нее?» (162) Программируемая инфраструктура быстро превращается в коммунальную услугу, что иллюстрирует пример Google App Engine. МакМанус заканчивает риторическим вопросом: «Хотелось бы вам, чтобы Google контролировал всю вашу end-to-end среду разработки? Разве это не то, из-за чего раньше разработчики боялись Microsoft?» Ответ прост: разработчики не так уж скрывают, что они хотят быть купленными Google. Миллионы интернет-пользователей участвуют в этом процессе, желают они того или нет, бесплатно предоставляя таким компаниям, как Google, свои профили и внимание — главные валюты в интернете. В 2008 году Google запатентовал технологию, развивающую способность «читать пользователя». Ее задача — расшифровывать, какие области страницы и темы наиболее интересны пользователю, основываясь на его поведении после того, как этот пользователь зашел на страницу — это один из многочисленных примеров аналитических технологий, которые компания развивает с целью изучения и коммерческой эксплуатации поведения пользователей.

Одна из менее повернутых на технике членов моей семьи как-то заявила, что она слышала, что Google намного проще и удобнее использовать, чем интернет. Ошибка прозвучала мило, но в чем-то она была права. Google не только стал лучше интернета, он берет на себя функции отдельных программ с ПК, так что получить доступ к информации в «облаке» можно с любого стационарного или мобильного устройства. Google активно подрывает автономность ПК как универсального вычислительного устройства и возвращает нас в темные дни, когда Томас Джон Уотсон из IBM предсказывал, что мировому рынку хватит пяти компьютеров. Ботаники всегда шутили об ошибочном хладнокровии бюрократов-мегаломанов, пытающихся предсказывать будущее, но если мы слегка обновим эту картинку, заменив пять компьютеров на пять крупных информационных центров Google по одному на континент, то окажемся не так уж и далеко от оценки Уотсона. Большинство пользователей, компаний, а также университетов и НКО с радостью расстаются с властью самостоятельно управлять своими информационными ресурсами. Кто-то даже утверждает, что Google возьмется за ядерную энергетику и ветряные двигатели. Не пора ли волноваться? Активист движения за права человека, хакер и разработчик браузера TOR Джейкоб Эпплбаум, также участвующий в проекте WikiLeaks, говорит так: «Я люблю Google и его сотрудников. Сергей Брин и Ларри Пейдж — классные ребята. Но я боюсь следующего поколения, которое получит контроль над компанией. Добровольная диктатура — это все еще диктатура. В какой-то момент люди поймут, что у Google есть вся информация на всех. В первую очередь, они могут отслеживать, какие вопросы ты задаешь в реальном времени. Они буквально могут читать твои мысли» (163).

РОПОТ ИЗ ЕВРОПЫ

Уже в 2005 году глава Национальной библиотеки Франции Жан-Ноэль Жаннени опубликовал буклет, в котором предупреждал об опасности намерения Google «упорядочить мировую информацию» (164). Он считал, что ни одна частная корпорация не имеет права брать на себя эту роль. «Google and the Myth of Universal Knowledge», переведенная на английский язык Chicago Press, остается одним из немногих ранних документов, открыто ставящих под сомнение неоспоримую гегемонию Google. Жаннени указывает на один конкретный проект — Book Search, в рамках которого сканируются миллионы книг

из американских университетских библиотек. У него очень французско-европейский аргумент: из-за несистематичности и нередактируемости отбора книг Google, архив не будет в полной мере представлять гигантов национальных литератур, таких как Гюго, Сервантес и Гете. Google, со своей привязанностью к англоязычным источникам, таким образом, не будет подходящим партнером при создании публичного архива мирового культурного наследия. Жаннени замечает, что «отбор книг для оцифровки будет пропитан англосаксонским духом».

Это вполне легитимный аргумент, но проблема, в первую очередь, в том, что Google вообще-то не хочет выстраивать онлайн-архив и управлять им. Главной задачей Google является прибыль, а не создание жизнеспособного публичного архива. Мы уже видели много случаев, когда такие компании буквально за одну ночь закрывали ценные онлайн-сервисы. Как коммерческие структуры, они имеют на это полное право. Google страдает от информационного ожирения и остается равнодушным к призывам к аккуратному хранению информации или наивным апелляциям к культурной сознательности. Цель номер один этого циничного предприятия заключается в том, чтобы отслеживать пользовательское поведение, а затем продавать трафик и информацию о пользователях заинтересованным третьим сторонам. Google не гонится за правами на Эмиля Золя, а стремится увести фаната Пруста подальше от архива. Может быть, того заинтересует прикольная кружка со Стендалем, футболка размера XXL с Флобером или книга Сартра, которую можно купить на Amazon. Для Google сборник избранных работ Бальзака — это абстрактный информационный мусор, сырье, вся суть которого заключается в генерации выручки, тогда как для французов — это священное торжество их языка и культуры. Остается открытым вопрос о том, сможет ли европейский ответ Google — мультимедийный поисковик Quaero — когда- либо функционировать нормально, не говоря уж о том, чтобы быть воплощением ценностей Жаннени. К тому моменту, когда Quaero запустит свой поисковый механизм, рынок будет уже на поколение опережать их в своих медиийных и аппаратных возможностях. Некоторые считают, что Жак Ширак был более заинтересован в защите французской гордости, нежели в глобальном развитии интернета (165).

Исследования Google в первые десятилетия его существования могут быть разделены на три категории. Первые — быстро пролистываемые компьютерные инструкции, от «Google for Dummies» до «Search Engine Optimization: An Hour a Day». Второй жанр — это корпоративное порно, написанное восторженными фанатиками и IT-евангелистами, такими как Джон Бателль, Рэндалл Стросс, Дэвид Вайз и Джефф Джарвис. Третья категория — это разрозненные европейские жалобы на нового Бегемота, предупреждающие о дальнейшем превращении компании в Большого Брата. Можно упомянуть несколько немецких работ. Книга «The Google Trap, The Internet’s Uncontrolled World Power» (2008) Герарда Райшля является первой большой европейской работой, критически анализирующей Google. Райшль заигрывает с распространенным среди немцев страхом перед американскими корпорациями и их жадностью до персональных данных — как и Гестапо и Штази, Google знает о тебе все (166). Работа «Klick, Strategies against Digital Stupidity» (2009) журналистки Сьюзан Гашке выдержана в более общем ключе, напоминающем работы Николаса Карра. Она предостерегает от капитуляции перед компьютерами, интернетом и интернет-корпорациями, которые могут захватить наши жизни (и, в частности, жизни наших детей) (167). В книге «Google’s Copy-Paste Syndrome», также 2009 года, австрийский исследователь медиа Стефан Вебер предупреждает о росте плагиата в учебных работах и академических изданиях, снижении навыков письма и «гуглизации образования». Зачем что-то заучивать, если все можно найти за секунду? (168)

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ КРИТИКА ПОИСКОВИКОВ

Несмотря на наличие нескольких критических голосов из Европы, основная масса критиков Google — из Северной Америки. На данный момент Европа вложила удивительно мало ресурсов в концептуальное осмысление культуры поиска. В лучшем случае ЕС оказывается первым проводником технических стандартов и продуктов, разработанных в других местах. Однако в исследованиях новых медиа особенно важно концептуальное превосходство. Изучение самих технологий не даст нужную картину, вне зависимости от того, сколько денег ЕС будет инвестировать в будущий анализ интернета. До тех пор, пока воспроизводится пробел между культурой новых медиа и правительствами или между частными и публичными культурными институциями, мы не сможем создать процветающую технологическую культуру. Вкратце, нам нужно прекратить рассматривать оперу и другие высокие искусства как форму компенсации за невыносимую легкость киберпространства. Помимо воображения, коллективной воли и хорошей дозы креативности, европейцы могли бы мобилизовать свою уникальную способность ухватываться за продуктивную форму негативности. Их коллективную страсть к рефлексии и критике можно использовать для «критического предвидения» и участия в разработке будущего продукта, которое помогло бы избавиться от синдрома аутсайдера, присущего всем тем, кто оказывается только в роли пользователя и покупателя.

В некрологе, посвященном Вейценбауму, Джарон Ланье писал: «Мы не позволим студенту стать профессиональным медицинским исследователем без изучения им двойного слепого метода, контрольных групп, плацебо и воспроизводимости результатов. С чего вдруг компьютерные науки дают нам уникальное право, позволяющее проявлять мягкость к себе? Каждый студент, изучающий компьютерные науки, должен учиться скептицизму Вейценбаума и должен пытаться передать этот драгоценный опыт тем, кто будет пользоваться его или ее изобретениями» (169). Мы должны задаться вопросом: почему большинство интеллектуалов, критикующих Google, — американцы? Нас больше не удовлетворяет ответ, что у них больше информации. Два критика, продолжающих дело Вейценбаума — Николас Карр и Сива Вайдьянатхан. Бэкграунд Карра —IT-бизнес, он был редактором Harvard Business Review и вырос в прекрасного критика-инсайдера. Его «The Big Switch» описывает стратегию Google по централизации и подчинению интернет-инфраструктуры с помощью информационных центров (170). Компьютеры стали меньше, дешевле и быстрее. Эта экономика масштаба делает аутсорсинг хранения данных и разработки приложений максимально дешевым или даже бесплатным. Вместо развития своих IT-отделов компании обращаются к сетевым сервисам. Вместо дальнейшей децентрализации интернет сегодня зависит от нескольких максимально энергоемких информационных центров (171). Как говорит Ланье, «оптоволоконный интернет стал для вычисления тем же, чем была система переменного тока для электричества: для пользователя локация оборудования перестала быть важной, позволяя машинам взаимодействовать как единая система» (172).

Блог-проект Сивы Вайдьянатхана «The Googlization of Everything» амбициозно синтезировал критическое исследование Google в книгу, изданную в начале 2011 года (173). В ней он рассматривает такие темы, как Google Street View, Google Book Search и связи компании с Китаем. Вайдьянатхан приходит к выводу, что то, как много всего доверяем Google, — это удивительно не по-американски. «Мы должны влиять на поисковые системы, и даже активно и целенаправленно регулировать их, и таким образом брать на себя ответственность за то, как интернет поставляет знание. Мы должны выстроить что-то вроде онлайн-экосистемы, которая в долгосрочной перспективе окажет положительное воздействие на весь мир, и не будет служить краткосрочным интересам одной влиятельной компании, какой бы блестящей она ни была» (174). В то же время неформальная группа критических исследователей время от времени работает в рамках таких проектов, как Deep Search, Society of the Query и Shadow Search Project (175). Эти инициативы не зацикливаются на моралистской критике Google как огромной злой корпорации, а активно продвигают альтернативные поисковые системы, порой выходя за рамки принципа «поиска» как такового. Нам в общем необходима разработка радикальных алгоритмов, которая бы сочеталась с критикой нашей алгоритмической техно-культуры, вроде той, что была предложена итальянским коллективом Ippolita. Согласно Сиве Вайдьянатхану, эта широкая коалиция исследователей и экспериментаторов стремится побороть Google на уровне его истоков с помощью знания, произведенного математиками, художниками, активистами и программистами внутри и вне университетов.

Сегодня не только возрастает недовольство по отношению к безответственной и жадной до данных гигантской корпорации, но также становятся видимыми стратегии сделать Google «не крутым». Капиталистический вариант — это дать рынку спокойно выполнять свою работу. Подъем Facebook — это интересный кейс конкурента, находящегося на одном уровне с Google внутри экономики внимания, но при этом, возможно, пример еще худшей корпорации, когда дело касается нарушений приватности. Попытки сделать бренд «некрутым» не должны быть такими сложными. Дети, бегущие от жадных до власти монополий — это, возможно, наиболее эффективное политическое действие. Также пора называть Google рекламной компанией — которой она и является, если посмотреть на выручку. Меры по регулированию придут из Брюсселя с опозданием в десять лет. Национализация частей Google, например, проекта Book — это все еще подрывная идея, хотя уже есть поползновения передать дело сканирования огромных объемов книг публичным библиотекам и архивам.

У публичной критики Google и применения стратегии «публичности» Джеффа Джарвиса к самой компании все еще есть будущее, так как значительная часть того, чем занимается компания, засекречена — это относится и к информационным центрам, и к энергополитике, и к политике работы с информацией, и к выстраиванию рейтингов, и к сотрудничеству со спецслужбами. В случае Google Books извлечение выручки за счет всеобщего публичного достояния настолько очевидно, что уже настало время открыто потребовать его возвращения в коллективную собственность. Значительная часть того, что развивает Google, должно быть общественной инфраструктурой, и оно могло бы ей быть, если бы университеты и исследовательские институты лучше осознавали свои обязанности перед обществом. Представьте Google как огромный источник некоммерческого знания. Это совсем не трудно, когда перед глазами есть пример Википедии.

Возвращаясь к поиску, можно сказать, что мы зациклены на разочаровывающих ответах на наши запросы, а не на лежащей в основе проблеме — низком качестве образования и снижающейся способности мыслить критически. Как будущие поколения будут создавать вейценбаумовские «острова разума»? Необходима реапроприация времени. В сегодняшней «культуре времени» мы больше не можем просто болтаться вокруг как фланеры. Вся информация, каждый объект или опыт должны быть постоянно под рукой. Наш техно-культурный стандарт — это темпоральная нетолерантность. Наши устройства с нарастающей нетерпеливостью отмечают программную избыточность и всегда требуют обновления, а мы под угрозой замедления рабочего процесса слишком сильно желаем им угодить. Эксперты по юзабилити измеряют доли секунды, за которые мы решаем, соответствует ли информация на экране тому, что мы ищем. Если мы разочаровываемся, мы уходим. Случайные результаты поиска могли бы быть нам интересны, но вряд ли на регулярной основе.

Интуитивная прозорливость требует времени. Если мы больше не достигаем островов разума благодаря запросам в поисковиках, то можно попытаться сделать это самостоятельно. Нам необходимо изобрести новые способы взаимодействия с информацией, новые способы ее репрезентации, как, например, у с Льва Мановича с его культурной аналитикой, а также новые способы эту информацию понимать. Как художники, дизайнеры и архитекторы ответят на эти вызовы? Давайте перестанем искать и начнем задавать вопросы. Вместо того чтобы пытаться защитить себя от информационной перегрузки, мы можем подойти к этой ситуации креативно — как к возможности изобрести новые формы архитектуры для нашего богатого информацией мира.

154 Эта глава — обновленная версия эссе, опубликованного в июне 2008 года сайтом Eurozine. Она была опубликована в отдельных англоязычных и немецкоязычных изданиях книги: Deep Search, The Politics of Search beyond Google / Ed. K. Becker, F. Stalder. Innsbruck: Studien Verlag, 2009. Спасибо Неду Росситеру за полезные дополнения и редактуру.

Эта статья была использована как предварительный план для выступления на конференции Society of the Query, организованной Институтом сетевых культур в Амстердаме в ноябре 2009 года. В 2010-м по результатам конференции совместно с партнерами из Вены была создана сеть критических исследований работы поисковиков. См.: networkcultures.org/query/

155 Weizenbaum J., Wendt G. Wo sind sie, die Inseln der Vernunft im Cyberstrom, Auswege aus der programmierten Gesellschaft. Freiburg: Herder Verlag, 2006.

156 Больше информации о фильме можно найти на www.ilmarefilm. org/W_E_1.html

157 Предисловие 1983 года: Weizenbaum J. Computer Power and Human Reason. London: Penguin, 1984. С. 11.

158 Wo sind sie, die Inseln der Vernunft. S. 29.

159 Согласно Википедии, «Powerset разрабатывал поисковик на основе естественного языка, который мог бы находить таргетированные ответы на вопросы пользователей (в противовес поиску по ключевым словам). Например, когда вы задаете вопрос “В каком американском штате самый высокий подоходный налог?”, классические поисковики проигнорируют постановку вопроса и будут искать по ключевым словам “штат”, “самый высокий”, “доход”, “налог”. Powerset же пытается использовать обработку естественного языка, чтобы понять природу вопроса и выдать страницу, содержащую ответ на него».

160 См. например: Lovink G., Schultz P. Academia Cybernetica, in: Jugendjahre der Netzkritik. Amsterdam:INC, 2010. P. 68–72 и Lovink G. My First Recession. Rotterdam: V2/NAi, 2003. P. 38–46.

161 Одна из успешных попыток дать более или менее цельный обзор деятельности Google была предпринята голландским IT-журналистом Питером Олстхоорном (Peter Olsthoorn) в книге «De Macht van Google» (Utrecht: Kosmos Uitgeverij, 2010) (на голландском).

162 MacManus R. Google App Engine: Cloud Control to Major Tom, ReadWriteWeb, 8 апреля, 2008. web. archive.org/web/20090118083321/; www. readwriteweb.com:80/archives/google_ cloud_control.php

163 Rich N. The American Wikileaks Hacker // Rolling Stone. 1 декабря, 2010. www.rollingstone.com/culture/culture- news/the-american- wikileaks- hacker- 238019/

164 Jeanneney J.-N. Google and the Myth of Universal Knowledge, A View from Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.

165 См. статью на Википедии en.wikipedia.org/wiki/Quaero В декабре 2006 года Германия вышла из работы над проектом Quaero. Мультимедийному поисковику немецкие инженеры предпочли текстовый. Согласно Википедии, «многие немецкие инженеры также воспротивились работе над проектом, который становился все в большей степени анти-Гуглом и все в меньшей степени самостоятельным проектом с собственными идеалами».

166 Reischl G. Die Google Falle — Die unkontrollierte Weltmacht im Internet. Wien: Ueberreuter, 2008.

См. также рецензию Денниса Дейке (на английском) «Google Unleashed — The New Global Power?» Опубликовано nettime 2 июля 2009 г.

167 Рецензия Сюзанн Гашке «Klick — Strategien gegen die digitale Verdummung» (Freiburg: Herder, 2009. См. отзыв Денниса Дейке (на английском), опубликовано в nettime 26 июня 2009.

168 См. рецензию на книгу Стефана Вебера: Deicke D. Brainless Text Culture and Mickey Mouse Science. networkcultures.org/wpmu/query/2009/ 06/19/ brainless-text-culture-and-mickey- mouse-science/

169 www.edge.org/3rd_culture/ carr08/carr08_index.html

170 Carr N. The Big Switch, Rewiring the World, From Edison to Google. New York: W. W. Norton, 2008.

171 «Чертежи, описывающие информационный центр Google в Далласе, штат Орегон, — это доказательство того, что интернет — это не эфемерное хранилище идей, мерцающих над нашими головами, как Северное Сияние. Это новая тяжелая промышленность, энергетический обжора, который становится все голоднее». Ginger Strand // Harper’s Magazine. Март 2008. P. 60.

172 Carr N. The Big Switch, Rewiring the World, From Edison to Google. New York: W. W. Norton, 2008.

173 См.: www. googlizationofeverything.com/

174 См.: Vaidhyanathan S. The Goolization of Everything. Berkeley: University of California Press, 2011. P. 12.

175 См.: northeastwestsouth.net/ и вышеупомянутый исследовательский блог.