«Автобиография» — глава из книги Ричарда Костелянца «Разговоры с Кейджем».

Я родился в Лос-Анджелесе в 1912 году. Корни у моей семьи чисто американские. Некий Джон Кейдж помогал Вашингтону наносить на карту Виргинию. Мой дед был странствующим священником методистской епископальной церкви. После безуспешной борьбы против мормонизма в Юте он переместился в Денвер, где и основал первую методистскую епископальную церковь. Он был человеком исключительных пуританских добродетелей, и люди, расходившиеся с ним в убеждениях, его очень раздражали. Ребенком мой отец сбегал из дома всякий раз, когда представлялась такая возможность. К нему относились как к паршивой овце в стаде.

Моя мать, до того как вышла за моего отца, дважды была замужем, но не рассказывала мне об этом, пока отец не умер. Имени своего первого мужа она не помнила.

Перед Первой мировой войной мой отец изобрел подводную лодку, которая побила мировой рекорд по длительности нахождения под водой; экспериментальное погружение он устроил в пятницу тринадцатого, с экипажем из тринадцати человек, и под водой оставался тринадцать часов. Но он как-то не подумал о том, что подводная лодка должна быть невидимой. Двигатель работал на бензине, по поверхности воды шли пузыри. Так что в войну его подводную лодку на вооружение не взяли, и отец оказался банкротом. (Джефф Голдберг, 1976)

Отец был изобретателем, и у него было много прекрасных идей о полетах на Луну и вообще о космосе. Он разработал свою теорию устройства Вселенной, которая называлась «теория электростатического поля». В своей лаборатории он смоделировал Вселенную; там были шарики разных размеров в электростатическом поле, которые действительно вращались, двигались по своим орбитам и так далее, как настоящие планеты. Люди из Пасаденского института (Калифорнийского технологического) не смогли объяснить, каким образом работает эта штука, и потому отказывались в нее верить, но и опровергнуть тоже не смогли.

Он считал, что все в этом мире имеет электростатический заряд. И он действует как сила тяжести. Нас не уносит с земли, потому что мы связаны с землей электричеством; а вот сферу большого размера нужно удерживать, чтобы она оставалась на земле, иначе благодаря своему размеру она приобретет заряд, противоположный земному, и автоматически улетит. Он видел, как это бывает, в своей лаборатории.

Теперь, с куполами Бакминстера Фуллера и современными строительными приспособлениями, сделать огромную сферу совсем просто. И, по мысли отца, она должна улететь прочь от земли без приложения силы, так сказать, согласно природе. И если удастся сделать это, то удастся сделать и обратное: изменить заряд и прибыть к пункту назначения. (Робер Кордье, 1973)

Моя первая встреча с музыкой произошла благодаря преподавателям музыки, которые жили по соседству, и особенно благодаря моей тетушке Фиби. Будучи поклонницей музыки XIX века, она сказала, что Бах и Бетховен меня не заинтересуют, и познакомила с творениями Морица Мошковского и тем, что называется фортепианной музыкой, которую любят играть во всем мире. Из всего этого пьесы Грига показались мне интереснее других. (Роджер Рейнольдс, 1961)

В четвертом классе я начал брать уроки игры на фортепиано, но мне было интереснее читать ноты с листа, нежели играть гаммы. Я совершенно не стремился стать виртуозом. (Джефф Голдберг, 1976)

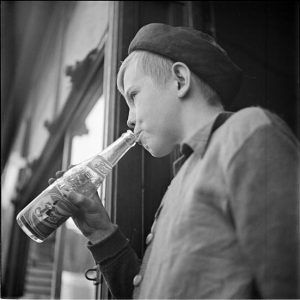

Когда мне было двенадцать лет, я вел программу на радио. Для американских бойскаутов. Я доехал на велосипеде от Мосс-авеню у Игл Рок, где мы жили, до радиостанции KFWB в Голливуде и сказал, что у меня есть идея программы для бойскаутов, которая будет делаться силами бойскаутов, и что десять минут из каждого часа можно отдавать служителям синагоги или христианской церкви, чтобы они произносили духоподъемные речи, ну, вы понимаете. Я учился в десятом классе, и мне велели катиться куда подальше.

Так что я покатился на другую радиостанцию — KNX, благо она располагалась неподалеку. Там моя идея понравилась, но меня спросили: «А у тебя есть разрешение бойскаутов?» Я ответил: «Нет, но я добуду». И я пошел к бойскаутам и сказал, что у меня договоренность с KNX на часовую еженедельную передачу для бойскаутов, и мне нужно знать, не против ли они. Они сказали, что не против. Тогда я спросил: «Ну, а помогать мне будете? Например, если я захочу создать оркестр бойскаутов?» Они сказали: конечно нет. Сказали: делай что хочешь, но помощи не жди. Я передал их ответ радиостанции. Там на это согласились. И каждую пятницу после школы — я еще учился в старшей школе — я отправлялся на радиостанцию вести программу, которая, помнится, шла днем с четырех до пяти, а может, с пяти до шести. А в течение недели я готовил эту программу, приглашая как можно больше скаутов, которые играли, скажем, на скрипке или на тромбоне.

Если это 1924–1925 годы, то радио было Америке еще в новинку.

Ну, радио было мне близко, потому что отец был изобретателем. Он никогда в него особенно не верил, но изобрел первое радио, включающееся в розетку.

Какова была идея передачи?

Ну, как я уже сказал, выступления бойскаутов и десятиминутная духоподъемная речь священника. Перед началом передачи я разбирал корреспонденцию; люди активно писали в программу, и я зачитывал в эфире эти письма. Я был ведущим. А когда было некому выступать, я играл на фортепиано соло…

Что играли?

В основном «Музыку, которую любят играть во всем мире». Раньше были сборники с таким названием. Они лежали на пианино у всех. Печально, что прошли времена, когда в каждом доме стояло пианино и на нем играли почти все члены семьи. Сейчас слушают радио и смотрят телевизор.

Как долго вы были радиоведущим?

Два года. Разве не удивительно? Передача стала настолько популярна, что превратилась в двухчасовую, и бойскауты взревновали. Они пришли на радиостанцию и сказали, что у меня нет полномочий и нет права вести эту программу. Радиостанции пришлось меня отстранить и принять истинных бойскаутов — я-то был второй класс. Я даже не был скаутом первого класса! Приняли настоящих бойскаутов, и настоящие повели дело совершенно иначе. Хвастливо и напористо. В результате после двух передач их попросили уйти.

А был ли спонсор?

Нет, это было еще до эпохи грантов.

То есть в конце двадцатых годов ваш музыкальный опыт сводился преимущественно к живой музыке?

К урокам игры на фортепиано и к церковным песнопениям. У моей тетушки Мардж было красивое контральто. Я любил слушать, как она поет каждое воскресенье в церкви, а иногда и дома по будням. Потом в колледже Помоны я познакомился с японским теннисистом, который слушал там какие-то курсы, восстанавливаясь после травмы. Он безумно любил струнные квартеты Бетховена и собрал прекрасную коллекцию записей. Его звали Тамио Абэ, и все эти записи он мне проигрывал. (Ричард Костелянец, 1984)

В колледже я был убежден, что стану писателем, и полагал, что писателю колледж ни к чему, потому что преподаватели требовали, чтобы все читали одни и те же книги. Я убедил мать и отца, что тому, кто собирается писать, полезнее поехать в Европу, чем продолжать учиться в колледже. Они согласились. (Пол Каммингс, 1974)

Вместо того чтобы пойти на третий курс колледжа, я отправился в Париж, и в Париже был потрясен готической архитектурой. Несколько месяцев провел я в библиотеке Мазарини, изучая пламенеющую готику. Мой преподаватель в колледже Хосе Пихоан злился на меня за отсутствие интереса к современной архитектуре и заставил работать с одним из современных архитекторов по фамилии Голдфингер. По иронии судьбы, тот велел мне рисовать греческие капители для колонн. И в один прекрасный день этот архитектор сказал, что быть архитектором — значит посвятить архитектуре всю свою жизнь. И я вдруг понял, что не желаю этого делать. Я много чего еще любил — прежде всего поэзию, потом музыку. (Роб Танненбаум, 1985).

В начале тридцатых, во время Депрессии, я оказался в Санта-Монике, в Калифорнии, после того как провел почти полтора года в Европе — точнее, в Париже, где соприкоснулся с современной живописью и современной музыкой. В результате у меня возникло чувство, что если другие это делают, то и я тоже смогу. И я начал, безо всяких учителей, писать музыку и картины. И когда я вернулся из Европы и оказался в Санта-Монике, где мне, недоучке, нечем было заработать на жизнь, я показал свою музыку людям, чье мнение уважал, и показал свои картины людям, чье мнение уважал. Среди них были Галка Шейер, которая привезла из Европы «Синюю четверку» [Лионель Файнингер, Алексей Явленский, Василий Кандинский и Пауль Клее], и Уолтер Аренсберг, обладатель обширной коллекции, собранной на самом деле Марселем Дюшаном. А свою музыку я показал Ричарду Бахлигу, который первым сыграл опус 11 Шёнберга. В итоге те, кто слушал мою музыку, отозвались о ней лучше, чем те, кто смотрел мою живопись и оценивал ее. Поэтому я решил посвятить себя музыке. В это время я ходил от дома к дому по Санта-Монике, предлагая лекции по современной музыке и живописи. Я продал десять лекций по два с половиной доллара и раз в неделю собирал аудиторию из тридцати – сорока домохозяек. В самом начале я сообщил им, что ничего не знаю о предмете, и заверил, что к каждой следующей лекции буду готовиться изо всех сил, ведь я действительно в восторге и от современной музыки, и от современной живописи. Таким образом я и узнал, так сказать, что происходит в этих областях искусства. И пришел к тому, что мне больше нравятся идеи и работы Арнольда Шёнберга, чем Стравинского. (Алан Гиллмор, 1973)

Когда в 1933 году я стал одним из учеников Шёнберга, ему было около шестидесяти. В то время надо было выбирать между Стравинским и Шёнбергом. И, проучившись два года у его первого американского ученика Адольфа Вайса, я приехал к нему в Лос-Анджелес. Шёнберг сказал: «Вам может оказаться не по средствам учиться у меня», и я ответил: «Излишне даже говорить об этом, денег у меня нет совсем». И тогда он спросил: «Вы готовы посвятить музыке всю свою жизнь?», и я ответил, что готов. И хотя кому-то может показаться — я ведь понимаю, можно по-разному к этому относиться, — что я не всего себя посвящаю музыке, что я слишком много времени отдаю шахматам, грибам и писательству, я считаю, что я не солгал. Можно искать грибы, не изменяя музыке. Забавная мысль: гриб вырастает за очень короткое время, и, если повезет найти его, когда он свеж, это все равно что наткнуться на звук, который тоже живет очень короткое время. (Джефф Голдберг, 1976)

Как получилось, что вы, по преимуществу экспериментатор, решили учиться у такого формалиста и структуралиста, автора двенадцатитоновой системы?

В тридцатые годы мы не воспринимали всерьез Бартока. Серьезно мы относились к Стравинскому и Шёнбергу как к двум направлениям, к которым можно законно примкнуть. Я выбрал Шёнберга, и это было правильно, потому что к концу своей жизни Стравинский тоже обратился к двенадцатитоновой музыке.

Я боготворил Шёнберга: я чувствовал в нем экстраординарное музыкальное мышление, он был куда более великим и одаренным, чем остальные. (Пол Хертеленди, 1982)

Шёнберг был замечательным учителем. Казалось, он знакомит нас с главными принципами музыки. Я изучал контрапункт у него дома и посещал все его занятия в Университете Южной Калифорнии и затем в Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, когда он перешел туда. Также я слушал его курс по гармонии, к которой у меня не было способностей. Несколько раз я пытался объяснить Шёнбергу, что я не умею чувствовать гармонию. Он говорил на это, что без чувства гармонии я буду постоянно натыкаться на некое препятствие, на стену, через которую невозможно пройти. Я отвечал, что в таком случае посвящу жизнь тому, чтобы биться головой об эту стену, — и, может быть, этим я и занимаюсь с тех самых пор. За все время обучения Шёнберг ни разу не дал мне повода думать, что как-то отличает мои работы. Он никогда не хвалил мои композиции, а когда я комментировал работы других студентов, высмеивал мои замечания. И все же я поклонялся ему как Богу. (Кэлвин Томкинс, 1965)

Шёнберг жил в темном квазииспанском доме, и у него не было большого рояля, только пианино. Он был невысок, почти лыс и вид имел затравленный. И довольно безвкусно одевался. Но для меня он был не просто человек. Я на него буквально молился. Я старался делать свои работы как можно лучше, а он неизменно жаловался, что ни один из его учеников, в том числе и я, не может сделать достаточно хорошей работы. Если я слишком строго следовал правилам, он говорил: «Свободнее!», а если я нарушал правила, он говорил: «Почему вы нарушаете правила?» Большой группе своих студентов в Университете Южной Калифорнии, в которой был и я, он заявил прямо и недвусмысленно: «Цель моего преподавания — сделать невозможным для вас сочинение музыки», и когда он это сказал, я взбунтовался, но не против него, а против того, что он сказал. В тот момент я еще тверже решил писать музыку. (Джефф Голдберг, 1976)

Он отказался просмотреть мои сочинения (в классе). Когда я подошел к нему с длинной фугой, он сказал только: «Вставьте ее в свою следующую симфонию». (Пол Хертеленди, 1982)

Кто-то спросил Шёнберга о его американских учениках, есть ли среди них интересные, и сначала Шёнберг ответил, что нет, но потом улыбнулся и сказал: «Есть один» — и назвал меня. И добавил: «Он, конечно, не композитор, но зато изобретатель — гениальный». (Джефф Голдберг, 1976)

Вам посчастливилось учиться у двух людей, исключительно важных для музыки XX века: у Генри Кауэлла и у Арнольда Шёнберга. В связи с Шёнбергом существует знаменитая цитата про битье головой о стену гармонии. Но вы наверняка разговаривали с Шёнбергом не только об этом. Вам было важно учиться именно у него?

В то время, когда я почувствовал необходимость изучать музыку, студенту предоставлялась возможность выбирать между, скажем так, «школой» Шёнберга и «школой» Стравинского. Тогда оба они жили в Лос-Анджелесе, где я хотел учиться, и поэтому сделать выбор было просто. Не знаю, преподавал ли Стравинский, но Шёнберг преподавать любил, и, более того, мне больше нравилась его музыка, чем музыка Стравинского, хотя я любил всю современную музыку, не только Шёнберга. Я предпочитал Шёнберга остальным современным композиторам в качестве учителя, я решил, что буду учиться у него, а учиться у него — значит верить в то, что он говорит. А не спорить с ним, как спорят многие студенты колледжей со своими преподавателями, которых они себе не выбирали. Они выбрали только место, где должны быть определенные люди, но они приходят не к людям — они приходят в здание. Колледж я бросил, а к Шёнбергу пошел только потому, что верил в то, что он говорит и чему учит.

Я занимался у него два года и ушел по причине, обозначенной в вашем вопросе. А именно, хотя в эти два года мы прекрасно ладили, мне и ему становилось все более и более понятно, что он относится к гармонии с фундаментальной серьезностью, а я нет. Любопытно, что тогда я еще не пришел к дзэн-буддизму. А когда пришел — через десять – пятнадцать лет, — у меня появилось еще больше причин не изучать гармонию. Но тогда казалось, что я неправ и что меня интересует только лишь шум. Причина, почему я не мог заинтересоваться гармонией, в том, что гармония ничего не может сказать о шуме. Совсем ничего.

Это Кауэлл рекомендовал вам пойти к Шёнбергу?

Да.

Я знаю, что Кауэлл был основателем ассоциации «Новое музыкальное общество» и издательства New Music Edition; именно он направил внимание многих на музыку Вареза, Рагглза и Айвза. Я думаю, вам было приятно работать с ним.

Мне было приятно работать с ним по причинам, о которых мы уже говорили, и еще — в силу его интереса к музыке других культур. К тому, что сейчас в университетах называется «музыкой мира». Я бы сказал, именно он положил начало интересу к другим культурам.

Когда я учился у Адольфа Вайса в Нью-Йорке, чтобы подготовиться к занятиям с Шёнбергом, я также занимался с Генри Кауэллом в Новой школе и на некоторое время даже стал его ассистентом. Таким образом, мне не нужно было оплачивать обучение. У меня было очень мало денег. Чтобы есть, платить за жилье и так далее, я мыл стены в бруклинских общежитиях Христианской молодежной женской ассоциации. Каждый вечер я играл в бридж с мистером и миссис Вайс и Генри Кауэллом или с Вайсами и Уолингфордом Риггером. Примерно в полночь игра заканчивалась, и четыре часа я спал, потом вставал, между четырьмя и восемью готовился к следующему занятию с Вайсом, потом, уже почти опаздывая, садился в подземку и ехал в Бруклин мыть стены. Каждое утро я видел на улице одних и тех же людей в одних и тех же машинах. Они тоже еле успевали на работу, ибо любили ее не больше, чем я свою. Потом я возвращался на Манхэттен, ел, шел на урок к Вайсу, после чего снова играл в бридж до полуночи. (Коул Ганье и Трейси Карас, 1975)

Моя мать держала некоммерческий магазинчик декоративно-прикладного искусства. Она была редактором в Los Angeles Times и открыла этот магазинчик, чтобы дать возможность мастерам ремесел и художникам продавать свои изделия. Я был без работы. Тогда ни у кого ее не было. Я занимался библиотечными изысканиями или для отца (он был изобретателем), или для других — для людей, которые работали на губернатора и хотели собрать те или иные сведения, и я собирал для них эти сведения в библиотеке. Время от времени я сидел в мамином магазинчике, продавал товар и писал музыку в задней комнате. В один прекрасный день в магазинчик вошла Ксения, и как только я ее увидел, понял, что мы должны пожениться. Это была любовь с первого взгляда — с моей стороны, но не с ее. Я подошел к ней и спросил, чем могу помочь, а она ответила, что никакая помощь ей не нужна. Так что я вернулся за стол к своей музыке, а она осмотрела магазин и в конце концов ушла. Но я не сомневался, что она вернется. И действительно, через неделю-другую она вернулась. На сей раз я тщательно продумал, что ей скажу. В этот вечер мы с ней ужинали, и тогда же я предложил ей выйти за меня замуж.

И что она на это сказала, застигнутая врасплох?

Поломалась немножко, но примерно через год согласилась. Мы поженились в 1935 году. И поначалу жили в том же доме, где мои отец и мать; в то время я учился у Шёнберга. (Пол Каммингс, 1976)

Я познакомился с Оскаром Фишингером, создателем абстрактных фильмов, которые он делал на основе отрывков музыкальных произведений; в числе других он использовал «Венгерские танцы» Брамса.

У одного нашего общего друга возникла идея, чтобы я написал музыку, которую можно было бы использовать для создания абстрактного фильма, и я стал с ним работать. Работали мы так: я передвигал куски раскрашенного картона, висящие на проводах. У меня был длинный шест с куриным пером, я их двигал и потом останавливал до полной неподвижности. Он сидел в кресле перед камерой, и когда они застывали, щелкал их и получал один кадр. Потом я снова передвигал их на дюйм-другой, следуя его указаниям, и он делал следующий кадр. В итоге получился прекрасный фильм, в котором эти квадраты, треугольники, круги и прочие фигуры двигались и меняли цвет. В ходе этой монотонной работы он сделал одно очень важное для меня замечание. Он сказал, что в этом мире у всего есть душа, которая проявляет себя в звуке, и я, так сказать, загорелся от этой идеи. (Джоэл Эрик Сабен, 1984)

В тридцатые, когда я учился у Шёнберга, в Лос-Анджелес переехал жить Стравинский, и один импресарио, наш местный Юрок, прорекламировал концерт его музыки как «музыку величайшего из ныне живущих композиторов». Я возмутился, заявился прямо в кабинет к этому импресарио и сказал ему, что надо дважды подумать, прежде чем давать такую рекламу в городе, где живет Шёнберг. Я был ярым фанатиком Шёнберга. Я защищал его как тигр, а музыка Стравинского в то время интересовала меня все меньше и меньше. Потом обстоятельства сложились так, что еще при жизни Стравинского чествовали в Линкольн-центре и сделали постановку «Истории солдата». Дирижировал Лукас Фосс. Вместо того чтобы представлять все полностью, с танцовщиками и прочим, решили, что три роли будут читать три композитора. Аарон Копленд был рассказчик, Эллиотт Картер — солдат, я — дьявол. Все считали, что мне эта роль очень подходит. Так или иначе, Стравинский был в зале, ему понравилось мое исполнение, и я спросил, нельзя ли прийти к нему в гости. Я пришел к нему в отель на Пятой авеню, мы очень мило поговорили, он показался мне чрезвычайно интересным человеком; помню, я сказал ему примерно следующее: «Знаете, раньше я никогда не делал попыток познакомиться с вами, потому что был ярым приверженцем Шёнберга». Он ответил весьма примечательно: «Понимаете, я никогда не любил музыку Шёнберга, потому что она несовременна». И я вспомнил кое-какие высказывания Шёнберга во время лекций. Он проигрывал фразу из четырех нот и говорил: «Эти четыре ноты брал Бах, Бетховен, Брамс и Шёнберг!» Слова Стравинского об этом. Шёнберг никоим образом не считал, что он порвал с прошлым. (Джефф Голдберг, 1974)

Ксения играла в моем оркестре ударных, но прежде всего она была художницей и училась рисовать — красиво и точно. Она заинтересовалась созданием мобилей из бальзового дерева и бумаги, которые двигались и давали очень красивые тени. Сейчас она музейный куратор. (Джефф Голдберг, 1976)

Ксения интересовалась ремеслами и переплетным делом, а позже делала саквояжи для Марселя [Дюшана]. Мы переехали в большой дом в Санта-Монике, которым управляла Хейзел Драйс, очень хорошая переплетчица. Настоящая переплетчица — она не делала никаких саквояжей, она переплетала книги. И мы тоже переплетали книги. В основном Ксения. Мне нравилось придумывать обложки и все такое. Еще я писал там музыку. А по вечерам все переплетчики превращались в музыкантов и играли в моем оркестре. И поскольку это была музыка для ударных, она вызвала интерес исполнителей современных танцев. Я написал несколько пьес для танцевального коллектива Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, расположенного по соседству, и для кафедры физического воспитания, где была группа подводного плавания, исполнявшая подводный балет. Вот так я открыл извлечение звука из гонга, погруженного в воду, — потому что обнаружил, что пловцы не слышат музыки, звучащей над водой, слышат, только если она звучит и под, и над. Сотрудничество с танцорами привело к тому, что я получил работу. Поехал в Сан-Франциско и за один день получил целых четыре предложения. Я выбрал работу с Бонни Бёрд, которая некогда танцевала в труппе Марты Грэм и преподавала в Корнуоллском колледже в Сиэтле. Колледж был необычен тем, что по настоянию Нелли Корниш студенты не выбирали специализацию, а изучали все дисциплины, которые предлагались в колледже. Я работал с Бонни Бёрд и писал для нее музыку. Организовал оркестр ударных и каждое лето совершал турне по Северо-Западу и в Миллз-колледж. Там-то я и познакомился с Мохой-Надем и народом из чикагской Школы дизайна. Меня пригласили приехать в Чикаго и стать там преподавателем. (Пол Каммингс, 1974)

В то время средством записи была стальная проволока. Вы думали о том, чтобы творчески поработать с проволокой?

В связи с изобретательской деятельностью отца я часто делал для него библиотечные изыскания. Поэтому, заинтересовавшись звукозаписью для музыкальных надобностей или, скажем, для радиопьес, я стал искать в библиотеке материалы о новых технических возможностях, и это были, как вы сказали, проволока и пленка. Магнитофонную ленту в начале сороковых еще не считали подходящей для музыки, но проволока и пленка были.

Вы с ними работали?

Нет. Хотел, но не сложилось. Я рассылал письма, кажется в 1941 или 1942 году, по всей стране, во все корпорации и университеты, предлагая организовать Центр экспериментальной музыки, и никто не откликнулся. Хотя нет, на самом деле кое-кто откликнулся. Факультет психологии Университета Айовы заинтересовался благодаря, если не ошибаюсь, Карлу Сишору, который изобрел много методов выявления умственных способностей. Он заинтересовался моим проектом. Потом, доктор Аурелия Генри Рейнхард, тогда президент Миллз, тоже заинтересовалась. Высокая, большая, впечатляющая — выдающаяся женщина. У нее было обширное собрание книг Гертруды Стайн. Еще Мохой-Надь из Школы дизайна в Чикаго. Но ни у кого из них не было денег. Они говорили, что если я смогу найти деньги, они охотно сделают такой Центр частью своих институций. Два года я продолжал попытки, и в итоге так ничего и не получилось.

Как вы предполагали, что будет в этом Центре?

Ну, я работал с ударными инструментами. Особенность ударных в том, что они открыты для чего-то сверх того, что у них уже есть. Не таковы в оркестре струнные — они стремятся стать все в большей и большей степени тем, чем являются, ударные же стремятся стать тем, чем не являются. Эта часть оркестра открыта, скажем, для электроники или… И потому я думал, что звукозапись мне поможет в создании музыки для ударных. (Ричард Костелянец, 1984)

[Вы участвовали во Второй мировой войне?]

К счастью, мне не пришлось идти на войну. Мой отец был изобретателем, а я помогал ему и поэтому не подлежал призыву. Отец разрабатывал приборы для полетов в условиях тумана, и я подбирал ему материалы в библиотеках; это, безусловно, было косвенно связано с войной. Я рад, что меня не призвали. Если бы призвали, я бы пошел; я бы не стал отлынивать. Есть много примеров того, как люди и в армии продолжали работать. Первый, кто приходит на ум, — философ Людвиг Витгенштейн, который написал свой «Логико-философский трактат» в окопах Италии. Или Крисчен Вулф: в армии он написал больше музыки, чем вне армии. Иными словами, я ориентируюсь на Даниила в логове львов, то есть я не стал бы отказываться, если бы обязан был пойти. С другой стороны, я рад, что не был обязан, поскольку ни разу в жизни не выстрелил ни из какого оружия. Когда я был ребенком, на меня очень сильное впечатление произвела идея о том, что надо подставлять другую щеку. Понимаете, если меня били по щеке, я действительно подставлял другую. Я воспринимал это буквально. (Алсидес Ланца, 1971)

Ксения получила в наследство немного денег, и в конце года мы решили, что поскольку на пьесу Патчена [в Чикаго] отзывы были восторженные, то мы поедем в Нью-Йорк попытать счастья. Я буду писать музыку для радио, для кино и так далее, используя звуковые эффекты, потому что я по-прежнему принципиально работал с ударными. Ну, а когда я приехал, оказалось, что все отзывы, полученные на CBS здесь, отрицательные. То есть работы не получить. Мы остались без денег, совсем. (Пол Каммингс, 1974)

Что заставило вас остаться в Нью-Йорке?

Там было чудесно. Нью-Йорк, когда приезжаешь туда впервые, действует исключительно возбуждающе, к тому же в Нью-Йорке тогда был представлен весь спектр современной живописи. Из-за событий в Европе многие художники перебрались в Нью-Йорк — например, здесь жил Мондриан, и Бретон тоже; и за несколько вечеров у Пегги Гуггенхайм можно было познакомиться со всеми художниками в мире — и европейскими, и американскими. Она тогда уже увлеклась Джексоном Поллоком, и Джозеф Корнелл был у нее частым гостем. Марсель Дюшан все время был там, и я даже познакомился с Джипси Роуз Ли. Ситуация совершенно ошеломляющая.

Как вы познакомились с Дюшаном?

Я приехал из Чикаго и остановился в квартире у Пегги Гуггенхайм и Макса Эрнста. Пегги согласилась оплатить перевозку моих ударных инструментов из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы я дал концерт на открытии ее галереи «Искусство этого века». Между тем, будучи молодым и честолюбивым, я договорился дать концерт также и в Музее современного искусства. Узнав об этом, Пегги отменила не только концерт, но и оплату доставки инструментов. Когда она мне это сказала, я залился слезами. В комнате по соседству с моей в задней части дома в кресле-качалке сидел Марсель Дюшан и курил сигару. Он спросил, отчего я плачу. Я рассказал. Он сказал… в сущности, он ничего не сказал, но само его присутствие действовало так, что я успокоился. Позже, когда я говорил о Дюшане с разными людьми из Европы, я услышал много похожих историй. Было у него этакое спокойствие перед лицом катастрофы. (Джефф Голдберг, 1976)

Продолжим о Дюшане: он был хорошим учителем игры в шахматы?

Шахматы я использовал как предлог, чтобы побыть с ним. К сожалению, пока он был жив, я не учился играть как следует. Теперь я играю лучше, хотя все еще не очень хорошо, но он был бы мной доволен. Когда он учил меня играть в шахматы, я думал об этом не как об игре, а скорее как о восточной философии. Например, как-то он сказал: играй не только за себя, играй также и за противника — играй по обе стороны доски. Это блистательное замечание, у многих уходит целая жизнь, чтобы это понять, — не про шахматы, а вообще. (Пол Каммингс, 1974)

А как вы познакомились с Джин Эрдман?

Ну, Мерс Каннингем и Джин Эрдман работали с Мартой Грэм в Беннингтонском колледже и перед уходом оттуда попросили меня написать музыку для танца, который они хотели поставить в то лето. И я написал [Credo in Us], и за эту музыку Джин и Джо Кэмпбелл предложили нам пожить в их квартире на Вэйверли Плейс. Таким образом, нам было где жить, но не было денег на еду — буквально. В один прекрасный день я с облегчением обнаружил, что у меня нет ни цента — совсем ничего. Но еще до того, как у меня не осталось ни цента, я разослал письма разным людям, описал ситуацию и получил по почте что-то около пятидесяти долларов. А в то время это были хорошие деньги. И как раз тогда Джон Стейнбек, старый друг, пригласил нас на ланч в 21Club. Я так испугался: ланч там стоил больше, гораздо больше сотни долларов. И вообще я не любил ланчей: ланч разбивает день, и ты уже ничего в этот день не можешь сделать! (Гвен Дили, 1976)

Когда я только-только приехал в Нью-Йорк, Марта Грэм написала мне что-то такое, из чего я заключил, что она даст мне работу аккомпаниатора в танцевальных классах своей школы и подумает о том, чтобы я писал для нее музыку. И я пошел к ней. Помню, был вечер, и было уже темно: видимо, это происходило в холодное время года. Она не включала свет. Она казалась очень загадочной и могущественной, уже это меня смущало. Выяснилось, что она ничего такого не имела в виду, что она вовсе не хочет работать со мной, даже как с аккомпаниатором. Помню, я уходил от нее с облегчением, с чувством, что освободился из-под ее власти. (Дэвид Шапиро, 1985)

Расскажите о вашем концерте [1943] в Музее современного искусства. Это было важное событие для вас в то время?

Я так думал. Но оно оказалось вовсе не таким важным. Оно было широко разрекламировано и широко освещалось в прессе, даже в журнале Life, и я уже решил, что благосостояние мне обеспечено. Я был очень наивен и самоуверен. Очень скоро я понял, что неважно, насколько ты знаменит, это не помогает получить работу или подвигнуть кого-то на сотрудничество с тобой. (Пол Каммингс, 1974)

В конце тридцатых годов в Корнуоллской школе я прослушал одну лекцию Нэнси Уилсон Росс про дзэн и дадаизм, которая меня потрясла, но не настолько, чтобы начать читать дзэнские тексты. Это произошло только в середине сороковых, когда в силу личных обстоятельств, завершившихся разводом с Ксенией, я нуждался в помощи и должен был бы, как водится, искать ее у психоаналитика, но не стал, — я рассказал эту историю в своей книге [«Молчание» (1961)]. Вместо этого я занялся восточной философией, и она сделала для меня то, чего обычно ожидают от психоанализа. Дзэну присущ чрезвычайно реалистический подход и, в общем, даже некоторый юмор.

Значит, все, что говорили о вас и о дадаизме, на самом деле неверно, потому что корни всего лежат в дзэне.

Ну, за исключением того, с чего мы начали: я вырос в двадцатые годы, под сильным впечатлением от геометрического абстрактного искусства, я знал Дюшана и так далее. Я очень любил дадаистов. Интерес к Дада усиливался благодаря интересу к Сати, который был дадаистом. Я больше любил дадаизм, чем его преемника.

Сюрреализм.

Именно. (Ирвинг Сандлер, 1966)

Когда я рос, у церкви и воскресной школы больше не было того, что нужно человеку. Общеобразовательная школа не обращала внимания на человеческие потребности, в школе меня заставляли заниматься тем, чем потом я никогда не хотел заниматься, — включая Шекспира. Мне было почти сорок лет, когда я понял, что мне нужно, — благодаря восточной философии. Все время, свободное от работы над музыкой, я посвящал ей: читал и несколько лет посещал занятия Судзуки. Я изголодался, я истомился от жажды. Все эти вещи есть и в протестантизме, но в такой форме, что я не могу ими воспользоваться. Иисус говорит: «Оставь отца своего и мать свою», имея в виду: «Оставь то, что тебе ближе всего». А в дзэне речь идет о «безмыслии». В понятие нирваны заложено не отрицание, но «выдувание» всего, что видится как препятствие к просветлению. Эго видится как преграда на пути опыта. Наш опыт, идет ли он извне или изнутри, должен уметь «протекать сквозь». Иррациональность, или «безмыслие», рассматривается как позитивная цель, созвучная окружающему миру. (К.Х. Уоддингтон, 1972)

Я вспоминаю, как познакомился с де Кунингом. Я тогда только начал применять метод случайных действий, сочинил шесть или семь хайку и каллиграфически переписал их на рисовой бумаге в нескольких экземплярах. Может быть, вы видели: там внизу одна нотная строка, а остальное пространство страницы пустое. Я посвятил их людям, которые мне помогали или старались помочь заработать на жизнь, что тогда представляло собой серьезную проблему. Должно быть, Билл де Кунинг был одним из них, потому что я посвятил ему одно из этих хайку и принес его к нему в мастерскую, в подарок. У него было то, что меня никогда не привлекало, — стремление стать великим художником, он сам мне это сказал. Помню, он не включал свет, а на улице уже темнело, и он сказал: «Мы с вами очень разные. Я хочу стать великим художником». (Гвен Дили, 1976)

В конце сороковых годов мы [с Мерсом Каннингемом] ездили с выступлениями и написали письмо, в числе прочих, в колледж Блэк-Маунтин с предложением пригласить нас. Нам ответили, что охотно бы нас пригласили, но у них нет денег нам заплатить. Мы все равно согласились. Они обеспечивали нам проживание и питание. И мы между двумя другими выступлениями — одно в Виргинии, другое, кажется, в Чикаго — отправились в Блэк-Маунтин. Не помню, как долго мы там пробыли. Несколько дней точно. Нам там очень понравилось. Было много вечеринок. А когда мы собрались уезжать и подошли к машине… Мы припарковали машину перед зданием, где шли занятия, и, пока были там, к ней ни разу не подходили. А когда тронулись с места, обнаружили огромную кучу подарков: студенты и факультет сложили их под машину вместо платы. Там были картины, еда, рисунки и всякое разное. (Мэри Эмма Харрис, 1974)

Я перебивался случайными заработками только для того, чтобы не умереть с голоду; но мог подолгу сидеть без работы, то есть никуда не нанимался. Когда в ранних пятидесятых я начал писать «Музыку перемен», то решил ограничить свою деятельность композиторством и не искать другой работы. (Дэвид Шапиро, 1985)

Из всего, что я читал, следует, что общение на Монро-стрит с Фелдманом, Вулфом и Тюдором было для вас очень значимым. Создается впечатление, что вы ежедневно что-то делали и что ваши взгляды менялись едва ли не ежедневно.

Да.

Как долго это длилось?

Год, может, два. Потом я съездил в Колорадо, познакомился с Эрлом Брауном и Кэролайн Браун, и они настолько заинтересовались идеей поработать вместе, что решили переехать из Колорадо в Нью-Йорк. Я тем временем затеял проект музыки для пленки c Луи и Бебе Барронами и Дэвидом Тюдором. И Эрл тоже подключился. Появление на сцене Эрла Брауна привело в ярость Мортона Фелдмана, и моему тесному взаимодействию с Морти, Дэвидом и Крисченом пришел конец. Позже мы решили эту проблему, найдя деньги, чтобы дать концерт музыки Брауна и Фелдмана в Таун-холле. Эрл и Морти подружились и заключили перемирие.

Энергия, существовавшая внутри этой группы, распространялась и вовне?

О да. Были и другие люди, которые хотели присоединиться к группе, чтобы обмениваться идеями и так далее, но Морти был против. Он настаивал, чтобы группа была закрытой. Из-за того, что я принял Эрла Брауна, Морти потом ушел. И группа распалась. Морти буквально зверел, когда в группу допускали кого-то еще. Еще в ней мог быть, но не был Филип Корнер. И, насколько помню, Малколм Голдштейн и Джеймс Тенни. Однако тот факт, что их не приняли, привел к образованию их собственной группы, которая называлась Tone Roads. И они делали прекрасные вещи. (Уильям Дакворт, 1985)

Что вас привлекает в микологии? Как вы занялись грибами?

Ну, тот дом, где я жил на Манхэттене [в конце 40-х – начале 50-х], был чудесно расположен. Между Гранд-стрит и Монро, и у меня была половина верхнего этажа. Вид открывался с одной стороны до самой 59-й улицы, с другой — на статую Свободы, и я привык жить среди всего этого воздуха, неба и воды. Когда здание стали сносить, я пошел к начальству и сказал, что, когда построят новый дом, я хочу квартиру с таким же видом. Они ответили, что не принимают в расчет такие вещи. И как раз тогда — по случайному стечению обстоятельств, как это всегда и бывает, — у моих друзей, каким-то образом связанных с колледжем Блэк-Маунтин, возникла идея создать объединенную общину в Стоуни Пойнте, выше по Гудзону, и они пригласили меня туда, и я принял приглашение. Это было в августе. В Нью-Йорке я жил уединенно, и вдруг на время, пока строились вот эти дома, где мы сейчас живем, оказался в Стоуни Пойнте в фермерском доме с небольшими комнатками и еще с четырьмя людьми. Я от такого отвык, мне не хватало личного пространства, и я стал уходить гулять в лес. А поскольку был август, лес был полон грибов. Меня привлек их яркий цвет (все мы дети). Помню, во время Депрессии я как-то неделю питался одними грибами, и решил не пожалеть времени и узнать о них побольше. К тому же в музыке я применял метод случайных действий, и мне по- казалось, что будет очень хорошо заняться чем-то таким, что не предполагает никаких случайностей. В Депрессию я изучал грибы скорее опытным путем: если не знаешь, съедобные они или нет, варишь и пробуешь маленький кусочек и ждешь до завтра, чтобы посмотреть, не будет ли плохих последствий. Если их нет, можно съесть еще, — таким вот образом что-то узнаешь. (Йельская школа архитектуры, 1965)

Как возобновилось это ваше увлечение?

Я решил поизучать грибы и другие дикие съедобные растения. Сначала обратился к книгам и понял, что они только сбивают с толку. А потом познакомился с Гаем Нирингом, и в конце концов узнал о грибах немало. Четыре года спустя [в Италии] я участвовал в телевизионной викторине, которую выиграл, отвечая на вопросы о грибах, и это были первые в моей жизни ощутимые деньги. (Только через два года, в 1960-м, я начал зарабатывать музыкой.) Так что я стал читать курс по распознаванию грибов в Новой школе социальных исследований, и постепенно это вылилось в создание Нью-Йоркского микологического общества, одним из основателей которого я являюсь. Еще у меня есть какие-то почетные награды от членов Народного комитета по грибам с центром в Огайо за огромный вклад в любительскую микологию. А также я член Чехословацкого микологического общества. Сейчас я раздал все свои книги о грибах — их набралось больше трех сотен, — потому что все, что надо, уже у меня в голове. И мы с Лоис Лонг выпустили альбом из двадцати литографий — десять ее, с грибами, и десять мои: о связи грибов с остальными моими интересами.

Мне кажется, когда я сосредоточиваю свое внимание на каком-либо предмете, он мертвеет; но когда я помещаю этот предмет в пространство, где есть и другие вещи, он оживает. (Робер Кордье, 1973) И есть их приятно, согласитесь.

Но вы ведь не можете есть одни только грибы?

Нет, они недостаточно питательны.

А какие вы любите?

Люблю какие есть. Если любишь те, которых нет, ты несчастлив. (Лайза Лоу, 1985)

А в Блэк-Маунтин вы собирали грибы?

Нет. Я всегда жил в городе и, когда приехал в Блэк-Маунтин, еще думал, что всякие насекомые за городом досаждают куда больше, чем тараканы в городе. И только в Стоуни Пойнте я почувствовал, что истосковался по природе, и стал гулять в лесу. И мое отношение к насекомым изменилось.

Вы стали предпочитать их тараканам?

Да, лучше уж быть укушенным комаром, чем тараканом. (Мэри Эмма Харрис, 1974)

Когда вы заинтересовались дзэном и буддизмом?

Это случилось в 1946–1947 годах, но проникся я не сразу. Все началось с восточной философии; когда из Японии приехал Судзуки и стал преподавать в Колумбийском университете, я года три посещал его занятия. Так что, получается, где-то пятьдесят первый год. Ну и привело это к тому, что, во-первых, изменилось то, что я хотел сказать моей работой. Во-вторых, изменилось то, как я выполнял мою работу. На то, что я хотел сказать, очень сильно повлияли понятия восточной философии: «творение», «сохранение», «разрушение», «покой»; меня заинтересовало такое понимание времен года. А еще индийские представления об эмоциях, без которых невозможно создать произведение искусства: четырех белых, четырех черных и центральной бесцветной эмоции спокойствия, которая должна быть выражена, несмотря на то, что остальные тоже выражены. Все это я пытался выразить в некоторых своих работах. Потом я стал так писать музыку, сначала с таблицами, и движение по ним не зависело от моих намерений. Иными словами, приятие, а не управление. А потом стал поверять свою жизнь своим искусством и так далее. (Йельская школа архитектуры, 1965)

Как правило, те, кто считает, что меня интересует случайное, не понимают, что случайное я рассматриваю как дисциплину. Они думают, что случайное для меня — это такой способ отказаться от выбора. Но для меня выбор — это выбор вопроса, который следует задать.

А также выбор того, как следовать ответам, которые вы получили.

Ну, я пользуюсь «Книгой перемен» [«И цзин»] в работе просто как механизмом случайных действий. Но если пользоваться «Книгой перемен» как книгой мудрости, тоже трудно понять, как задавать вопросы.

Очень часто задаешь вопрос и обнаруживаешь, что ответ открывает тебе другое измерение, о котором раньше и не задумывался.

Если я спрашиваю «Книгу перемен» как книгу мудрости, каковой она, безусловно, является, я просто говорю: «Что ты имеешь сказать об этом?», слушаю ответ и смотрю, отзовется во мне что-нибудь или нет.

Так вы пользуетесь ею для…

Время от времени, когда встревожен. Но я давно уже ни о чем не тревожусь, то есть не настолько, чтобы чувствовать необходимость спрашивать. (Робин Уайт, 1978)

Я нашел способ связать число 64 — с ним работает «Книга перемен» — с числами большими и меньшими, чем 64, так что на любой вопрос, допускающий множество возможностей, можно ответить средствами «Книги перемен», которую я теперь компьютеризировал, и могу все делать очень быстро, пользуясь ею именно как компьютером. Сделав с Леджареном Хиллером HPSCHD, я понял, что если хочешь получить на свой вопрос много ответов, то экономичнее воспользоваться компьютером. А если только один, то лучше действовать вручную. Обычно я хочу получить один ответ и потому могу работать дома и не ходить в компьютерную лабораторию. Вот в этой коробке, обвязанной веревками, распечатки «Книги перемен». У меня немалый запас ответов на вопросы, которые я еще не задал. (Ханс Г. Хелмс, 1972)

Почему вы испытываете столь сильный интерес к шахматам — жесткой закрытой системе?

Чтобы уравновесить интерес к случайности. Думаю, то же и у Марселя Дюшана. Однажды он подарил мне свою книгу о шахматах, и я попросил его подписать ее. Он написал по-французски: «Дорогой Джон, осторожнее, это еще один ядовитый гриб». Потому что и грибы, и шахматы прямо противоположны случайным действиям. (Арт Ланг, 1977)

Значит, в шахматах все под контролем?

Да. С другой стороны, я вообще люблю игры. Я даже покер люблю. Хотя играю нечасто. Иногда, когда приглашают читать лекции в университетах, приходится играть с преподавателями. Покер очень популярен в университетах. (Марк Блох, 1987)

Я работаю много и с удовольствием, но жизнь так сложна: возникают какие-то обстоятельства, и ты не всегда можешь посвящать себя своей основной работе. Надо спокойно относиться к таким вынужденным перерывам, отходить от дел и заниматься вещами, которые требуют твоего внимания.

Я работаю почти весь день. Иногда я прерываю работу, чтобы пойти за грибами или сыграть в шахматы, к которым у меня нет способностей. Однажды Марсель Дюшан смотрел, как я играю, и очень возмутился, когда я не выиграл. Он обвинил меня в отсутствии желания выиграть. Чтобы хорошо играть, нужно обладать изрядной агрессивностью.

В двадцать три года я женился, но мой брак длился всего десять лет. Сейчас я живу в одной квартире с Мерсом Каннингемом.

Я познакомился с Мерсом Каннингемом в тридцатых годах, до того, как он вошел в Танцевальную компанию Марты Грэм. Я начал писать музыку для него, и мы вместе ездили в турне по стране. Потом я стал музыкальным директором его собственной компании. Я и сейчас разъезжаю вместе с его компанией и читаю лекции, и это одна из причин, почему я не преподаю. Слишком много разъезжаю. Преподавать ведь надо непрерывно, это очень важно для преподавания. (Джефф Голдберг, 1976)

В первый раз я уехал из Стоуни Пойнта в 1960 или 1961 году, когда мне дали грант в Уэслианском университете, и потом в 1967-м, когда я стал приглашенным композитором в Университете Цинциннати. Два следующих года, с 1967-го по 1969-й, я преподавал в Университете Иллинойса, а потом в Университете Калифорнии в Дэвисе. Благодаря грантам и преподаванию я мог поддерживать своих пожилых родителей. Приходилось зарабатывать, хотя до 1958 года я не знал, где взять доллар-другой. А в 1958 году выиграл в телевизионной викторине в Италии. Это были первые мои ощутимые деньги, и большую их часть я потратил на фургон «Фольксваген» для танцевальной компании, чтобы мы могли гастролировать. (Мэри Эмма Харрис, 1974)

Если я замечаю, что меня раздражают телефонные звонки и я не могу сосредоточить все свое внимание на позвонившем, то, значит, я не работаю как следует. Так что пусть меня прерывают. Потому что если работать хорошо, никакие телефонные звонки не выводят из равновесия. Я замечал, что те, кто стремится защитить себя от таких помех, отделяют работу от жизни. Я с радостью говорю по телефону, когда говорю по телефону, и с радостью работаю, когда работаю.

Некоторые считают меня слабым музыкантом, но признают, что мои идеи интересны. Они говорят: он не музыкант, он философ. В то время как философы говорят: он не очень хороший философ, но хороший музыкант. Меня постоянно спрашивают, что для меня важнее — мои композиции, или музыка, или мои тексты, и ответ уже прозвучал в нашем разговоре: когда я пишу музыку, для меня нет ничего важнее музыки; когда я записываю свои мысли, мне интересно именно это. Я бы хотел распространить этот принцип и на многие другие вещи — на приготовление пищи, на телефонные разговоры. Жизнь потому и прекрасна, что все время на что-то отвлекает. (Роуз Сливка, 1978)

Я начал зарабатывать деньги — не тем, что писал музыку, а лекциями, концертами и всякими такими вещами, так сказать, музыке сопутствующими, — в пятьдесят лет. Теперь я мог бы обойтись и без концертов, если бы поселился в каком-нибудь бедном уголке земли. Дохода от прошлых работ достаточно, чтобы вести очень скромную жизнь. Я часто говорю Мерсу Каннингему, что пора на покой, и он спрашивает: «А куда ты поедешь?», а я отвечаю: «В Боливию». Он спрашивает: «Почему?», а я отвечаю: «Потому что там никто не интересуется современной музыкой». Хочется оказаться там, где телефон не звонит. Представьте, я отказался от автоответчика. Я его рассматриваю как аморальное изобретение XX века.

В каком смысле?

Ну, тем самым ты отсоединяешь себя от общества. Причем по собственной воле. Это форма эгоизма.

Ваше имя есть в телефонной книге?

Нет, но не потому, что я против. Таково желание Мерса. У него большая компания танцоров и школа танца; если бы его имя было в телефонной книге, это было бы ужасно. Хотя, если захотят, люди все равно узнают твой номер, будет он в книге или нет. (Стивен Монтегю, 1982)

Я думаю, что самое доступное для нас сейчас — это тренироваться фокусировать внимание одновременно более чем на одном предмете. Если вы делаете это вполне уверенно, предлагаю удерживать в поле зрения одновременно три вещи. Мне кажется, полезнее делать это упражнение, чем сидеть по-турецки.

В медитации?

Мне кажется, смысл медитации в том, чтобы открыть нашему эго путь от сосредоточенности на себе к потоку всего сущего. Разве не так? Мне кажется, это можно сделать посредством чувственного восприятия, увеличивая количество вещей, на которых мы сосредоточены в один и тот же момент. Я в этом убежден. (Терри Гросс, 1982)

Когда вы преподавали в Новой школе социального исследования в 1956 году, вы работали не только с музыкой, но и с перформансами. Чему и как вы собственно учили?

Этот мой курс по композиции экспериментальной музыки начинался с того, что я объяснял студентам, кто я такой, что для меня важно, чем я занимался; я хотел, чтобы они пришли к пониманию того, кто такие они и чем они занимаются. Я не учил в том смысле, что был некий материал, который я доносил до них. Если нужно, я делал обзор более ранних композиторских работ, своих и не своих, но в основном делал упор на то, чем занимаюсь в настоящее время: показывал, что я делаю и почему мне это интересно. Потом я предупреждал их, что если они не хотят отказываться от своих привычных методов работы, то им придется оставить мои занятия, потому что моя обязанность (если у меня есть какие-то обязанности) — побуждать их меняться.

И много было тех, кто уходил?

Нет, немного, в основном оставались. Человек восемь – десять максимум. Некоторые работали с музыкой совершенно традиционно; они понимали, что я буду стараться немножко их расшевелить. И иногда получалось. После такого основополагающего вступления занятия сводились к тому, что студенты показывали мне, кто что сделал. И если у меня было что сказать, я говорил. Еще я заставлял их рассказывать о своей работе, но ведь это общепринятая практика в прогрессивном образовании, не так ли? Мы обходились малыми средствами, у нас была только полная кладовка ударных инструментов, раздолбанный рояль и всякие вещи, которые люди носят с собой. Помещение было тесное, и мы просто делали то, что можно сделать в таком помещении.

Я постоянно говорил, что, хотя у нас мало что есть, мы все равно должны делать вещи, которые работают. Я не требовал от них невозможного. Мне всегда казалось, что главное — быть реалистом. Ненавижу имидж художника, создающего произведения, которые нельзя исполнить.

Не удивительно ли, что такие музыкальные занятия посещали живописцы?

Меня это не удивляло, потому что в конце сороковых – в начале пятидесятых я был неотъемлемой частью клуба художников Artists’ Club. Я рано понял, что музыканты меня не любят. А художники любили. Музыканты очень редко приходили на концерты, которые я организовывал, — что на музыкальные, что на перформансы. Аудитория состояла в основном из людей, интересующихся живописью и скульптурой. (Майкл Кирби и Ричард Шехнер, 1965)

Вашу музыку не публиковали, пока в конце пятидесятых вы не заключили договор с издательством Peters. Как вам это удалось?

Тогда я жил за городом, и обеспечивать своими нотными записями людей, которые хотели их получить, было проблемой. Сначала я отнес все свои сочинения в Schirmers, и мистер Хайнсхаймер сказал, что моя музыка для них только лишняя головная боль. Единственное, что ему понравилось, — это «Сюита для игрушечного пианино», но он сказал: «Разумеется, название придется изменить». Я ответил: «В этом нет необходимости, я просто заберу у вас все свои сочинения». И я увез все назад, в деревню.

Люди продолжали мне писать, прося копии, и я продолжал писать музыку. Наконец в один прекрасный день — это было, когда я писал сопроводительную музыку к пьесе Джексона Маклоу The Marrying Maiden, — я положил ручку и твердо решил, что не напишу больше ни одной ноты, пока не найду издателя. Так что я взял «Желтые страницы», пробежал глазами список музыкальных издательств и остановился на Peters. Потому что вспомнил, как кто-то — кажется, кто-то из струнного квартета — говорил, что мистер Хинрихсен интересуется американской музыкой. Так что я просто позвонил и попросил его к телефону. Он сказал в трубку, очень приветливо: «Я так рад, что вы позвонили. Моя жена давно хочет, чтобы я публиковал вашу музыку». В тот день мы с ним пообедали и подписали контракт.

Одно из его громадных достоинств в том, что он не пытался подвергать музыку какой бы то ни было цензуре, любить ее или не любить. Он понимал, что это не его дело, а его дело — публиковать. Если он решал что-то опубликовать, он не подвергал это сомнению. Именно поэтому я и заключил с ним эксклюзивный контракт. Он принял все, что я уже создал, и дал карт-бланш на будущие вещи. Я мог делать все, что хочу. У меня не было такого счастья почти до пятидесяти лет ни с музыкой, ни с текстами. Теперь всем, что я делал, могли пользоваться люди. Раньше этого не было. И эту дверь первым открыл Уолтер Хинрихсен. (Коул Ганье и Трейси Карас, 1980)

В пятидесятые годы когда я давал концерт, я его рекламировал, и приходило самое большее сто двадцать пять человек. Когда в прошлом году в Иллинойсе я представлял HPSCHD, пришло где-то около семи – девяти тысяч, причем люди приехали со всей страны и даже из Европы! Годом раньше на «Музицирк» в Иллинойсе пришло пять тысяч человек, и перформанс был бесплатный. В этом году в Миннеаполисе я устроил еще один; пришло три тысячи человек, и он был бесплатный. Все меняется.

Есть мнение, что вы как «авангардный художник» дразните буржуазное общество. Что вы на это скажете?

Ситуация в Соединенных Штатах отличается, причем уже много лет, от ситуации в Европе. В Европе люди, которые интересуются искусством, по большей части не студенты, которые там сильно загружены учебой, а скорее люди, имеющие достаточно досуга, чтобы уделять внимание искусству. Европа считает себя более культурной, чем Соединенные Штаты, которые европейцы считают далекими от традиции и культуры и несколько варварскими.

Ну а что касается Соединенных Штатов, то здесь как только вы получаете работу в какой-то организации и тем самым включаетесь в экономико-политическую структуру капитализма, у вас больше нет времени на искусство. Искусство вас больше не интересует; очень немногие сохраняют к нему интерес. В основном искусством интересуются студенты. Так что если я совершаю турне по Соединенным Штатам, я еду от университета к университету. Если же я совершаю турне по Европе, то езжу от фестиваля к фестивалю, от радиостанции к радиостанции, из одного концертного зала в другой. Сейчас публика меняется, но до последнего времени это были только взрослые без детей. Значит, мнение о том, что я этакий клоун-шутник — мнение европейское. (Макс Ниффелер, 1970)

Занимаясь столько лет тем, чем вы занимаетесь, как вы относитесь к критике? Вы не находите, что люди стали больше понимать и вообще стали добрее?

Стали, конечно стали. Как-то мы выступали в музее Колумбуса, в Огайо. Была зима, кажется сорок девятого года; тогда еду приходилось самолетами доставлять индейцам Аризоны, потому что снег просто завалил Соединенные Штаты. Мы были в турне. Мы выехали из Чикаго, и следующим пунктом был Портленд. Единственный способ добраться туда — через Аризону; нам пришлось оставить машину в Сакраменто и пересесть на поезд. Оттуда мы полетели в Денвер, потом назад в Сакраменто забрать машину, а потом уже в Колумбус. Когда мы добрались до Колумбуса, отдохнуть перед представлением просто не было времени. Мерс исполнял несколько сольных номеров, а я играл на подготовленном пианино. Сцена была убогая: каждый раз, когда Мерс делал прыжок, его голова скрывалась из виду. После выступления нам устроили прием, и на приеме все только и говорили нам, как ужасно наше творчество, что мы должны прекратить этим заниматься, что мы понятия не имеем о том, что такое музыка, танец и все остальное. Мы решили, что этот перформанс в Колумбусе полностью провалился, и лучше бы мы туда не ездили. А через десять лет я получил письмо от одного молодого человека, он писал, что был тогда среди публики и что этот перформанс изменил его жизнь. (Миддлбери-колледж, 1981)

Вам безразлично, что о вас говорят?

Конечно. Чужое мнение не предмет моих забот. Я очень рано научился не обращать внимания на критику. Рецензия на мой концерт в Сиэтле сводилась к одному слову — «смехотворный». А я абсолютно точно знаю, что нет. Поэтому критика мне неинтересна. В сущности, она научила меня тому, что если людям нравится то, что я делаю, — это повод насторожиться. Мне важно жить так, как я жил до того, как общество заинтересовалось моим творчеством.

Вас раздражает общество?

Я считаю, общество мешает художнику больше всего. Думаю, Дюшан бы меня поддержал. Когда я был молод и нуждался в помощи, общество мне ее не оказало, потому что не верило в то, что я делаю. Поскольку я упорно гнул свою линию, общество заинтересовалось и захотело, чтобы я не двигался дальше, а повторял то, что сделал. Каждый раз общество не дает тебе делать то, что ты должен делать.

Под обществом вы ведь не имеете в виду своих слушателей?

Я не люблю общество в качестве слушателей, но люблю, так сказать, в качестве экологического явления. (Мойра и Уильям Рот, 1973)

Слушатели — это люди, которые слушают. Чем самозабвеннее они слушают, то есть чем внимательнее они к каждому звуку и чем интереснее им то, что из этих звуков получается, тем более они достойны называться слушателями. (Билл Уомак, 1979)

То есть вас интересуют люди, но не интересуют слушатели. Вы хотите, чтобы слушатели превратились в людей.

Я стараюсь не делать различия между искусством и жизнью, как и Дюшан. И между учителем и учеником. И между исполнителем и слушателем. И так далее. (Мойра и Уильям Рот, 1973)

Однажды в дверь моей студии постучал Боб [Раушенберг], он принес с собой только что законченную картину. Новую картину из своей «черной» серии. Он заметил, что я отреагировал на нее недостаточно восторженно. Я относился к его творчеству с величайшим энтузиазмом, а тут он почувствовал, что я разочарован. Так или иначе, но я вдруг понял, что он ужасно расстроился, чуть ли не до слез. Он спрашивал, что с этой картиной не так. Ну, и я с ним как следует поговорил. Я сказал, что он не должен зависеть от чужого мнения, что никогда, никогда не надо искать ни у кого такого рода поддержки. (Кэлвин Томкинс, 1980)

Похоже, мы задаем глупые и банальные вопросы.

Что ж, я даю такие же ответы. Мы с вами просто дурачки и несем чепуху. Я сейчас чувствую себя дурак дураком. В настоящий момент я совсем не понимаю, что делать дальше, и не хочу делать то, что делал раньше. Вот и не знаю, что делать.

В последние годы я много ездил, читал лекции, исполнял свои произведения; а исполнитель я плохой. Давид Тюдор гораздо лучший исполнитель. Лучше бы я сидел дома и работал или бы уж грибы собирал — может, тогда придумал бы, чем заняться. А когда я вот так разъезжаю, я словно коммивояжер или священник, странствующий из города в город, проповедуя Евангелие. Раньше, когда у меня появлялась возможность прочесть лекцию, я писал новую, а теперь у меня так много приглашений, что писать новую нет времени. И я просто читаю одну из старых. И это имеет отношение не к жизни, а к смерти, потому что это такое же повторение, как типографский оттиск. И в то же время тот факт, что я передвигаюсь в пространстве, вызывает в памяти Маклюэна, его определение мира как одной деревни. Он писал, что мы живем в «глобальной деревне».

И все же мне непривычно думать, что переезжать из города в город — это работа. Я привык к мысли, что мне нужно время и некоторое количество пространства, чтобы функционировать в качестве композитора. Я, например, думаю, что мне нужно по крайней мере недели три пробыть дома с пустой головой, прежде чем в нее придет какая-то новая мысль. Вопреки старой романтической идее о человеке Возрождения я до сих пор не научился путешествовать по миру так, чтобы при этом мне в голову приходили идеи.

А вы ведь очень любите путешествовать.

Нет, я бы предпочел оставаться дома. С другой стороны, я начинаю понимать, что мой дом — это весь мир. Мы меняем одну культуру на другую в том числе благодаря путешествиям; но в этом смысле, как и во многих других, мы умудряемся одной ногой стоять в предыдущей культуре, а другой — в новой. И мы еще не научились свободно ориентироваться в новой ситуации. Сейчас это одна из наших проблем. (Ларс-Гуннар Будин и Бенгт Эмиль Юнсон, 1965)

Мне всегда казалось, что если, например, ты приезжаешь в Париж и, как турист, проводишь время, осматривая достопримечательности, то ты ничего не узнаёшь о Париже. Лучший способ узнать Париж — не собираясь ничего узнавать, просто пожить там, как будто ты простой француз. Ни один француз не будет мечтать попасть, скажем, в Нотр-Дам.

И вам удалось так пожить в Париже, по соседству с Дюшаном, без достопримечательностей?

Таков был мой замысел: встречаться с ним так часто, как только позволяют обстоятельства, и позволять происходить всяким вещам, а не заставлять их происходить. Это идея есть и в восточной философии. Майстер Экхарт сказал, что нас делает совершенными не то, что мы делаем, а то, что происходит с нами. Так и Марселя узнаёшь, просто находясь рядом, а не задавая ему вопросы.

Как вы играли в шахматы?

Это редко случалось, потому что он играл очень хорошо, а я плохо. Поэтому я играл с Тини (миссис Дюшан), которая тоже играла значительно лучше меня. Марсель то и дело посматривал, как мы играем, а в промежутках дремал. Говорил, как глупо мы оба ходим. То и дело раздражался на меня. Жаловался, что я веду себя так, словно не хочу выиграть. И в самом деле, мне было так приятно быть рядом с ним, что я как-то не думал, выиграю или проиграю. Когда он играл со мной, то давал мне фору: коня. Он был исключительно умный и всегда выигрывал. Никто из нашего окружения не играл так хорошо, хотя был один человек, который раз в сто лет у него выигрывал. (Мойра и Уильям Рот, 1973)

Когда вы стали работать со словом?

В тридцатые годы мою музыку считали необычной и задавали о ней вопросы, и мои писания, в сущности, возникли как ответ на вопросы людей, как попытка объяснить, что же это такое я делаю. Я начал делать на письме то, что я делал в музыке, чтобы не отвечать на вопросы буквально, а показать на примере, как я работаю. Мезостихи, навеянные Джойсом, — это нечто другое. Это поэтическая форма, которую я изобрел, чтобы смочь прочитать всю книгу от начала до конца. Я обнаружил, что если вовлекаю себя в некий процесс открытия, то могу справиться с трудной ситуацией. Если бы я старался понять «Поминки по Финнегану», меня бы так не привлекало чтение. Но когда, читая, я совершал какое-то открытие — вот тут я ликовал. (Робин Уайт, 1978)

Есть ли такой человек, который повлиял на вас больше, чем кто-либо?

С течением времени я чувствую, как на меня все сильнее влияет все больше людей.

Есть такая область, в которой вы цените свои достижения больше, чем в других?

Нет.

Что бы вы назвали своим самым важным даром грядущим поколениям?

То, что на практике показал, как ненамеренно создавать произведения искусства.

Ваше любимое мудрое изречение?

«Учение Хуана Бо о вселенском разуме». Это текст, не фраза.

Почему?

Не знаю. (Джей Мерфи, 1985)

Ваши любимые вещи?

Вещи меня не заботят. Я все раздаю. Я отдал собрание книг о грибах Университету Калифорнии в Санта-Крусе, материалы о музыке — Северо-Западному, а по гуманитарным наукам — Уэслианскому. Я собираю коробки, кладу в них вещи и сразу же отдаю или рассылаю по разным местам, потому что я все время, понимаете, все время ищу пустоты. В этом обществе я магнит для материального. Мне постоянно шлют какие-то вещи. Я должен от них избавляться, другого способа выжить нет. Это жестоко, но необходимо. (Дэвид Коуп, 1980)

Фотограф Марк Хейвен отметил, что в вашем лофте больше современной графики — эстампы Джаспера Джонса и тому подобное, — чем музыки. Ему показалось, там очень мало указаний на то, чем вы занимаетесь.

Ну, может быть. Но вот недавно в одном итальянском журнале вышла статья с фотографиями о моем лофте, и в ней говорится, что он музыкальный. Все в нем так же видимо, как слышим звук. Картины размещены так же неровно, как ноты на нотном стане. Но главное, почему место музыкальное, — это уличный шум с Шестой авеню.

Вам нравится весь этот шум?

Обожаю его! (Стивен Монтегю, 1982) Мне нравится жить на Шестой авеню. Здесь больше звуков, причем совершенно непредсказуемых, чем в любом другом месте, где я жил. (Майкл Зверин, 1982)

У меня и мысли нет вставлять двойные стекла, потому что я люблю звуки — все звуки. Ни днем, ни ночью не смолкает шум машин. Гудки, сирены, скрежет тормозов — все это чрезвычайно интересно и всегда непредсказуемо. Сначала я думал, что не смогу спать. А потом придумал, как трансформировать эти звуки в образы, — они вплелись в сны и не будят меня. (Стивен Монтегю, 1982)

Теперь мне не нужно фортепиано. У меня есть Шестая авеню, ее звуки. Я перевожу эти звуки в образы, и они не прерывают моих снов. Они с ними сливаются. Однажды ночью сработала сигнализация, и меня поразило, что она выла два часа, очень громко. Мне показалось, звук становился то чуть выше, то чуть ниже. И вот в моем сне он стал такой бранкузиобразной формой, знаете, такой слегка искривленной. И я ничуть не злился. (Дэвид Сирс, 1981)

Я думал, о чем бы вас спросить, и все вопросы казались глупыми или неважными. Но потом, работая над пьесой [записывая звуки, издаваемые водопроводными трубами в вашем доме], я получил своего рода точку отсчета. Это была пьеса, которую делал я, или пьеса, которую делали вы?

Это просто фиксация происходящего. Правильно? Сегодня отключили воду, и в трубы попал воздух. Боюсь, перед вашим приходом я слишком много упражнялся с трубами. Если бы не это, вы услышали бы больше шипения и свиста. Или взрывных оглушительных звуков. Но, по-моему, звуки интересны всякие, и громкие, и нет. Звук — это то, чего не было бы, если бы вы его не извлекли, так что в каком-то смысле вы их извлекли. Но вам неподконтрольно то, что просто происходит, и вы их не извлекали в том смысле, что не придавали им форму. Это можно назвать «музыкой непредвиденного», что означает: вы необходимы, но вы ничем не управляете.

Я полагаю, вы тоже были необходимы: это ведь ваши трубы.

Не знаю. Я был не столь необходим. Я играл в шахматы.

Вас беспокоил звук включаемой мною воды?

Нет, нет. Я люблю звуки. Иногда сверху доносятся такие изумительные вибрирующие звуки от этих труб на застекленной крыше, очень громкие. Могут и разбудить, если спишь.

Почему некоторые из нас любят шокирующие звуки больше, чем обычные?

Наверное, потому что они заставляют себя слушать — альтернативы нет. (Марк Блох, 1987) У меня появился новый интерес в жизни — садоводство. Я всегда считал себя скорее охотником, но никак не садовником. И вот в Нью-Йорке у меня лофт со стеклянной крышей двадцать на двадцать футов. Это бывший универмаг Олтмана. Семь огромных окон, то есть света полно. У меня уже почти девяносто растений.

Интересно, что все растения, даже если они одного вида, различаются по каким-то признакам, каждое неповторимо. У каждого дерева есть своя особенность.

У меня два манго, одно растет очень хорошо, другое — нет. Когда оно пускает листья, они сразу же высыхают и опадают. А сильное растет себе и растет. Грете Султан говорит, что у одного хорошие гены, а у другого — плохие. (Эндрю Тимар и др., 1981)

[Повлиял ли этот новый интерес на вашу систему питания?]

Мы — те, у кого есть деньги и прочее, — тоже неправильно питаемся. Овощи, спасибо агробизнесу, плохие. Мясо плохое не только потому, что скот жирный; кур совсем нельзя есть из-за гормонов. Отсюда и болезни, причем количество болезней, которыми мы страдаем, просто-таки поражает. Это проблема куда более важная, чем защита от другого государства. Надо немедленно, как можно скорее поставить вопрос о качестве воздуха, воды, пищи, жилищ и так далее. Обо всех таких вещах.

Быстрое изменение системы питания приведет к оздоровлению всего общества. Радикальному. У меня артрит — через неделю новой диеты артритные боли прекратились. Логично предположить, что если постоянно закладываешь что-то в себя и оно постоянно выходит наружу, то это как промывание: система быстро изменяется. Так же и с реками, так же и с воздухом. Если мы иначе станем ко всему этому относиться, все изменится.

Поезжайте в Исландию — вы сразу попадете в мир, где хороший воздух и хорошая вода. Действительно хорошие. Там нет промышленности. Англичане, поехавшие туда в отпуск, так счастливы дышать чистым воздухом и пить чистую воду, что зачастую не возвращаются домой, остаются в Исландии. Я был потрясен. Вы просто не поверите, какая это радость — дышать чистым воздухом и пить чистую воду.

Я теперь очищаю воду при помощи специального устройства, а потом, поскольку в ней ничего не остается, добавляю экстракт морской воды — не для вкуса, а чтобы в воде были соответствующие минералы. (Шон Бронзелл и Энн Сухомски, 1983)

Еда вся отравлена, ее систематически отравляют. В ней же все скапливается. Я теперь даже не покупал бы овощи в обычных магазинах. Но сомневаюсь, что мне удастся купить незагрязненные овощи, потому что, кажется, загрязнение глобально. Кажется, от него уже не убережешься. (Моник Фонг и Франсуаз Мари, 1982)

Как вы пришли к макробиотике?

Несколько лет назад у меня было заражение крови от раны на ноге, которое привело к онемению пальцев левой ноги и грозило перейти на правую. Врачи делали, что называется, сложные анализы и не обнаруживали никаких указаний, что что-то не так. Циркуляция крови в порядке, вообще все в порядке. Все замечательно, но пальцы левой ноги не двигались! Так продолжалось несколько лет, ко всему прочему с 1960 года у меня появился артрит в запястье, пальцы стали толще. И это длилось больше пятнадцати лет. Я принимал двенадцать таблеток аспирина в день — это все, чем мне могли помочь врачи. Мне становилось все хуже, и случилось так, что я на несколько месяцев попал в Париж и подумал, что мне может помочь акупунктура. Пришел китаец и сказал, что акупунктура лишь уменьшит боль, но не устранит причину. Он сказал буквально следующее: «Вам нужно проверить кровь и затем изменить систему питания. Идите к соответствующему специалисту». Я спросил, сколько я ему должен за совет. Он ответил: «Я ничего для вас не сделал» — и платы не взял. И никакими иголками он меня не колол.

Не в тот приезд в Париж, а в другой, примерно года два назад, у меня вышла книга, и я давал много интервью. Это требовало сил. Одно, для телевидения, проходило в каком-то неотапливаемом подвале. Ночью я не мог заснуть от боли в левом глазу, совершенно невыносимой. Я понял, что традиционная медицина мне не поможет, и начал жаловаться друзьям. А мой астролог Джули Уинтер уже давно мне говорила, что здоровье станет лучше, если я буду соблюдать диету, рекомендованную нетрадиционной медициной. Я пожаловался Йоко Оно и Джону Леннону. Они уже восемь лет соблюдали макробиотическую диету. Йоко сказала: «Тебе надо пойти к Сидзуко Ямамото, в Нью-Йорке, она подберет тебе диету». На этот раз я послушался совета и тут же к ней пошел. Имя Сидзуко Ямамото по-японски значит «спокойствие у подножья горы».

Первое же замечание Сидзуко мне понравилось чрезвычайно, потому что в конце сороковых мне посчастливилось в течение двух лет посещать занятия Дайсэцу Судзуки по дзэн-буддизму, и они очень сильно повлияли на мою музыку и на мое мышление. Когда она сказала: «Ешьте, когда вы голодны, и пейте, когда чувствуете жажду», это прозвучало как постулат дзэн-буддизма. Я обрадовался. Затем она заговорила о важности цельных зерен как основы питания. Мне это показалось убедительным. В то время, однако, я готовил по книгам Джулии Чайлдс: много масла и сливок и так далее. Мысль, чтобы готовить без масла и сливок, была трудна для моего понимания. Я растерялся. В конце концов Джон Леннон через одного своего помощника передал мне целую стопку макробиотических поваренных книг. Это меня приободрило, я стал экспериментировать и быстро понял, как это приятно.

Когда вы познакомились с Сидзуко?

Года два назад. И сразу начал соблюдать ее диету. С тех пор я не принимаю лекарств и у меня ничего не болит. Через неделю этой диеты боль в области левого глаза исчезла. Запястья и сейчас не столь гибки, как хотелось бы, но налицо громадное улучшение. И еще — я расстался с изрядной долей тридцать фунтов лишнего веса.

Пока я не перешел на новое питание, я страдал запорами. Теперь эта проблема исчезла. Что еще замечательно — это очень хорошо видно в сравнении с другими людям, — когда просыпаешься, ты полон энергии, и запаса энергии хватает на весь день. Он не иссякает, и я могу работать гораздо больше. У меня всегда хватало энергии, но сейчас ее особенно много.

Помню, недавно в Калифорнии меня пригласили делать гравюры, и как-то мы заработались до трех часов ночи. Каждые два часа люди, с которыми я работал, говорили: «Давайте немного передохнем». А мне не нужно было отдыхать, я продолжал работать. Во время этих перерывов они пили кофе, чтобы не заснуть, и потом уставали гораздо сильнее. Они постоянно то взбадривались, то утомлялись, а я нет.

Думаю, я стал активнее, чем в 1952 году, то есть больше чем двадцать пять лет назад. В этом году мне исполнится шестьдесят семь лет. Если посмотреть, когда мне было около сорока, я был очень, очень активен, ум работал в нескольких направлениях. Но в этом году у меня выходят три книги, пять альбомов гравюр и много, очень много новых музыкальных произведений. Я думаю, все это во многом благодаря изменению системы питания. С другой стороны, я стал гораздо спокойнее, я не так легко раздражаюсь.

А макробиотика вас не ограничивает?

Когда меня приглашают на обед, я говорю: «Понимаете, я соблюдаю диету и принесу еду для себя с собой». И мне или позволяют принести еду с собой, или изменяют меню. По моим наблюдениям, все чаще и чаще у людей возникает желание в корне изменить свою систему питания.

Сегодня я иду ужинать к подруге, которая изначально была против макробиотической диеты, но сегодня вечером она приготовит макробиотический ужин — и ей тоже будет вкусно!

И в поездках легко питаться макробиотически. Я беру с собой пароварку для риса «Панасоник» и электрический вок. И комната мотеля превращается в кухню! (Морин Фурман, 1979)

Поделитесь, пожалуйста, каким-нибудь из своих любимых рецептов.

Сейчас мне больше всего нравится один под названием «Чечевичный паштет». Два стакана чечевицы заливаете восемью стаканами воды и пятнадцать минут кипятите в кастрюле с толстым дном и без крышки, потом засыпаете стакан булгура и варите, помешивая, потому что он впитывает воду, еще пятнадцать минут. Жарите в кунжутном масле большую мелко порезанную луковицу и добавляете в кастрюлю вместе с чайной ложкой соли. Потом добавляете молотый перец — у меня есть мельничка, я считаю до пятидесяти оборотов — и две чайные ложки дижонской горчицы с верхом или изумительной горчицы с зеленым перцем. Это блюдо можно есть горячим и холодным, можно намазывать на хлеб вместо масла. (Пол Херш, 1982)

Я раньше курил как минимум три пачки в день. Любое мелкое событие было поводом зажечь сигарету. В конце концов я раздвоил себя: один я знал, что бросил курить, другой не знал. И каждый раз, когда я, который не знал, хватался за сигарету, я, который знал, начинал смеяться и смеялся, пока тот, другой, не клал сигарету на место.

Вы пьете «Гиннес стаут» или ирландское виски?

Ну, я теперь вообще не употребляю алкоголь из-за макробиотической диеты. Забавно, но желания выпить у меня не возникает. А когда еще пил, то пил очень хорошее односолодовое виски. Что я пью сейчас? Пожалуй, больше всего мне нравится вода. Она хорошо утоляет жажду.

А в кино вы ходите?

Нет. (Стивен Монтегю, 1982)

А газеты читаете?

Нет. Ну, бывает, заглядываю в чужие газеты краем глаза. Я думаю, что если случится нечто такое, о чем мне нужно знать, кто-нибудь мне скажет. (Пол Херш, 1982)

А как вы проводите досуг?

У меня нет досуга. Это не значит, что я убиваюсь на работе. Я люблю свое дело, и ничто меня не увлекает больше. Потому я его и делаю. Так что мне не нужно другого развлечения. И моя работа не связана с физической усталостью, так что и отдыхать мне не нужно. У Мерса тяжелая физическая работа, поэтому он любит посмотреть телевизор. А я к этому равнодушен. Если бы у меня было много сил и не было возможности работать, тогда бы я смотрел телевизор. (Стивен Монтегю, 1982)

Когда я возвращаюсь домой из поездки, меня обычно ждет пачка писем, на которые надо отвечать. Сейчас я вернулся домой на два дня, а потом будет следующая поездка. Может, я слишком много разъезжаю, но меня зовут, и отказываться неудобно после того, как согласился приехать. Никогда не думаешь, что в итоге приглашений будет так много.

Куда бы я ни ехал, я беру с собой работу. Если, к примеру, иду к врачу, тоже беру и работаю, пока ожидаю в приемной. Конечно, я работаю и дома, то есть я готов работать везде и всюду. Меня научило этому долгое сотрудничество с танцорами: они репетируют с перерывами, во время которых можно поработать на себя. Эта привычка формировалась у меня долгие годы. А иначе я бы не сделал всего того, что сделал. Даже люди, не слишком хорошо знакомые с моими работами, обычно обращают внимание на их количество. (Том Дартер, 1982)

Так что нет никакого секрета, как вам это все удается?

Ну, начинаешь день с поливки растений, а заканчиваешь игрой в шахматы. И еще я делаю упражнения. И обычно хожу в магазин, хотя сегодня не ходил.

А играя в шахматы в конце дня…

Я восстанавливаю баланс между намеренными и случайными действиями. Потому что если я сделаю неверный ход своим конем, я проиграю. Для игры важна победа или поражение, чего не скажешь о случайных действиях. Там — как бы озарения. (Кэтлин Бёрч и др., 1986) Мое последнее увлечение — камни.

Камни?

Да, я собираю их со всего мира для моего сада. Некоторые очень большие. Я еду по дороге, останавливаюсь и рассматриваю камни. Сейчас один очень большой ждет меня в фургоне в Северной Каролине. На этом камне можно увидеть столько лиц — как на выставке. (Лайза Лоу, 1985)

Как вы относитесь к тому, что теперь вы влиятельная фигура?

Я в этом не уверен, хотя, наверное, в какой-то мере… Но забавно, что критики продолжают говорить о том, как плохи мои произведения. (Женевьев Маркус, 1970)

Мое имя стало известным, но моя музыка так и осталась неизвестной и непонятой. Частью потому, что я написал очень много музыки, причем разной, и я постоянно создаю новую, так что никто не знает, что услышит, когда станет слушать. В силу моей, как вы говорите, известности какие-то люди ожидают от меня определенных вещей, а какие-то — совсем других. Они заранее знают, что должны услышать, и часто бывают разочарованы. И если программа предусматривает антракт, то после антракта слушателей остается значительно меньше, чем в начале концерта. А иногда собирается такая толпа желающих послушать, что, когда первые уходят, зал заполняется новыми людьми. (Том Дартер, 1982)

Вы полагаете, ваше самосотворение — результат вашего отношения к творчеству? И если да, то как вам удалось избежать разделения между жизнью и искусством? Вы согласны, что художник — это тот, кто верит в искусство ради искусства, в то, что искусство создает художника, чтобы превратить жизнь в искусство, а искусство сделать жизнью?