В 2014-м году мы издали новый русский перевод «Поэтики пространства» Гастона Башляра, французского философа, автора концепции эпистемологического разрыва, оказавшего влияние на целую плеяду видных мыслителей от Луи Альтюссера до Пьера Бурдье. Эта одна из немногих работ Башляра, которая получила новую читательскую историю и уже в наши дни стала настольной книгой художников, архитекторов и дизайнеров, работающих с пространством.

В своем поэтическом эссе философ анализирует образы дома — от подвала до чердака, отдельно выделяя ящики, сундуки, комоды — хранилища секретов и объектов, скрытые от глаз, укромные уголки. А также места обитания животных, птичьи гнезда и раковины моллюсков — представляя их как выразительные формы, описывающие тот или иной феноменологический опыт пространства. Башляр развивает свое исследование, проводя параллель между устройством дома и умением человека мыслить и визуализировать. Он насыщает текст цитатами и литературными фрагментами, которые помогают читателю представить дом как место, сотканное из поэтических образов, мечтательности и воспоминаний. Дом у Башляра превращается в живой манифест души, в пространство, наполненное приглушенным светом, где обретают форму наши грезы и фантазии. А опыт, пережитый человеком в своем первом жилище, закладывает, как первосцена в психоанализе, основы всей будущей жизни, формируя алгоритмы мышления и запоминания.

Сегодня, когда многие из нас оказались заперты в ограниченном пространстве своих дач, квартир, коттеджей, размышления Башляра могут скрасить это пребывание, погружая нас не просто в популярный room tour, но в полноценный анализ собственного habitat.

ЛитРес Bookmate Google Play Books

Глава первая. Дом от погреба до чердака. Чувство хижины

В дверь дома кто постучит?

Открыта дверь — входи.

Закрыта дверь — логово.

Мир шумит по ту сторону моей двери.

Пьер Альбер-Биро. Естественные развлечения

I

Для феноменологического исследования сокровенных значений внутреннего пространства дом, конечно же, является самым подходящим материалом, при условии, разумеется, что мы рассматриваем дом в его единстве и в то же время в его сложности, стараясь интегрировать все его значения в одно, фундаментальное значение. Дом предоставит нам разрозненные образы и в то же время некую систему образов. И в первом, и во втором случае мы докажем, что воображение усиливает значения, существующие в реальности. Есть некая сила притяжения, которая сосредотачивает образы вокруг дома. Можно ли из воспоминаний обо всех домах, где мы находили приют, из преимуществ всех домов, где мы мечтали поселиться, выделить некую сокровенную конкретную сущность, которая подтвердила бы особую ценность всех известных нам образов уюта и защищенности? Это самый важный вопрос.

Чтобы ответить на него, недостаточно взглянуть на дом как на «объект», который вызывает у нас те или иные суждения и раздумья. Феноменолог, психоаналитик, психолог(в порядке убывания устойчивости восприятия) не станут описывать дома, подробно рассказывать об их живописности и выяснять, почему в них приятно жить. Напротив, этим ученым надо перешагнуть через описание — будь оно объективным или же субъективным, то есть идет ли в нем речь о фактах либо о впечатлениях, — чтобы добраться до главных свойств дома, в которых выявляется в какой-то мере врожденное слияние человека с его важнейшей функцией — функцией обитателя. География и этнография могут многое рассказать нам о разнообразных типах жилищ. Перед лицом этого разнообразия феноменолог выполняет необходимую работу, чтобы обнаружить источник высшего, неоспоримого, незамутненного счастья. Найти в любом жилище, даже в замке, изначальную раковину — вот главная задача феноменолога.

Но сколько привходящих проблем возникнет у нас, если мы захотим выявить глубинную реальность каждого из оттенков нашей привязанности к тому или иному любимому жилищу! Феноменолог обязан усматривать в таком оттенке целостный психологический феномен. Оттенок не является нанесенной сверху, дополнительной краской. А значит, надо сформулировать, как мы обитаем в нашем жизненном пространстве в полном согласии со всеми диалектиками жизни, как мы день за днем врастаем в тот или иной «уголок Вселенной».

Ибо дом — это наш уголок Вселенной. Дом — и мы уже не раз говорили об этом — является нашей первоначальной Вселенной. И он действительно представляет собой космос. Космос в полном смысле этого слова. Разве самое скромное жилище не прекрасно, если смотреть на него изнутри? Писатели, любящие описывать «смиренное жилище», часто вспоминают этот элемент поэтики пространства. Но это слишком лаконичное воспоминание. Им почти нечего описывать в смиренном жилище, вот почему они там не задерживаются. Они дают описание смиренного жилища в его реальном состоянии, не проживая с ним по-настоящему его изначальную сущность, сущность, которая принадлежит всем, и богатым, и бедным, если только они согласны грезить.

Но в нашей взрослой жизни осталось так мало первоначальных радостей, антропокосмические связи в ней настолько ослаблены, что мы уже перестали ощущать их в нашей домашней вселенной. Есть немало философов, которые устанавливают абстрактную связь со вселенной, находят ее через диалектические манипуляции с «я» и «не-я». Точнее говоря, они познают вселенную прежде дома, горизонт прежде родного крова. Напротив, подлинные обстоятельства зарождения образов, если мы рассмотрим их с точки зрения феноменологии, конкретно расскажут нам о ценностях обитаемого пространства, о том, как «не-я» защищает «я».

В самом деле, здесь мы имеем дело с обратной зависимостью, образное наполнение которой нам предстоит изучить: всякое истинно обитаемое пространство содержит в себе концентрированное понятие дома. На страницах этой книги мы увидим, как воображение работает в этом направлении, когда человек нашел для себя хоть какое-то убежище: увидим, как воображение выстраивает «стены» из неосязаемых теней, успокаивает себя иллюзиями защищенности, — или, напротив, дрожит от страха за прочными стенами, не полагается даже на самые неприступные укрепления. Одним словом, в самой нескончаемой из диалектик человек, нашедший убежище, сенсибилизирует границы этого убежища. Он обживает дом в его реальности и в его потенциальности, посредством мысли и посредством грез.

А значит, все убежища, все пристанища, все комнаты обладают однотипными ценностями, созданными мечтой. Дом «обживается» уже не в своей реальной сущности, и мы ценим его дары не только в реальном времени. Подлин-ное ощущение уюта всегда имеет истоки в прошлом. Когда мы переезжаем, все наше прошлое, с помощью мечты, оживает в новом доме. У старой поговорки «перевозить своих ларов» есть тысяча вариантов. И мечта забирается в такие заповедные глубины памяти, что перед человеком, мечтающим у домашнего очага, открываются совсем уж давние, незапамятные времена. Дом, так же, как огонь, так же, как вода, позволит нам на страницах этой книги показать проблески мечты, при свете которых воспоминание и то, что никак не связано с памятью, сливаются воедино. В этой отдаленной области уже невозможно отделить память от воображения. Взаимопомощь делает их работу более эффективной. Воспоминание и образ существуют как содружество внутри нашей системы ценностей. Поэтому мы живем в доме не только изо дня в день, не только следуя ходу истории, нашей истории. Посредством грезы разные жилища, в которых мы обитали раньше, дополняют друг друга и вместе хранят сокровища былых времен. Когда в новом доме к нам возвращаются воспоминания о прежних жилищах, мы попадаем в страну Незыблемого Детства, неколебимого, как Незапамятное прошлое. Мы испытываем фиксации, фиксации счастья.

Мы утешаемся, оживляя воспоминания, которые вызывают у нас чувство защищенности. Тайная кладовая должна сберегать воспоминания, оставляя за ними их образную ценность. У воспоминаний о внешнем мире никогда не будет тех сочных красок, которые свойственны воспоминаниям о доме. Оживляя воспоминания о доме, мы добавляем к ним ценности грезы; мы никогда не бываем настоящими историками, мы всегда немного поэты, и наше волнение, быть может, есть лишь неудачная попытка поэтического высказывания.

Поэтому мы, описывая образы дома и стараясь при этом не разорвать взаимосвязанность памяти и воображения, хотим надеяться, что сумеем передать всю психологическую гибкость образа, затрагивающего в нас такие глубинные пласты, о которых мы и не подозревали. С помощью стихов, пожалуй даже успешнее, чем с помощью воспоминаний, мы откроем для себя поэтическую суть домашнего пространства.

А потому, если бы нас попросили назвать самый драгоценный из даров, которыми наделяет нас дом, мы ответили бы: дом дает приют нашей грезе, дом защищает мечтателя, дом позволяет нам грезить в тишине и покое. Не одни только идеи и житейский опыт способствуют формированию в нас человеческих ценностей. У грезы есть свои ценности, которые оставляют в человеке глубокий след. Вдобавок греза обладает особым преимуществом: она высоко оценивает сама себя. Она прямо-таки наслаждается собственным существованием. Заметьте: дома, где нам довелось грезить, возвращаются и возникают в нашей новой грезе. Образы домов из прошлого не меркнут у нас в душе потому, что мы постоянно обживаем их заново — в мечтах.

Теперь наша цель ясна: мы должны показать, что дом — один из важнейших интегрирующих принципов для идей, воспоминаний и грез. В этой интеграции связующим фактором выступает греза. Прошлое, настоящее и будущее наделяют дом различными энергетическими векторами, которые часто взаимодействуют, иногда ослабляя, иногда усиливая друг друга. Дом в жизни человека вытесняет все разрозненное и случайное, неустанно превознося целостность и преемственность. Без его советов человек растрачивал бы себя попусту. Он спасает человека от небесных катаклизмов и защищает в житейских бурях. Он — тело и душа. Он — первичный мир человека. Перед тем как быть «брошенным в мир», утверждают незрелые метафизические учения, человек попадает в уютную колыбель дома. И дом в наших мечтах — это всегда большая колыбель. Конкретная метафизика не может оставить этот факт без внимания, тем более что этот факт — ценность, огромная ценность, к которой мы снова и снова возвращаемся в мечтах. Бытие мгновенно становится ценностью. Жизнь начинается благополучно. Она начинается в защищенном пространстве, в тепле домашнего лона.

С нашей точки зрения, с точки зрения феноменолога, который видит истоки явления, сознательная метафизика, ведущая отсчет времени с момента, когда человек «брошен в мир», — это метафизика второй позиции. Она пропускает ранние, предварительные этапы, когда бытие — благо, когда человек пребывает в благостном бытии, которое еще отождествляется с бытием как таковым. Чтобы проиллюстрировать метафизику сознания, надо дождаться момента, когда человек будет выброшен наружу, то есть, на языке тех образов, к коим мы прибегаем, выброшен за дверь, изъят из своего домашнего бытия, окажется в обстоятельствах, усиливающих враждебность людей и враждебность мира. Но всеобъемлющая метафизика, включающая в себя сознание и бессознательное, должна признать за бытием внутри его исключительные ценности. Внутри бытия, во внутреннем бытии каждого вновь прибывшего окутывает тепло. Он — царь в некоем материальном земном раю, он растворен в нежности дружелюбной материи. Как будто все в этом раю питает и насыщает его, он осыпан всеми возможными дарами.

Когда, погрузившись в мечтательное настроение, мы грезим о родном доме, то снова ощущаем это изначальное тепло, эту уютную материю материального рая. Именно в этой атмосфере живут духи-покровители. О материнской сущности дома мы еще поговорим. А сейчас мы хотим сказать об изначальной полноте домашнего бытия. В мечтах мы возвращаемся к ней снова и снова. И поэт хорошо знает, что дом держит незыблемое детство «в своих объятиях»:

Дом, часть луга, о свет вечерний,

Внезапно вы обретаете почти человеческое лицо,

Вы рядом со мной, обнимающие меня, в моих объятиях.

II

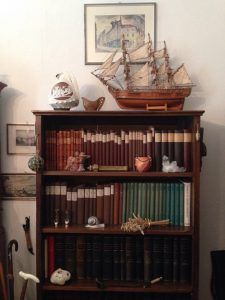

Разумеется, благодаря дому множество наших воспоминаний обрело кров, и, если дом устроен хоть сколько-нибудь сложно, если в нем есть погреб и чердак, углы и коридоры, то наши воспоминания подбирают вполне характерные для них вместилища, которые подходят им как нельзя лучше. Всю нашу жизнь мы будем возвращаться туда в мечтах. А значит, психоаналитику следовало бы обратить внимание на такую удобную локализацию воспоминаний. Как уже было сказано во введении, мы склонны дать этой вспомогательной области психоанализа название «топоанализ». Топоанализ — это систематическое психологическое исследование местностей, играющих важную роль в нашей внутренней жизни. В театре прошлого, каковым является наша память, декорации управляют персонажами, позволяя им играть главную роль. Порой нам кажется, что со временем мы лучше узнаём самих себя, в действительности же нам открывается лишь последовательность фиксаций в различных пространствах стабильного бытия, которое хочет длиться и длиться, которое даже в прошлом, при поисках утраченного времени, хочет «приостановить» бег времени. Во множестве своих ячеек пространство хранит сжатое время. Для этого и нужно пространство.

И если мы захотим обогнать историю, или, оставаясь в ее русле, отделить от нашей личной истории всегда слишком случайную историю людей, зря обременявших нашу, нам придется считаться с тем, что календарь нашей жизни можно представить лишь в картинках. Чтобы анализировать нашу личность в иерархии некоей онтологии, чтобы подвергнуть психоанализу наше бессознательное, всегда прячущееся в своих первобытных норах, надо, выйдя за рамки обычного психоанализа, десоциализировать наши главные воспоминания и проникнуть на уровень грез, которым мы предавались в пространствах нашего одиночества. В таких исследованиях грезы более полезны, чем сны. И такие исследования показывают, что грезы могут сильно отличаться от снов.

Получив доступ к этим пространствам одиночества, специалист по топоанализу спрашивает: «Насколько велика была комната? Насколько захламлен был чердак? Тепло ли было в уголке? И откуда падал свет? Как в этих пространствах человек познавал тишину? Как по-разному он наслаждался тишиной, ведь в каждом из убежищ одинокого мечтателя она своя, особенная?»

В подобных случаях пространство — это всё, ибо время уже не может оживиться памятью. Память — странное дело! — не фиксирует конкретный длящийся отрезок времени, длительность в бергсонианском смысле. Мы не можем снова проживать пролетевшие отрезки времени. Мы можем только продумывать их, продумывать в границах некоего абстрактного времени, лишенного всякой плотности. Только через пространство, только в пространстве находим мы замечательные ископаемые отрезки времени, сохранившие длительность и обретшие конкретность благодаря долгому пребыванию в каком-то определенном месте. Бессознательному надо где-то пребывать. Воспоминания неподвижны, и чем более выражен их пространственный характер, тем они прочнее. Локализовать воспоминание во времени — это забота одного лишь биографа, это нужно только для внешней истории, для истории внешнего назначения, которой принято делиться с посторонними людьми. Герменевтика, чьи задачи глубже, чем у биографической литературы, призвана определить ключевые моменты человеческой судьбы, освобождая историю от соединительной временнóй ткани, не влияющей на наши судьбы. Для познания нашего внутреннего мира локализация во внутренних пространствах гораздо более насущна, нежели уточнение каких-то дат.

Психоанализ слишком часто увязывает человеческие страсти «с текущим столетием». На самом же деле страсти разгораются в одиночестве. Только замкнувшись в своем одиночестве, человек, охваченный страстью, готовится совершить свои безумства или подвиги.

И все пространства былого одиночества, пространства, в которых мы страдали от одиночества, наслаждались одиночеством, желали одиночества, отрекались от одиночества, — все эти пространства неизгладимы в нашей душе. Точнее говоря, человек не стремится их изгладить. Он интуитивно знает, что эти пространства одиночества играют в его жизни определяющую роль. Даже если эти пространства навсегда вычеркнуты из настоящего и никак не связаны с планами на будущее, даже если у нас больше нет чердака, даже если мы лишились мансарды, все же когда-то нам было хорошо на чердаке, когда-то мы жили в мансарде, и этого у нас никто не отнимет. Ночью мы возвращаемся туда в сновидениях. Эти убежища для нас выполняют функцию раковины. И когда мы проходим до конца лабиринты сновидений, когда мы добираемся до границ самого глубокого сна, мы, возможно познаём безмятежный предчеловеческий покой. Здесь предчеловеческое смыкается с незапамятным. Но даже если мы погружаемся в грезы среди дня, воспоминания о привычном, надежном, уютном одиночестве вызывают ощущение пространства, которое исцеляет, пространства, которое не хочет расширяться, а хочет, как прежде, принадлежать нам. И пусть когда-то нам казалось, что в мансарде слишком тесно, что зимой там холодно, а летом жарко. Но сейчас, в воспоминании, к которому привели нас грезы, в результате какого-то непостижимого синкретизма, мансарда одновременно и маленькая, и большая, и жаркая, и прохладная, и воздух там всегда целебный.

III

Теперь, когда мы только приступили к топоанализу, надо оговорить один нюанс. Прежде мы отмечали, что бессознательное всегда имеет жилье. Следует добавить, что это уютное, счастливое жилье. Бессознательное живет в пространстве своего счастья. Нормальное бессознательное умеет всюду устроиться с удобством. Психоанализ приходит на помощь выдворенному бессознательному, такому, которое силой либо хитростью заставили покинуть свое пристанище. Но основная задача психоанализа — привести человека в активное состояние, а не в состояние покоя. Он призывает человека жить вне приютов бессознательного, ввязаться в круговорот жизни, выйти за пределы собственного «я». И, разумеется, его воздействие благотворно. Ибо существу, живущему внутри себя, надо дать шанс пожить во внешнем мире. Чтобы способствовать благотворному воздействию психоанализа, следовало бы провести топоанализ всех пространств, которые призывают нас куда-то за пределы нашего «я». И хотя мы фокусируем наши исследования на мечтах о покое, нам нельзя забывать, что есть еще и мечта человека, который шагает вперед, мечта о дороге.

Ведите меня, дороги!.. —

говорит Марселина Деборд-Вальмор, думая о родной Фландрии («Ручей в Скарпе»).

А сколько энергии заключено в тропинке! С какой точностью в нашем мускульном сознании прочертились знакомые тропинки на склоне холма! Поэт Жан Кобер выражает эту энергию одной строкой:

О мои дороги с их ритмом чеканным!

Вызывая в памяти энергию, которую излучала «взбиравшаяся» на холм дорога, я твердо уверен, что у дороги были свои собственные мускулы, дополнявшие мои. Вспоминать дорогу в моей парижской квартире — неплохая физическая зарядка. Сейчас, дописывая эту страницу, я чувствую, что на сегодня избавлен от обязательной ежедневной прогулки: ведь я уже выходил из дому, в этом нет никаких сомнений.

И если бы мы признали, что импульсы, которые вызывают у нас неодушевленные предметы, присущи самим этим предметам, мы обнаружили бы множество посредников между реальностью и символами. Жорж Санд, сидящая в раздумье у тропинки из желтого песка, видит течение жизни. И пишет: «Есть ли что-нибудь прекраснее дороги? Это символ и образ деятельной, многоголосой жизни».

Поэтому было бы правильно, если бы каждый рассказал о своих дорогах, перекрестках, остановках. Каждый должен был бы составить кадастр затерянных деревень, по которым гулял. Торо говорит, что схема полевых тропинок нарисована у него в душе. А Жан Валь написал так:

Зелень живых изгородей

Кудрявится во мне.

Так мы расчерчиваем мир маршрутами наших странствий. От этих рисунков нельзя требовать точности. Надо только, чтобы по настроению они подходили нашему внутреннему пространству. Но какую книгу следовало бы написать, чтобы дать определение всем этим проблемам! Пространство побуждает к действию, но еще прежде действия начинает свою работу воображение. Оно косит траву и вспахивает пашню. И надо было бы рассказать о благотворном результате всех этих воображаемых действий. Психоанализ собрал множество материалов по проективному поведению, об экстравертах, всегда готовых выплеснуть наружу свои глубоко личные чувства. Топоанализ экстериоризации, описывающий мечты о предметах, возможно, помог бы составить более точное представление о проективном поведении. Но в настоящей работе мы не сумеем, как надлежало бы, применить двойную геометрию, воображаемую двойную физику экстраверсии и интраверсии. Впрочем, мы не считаем, что эти две физики имеют одинаковое значение для психики. А наши исследования посвящены области сокровенного, области, которая имеет для психики наиболее важное значение.

Поэтому мы доверимся силе притяжения, какою обладают все области сокровенного. Нет таких интимных тайн, которые бы не привлекали, а отталкивали. У всякого внутреннего пространства есть своя сила притяжения. Повторим еще раз: блаженство — их неизменное состояние. В этих условиях топоанализ обретает характер топофилии. И мы, проникнувшись этим духом валоризации, займемся изучением закутков и комнат.

IV

Эти ценности убежища так элементарны, так глубоко укоренены в бессознательном, что их даже не нужно подробно описывать: достаточно намека — и ты их сразу вспомнишь. Любой приблизительный оттенок подскажет настоящий цвет. Слово поэта приводит в смятение глубинные пласты души, потому что всегда попадает в цель.

Избыточная живописность жилища может сделать его менее уютным. Так бывает в жизни. А в мечте это проявляется еще сильнее. Настоящие дома наших воспоминаний, дома, куда мы возвращаемся, ведомые мечтой, дома, исправно питающие нашу фантазию, терпеть не могут, чтобы их описывали. Ведь описать такой дом — все равно что привести туда гостя! Если речь пойдет о настоящем времени, так и быть, выкладывайте всё, но о прошлом — ни слова!.. В первозданном доме, где сформировались наши грезы и фантазии, должна царить полутьма. Ведь он принадлежит к области глубокой литературы, то есть поэзии, и не имеет ничего общего с той блистающей красноречием литературой, которая заимствует чужие истории, чтобы рассказать о сокровенном. О доме моего детства я должен сказать только то, что необходимо мне самому, дабы впасть в мечтательное настроение и добраться до порога, за коим я смогу найти отдохновение в моем прошлом. Только так я могу надеяться, что написанная страница позволит мне услышать настоящие звуки, иначе говоря, зов, звучащий у меня внутри, настолько далекий, что, наверно, это и есть голос, внятный всем, кто вслушивается в глубины собственной памяти, в окраины собственной памяти, а может быть, и в то, что находится за ее пределами, в незапамятное. Другие получают от нас лишь подсказку, помогающую найти путь к тайне, но раскрыть эту тайну объективно мы не сможем никогда. Ведь тайна никогда не обладает полной объективностью. Благодаря подсказке, мы направляем мечту на этот путь, но не даем возможности пройти его до конца.

Какой смысл, например, чертить план комнаты, которая была моей комнатой, описывать каморку в глубине чердака, сообщать, что из окна в зазор между крышами можно было видеть вершину холма. Только я один, в моих воспоминаниях прошлого века, могу отворить глубокий стенной шкаф, все еще хранящий — только для меня одного — ни с чем не сравнимый аромат, аромат виноградных гроздьев, сушащихся на решетчатой полке. Аромат винограда! Он очень тонкий, надо сильно напрягать воображение, чтобы ощутить его. Но я уже сказал слишком много. Если бы я сказал еще больше, читатель не открыл бы в своей вновь обретенной комнате неповторимый шкаф, шкаф с неповторимым ароматом, символом тайны, скрытой в душе. Чтобы дать представление о ценностях сокровенного, надо, как это ни покажется странным, привести читателя в состояние прерываемого чтения. Именно в тот момент, когда читатель отводит глаза от книги, упоминание о моей комнате может стать для другого человека порогом, за которым он погрузится в мечты. А когда говорит поэт, душа читателя откликается, ей знаком этот отклик, который, как объясняет Минковски, возвращает человеку энергию начала.

Таким образом, с позиций той философии литературы и поэзии, коей мы придерживаемся, представляется возможность сказать, что мы «пишем комнату», что мы «читаем комнату» или «читаем дом». Очень скоро, с первых же слов книги, с первой строки поэмы, читатель, который «читает комнату», прерывает чтение и принимается думать о какомто жилище, где бывал в прежние времена. Вам бы хотелось все сказать о вашей комнате. Вам бы хотелось привлечь интерес читателя к вашей особе, но вы уже приоткрыли дверь в мечту. Ценности сокровенного захватывают нас так быстро, что читатель уже не читает вашу комнату: он снова видит свою. Он уже приготовился слушать воспоминания отца, прабабки, матери, служанки — «служанки с золотым сердцем», короче говоря, главного человека в том уголке, где живут самые дорогие ему воспоминания.

И дом воспоминаний превращается в очень сложное психологическое целое. С закутками, где так хорошо было мечтать в одиночестве, ассоциируются комната или зал, где властвовали главные люди. Родной дом — это многонаселенный дом. Ценности сокровенного там распыляются, их трудно стабилизировать, они испытывают воздействие различных диалектик. В скольких рассказах о детстве — если только эти рассказы были искренними — мы могли услышать, что обиженный ребенок, не имея своей комнаты, сидел в своем углу!

Однако родной дом живет не только в наших воспоминаниях, он встроен в нас физически. Он — комплекс присущих нам привычек. Двадцать лет спустя, успев преодолеть великое множество безликих лестниц, мы прошли бы по нашей «первой лестнице», не споткнувшись: давний рефлекс подскажет нам, которая из ступенек круче остальных. Наш верный дом открывается нам весь. Мы распахнули бы привычным движением знакомую скрипучую дверь, в темноте сумели бы добраться до дальнего чердака. Наши руки сами найдут все засовы и задвижки.

Другие дома, в которых нам пришлось жить впоследствии, вероятно, сделали наши привычные действия более обыденными. Но если мы после многолетних скитаний вернемся в старый дом, то с удивлением обнаружим, что наши самые незначительные, самые примитивные привычки вдруг ожили и остались в точности такими, как раньше. В общем, родной дом встроил в нас иерархию различных функций, связанных с обитанием в нем. Мы — диаграмма функций, связанных с обитанием в этом конкретном доме, и все прочие дома — лишь вариации на основную тему. Слово «привычка» слишком избито, чтобы можно было выразить им эту страстную привязанность нашего не забывающего тела к незабываемому дому.

Но эту область воспоминаний, которые сохранились в мельчайших подробностях, надежно закрепленные названиями предметов и именами людей, живших в родном доме, можно изучать с помощью обычной психологии. А воспоминания о мечтах, более зыбкие, не так четко очерченные, нам сможет прояснить только поэтическое раздумье. Великая сила поэзии в том, что она способна вернуть нам ту обстановку, в которой мы могли грезить. Родной дом — больше, чем просто жилое помещение, это вместилище грез. Каждый из его закутков был местом, где мы предавались мечтам. И закуток нередко придавал мечтам свою неповторимую ауру. И мы привыкли мечтать, ощущая эту ауру. Дом, комната, чердак, где мы сидели в одиночестве, становятся фоном для бесконечно длящегося мечтательного раздумья, которому лишь поэзия могла бы придать завершенность, превратив его в поэтическое произведение. Если признать за всеми этими закутками их особое назначение — быть прибежищем для грез, — то можно смело сказать, как я говорил в моей предыдущей книге, что у каждого из нас есть призрачный дом, дом воспоминания-грезы, затерянный во мраке по ту сторону реального прошлого. По отношению к нашему родному дому, говорил я, этот призрачный дом — то же, что крипта по отношению к церковному зданию. Перед нами ось, вокруг которой вертятся как интерпретации грезы, предлагаемые мыслью, так и интерпретации мысли, предлагаемые грезой. Впрочем, «интерпретация» в данном случае звучит слишком жестко, словно намек на борьбу. На самом же деле мы здесь наблюдаем полное единение образа и воспоминания, функциональный синтез воображения и памяти. Реальность психологической истории и географии не может служить пробным камнем, чтобы определить подлинную сущность нашего детства. Детство, конечно же, больше реальности. Чтобы проверить, пронесли ли мы через все эти годы привязанность к родному дому, лучше обратиться к мечте, чем прибегнуть к помощи мыслей. В грезе проявляют себя силы бессознательного, которые закрепляют наши самые далекие воспоминания. Если бы в родном доме не действовал маленький, но мощный центр грез о покое, всевозможные посторонние обстоятельства, окружающие реальную жизнь, затуманили бы воспоминания. Не считая нескольких медалей с профилями предков, наша детская память — это пригоршня стертых монет. Если детство в нас продолжает жить и сохраняет поэтическую активность, то происходит это не в плане фактов, а в плане мечты. С помощью этого вечного детства мы сохраняем для себя поэзию прошлого. Перенестись в родной дом посредством мечты — не то же самое, что перенестись туда в воспоминании: это все равно что жить в исчезнувшем доме, как мы когда-то мечтали в нем.

Какой непостижимой глубиной обладают детские грезы! Счастлив тот ребенок, которому судьба подарила — именно подарила — минуты и часы одиночества! Это хорошо для ребенка, полезно для его здоровья, если ему приходится часок поскучать одному, если ему открывается диалектика бесшабашной игры и беспричинной скуки, скуки в чистом виде, без примеси. Александр Дюма в своих «Мемуарах» рассказывает, что в детстве постоянно скучал, скучал до слез. Когда мать видела его в таком состоянии, плачущим от скуки, она спрашивала:

— А почему Дюма плачет?

— Дюма плачет потому, что у Дюма есть слезы, — отвечал ей шестилетний сын. Вероятно, это вымысел, как и многое другое на страницах «Мемуаров». Но насколько точно этот фрагмент передает абсолютную скуку, скуку, совершенно не связанную с тем, что у мальчика не было товарищей по играм! Бывают ведь и такие дети, которые бросают игру, чтобы поскучать, забившись в угол чердака. Чердак моей скуки, сколько раз мне приходилось жалеть о тебе, когда чересчур насыщенная жизнь отнимала у меня самую надежду на свободу!

Так, помимо позитивных охранительных ценностей, в родном доме вырабатываются ценности мечты, последние ценности, которые продолжают жить, когда дома уже не существует. Центры скуки, центры одиночества, центры грез соединяются вместе, чтобы образовать дом мечты, более долговечный, чем воспоминания, рассыпанные в родном доме там и сям. Понадобились бы долгие феноменологические изыскания, чтобы дать определение всем этим ценностям мечты, чтобы выяснить, насколько далеко уходит в глубину зона мечты, где укоренились воспоминания.

И не забудем, что именно эти ценности мечты осуществляют поэтическое общение души с душой. Именно в мечтательном настроении мы обычно читаем произведения поэтов.

V

Дом — это собрание образов, которые дают человеку реально обоснованное или иллюзорное чувство надежности. Мы снова и снова заново воображаем нашу реальность: различить все эти образы означало бы описать душу дома; это означало бы разработать настоящую психологию дома.

Чтобы систематизировать эти образы, нужно, по нашему мнению, учесть два связующих принципа:

- Дом представляется нам вертикальной сущностью. Он поднимается вверх. Вертикальность — его отличительное свойство. Дом — один из факторов, пробуждающих в нас сознание вертикальности.

- Дом представляется нам концентрированной сущностью. Он пробуждает в нас сознание центральности.

Разумеется, принципы эти отражены здесь слишком абстрактно. Но если привести примеры, нетрудно будет доказать их психологическую конкретность.

Вертикальность обусловлена наличием двух полюсов — погреба и чердака. Признаки этой полярности проявляются так ярко, что они, в каком-то смысле, показывают два весьма различных вектора для феноменологии воображения.

В самом деле, даже без какого-либо комментария мы можем противопоставить рациональность крыши иррациональности погреба. Крыша сразу же объясняет, зачем она нужна: чтобы защитить человека, который боится дождя и палящего солнца. Географы беспрестанно напоминают нам, что в любой стране более или менее покатая крыша неопровержимо свидетельствует об особенностях климата. Покатость крыши — это знак, который мы прекрасно «понимаем». Даже мечтатель в данном случае мечтает рационально: в его воображении островерхая крыша рассекает тучи. И чем ближе к крыше находятся наши мысли, тем они яснее. На чердаке мы можем полюбоваться массивными балками: вот она, несущая конструкция, вся перед нами. Мы смотрим на нее, мощную и геометрически безупречную, глазами плотника, который ее создал.

От погреба, конечно, тоже есть своя польза. Мы придадим ему рациональный смысл, перечислив все удобства, которые он нам предоставляет. Но прежде всего погреб — это темная сущность дома, сущность, вступающая в контакт с подземными силами. Мечтая о погребе, мы отдаемся иррациональности глубин.

Мы сможем осознать эту вертикальную биполярность дома, если осознаем функцию обитания настолько четко, чтобы она стала нашим воображаемым ответом на функцию строительства. Мечтатель сам «воздвигает» этажи, расположенные один над другим, и чердак над ними, воздвигает заново, хотя они уже возведены. Как мы уже сказали, грезы о высоте с ее ясностью удерживают нас в рациональной зоне интеллектуализованных проектов. А мечтая о погребе, обитатель дома выкапывает снова и снова, копает без устали, и тем самым пробуждает к жизни его глубину. Одного лишь факта тут недостаточно, воображение продолжает работать. Когда дело касается раскопанной земли, грезы не знают удержу. Позднее мы исследуем грезы о туннелях, отходящих от погреба. А пока ограничимся пространством между двумя полюсами, погребом и чердаком, и посмотрим, как с помощью этого поляризованного пространства можно проиллюстрировать самые тонкие психологические нюансы.

Вот как психоаналитик К. Г. Юнг использует двойной образ погреба и чердака, чтобы проанализировать страхи, обитающие в доме. Мы находим в его книге «Человек, исследующий свою душу», сравнение, позволяющее нам понять, почему сознательное существо надеется «уничтожить автономию комплексов, дав им другие названия». Юнг пишет следующее: «Сознание ведет себя подобно человеку, который, услышав подозрительный шум, доносящийся из погреба, бежит на чердак, дабы убедиться, что воров там нет, а значит, шум ему только почудился. В действительности этот осторожный человек просто не решился заглянуть в погреб».

Постольку, поскольку сравнение Юнга кажется нам убедительным, мы, читатели, феноменологически испытываем два страха: страх на чердаке и страх в погребе. Вместо того чтобы заглянуть в погреб бессознательного, «осторожный человек» ищет для своего мужества алиби на чердаке. Да, на чердаке мыши и крысы поднимают возню. Но стоит только появиться хозяину, как они мигом спрячутся в норы и затихнут. Существа, которые орудуют в погребе, не такие шустрые, не такие суетливые, зато более таинственные. Чердачным страхам легче дать рациональное объяснение. Но в погребе даже более решительный человек, нежели персонаж Юнга, вряд ли подыщет для своих страхов скорое и внятное объяснение; и объяснение это никогда не будет окончательным. На чердаке жизненный опыт дня всегда одолеет ночные страхи. А в погребе тьма царит и днем и ночью. Даже если человек спускается в погреб со свечой, он видит тени, мечущиеся на черной стене.

Если развить пояснительный пример Юнга до всеобъемлющего понимания психологической реальности, то возникнет мысль о необходимости взаимодействия психоанализа и феноменологии, взаимодействия, которое должно быть все более и более тесным, коль скоро наша цель — полностью понять феномен человека. Ведь чтобы придать образу психоаналитическую эффективность, надо сначала сделать его понятным с точки зрения феноменологии. В данном случае образ, предлагаемый психоаналитиком, отзовется у феноменолога интуитивной дрожью. Он оживит в его душе изначальную силу и специфичность страхов. В нашей цивилизации, когда освещение всюду одинаково яркое, когда даже под землей провели электричество, люди уже не ходят в погреб с подсвечником. Однако бессознательное не поддается влиянию цивилизации. И спускаясь в подземелье, оно берет с собой подсвечник. Психоаналитик не может удовлетвориться метафорами, поскольку они поверхностны, или сравнениями, а феноменолог должен в исследовании образов идти до конца. Здесь феноменологу следует не упрощать или объяснять, не проводить сравнения, а преувеличивать преувеличение. И тогда, читая рассказы Эдгара По, объединившиеся феноменолог и психоаналитик поймут, что эти рассказы обладают силой осуществления. Осуществления детских страхов. Читатель, всецело поглощенный чтением, услышит, как мяукает за стеной демонический кот, символ неискупленных грехов. Тот, кого преследует образ погреба, знает, что стены там вкопаны в землю, что у каждой стены открыта только одна, передняя сторона, а сзади на нее давит земля, вся, сколько ее есть на свете. От этого драматизм происходящего нарастает, страх усиливается. Но что это за страх, если можно воспрепятствовать его усилению?

Тут охваченный интуитивной дрожью феноменолог настораживается: он «в двух шагах от безумия», как выразился поэт Тьерри Марселен. И погреб представляется ему символом загнанного под землю безумия, наглухо замурованных трагедий. Рассказы об убийствах в подземелье оставляют неизгладимый след в нашей памяти, след, которого мы предпочитаем не касаться: в самом деле, кому охота перечитывать «Бочонок амонтильядо»? Сама по себе эта страшная история примитивна, однако она эксплуатирует изначальные страхи, двойные страхи, которые заложены как в природе человека, так и в природе дома.

Но мы, не отвлекаясь на изучение реальных человеческих трагедий, собираемся исследовать несколько мрачных подземелий, которые легко и просто докажут, что образ погреба в мечтах всегда связан с неудержимым преувеличением реальности.

Если мечтатель живет в городе, он нередко мечтает о том, чтобы его погреб превосходил глубиной погреба соседних домов. Его жилище хочет обзавестись погребами не хуже, чем были у легендарных крепостей, обширными помещениями, где начинались таинственные подземные ходы, которые, пролегая под стенами и рвами, связывали сердце крепости с дальним лесом. У замка, возвышавшегося на холме, была разветвленная корневая система подземелий. Каким могуществом мог бы обладать обычный дом, имей он столь надежную опору!

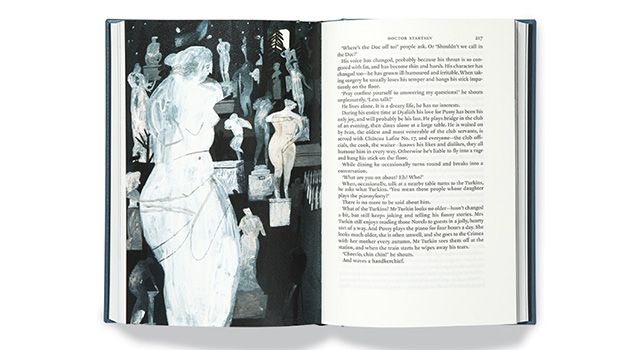

О таких разветвленных погребах мы читаем в романах Анри Боско, писателя, любившего описывать грезы о доме. В романе «Антиквар» под домом расположен «круглый сводчатый зал, а в нем имеются четыре двери». От четырех дверей отходят туннели, которые там, под землей, в каком-то смысле контролируют четыре стороны света. Вот открывается восточная дверь, и «мы уходим под землей на очень далекое расстояние, под домами этого квартала…» В этом эпизоде слышатся отголоски грез о лабиринте. Но лабиринты туннелей «со спертым воздухом» ассоциируются с круглыми залами, капеллами и тайными святилищами. Вот и подземелье в «Антикваре» обладает, если так можно выразиться, сложной онирической начинкой. Читатель должен обследовать его с помощью грез, которые порой наполнены страданием (если связаны с туннелями), а порой изумлением (когда перед мечтателем открываются подземные дворцы). Читатель можем затеряться во всем этом (и в прямом, и в переносном смысле). Вначале ему не вполне ясно, оправданна ли с точки зрения литературы столь усложненная геометрия. Но тут исследование феноменолога открывает нам ее эффективность. Что нам советует феноменология? Она просит нас возбудить в себе читательскую гордыню, которая вызвала бы иллюзию участия в создании книги. Такую позицию трудно занять при первом чтении. Во время первого чтения мы еще слишком пассивны. Читатель все еще немного ребенок, ребенок, который читает для развлечения. Но любая хорошая книга, как только мы ее прочли, сразу же требует повторного чтения. После наброска, которым является первое чтение, нам нужно второе — чтение-работа. И тогда нам нужно вникнуть в проблему автора. Во время второго чтения, третьего чтения и так далее мы постепенно приближаемся к решению этой проблемы. И у нас исподволь возникает иллюзия, что и сама проблема, и ее решение — наши собственные. Этот психологический нюанс, который можно выразить словами «нам самим следовало это написать», превращает нас в феноменологов чтения. А до тех пор, пока мы не дошли до этого нюанса, мы остаемся психологами или психоаналитиками.

Итак, в чем же состоит литературная проблема Анри Боско, описывающего подземные туннели? Ему необходимо конкретизировать в одном центральном образе роман, основная сюжетная линия которого — подспудные интриги. Эту избитую метафору здесь воплощают бессчетные залы, разветвленная сеть подземных галерей и кельи, двери которых часто заперты на засов. Там замышляют заговоры, вынашивают зловещие планы. Дело в подземелье движется медленно, но верно. Мы действительно оказались в замкнутом мирке подспудных интриг.

В таком вот подземелье антиквары, герои романа, намереваются связывать людские судьбы. Погреб Анри Боско с отходящими от него четырьмя боковыми галереями — это станок, на котором ткется Судьба. У главного героя, рассказывающего о своих приключениях, есть судьбоносное кольцо, перстень с начертанными на нем древними знаками. Однако подпольная (в буквальном смысле) и инфернальная (опять-таки в буквальном смысле) деятельность антикваров закончится крахом. В тот самый момент, когда любовь должна связать две главные судьбы, в самом центре прóклятого дома умрет одна из прекраснейших сильфид романиста, существо, обитающее в саду и в башне, существо, чья миссия — дарить счастье. Читатель, вслушивающийся в аккомпанемент космической поэзии, которая всегда пробивается из-под психологической фабулы в романах Боско, — такой читатель на многих страницах найдет свидетельства драматического конфликта между воздушным и земным. Но чтобы переживать такие драмы, надо снова и снова перечитывать книгу, уметь переносить внимание с одного на другое, или читать, уделяя равное внимание человеку и предметам, ничего не упуская в сложном антропокосмическом переплетении человеческой жизни.

В другом жилище, куда приводит нас автор, лабиринт подземных ходов — уже не прибежище для инфернальных героев, которые вынашивают зловещие планы. Это природная система пещер, неотделимая от природы подземного мира. Если мы пойдем за Анри Боско, то познаем жизнь дома, имеющего космический корень.

Этот дом с космическим корнем предстанет перед нами как каменное растение, поднимающееся из скалы и достигающее лазури над башней.

Герой романа, непрошеный гость в чужом доме, вынужден прятаться в погребе. Но очень быстро интерес читателя от реального повествования перемещается к повествованию космическому. Приметы реальности здесь служат для того, чтобы излагать сны. Сначала мы еще находимся в лабиринте туннелей, вырубленных в скале, потом вдруг встречаемся с ручьем, текущим в ночи. И тут внешний ход событий в романе для нас приостанавливается. Мы не уловим смысл, заключенный в этой странице, если не приобщимся к ней с помощью наших грез о ночи. В самом деле, в рассказ вплетается чудесный сон, поражающий своей стихийной искренностью. Прочтем же эту поэму о космическом подземелье.

«Прямо у моих ног из мрака выступила вода.

Вода! Огромный водоем!.. И какая вода!.. Черная, стоячая, на идеально гладкой поверхности нет ни малейшей складки, ни крошечного пузырька. Я не видел источника, не понимал, откуда эта вода. Она была здесь уже многие тысячи лет, с тех пор как ее захватили в плен скалы, она разлилась сплошной ровной пеленой и, вечная пленница минерального мира, в каменной оправе сама превратилась в недвижный черный камень. Минеральный мир давил на нее своей чудовищной тяжестью, она распластывалась под этим гнетом и в конце концов словно изменила свою природу, просочившись сквозь плиты известняка, которые хранили ее тайну. И стала самой плотной жидкостью во чреве подземной горы. Из-за своей непрозрачности и необычной консистенции она казалась каким-то новым, неизвестным науке веществом; вдобавок она еще фосфоресцировала, но на глубине: всего на мгновение на ее поверхности появлялись светящиеся точки и сразу гасли. Знаки таинственных сил, дремлющих в глубинах, эти электрические искры свидетельствовали о скрытой жизнедеятельности и грозной мощи стихии, лишь на время объятой сном. Меня пронизала дрожь».

Эта дрожь, как мы прекрасно понимаем, — не человеческий страх, а космический, антропокосмический страх, эхо древней легенды о человеке, оказавшемся во власти природы, как в первый день творения. Так, постепенно, от погреба, вырубленного в толще скалы, к подземной пещере, от пещеры к стоячей воде, мы перешли из рукотворного мира в мир грез, из романа в поэму. Но сейчас реальность и греза соединились вместе. Дом, погреб, пещера посредством глубины сливаются в единое целое. Дом превратился в природную сущность, вроде горы и рек, прокладывающих себе путь под землей. Большое каменное растение, каковым является дом, росло бы медленно и трудно, если бы не подземные воды у его подножия. Таковы мечты в их безграничной мощи.

Космические грезы Боско могут подарить читателю глубокую безмятежность, потому что предлагают ему приобщиться к покою, который мы всегда обретаем при глубоком погружении в мечту. Повествование на какое-то время было прервано: эта остановка способствует психологическому углублению процесса чтения. А теперь рассказ о реальных событиях может продолжаться, поскольку он уже получил необходимую дозу космизма и мечты.

В подземелье, оказывается, есть лестницы: вот они, по ту сторону водоема. После поэтической паузы описание следует дальше по заданному маршруту: «В скале была вырублена винтовая лестница, очень узкая и крутая. Я стал по ней подниматься». С помощью этого штопора мечтатель извлекается из глубин и может принять участие в приключениях на большой высоте. В самом деле, после долгого блуждания по тесным извилистым коридорам читатель попадает в башню. Это идеальная башня, она очарует любого, кто грезит о старинных домах: «абсолютно круглая», омываемая «пучком света», падающим «из узкого окна». И потолок там сводчатый. Какую огромную роль в мечтах о сокровенной тихой жизни играет сводчатый потолок! Его центр беспрестанно посылает нам отражение сокровенного бытия. Неудивительно, что комната в башне оказывается обиталищем прекрасной юной девы и что там живут воспоминания грешной прародительницы. Круглая сводчатая комната обособлена, поскольку находится на высоте. Она не просто господствует над окружающим пространством, но еще и хранит в себе прошлое.

На молитвеннике юной девы, который она унаследовала от прародительницы, можно прочесть девиз:

В орехе миндальном всегда живет цветок.

Мы читаем этот чудесный девиз — и сразу видим дом, видим комнату, отмеченную незабываемой прелестью тихой уединенной жизни. В самом деле, есть ли на свете более емкий, более впечатляющий образ светлого уединения, чем мечта о будущем цветке, еще не рожденном и замкнутом внутри семени? Как же нам захочется, чтобы даже не само счастье, но предчувствие счастья оставалось взаперти в этой круглой комнате!

Дом, о котором рассказывает Боско, тянется от земли к небу. Он обладает вертикальностью башни, вырастающей из земных и водных бездн до жилища души, верящей в небо. Такой дом, построенный писателем, показывает нам вертикальную сущность человека. Дом этот обладает онирической завершенностью. Он увеличивает мощь двух полюсов, существующих в мечтах о доме. Он щедро дарит целую башню тем беднягам, у которых, возможно, не было даже голубятни. Башня — творение иного века. Без прошлого она ничто. Новая башня — это такой абсурд! Но у нас есть книги, они поведут нас во множество домов, чтобы насытить наши мечты. Кто не проводил часы в романтических грезах, сидя в башне из книг? И вот эти часы возвращаются. Наши мечты нуждаются в них. На клавиатуре множества книг, в которых говорится о функции обитания, башня — это нота, пробуждающая возвышенные грезы. Сколько раз с тех пор, как я прочел «Антиквара», я переносился в башню Анри Боско, чтобы пожить там!

Башня и подземные глубины увеличивают дом, который мы изучили, в двух направлениях. Для нас этот дом — вытянутое по вертикали подобие более скромных домов, которые, чтобы удовлетворить наши мечты, должны всё же хоть сколько-нибудь выделяться своей высотой. Если бы мы должны были стать архитекторами дома мечты, мы колебались бы между домом-терцией и домом-квартой. В дометерции, самом простом по конструкции в смысле высоты, есть погреб, первый этаж и чердак. Дом-кварта предполагает наличие второго этажа, отделяющего первый от чердака. Еще один, третий этаж — и мечты теряют ясность. В доме мечты топоанализ умеет считать только до трех или четырех.

От одного до трех или до четырех ведут лестницы. Все они разные. По лестнице, ведущей в погреб, мы всегда спускаемся. Именно движение сверху вниз остается в наших воспоминаниях: во всех грезах, где присутствует эта лестница, она ведет вниз. По лестнице, ведущей в нашу комнату, мы то поднимаемся, то спускаемся. Двенадцатилетний ребенок на этой лестнице играет гаммы и, перепрыгивая через несколько ступенек, берет аккорды, то терцию, то кварту, а порой пытается взять и квинту, преодолеть одним махом четыре ступеньки. Какая чудесная разминка для ног — подниматься по лестнице вприпрыжку, через четыре ступеньки!

И наконец, лестница на чердак, она более крутая, чем остальные, ступени у нее более стертые, и по ней всегда только поднимаются. Она знаменует подъем к самому безмятежному одиночеству. Если я вновь переношусь на чердаки былых времен, чтобы помечтать там, то я никогда не спускаюсь оттуда.

Психоанализ не прошел мимо темы лестницы. Но поскольку психоанализ нуждается в глобализирующем символизме, чтобы закрепить свои интерпретации, то он не уделил должного внимания этой сложной палитре образов, в которой причудливо смешиваются мечты и воспоминания. Вот почему в этой области, как и во многих других, психоанализ более успешно изучает мечты, чем мечтательность. А феноменология мечтательности может разобрать письмена, нацарапанные памятью и воображением. Она сумеет различить оттенки символа. Поэтическая мечтательность, создательница символов, придает нашему уютному уединению полисимволическую активность. И воспоминания наши совершенствуются, облагораживаются. Онирический дом в наших мечтах становится предельно чувствительным. Иногда оказывается, что несколько ступенек зафиксировали в нашей памяти небольшую разность высот в родном доме. Вход в комнату обозначен не просто дверью, к этой двери ведут три ступеньки. Когда начинаешь мысленно измерять высоту старого дома, все, что поднимается и спускается, начинает жить интенсивной жизнью. Мы уже не можем оставаться одноэтажным человеком, как выражался Джо Буске: «Это одноэтажный человек: у него погреб на чердаке».

Сейчас мы в качестве антитезы приведем несколько замечаний об онирически несовершенных жилищах.

В Париже не существует домов. Обитатели большого города живут в коробках, поставленных одна на другую: «Наша комната в Париже, — пишет Поль Клодель, — это условное геометрическое понятие, ограниченное четырьмя стенами, абстрактная дыра, которую мы заполняем картинками, безделушками и шкафами, помещенными в другой, большой шкаф». Местонахождение нашей «абстрактной дыры» указывают номер дома на улице и номер этажа в парадном, но это жилье не имеет ни окружающего пространства, ни внутренней вертикальной сущности. «На почве дома цепляются за асфальт, чтобы не провалиться под землю». У дома нет корней. Для человека, который грезит о доме, такое невообразимо; в небоскребах нет погреба. От мостовой до кровли комнаты громоздятся одна на другую, и бескрайний шатер неба накрывает город целиком. В городе здания имеют лишь внешнюю высоту. Лифты отнимают у нас возможность показать смелость и ловкость во время подъема или спуска по лестнице. Теперь жить наверху, у самого неба, — уже не заслуга. И ваше жилое пространство имеет лишь горизонтальное измерение. Различным комнатам жилья, искусственно втиснутого в один этаж, не хватает одного из важнейших принципов, необходимых для различения и классификации ценностей домашней жизни.

Городским домам недостает не только вертикальной сущности, столь нужной для чувства дома, но также и космизма. Они уже не являются частью природы. Отношения между жилищем и пространством становятся искусственными. Здесь всё — машина, и домашний уют здесь улетучивается из всех щелей. «Улицы словно трубы, которые засасывают людей».

Дом больше не участвует в бурных событиях, происходящих во вселенной. Разве что ветер иногда сорвет с крыши черепицу, чтобы убить прохожего на улице. Но преступление, совершенное крышей, направлено лишь против этого запоздавшего прохожего. От вспышки молнии окно на мгновение загорается ослепительным светом. Но дом не дрожит от раскатов грома. Он не дрожит вместе с нами, ему не передается наша дрожь. В этих домах, плотно прижатых друг к другу, нам уже не так страшно. Мечтателю в одиноко стоящем доме кажется, что стихия угрожает лично ему, но если он живет в Париже, ощущение опасности притупляется. Мы сможем лучше это понять, когда в последующих главах рассмотрим положение дома в мире, которое станет для нас наглядной иллюстрацией положения человека в мире, часто получающего столь метафизически схематизированное толкование.

Но для философа, верящего в целительную силу мечтаний, тут остается нерешенным один вопрос: как поспособствовать космизации городского пространства, находящегося за пределами комнаты. Мы попытаемся ответить на этот вопрос, рассказав о том, как один мечтатель предложил решить проблему городского шума в Париже.

Когда к бессоннице, этой болезни философов, прибавляется нервозность, вызванная городским шумом, когда на площади Мобер среди ночи ревут автомобильные моторы, а грохот катящихся грузовиков заставляет меня проклинать мою судьбу горожанина, я успокаиваюсь, вызывая в воображении метафоры, связанные с океаном. Все мы знаем, что город — это шумящее море, мы столько раз повторяли, что в ночном Париже слышен непрестанный рокот волн и шорох прилива. Из этих штампов я конструирую мой собственный образ, до такой степени мой, как если бы я его создал, пребывая в привычной для меня кроткой, но неколебимой убежденности, что герой моих помыслов — всегда я сам. Если грохот машин становится особенно мучительным, я пытаюсь расслышать в нем голос грома, грома, который говорит со мной, который ругает меня. И меня охватывает жалость к самому себе. Вот опять ты в сердце бури, бедный философ, вечно страдающий от житейских бурь! Я предаюсь абстрактно-конкретным грезам. Мой диван — барка, затерянная среди волн, а этот резкий звук — свист ветра в парусах. Взбесившийся воздух отчаянно сигналит со всех сторон. И я, чтобы утешиться, говорю сам с собой: смотри, твоя шлюпка еще цела, ты в безопасности во чреве этого каменного корабля. Засыпай, несмотря на бурю. Засыпай среди бури. Засыпай, охраняемый своим мужеством, будь счастлив от сознания, что ты человек, на которого ополчились волны.

И я засыпаю, убаюканный шумом Парижа.

Надо сказать, все вокруг укрепляет меня в мысли, что образ шумящего океана посреди города не противоречит «природе вещей», что этот образ правдив, что нам значительно легче, когда мы представляем себе городской шум как нечто естественное, дабы он не казался таким враждебным. Кстати, я встречал похожий умиротворяющий образ в молодой поэзии нашего времени. Ивонна Каруч слышит утреннюю зарю, когда город «тихо рокочет, словно пустая раковина». Благодаря этому образу у меня, привыкшего рано вставать, пробуждение происходит мягко и естественно. Все образы полезны, если знать, как ими пользоваться.

Можно найти и другие образы, в которых город уподобляется океану. Отметим один из них, рожденный воображением художника. Как рассказывает Пьер Куртьон, Курбе во время его пребывания в Сент-Пелажи пришло в голову написать панораму Парижа, увиденную с крыши тюремного здания. В письме другу Курбе говорит: «Я бы написал эту картину в той же манере, в какой пишу морские пейзажи, с небом бездонной глубины, с уличным движением, домами и куполами, которые притворяются бурными волнами океана…».

Когда нам встречалось сращение образов, которое невозможно было разложить на составляющие, то мы, следуя нашему методу, оставляли его в неприкосновенности. Мы тут мимоходом затронули тему космизма дома. Однако к этой теме нам придется еще вернуться. А сейчас, рассмотрев вертикальную сущность дома грез, мы, как и было обещано, должны исследовать те центры, где больше всего ощущается магия дома, центры, стимулирующие мечтательность.

VI

Сначала в доме, таком пестром и многоликом, надо найти центры простоты. Как говорит Бодлер, во дворце «не найдешь ни одного уютного уголка».

Однако сама по себе простота, иногда проповедуемая слишком рационально, не является мощным источником ониризма. Необходимо добраться до первобытной сути убежища. И за гранью реально пережитых ситуаций надо обнаружить те, которые виделись нам в мечтах. За гранью позитивных воспоминаний, являющихся подручным материалом для позитивной психологии, надо заново открыть зону первичных образов, которые, возможно, были центрами фиксации воспоминаний, оставшихся в нашей памяти.

То, как воображение воссоздает первичные ценности, можно продемонстрировать даже на примере столь прочно закрепленной в нашей памяти сущности, как родной дом.

Например, в самом доме, в большой гостиной, человеку, мечтающему об убежище, грезятся хижина, гнездо, укромные уголки, куда он мог бы забиться, как зверь в нору. Он живет за гранью человеческих образов. Если бы феноменолог смог всем своим существом почувствовать первичность таких образов, он, возможно, по-иному взглянул бы на проблемы, связанные с поэзией дома. Мы найдем весьма убедительный пример этой сконцентрированной радости обитания, если прочтем восхитительную страницу из книги Анри Башлена, где он рассказывает о жизни своего отца.

Дом, где живет маленький Анри Башлен, — простейший из простых. Это обычный деревенский дом в городке на плоскогорье Морван. Однако благодаря прилегающему к дому клочку земли, а также труду и бережливости отца семья обрела достаток и счастье. В общей комнате, освещенной лампой, возле которой отец, подёнщик и пономарь, по вечерам читает жития святых, в этой комнате мальчик погружается в свои первые детские мечты, мечты, где он часто видит себя живущим в одиночестве, порой даже в хижине, затерянной в лесу. Для феноменолога, который стремится определить, откуда берет свое начало функция обитания, эта страница из книги Анри Башлена имеет первостепенное значение. Вот самый важный фрагмент: «Готов поклясться, в эти часы я с пронзительной силой ощущал, что мы словно стеной отгорожены от городка, от Франции, от всего остального мира. Мне нравилось воображать (я никому об этом не рассказывал), будто мы живем в лесной чаще, в жарко натопленной хижине угольщика; и мне хотелось бы услышать, как волки скребут когтями незыблемую гранитную глыбу на нашем пороге. Наш дом заменял мне хижину. Я чувствовал, что надежно защищен здесь от голода и холода. И если я вздрагивал, то лишь от полноты блаженства». И, упоминая об отце (к которому он в своем романе обращается напрямую), Анри Башлен добавляет: «Удобно усевшись на стуле, я ощущал, какой ты сильный, и наслаждался этим ощущением».

Итак, писатель призывает нас в центр дома, как в центр силы, в зону наибольшей защищенности. Он последовательно развивает «мечту о хижине», хорошо знакомую тем, кто любит мифологизированные образы примитивных жилищ. Но в большинстве наших грез о хижине мы стремимся жить где-то далеко, вне нашего дома с его теснотой и захламленностью, вдали от городских забот. Мы совершаем воображаемый побег, чтобы подыскать настоящее, надежное пристанище. Башлен счастливее нас, мечтающих о бегстве в неведомую даль: он находит источник мечты о хижине прямо у себя дома. Достаточно чуть-чуть изменить облик общей комнаты, расслышать в вечерней тишине потрескивание дров в печи, в то время как зимний ветер штурмует дом, чтобы осознать: находясь в центре родного дома, в круге света от лампы, он живет в каком-то особом, круглом доме, в первобытной хижине. Если бы мы решили воплотить в реальность все те образы, которые помогают нам обрести чувство уюта и защищенности, получилось бы целое нагромождение домов, причудливо соединенных между собой. И сколько ценностей, рассеянных там и сям, мы смогли бы собрать вместе, если бы с полной искренностью вживались в образы, которые являются нам в мечтах!

Хижина, упоминаемая Башленом, представляет собой стержневой корень функции обитания. Она — простейшее человеческое растение, которому даже не нужны ответвления, чтобы оно могло выжить. Она настолько проста, что ей уже нет места в воспоминаниях, часто слишком образных. Ее место среди легенд. Она — центр легенд. Кто при виде огонька, мерцающего где-то вдали в ночной темноте, не грезил о хижине или, если он всей душой предан легендам, не грезил о хижине отшельника?

Хижина отшельника — вот она, первая гравюра! Ибо истинные образы суть гравюры. Воображение врезывает их в нашу память. Они углубляют воспоминания о пережитом, они вытесняют воспоминания о пережитом, заменяя их воспоминаниями воображения. Хижина отшельника — тема, которой не нужны вариации. При малейшем ее упоминании «феноменологический отклик» заставляет умолкнуть все невнятные отзвуки. Хижина отшельника — гравюра, которая проигрывала бы от чрезмерной живописности. Она должна быть правдивой благодаря интенсивности своей сути, сути глагола «обитать». Хижина представляет собой концентрацию одиночества. В стране легенд не бывает срединных хижин. Да, географ, вернувшийся из далекого путешествия, может показать нам на фотографиях целые деревни хижин. Но наше легендарное прошлое перешагивает границы всего, что мы видели, всего, что мы пережили в реальности. Воображение ведет нас за собой. Мы движемся к предельному одиночеству. Ведь отшельник один перед Богом. Хижина отшельника — это противоположность монастыря. Вокруг этого концентрированного одиночества сияет целая вселенная, полная благочестивых размышлений и молитв, особая вселенная вне большой Вселенной. Хижина не может принять ни одно из богатств «мира сего». Она ощущает свою одухотворенную бедность как счастье. Хижина отшельника — это прославление бедности. Последовательно отказывая себе то в одном, то в другом, хижина открывает нам доступ к абсолютности убежища.

Эта валоризация сосредоточенного центра одиночества настолько сильна, настолько первична, настолько неоспорима, что образ далекого огонька служит определителем для других, не так четко локализованных образов. Генри-Дэвид Торо слышит «охотничий рог в глуби лесов»? Этот «образ» с недостаточно выявленным центром, звуковой образ, наполняющий ночную природу, вызывает у него ассоциацию с другим образом, говорящим о покое и доверии. «Этот звук, — пишет он, — столь же дружелюбный, как свеча отшельника, мерцающая вдали». А мы, помня, из какой знакомой долины до сих пор доносятся давние звуки охотничьего рога, — почему мы с такой готовностью принимаем дружбу, которую нам предлагают мир звуков, пробужденный рогом, и мир отшельника, освещенный далеким огоньком? Как получается, что образы, столь редко встречающиеся в жизни, обладают такой властью над воображением?

Могущественные образы обладают собственной историей и предысторией. Они всегда бывают воспоминанием и легендой в одно и то же время. Мы никогда не переживаем образ непосредственно. У каждого могущественного образа есть непроницаемый онирический фон, и именно этот онирический фон наше личное прошлое расцвечивает своими неповторимыми красками. Только уплыв по реке времени на очень большое расстояние, мы способны понастоящему дорожить образом, так как успели обнаружить его корни за пределами той истории, которая запечатлелась в нашей памяти. В царстве всемогущего воображения очень поздно становишься молодым. Нужно сперва потерять земной рай, чтобы жить в нем по-настоящему, чтобы пережить его в реальности его образов, в абсолютной сублимации, которая преодолевает границы всякой страсти. Некий поэт, размышляющий о жизни другого, великого поэта, Виктор-Эмиль Мишле, размышляющий о жизни Вилье де Лиль-Адана, пишет: «Увы! Надо постареть, чтобы завоевать молодость, чтобы освободить ее от оков, чтобы жить, повинуясь своему изначальному порыву».

Поэзия вызывает у нас не столько ностальгию по молодости, что было бы пошлостью, сколько ностальгию по проявлениям молодости. Она предлагает нам образы такими, какими мы должны были бы воображать их в «изначальном порыве» молодости. Первые образы, простые гравюры, грезы о хижине побуждают нас снова, как прежде, дать волю воображению. Они возвращают нас в края, где мы жили, в дома, где мы жили, туда, где сосредоточена уверенность в том, что мы жили. Нам кажется, что, если мы вернемся в прошлое, почувствуем себя частью этих умиротворяющих картин, то для нас начнется новая жизнь, которая будет всецело нашей, до самых глубин бытия. Созерцая подобные образы, прочитывая образы из книги Башлена, мы снова ощущаем первозданность. Благодаря этой первозданности, вновь обретаемой, желанной, переживаемой в простых образах, альбом с нарисованными хижинами мог бы стать сборником несложных упражнений по феноменологии воображения.

Если принять за основу далекий огонек в хижине отшельника, этот символ ночного бдения, есть возможность изучить большое количество литературных документов, связанных с поэзией дома, отобрав их по одному общему мотиву: лампа, сияющая в окне. Этот образ следовало бы признать производной от одной из самых важных теорем воображения, относящихся к миру света: все, что сияет, обладает зрением. Рембо выразил эту космической важности теорему двумя словами: «Перламутр видит». Лампа светит, а значит, наблюдает. Чем тоньше лучик света, тем проницательнее наблюдение.

Лампа в окне — это око дома. В царстве воображения лампа никогда не зажигается вне дома. Она — внутренний свет, который может лишь просачиваться наружу. Стихотворение под названием «Затворник» начинается такими словами:

Лампа, зажженная в окне,

Бодрствует в скрытом сердце ночи.

Несколькими строками ранее поэт говорит:

Взгляд, захваченный в плен

Четырьмя каменными стенами.

В романе Боско «Гиацинт», который со своим продолжением, «Сад Гиацинта», представляет собой один из удивительнейших психических романов нашего времени, лампа ждет у окна. И вместе с ней ждет дом. Лампа — знак напряженного ожидания.

Свет далекого дома означает, что дом видит, бодрствует, наблюдает, ждет.

Когда я отдаюсь упоительным перемещениям из мечты в реальность и из реальности в мечту, мне приходит в голову этот образ: дом вдалеке и свет в нем, и я представляю, я вижу, как дом смотрит наружу — настала его очередь подглядывать! — через замочную скважину. Да, в доме кто-то не спит, он работает, пока я мечтаю, там — жизнь, которая упорно продолжается, пока я гоняюсь за пустыми мечтами. Этот свет превращает дом в человеческое существо. Дом смотрит, как человек. Дом — это око, глядящее в ночь.

За одними образами, в которых воплощается поэзия далекого дома в ночи, следуют другие, их бесконечное множество. Порой дом сияет, как червячок, поблескивающий в траве, существо, излучающее одинокий свет:

Я увижу ваши дома, подобные поблескивающим

червячкам в ложбинах между холмами.

Другой поэт, Кристиана Барукоа, называет дома, светящиеся на земле, «травяными звездами». А еще о лампе в доме, светящемся в ночи, она говорит так:

Звезда, закованная мгновением в ледяной плен.

Похоже, в этих образах звезды переселяются с неба на землю. Человеческие дома становятся земными созвездиями.

Ж. Э. Клансье из десяти деревень с их огнями выкладывает на земле созвездие Левиафана:

Ночь, десять деревень, гора

Черный левиафан, усыпанный золотыми звездами.

Эрих Нойман изучил сон одного пациента, который, стоя на верхушке башни, видел, как на земле рождались и сверкали звезды. Они появлялись из недр земли: земля в мании этого человека не была лишь простым отражением звездного неба. Она была великой матерью, создательницей мира, создательницей неба и звезд. Нойман указывает на то, как ярко проявляется в сне его пациента архетип матери-земли, Mutter-Erde. Поэзия, естественно, происходит от мечты, которая не так настойчива, как ночное сновидение. Речь идет лишь о «ледяном плене мгновения». Но указание, содержащееся в поэтическом документе, от этого не становится менее точным. Порождение неба отмечено знаком земли. То есть археология образов проясняется в свете одного мимолетного образа, фиксируется на моментальном снимке, которым стал поэтический образ.

Мы привели здесь все эти примеры развития образа, который может показаться банальным, дабы показать, что образ не может оставаться в бездействии. Поэтическая мечтательность, в отличие от мечтательной дремоты, никогда не переходит в сон. Она непременно должна заставить любой, даже самый простенький образ излучать волны воображения. Но какой бы космический размах ни приобретал одинокий дом, освещенный звездой своей лампы, он всегда представляется нам символом одиночества: приведем еще одну цитату, в которой выявляется этот мотив одиночества.

В «Отрывках из личного дневника», включенных в том избранных писем Рильке, мы находим следующую сцену: Рильке и два его спутника замечают в ночной темноте «широкое освещенное окно дальней хижины, крайней хижины, которая одиноко стоит на отшибе, а за ней начинаются поля и болота». Образ одиночества, символом которого становится огонек в ночи, волнует поэта, это что-то до такой степени личное, что волнение как бы отъединяет его от спутников. Говоря о компании трех друзей, Рильке добавляет: «Хоть мы и находились совсем близко друг от друга, всё же мы были тремя одиночками, впервые увидевшими ночь».

Это наблюдение вызывает бесконечные раздумья, поскольку самый банальный из образов, образ, который встречался поэту сотни раз, вдруг получает знак «увиденного впервые» и передает этот знак так хорошо знакомой ночи. С полным основанием можно сказать, что свет, исходящий от одинокой лампы, от кого-то, упорного в своем бдении, обретает гипнотическую силу. Мы загипнотизированы одиночеством, загипнотизированы взглядом одинокого дома. Связь, возникшая между нами, так крепка, что мы уже неспособны думать ни о чем, кроме одинокого дома в ночи:

O Licht im schafendem Haus!

О свет в спящем доме!

С помощью хижины, с помощью света, который горит в ночи где-то на горизонте, мы смогли выделить в самой упрощенной форме сконцентрированную сущность заветного убежища. В начале этой главы мы, напротив, пытались дать отличительное определение дому, исходя из его вертикальной сущности. А теперь, продолжая использовать подходящие к случаю литературные тексты, нам нужно четче выделить механизмы, которые обеспечивают дому защиту от осаждающих его враждебных сил. Изучив полную динамизма диалектику дома и вселенной, мы приступим к изучению поэтических произведений, в коих дом — это сам по себе мир.

Перевод: Нина Кулиш

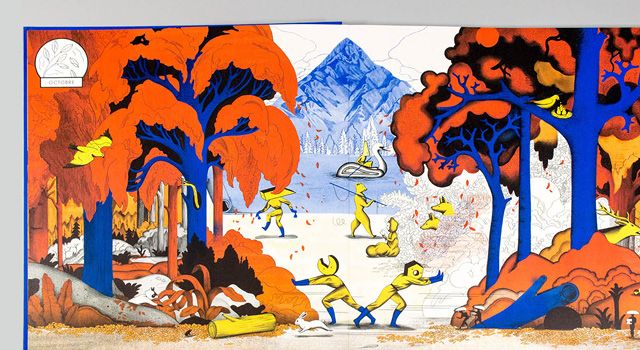

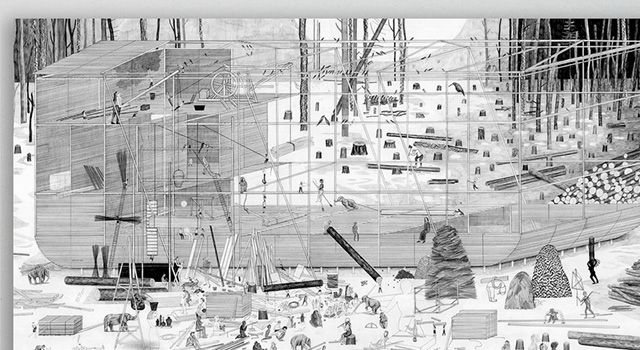

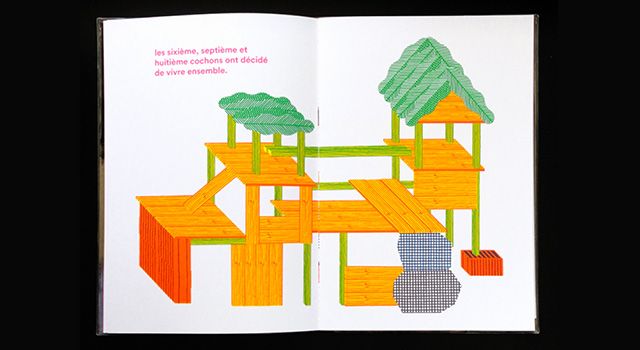

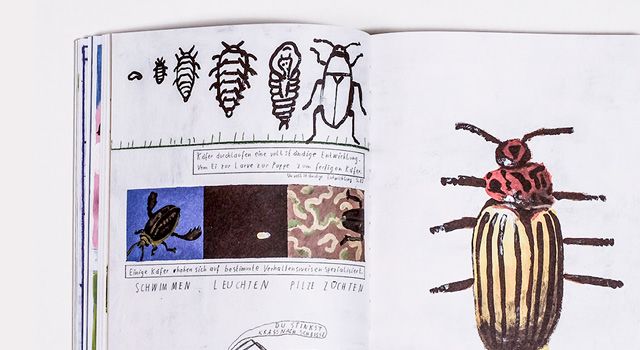

На обложке: Жан-Филипп Пьерон, Ян Кебби «Грёзы Гастона Башляра», серия — «Платон и Ко».