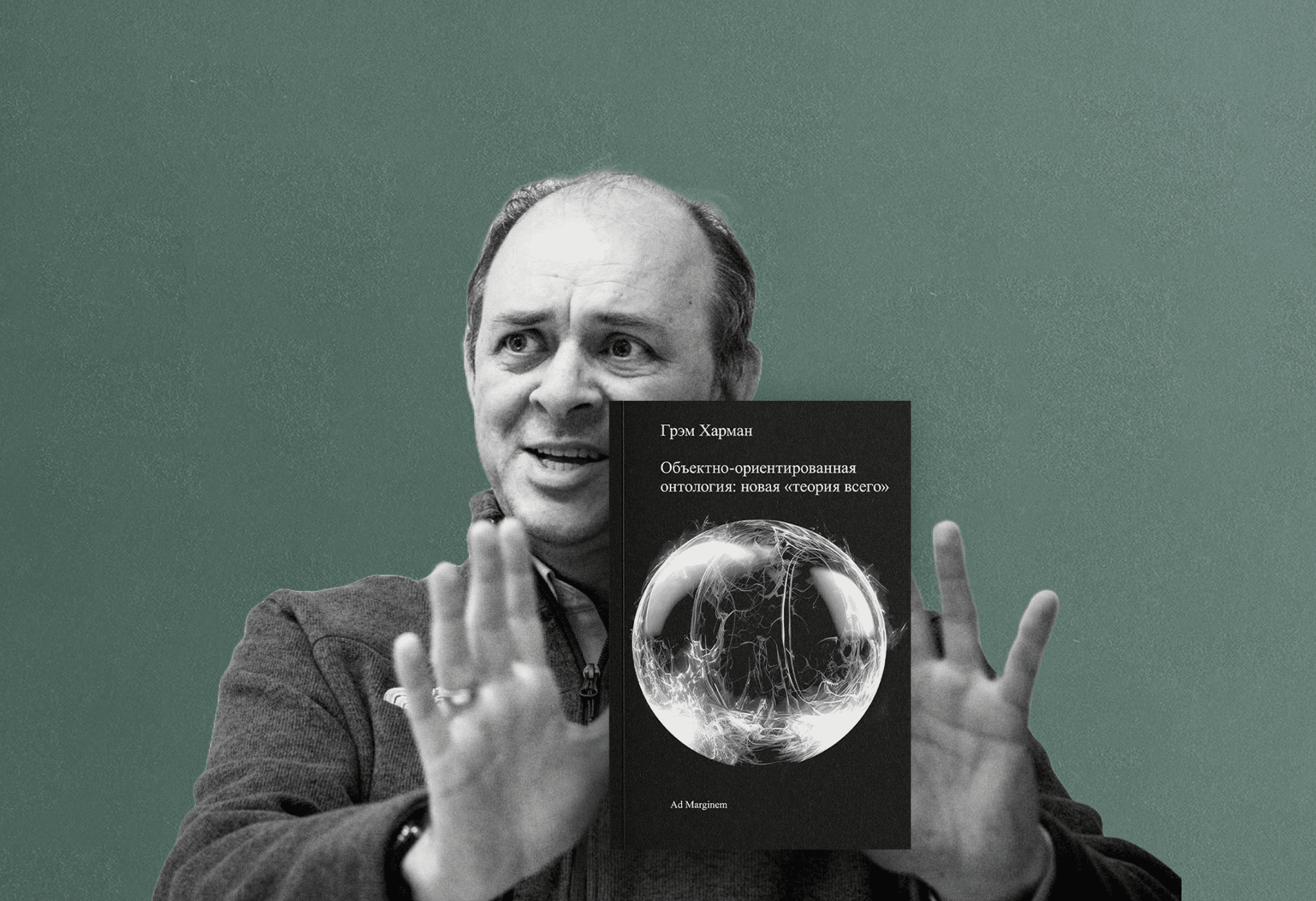

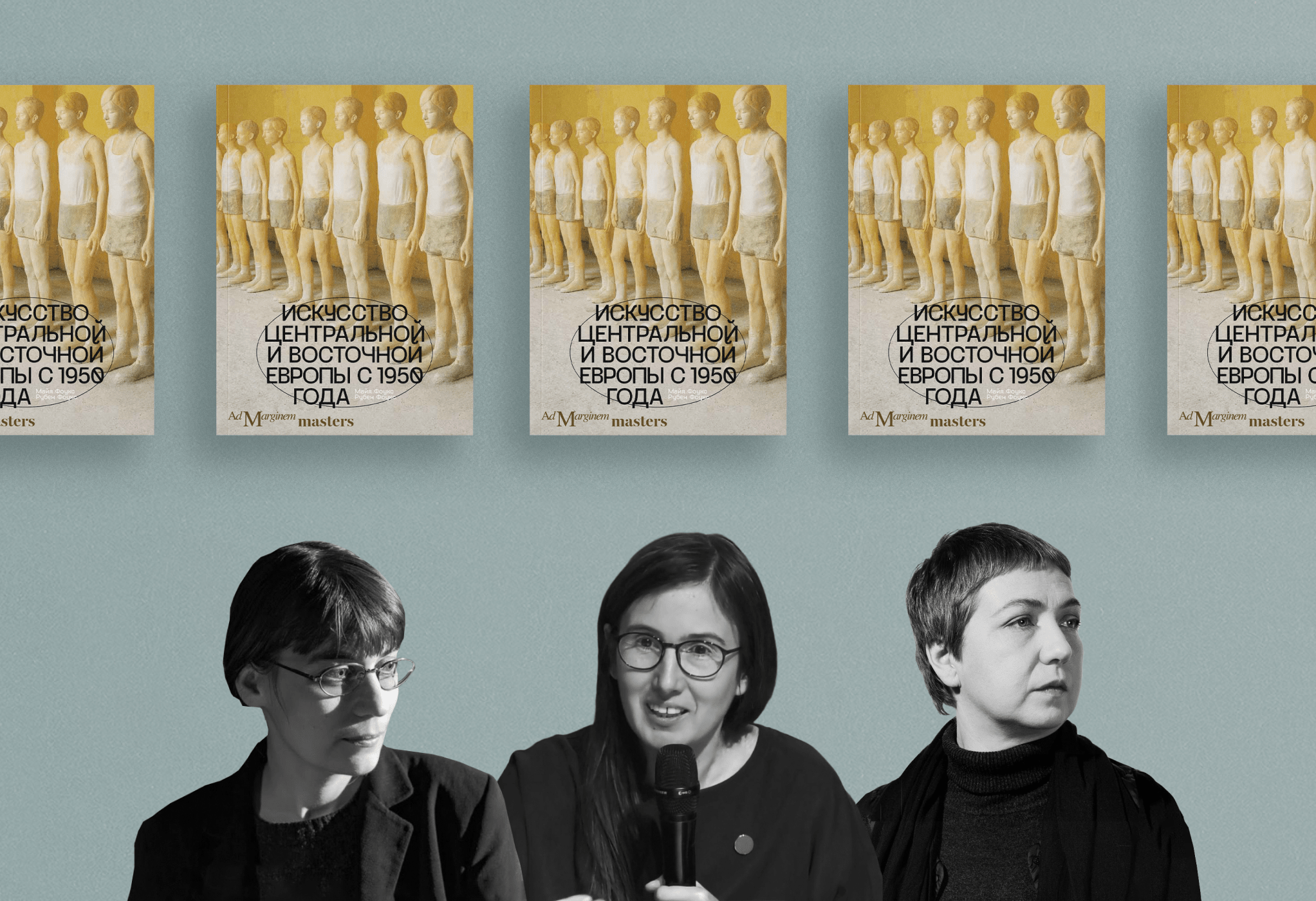

7 апреля на ярмарке non/fiction прошла презентация книги Майи и Рубена Фоукс «Искусство Центральной и Восточной Европы с 1950 года». Это первый обобщающий обзор авангардного искусства стран «советского блока» второй половины ХХ — начала XXI века. Художественные течения восточно-европейского искусства обсудили искусствоведы Надежда Плунгян и Александра Данилова, а также культуролог Юлия Лидерман. Публикуем расшифровку прошедшей презентации.

Надежда Плунгян: Книга «Искусство Центральной и Восточной Европы с 1950 года» вышла в 2020-м году, а сейчас переведена на русский. Мы встретились для её обсуждения таким составом: Александра Данилова — заведующая отделом нового западного искусства Пушкинского музея и старший преподаватель факультета истории искусств РГГУ. Юлия Лидерман — культуролог, доцент Шанинки, преподаватель и ведущий бакалавриата по истории искусства в современную эпоху, который скоро как раз должен открыться. Я — Надежда Плунгян, независимый куратор, историк искусства, кандидат искусствоведения и специалист по советскому модернизму.

В прошлый раз мы встречались этим же составом в 2015 году — обсуждали книгу «Искусство с 1900 года», которая также вышла в издательстве Ad Marginem. Тогда обсуждение началось с того, что книга вообще-то очень запоздала на русском языке, потому что на Западе она была издана в 2000-х годах, а позже имела ряд переизданий. Темы, которые мы обсуждали, по-прежнему актуальны, поэтому закономерно, что сегодня мы встречаемся тем же составом. Тогда речь шла о некоем резюме европейского искусства — обсуждали антимодернизм, модернизм, идеологические битвы. Книга же Майи и Рубена Фоукс неомарксистская и имеет иной характер.

У всех нас немного разные взгляды на представленный здесь материал. Во многом это связано с тем, что информация для нас очень новая. Как ни странно, несмотря на то, что в книге идет речь о странах бывшего соцлагеря и описаны все процессы, которые близки к советскому искусству — те же передвижные выставки, когда всюду возили Герасимова и Дейнеку, демонстрируя достижения социалистического реализма в 40-х годах, — тем не менее, в книге представлено множество архивных материалов. Я хотела бы задать первый вопрос Александре Даниловой по поводу фондов имени Пушкина, в которых хранится большое количество произведений восточноевропейских коммунистов, которые закупались и часто экспонировались. Соответствует ли этот материал, описанному в книге?

Александра Данилова: Спасибо за вопрос. Но давайте сразу сделаем небольшую поправку. Я должна поздравить всех нас с появлением этой книги, потому что научный оборот материала Восточной Европы — это одна из насущных проблем, которые сейчас существуют. И как-то так странно сложилась судьба этого искусства, что в неком «зазоре» противостояния Востока и Запада Центральная Европа оказалась в центре, а Восточная Европа, соответственно, — в некой слепой зоне, которая не интересна и исследователям европейского западного искусства, и исследователям искусства отечественного. То есть это такое пространство, которое нуждается в самом пристальном внимании, в достаточно серьезном исследовании.

Возвращаясь к вопросу, который задала Надежда, подчеркну, что интерес к изучению этого периода довольно большой. И действительно, в коллекции Пушкинского музея хранится достаточное количество произведений искусства стран Восточной Европы. Причем я бы сказала, что из всех коллекций этот материал, наверное, менее всего обработанный, потому что его обработка крайне затруднительна по многим причинам. Во-первых, потому что мы ничего не знаем про то, кто эти художники. Я говорю в данном случае за себя. Я не очень понимаю, как устроена бухарестская художественная сцена 60-х годов. Я сталкивалась с тем, что нужно было прокомментировать работы, скажем, венгерских художников, — и это практически трюк на грани фола, потому что вся информация, которая существует про них, написана на венгерском языке. Если польский или болгарский еще можно пытаться прочитать, то венгерский даже прочитать невозможно, не зная его. Поэтому это действительно такая Terra Incognita.

Я, правда, хотела бы сразу поправить, что те художники, работы которых хранятся в коллекции Пушкинского музея, наверное, процентов на 80 никак не могут быть названы коммунистическими художниками. И это тоже интересная тема, которая отчасти затрагивается в этой книге. В частности говорится, что в ситуации противостояния Востока и Запада мы понимаем, что страны Центральной и Восточной Европы в силу своей приближенности к Западу, в силу часто более лояльных политических режимов часто находились в достаточно сложном диалоге с Советским Союзом (взять ту же Югославию), а соответственно, очень часто брали курс на модернизм как форму выражения. Я боюсь политически звучать, но на самом деле в 50-е и 60-е годы это была форма заигрывания с Западом и демонстрация своего особого пути той же Югославией. А с другой стороны, поскольку это были страны Варшавского блока, страны дружественные, то их умеренный модернизм считался дозволенным на территории нашей страны. И часто для нас основным источником информации были именно эти формы восточно-европейского модернизма.

Попытки работы с этим материалом предпринимались очень часто. Например, одна из важнейших коллекций Пушкинского музея, в которой хранятся как раз эти художники, — это такой странный фонд, который называется «Объекты и инсталляции». Объектов и инсталляций там довольно мало, что странно, зато много живописных произведений. Но фонд этот тоже довольно симптоматичный. Он возникает в середине 80-х годов, и его создателем становится Марина Александровна Бессонова. В общем, очень яркая фигура, которая активно участвует в современных художественных процессах как на территории нашей страны, так и во всем мире. Собственно, этот фонд Марина Александровна создает как раз с целью сохранения работ непризнанных художников, которые работают часто в каких-то смежных жанрах. Это не совсем живопись. И в этот же фонд с выставок, которые проходят в России, проходили в Советском Союзе, часто дарятся или закупаются произведения польских, чешских модернистов для того, чтобы в музее все-таки была какая-то коллекция, которая так или иначе релевантна современному состоянию искусства. Другое дело, что эта коллекция не так часто выставляется, хотя появляются произведения, например, Хасиора, и часто мы показываем и немецких, и польских художников. Но мы надеемся, что когда-нибудь эта часть коллекции тоже займет достойное место в нашей экспозиции.

Надежда Плунгян: Действительно, есть такая проблема, что существуют музейное хранение, фонды, которые не описаны. И они не просто не описаны, а нуждаются в глубоком специалитете, в том, чтобы перевести все эти труды, допустим, венгерские или польские на русский язык, встроить их в историю некого советского искусства, которая еще не написана. Все эти вопросы мы уже обсуждали во время дискуссии про европейский модернизм, который тоже отчужден от советского модернизма. Этот процесс сейчас компаративистский, это процесс сравнения модернизмов, создания какого-то понимания их диалога. Он сейчас активно идет, но только на глубине, трудов пока почти нет.

Но тут еще надо сказать о другом. От себя скажу как исследователь советского материала. В книге опубликована одна из первых картин польского художника Войцеха Фангора. Он сейчас известен как один из самых дорогих польских художников. Фангор родился в 1922-м году, а умер в 2015-м, ему было 92 года. Картина, о которой я сейчас рассказываю, очень яркая. На ней изображены Советы, а называется она «Фигуры», картина 1950-го года. Изображена пара рабочих, а рядом с ними буржуазная женщина в платье, в темных очках, такая хрупкая дива пятидесятых. Над ней сгущаются тучи, над рабочими, наоборот, небо рассеивается. Это есть будущее. Но картина во многом иронична, она полна каких-то скрытых смыслов. В ней есть, конечно, польский сюрреализм, отчасти — какая-то форма Пикассо. Но авторы книги описывают картину однозначно как некую тягу к буржуазной женщине, которая у этих нерадивых рабочих все-таки просыпается. Они слишком отделены от этого мира. Картина во многом диссидентская. И это прочтение очень проблематично на самом деле. В нем зашита бинарная оппозиция: мы все работаем. Кто-то за соцреализм, кто-то против. Может быть, сейчас на эту живопись, как вообще на материал 50-х годов, нужно посмотреть более синтетично. И такое прочтение в некотором смысле порождает уплощения. Возникает та же ситуация, когда мы, например, многих позднесоветских художников хотим записать в поп-арт, сравниваем Рогинского и Уорхола. Зачем это делать?

И в этой связи я бы хотела спросить у Юлии как у педагога и культуролога. Как вы видите это расслоение, с которым мы имеем дело? Как могут выглядеть новые типы обобщения этого материала? И какова ценность книги в перспективе эволюции этого подхода?

Юлия Лидерман: Спасибо большое за этот вопрос. Сперва начну с того, как эта книга сделана. Два человека писали книгу в институте постсоциалистических исследований. Этот институт возник за рубежом, а у нас в стране такого не было, хотя российские исследования были довольно активно включены в постсоветские. Они активно развивались в девяностых и двухтысячных, и сегодня там есть по-настоящему большие звезды. Собственно, когда я входила в профессию, училась культурологии, это была моя специальность.

Продолжу о том, как авторы работали — Александра касалась уже этой темы. Они в конце книги немного пишут о том, что работать было сложно, потому что источники все на разных языках, рассказывают, как переводили сами и как им помогали, как вообще брали интервью. За такой книгой видна не просто кропотливая работа, а смелая. С одной стороны, у нее довольно скромный объем. Это маленькая, легкая книжечка, хотя в ней семь десятилетий представлено. Причем эти десятилетия не просто перечислены, а откомментированы (но перечислений здесь все же много, как и источников: на каждом развороте, наверное, десять человек упоминаются, несколько фамилий, произведений, плюс даны иллюстрации).

Кроме того, у авторов есть право на нарратив. Каждому десятилетию они присваивают определенные процессы, тенденции и мотивы. А дальше очень смело сравнивают их между собой. И этот способ работы, при том, что это только два человека делают, — захватывающий на взгляд любого профессионала. Можно коллег поздравить и очень уважительно к этому отнестись. Причем характеристики, которые даются в книге, касаются разных аспектов, например, институциональной истории этого искусства, то есть того, как она производилась, благодаря чему, на какие деньги. Конечно, это описывается не очень подробно, но все же анализ есть не только на уровне мотива, средств этого искусства, но и на уровне самой среды.

Александра Данилова: Да, в книге достаточно много ссылок на политические события. Мне тоже показалось достаточно интересной вещью смелое решение авторов строить повествование по десятилетиям. Может быть, это немного затрудняет процесс чтения и усвоения материала, потому пишут сразу и о Польше, и о Германии, и о Болгарии, и не всегда получается сразу уследить перемещения из одной страны в другую. Но зато ты сразу очень четко видишь какие-то общие процессы, которые происходят в разных странах. И ты можешь легко соотнести их с теми процессами, которые происходили, скажем, в нашей стране или происходили в этот момент в Европе. Но мне, например, немного не хватило привязки к мировому контексту. Понятно, что все эти страны в 80-е годы так же, как и весь мир, переживают поворот к живописи, но про это нигде не сказано. И есть какие-то моменты, когда ты понимаешь, что это некая общая практика. Но как бы следующее движение, выводы, ты должен сделать сам.

Надежда Плунгян: Я бы прокомментировала поворот к живописи, потому что интересно, что каждое из десятилетий имеет в книге определенное название. Вот, например, пятидесятые — «Альтернативные пути к высшей форме реализма». Шестидесятые — «Признаки освобождения». Семидесятые — «Практика невозможного искусства». Девяностые — «Критические подходы». Двухтысячные — «Радикальные эксперименты». Весь этот искусствоведческий сленг: критический, радикальный, освободительный, альтернативный — очень хорошо знаком нам по арт-критике девяностых, нулевых, десятых годов. И, на мой взгляд, как раз складывается такая система, которая апеллирует к европейскому искусству. И авторы называют это глобальным искусством.

Они как бы подтягивают этот разрозненный восточноевропейские контент, зараженный социалистическим реализмом к глобальному искусству перформанса, белого куба, инсталляций — всех этих классических жанров, видов искусства, которые мы должны знать по учебнику европейского искусства. И это, так сказать, выплескивает ребенка вместе с водой, потому что ощущается некий тупик, когда описываются разные войны, национальные конфликты в Восточной Европе, ситуация напряженности 90-х. Все это описывается языком перформанса, они как бы немножко рефлексируют себя, анализируют свою ситуацию. Но, возможно, авторы предлагают какой-то материал для западного рынка. Не является ли такой вызов слишком обобщенно рыночным взглядом на эти процессы? Какова ценность этого искусства по сравнению с тем, что в книге не упомянуто?

Юлия Лидерман: Справедливости ради стоит сказать, что наряду с той ситуацией, которую вы описываете, есть история нестабильных средств в искусстве, ухода загородных стажей и других форм эфемерной, нерыночной, нематериальной работы, что меня, как исследователя, прельщает, потому что я долгое время занималась тем, что предлагает Николай Полисский для искусства. Я считаю, что он предлагает не авангард, и что он у нас неправильно интерпретирован как очень большой авангардный монументалист в России. Он предвосхитил рассвет социального искусства — это раз, а второе — он открыл нестабильное медиа, нестабильные средства в смысле снега. И поэтому мотив, когда разные восточноевропейские художники есть и в Чехии, и в Югославии показался мне любопытной линией.

Хотя она, конечно, накладывает на историка сложности, потому что на линии модернизма, где есть прогрессистская шкала, нужно начать атрибутировать: а кто раньше, кто там был первый, где первая снежная работа, почему мы считаем, что вот эта работа хорошая, а эта плохая. И тут возникает, как мне кажется, очень интересный сюжет: что делать с тем, что время идет не синхронно? А что делать с синхронным временем, с синхронным экзистенциальным переживанием? Долгое время художника волнует вопрос свободы или эскапизм, или уход, или экзистенциальная свобода. Эти темы можно начать видеть и среди работ русских художников. Но этот вопрос хронологии становится очень любопытным: как ты должен публике это преподавать, предъявлять.

Александра Данилова: Я, кстати, вспомнила довольно забавную историю, которая имеет отношение к этой выставке, на которой впервые в Москве были показаны очень многие работы, потому что мы привезли и Тадеуша Кантора, и множество других художников. Одним из кураторов, таким протагонистом в нашей компании кураторов, был Петер Вайбель, который больше всего был увлечен темой открытия Восточной Европы, которую западный зритель не знает в принципе. Мы показывали первый фестиваль компьютерного искусства, который проходит в Загребе, а не в Америке, не в Лондоне, не где-нибудь еще, а в городе Загреб, что невозможно представить.

Но я хотела бы вернуться к другой истории, которая, как мне кажется, иллюстрирует относительность понятий. Если кто-то помнит, как выглядела экспозиция этой выставки, то мы там придумали хитрый ход, чтобы обыграть две колоннады Пушкинского музея. Мы решили, что у нас будут как бы два мира, две морали. С одной стороны, у нас будет язык абстракции — то, о чем пишут в первой главе этой книги. А с другой стороны, у нас будут художники реалисты. Когда мы разместили произведения, созданные в 50-е годы по двум сторонам колоннады, то мы поняли, что у нас получилась замечательная вещь, потому что на колоннаде с абстрактным искусством висели художники соцлагеря, а на колоннаде, где висел реализм, были художники из Западной Германии.

Главное достоинство этой книги — это что она легкая, компактная. Но в этом ее и главный недочет. Я думаю, 50-е годы не описываются только противостоянием двух систем соцреализма и абстрактного языка, и с некоторым сожалением скажу, как человек, который уже прочитал эту книжку, что Пушкинскому музею она не поможет, потому что всех тех художников, которые есть у нас в коллекции, в этой книжке, мы по-прежнему и не найдем.

Юлия Лидерман: Это ужасно интересный сюжет, который меня очень волнует и как исследователя, и как популяризатора. Я много занималась преподаванием именно истории XX века. Меня интересует доступ к источникам, сама возможность для человека, изучающего историю и искусство современной эпохи, поработать с ними. Эта возможность выглядит очень-очень проблематично. Не только потому, что музей в России или музейная деятельность не предполагают постоянного перманентного изучения XX века молодым, новым поколением. Мне кажется, его исследование — осознанное и очень волевое решение, потому что, когда человек начинает копать, у него появляются затруднения…

Надежда Плунгян: Может, это еще неплохо.

Юлия Лидерман: Не знаю. Сейчас, конечно, есть доступ к источникам, но к расширенным, виртуальным, которые оцифрованы в интернете. Это, конечно, доступ к архиву, но при изучении искусства лучше иметь дело непосредственно с материальностью, но она у нас всегда отсутствует.

Надежда Плунгян: Кроме того, все-таки нужны экфрасис, описание, анализ памятников искусства, которых здесь не хватает. Ты читаешь: война в Боснии, албанский кризис, казнь Чаушеску и так далее. Все эти вехи через запятую, к этому даны какие-то небольшие комментарии для современного искусства, которому авторы очень сопереживают. Именно женщина-художница прокомментировала смерть Чаушеску. Она идет по улице, с собой тянет бумажную тень, она идет с затруднением. Бумажная тень за ней. Это абстракция, модернизм, постмодернизм. На самом деле, есть ли здесь социальное содержание, есть ли реальное указание на исторические события? Единственное ли это произведение? Интереснее в каком-то смысле рассмотреть и других художников, даже работавших в 40-50-х, когда творил Тадеуш Кантор, которого Александра упомянула. Это польский метафизик, театральный художник с очень многоэтажным внутренним миром. Он передает переход между 30-ми и 50-ми, делает что-то сложное — Пражскую группу 42.

Есть немало информации, которую хочется копать, разрывать ее, эти имена узнавать лучше. Но где-то со второй половины книги все это превращается в некий галоп, ты узнаешь какие-то имена, перечисленные через запятую, например Марину Абрамович, но особенный фокус на них не делается. Это какая-то общая теория. Оставайся ты таким, нерасчлененным, восточно-европейское искусство. Это уже такая проблема, которая свойственна европейскому подходу. Это история второго и третьего мира искусства, которое должно быть обязательно далеким первому миру и должно от него отталкиваться и к нему тянуться. Я считаю, что весь объем этой книги должен быть посвящен только 40-50-м годам. А потом уже вот так по одному году создавать историю искусств. А это такой тизер.

Александра Данилова: А лучше такой объем посвятить 50-м годам только в одной стране. Я совершенно согласна.

Надежда Плунгян: Во-первых, нам не хватает информации. Почему нам про польские 50-е года не иметь такую книгу? Или, например, про Югославию в 70-е годы? Мы должны знать имена, разбираться в культурном и историческом процессе и видеть связи с советским материалом, которого нет в музеях, в постоянных экспозициях. Нужна бесконечная адаптация к, скажем, московскому концептуализму, вокруг которого все должно вращаться, к фигурам послевоенного искусства.

Юлия Лидерман: В общем, сообщество профессионалов сейчас демонстрирует, что аппетит приходит во время еды: теперь нам хочется больше хороших книг про восточно-европейское искусство, а также больше музейных экспозиций, в которых искусство можно непосредственно наблюдать, за ним следить и с ним сообщаться. Но, с другой стороны, я все-таки хочу вернуться к тому, что появление таких архивных, я бы сказала, описей — серьезный шаг для тех, кто учится. Это серьезное подспорье, которое открывает возможность узнать это искусство, возможность получить оригинальные идеи, посмотрев на привычное в новом контексте.

Расшифровка: Настя Тамбовцева