Подробнее о новой «теории всего»: лекция философа Грэма Хармана

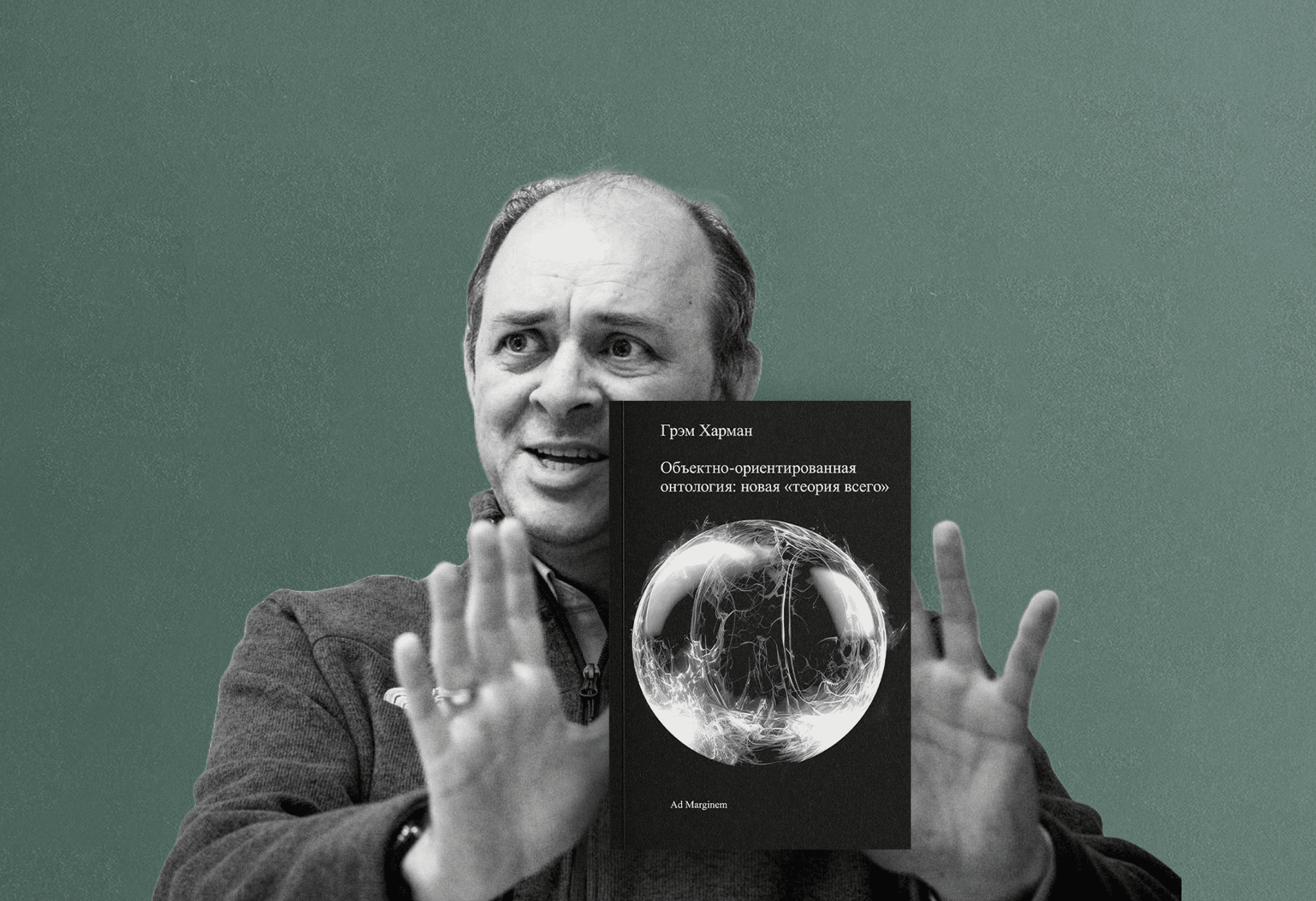

22 февраля в книжном магазине «Пиотровский» прошла презентация книги «Объектно-ориентированная онтология: новая „теория всего“» с участием ее автора, философа Грэма Хармана. Публикуем расшифровку лекции, которую он прочел на встрече. В ней он рассуждает о формах человеческого познания на примере «Братьев Карамазовых», критикует буквализм, в контексте которого функционирует современная наука, а также объясняет, что делает Москву «Москвой»: совокупность ли атомов, людей, событий, влияние ли столицы на мир или что-то совсем другое.

Прошло много времени с момента моего последнего выступления в России, где раньше всего вышли переводы большинства моих книг и статей. Буквально недавно вышло второе русское издание моей книги «Объектно-ориентированная онтология: новая „теория всего“».

«Теория всего» обычно относится к естественным наукам. Однако, ни квантовая теория, ни общая теория относительности, два фундамента современной физики, до сих пор не смогли объединиться в единую теорию. Даже если бы они сделали, это не превратило бы физику в полноценную «теорию всего». Она могла бы предложить лишь теорию физического материала, из которого состоит Вселенная. Знание этого стало бы значительным прогрессом, но оно не было бы «теорией всего». Потому что, даже если мы решим, что все существующее зависит от физического материала, мы все равно будем понимать, что не все является физическим. Это очевидно, когда мы говорим о таких понятиях, как «справедливость» или «треугольник». То же самое относится и к многим другим объектам, например, к городу Москва.

Если бы не было физического мира, не было бы и Москвы. Но Москва как город является эмерджентным объектом в нашем понимании. События в Москве меняются каждый день: люди рождаются и умирают, приезжают и уезжают, строят и разрушают здания. Возможно, иногда меняются даже границы города. Но ни одно из этих событий автоматически не превращает Москву во что-то другое. Возможно, есть такие значительные изменения, после которых мы уже не сможем называть Москву «Москвой», но определить эти изменения сложно. Поэтому я всегда критикую концепции «подрыва», «надрыва» и «двойного срыва» в объектно-ориентированной онтологии. Если сказать, что Москва — это всего лишь совокупность атомов, расположенных определенным образом, это будет «подрывом объекта». Да, Москве нужно определенное количество атомов, но Москва становится Москвой не из-за конкретных атомов, расположенных в определенной последовательности. Именно это я имею в виду, говоря о эмерджентности, и в этом смысле Москва не зависит от своих компонентов.

Если мы «подрываем» объект, пытаясь выявить его мельчайшие составные элементы, мы впадаем в «меньшизм» — термин, введенный философом Сэмом Колманом. Меньшизм — это идея о том, что изучаемый объект можно объяснить через его наимельчайшие элементы, что, безусловно, невозможно. С другой стороны, если мы говорим, что Москва — это только воздействие этого города на мир и другие города России, мы совершаем «надрыв». Мы сокращаем объект до его текущих действий, что не позволяет охватить другие аспекты объекта, не проявляющиеся в настоящем моменте. «Надрыв» не позволяет оценивать будущий потенциал. Из-за очевидных недостатков методов «подрыва» и «надрыва», они обычно применяются вместе для обеспечения надежности философских рассуждений.

Я называю такой подход «двойным срывом» — это одновременное использование «подрыва» и «надрыва». Приведем яркий пример из научного материализма: с одной стороны, он утверждает, что все сводится к мельчайшим физическим сущностям, сводя объекты до их составных частей. С другой стороны, он утверждает, что мы можем охватить поведение этих элементов, фиксируя их в точных математических уравнениях, что является «подрывом», заявлением о полной измеримости реальности через математические вычисления. Еще один пример — философия сознания, например, философия Дэниела Деннета. Для Дэна сознание — это активность нейронов, но он также утверждает, что мы наблюдаем сознание через поведение. То есть, по его мнению, мы можем объяснить сознание, обращаясь к базовому физическому уровню и одновременно к наблюдаемому поверхностному слою.

Но это не все, что можно сказать о сознании. Я также хотел бы подвергнуть критике Дэвида Чалмерса — одного из интеллектуальных оппонентов Деннета. Хотя его позиция мне ближе, я вижу некоторые проблемы в его концепции. Чалмерс говорит, что мы не можем, следуя Деннету, описывать сознание только объективно, через третье лицо. Он считает, что мы должны сосредоточиться на сложной философии сознания и спросить: как неодушевленная материя порождает сознание, существующее в режиме от первого лица? Но меня беспокоит сама идея описания: через перспективу как первого лица, так и третьего — в любом случае мы ограничены описаниями. В то время как реальность гораздо интереснее, она существует в форме нулевого лица, предшествуя описанию, которое может быть произведено как изнутри, так и снаружи.

«Подрыв» и «надрыв» представляют две основные модели понимания. Когда вас спрашивают «что есть что-то», можно ответить двумя способами: вы можете указать, из чего состоит это что-то («подрыв») или объяснить, что это что-то делает («надрыв»). Также можно дать оба ответа одновременно («двойной срыв»). В результате долгого исследования этой проблемы я пришел к выводу, что любой другой вид знания попросту недостижим.

Современная наука, претендуя на управление цивилизацией на протяжении более четырех столетий, является бесконечным поиском знаний. Аналитические философы, а также феноменологи на протяжении долгого времени видели себя участниками вечного процесса прироста знаний. Однако знание — это не единственная форма человеческого познания. Эстетическое познание — яркий пример возвышенного познания, которое нельзя свести к созданию или приращению знаний. Да, мы можем извлечь ценный урок о человеческой природе из «Макбета» или «Братьев Карамазовых», но эти произведения были созданы не ради этих уроков. Вот еще один аргумент против того, что наука, в частности физика, может предложить «теорию всего». Она сосредоточена на самых мелких слоях реальности и слишком зависима от знаний, и поэтому многие другие формы человеческого познания остаются за ее пределами.

Скажем, наука функционирует в контексте буквализма. Определим буквализм как мировоззрение, по которому у объектов есть определенное количество качеств, которые наука стремится раскрыть. Буквализм можно связать с идеей Юма, что объект — это не больше, чем набор качеств. Например, яблоко — это красное, круглое, твердое, сочное, холодное и сладкое. Однако, мы так часто используем эти качества совместно, что яблоко становится временной меткой, объединяющей эти качества. Но буквализм как стратегия терпит крах по многим причинам. Давайте обсудим их.

Во-первых, характеристики объектов регулярно меняются, но при этом мы не воспринимаем их как совершенно другие объекты. Было бы странно утверждать, что я превращаюсь в нового человека каждый раз, когда теряю волос. Также странно было бы предполагать, что страна становится иной, когда ее границы изменяются в ходе истории. Рассмотрим Австрию и Турцию. Мы часто воспринимаем Австрию как продолжательницу Габсбургской империи, а Турцию — как наследницу Османской империи, несмотря на значительные культурные и политические изменения, происходившие в обеих странах.

Во-вторых, понимание эффектов, которые мы получаем от знания совокупности качеств объекта, не приходит автоматически. Это особенно видно в области искусства, где истина носит не буквальный характер. Возьмем для примера поэтическую метафору из творчества Гомера — «виноцветное море». Мой анализ этого образа показывает, что здесь морю приписываются качества вина. Однако, воспринять море таким образом сложно. Чтобы в уме создать образ «виноцветного моря», читатель поэмы должен приложить определенные усилия. Это можно сравнить с актерским методом Станиславского, требующим от исполнителя максимального вживания в роль.

В-третьих, следует отметить, что утверждения не всегда являются описанием точной истины. В философии, в рамках теории речевых актов, отличают констативные утверждения, просто передающие информацию, и перформативные утверждения, включающие говорящего в активный процесс действия. Примером констативного утверждения может служить: «Вашингтон — столица Соединенных Штатов», а перформативного: «Я обещаю вам всегда говорить правду о географии». Но, как отмечали многие критики, включая Жака Дерриду, найти чисто констативное утверждение достаточно сложно. Одна из причин заключается в том, что констативное утверждение всегда предполагает наличие истинности суждения от говорящего. Допустим, я скажу кому-то: «Нью-Йорк — это столица Соединенных Штатов». Даже без моих заверений, что я всегда аккуратен в обращении с фактами, скорее всего, меня окрестят глупцом или обманщиком.

Итак, подводя итог третьему наблюдению, можно утверждать, что чисто буквального заявления не существует. Все заявления делаются кем-то, даже если это «кто-то» представляет собой анонимное хайдегерианское Das Man или лаканианский Большой Другой. В таких случаях заявление не является лишь буквальным содержанием, а буквальное содержание адаптируется под образ говорящего и оказывается связанным с его представлением об истине. Безусловно, мы с большей серьезностью отнесемся к утверждению Аристотеля, чем к сходному суждению от некоего неизвестного философа-новатора.

Четвертый тезис относится к более специфическому утверждению. Философия как таковая не может быть буквализированной или буквалистической, и она не является формой знания. Нельзя рассматривать ее как способ увеличения объема знаний. Она называется философией, а не софией, потому что ее цель — любовь к мудрости, но она никогда не сводится к фактическому владению мудростью. Сократ требовал конкретных определений для многих вещей, но никогда не делал абсолютного заявления об их сущности.

Критика буквализма — это основная тема моей книги, и по этой причине я выбрал ее как центральную идею для этого короткого сообщения. В книге, безусловно, присутствуют и другие темы, но все они тесно связаны с критикой буквализма.

Перевод: Дмитрий Безуглов

Расшифровка: Анна Кашкова

Редактура: Даниил Воронов