Неучаствующее участие

Редактор перевода «Садов и дорог» Эрнста Юнгера Александр Михайловский пишет об очаровании юнгеровского стиля, дает биографический комментарий к дневникам мыслителя 1939-1940 годов и немного размышляет о работе редактора в эпоху Википедии — в послесловии к поступившей в продажу книге.

Александр Михайловский

1.

В начале апреля 1939 года Эрнст Юнгер вместе с семьей перебрался из Юберлингена на Боденском озере, где жил с декабря 1936 года, в нижнесаксонскую деревушку Кирххорст, расположенную к северо-востоку от Ганновера. Семья поселилась в бывшем пасторском доме недалеко от кладбища. Это был просторный, пришедший в некоторое запустение каменный дом с одичавшим садом, в котором росли старые липы и буки. Здесь, в благоприятном для работы северном климате, Юнгер через несколько месяцев завершил рукопись новеллы «На мраморных утесах», первоначально носившей слегка вычурное название «Королева змей».

25 апреля по почте приходит военный билет, и чуткий ко всем изменениям автор, «внесенный государством в реестр» в чине лейтенанта для поручений, догадывается о скорой мобилизации. Политика этих недель напоминает ему об августе 1914 года — начале Первой мировой войны. 28 апреля Юнгер слушает по радио двухчасовое выступление фюрера перед Рейхстагом, в котором властно объявлено о расторжении германо-польского Пакта о ненападении. Перед этим ему во сне является Кньеболо — в дневниках так именуется Гитлер, — болезненный и меланхоличный. Он дарит Юнгеру конфеты в золоченых обертках, цвет которых постепенно сменяется сине-голубым. Автор отказывается толковать этот сновидческий образ, но расшифровать его не составляет большого труда, особенно тем, кто знаком с фигурами и каприччо «Сердца искателя приключений». Лазурь — «зерцало таинственных глубин и бесконечных далей», она символизирует светлую радость духа и таинство трансценденции.

Соблазняя властью, Гитлер надеется получить взамен свободу писателя. Уже очень скоро Юнгеру наяву предстоит пережить дьявольское искушение. В начале августа рейхсминистр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп приглашает в замок Фушль под Зальцбургом видных немецких писателей и публицистов, задумывая своего рода brain-trust и предлагая «национальному писателю» Юнгеру пост за рубежом. Он отклоняет заманчивое предложение, как летом 1933 года отказался от членства в Немецкой академии поэзии.

Дистанцию по отношению к режиму Юнгер подчеркивает еще раз 29 марта 1940 года. Он записывает, что в свой 45-й день рождения утром, у открытого настежь окна, прочел 73-й псалом. В русской Библии он стоит под 72-м номером. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их; на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце; над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока; поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле…». Хотя от «Партийной проверочной комиссии по защите национал-социалистической литературы» (так называемой «комиссии Булера») нельзя было ожидать досконального знания текста Священного Писания, однако автор шел на известный риск — особенно после выхода в свет «Мраморных утесов» с их опасными аллегориями и леденящим кровь описанием Живодерни. Читатели Юнгера уловили в этом эпизоде как скрытый апокалиптический тон, так и новый выпад в адрес «паладинов дьявола», «лемуров» и «мавританцев».

Описанный выше «сон в руку» — отнюдь не случайный эпизод. В ретроспективе визионерская тема оказывается путеводной нитью в лабиринте дневников Второй мировой войны, а потому треть «Садов и дорог» — а ими как раз открываются «Излучения» в собрании сочинений Юнгера — стоит под знаком «Мраморных утесов». Вот автобиографический отрывок из одного позднего эссе, следующий за описанием приглашения в Фушль и восполняющий пробелы дневника:

«До известной степени успокоенный, я вернулся обратно в Кирххорст, полагая, что предстоит партия в покер. Видимо, так оно и задумывалось. А тот факт, что это было мне в сущности лучше известно, подтверждает текст „На мраморных утесах“, который занимал тогда все мои мысли. Повесть относится не столько к литературе, сколько к области визионерства и может служить примером того, что в Вестфалии и у нас, в Нижней Саксонии, называют Vorbrand, „дым от пожара“. Эта небольшая книжица сразу же, в первые дни войны, стала предметом оживленных политических дискуссий, что было неизбежно и вовсе не противоречило сути дело, поскольку у темы судьбы также бывает и политическая инструментовка. В сущности я проиграл войну, не успев ее начать. Правда, наше сознание многослойно, и прозрения редко достигают до самой основы, до дна. Иногда я думал, что ошибся — так было, когда мы входили в Париж. Но потом в отдельных событиях, о которых мне ничего не могло быть известно, я находил все новые подтверждения своей догадке. Я имею в виду 20 июля 1944 года — если и говорить о „сне в руку“, то это был как раз тот случай. Только мы редко запоминаем содержание снов, которые предшествовали событиям».

В конце августа 1939 года Эрнста Юнгера призывают в вермахт и присваивают звание капитана. В ноябре он прослушивает краткосрочные офицерские курсы и несет службу на Западном вале («линии Зигфрида») на Верхнем Рейне под Грефферном. Период, получивший позднее название «Странной войны» или «Сидячей войны», ярко характеризуется двумя фразами из дневника: «Появляются французы, но мы в них не стреляем, и они в нас тоже. Между укреплениями и рвами пашут землю крестьяне и собирают урожай свеклы». Солдатские будни и короткие отпуска в первые месяцы войны сопровождаются интенсивным чтением — Библия, Геббель, Блуа, Бернанос. Наконец, 23 мая 1940 года Юнгер, командир роты «родного» семьдесят третьего ганноверского пехотного полка в составе группы армий «А», выступает в поход в западном направлении и 26 мая пересекает линию Мажино.

27 мая его рота покидает Седан и походит мимо стоящего у дороги генерала. «Он поприветствовал роту и поинтересовался моим самочувствием, когда, подъехав к нему верхом, я отдавал рапорт.

— Благодарю, господин генерал, хорошо. Можно ли надеяться, что мы, наконец, вступим в бой?

— Вступите, сударь, вступите — под Сен-Кентеном».

Впрочем, за исключением этого кокетливого пассажа, на страницах дневника нет и следа героических переживаний «Стальных гроз». В бой рота Юнгера так и не вступила, ни под Сен-Кентеном, ни позже. А уже в конце июня 1940 года молниеносная французская кампания закончилась. Кавалер ордена Pour le mérite был награжден Железным крестом второй степени за вынос с поля боя раненного артиллериста.

В этой символичной детали, как и во многих других, Юнгер видит то, что отличает эту войну от предыдущей. Теперь перед ним открывается одно грандиозное фойе смерти, абсолютно вымерший и обезлюдевший мир, в котором само существование духа находится под угрозой уничтожения. Автор-солдат пытается смягчить ужасы войны заботой о французских военнопленных, защитой населения и культурного наследия завоеванной страны.

Один юный офицер, выведенный в дневнике под именем Спинелли, сохранил в памяти слова своего командира, сказанные во время похода: «Входите в любой дом, как если бы это был Ваш собственный, и не забывайте о том, что могли бы оказаться в том же положении, что и эти несчастные».

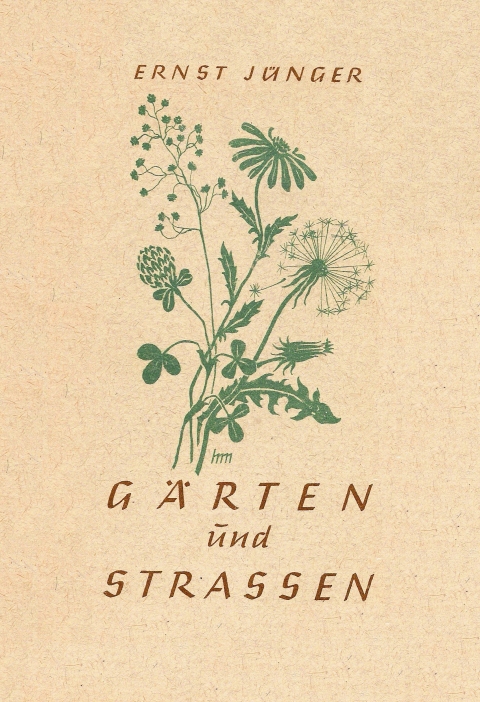

«Сады и дороги» вышли в 1942 году и стали первой и последней книгой, опубликованной Юнгером в годы войны. Ее спокойный тон, как и само название, резко контрастирует с политическими манифестами 20-х годов. Если автор «Огня и крови» обращался к молодому поколению фронтовиков с национал-революционным призывом, воспевая «новую расу, прошедшую школу войны» и «волю, образующую с техникой единое целое», то «Сады и дороги» — с начала и до конца — повествование о том, как вообще возможно неучаствующее участие и, в частности, как возможно поэтическое и философское существование в самом центре большой войны. Едва ли такой дневник мог возникнуть на восточном фронте («Кавказские заметки» конца 1942 года скорее исключение), однако читали его — в издании, напечатанном на дешевой бумаге, со скромным рисунком клевера и одуванчика на суперобложке — не только штабные офицеры в парижском отеле «Рафаэль», но и простые солдаты в болотах под Ленинградом вроде студента Мюнхенского университета Ойгена Раппа, утонченного и совсем чуждого Марсу персонажа «Швабской хроники» Херманна Ленца.

Супер-обложка первого издания «Садов и дорог». Mittler, Berlin. 1942.

2.

Очарование юнгеровского стиля — в умелом чередовании перспектив, какое возникает при взгляде на картинки-загадки. Это картинки, где два образа совмещены друг с другом. Смена аспекта происходит мгновенно, не в результате зрительного или волевого усилия, а скорее спонтанно, легко. Другая особенность таких перевертышей в том, что перебор деталей, фрагментов изображения ничего не дает — но важно, в каком порядке они сразу расположились в момент созерцания. Каждая часть подчинена целому, которое и нужно распознать, дабы впервые раскрылись и заиграли детали.

Казалось бы, всего лишь один из писательских кунштюков. Тем не менее это не так. Речь идет не о чем ином, как о методе или пути, который сам автор экспериментально называет «новой теологией» или «экзегезой в духе XX столетия». В ней нет ни систематики, ни догматики, хотя путь предполагает все же новый язык и новую оптику. Правда, их нельзя назвать «средствами», поскольку они суть сама эта теология. Новой она названа потому, что отличается от традиционной теологии с ее схоластическими приемами. Новая теология не новее Библии. Язык приобретает в ней новую и опять-таки старую прозрачность, позволяя причаститься высшему порядку. «Новая теология с описательным характером» следует девизу «Любя познавать» и отказывается от вторжения в мир, от властно-распорядительного жеста. Ее задача — не проецировать на творение рациональные схемы, а утверждать согласие божественных и человеческих вещей, выражая его в языке.

Оптика заключается в умении «описать петлю» — уйти от абстрактных конструкций и схем, оставить общее и направить внимание на особенное, увидеть в поверхности глубину. Мир, как наставляет магистр Нигромонтан, подобен залу, где есть множество дверей, которыми пользуется каждый, и лишь несколько дверей, видных немногим. В то мгновение, когда описывается петля, как раз и осуществляется теологический акт зрения; тогда язык сгущается или уплотняется (по-немецки можно было бы сказать: dichtet) до действительности, становится событием мира.

В «Сердце искателя приключений» новая теология называется «наукой об избытке». Впрочем, обозначение науки применимо к ней лишь очень условно. Юнгер вспоминает слова Гесиода о том, что боги прячут от людей пищу. Изречение это, «подобно луне, обращено к нам лишь знакомой стороной. Оно предполагает, что избыток существует, и им распоряжаются боги. Жизнь таит в себе два направления: одно ведет к заботе, другое — к избытку, окруженному жертвенными огнями. Наша наука по своему устройству подчинена заботе и отвращена от праздничной стороны; она неразрывно связана с нуждой, как измеряющий — с мерой, а считающий — с числом». В самом деле, в любой науке бросается в глаза скудость и нужда, поскольку научные усилия подчинены планированию и расчету. Ученый похож на глухонемого, которого какой-то шутник пригласил на грандиозное оперное представление. Он видит какие-то действия на сцене и постепенно начинает улавливать их связь с движениями оркестра. Несмотря на множество проницательных и небесполезных наблюдений, которые может сделать такой человек, от него навсегда останется скрытым, что все атомы, стихии, жизнь, свет обладают своим собственным голосом. «Да, если бы мы могли слышать этот голос, мы могли бы летать без самолетов, а тела были бы прозрачны для наших глаз без рентгеновских лучей!».

Новая теология сулит удивительные приключения. Еще с ее помощью можно уловить «отблески незримого изобилия, обитающего в глубине», узнать волшебное слово, открывающее доступ в пещеру с несметными богатствами, наконец, подражая плодоносящей силе Земли, научиться «превращать в золото все, чего касается наша рука». Задача новой теологии — «именовать образы, известные нам с давних пор». Автор умело владеет этим искусством — впрочем, такое упражнение в зрении доступно для каждого. И тех, кто успешно с ним справится, ожидает немалая награда — «познание, узнавание и светлая радость».

Изобилие и нужда, счастье и страдание, творчество и разрушение, радость и боль — две эти стороны жизни почти неразличимо вписаны друг в друга, как на той самой картинке-загадке. Знание об избытке — это знание о том, что всякое разрушение отнимает у вещей лишь тени, что они, покоясь в Творце, неуничтожимы в своей сущности. Такое знание обладает исцеляющей силой, помогает сохранить свободу в чреве Левиафана, перенести боль среди тотального уничтожения, вселяет надежду на возвращение в родное отечество.

«Мы сами образуем собой мир, и то, что мы переживаем, подчинено не случаю. Вещи притягиваются и отбираются благодаря нашему состоянию: мир таков, какими свойствами обладаем мы. Каждый из нас, следовательно, в состоянии изменить мир — в этом громадное значение, которым наделены люди. Вот почему так важно, чтобы мы работали над собой».

3.

В дневниках Юнгера есть описания частной жизни, исторических событий, много рефлексивных пассажей, но полностью отсутствуют эмоции, которые образуют как раз интимный и сентиментальный центр дневниковой литературы начиная с середины XVIII столетия. В отличие от «женевского гражданина» Юнгер пишет не как частный человек для себя и для потомков, но как отстраненный наблюдатель и толкователь происходящего. Но эта отрешенность особого рода, ибо зритель в нем одновременно является и действующим лицом: получая приказ о мобилизации, литературный герой вынужден расстаться со своей уютной мансардой, более того, он обустраивает свой кабинет — давний символ vita contemplativa, — уже находясь в гуще исторических событий. Своего рода альтернативой ницшеанско-шпенглерианскому amor fati у Юнгера становится сложная техника «высшей тригонометрии» Нигромонтана.

Точности и вниманию к деталям автор выучился еще в окопах Первой мировой войны, которая стала для него настоящей школой зрения. Здесь сконцентрировался опыт стрелка и командира разведывательно-ударной роты, ключевого игрока в мире, где выживает тот, кто способен увидеть быстрее и четче, чем противник. Натуралистический нарратив стремится воссоздать и воспроизвести действительность как оптическую континуальность. У Юнгера иначе — как в «марциальных» «Стальных грозах», так и в «пасторальных» «Садах и дорогах».

Впечатление фактографичности создается еще и вследствие того, что автор очевидно претендует на определенное историческое свидетельство. Занимаемое им место в сердцевине событий позволяет предположить, что дневниковая проза Юнгера находится где-то посередине между res gestae поздней античности и раннего средневековья, с одной стороны, и магической прозой «авгуров Мальстрема», с другой. В предисловии, неслучайно предпосланном всему «секстету» Strahlungen, он упоминает «литературную нить», которая тянется по лабиринту дневников, основываясь на потребности в «духовной благодарности». Речь, однако, идет не столько об идентификации самого себя внутри какой-то литературной традиции, но всякий раз о признательности за некий «методологический импульс».

Здесь, конечно, многое остается в тени и ускользает от читателя. Например, Юнгер читает роман Леона Блуа «Бедная женщина», удерживая себя от рефлексивного отношения к содержанию, а сосредоточиваясь исключительно на его технических приемах. Однако за кадром дневников остается другой опыт чтения этого парадоксального французского писателя-католика, которого Юнгер регулярно использует как зеркало для собственного авторства. Еще в январе 1935 года он взял в руки Sueur de sang («Кровавый пот») — дневник, книгу воспоминаний молодого партизана о войне 1870 года. В ней изображаются сцены жестокости, зверства, картины увечий, но при этом за счет искусной инсценировки военная реальность лишается жизненности, делается неправдоподобной. Исходясь в «танталовых муках», Блуа переключает внимание с действительности в пространство сверхреального, а тем самым и сверхвременного. Возвышенный исторический момент интересует его не столько в свете причинно-следственной цепочки действий, как концентрированный результат определенных событий, сколько как некое временное окно, через которое в историческое пространство может хлынуть поток вечности. Таким образом невероятность описания того, что изображается в автобиографической прозе, оказывается внешним знаком смысла, залегающего где-то глубоко, а его автор — толкователем истории в сотериологическом ключе «новой теологии».

Покидая Седан по дороге на Доншери, Юнгер проезжает по тем местам, где воевал Блуа. Возле maison du tisserand, «знаменитого домика», он символически подносит к глазам «сдвоенный кристалл из алмаза и нечистот», в котором рождается очередной стереоскопический образ. В дорожной пыли распласталась «великолепная ангорская кошка с черной, подсвеченной бархатисто-коричневым шкуркой»; офицер наклоняется в седле и осознает, что перед ним мертвое и уже разлагающееся животное — но сразу за запахом падали возникает картина цветущих пионов и раздается звук хруста свежих листьев салата, которым лакомятся кролики. Таковы пасторали в царстве Ареса.

При подготовке переиздания «Садов и дорог» перевод был полностью отредактирован. Послесловие редактора получило новое название и еще одну часть. Теперь его структура приблизилась к сонатной форме и выглядит так: 1. О биографическом контексте; 2. о «новой теологии» как науке об избытке, 3. о приемах Юнгера-диариста. Последние, как можно убедиться, с трудом укладываются в прокрустово ложе филологического анализа, а потому автору послесловия не составило труда отказаться от птичьего языка академического литературоведения с его «аллегоризациями», «самостилизациями», «деисторизациями» и «мистификациями».

В процессе работы заново возник вопрос, что комментировать, а что оставить без примечаний. Максимальная деликатность — так, пожалуй, следовало бы обозначить кредо редактора в эпоху Википедии. Комментировались, как правило факты, связанные с биографией или литературным творчеством писателя, упоминаемые им книги. Чтобы совсем не отступать от традиции, примечаний также были удостоены некоторые исторические личности и события. Напротив, фразы, содержащие аллюзии и скрытые цитаты, намеренно оставлялись без комментария, чтобы не мешать ценителям юнгеровского стиля насладиться интеллектуальной игрой. Ведь разыскивание следов «гейстербахского монаха» или «печи Гераклита» само по себе могло бы стать изысканным удовольствием. В конце концов, желание не показаться навязчивым, не слишком сильно опекать читателя получает свое оправдание все в том же чувстве «духовной благодарности», которая, в свою очередь, обещает принести богатые плоды для читателя.