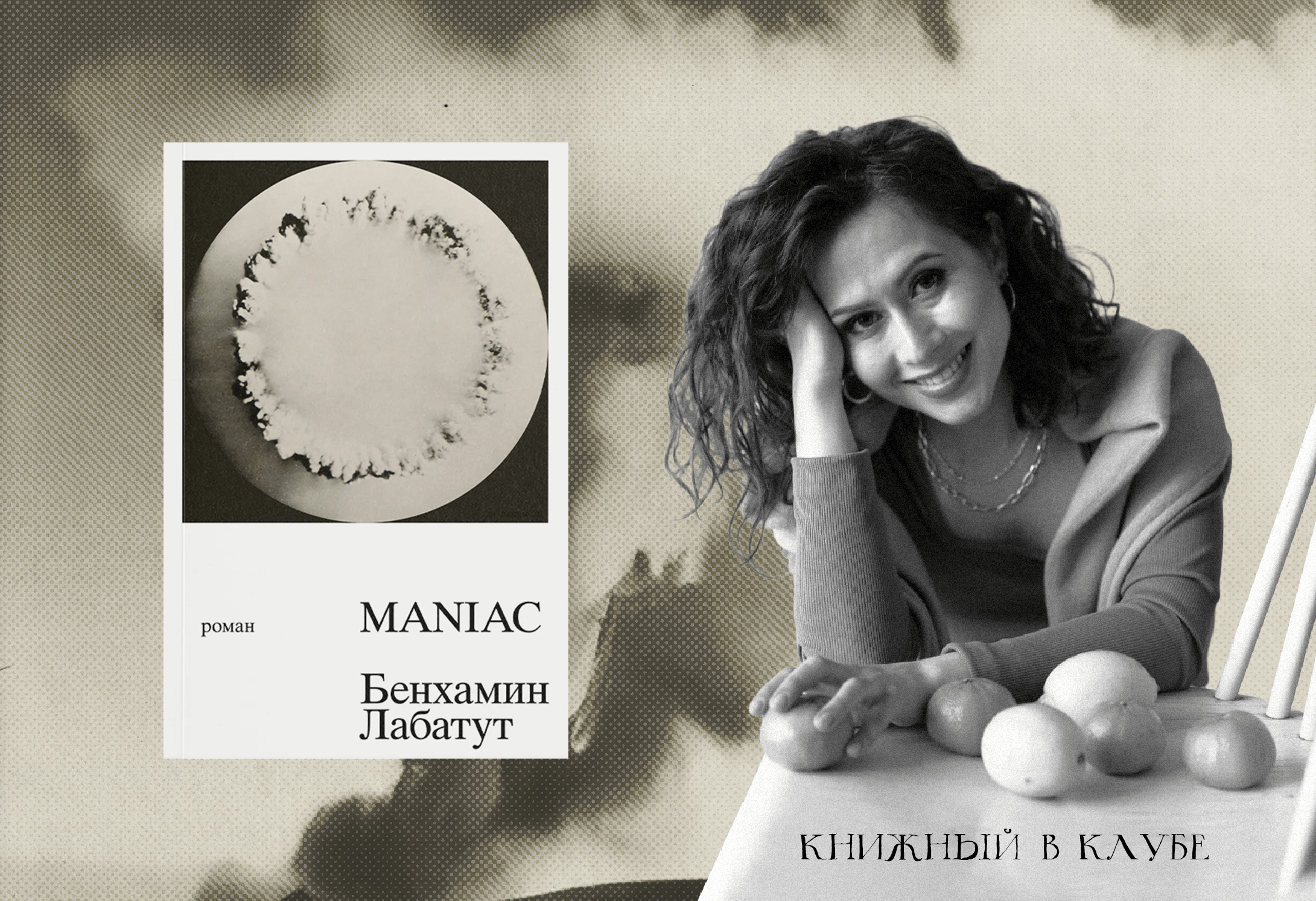

«Переводить многоголосие сложно». Интервью с Полиной Казанковой — переводчицей Бенхамина Лабатута

Неделю назад Полина Казанкова получила премию «Ясная Поляна» за перевод романа Бенхамина Лабатута «MANIAC». Этот знаковый роман — не единственный труд переводчицы: она работала и над «Камнем безумия», и над «Когда мы перестали понимать мир» знаменитого чилийца — переводила и с испанского, и с английского.

Мы попросили коллег из московского «Книжного в Клубе», посетители и книготорговцы которого очень любят Лабатута, поговорить с Полиной Казанковой о её работе. Специально для журнала Ad Marginem с переводчицей побеседовал Дэвид Майкл Миллер — режиссёр и книготорговец «Книжного в Клубе».

Дэвид Майкл Миллер: Полина, здравствуйте! Очень рады провести с вами эту беседу и поздравляем с премией «Ясная Поляна»!

Огромное спасибо за переводы Бенхамина Лабатута. Он стал одним из самых любимых писателей. А ещё его легко можно посоветовать покупателям в книжных — никто не остаётся равнодушным. Я даже просил случайных людей или работников нашего бара прочесть первые две страницы «Когда мы перестали понимать мир», и многие прочитывали книгу целиком — даже если их не сильно интересовала наука.

Как произошло ваше знакомство с прозой Лабатута? Повлияло ли на это попадание книги в шорт-лист Букеровской премии, список летнего чтения, простите, Барака Обамы, или вы просто случайно начали читать и не смогли остановиться?

Полина Казанкова: Спасибо, Дэвид! Моё знакомство с автором можно назвать случайным. Я написала в издательство Ad Marginem, предложила свои услуги переводчика с испанского языка. Мне ответили, что как раз ищут переводчика на «Когда мы перестали понимать мир», и выслали текст. Я согласилась его перевести. Уже не помню, что меня привлекло. Наверное, интеллектуальность, самобытность и саспенс. Первая новелла книги очень сложная и динамичная — Лабатут прыгает по разным эпохам, перечисляет множество событий, описывает их взаимосвязь; это не может не затягивать. К тому же его испанский язык красив. Он любит сложноподчинённые предложения, закручивает их водоворотом — не выбраться. Я, как и любой его читатель, попалась на эту удочку. Не буду лукавить: и то, что Лабатут стал одним из фаворитов «Букера», и похвалы Барака Обамы повлияли на моё желание перевести эту книгу.

Д. М. М.: В оригинале «MANIAC» был написан на английском, а «Когда мы перестали понимать мир» — на испанском. Как вам показалось, смена языка повлияла на стиль автора хотя бы отчасти? Или небольшое изменение стиля во втором романе скорее связано с большим количеством рассказчиков, чей язык воспроизводит Лабатут? Заметили ли вы разницу в интонациях автора при смене языка?

П. К.: Выбор языка, по-моему, не отразился на авторских интонациях и не повлиял на стиль. Англоязычный Лабатут остался верен себе. Соглашусь с мнением, что выбор английского для романа «MANIAC» соответствует сеттингу: это язык страны, в которой развиваются действия центральной истории романа, язык его персонажей. Здорово, что Лабатут билингв и одинаково свободно пишет на обоих языках.

Д. М. М.: «Когда мы перестали понимать мир» начинается почти как документальный текст, но с каждой главой мы всё глубже погружаемся в вымышленную психологию героев. В разговорах вокруг романа звучали намёки, что в первой главе лишь один абзац — вымышлен, у вас есть подозрения, что именно было придумано?

П. К.: В каком-то интервью Лабатут сам признается, что в первой новелле есть лишь один вымышленный абзац, но какой — этого я сказать не могу, а гадать, по-моему, без толку.

Д. М. М.: Одному из событий романа «MANIAC» в западной публицистике уделялось много внимания: поединку между программой AlphaGo — искусственным интеллектом, который обучал сам себя, — и го-профессионалом Ли Седолем. Лабатут написал об этом событии страшнее всех: в его изложении история превращается в хоррор. Разделяете ли вы апокалиптические настроения Лабатута, если речь заходит об ИИ-переводчиках? Как вам кажется, какие качества останутся за переводчиком, когда ИИ сможет за доли секунды переводить тексты на литературном уровне?

П. К.: В интервью Юрию Сапрыкину Бенхамин предстаёт как человек довольно прагматичный, смотрящий в будущее трезво и рационально, с некоторым пессимизмом. По-моему, он чем-то похож на Лавкрафта. Я настороженно отношусь к тому, как генеративный ИИ интегрируют в нашу повседневность. Что касается, ИИ и перевода, то нашу профессию хоронят уже давно, а она всё никак не умирает. На последней отраслевой конференции в сентябре этого года коллеги выразили такую мысль: переводчика вытеснит не ИИ, а другой переводчик, который умеет пользоваться ИИ. С этим я согласна. Даже если когда-нибудь ИИ сможет переводить литературные тексты, за человеком останется редактура, фактчекинг, работа над стилем. Это, скажем так, техническая сторона работы. Есть ещё одна. ИИ имеет доступ ко всей базе знаний, накопленных людьми, но как быть с человеческим опытом и эмпатией? Переводчик пропускает судьбу своих героев через себя и переводит, сочувствуя героям, сопереживая им. Если ты никогда не любил, не ревновал, не отчаивался и не радовался, как же ты переведёшь это достоверно? Да, ИИ сможет экономить время нашей работы. Но нет, заменить человеческого переводчика не сможет.

Д. М. М.: В «MANIAC» каждая глава написана от лица реального человека. Насколько сложно было это переводить? Сверялись ли вы с переводами, например, Фейнмана, или с оригинальными текстами реальных людей, чтобы сравнить интонации, или было достаточно текста Лабатута? Знаете ли вы, как сам Лабатут работал над этими главами?

П. К.: Переводить многоголосие сложно, но именно эта задача и показалась мне самой интересной в романе. Я не сверялась с переводами Фейнмана и опиралась только на оригинал. Книги Фейнмана на русском языке — это интерпретация переводчика Фейнмана. Я — переводчик Лабатута, и мне было важно услышать именно Лабатута; как он говорит голосом Фейнмана. Я не читала тексты других героев книги, только посмотрела фрагмент передачи с участием фон Неймана, о котором пишет Бенхамин. Увы, с автором я не знакома, но, если бы мне довелось с ним поговорить, я бы обязательно спросила у него, как он работал над этими главами.

Д. М. М.: Заметили ли вы какие-то закономерности языка Лабатута: как он строит предложения или сюжетные ходы? Насколько в этом смысле похожи оба романа? Они скорее «двойники» или же Лабатут на самом базовом уровне текста создал в «MANIAC» что-то новое для себя?

П. К.: «MANIAC» и «Когда мы перестали понимать мир», конечно, похожи между собой — темой, стилем и атмосферой. Из закономерностей могу отметить синтаксис — Лабатут питает слабость к длинным распространённым предложениям. Другая его отличительная черта — сложность. Он старается уместить в свои тексты множество фактов и тем, крепко их увязать друг с дружкой.

Автор по-разному подошёл к композиции в этих книгах: то Лабатут ведёт повествование привычным образом, поступательно, от завязки к развязке, то скачет — и тогда непонятно: это уже кульминация или ещё нет? То он и вовсе начинает с конца. Ещё он меняет оптику: то выступает в роли рассказчика — этого больше в «Когда мы перестали понимать мир», то говорит с нами от лица героев. Мне нравится, что он в этих книгах разный, и потому каждая из них интересна сама по себе. К тому же он показал, что владеет многими писательскими инструментами. Да, книги похожи и связаны между собой, но это не братья-близнецы, и, если вы читали «Когда мы перестали понимать мир», наверняка «MANIAC» вас удивит.

Д. М. М.: В эпоху проблем с концентрацией Лабатуту удалось написать книги, которые захватывают внимание как TikTok, но при этом не вызывают чувство фрустрации от потраченного времени. Как вы думаете, в чем притягательность стиля Лабатута? Заключается ли его сила только в попытке постоянно шокировать читателя или вам кажется, что дело совершенно в другом?

П. К.: По-моему, притягательность Лабатута можно объяснить так. Во-первых, он делает великих людей более человечными и понятными. В «Когда мы перестали понимать мир» Гейзенберг, Гротендик и Шрёдингер превращаются в рок-звёзд, и то же самое происходит с фон Нейманом в «MANIAC». Нам всегда интересно узнавать истории о кумирах, а Лабатут предлагает нам посмотреть на учёных как на кумиров. К тому же он пишет о сравнительно недавних событиях и, можно сказать, о наших современниках. По-моему, актуальность — ещё один залог популярности его книг. Во-вторых, он умеет создать гнетущую атмосферу. Книги Лабатута сравнивают с тру-крайм историями, думаю, как раз поэтому. Мы любим пощекотать себе нервы, и Лабатут блестяще использует эту читательскую потребность. В-третьих, он умеет быть разным как литератор, а это дорогого стоит. В-четвёртых, в его книгах есть морально-этическая составляющая, но Лабатут читателя не поучает и не наставляет. Он ставит перед читателем вопросы, а ответы предлагает найти самому. Думаю, читателю это нравится.

Д. М. М.: Спасибо! И последний вопрос: какой из двух романов ваш любимый и почему?

П. К.: «MANIAC». «Когда мы перестали понимать мир» — моё первое знакомство с Лабатутом. Сейчас я бы многое сделала иначе в этой книге. «MANIAC» в чем-то оказался проще: нет такого разброса тем, как в первом романе, повествование более цельное. Мне было интересно переводить на разные голоса. К тому же мне помогала Аня Нордскова, научный редактор. Благодаря её пояснениям и замечаниям мне работалось проще. Я довольна тем, какая книжка у нас получилась.