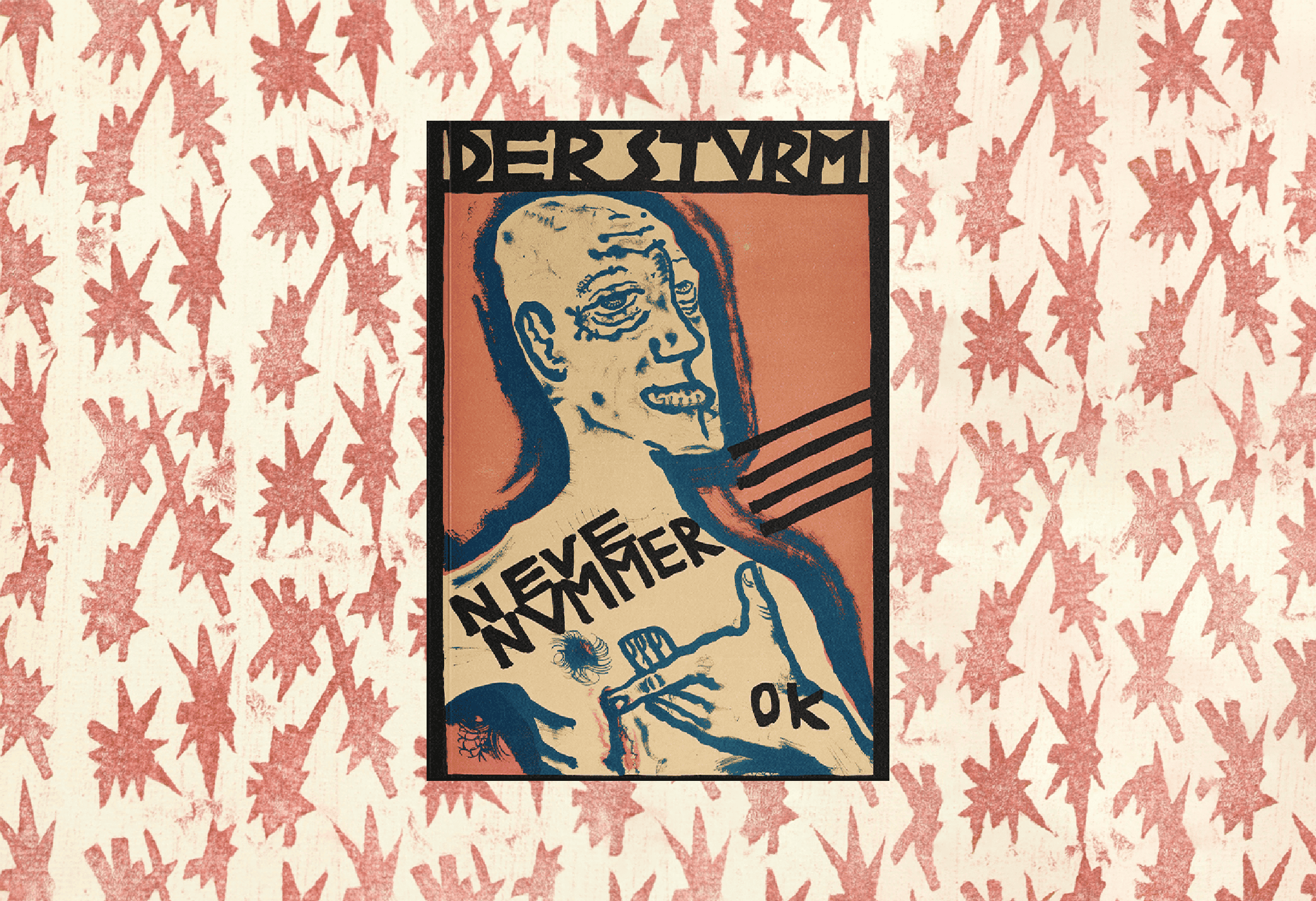

Идущая путём стиля мысль: Даниил Житенёв, Константин Сперанский и Александр Чанцев — о «Штурме» Эрнста Юнгера

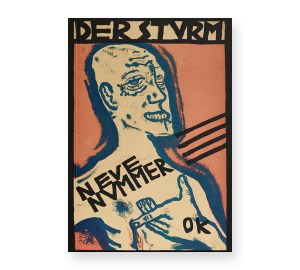

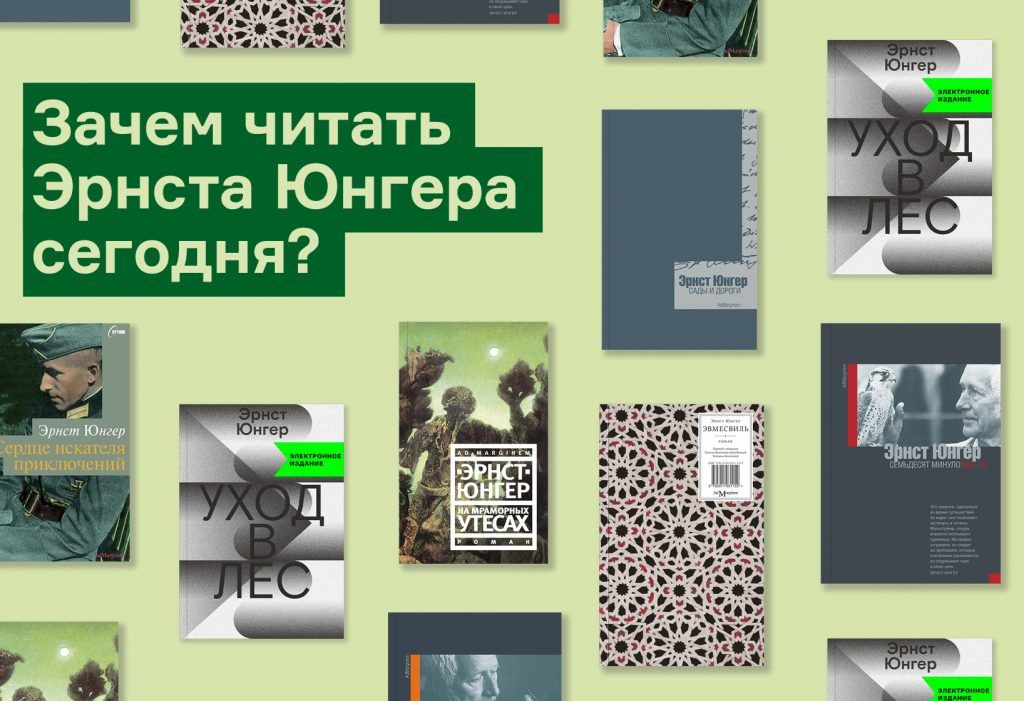

Ad Marginem выпустило «Штурм» Эрнста Юнгера — первое художественное произведение писателя и мыслителя, написанное в 1923 году. В этом небольшом романе читатель уже встречает те проблемы и темы, которые волновали Юнгера всю его долгую жизнь.

К выходу книги мы попросили Даниила Житенёва, Константина Сперанского и Александра Чанцева поделиться с нами мыслями о Юнгере-писателе и его «Штурме». Уже 24 октября в Ad Marginem Warehouse мы вместе с ними презентуем «Штурм». Но подготовиться к большому разговору о «последнем рыцаре Европы» можно уже сегодня.

Роману с резким и звучным, как щелчок затвора, названием «Штурм» уже больше ста лет. Его в 1923 году написал вчерашний фронтовик, лейтенант Эрнст Юнгер. Но это отнюдь не «лейтенантская проза». Изящный модернистский текст, в котором так много от своей эпохи, давно преодолел время и стал «классикой современной литературы». Юнгер никогда не писал о сиюминутном, даже когда обращался в своих текстах к картинам актуальной действительности. Напротив, благодаря ему современность приобретала масштаб величественной трагедии, в центре которой, как и всегда, человек, спорящий со стихией, богами, стремящийся постичь свою судьбу.

Почти всё написанное Эрнстом Юнгером посвящено проблеме утверждения личности вопреки давлению на неё различных обстоятельств и структур, будь то война, техника, государство, общество. Как правило, исследователи творчества немецкого мыслителя выделяют в его вселенной три мифологические фигуры: солдат/рабочий, партизан/лесной путник, анарх. Через каждую он предлагал стратегии этого утверждения. При этом часто совершенно напрасно игнорируются дендистские мотивы его мысли и образа жизни. Безусловно, Юнгер был денди в том самом бодлеровском понимании. Последний герой эпохи всеобщего упадка. И именно роман «Штурм» становится его манифестом. Немецкий писатель мастерски вносит в суровый сюжет «окопной прозы» изящную эстетико-экзистенциальную линию, грубую жестокость военной действительности он сплетает с тонким содержанием стоической натуры главного героя, бросающего ей вызов. Лейтенант Штурм погибает, предпочитая смерть плену, — подобный жест может трактоваться как преодоление дендизма или как вывод его на иной уровень.

Читать этот роман стоит хотя бы затем, чтобы разрушить экстремальное господство текстов о Первой мировой войне, принадлежащих перу представителей так называемого потерянного поколения. Чтобы противопоставить вразнос торгующей своей разочарованностью вездесущей ремарковщине какую-то ободряющую альтернативу. Ведь в конце концов велеречивая похмельная сентиментальность ничего не обещает — отворачивается в напряжённый момент, когда человек остаётся наедине с болью и опасностью. Герой первого художественного текста Эрнста Юнгера при этом — далеко не хвастливый бретёр. Он принимает человеческие уязвимость и обречённость, но, чтобы не превратиться в «дёргающийся клубок нервов», противопоставляет им собственные, возможно старомодные, идеалы. Таким образом, уже этот текст открывает двери в жизненную философию прославленного немецкого автора — как остаться собой во всепожирающим огне времени, где речи поэтов заглушает лязг стали. В «Штурме» вырабатывается авторский стиль, одновременно сдержанный и точный. Здесь он балансирует между философскими медитациями и экспрессионистскими картинами военного быта. Первое столкновение с этим текстом, особенно если вы ещё не читали Юнгера, может удивить: война изображается не как абсурдное, хаотичное представление, увиденное взглядом взвинченного психотика, а скорее как наделённый смыслом и подчиняющийся своим внутренним законам космос. В этом смысле «Штурм» хочется поставить рядом с «Бородино» Лермонтова или «Илиадой» Гомера, где воинская доблесть непременно соседствует с непринуждённостью и тем, что греки называли «арете» — то есть совершенством или превосходством.

«Штурм» Эрнста Юнгера в превосходном переводе Владимира Микушевича — как то зерно, что, умерев (а умирает в конце главный герой книги), прорастает в новую жизнь. В этом первом произведении ещё достаточно молодого Юнгера можно найти всё то, чем он будет ловить души читателей над пропастью ХХ, да и ХХI века.

Это, прежде всего, идущая путём стиля мысль. Стиль — скупой, на первый взгляд суховатый даже, чёткий, как военный приказ. Он полностью ясный, прозрачный, лишён внешних красот. Да и действие, казалось бы, вполне обычное. Отчёт об окопных буднях, интеллектуалах и простых людях на войне, о смерти не очень красивой (самоубийство одного из солдат в уборной) или обречённо-геройской (герои отвечают захватившим их англичанам по-английски, с обращением sir, как то у джентльменов и принято, но плену предпочитают смерть). Трагически, конечно, всё, но для военной литературы привычно.

Но не привычно у Юнгера. Ибо посреди всего этого отчёта вдруг проскальзывает какой-то образ, формирующийся на наших глазах в мысль, в метафору времени, в идею-наблюдение. И открывается дверка — читатель понимает, что он уже с Юнгером где-то над битвой, над землёй, как во время того булгаковского полёта на конях над землями, и смотрит он другим взглядом. Взглядом мудреца, причастного к тайнам века этого и того, догадывающегося, ведающего те подспудные механизмы, что приводят в движение железные колеса истории и людей, ставших шестерёнками в левиафановском цеху. И даже подающего пример — как шестерёнками если иногда и быть, то достойно, лица и человеческого достоинства не теряя. Так шли в сражение средневековые рыцари — следуя приказу свыше, но и законам чести, разума и веры никак не изменяя.

И всё это описано и выражено, повторимся и восхитимся, с потрясающей ясностью, прозрачностью даже, что только в сильно морозный и солнечный день увидеть можно. Той ясностью, которой так не хватало в прошлом и не хватает в этом веке, затянутом мглой истории и дымом от сражений внешних и внутренних.

С ней же в своих последующих произведениях Юнгер сказал много такого, что позволяло что-то разглядеть и понять. От обычных (необычных, конечно) практических пророчеств вроде очень загодя угаданных смартфона и Интернета в «Гелиополе» 1949 года до, что ценнее гораздо, прозрений о том, по каким механизмам действуют эти самые века и как человеку выстоять в них.