Современные поэты о Борисе Божневе

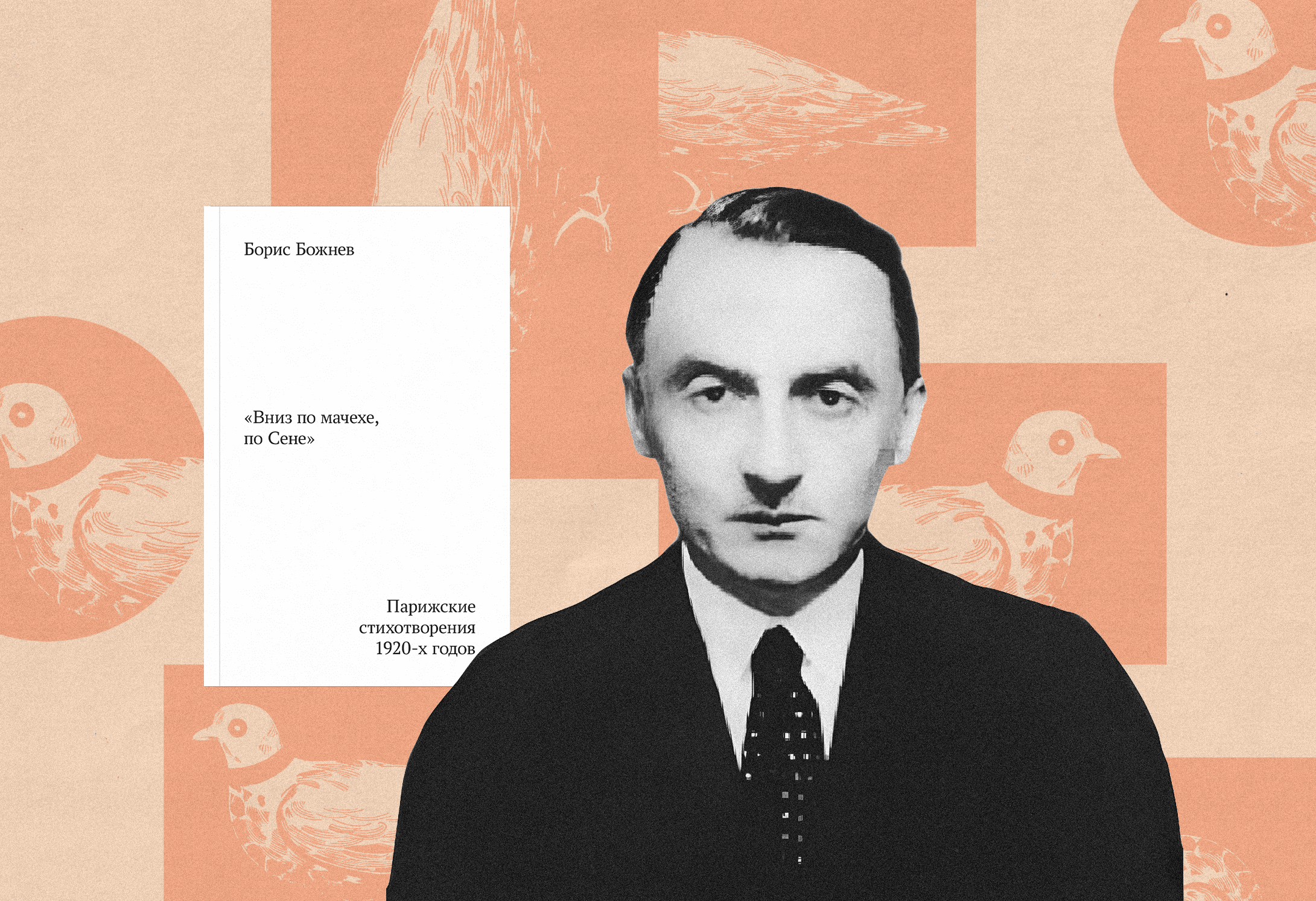

Недавно мы выпустили «Вниз по мачехе, по Сене» — сборник стихотворений одного из наиболее оригинальных поэтов русского зарубежья Бориса Божнева (1898–1969). В издание вошли избранные сочинения периода поэтического расцвета автора — произведения, написанные в 1920-е годы в Париже. К выходу книги узнали у молодых современных поэтов, почему судьба и поэзия Божнева созвучны нашему времени, в чем уникальность поэтики его стихотворений и зачем стоит вспомнить или переоткрыть для себя «забытого поэта».

Борис Божнев — застенчивый и голый

Страшен вакуум, в котором существует среднестатистический русскоязычный поэт. С перерезанной пуповиной, в бессознательном возрасте соединяющей его с мировой культурой, он странствует по бесплодной земле, сверяя лишь с самим собой все «за» и «против» поэтической работы. Идеологически он одинок, и повезёт ему только в том случае, если на пути встретятся пара-тройка таких же одиночек. Череда институциональных войн их ни к чему не приведёт: ни к отчаянию, заставляющему наконец-то таки отказаться от странной, но всё же доброй профессии; ни к мнимому господству на литературной территории, урожай которой лишь изредка утоляет голод культуртрегерского эго.

Увядающие гиганты, дай бог к тридцати пяти заявившие о себе что-то большее, чем «мы просто пишем стихи», сбиваются с пути. Одни — сходят с ума. Другие … Да в общем-то, тоже. Но как в известных сказках, самым глупым из них дорогу подскажет путеводная звезда, но дорог так много, что и звёзд не меньше: Иванов, Чиннов, Поплавский… Можно продолжить. Сегодня мы продолжаем этот список именем Бориса Божнева.

Говоря о настоящей книге, не хочется говорить об исторической справедливости, попытке вернуть в оборот «ещё одного». Это ясно, и за это мы благодарны. Но дело в другом — в новом гравитационном центре, потенциально способным объединить вокруг себя прежде не известные лица (как некогда на наших глазах стал объединять Поплавский, вновь призванный к лире, но уже не единичной, а чуть ли и правда не народной любовью).

Божнев — из тех проводников, к которым можно подключиться к живой, подвижной, пусть и далёкой от нас во времени культуре. Эти стихи перечитываются не только ради самих себя, но и ради грядущих стихов. Как и в случае Бориса Поплавского, стихи Божнева — ещё одно доказательство, что можно продолжить писать, можно продолжить выживать.

«Но я болел в то солнечное время»: о парадоксальности Бориса Божнева

Горний ангелов полет сменился далеким лаем загробных псов. Мы откуда-то знаем, что бывало по-другому, а иные, как поэт Борис Божнев, вслушивались и различали многоточия молчащей ночи, мертвенной тиши — сна всех.

Под «всеми» Божнев, кажется, имеет в виду любое и нелюбимое, не замеченных и забытых, обиженных и неутешных. Всё, описываемое Божневым, становится существом, часто более благородным, сложным и чутким, чем человек. Существование лошади, нас самих, себя, катушки ниток и листьев — уже повод для поэта разглядеть их своим перевернутым глазом и внести в каталог «существующего», который можно приостановить многоточием — уважительным и бережным жестом в сторону неупомянутого, но не закончить.

Есть девушки-вдовцы и юноши-вдовы, женщины-женихи и мужчины-невесты, часы-гермафродиты, болеющие врачи и полюбившие холостяки. И есть борьба за несуществование. Парадокс в поэзии Божнева становится первой точкой, пунктир от которой ведет к парадоксу другому еще более реальному. К нему из раза в раз поэт обращается с пристальным вниманием и трепетом, не считаясь с лирическими условностями — они бы не потерпели ни навозной розы, ни жиреющих растений, ни любящей смерти.

Спуск поэта в ад — давно не новость. Божнев же смотрит на мир из другой низшей точки — сквозь щель в пространстве скользкой чистоты и презренной грязи, куда и сегодня не каждый осмелится погрузится со своей поэзией. Чем уже просвет, тем ярче свет, тем звонче уличный гул, доносящийся извне. Пронзительней у сырого пола и голос поэта, оставшегося наедине с собой (колкости критиков прошлого века мы читаем как точные замечания — «писсуарной» поэзии Божнева присуща «унизительная откровенность», за которую ругали Моравскую), но его интонация не только, как шум воды, утешает, но и разрешает — переливаться из любимых в отвернутых, из взрослых в детей, из старых в молодых, из существующих в несуществующих, чтобы в каждом из состояний понять нечто, доступное лишь всем.

Vanitas Божнева

Герой Бориса Божнева умирает так часто, как будто он бессмертен. Но от этого стихи не становятся скучными. Наоборот, настойчивое изображение смерти превращается в приём, предвещающий более поздние эксперименты поэта.

В ранних текстах смерть каждый раз раскрывается по-новому: она неожиданного встречается у писсуара или на рекламном плакате сандвич-мэна. Мы видим, как герой уже при смерти, или долго наряжается перед её приходом, или вдруг выздоравливает, благодаря молитвам и компрессам. Стихотворения начинаются и заканчиваются смертью, какие бы темы ни возникали вместе с ней: эмиграция, одиночество, отчаяние, любовь. После десятка текстов Божнева она становится повседневной; больше не кажутся неуместными комические приёмы поэта: ирония, тавтологии, оксюмороны, переходы от возвышенного к низменному, от «нежности» к «туберкулёзу».

Эти приёмы как таковые не были новостью уже и в 1920-х. К описанию смерти и современной жизни их постоянно применяли «проклятые поэты»: Корбьер, Лафорг, Рембо и другие. Но Божнев настолько настойчиво изображает смерть, что она сама по себе становится приёмом, организующим дебютный сборник поэта — «Борьба за несуществование» (1925). Отсюда один шаг до более строгого сборника «Фонтан» (1928), состоящего целиком из восьмистиший, варьирующих название.

Отталкиваясь от циклизации, Божнев в 1930–1950-е гг. перейдёт к оригинальному способу автоцитирования и серийности: в «Silentium Sociologicum» (1936), «Утро после чтения „Братьев Карамазовых“» (1948) и «Уход солдат на русско-японскую войну» (1949) поэт повторяет целые строфы. Если для поэзии Серебряного века повторы функционировали как рефрены, то у Божнева они теряют связь с музыкой. Так он предвосхищает концептуалистские опыты Пригова, Рубинштейна, Голынко-Вольфсона и других.

C такой точки зрения, тавтологическое изображение смерти в раннем творчестве Божнева кажется глотком свежего воздуха для современной поэзии, наполненной коллажами и ready-made’ами. Художественная циклизация и варьирование — не шаг назад после концептуального искусства. Учитывая опыт первой волны эмиграции, эти приёмы превращаются в инструменты исследования новой незнакомой среды. Умирать постоянно, из текста в текст, изо дня в день — главный способ передать дух диаспоры. Смерть как вертикаль собирает мотивы урбанистической жизни, которые для современного читателя интереснее «вечной темы». Парижские vanitas Божнева — особый жанр, где предмет и шутка выиграли пафос смерти.

Поэтика Бориса Божнева существует в стремительном движении — легкость слов, скольжение, быстрая смена образов. Его тексты сверхдинамичны, и в этом их пленительность. Возьмём, например, строки:

Всё обострившимся слухом

И сквозь скрипение пера

Я слышу отдаленно-глухо

Звук рубящего топора

Топор, разумеется не реальный, а метафизический — «он дивный вырубает век», — но здесь важно отметить как через синтаксис передан этот далекий, страшный, нарастающий звук. На это работает и синтаксический повтор (обострившимся слухом / рубящего топора), и обилие глагольных форм, и тавтология.

Или другой пример — из дебютного сборника поэта «Борьба за несуществование»:

О, не смотри в оконную дыру

Не упади в провал открытой двери…

Здесь также нарастание тревоги передано за счет тавтологии, на этот раз (не упади в провал). В обоих случаях можно говорить о наивном, неловком, слишком может быть прямолинейном поэтическом приеме. Действительно, Божнева трудно назвать тонким поэтом, или внимательным поэтом. Перед нами скорее поэтика случайно, стремительно выхваченных из воздуха, образов, тем и сюжетов, но выхваченных находчивым и чувствительным поэтом.

Обратимся к еще одному образу, на этот раз из сборника «Фонтан»:

Не воздвигайте мне креста —

воздвигните струю фонтана

Здесь динамичность проявляется через самое простое противопоставление тяжелого надгробного креста и невесомой, находящейся в вечном движении, струи фонтана. Но в «воздвижении» этой струи мы снова находим нечто ни разу не высказанное. Эти случайные, на грани ошибки, находки оказывается достаточно пронзительным чтобы вспомнить почти забытого поэта Бориса Божнева.

Сборник «Вниз по мачехе, по Сене» Бориса Божнева — это не та книга, которую можно открыть с любого места. Читатель, слабо знакомый с литературой первой волны русской эмиграции, может быть обескуражен многими текстами:

Пишу стихи при свете писсуара,

со смертью близкой всё еще хитря,

а под каштаном молодая пара

идет, на звезды и луну смотря.

Конечно же, это книга для хорошо подготовленного читателя, для того, кто ясно представляет себе миры Ходасевича, Георгия Иванова, Поплавского. Это книга для читателя, который смотрит на эпоху с птичьего полета: рассматривает не индивидуально-авторские варианты поэтической картины мира, а ее панораму. Заполняет каждое зияние.

вниз по мачехе, по Сене,

ко спасенью из спасений…

Именно такому внимательному читателю книга откроет поэта, родившегося на сломе веков, — чуть позже, чем основные герои Серебряного века. Поэта, пережившего две мировых войны, поэта, отчаянно ищущего свой голос между девятнадцатым и двадцатым веками, между французской и русской поэзией; сравните:

И с омерзением приемлю,

и с отвращением смотрю

на прогнивающую землю

и безобразную зарю

и, например, катрен из сборника «Фонтан» —

Ни зреть из мрачной темноты,

из безотрадного бессмертья,

как славословит с высоты,

как воздух в ликованьи чертит…

Но что может дать поэзия Бориса Божнева современному человеку, мыслящему и страдающему? Мне кажется, ответ есть в стихотворении «Топор». Читая этот текст, мы чувствуем, насколько близок нам автор, словно и не было этих ста лет:

Всё обостряющимся слухом

и сквозь скрипение пера

я слышу отдаленно-глухо

звук рубящего топора…

Как страшен сей топор стучащий,

он дивный вырубает век…

В 2025 году Борис Божнев приходит к читателю эдаким genius loci русского Парижа: он стал частью его фона и мифа, но до сих пор не обрёл поэтическую автономность.

Публикации двух сборников его стихотворений в конце XX века не исправили ситуацию: Божнев оставался малоинтересен и читателям, и молодым поэтам, и литературоведам. В этом смысле Борис Борисович — поэт более проклятый, чем «проклятый поэт». Но наступили 2020-е годы и судьба наконец интегрировала его в культурный дискурс: публикации стихотворений в журналах, несколько статей, общий интерес к поэту в литературном инфополе и вот, наконец, книга стихотворений.

С моего взгляда очевидно, что поэтика Божнева оказывается с одной стороны созвучной времени и культуре наших «тёмных двадцатых», а с другой — противостоит сложившейся инерции в актуальной поэзии. Так, если подойти с эйдоскопом и семантометром к привычным божневским образам, необходимо будет констатировать дурновкусие, пошлость, китч и т. п. Вот, например, те самые образы:

Трава подкошена, как человек (4); Лист за листом бежит, подобно крысам с корабля (10); Твой воротник, как белые стихи (25).

Есть примеры и совсем на грани бенедиктово-северянинского фола:

Парадиз лошадиный (15); благоухающий кишечник (28); Ночь — женщина, мужчина — день, // Но есть часы — гермафродиты (31).

Но насколько это трэшово для языка актуальной поэзии, настолько же это ок для языков других видов искусств. Например, для языка трэпа.

И в том числе поэтому можно сказать, что потенциально Божнев является поэтом очень близким для самого широкого круга читателей. Тому же способствует и пул интонаций Бориса Борисовича: нежность, отвращение, скука, эпика, детская забава. Не меньше и тематическая насыщенность: от поэмы, продолжающей традиции шахматной метафорики в русской литературе (71) до стихотворения о своих старых брюках (21). Движения Божнева — броуновские. И в этом часть его чуда.

Борис Божнев — значимый автор не только для первой волны эмиграции, но и для нижнетагильской поэтической школы 1990—2000-х годов (основатель Евгений Туренко, писавший: «Где Божнев — там и ты, / и снег идёт сквозь свет, / и смерть скликает сны; / пойди — пойми её». Среди участников Алексей Сальников, Екатерина Симонова, Елена Сунцова, Татьяна Титова и др.), к которой принадлежал и я.

Божнев умел сочетать дорогую нашим тагильским сердцам перверсивность с нежностью («О, смерть моя… Мы здесь наедине… / Но ты — чиста… Тебя не обмараю…»), неприличие с целомудренностью («Любились семь часов, а спали два»), наслаждаться неразрешимостью противоречий («Как улыбающийся врач, / Болеющий неизлечимо»). Он, как и лучшие поэты его поколения (Поплавский, Кнут, Закович, Присманова), переживал травму эмиграции с помощью создания иного топоса — ни парижского, ни московского, ни петербургского, ни среднерусского. Это топос-призрак, с размытыми контурами, с неясными сущностями — в нем мертвые с живыми соседствуют, ангелы с людьми, все растворяются друг в друге. Хонтогород, в котором невозможно реальное, только иномирное, сюрреалистическое пространство-греза. Иначе будет слишком невыносимо жить.