Археология Фуко: как читать книги философа?

Недавно мы запустили серийное издание книг Мишеля Фуко. В рамках серии вышло уже три книги: «История безумия в классическую эпоху» о проведении границы между разумом и безумием, «Надзирать и наказывать» о механизмах тотальной биовласти и «История сексуальности т. 4» о трансформации представлений христианской культуры о браке, деторождении, телесности и поле. Скоро к коллекции присоединится «Рождение клиники» — о создании современной медицины. Чтобы разобраться в том, как подступиться к текстам революционного французского мыслителя, мы обратились за ридером к исследователю современной философии Максимилиану Неаполитанскому. Представляем гид по библиографии Мишеля Фуко.

Разобраться с книгами Фуко, с порядком их чтения и сразу определить для себя то, что хочется и что не хочется читать — задача одновременно простая и непростая. Почему?

Потому что, с одной стороны, библиография Фуко крайне разнообразна и даже запутанна. Часть его текстов переиздавались в разном виде, часть выходила много лет спустя после их написания, также некоторые тексты первоначально публиковались на английском, итальянском и других языках, и только потом переводились на французский, а что-то публиковалось посмертно.

С другой же стороны, библиографию Фуко можно представить относительно линейно — особенно, если брать только его крупные и масштабные работы. Безусловно, такой «список» будет неполным, однако он точно даст нам понятную и более-менее доступную картину того, что происходило с идеями Фуко на протяжении его творчества. В этом тексте мы представим путь Фуко именно так — от истории безумия до истории сексуальности.

«История безумия в классическую эпоху» (1961)

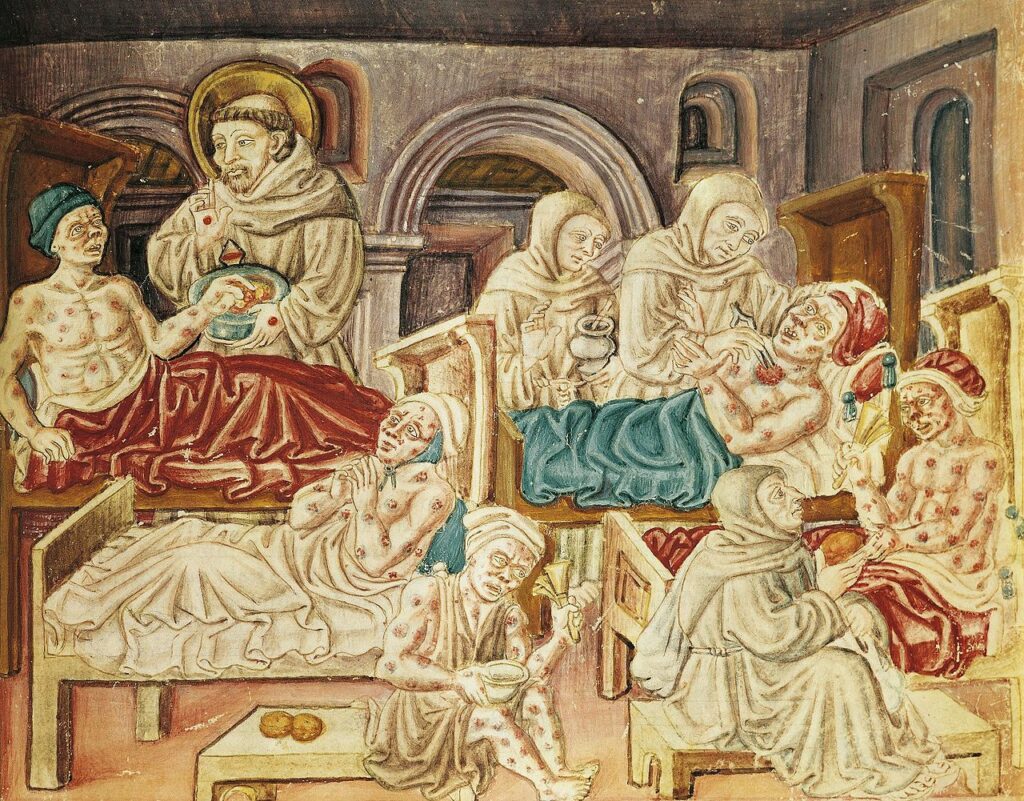

Фуко в своей «первой книге»1, написанной на основе диссертации, рассказывает трагическую историю безумия в культуре Европы. Фуко интересует то, как менялось восприятие безумия от позднего Средневековья до начала XIX века. Он начинает с анализа фигуры прокаженного, изолированного от общества в особых учреждениях — лепрозориях.

Это один из самых известных тезисов Фуко: с исчезновением лепры место прокаженного как некоторого символа вытеснения занял безумец. Фуко подчеркивает именно преемственность: когда лепрозории опустели, их наследие оказалось в руках новых форм изоляции — изоляции бедных, бродяг, преступников и, собственно, умалишённых. Однако в отличие от средневековой сакральной изоляции (когда безумец мог быть юродивым, устами которого глаголит истина), классическая эпоха (то есть 17 и 18 века) утвердила рационализированную, бюрократическую форму отчуждения. В этой форме безумие перестало быть знамением Бога и стало объектом социальной дисциплины.

Одним из главных процессов, который описывает Фуко, становится изоляция — массовое заключение в конце 17 века, когда государства по всей Европе начали помещать в тюрьмы и госпитали «лишних» людей. Ключевое событие этого периода — основание в 1656 году Общего госпиталя в Париже. Фуко, как несложно догадаться, видит в этом не проявление человеческой заботы, а жест власти, который создает свое понимание нормы и отклонений.

Еще важную роль в книге играет описание того, как менялось понимание безумия в разные эпохи. Фуко, например, пишет, что в эпоху Возрождения отношение к безумию сохраняет двойственность: оно — одновременно угроза и источник истины, как в фигуре дурака у Эразма или в живописи Босха и Брейгеля.

Однако начиная с 17 века безумие становится объектом «распознавания» и «исправления», оно попадает в сферу медицины, права и морали. Поэтому и психиатрия, как указывает на это Фуко, возникает изначально как властное дискурсивное образование, продукт социальной практики исключения. Фуко показывает нам: медицинский взгляд, закрепляющий безумие в образе болезни, заменяет прежнее понимание его как другого типа разума, как альтернативной истины или как вариант некоторой, скажем так, духовной инверсии.

История безумия у Фуко — это, прежде всего, история «молчания», навязанного безумному. На протяжении всей классической эпохи безумный больше не говорит: за него говорят врачи и судьи. Его голос — который еще звучал в шекспировских трагедиях или средневековых мистериях — заглушается. И лишь на стыке 18 и 19 веков (не без помощи Романтизма) начинается «обратное движение», попытка вернуть безумному право на собственное слово, попытка услышать его речь как форму истины.

В своей методологии Фуко избегает наивного историзма. Он не пишет историю безумия как некоторый путь к истине или к истоку, единственно верному. Напротив, Фуко воссоздает археологию исчезновения безумия, археологию отчуждения и постепенного превращения безумия в объект, который управляется властью. Это делает «Историю безумия» одной из первых работ, где присутствуют все будущие излюбленные темы Фуко: собственно, власть, знания, дискурс и археология.

Фуко о тайнах безумия

Сознание безумия, во всяком случае в европейской культуре, никогда не было единым и монолитным, изменяющимся как некоторая однородная целостность. Безумие, с точки зрения западного сознания, возникает одновременно во многих местах, образуя некое созвездие, которое, понемногу смещаясь и меняя свои очертания, быть может, хранит в своем облике какую-то тайную истину. Это всегда смысл, разбитый вдребезги.

«Рождение клиники» (1963)

«Рождение клиники» Фуко идет по стопам «Истории безумия». В обоих книгах Фуко пытается вскрыть (вполне успешно) исторические механизмы тех форм знания и власти, которые определяли общественное восприятие отклонений. В «Истории безумия» Фуко показал, как в классическую эпоху возникла новая фигура безумца в качестве субъекта изоляции. В «Рождении клиники» речь же идет уже о том, каким образом на рубеже 18 и 19 века складывается современное медицинское знание (в целом знакомое и нам). В этом знании тело становится объектом для медицинского взгляда — он наблюдает за этим телом и, по сути, создает его.

Название «Рождение клиники» говорит само за себя. Фуко не без удовольствия пишет: появление клиники как института не было простым следствием накопления эмпирического знания. Напротив, стало возможным благодаря мощным мутациям в способах соотнесения языка (описания тела), пространства (где находится больной) и взгляда (то, как их видят)2.

Этот новый «клинический взгляд» стал формой восприятия, которая, начиная с конца 18 века и событий Французской революции, позволяет видеть в человеческом теле истину болезни. Такой взгляд предполагает, что эта истина болезни находится не в абстрактной теории или в симптоматике как таковой, но в самом теле, в его плотности, его объемах, тканях и органах. Фуко противопоставляет старую классификационную медицину (ориентированную на нозологические таблицы3) — новой анатомо-клинической медицине. В ней болезнь обнаруживается через вскрытие, осмотр, пальпацию и запись изменений в организме. Здесь медицинское знание не просто описывает явления, но конституирует новый тип объекта — болезнь как локальное событие в теле, которое можно увидеть. «Клинический взгляд — это взгляд, сжигающий вещи до их конечной истины», — пишет Фуко.

К «новой» медицине добавляется и новый язык. «Старый» медицинский дискурс метафор, аналогий и классификаций уступает место дискурсу, который стремится быть максимально дескриптивным, техническим, близким к видимому. Врач уже не просто истолковывает симптомы, но теперь он наблюдает, описывает и фиксирует видимое как истину. Врач становясь участником новой формы власти — власти, опирающейся на знание, полученное через визуальное восприятие. Клиника становится пространством, где тело обнажается не только физически. Теперь — это пространство для производства истины.

«Рождение клиники» можно назвать критической археологией современного медицинского разума. Фуко показывает, что медицинское знание, как и всякое знание, исторически обусловлено, структурировано формами восприятия, речевыми практиками и механизмами внутри институтов. Клиника оказывается не местом нейтрального наблюдения или помощи, но местом встречи знания и власти. Они пересекаются и превращаются в жутковатого медицинского монстра.

Фуко о рождении клинического опыта

Чтобы клинический опыт стал возможным как форма познания, была необходима полная реорганизация больничной сферы, новое определение статуса больного в обществе и установление определенного отношения между содействием и опытом, между помощью и знанием.

«Слова и вещи» (1966)

В «Рождении клиники» мы легко можем найти ключевые для Фуко темы: интерес к историческим формам дискурса, смещение фокуса с субъектов знания на условия их производства, а еще — внимание к историческим формам опыта. В «Словах и вещах» эти принципы выходят за пределы медицины и охватывая сферу всего гуманитарного знания. Неслучайно именно эта книга стала бестселлером и одним из самых «модных» текстов у Фуко — в его время считалось хорошим тоном положить издание «Слов и вещей» на столик в кафе, чтобы продемонстрировать собеседнику свою интеллектуальную подкованность. Такая популярность книги самого Фуко очень удивляла.

Если очень кратко говорить, что представляют из себя «Слова и вещи», то можно сказать, что это — подробное исследование эпистем, то есть исторически конкретных систем знания, определяющих, что именно в ту или иную эпоху может считаться разумным, истинным или научным. Центральная задача книги, не будем скрывать, очень масштабная — выявление тех условий, которые сделали возможными гуманитарные науки. В дополнение к этому Фуко поднимает вопрос о том, каким образом человек стал объектом познания и в каком смысле этот объект был порождён самой историей знания.

Фуко также выводит главные эпистемы в европейской истории знания (это не жесткое разделение, Фуко говорит о сменах условий возможности знания — это скорее абстрактные конфигурации, а не строгие исторические эпохи). Так вот, эти три эпистемы: ренессансная, классическая и современная. В ренессансной эпистеме язык и мир ещё пребывают в нерасчленённом единстве: слова воспринимаются как символы, непосредственно сопряжённые с вещами. Познание здесь носит характер герменевтической интерпретации природных и текстуальных знаков. В классической же эпистеме 17 и 18 веков это единство распадается: появляется репрезентация, это пространство представлений, в котором язык становится инструментом упорядочивания и классификации. Возникают соответствующие дисциплины — всеобщая грамматика, естественная история, анализ богатства (их перечисляет сам Фуко). Репрезентация становятся основой познания.

С переходом к современной эпистеме, начиная с конца 18 века, ситуация радикально меняется. На место репрезентации как универсального средства приходят новые темы — труд, жизнь и язык. Именно в этот момент возникает человек как целостная идея: с одной стороны, он является объектом исследования (в биологии, экономике, лингвистике), с другой — он же остается и основой всех этих исследований, точкой их обоснования. Это рождение «человека» в современной мысли, по Фуко, в конечном итоге приведет к его (вероятному) исчезновению в будущем. Человек, став в XIX веке центром всех гуманитарных наук, по сути, оказался продуктом определённой эпистемы, и, следовательно, не является ни вечной, ни необходимой точкой в самом знании.

Фуко интересно показывает, что субъект познания и его объекты исторически «созданы» определёнными дискурсами. Такая археология гуманитарных наук делает невозможной иллюзию субъекта, который якобы мыслит вне истории. В такой ситуации необходим анализ исторических конфигураций мышления, в которых субъект сам является продуктом.

«Слова и вещи» являются кульминацией первого этапа философского пути Фуко. Эта работа — переходный момент к его последующим работам, где он постепенно смещает акцент от археологии к изучению власти и практикам себя.

Легендарная фраза Фуко о конце человека

Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, — это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек.

«Археология знания» (1969)

«Слова и вещи» были масштабной попыткой поймать эпистемы в критическую ловушку. В «Археологии знания» Фуко обращается к прояснению тех инструментов, с помощью которых стала возможной такая поимка. Эта книга выполняет роль своего рода «методологического послесловия», в котором Фуко уточняет механизмы своей историографической машинерии.

В «Археологии знания» Фуко предлагает несколько новых «переходов»: от истории идей к археологии дискурса, от поиска непрерывных традиций к выявлению их разрывов, от субъективной речи к анонимным практикам высказывания. Дополнительная, уточняющая археология Фуко направлена на исследование «позитивности» дискурса — то есть на выяснение условий высказываний в тот или иной момент истории.

Еще Фуко вводит понятие «высказывания», чтобы обозначить элементарную единицу дискурса (это нечто, что может повторяться и варьироваться, при этом сохраняя свою функцию только в рамках дискурса). Условно говоря, идея необходимости мытья рук для избавления от микробов для средневекового человека будет абсолютно бессмысленной.

«Археология знания» — это своеобразная программа критического мышления от Фуко, которая отвергает любые претензии на универсальность. В конечном итоге «Археология знания» действительно закрепляет методологический поворот Фуко от анализа гуманитарных наук к изучению дискурсов и изучению институтов (в самом широком смысле этого слова), которые управляет дискурсами и знанием. Этот интерес диктовало само время — только что прогремел 1968 год.

Фуко о том, чем занимается археология

Археология стремится определить не мысли, представления, образы, темы или навязчивые идеи, скрывающиеся или проявляющиеся в дискурсах, а сами эти дискурсы в качестве практик, подчиняющихся определенным правилам. Она не рассматривает дискурс как документ, как знак чего-то другого, как среду, которая должна была бы быть прозрачной, но удручающую неясность которой часто приходится преодолевать, чтобы добраться наконец до глубины самого существенного, находящегося там, где оно пребывает еще нетронутым; она обращается к дискурсу в его собственном объеме, к дискурсу как памятнику.

«Надзирать и наказывать» (1975)

После публикации «Археологии знания» Фуко активно занимается преподаванием. В 1970 году он был избран в Коллеж де Франс на специально учрежденную кафедру «Истории систем мышления». Это было знаком большого признания. Его лекции в Коллеже, собиравшие полные аудитории слушателей, с самого начала были посвящены в той или иной степени вопросу о власти (и тому, как она пронизывает самые разные общественные институты — судебную систему, психиатрию, медицину, образование). В этих лекциях Фуко начал, в том числе, формулировать те идеи, которые затем вошли в раборту «Надзирать и наказывать».

В семидесятых Фуко вместе с единомышленниками создает «Группу информирования о тюрьмах» (GIP) и в реальном времени наблюдает за работой пенитенциарных учреждений. Его интерес смещается к вопросу о том, каким образом власть проникает в повседневные практики и тела людей — через незаметные дисциплинарные механизмы. Собственно, корни работы «Надзирать и наказывать» следует искать, в том числе, в этой деятельности Фуко.

Как кратко определить «Надзирать и наказывать»? Пожалуй, ответ может быть такой: это исследование рождения тюремной системы как нового типа власти, который отличается от старых форм публичной и репрессивной карательной практики (например, публичной казни). С этого Фуко и начинает — он описывает казнь Дамьена в 1757 году, сопровождаемую жестокими пытками и публичным зрелищем (своего рода карнавал, событие-праздник). Эта казнь противопоставляется строгому и «рациональному» распорядку дня парижской тюрьмы конца 18 века (своего рода обыденность). Это противопоставление и служит отправной точкой анализа Фуко: наказание за несколько десятилетий утратило видимость, перестало касаться тела напрямую и стало ещё более тотальным. Оно распространилось на все сферы жизни человека.

Исчезновение пыток и публичных казней — это не добродушная гуманизация наказания, а трансформация его целей и методов. Тело перестаёт быть главной мишенью карательной власти, на смену ему приходит душа, поведение, психика, склонности индивида. Власть теперь проявляется в рутине, надзоре и нормализации. На место харизматичному палачу приходят фигуры новой системы — серый тюремщик, педагог, врач, психиатр — специалисты, которые «исправляют» индивида.

В этой книге Фуко разрабатывается одна из его главных идей, которая непосредственно ассоциируется с его именем (в какой-то степени эта идея даже стала настоящим «брендом» Фуко). Это — дисциплинарная власть. Начиная с 18 века, она развивается внутри школ, казарм, больниц, фабрик, а затем и тюрем. «Дисциплинарная власть не координирует силы для того, чтобы их ограничить, — она стремится объединить их таким образом, чтобы преумножить и использовать», — замечает Фуко. В отличие от суверенной власти, которая карает публично, дисциплинарная власть действует молча и незримо, производя «послушные тела» через тренировку, контроль и, конечно, классификацию. Наказание должно не устрашать, а исправлять, и при этом следовать важному принципу: чем незаметнее, тем эффективнее.

Фуко показывает, что тюрьма — логическое завершение процесса, в ходе которого вся система наказаний была перестроена под дисциплинарную логику. Ее цель — производство «нормального» субъекта, контролируемого и исправляемого. При этом тюрьма оказывается звеном в более широкой сети власти-знания, в которой медицинские, психологические и педагогические дискурсы служат и объяснению преступления, и легитимации власти.

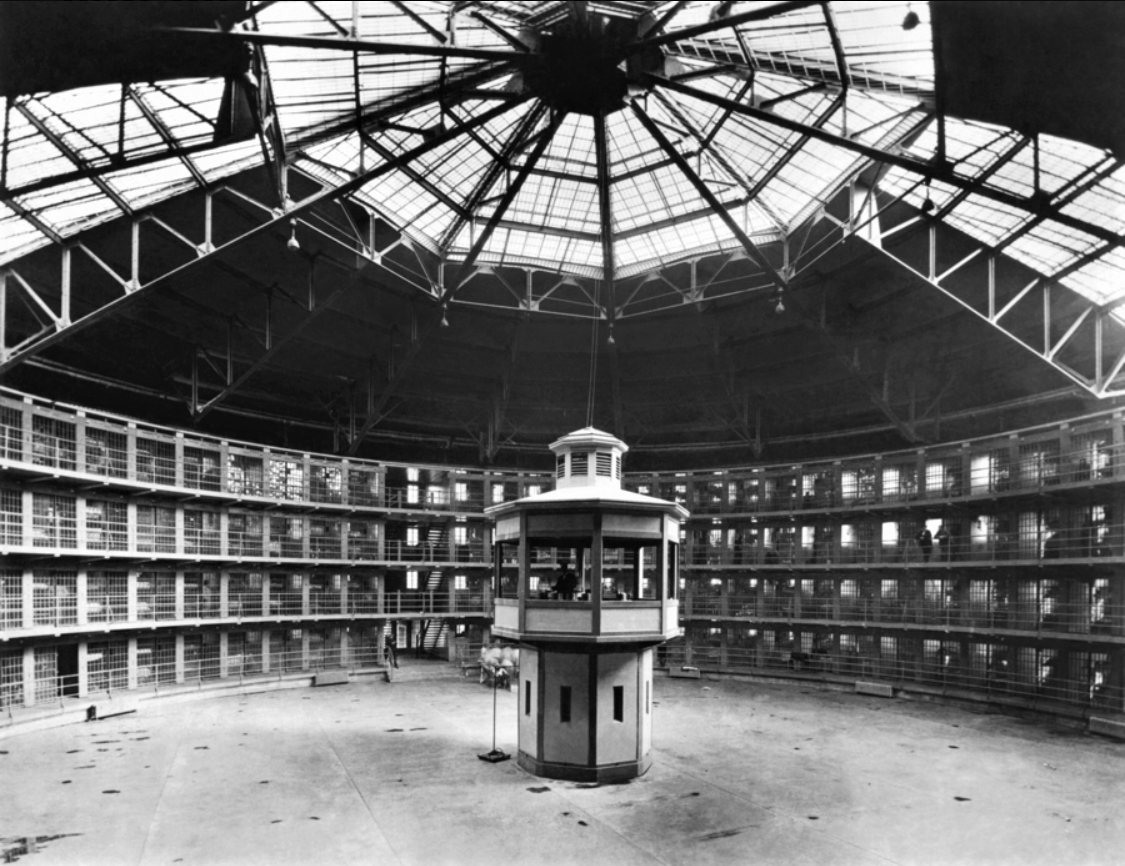

Фуко подчёркивает, что современная карательная система — это усовершенствованная версия власти. Переход от пыток к тюрьме не означает отказ от насилия. Это всего лишь смена его формы. Контроль становится неотъемлемым элементом общественного порядка. Он действует через дисциплину и наблюдение. Классическим воплощением этой логики Фуко считает знаменитую идею паноптикона, предложенную Иеремией Бентамом. Это архитектурную модель идеальной тюрьмы, в которой узник всегда находится под потенциальным наблюдением. Он полагает, что за ним следят, хотя, возможно, из охранников уже давно никого нет. Эту модель, по Фуко, мы как раз видим в современном обществе.

«Надзирать и наказывать» является еще одной «историей» от Фуко — на этот раз историей тюрьмы, которая разоблачает иллюзию прогрессивной гуманизации наказаний и показывает нам, как за фасадом реформ скрывается становление новой, более тонкой и всеобъемлющей власти.

Фуко о публичных наказаниях

Из осужденного делают глашатая собственного приговора. Его заставляют, в каком-то смысле, возвещать и свидетельствовать истинность обвинения. Вождение по улицам; дощечка на спине, груди или лбу, напоминающая о приговоре; остановки на перекрестках; зачтение приговора; публичное покаяние у врат храмов, где осужденный торжественно признается в преступлении.

История сексуальности: от «Воли к знанию» (1976)

к «Использованию удовольствий» и «Заботе о себе» (1984)

Поставив точку в работе «Надзирать и наказывать», Фуко сразу же переходит к следующему проекту. Он не делает пауз в работе и пишет очень интенсивно. Теперь цель Фуко — первый том масштабной «История сексуальности», одной из его самых амбициозных задумок.

«Воля к знанию» выходит в 1976 году. Свой рассказ о сексуальности Фуко начинает с того, что ставит под сомнение «гипотезу подавления», которая связана с одним очень стойким убеждением: о том, что сексуальность с конца 18 века подвергалась жесточайшему запрету, репрессиям со стороны власти, религии и светской морали. Однако в конце 19 века пришел психоанализ и якобы освободил все, что связано с телом и желаниями. Фуко уходит от этого убеждения и говорит обратное: именно на заре нашей современности сексуальность становится объектом интенсивного изучения и регулирования. О подавлении здесь речи не идет. Фуко показывает, что, начиная с 17 века, власть, вместо того чтобы запрещать разговоры о сексе, начинает активно формировать и управлять сексуальными практиками. Сексуальность и телесность стали предметами обсуждений в медицинских, юридических и педагогических дискурсах. В это смысле дело власти — не только политика. По Фуко, власть регулирует жизнь и поведение человека через управление его телом и желаниями. Вся сексуальность была связана именно с процессами нормализации, в которых власть была направляющей силой, создающей новые формы субъектности и истины. Неслучайно свой первый том Фуко заканчивает словами:

Нам следует подумать о том, что однажды, быть может, внутри другой экономики тел и удовольствий будет уже не очень понятно, каким образом этим ухищрениям сексуальности и поддерживающей ее диспозитив власти, удалось подчинить нас этой суровой монархии секса— до такой степени, что удалось обречь нас на бесконечную задачу выколачивать из него его тайну и вымогать у этой тени самые что ни на есть истинные признания. Ирония этого диспозитива: он заставляет нас верить, что дело тут касается нашего «освобождения».

Следующие два тома — «Использование удовольствий» и «Забота о себе» — были выпущены в 1984 году. После публикации первого тома прошло почти десятилетие и этот разрыв можно почувствовать. Новые части «Истории сексуальности» представляют собой радикальный поворот в работах Фуко. Здесь он пишет о сексуальности уже с акцентом на античные практики и исследует идеи из Греции и Рима, где сексуальные и телесные практики были частью масштабного жизненного проекта, заключающегося в самодисциплине и заботе о собственном теле. Забота о себе — это ежедневный труд: умеренность в пище, контроль над сном, физические упражнения, управление речью, внимательное отношение к удовольствиям, контроль за мыслями. Всё это — не ради здоровья, не ради спасения души (как будет позже в христианстве), а ради достойной жизни и своеобразного существования в истине. Например, воздержание в греческом смысле — это не отказ от наслаждений, а способность распоряжаться ими. Поэтому сексуальные отношения, еда, сон, даже разговор — всё становится частью этического режима. Философия тоже часть этих практик заботы о себе, даже несмотря на то, что Фуко не верил в их актуализацию в настоящем. Отчасти именно этот его проект можно воспринимать как практическое руководство — почему бы нам не заняться собой, занимаясь философией? Фуко вспоминает эпикурейцев: «Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией, а в старости не утомляется занятиями философией: ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым»4.

Примечания:

- Так получилось, что у Фуко было две первые книги. Такая ситуация связана с тем, что самая первая книга Фуко была опубликована в 1954 году. Она называлась «Душевная болезнь и личность». Но спустя несколько лет Фуко начал считать эту работу не очень зрелой, не очень интересной, слишком юношеской и не хотел ее переиздавать, когда такие предложения появились. В конце концов переиздание этой первой книги все-таки появилось, но она называлась уже немного иначе — «Душевная болезнь и психология». Однако сам Фуко, когда его спрашивали о первой книге, всегда под этим понимал свою работу «История безумия в классическую эпоху». Именно поэтому мы начинаем именно с нее. ↩︎

- Сам Фуко начинает со слов: «В этой книге идет речь о проблеме пространства, языка и смерти, проблеме взгляда». ↩︎

- Эти таблицы строились по типу классификационных таблиц. Болезни в этих таблицах располагались в виде фиксированных, статичных категорий, подобно тому, как виды животных или растений группировались в зоологических или ботанических схемах. ↩︎

- Письмо к Менекею. Цит. по: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986. С. 402. ↩︎