Зачем читать «Растительное мышление» Майкла Мардера

Недавно в Ad Marginem вышла книга Майкла Мардера «Растительное мышление. Философия вегетативной жизни» — радикальное переосмысление статуса растений в философии, биополитике и этике. В нашем новом материале Алена Еременко, Игорь Кобылин, Александр Вилейкис, Александра Володина и Ульяна Струговщикова обсуждают ключевые идеи книги Мардера. Они исследуют специфику и генезис концептов растительного мышления и демократии в свете европейской натурфилософии, феноменологического наследия Хайдеггера и биополитики Фуко, сквозь призму интеллектуального наследия Делёза, Латура и Мортона, а также фитофеноменологического поворота в современной экофилософии.

Поначалу текст воспринимается как очередная история про угнетённых, и растения в этом дискурсе — новая метафора. По мере чтения эта линия присутствует не настойчиво, но как бы на полях, основной же массив размышлений автора представляет собой довольно убедительную попытку проложить путь философии растений — но для чего?

То, что начал Тимоти Мортон в риторическом жесте изъятия романтизированного образа Природы из экологического мышления, продолжает, по сути, Майкл Мардер, показывая, возможны ли красота и эстетика, более справедливые политика и этика в постметафизическом, неантропоцентрическом мире. Его ответ: возможны, но если мы обратимся к растениям. Проект Мардера заключается в попытке описать жизнь растений в рамках радикальной философской парадигмы — онтофитологии и эпистемофитологии.

Мардер заявляет, что «вопреки Хайдеггеру, у растения есть собственный мир (если не миры) — надо только расслышать в этом „есть“ обертоны неапроприативного отношения к среде, с которой, в которой и в качестве которой растут вегетативные существа». Для неискушённых философией читателей в этом «вопреки», выделенном автором курсивом, не понятна революционность текста Мардера. Не пытаясь мыслить за растение, он подводит читателей к тому, чтобы видеть в растении субъекта — оставаясь в категориальном аппарате западной философии.

Растительное мышление оказывается присуще людям, но мы надстроили над ним нравственно-правовую систему логики и этики, самости и желания, вины и невинности. Растительной жизни чужды эти и другие дихотомии, утверждает Мардер, но ей не чужды органический и неорганический миры в их разнобытийности и бессознательном целеполагании. Это означает, что мы являемся растениями, когда живём вне целей и паттернов, сформулированных нами для самих себя в рамках социума. В этом смысле то направление критической мысли, которое исследует дорефлективные проявления в человеке, такие, например, как аффекты, может быть причислено к проявлению растительной сущности в человеке.

Мардер показывает, что в XX веке философия возвращается к вегетативному мышлению: Бергсон и его движение вместе за жизнью, а не против неё; Бейтсон с его формулой выживания «организм + окружающая среда»; наконец, Делёз и Гваттари с ризомой как линиями утекания от иерархичности и центризма, присущего логическому мышлению. Таким образом, книга показывает, что быть растением значит мыслить не о себе, а о другом.

И в этом заключён политический смысл работы Мардера: будучи угнетёнными с точки зрения человека, для самих себя растения свободны и этичны. Вегетативное мышление — это тот другой, который есть в каждом живом существе. Мардер предлагает заменить декартовское «я мыслю» на вегетативное «оно мыслит» и подчёркивает, что «смысл времени растения есть время другого, вне зависимости от того, является ли этот „другой“ частью органического мира или синтетически произведённой химической смесью, относится ли он к темпоральности природы или же культуры».

Растительное мышление включённое; оно препятствует отчуждению, к которому привела традиция нововременной философии. Но, в отличие от энвайронментализма и экоактивизма, которые постулируют связность всего и важность поддержания баланса между человеческими действиями и окружающей средой, онтофитология скорее подчёркивает независимость растений от человека. В этой независимости они, тем не менее, не вредят среде, а являются её органической частью, объединяя тёмную плодовитость земли и свет солнца.

Эта книга поднимает один из ключевых вопросов — о живом и мёртвом. Приводя аргумент Дерриды, Мардер пишет, что вегетативная жизнь за счёт отсутствия цели делает нерелевантным различие между естественным и искусственным (phusis и tekhnē) — иными словами, между природой и искусством, культурой. В этом смысле книга встраивается в уже развитую критическую «денатурализирующую» традицию (Ж.-М. Шеффер, Ф. Дескола, Б. Латур и другие), обосновывая ключевую роль философской деконструкции растительной жизни для освобождения мышления от бинарных оппозиций и вытекающих из них неравенств в социуме и политике.

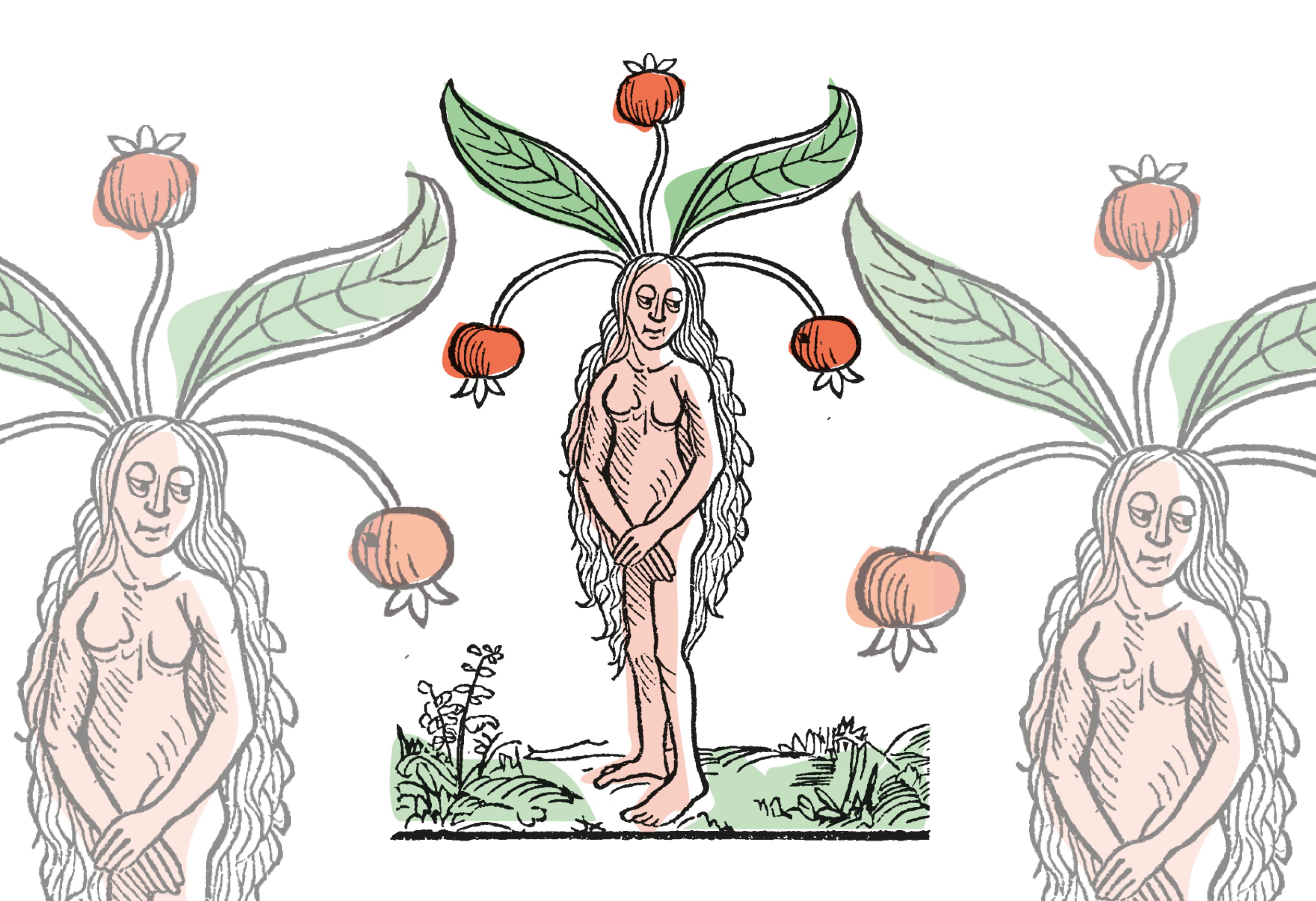

Для нефилософа этот текст станет мини-курсом по истории философии: он насыщен отсылками к западной философии, от Плотина и Аристотеля, через средневековых теологов, таких как Фома Аквинский, далее к Канту, Гегелю, Ницше и вплоть до Хайдеггера, Делёза и Дерриды. Читая цитаты о том, какие растения занимали тех или иных философов, можно обнаружить близость их текстов к поэтическим произведениям. Эта книга показывает, как за строгим категориальным аппаратом иногда может стоять клубень картофеля, раскидистое дерево или распустившийся цветок.

Для этой книги нужно особое чтение — медленное, наблюдающее, отстранённое от капиталистической продуктивности. Такое чтение, вслед за автором, можно назвать растительным.

Есть множество причин прочесть «Растительное мышление», но я, пожалуй, остановлюсь только на одной — близкой моим профессиональным интересам. Книга Мардера, безусловно, скорректирует наши представления о биополитике, да и о политике в целом. Можно даже сказать так: теперь, по прочтении «Растительного мышления», любую политику стоит понимать как биополитику, но в радикально изменённом смысле этой последней.

Действительно, понятие «биополитики» изначально двусмысленно: его можно трактовать и в духе Мишеля Фуко — как захват жизни политической властью, и, наоборот, как подчинение политики нуждам жизни, как некоторое витальное вторжение в устоявшуюся сферу политического, вторжение, требующее пересмотра всех наших политических категорий и практик — примерно так думали многие виталистские теоретики биополитики до Фуко и параллельно ему.

Неоднократно отмечалось, что корень «био» в слове «биополитика», лингвистически отсылающий к греческому βίος, означает скорее то, что греки называли другим словом — ζωή (zoe), то есть жизнью вообще, а не её определённой формой. Но что это значит — политически управлять «жизнью» вообще? Тем более непонятно, как «жизнь-вообще» может управлять политикой? И как её, эту «жизнь», в принципе можно определить? Итальянский философ Роберто Эспозито справедливо заметил, что между «био», с одной стороны, и «политикой», с другой, обнаруживается незаполняемый промежуток, провал, зияние. Этот промежуток, будучи ставкой в борьбе интерпретаций, обеспечивает бесконечную игру разных, исторически определённых форм опосредования, позволяя «жизни» и «политике» крутиться вокруг пустого центра. Вместо стабильной связи — вращение смыслов и множество конфигураций их соединения. Это делает понятие «биополитики» настолько широким, что практически лишает смысла вообще. И сомнительные органицистские фантазии (Рудольф Челлен, Якоб фон Икскюль), и революционная сила множеств (Антонио Негри, Майкл Хардт), и новая сцепка этики и политики в заботе о всеобщей «оплакиваемости» (Джудит Батлер) — всё описывается одним и тем же термином.

Майкл Мардер, и в этом безусловная ценность его «Растительного мышления», во всяком случае в выбранном нами аспекте, даёт имя этой «жизни-вообще». Такая жизнь зовётся «растительной». Универсально-всеобщее диалектически оказывается и максимально конкретным. Разделяемая всеми живыми существами ζωή (zoe) — это не абстрактный сгусток витальности, отделённый от абстрактно же понимаемой политики пустым промежутком, а «растительная душа», наделённая способностями и особенностями.

Конкретность всеобщего позволяет переопределить политическое взаимодействие с ним. Растение — и растение-в-нас в том числе — обретает специфическую агентность. Растительные сущие обитают в особом времени или даже, вернее, в особых, переплетающихся друг с другом временах. Более того, Мардер, корректируя Хайдеггера, полагает, что смысл вегетативного бытия и есть время. Лишённые объективного telos’а, растения обладают свободой, ускользая от любых попыток запереть их в клетках метафизических классификаций. У растений есть идентичность, но сама эта идентичность состоит в радикальной не-идентичности: растение неравно себе и неотделимо от его другого — той среды, в которой оно произрастает. Наконец, такая не-идентичность определяет — если не-идентичность вообще может определять — один из наиболее важных аспектов растительного мышления (уже без всяких кавычек): мыслить как растение означает непрерывно адаптироваться, «реконфигурировать, настраивать и перенастраивать» свои взаимоотношения с миром, а не подчинять этот мир железобетонным конструкциям наших категорий.

В этом смысле читать Мардера — значит учиться новой (био)политике. Не насиловать «жизнь», поймав её в политические сети, но и не защищать от иррациональной витальной силы наш хрупкий «духовный мир». (Био)политика — это реальная встреча с Другим во всей его инаковости, встреча — в том числе в глубине (или на поверхности?) нас самих. И политической форме такой встречи нам тоже можно поучиться у растений: растительный способ бытия — это всегда бытие-с. Делимость и соучастие, присущие растениям, являются, по заверениям Мардера, базовой парадигмой любой совместности. Так что вперёд — к новой биополитике и растительной демократии!

Майкл Мардер продолжает онтологический поворот в культурных исследованиях природы. Веками растения были маргинализированы: философские доктрины представляли их исключительно через функции и инструменты. Даже крайне левые современные экоактивисты предлагают высаживать растения лишь для очищения воздуха, улучшения почвы или украшения среды, окружающей человека.

Философия Мардера переворачивает это представление с ног на голову. В книге «Растительное мышление: философия вегетативной жизни» Майкл Мардер пишет о «растительной душе» и её экзистенциальных аспектах, связанных с уникальной темпоральностью — бесконечным ростом и гетеротемпоральностью, то есть существованием во времени Другого. Эти концепты позволяют воспринимать растения как иной разум, принципиально отличный от человеческого, чья экзистенция выходит за пределы привычных категорий мышления. Мардер связывает свободу и мудрость с динамикой роста и взаимодействия растений с окружающим миром. Человечество, по его мнению, уже давно встретилось с иным Разумом — ещё на заре своего существования, просто не заметило этого.

Мардер интегрирует герменевтическую феноменологию, деконструкцию и слабую теорию для описания растительности. Это попытка отказаться от антропоцентрического взгляда и дать растениям возможность «быть» в своей инаковости. Нам необходимо воспринимать растительную жизнь как равнозначный способ бытия, вместо того чтобы подчинять её инструментальным категориям или редукционистским классификациям.

Этика Мардера особенно актуальна в эпоху экологического кризиса. Его философия выступает против безудержной эксплуатации растений, которые в современных капиталистических системах рассматриваются как ресурсы. Мардер критикует редукцию жизни к инструментальной ценности, предлагая вместо этого этическое взаимодействие, в котором растения признаются как субъекты, обладающие собственным модусом существования. Этот подход способен вдохновить новое понимание экологической политики и социальной справедливости, касающееся не только растений, но и людей.

Моё знакомство с Майклом Мардером началось с его совместного проекта с Анаис Тондёр, «Чернобыльский дневник». Эта книга собрана вокруг изображений-фотограмм — отпечатков, оставленных на фоточувствительной бумаге радиоактивными растениями, выросшими в чернобыльской зоне отчуждения. Растения выступают свидетелями события, о котором невозможно рассказать во всей его полноте и которое едва ли можно изобразить — по крайней мере, средствами человеческих языков и образов. Здесь практики и факты растительной жизни оказываются более «говорящими», несмотря на бессловесность самих растений, привычно воспринимаемых нами как некий пассивный жизненный фон или ресурс.

В книге «Растительное мышление» Мардер как раз и рассматривает с разных сторон этот концептуальный, этический и эстетический потенциал вегетативной антиметафизики. Некоторые сюжеты, обсуждаемые им, логично следуют из антиметафизических тенденций современной философии. В этом случае растения скорее иллюстрируют уже существующие в теоретическом поле идеи, такие как отказ от антропоцентризма, онтология различия или экологическая проблематика. Но встречаются и более неожиданные повороты — в частности, разговор о сложном взаимосплетении скрытости и поверхностности растения, то есть об интересном распределении внешнего и внутреннего в вегетативной жизни.

Этот сюжет может значительно расширить размышления о ненормотипичном сенсорном опыте — опыте людей с инвалидностью или тяжёлыми хроническими заболеваниями, о котором в последнее время всё чаще говорят не только на языке медицины и социальной прагматики, но и на языке культуры и философии. Мардер напрямую об этом не пишет, но линия мысли прослеживается достаточно ясно, стоит лишь вспомнить, как в повседневной речи используется пейоратив «овощ» в адрес маломобильных и невербальных людей. Так же, как и растениям, им отказывают в интериорности, в «нормальной» внутренней жизни. Однако вместе с Мардером (а также другими теоретиками — схожие соображения высказывает, например, писатель Илай Клэр) мы можем исследовать возможность не только «нормального» и «здорового» человеческого, но и другого — вегетативного — мышления, интенциональности, внутренней динамики и жизненного мира в целом.

Наверное, стоит начать с первой реакции на книгу, которую можно описать как недоумение, изумление, удивление и даже разочарование. Дело в том, что Майкл Мардер — хороший приятель Пако Кальво, руководителя Minimal Intelligence Laboratory в Мурсии. Пако Кальво занимается исследованиями когнитивных навыков растений и их наблюдаемого поведения. Пако Кальво, Стефано Манкузо, Моника Гаглиано, Энтони Тревавас, Франтишек Балушка, Сюзан Симард и другие — это те ученые, которые сейчас совершают революцию в биологии растений, открывая новое в физиологии растений, их поведении и симбиотических каналах коммуникации между царствами (например, грибов и растений).

И хотя лично с Майклом Мардером я не знакома, он всегда представлялся органичным членом этой революционной компании биологов и философов, где Майкл Мардер однозначно ассоциируется, наверное, с самым известным философом растений. К тому же у нас есть философ растений из СПбГУ — ученица Майкла Екатерина Козырева (теперь Катя Шишка), которая рассказывала о Мардере как о философе, работающем с растениями в духе их нового понимания: как активных агентов в окружающей среде, а не как живых пассивно адаптирующихся автоматов.

Поэтому, начав читать книгу философа растительной жизни, я ожидала большего соотношения с текущими, на момент написания книги, задачами и вопросами, обнаруженными биологией растений. Добрая половина книги же идет в духе дискурса о вегетативной жизни, который обсуждался до конца XX века. И комментарии Майкла к описываемым проблемам тоже были скорее в духе былой традиции, что кардинально разнится со статьями последних лет.

Возможно, стоит вернуться в 2013 год, когда оригинальная книга вышла в свет. Это год, когда параллельно Стефано Манкузо (нейробиолог) и Алессандра Виола издают книгу «О чем думают растения», где ставят вопросы о возможной агентности растений, их интеллекте, поведении, «нейробиологии», двигательной активности, сенсорике и чувствительности. То есть это было время, когда исследование физиологии растений уже обнаружило интересные результаты (например, что концы корней у растений, в переходной зоне, следующей за меристемой, потребляют большое количество кислорода, и что в этой зоне можно приборами считать потенциал действия, как и в мозге человека). Стали проводиться эксперименты над растениями, но результаты были предварительные — их нужно было уточнять: либо статистически, либо методологически. К слову, в 2017 году Манкузо пишет следующую книгу — «Революция растений», в которой отвечает на поставленные вопросы в предыдущей книге и пишет о растениях уже без сослагательного наклонения.

Итак, вопрос: зачем читать Майкла Мардера? И, наверное, в частности, зачем читать его книгу «Растительное мышление. Философия вегетативной жизни»? Как уже упоминала, первая часть книги дает нам экскурс относительно восприятия растений на протяжении веков. Майкл дотошно разбирает то, как изменялось отношение к растениям, начиная с анализа философии Аристотеля и доходя до современности, перемежая размышления философов с художественными мотивами и метафорами того, как растения «играют» в культурах. Последнее — скорее по касательной, но тем не менее.

Стоит сказать, что книге удалось ухватить момент, некий рубеж, переломный этап в науке, когда ставятся вопросы о возможности растительного сознания, мышления, когда ученые осмелились выглянуть за границу нечеловеческого и попытались дать какие-то ответы, переосмыслить накопленное. И в этом плане Майкл «подбивает» результаты прошлых эпох и показывает, как изменяется философия разных мыслителей, и далее — как она изменяется в нем самом (это можно увидеть и в самой книге: сравнить первую и вторую части, а также посмотреть его последние статьи, например «Расширенное познание растений: критическое рассмотрение концепта», 2023 год). Поэтому книга Мардера — знаковая, и её определенно стоит читать, но неспеша.

Что касается непосредственно феноменологического подхода, развиваемого Майклом Мардером.

Из того, что он пишет в книге, можно не согласиться с рядом его заключений, которые сегодня не актуальны, поскольку есть данные, полученные в результате проводимых экспериментов над растениями. На это можно сделать скидку, но даже несмотря на это, книга весьма провокационная. Для физиологов, которые считают, что у растений нет сознания и оно им не требуется, а также что никаких «фитонейронов» у растений нет, как нет выхода на уровень психики (Л. Таиз, Д. Чамовитц и др.); для философов сознания, утверждающих, что у растений есть субъектность, что Майкл скорее отрицает или относится к этому пока что с осторожностью; для философов, которые считают, что феноменологию можно применять только к человеку, поскольку у человека есть сознание, — для всех них это вызов и пища для размышления о природе мышления и сознания.

Феноменология растений Мардера, или натурализованная феноменология, — это, как он сам пишет, «шанс открыться возможности и риск претерпеть радикальную трансформацию». В связи с этим уместно вспомнить Бруно Латура, повернувшего человечество к вещам, на которые оно не обращало внимания. И так мы повернулись к растениям. Феноменология предполагает наличие сознания и интенциональности, чье наличие в растениях под вопросом. Однако Мардер очень удачно использует концепт Левинаса «неинтенционального сознания», меняя его на «несознательную интенциональность» и апеллируя к мышлению растений как прото-мышлению или «мышлению до мышления» [с. 179].

Здесь, конечно, можно дискутировать, но растительная феноменология Мардера, на мой взгляд, может служить путеводной нитью к обнаружению сознания в растениях и лучшему пониманию того, что в человеке (и не только) называют body-mind. Стоит еще заметить, что феноменология связана с семиотикой (знатоки говорят, что феноменология Гуссерля и феноменология Пирса очень похожи), а это значит, что феноменология работает со знаками, означиванием и смыслами. В этом плане феноменология растений помогает увидеть, как растение связано с миром, как коммуницирует с окружающим, выстраивает связи, альянсы, манипуляции. Концепт души или психики, обсуждаемый Майклом, дает нам тропу в том числе к сознанию и, конечно, к феноменологии.

А, учитывая данные научных экспериментов (например, что транспортная система растений переносит также и электрические импульсы и служит аналогом животных нейронных тканей), это позволяет нам не просто вообразить, но и ступить на стадию «предоткрытия» того, что мы могли бы сказать с уверенностью: у растений есть сознание. А это, в свою очередь, повлекло бы дополнительные открытия в разных областях.

Что касается места Мардера в контексте биополитики, энвайронментализма и этики.

Политика, и биополитика как её особое направление, конечно, вещь сложная. В этой области, как и в науке, можно выделить минимум две области применения: во благо общее, как говорится, и во благо частное. Общее благо, по большому счёту, направлено на достижение гармонии, эры «сапиозоя», или «разумной жизни» (Д. Гринспун). Частное благо чревато манипулятивными практиками, выгодными ограниченному числу людей. Соответственно, знание, которое «производит» Майкл, может быть использовано как первыми, так и вторыми. Или же, как часто бывает, одно перетекает в другое.

Возьмём, например, феномен Греты Тунберг — вспыхнувшее сильное движение, собравшее неравнодушные тысячи людей вокруг девочки-подростка. В 2018 году я была свидетельницей того, как Грету приветствовали в Испании, когда она на катере прибыла из США. По-моему, люди искренне её встречали. Это были обычные люди, мало отличающиеся от нас с вами, — не какие-то экосексуалы, регистрирующие брак с деревьями или совокупляющиеся с грязью, а вполне обычные граждане и гости Испании, разделяющие желание девочки жить в гармонии с природой.

Проблемы начинаются, когда обличающие речи об истощении ископаемых переходят в довольно агрессивные требования отказаться от технологий вообще и манипуляцию обществом. Есть мнение, например, что экономический кризис в Шри-Ланке, закончившийся дефолтом, случился из-за Греты Тунберг. Сейчас Грета обличает Израиль и защищает палестинцев. Информационный акцент на ненормальности «зелёных» привёл к, мягко говоря, усталости от зелёной повестки.

Ещё один биополитический кейс можно привести из того же региона: возможный кризис в Индонезии. Правительство решило переносить столицу государства из Джакарты в Нусантару. По проекту город должен быть исключительно экологичным и прогрессивным. Под него отведена огромная площадь земли, на которой стоят деревни и дома, где люди живут традиционным обществом. Однако строительство города уже нарушило экосистему: строительная пыль отравляет воздух и воду, потревожены флора и фауна. Жители, чьи дома попадают на территорию строительства, скорее всего, их потеряют. Хорошо это или плохо?

То есть я веду к чему: идея может быть невероятно замечательной, её влияние может быть огромным, но в какую сторону она качнёт качество цивилизации — это один вопрос. Другой, извечный, вопрос — должно ли «общее благо» превалировать над благом отдельных семей?

Следующий пункт — влияние Майкла на энвайронментализм. Выше я уже говорила об учёных, которые сегодня совершают революцию в биологии растений. Они стали отправной точкой, фундаментом, который «обняла» философия и что впоследствии породило планетарное движение Plant Initiative. Это движение объединяет самые разные дисциплины и направления: от науки до мистики, от искусства до ремесла. Майкл Мардер здесь желанный и ожидаемый гость, вдохновляющий своей философией на дальнейшие исследования и поиски.

Одним из таких поисков стали вопросы этики. В книге Майкл поднимает вопрос, который волнует его друзей-веганов: этично ли есть растения? Или как питаться этично? На это автор даёт ответ: «Питайтесь, как растение: приветствуй другого, создавай с ним ризому, не попирай и не подавляй его, не пытайся поглотить его инаковость, растворив в себе». Очень адекватный ответ, чтобы люди с голоду не умерли.

Вопрос о страданиях растений до сих пор остаётся открытым: у них есть сенсорика, растениям не нравится, когда их едят, бьют, жгут и повреждают другими способами. Они либо стараются отвернуться от источника опасности, либо применяют защитные тактики, например выброс токсинов или утолщение тканей листа или побега. Но чувствуют ли они боль? Неизвестно. Ноцирецепторов у них нет. Есть ли какой-то аналог? Мы пока не знаем.

Не знаем, страдают ли растения, если погибает их родственник. Скучают ли они по старому месту обитания, если мы пересадим их в горшок? Есть ли у них чувство справедливости? То есть у нас, по идее, нет никакой зацепки, чтобы говорить об этической стороне отношений с растениями, об их правах.

Здесь уместен ещё один любопытный кейс. В 2021 году на конференции Plant Initiative одна из докладчиц подняла вопрос об этике растений. Речь шла о возможности восстановления реликтовых лесов в Австралии — есть генетический материал, который можно использовать. Однако на месте, где планируют восстановить реликтовый лес, уже 600 лет растёт современный лес. Насколько этично выжигать современный лес ради восстановления древнего?

Таким образом, размышляя над этической стороной растений, человечество имеет все шансы политизировать и эту часть природы. Сейчас растения в Швейцарии и реки в Новой Зеландии наделены некоторыми правами: они могут расти нетронутыми там, где растут, имеют право на адвоката, который бы защищал их интересы, а реки имеют право оставаться чистыми.

Мы являемся свидетелями значимого феномена, где человечество пытается переосмыслить другое живое и вписать это другое живое в неясный образ будущего, который все ищут, но пока не находят.

Материал подготовил Даниил Воронов