На страже трансценденции или нехватка избытка

До середины апреля в Эрмитаже проходит выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия», приуроченная к 250-летию самого знаменитого немецкого романтика и главного героя книги Флориана Иллиеса «Магия тишины». Филолог и переводчик Александр Черноглазов посетил выставку и написал текст о художнике. В нем с опорой на работы Павла Флоренского, Жака Лакана, Карла Ранера, Джакомо Леопарди и многих других он разбирается, почему человеческие фигуры на пейзажах Фридриха повернуты спиной к наблюдателю, чем они похожи на персонажей Беккета — и к какой потусторонней черте художник все время подводит своего зрителя.

Пусть будет то, чего не бывает,

Никогда не бывает:

Мне бледное небо чудес обещает,

Оно обещает,

Но плачу без слез о неверном обете,

О неверном обете…

Мне нужно то, чего нет на свете,

Чего нет на свете.

Зинаида Гиппиус. Песня.

Эрмитажная выставка Фридриха — конечно, событие. Несмотря на то, что большинство представленных на ней работ художника хранятся в Эрмитаже и находятся в экспозиции постоянно, на ней всегда многолюдно. Конечно, она замечательно вводит зрителя в контекст эпохи и демонстрирует место Фридриха среди его современников, выставляя тем самым творчество художника в благоприятном для него свете. Но только ли это исторический интерес? Что отзывается в нас, современных зрителях, достаточно глухих сегодня, в большинстве своем, к пафосу возвышенного, углубленной религиозности и романтическим темам, на эту пасмурную и, в целом, принадлежащую эпохе своего создания живопись? Можно ли объяснить это одной лишь ее технической виртуозностью и тем пронизывающим ее медитативно-мечтательным настроением, которое живо во многих из нас до сих пор, оставаясь глубоко укорененным в нашей культуре и по сей день. «Прекраснодушие — пишет Академик В. В. Виноградов — обозначало оторванную от живой действительности, мечтательно-возвышенную настроенность, пассивную, идеализирующую реальный мир или отказывающуюся от приятия его во имя фантастических, воображаемых идеалов». В русский язык слово это было введено позаимствовавшим его в немецкой философской литературе Михаилом Бакуниным. «Результатом системы Якоби — читаем мы в его статье из „Московского вестника“ за 1837 год — было то, что Гегель называет прекраснодушием (Schönseeligkeit), и что бы можно было также назвать самоосклаблением: это прекрасная, но бедная, бессильная душа, погруженная в созерцание своих прекрасных и вместе бесплодных качеств и говорящая фразы не потому, чтоб она хотела говорить фразы, а потому, что живое слово есть выражение живой действительности, и выражение пустоты необходимо должно быть также пусто и мертво…». Все это, в том числе и «мертвая пустота», опознается на полотнах Фридриха слишком легко, а прекраснодушие, о котором говорит Гегель, является у философа не просто чертой исторического момента, а необходимой частью логики самопознания Абсолюта, и свойственна, поэтому, на определенном этапе развития, человеку как таковому. Однако, говоря себе все это, мы, по сути дела, лишь «отстраняемся» от мысли художника, указываем ему на уготованное ему историей место, отмежевываясь, по сути дела, как от него самого, так и от всех тех, кто его настроение разделяет. Так оно, действительно, и произошло к концу жизни Фридриха: время прекраснодушия кончилось, и художник, чьи картины уже не пользовались прежней популярности, окончил свои дни в бедности. Да и возможно ли, на самом деле, исчерпать этим словом, «прекраснодушие», то настроение, что господствует в его картинах и пленяет в них наше воображение? И в чем кроется тогда секрет их не только не слабеющей, но и растущей со временем притягательности?

Первое, быть может, что бросается на этих пейзажах в глаза, это человеческие фигуры, обращенные к зрителю, по большей части, спиной — странный ракурс, для главных персонажей, фокусирующих в себе настроение и смысл картины, довольно необычный. Облаченные зачастую в причудливые черные костюмы и шляпы, которыми бравировали тогда в Германии люди, скажем, либеральных, антиправительственных воззрений, и принадлежа, тем самым, своему времени, неся на себе его след, как и отпечаток политических симпатий самого автора, они производят при этом зачастую впечатление людей, отрекшихся от мира, обернувшихся к нему спиной.

Но черта эта отнюдь не является их психологической характеристикой. В подтверждение обратимся к Павлу Флоренскому, который в работе «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведений» попытался исследовать смысл поворота изображения по отношению к зрителю. «Вещь — пишет он — не может быть взята художником в любом, случайно подвернувшемся повороте, ибо тогда она будет или нема, или будет говорить о себе совсем не то и не в том смысле, как-то требуется композиционным замыслом». «Фасовое изображение — продолжает он — представляет субъектность человека, которую следует строго отличать от субъективности. Объектность же его, когда он есть средство, а не цель, когда он движим, но не движет, когда он — часть мира, с ним несоизмеримая и им охватываемая, — такой подход к человеку выражается поворотом тыловым». В лицевом и тыловом поворотах «все натяжения и давления зрительного силового поля направлены друг на друга и себя взаимно уравновешивают, так что рисунок в высшей мере воспринимается как целое, сам по себе, не нуждаясь в дополнении. Освобождающаяся же энергия идет здесь свободно, не отклоняемая никаким центром тяготения, и собою наполняет все остающееся пространство, как проявление лица, или его слава; в иконописи это называется светом… Но смысл распространения славы там и тут противоположен: при лицевом повороте энергия направлена от контура, а при спинном — к нему. В первом случае лицо дает, а во втором — поглощает. В первом — оно выводит за себя, а во-втором — в себя вводит. Если лицевой поворот сравнить с солнцем, то спинной напрашивается на сопоставление с зияющей дырою, в которой угасает текущая туда энергия; это — черное солнце и очаг уничтожения… Склонность к такому повороту есть частное проявление перспективности, уводящей из каждою данною места в другое, более далекое и не дающее спокойствия и ясной удовлетворенности ни на одном. Порыв вдаль, вечный порыв, хотя самая даль сознается как вполне однородная со всяким другим местом. Так Возрождение, угасив в сознании Небо, иную, чем Земля, действительность, взамен беспредельно расширяет землю и гонит по лицу этой земли, заранее объявив, что нигде не будет найдено ничего нового сравнительно с окружающим. И потому заранее возвещается бесцельность и бесплодность этого непрекращающегося томительного странствия по беспредельным мирам, везде одинаково неудовлетворяющим. Будет ли этот странник называться Фаустом, Дон-Жуаном или Вечным Жидом, все равно это один и тот же человек перспективы. Произведение же такого духа, всегда получающего и все же всегда голодного, покажет всякое бытие как перспективную дыру, т. е. как уход в беспредельное пространство, объединяемое лишь точкою схода, или иллюзорною, недостижимою и несуществующею в реальности точкою, которою даль завлекает, чтобы уничтожать, стянув всякую форму и расчлененность в точку небытия, уже не имеющую никаких частей».

Таким образом, для Флоренского мотив обратившейся к нам спиной фигуры оказывается частным случаем возрожденческого ракурса, замыкающего человека в бесконечном, но всецело посюстороннем пространстве, того, иными словами, что Шпенглер назовет впоследствии фаустовским духом западного человека. Или же черным солнцем и очагом уничтожения, предшественником черного квадрата Малевича. Полной противоположностью, иными словами, тому, с чем мы как правило Фридриха ассоциируем. Хотя внешне этот отрывок действительно выглядит описанием типичной для Фридриха композиции.

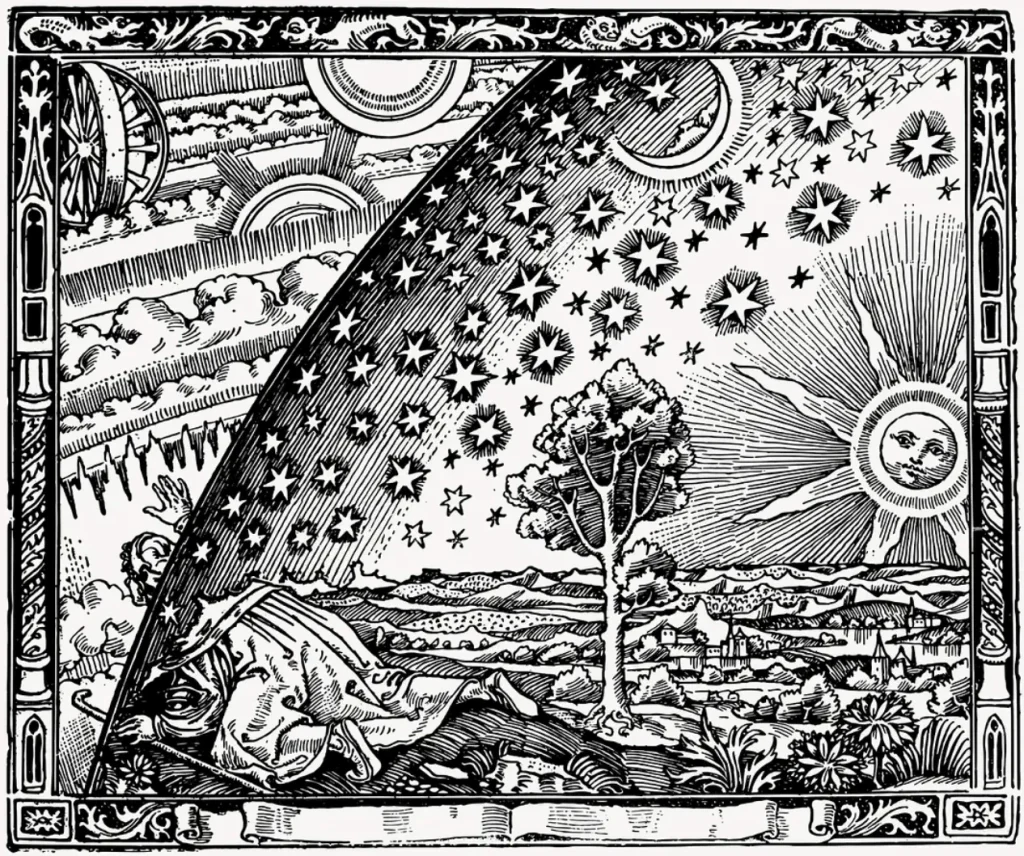

Дело в том, что у картин этого художника есть еще одна, едва ли не менее важная композиционная черта. Чертой этой является, можно сказать, сама черта, черта как таковая: граница, которая неизменно отделяет его облаченного в черное (хотя далеко не всегда) героя от раскрывающегося пред ним пейзажа и за которую он, в отличие от Фауста, Дон Жуана, или Вечного Жида, никогда не переступает. Черта эта принимает самые разные формы: морского берега, решетки набережной, оконного проема руины, или простой канавы. Персонаж картины — он порой не один — всегда находится на ее краю и взгляд его обращен к простирающимся за ней далям. Это, как правило, безлюдный, чаще всего величественно-холодный пейзаж, безбрежная морская гладь, или возникающий за нею в тумане призрачный город. Само навязчивое повторение этого мотива черты наводит на мысль о связанной с ним символике. Она явно разделяет два совершенно различных между собою мира. Но это не просто граница между человеческим миром, миром культуры, где мы обитаем вместе с художником, и миром природным, необитаемым, несовместимым с жизнью. Природу находим мы и по эту сторону черты. Пейзаж, открывающийся по ту ее сторону, Фридрих, как мы знаем, почти никогда не писал с натуры, а конструировал, создавал сам на основе своих эскизов и зарисовок. Пространством, лежащее по ту сторону черты — это вечность, потусторонний мир. Художник, или замещающая его символическая фигура, которую мы видим на полотне, словно подводит сопровождающую его фигуру (будь то ученика, друга, или супругу: сам ракурс изображения говорит о том, что личность здесь не играет роли), по сути же дела, самого зрителя к границе, за которой начинается другая реальность. Не будь этой черты, не было бы и границы миров: мы оставались бы в той однородной возрожденческой перспективе, о которой пишет Флоренский. Но Фридрих не уходит со своим зрителем в фаустовскую бесконечность — он берет своего спутника-зрителя за руку и приводит его к краю пропасти, к пределам подлунного мира. Невольно вспоминается так называемая гравюра Фламмариона, где путник, достигший края земли, выглядывает за занавес небесного свода и созерцает картину приводящего вселенную в движение механизма.

Но в отличие этой выполненной в конце девятнадцатого столетия и исполненной пафоса научного оптимизма псевдо-средневековой гравюры, спутника Фридриха, достигшего края земли, никакое откровенье не ждет: собственное воображение может рисовать ему что угодно, подсказки он не дождется: предел достигнут и мир готов погрузиться во тьму.

Пред лицом раскрывшегося пред ними зрелища жалкими и нелепыми выглядят эти фигурки в костюмах, отражающих их сиюминутные и поверхностные политические симпатии. Такими же жалкими и нелепыми выглядели перед лицом этого пейзажа и мы в наших современных одеждах, с нашими сегодняшними философскими и политическими фантазиями.Не случайно современный французский эссеист и философ Стефан Ламбер сравнивает фигуры Фридриха с персонажами Беккета — и те, и другие обречены на ожидание, стоя перед абсолютной загадкой. И как многочисленные истолкования персонажей из «Ожидания Годо» — их пытались представить, скажем, ссылаясь на биографию Беккета, участниками сопротивления, ожидающими руководства к действию — ничего не прибавляют к интенсивности нашего переживания пьесы, так и любые фантазии на тему внутреннего мира героев Фридриха могут лишь ослабить напряженность их ожидания, пафос их радикального противостояния потустороннему миру. «Что прискорбнее, неприютнее такого положения в мире — быть единственной искоркой жизни в обширном царстве смерти, быть одиноким центром одинокой окружности. Вся картина с двумя-тремя изображенными на ней таинственными предметами — это словно апокалипсис…» — пишет Клеменс Брентано об одном из морских пейзажей Фридриха. «Когда смотришь на полотно, кажется, будто у тебя срезаны ресницы» — добавляет он, чувствуя, как вовлекает художник зрителя в свою картину, как подводит он его к той потусторонней черте, на которой стоит он сам.

Но что привело художника к этой черте, и что заставило его привести к ней своего зрителя? Прислушаемся поначалу к его собственным словам. «Художник — по словам Фридриха, критикующего современную ему академическую немецкую живопись, — должен рисовать не просто то, что видит перед собою, но и то, что видит в себе. Но если он не видит в себе ничего, ему не надо рисовать и то, что он видит перед собой. Иначе его картины будут походить на ширмы, за которыми так и представляешь себе, что лежит больной, а то и мертвец». Иными словами, то, что художник видит перед собой, подобно ширме — ширме, за которой скрывается истина. Чтобы прийти к этой истине, ширму эту нужно разобрать, демонтировать. Этого требует от художника его взгляд на мир — взгляд человека просвещения, ощущающего свою принадлежность к новому времени. «Время величия храма и его служителей минуло — пишет он — и среди разрушенного целого поднимается новое время и иное стремление к ясности и истине». И он действительно разбирает, демонтирует существующие в его время храмы, превращая их на своих полотнах в руины. «Здесь изображен интерьер разрушенной церкви, — пишет он об одной из своих картин. — Я взял за основу прекрасный, хорошо сохранившийся Мейссенский собор». И так художник поступал не раз. Стены собора, как и все, что он «видел перед собой», мешало ему достичь ясности и истины, которые и были его целью. Той ясности и истины, в которых его современник Брентано сразу узнал, как мы видели, потусторонний мир, «обширное царство смерти».

Однако в царстве этом остается, однако, «единственная искорка жизни», и теплится она в одинокой фигуре по эту сторону черты — фигуре художника, осмелившегося в него вглядеться.

Здесь вспоминаются слова итальянского поэта Джакомо Леопарди, современника Фридриха, воспитанного, как и он, на идеях просвещения и оказавшегося в итоге, как и художник, перед зрелищем мертвого, оставленного Богом мира. «То, что, будучи увидено в подлинной действительности, умерщвляет и убивает душу — пишет Леопарди в своем дневнике — открывает и животворит наше сердце, когда мы видим его воспроизведенным с помощью подражания или как-либо иначе в гениальном творении… Именно зрелище ничтожества всего сущего в этих творениях и возвеличивает душу читателя, возносит ее, дает ей возможность найти удовлетворение в самом себе и в собственном отчаянии… Само по себе чувство ничтожества есть чувство чего-то смертоносного и мертвого. Но если само это чувство будет живым… она обретет жизнь с тою же силой, с какой она чувствует смерть всех вещей и свою собственную. Немаловажное и мучительное последствие знания всеобщего ничтожества состоит в равнодушии и нечувствительности к этому самому ничтожеству, которое вселяет в нас такое знание… Созерцание гениального творения устраняет эту нечувствительность и равнодушие, делая нас чувствительными к ничтожеству всех вещей».

Таким образом, ясна становится роль отвернувшегося от нас персонажа на картинах Фридриха: это не кто иной, как alterego художника. Именно он пробуждает нас, зрителей, от косной бесчувственности и, демонстрируя ничтожество всех вещей, оставляет нас бодрствующими на границе иного мира.

Чего не хватает ему в этом мире, чего ищет он по ту сторону черты? У Фридриха есть, конечно, своя историософия, намеченная им, например, в письме профессору Шульцу в связи с полемикой вокруг картины художника «Крест в горах». На картине изображено распятие, но развернуто, как и другие фигуры Фридриха, спиной к зрителю. «Иисус Христос, прибитый к крестному древу, обращен спиной к заходящему Солнцу — образу вечного животворящего Отца». «С приходом Иисуса — продолжает он — умер древний мир, время, когда Бог непосредственно гулял по земле, когда… в громах и пламени даровал Он скрижали закона, когда он говорил Аврааму: сними обувь твою, ибо священна земля, на которой ты стоишь». Христос принадлежит теперь этому, земному миру — Его, как и нас, Бог отец оставил одних в этом мире, по эту сторону отделяющей нас от Бога черты. Он здесь, среди нас, и место, которое занимает на других картинах Фридриха сам художник, принадлежит здесь Христу. Их фигуры топологически сходятся, совпадают. Не удивительно: «искусство — это благоговейное настроение, наша молитва» — пишет художник. И тот, и другой играют здесь роль предстоятеля перед Богом. Еще недавно роль эта принадлежала священнику, предстоявшему, обратившись к нам спиной, храмовому алтарю. Это он во время ночной вигилии провожал заходящее солнце гимном «Свете тихий» (пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца и Сыны и Святого Духа Бога) и встречал торжественным возгласом «Слава Тебе, показавшему нам свет!» его восход. Все богослужение всенощной было (да и остается, символически, по сей день) ничем иным, как молитвенным ожиданием Господа между Его проводами и Его встречей. Но «время величия храма и его служителей минуло, и среди разрушенного целого поднимается новое время и иное стремление — стремление к ясности и истине» — пишет Фридрих. Да и сам он, как мы уже видели, приложил к этому разрушению руку, сам обратил в руины алтарь и горнее место, в новое время, в век просвещения, больше не нужные, ставшие преградой для нашего предстояния иному миру. Богослужение представляло символически явление Господа как нечто предрешенное, заранее данное, тем самым усыпляя верующего, лишая ожидание его остроты. Позиция Фридриха по отношению к Церкви и ее символическому порядку перекликается здесь с современной ему критикой Кьеркегора в адрес официальной церкви, в богослужении которой символическое «всегда» заслоняло для верующего уникальность, единственность совершаемого «здесь и теперь» акта веры. Место священника заступил у Фридриха сам художник — именно он, отождествившись с фигурой распятого Христа, претендует теперь на роль нашего предстоятеля и спасителя. Спасает же он нас, как показал Леопарди, побеждая нашу бесчувственность. Только роль его здесь не только в пробуждении у нас чувствительности к собственному ничтожеству. Он внушает нам своего рода героизм ожидания: достоинство человека, читаем мы на полотнах Фридриха, состоит в терпеливом стоянии его на грани потустороннего мира — мира, где скрыта покинувшая нас в век Просвещения, в век «ясности и истины», ушедшая от нас фигура Отца.

Фигура отца возникает, нам кажется, в воображении художника не случайно. В отличие от фигуры матери, она изначально связана с представлением о трансценденции, о том, что лежит за пределами нашего мира. Сошлюсь здесь на фундаментальный труд крупнейшего католического богослова ХХ века Карла Ранера «Введение в понимание христианства». В конце его автор предлагает нам краткую вероучительную формулу, три части которой — теологическая, антропологическая и футурологическая — вторят структуре традиционного Никейского Символа веры, перелагая его на «демифологизированный» язык современного мировосприятия. Первая из них, приблизительно соответствующая первому члену этого Символа («Верую во единого Бога Отца вседержителя…») начинается со следующего определения: «Непостижимое „во что“ [das Woraufhin] осуществляемой непосредственно в самое жизни — а не только теоретически или чисто понятийно — человеческой трансценденции именуется Богом…». Трансценденция имеет здесь чисто глагольное значение — это направленность к потустороннему, лежащему за границами мира, тогда как само потустороннее задается не именем существительным, а сложным субстантивированным предлогом, das Daraufhin, сама структура которого призвана эту направленность, эту нацеленность передать, не придавая при этом ее объекту какой-либо предметной, доступной воображению формы.Направленность эта входит, по Ранеру, в само определение человека. «Человек, это существо, способное к трансценденции», –постулирует он. Ниже, поясняя суть вводной формулы своего «Символа», Ранер пишет: «Первая формула говорит о Боге как о непостижимом „во что“ человеческой трансценденции. Принимая во внимание, что речь здесь идет о безначальном principiuminprincipiatum всей мыслимой реальности, мы можем считать это непостижимое безначальное „во что“ человеческой трансценденции именованием „Отца“ христианской Троицы».

Именно так, в полном соответствии со словами современного богослова, безмолвное предстояние персонажей Фридриха «пребывающей непостижимой тайне», которое лишь в этом предстоянии себя обнаруживает, соединяется у художника с представлением о фигуре Отца.

И сегодня это особенно важно, поскольку мировоззрение современного человека становится, на наш взгляд, представлению о трансценденции откровенно враждебным.

Причем враждебность эта подспудно заявила о себе даже в католицизме. Не случайно совершающий литургию священник стоит сегодня за алтарем лицом к пастве. Теперь он уже не выполняет роль предстоятеля общины, посредника между нею и Богом, он не стоит в алтаре, подобно персонажу Фридриха, лицом к Богу и к ней спиной. Бог в сегодняшнем понимании не трансцендентен, а имманентен общине, он «посреди нас». Но символом Церкви, зримым воплощением ее, является в традиционной экклезиологии Богородица, чье чрево «пространнее небес», ибо Бог рождается в ее утробе. Акцент, таким образом, ставится теперь на фигуре матери: Бог, рожденный среди людей, имманентен своей общине. Конечно, в богословии фигура Отца тем самым не устраняется, но характерна уже эта новая образность, эта «поза зародыша», которую современный человек бессознательно стремится принять.

Не случайно и современный психоанализ пытается понять происхождение человеческого желания исходя преимущественно из его отношений с материнским телом. Таковы, скажем, понятия «хорошего» и «плохого» объектов, используемые Меланией Кляйн. Но таковы во многом и теории Жака Лакана, связывающего возникновение желаний с так называемым «объектом а», объектом, формы которого тоже связаны с материнским телом — с тем, что Лакан в одном из Семинаров именует «Вещью». Именно исчезновение этого объекта, изначальная пропажа его, и является для Лакана условием возникновения человеческого желания, стремления к тому наслаждению, которое с этим объектом бессознательно ассоциируется. Желания человека остаются, таким образом, внутри единого мирового тела, того материнского чрева, которое, пусть оно и «пространнее небес», остается его могилой. «Все периоды и перемены этой жизни суть лишь переходы от смерти к смерти, — пишет в своей проповеди, известной под заглавием „Дуэль со смертью“, Джон Донн — само рождение наше и вступление в эту жизнь есть лишь exitusamorte, выход из смерти, ибо в утробе матери мы мертвы…, но нет могилы теснее и зловоннее склепа, чем та же утроба, задержись мы там дольше срока или умри до его прихода… Весь мир не более чем всеобщий погост и братская могила, где жизнь и деяния даже величайших людей подобны стуку костей в потревоженном землетрясеньем гробу». В этом гробу, в этой вселенской братской могиле, где кости наши смешиваются, как в монастырской костнице, с костями ближних, рождаются и умирают наши желания. Деградация роли отца, о которой много говорят современные аналитики, обусловлена не столько утратой им социального и культурного авторитета, сколько неспособностью его воплотить в себе то, что Карл Ранер именует «движением трансценденции». С ослаблением фигуры отца для человека, рождающегося из одной могилы в другую, за пределы душной материнской утробы мира нет выхода.

Но у того же Лакана можно найти и попытки взглянуть на вещи иначе. Не станем говорить об этом подробно — укажем лишь на одну деталь, на один характерный для Лакана неологизм, говорящий о том, что мировоззрение его в господствующий ныне имманентизм до конца не укладывается.

Я имею в виду встречающуюся в его поздних Семинарах формулу Yad’l’Un. Разговорная аббревиатура фразы Ilyadel’Un, которую можно перевести наскоро как «Единое — или Одно — есть», она, однако, не так проста. Дело в том, что Единое является, как-никак, элементом, поддающимся счету и разворачивающимся затем во множество, тогда как здесь, в этой формуле, оно употребляется как существительное неисчисляемое, наподобие, скажем, хлеба или вина. Так что передавать его по-русски лучше родительным падежом, показывая тем самым, что с другими числительными натурального ряда, то есть с множеством, оно не связано — например, «Единого вдосталь», как вдосталь может быть вина или хлеба — их у нас «всегда найдется». Единое, таким образом, это вовсе не воображаемое, замкнутое в границах целое, нехватку в котором мы в своих желаниях призваны восполнять. По отношению к миру вселенской материнской утробы, к единому, как огражденному чертой целому, оно избыточно. Но тогда нехватка, которую испытывает человек, это не нехватка чего-то утраченного, не попытка вернуться в тот потерянный рай, где Отец, как пишет в своих заметках Фридрих, «непосредственно гулял по земле, когда он говорил Каину: почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое?» Нет, это нехватка иного рода — это нехватка избытка. Нехватка того, чего мы не можем желать, ибо не способны даже вообразить. О ней, этой нехватке, и говорят нам картины Фридриха. Для описания ее слово излюбленное психоаналитиками слово желание не подходит, ибо объекта-причины желания, пресловутого объекта а, связанного с миром матери, этой донновской матрешки гробов, здесь нет. Персонажи Фридриха ничего не требуют, ни в чем не нуждаются, ни к чему не стремятся, в их позах нет и следа какого-либо порыва к действию: они ждут. Подойдя к границе этого мира и подведя к ней нас, своих зрителей, они стоят в молчании на границе вечности, ожидая от нее ответа. Обернувшись к этому миру спиной, глухие к его искушениям, утратам, желаниям, они ожидают иного и этим ожиданием не поступятся.

Об особом характере этого ожидания, его «избыточности» по отношению к миру человеческого желания говорит и Версилов, герой Достоевского из романа «Подросток», пересказывая Аркадию свой сон о Золотом Веке. Интересно, что поводом к этому сну тоже послужила картина, виденная героем (как и самим Достоевским) в Дрездене и окрещенная им про себя «Золотым Веком» — полотно французского художника Клода Лоррена «Асис и Галатея».

«Эта-то картина мне и приснилась, — говорит он Аркадию — но не как картина, а как будто какая-то быль… уголок Греческого архипелага, … голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце… Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми… О, тут жили прекрасные люди!.. Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть!.. Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до боли; это была всечеловеческая любовь».

На картине, как и у Фридриха, море, но это наше, земное, посюстороннее море, и люди, казалось бы, счастливы на его берегу, не нуждаясь в ином, потустороннем блаженстве, ибо пребывают в раю уже здесь, на земле. Но это совсем не так. «Великая прежняя идея — продолжает несколько позже рассказчик — оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена… И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство…великий избыток [выделено мною — А. Ч.] прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — всё, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем всё свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать… и эта мысль, что они останутся, всё так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече… О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастие каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…»

Это описание целиком имманентного, утратившего всякое трансцендентальное измерение мира и того счастья, которое для человека в этом мире возможно, во многом перекликается с апофеозом этого нового, отрекшегося от Бога и ищущего блаженства в самом себе бытия, которое находим мы в великолепной, написанной уже в двадцатом столетии, поэме Уоллеса Стивенса «Воскресное утро», которую стоит здесь, ввиду программного ее характера, привести целиком в замечательном переводе Яна Пробштейна.

I

Удобство пеньюара, поздний кофе

Под солнцем в кресле, рядом — апельсины,

Зеленая свобода какаду,

Смешавшись на ковре, грозит разрушить

Священное безмолвье древней жертвы.

Немного помечтав, она вдруг чует,

Как наползает мрачно древний ужас,

Пока сгустилась тишь средь водных бликов.

Блеск апельсинов, зелень ярких крыльев

Покажутся процессией умерших,

Безмолвным шествием по водной глади.

Просторен и безмолвен день, как воды,

Застывшие недвижно под стопами,

Она бредет в мечтах в тишь Палестины,

К земле кровопролитья и гробницы.

II

Зачем ей щедро мертвых одарять?

Что есть божественность, когда она

Является в мечте безмолвной тенью?

Нельзя ль найти ей утешенье в солнце

Иль в щедрости плодов, в зеленых крыльях,

В любой отраде и красе земной,

Как в думах о небесном, в том, что любишь?

Божественность должна жить в ней самой:

Страсть ливня или нежность снегопада,

И одиночества тоска, и ликованье,

Когда в цветенье оживает лес,

Хандра осенней ночью на размытой

Дороге — радость или боль любая,

Цветенье ветви летней, зимний сук—

Такой предел сужден ее душе.

III

Юпитер был рожден средь облаков.

Не вскормлен грудью матери, земля

Его сознанья не коснулась — царь

Бродил меж нами что-то бормоча,

Блистательный, ходил средь самок он,

Покуда наша девственная кровь

Желание не пробудила в нем такое,

Так что был явлен смертным знак в звезде.

Нас подведет ли наша кровь? Иль станет

Однажды райской кровью, а земля —

Единственным известным раем нам?

И дружественней станут небеса

К нам, созданным из боли и трудов

И славы, воспевающей любовь,

Не безразличье этой синевы.

IV

Она сказала: «Я люблю, как птицы,

Проснувшись, перед тем, как улететь,

Исследуют туманные поля

Вопросов щебетом, но после их отлета,

Когда ушло тепло с полей, где рай?»

Нас не преследует пророчеств призрак,

Ни древней нет химеры из гробницы,

Ни золота подземных кладов нет,

Ни сладкозвучных островов, где духи

Нашли приют, ни южных нет миражей,

Где пальма в небесах средь облаков

Пребудет так же, как апреля зелень,

О ранних птицах память и тоска

О вечере июньском, чей покой

Очерчен взмахом ласточкиных крыльев.

V

«Но даже в радости, — она сказала, —

Мне нужно все ж бессмертное блаженство».

Смерть — матерь красоты, и лишь она

Дарует завершенье всем мечтам

И всем желаньям. Пусть листвой забвенья

Запорошит наш путь, печали полный,

Пути триумфов с медным звоном фраз,

Тропу любви, где нам шептала нежность,

Заставит трепетать на солнце иву,

Грустящую о девах, что в траве,

Ласкавшей их стопы, под ней сидели.

Мальчишек заставляет грозди рвать

И громоздить пред девами, смутив,

И в страсти те брели среди листвы.

VI

Неужто смерть не изменяет рай?

Созрев не падает на землю плод?

А ветви вечно тяжелы под небом,

Столь совершенно неизменным, но

На землю нашу бренную похожем,

Хотя там реки так же рвутся к морю,

Им не излить невыразимых мук.

Зачем же разбивать сады вдоль рек

И полнить ароматом слив округу?

Зачем одежды яркие носить,

Струение полуденных шелков,

Пресыщенные звуки лютен лить?!

Смерть — красоты мистическая мать,

На чьей груди пылающей мечтаем

О наших матерях, бессонно ждущих.

VII

Неистовая пляска поутру

Мужчин, поющих в гибком хороводе

Гимн солнцу, но не божеству вдали,

А богу, кто меж ними дик и наг,

Как предок их плясать и петь бы мог.

Была б их песня песнопеньем райским

И зовом крови, возвращенным небу,

Вплелись бы в эту песню голоса —

И ветреного озера, отраду

Их божества, и стройный хор деревьев,

Как серафимов хор, и средь холмов

Многоголосье эха, с ними слившись.

Небесную тогда познают дружбу

Мужей сих смертных и рассветов летних.

Пришли откуда и куда идут

Роса на их стопах о том расскажет.

VIII

Над водами беззвучным она

Вдруг слышит крик: «Гробница в Палестине —

Могила Иисуса, не порог

Для мешкающих и бессильных духов».

Мы в древнем солнца хаосе живем,

Зависимы от смены дня и ночи,

Или на острове, вольны, одни,

Но водами навек окружены,

В горах олени бродят, и о нас

Внезапным свистом плач перепелов;

И слаще ягод нет, чем в глухомани;

А в одиночестве просторном неба

По вечерам неясными волнами

Колеблет воздух стая голубей,

Чтоб после кануть в обступивший мрак.

Героиня поэмы, размышляющая о том, направиться ли ей в воскресное утро в церковь, приходит к выводу, что истина за пределами этого мира ей не нужна, что мысль о ней способна лишь отравить ее счастье здесь, в этом мире, чья красота не разрушается, а лишь восполняется его смертностью — в языческом, по сути, мире, где люди радостно поклоняются солнцу, которое дарует им жизнь. Отец представлен в этом мире смехотворной и жалкой фигурой Юпитера, «не вскормленного грудью матери» и «живущего среди облаков» божества, чьего сознания не коснулась земля, с которой связывает его не любовь, а лишь вечное вожделение. И поклоняются они не божеству вдали, а богу, кто меж ними дик и наг — богу, которому некогда поклонялись их предки. Верховной владычицей этого мира является смерть — мать красоты, которая дарует завершение всем мечтам и желаньям, и она же — «красоты мистическая мать, на чьей груди пылающей мечтаем о наших матерях, бессонно ждущих», та мать, в чьем лоне наши собственные матери, а с ними и мы, ждем своего рожденья на свет. Перед нами тот же мир, о котором мы говорили выше, мир Джона Донна, матрешка гробов, где ищем и находим мы свое счастье. Впрочем, написана поэма была в 1915 году, в разгар войны, и потому звучат в этом гимне земному миру и нотки реквиема, пронизывающий дионисические восторги лейтмотив смерти.

Но в описание земного рая Версиловым, очень сходного во многих деталях с поэмой Стивенса, есть одна мысль, у того совершенно отсутствующая. Задумываясь над истоками той любви, которыми люди в этом земном раю «обратили бы на природу, на мир, на людей, на всякую былинку», он видит их истоки в «великом избытке прежней любви к тому, который и был бессмертие…» Иными словами, любя друг друга этой земной любовью, они лишь переносят друг на друга тот избыток любви, который предназначен Ему. У ad’l’Un, Единого вдоволь. В оставленном Отцом мире оно никуда не делось и пребыло все тем же — оно лишь стало, подобно вину и хлебу, неисчисляемым, стало разлитой в мире стихией, которой хватит на всех.

Поэтому и завершается рассказ Версилова финальным видением, которое, по его словам, всегда возникало у него в конце. В видении этом «великий избыток», который они считают растраченным, сам приходит к ним, непрошеный и незваный, и на слова упрека «Как могли вы забыть Его?», «как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения…».

Человек в этом видении не желает встречи с Отцом, не добивается ее, не стремится к ней и даже в нее не верит. Но он, пусть бессознательно, ее ждет — ждет того будущего, которое — вернемся здесь снова к Ранеру –«благоволит само отдать себя нам в своем низобщении», которое «само благоволит непосредственно приобщить нас к себе». «Христианство — заключает свою мысль Ранер — и есть всегда открытий вопрос об этом будущем». К нему, горизонту этого будущего — не к нехватке чего-то утраченного по эту сторону, не к сокровищам, скрытым в недрах этого мира, а к избытку, к богатству благости, которого всегда вдосталь, — и устремлены взоры загадочных персонажей Фридриха.

В заключение хочется сказать несколько слов о картине другого художника, всем прекрасно знакомой, где финальный момент видения Достоевского, момент, когда потустороннее выступает из окружающего его мрака и, по слову Ранера, «само благоволит приобщить нас к себе», запечатлен зримо. Картина эта всем жителям Петербурга известна с детства — я имею в виду знаменитое эрмитажное «Возвращение блудного сына» Рембрандта.

Как и у Фридриха, главный персонаж ее, блудный сын, обращен спиной к зрителю. Глубина картина погружена во мрак, где едва различимы скрывающиеся в нем человеческие фигуры. Но это уже не ожидание, как у Фридриха, а момент долгожданной встречи. Из непроглядной тьмы, ассоциирующейся здесь с божественным мраком, выступает навстречу сыну написанная теплыми красными и золотыми оттенками фигура любящего и всепрощающего отца. Струящийся на нищенское рубище сына золотой свет словно смывает с него все нечистоты его прежней жизни, все грехи, что посеял он, по словам стихиры, в «безгрешной и животной стране». Сын в евангельской притче, признавая свое недостоинство, хочет установить с отцом отношения, построенные на экономических принципах, на началах обмена, стать хоть чем-то полезным ему, умоляя отца принять его в число своих наемных работников. Но отец не имеет нужды ни в чем. Все прошлое сына, все его страсти, желания, запросы, нужды, сексуальная ориентация, весь тот нужник, где роются в поисках пропитания навозные жуки-психологи и золотари-философы, не имеет теперь ровно никакого значения: единого вдоволь, его достанет на всех, «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!» — велит слугам отец.

Богослужение, в котором воспоминается это событие, говорит и об источнике этого изобилия — том самом, о котором задумывался, как мы видели, герой Достоевского. «От греха бо ко отеческому дому востекшаго блуднаго сына преблагий отец предустрет лобзает, и паки своея славы познание дарует: и таинственное вышним совершает веселие, закалая тельца упитаннаго, да мы достойно сожительствуем, заклавшему же человеколюбному Отцу и славному заколению, Спасу душ наших» — читаем мы в одной из стихир недели Блудного Сына. Среди благ, которыми делится с сыном отец — одежды, обуви, перстня — есть и закланный телец: скрытый в этом ряду, он не сразу обнаруживает свое символическое значение. На него-то как раз и указывает стихира, ибо славное заколение, о котором в ней идет речь — это, конечно же, упитанный телец из притчи, символизирующий собой закланного за человеческий род Иисуса — то, о чем сын не думает и о чем не просит, то избыточное, о чем он не может ни помыслить, ни помечтать. А «Yad’l’Un», Единое, которого вдосталь, это не что иное, как кровь и вода, струящиеся из его раны, сам Бог, что «благоволит отдать себя нам в своем низобщении».

Но в чем же состоит «познание славы», о котором поется в стихире? В неожиданной смене перспективы, в той «метанойе», том изменении ума, которое именуется в нашей традиции покаянием. Сын понимает в этот момент, что нехватка, нужда, находятся не на его стороне, а на стороне отца, что отец, у которого есть все, тоже нуждается, как и он, лишь в избытке, и что избыток этот — он сам, отказавший ему своим уходом в счастье отцовства.

Однако отношения эти нельзя описать в терминах желания, ибо взыскуют отец и сын не утраченного, а избыточного, не возмещения, а изобилия, не единого, заключенного в тесные пределы воображаемого единства, а единого символического, бьющего через край.

Эта безмолвная встреча на картине Рембрандта, это смиренное коленопреклонение сына и мягко ложащиеся на его плечи руки отца, печально радующегося своему обретенному кровавой ценой «славного заколения» чаду, как раз и видятся нам ответом на терпеливое ожидание персонажей Фридриха, исходом их предстояния трансцендентному горизонту, их героической стражи у пределов земли.