Борис Гройс о книге «Одна и пять идей» Терри Смита

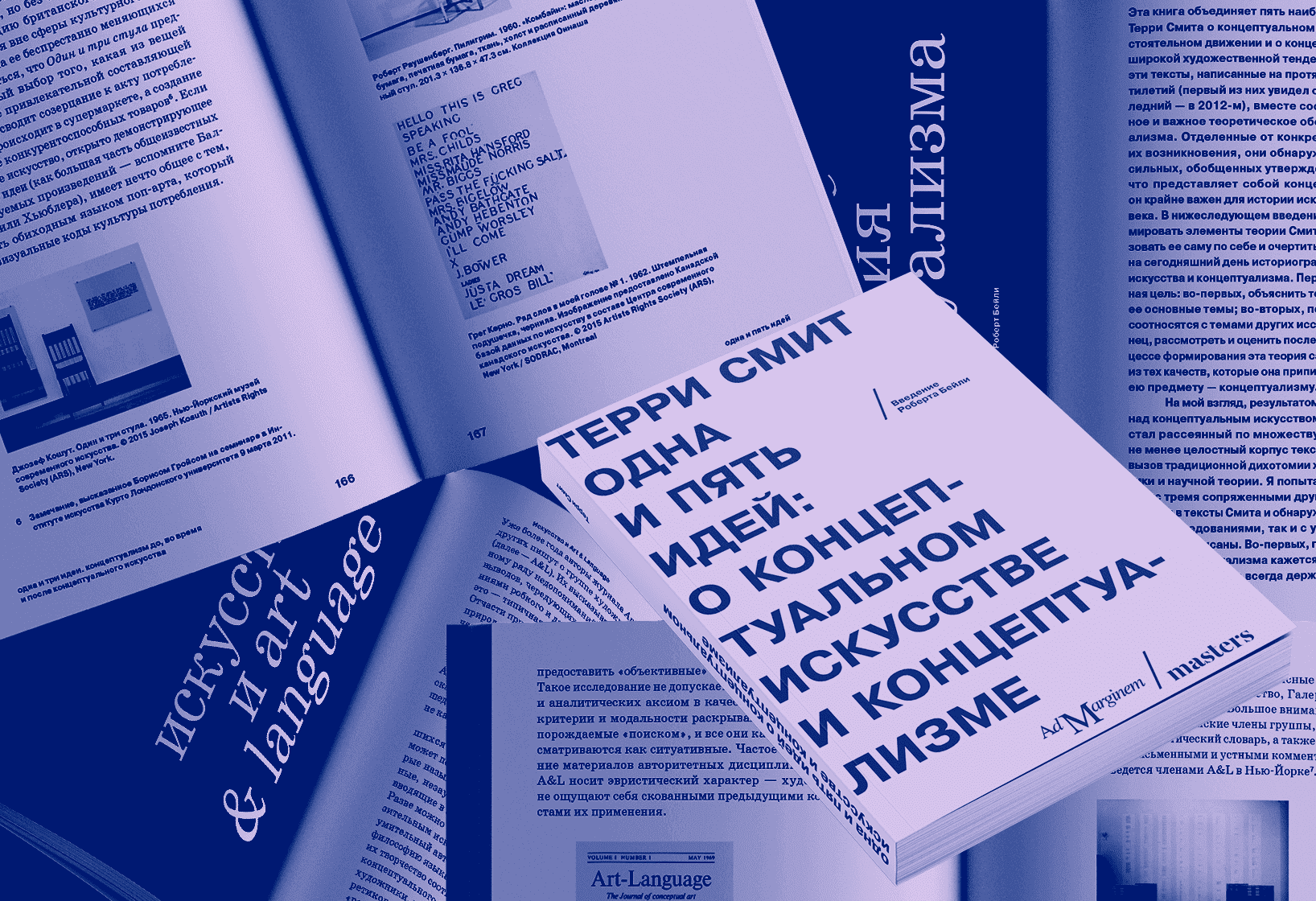

Летом в Ad Marginem вышел перевод книги Терри Смита под редактурой и с обстоятельным введением Роберта Бейли «Одна и пять идей: о концептуальном искусстве и концептуализме». Пять аналитических эссе Смита демонстрируют пять подходов или пять граней концептуального искусства и концептуализма в исторической и географической динамике: тексты написаны с 1972 по 2012 год и затрагивают не только Англию и США, но и Австралию, Новую Зеландию и Россию, что добавляет его идеям дополнительные измерения. К выходу книги выпускающий редактор Ad Marginem Ольга Гаврикова взяла интервью у философа и арткритика Бориса Гройса о предложенной Смитом многоаспектности концептуализма и концептуального искусства.

Ольга Гаврикова: Смит, как и вы, разделяет концептуальное искусство и концептуализм, причем в последнем он видит эпохальное явление — переход от позднемодернистского искусства, порвавший в том числе с зависимостью от визуальности, к новейшему (contemporary) глобальному искусству, в котором решающее значение имеет взаимопонимание и «со-временное существование различности» (contemporaneity of difference). Таким образом, концептуализм замыкает собой целую эпоху modernity, начиная новую (какой бы она ни была). Согласны ли вы с такой оценкой концептуализма?

Борис Гройс: Я бы не сказал, что концептуализм порвал с визуальностью. Концептуалистские работы вполне видны. Искусство всегда есть показ чего-либо, — и, соответственно, всегда остается визуальным. Но верно и то, что концептуализм отошел от модернистского требования к художнику найти свой индивидуальный, визуально опознаваемый стиль. Концептуализм перенес внимание с предмета искусства на его контекст — эстетический, социальный, политический и т. д. Таким образом, концептуализм осуществил рефлексию искусства, каким оно сложилось в эпоху модернизма, средствами самого искусства. В этом смысле, да, можно сказать, что концептуализм завершил эпоху модернизма.

Ольга Гаврикова: Первое эссе Смита, «Искусство и Art & Language», впервые опубликованное в 1974 году в Artforum, выделяется своим строгим, наукообразным языком, воспринимающимся сегодня анахронично. Первая же ссылка — Томас Кун «Структура научных революций». Терминологически и структурно эссе оглядывается на труды по логике, лингвистике, психологии и философии науки своего времени, романтизируя, вслед за своим предметом — группой Art & Language (представлявшей среди прочего наукообразные машинописные эссе и дискуссии в качестве искусства) — само научное знание, в котором пытается отыскать себе новую парадигму в противовес «непонимающей» арт-критике. Но это скорее внешняя роль, а была ли какая-то внутренняя задача, на ваш взгляд, у такой «научности» для самого концептуального искусства и его критики?

Борис Гройс: Да, разумеется, была. Речь шла о переоценке отношения между языком и реальностью, а также между языком и изображением. Знаменитый «linguistic turn» в философии и гуманитарных науках, начатый еще Витгенштейном и Соссюром, заменил «мышление» на язык. Теперь мыслить стало означать пользоваться языком. Отсюда возникла возможность изображать мышление путем изображения языка — чем и стали заниматься концептуалисты, поместив языковые высказывания на свои работы. Но если реальность совпадает с языком ее описания, то это же можно сказать и о визуальном искусстве, что хорошо иллюстрирует иконическая работа Кошута Один и три стула (1965), которая утверждает равенство: реальность = изображение стула = слово «стул».

Ольга Гаврикова: В эссе «Задачи перевода. Art & Language в Австралии и Новой Зеландии в 1975–1976 годах» (1990) Смит, ссылаясь на многообразие, «расщепление и новые сплетения» современных культур, утверждает «что вызовы, с которыми столкнулись течения середины 1970-х годов, создали новую роль для некоторых художников и для получившей новые возможности художественной аудитории — роль переводчика». Однако Роберт Бейли в предисловии отмечает, что Art & Language не могли найти альтернативную аудиторию, которая не состояла бы из участников их же проектов и дискуссий«. Можно сказать, что и московские концептуалисты тоже составляли свою аудиторию в основном собственными силами. Свидетельствует ли это о неудавшейся роли концептуалистских переводчиков? Или неактуальности их перевода?

Борис Гройс: У Смита речь справедливо идет о «художественной аудитории», а не о неизвестно откуда взявшейся «альтернативной аудитории». Действительно, современная художественная аудитория, то есть посетители музеев и выставок, часто сталкиваются с искусством, пришедшим из стран, культура которых их малоизвестна или даже совсем неизвестна. Этим посетителям не очень понятен контекст возникновения искусства, которое они видят. В этом смысле, концептуальное искусство действительно может помочь, поскольку оно, как уже было сказано, ориентировано на контекст возникновения и функционирования искусства.

Ольга Гаврикова: В своей книге Смит обращается ко многим произведениям, но всё же ведущим его примером становится «Послеродовой протокол» (Post-Partum Document; 1973 —1979) Мэрри Келли, концептуалистски документирующий первые годы жизни сына художницы, то есть вносящий элемент субъективности в привычную для англо-американских концептуалистов обезличенную бюрократическо-техническую эстетику. Какое бы вы выбрали произведение в качестве показательной «иллюстрации» для концептуального искусства и концептуализма? И почему?

Борис Гройс: Я не думаю, что есть какое-то одно такое произведение — концептуалистские практики очень разнообразны. Но если продолжить разговор о совпадении реальности с языком ее описания, то очевидно, что сейчас таким языком является английский язык, который диктует нам определенный образ реальности. В этом отношении мне кажется симптоматичной работа Младена Стилиновича «Художник, который не умеет говорить по-английски, не является художником» (1992).

Ольга Гаврикова: Эссе Смита «Периферии в движении. Концептуализм и концептуальное искусство в Австралии и Новой Зеландии» (1999) поднимает вопрос о существовании и взаимодействии художественных столиц и периферий в контексте обсуждаемого искусства и эпохи. Локальный вариант российского концептуализма зародился и развивался независимо от описанной Смитом арт-географии и арт-политики. Его название — московский — предельно конкретизирует его географию, но тем не менее не отменяет какого-то внутреннего разделения на пульсирующий центр и откликающиеся на него периферии. Существовала ли проблема центра и периферии в каком-либо виде в московском концептуализме?

Борис Гройс: Не думаю, что в этом случае, как и в большинстве других аналогичных случаев, следует говорить о центре и периферии. Советская культура 1960-х — 1970-х годов заметно отличалась от культуры западного мира, также как и от многих других незападных культур. Это давало московским художникам-концептуалистам, информированным о том, что происходило в то время на Западе, своего рода двойное зрение: они могли смотреть на советскую жизнь, условно говоря, западными глазами и в то же время смотреть на западный художественный процесс из иной, советской перспективы. Конечно, Москва не являлась здесь исключением. Глобальное распространение концептуализма как раз и связано с распространением такого двойного зрения.