Я ощущаю весь мир и себя самого заполненным бесчисленными звуками

Двадцать седьмого мая 2023 года в Нью-Йорке умер выдающийся художник Илья Кабаков. Для нас это особенно чувствительная потеря еще и потому, что Кабаков был и остается в полном смысле слова героем многих книг издательства Ad Marginem с первых его шагов. Еще в 1990-х годах мы впервые в России опубликовали сборник диалогов Кабакова с Борисом Гройсом и его важный текст «Три инсталляции». Затем была книга Гройса «Статьи об Илье Кабакове», да и во множестве наших изданий, посвященных современному искусству в целом («Искусство инсталляции» Клэр Бишоп и другие), имя Кабакова занимает заслуженно большое место.

Дружба Кабакова с Гройсом, ведущим интерпретатором его произведений, длилась без малого полвека. По нашей просьбе Наталия Никитина рассказывает об их личных и творческих отношениях, и в продолжение ее размышлений мы воспроизводим диалог художника и философа из книги, вышедшей в нашем издательстве в 1998 году и служащей едва ли не лучшим введением в искусство Кабакова. Материал оформлен фотографиями Наталии Никитиной с ее комментариями.

Наталия Никитина

Бориса Гройса и Илью Кабакова познакомил Эдуард Штейнберг, с которым мы подружились после переезда Бориса из Ленинграда в Москву весной 1976 года. Илья к тому времени уже прочитал статью Бориса «Хорхе Луис Борхес и экзистенциальные предпосылки концептуального искусства» в ленинградском самиздатском журнале «37», так что Борис и Илья уже знали друг о друге. Вскоре Илья пригласил нас к себе и показал в течение одного вечера свою серию альбомов «Десять персонажей». Борис сразу влюбился в эту серию. Дело в том, что тогда большинство художников и поэтов из неофициальной культурной среды стремились уйти от стандартного языка советской массовой культуры и создать свой индивидуальный язык. Но Илья справедливо опасался, что любой индивидуальный голос утонет в повседневном многоголосии — в море банальных мнений о том и сем, а также всяких кухонных разговоров. В сущности, все десять персонажей — неофициальные мечтатели, мечты которых оказались выметены историей вместе с прочим жизненным сором. Борис также всегда остро чувствовал эту уязвимость, незащищенность искусства и философии, постоянную возможность их полной утраты. Так что в этом Борис и Илья полностью совпали.

Со времени этого первого посещения мы стали часто бывать в мастерской Ильи, где он показывал новые работы и обсуждал их с Борисом. Когда появилась возможность написать о его работах для первого номера журнала «А-Я», Илья решил подождать и посмотреть, что получится из этого проекта. Поэтому Борис написал только для второго номера.

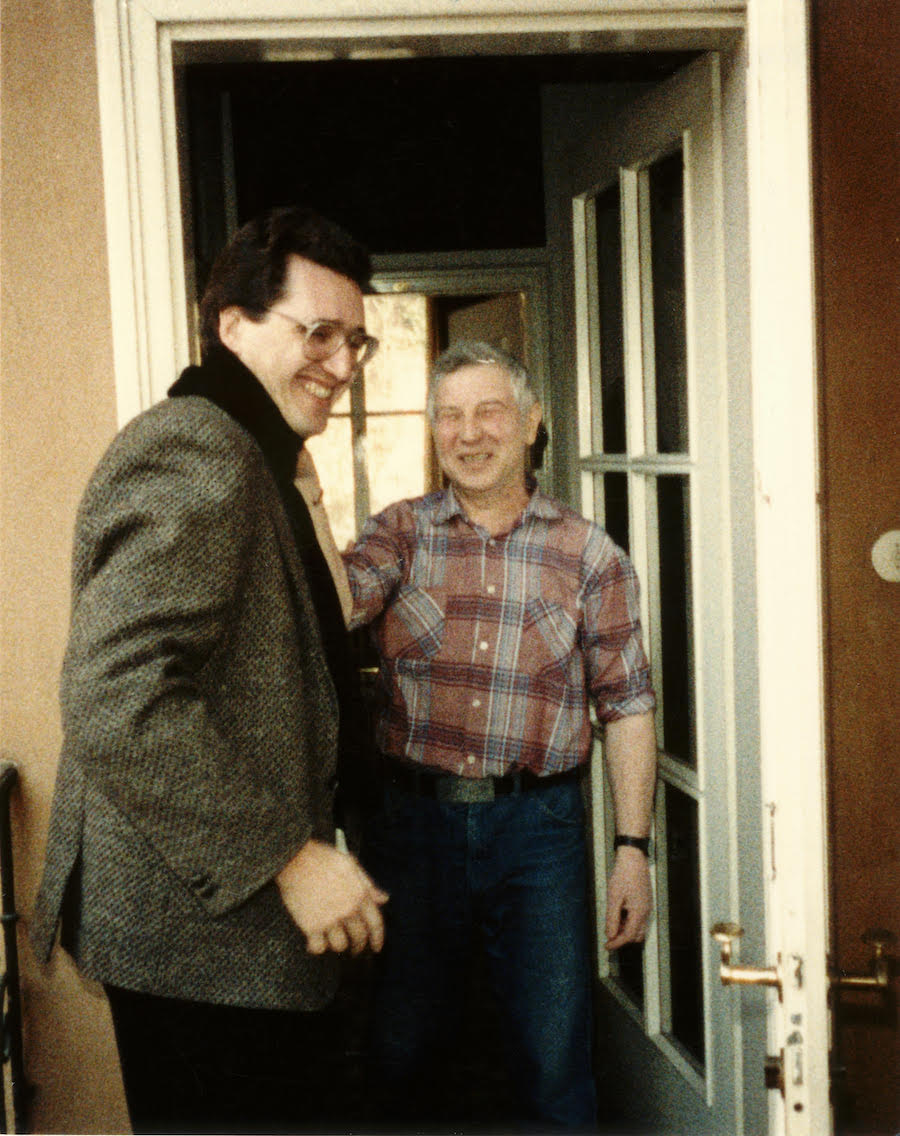

Илья Кабаков и Борис Гройс. Грац. Декабрь 1987

Первая встреча Бориса Гройса и Ильи Кабакова в Европе. Гройс эмигрировал в декабре 1981 года, а Кабаков в 1987 году впервые выехал из СССР для подготовки своей выставки в музее Граца.

Дружеский диалог продолжился и после нашего отъезда в 1981 году — в письмах и телефонных разговорах. В 1987 году Борис и Илья снова встретились в Граце, куда Илья, впервые выехавший из Советского Союза на Запад, приехал делать выставку.

Как-то, в очередной приезд Ильи к нам в Кёльн, они с Борисом впервые записали на магнитофон свой диалог. Потом это стало традицией; распечатки записей публиковались не только в книгах их бесед, но и в каталогах многочисленных выставок Ильи.

Борис неоднократно выступал на открытиях этих выставок и писал статьи для каталогов. География дружеских встреч Кабакова и Гройса была чрезвычайно обширной — от Франции до Японии, от Вены до Нью-Йорка. А с начала 2000-х распространилась и на Москву с Питером, где у Кабакова также проходили выставки.

Илья Кабаков и Борис Гройс. Цюрих. 1989

Илья Кабаков и Борис Гройс на выставке-инсталляции Кабакова «НОМА» в Кунстхалле Гамбурга, одним из персонажей которой был Гройс. 1993

Илья Кабаков и Борис Гройс беседуют на выставке Кабакова «Читальный зал» в Центре современного искусства и фотографии «Дайхторхаллен». Гамбург. 1996

Илья Кабаков и Борис Гройс в залах Дональда Джадда Фонда Чинати. Марфа, Техас. 2002

Гройс выступал на открытии выставки Кабакова «Иллюстрации к книгам для детей и другие рисунки. 1956–1987» в Фонде Чинати

Западный период кабаковского творчества по-прежнему движим страхом, но страхом иного рода. Если раньше Илья опасался, что любое индивидуальное высказывание потонет в гуле советской повседневности, то теперь сама эта повседневность оказалась на грани полного исчезновения и забвения. «Тотальные инсталляции» Кабакова были реакцией на этот новый вид страха. Теперь речь шла именно о сохранении советского многоголосия от полного онемения. Отсюда инсталляции коммунальных кухонь, мусора, «Большой архив», руины советской школы в Марфе и т. д. И отсюда же интерес к «средней», полуанонимной живописи, который характерен для Кабакова позднего периода. И в этом повороте Илья также совпал с Борисом, который всегда считал, что критика определенных форм культуры приводит не к их разрушению, а, напротив, к их сохранению в истории.

30 мая 2023, Нью-Йорк

Диалог Ильи Кабакова и Бориса Гройса

Голоса

Борис ГРОЙС: Ты постоянно упоминаешь в своих работах о голосах, и только что мы снова говорили о них. В то же время ты — художник, то есть должен, по идее, работать с бессловесными визуальными знаками. Можно предположить, что проблема голосов может заинтересовать скорее литератора, нежели художника. Как ты устанавливаешь связь между голосом и визуальностью? И вообще: откуда возникла у тебя эта тема голосов?

Илья КАБАКОB: Мы говорили раньше об импульсах, которые послужили причиной моего «рисования»: это состояния страха, ужаса, паники. Одновременно я ощущаю весь мир и себя самого заполненным бесчисленными звуками: треск, клохтанье, лопотание, звуки захлопывающихся дверей, гул машин — это всё шум бытия. И среди прочего — голоса других людей, окружающих меня и звучащих внутри меня.

И у меня всё время присутствует желание ответить на эти голоса, заявить о собственном существовании. Например, кто-то спрашивает: «Кто поставил эту чашку?» А я это знаю, рад этому и спешу вступить в разговор: «Эту чашку поставил Николай Васильевич».

Б. Г.: Хорошо, я это понимаю. Но, судя по твоим работам, существует некоторая амбивалентность в твоем отношении к этим голосам. С одной стороны, это голоса, тебя оценивающие и комментирующие, — они звучат вне тебя, ты боишься их. Но с другой стороны, твои работы полны фиктивных персонажей и их комментариев, комментариев к комментариям и т. д. И когда я смотрю твои работы и вижу все эти придуманные, инсценированные тобой диалоги и комментарии, все эти потенциально бесконечные анфилады комментариев или чужих голосов, которые ты выстраиваешь, то мне кажется, что ты выявляешь тем самым текстуальность любого голоса. То есть ты демонстрируешь, что любой звучащий, живой голос является элементом бесконечной, мертвой, чисто визуальной или же немой, текстовой игры. Иначе говоря, любое живое слово может быть представлено как мертвая буква. И когда я в качестве зрителя оказываюсь перед лицом твоих работ, то они вовсе не провоцируют меня на словесную реакцию. Скорее, когда я наблюдаю у тебя эту постоянную текстуализацию и контекстуализацию бесчисленных голосов, я проникаюсь чувством бессмысленности любого слова, любой реакции, поскольку любой комментарий теряется в безбрежном море других уже омертвевших комментариев, так что сам процесс комментирования начинает казаться совершенно излишним. Если на одном уровне ты утверждаешь ориентацию на внешнюю реакцию, то на другом уровне ты создаешь своим искусством гигантскую машину по уничтожению, умерщвлению и обессмысливанию любой такой потенциальной реакции.

И. К.: Это ты очень точно заметил, потому что, вне сомнения, интуитивно я отдаю себе отчет, что я занимаюсь избиением, умерщвлением этих шумящих голосов. Ловля этих летающих мух на клейкую бумагу в сущности является для меня одной из главных целей художественной практики. Дело в том, что нарисованная картина мертва, а звучащий голос — живой, и он мне страшен. Пока человек говорит, я весь трепещу и пылаю — я его боюсь. Как только я этот голос записываю, например: «Марья Ивановна, ты сегодня опять плохо пол подмела», то я сразу убеждаюсь, что нет ни пола, ни Марьи Ивановны и подметать пол совсем не нужно. Практически актом рисования я отказываюсь обращать внимание на то, на что требуют обратить мое внимание.

Б. Г.: Таким образом, логика твоих работ — это логика истребления, образования некоторой мертвой зоны абсолютного молчания, зоны превращения живого голоса в объект, от которого можно отвернуться. Любой голос очень тоталитарен, потому что он звучит и тогда, когда совсем не хочется его слышать. Но превращение голоса в текст дает возможность отвернуться от него, его больше не видеть.

И. К.: Да-да, именно не только не слышать, но и не видеть. Идеален только предмет, которого не видишь. Как только я что-то вижу, оно немедленно начинает во мне звучать. Происходит возрождение звука из мертвой вещи. Например, картина художника, которого я уважаю, в тот момент, когда я смотрю на нее, внезапно начинает звучать хором голосов. Я хочу поместить голоса в некий холодильник — в надежде, что кто-то потом откроет этот холодильник и все эти предметы вдруг снова закричат тем же голосом.

Б. Г.: Ты, значит, не столько умерщвляешь голоса, сколько консервируешь их в состоянии анабиоза, клинической смерти, чтобы они потом вновь возродились — вроде как у философа Фёдорова, который предлагал собирать всё, относящееся к ранее жившим людям, чтобы их потом восстановить.

И. К.: Да, это что-то египетское, какая-то мумификация. И потом есть страх, что одного тебя не возродят, а если нас будет много — то возродят. С этим связано то, что у меня всё последнее время было безумное желание отразить всю жизнь нашего советского общества, не пропустить ни одной бумажки, потому что была надежда, что нас всех возродят скопом. Будут кураторы, которые возродят.

Б. Г.: Ты хочешь, значит, говорить не только своим голосом, но хочешь репрезентировать также и других, чтобы повысить свой исторический вес. Это очень демократическая позиция, но и очень проблематичная в своей демократичности.

И. К.: Я хочу прежде всего, чтобы пропустили меня! Когда мы ходили в детстве без билетов в кино, то я всегда набирал компанию безбилетников и говорил: вот эти все товарищи со мной. В историю есть тоже такой коллективный пропуск.

Б. Г.: Мне кажется, что тут у тебя двойная стратегия. Ты уничтожаешь все внешние культурные оценки, критерии, претензии. Ты их полностью обессмысливаешь тем, что ставишь на один уровень с самыми обыденными высказываниями. В этом смысле хотя ты и говоришь, что твой адресат — это международные кураторы, но фактически вся энергия твоего искусства направлена на их высмеивание, на релятивизацию их культурных установок. В то же время всё повседневное, от которого ты отталкиваешься, ты стремишься сохранить. Твое искусство представляет собой как бы перевернутое зеркало твоей жизненной позиции.

И. К.: Вне сомнения. Просто я хорошо понимаю, что сегодняшние культурные критерии являются конечными. Всё, что сейчас говорится об искусстве, будет через некоторое время совершенной чепухой. И наши культурные рассуждения тоже будут для зрителя будущего абсолютной чепухой. Но чтобы остаться, попасть в музей, надо быть, несмотря на это, серьезным, хотя и не забывать об относительности всех вещей.

Б. Г.: Мне кажется, ты сейчас затронул центральную проблему нынешней постмодерной цивилизации. С одной стороны, культура освободилась от иллюзии, что человек способен на аутентичное прозрение, на бесконечный контакт с истиной. Сейчас очень остро переживается конечность человека, его границы. Но, с другой стороны, тут же возникла новая иллюзия — иллюзия бесконечного текста (Деррида), бесконечного диалога (Бахтин), бесконечного желания (Делёз) и т. д. Снова возникает — хотя и в другой форме — надежда на бесконечное существование за пределами личной смерти. Пусть исчезла вера в бессмертие индивидуальной души, но возникла вера в стабильность культуры, которая представляет собой секуляризированный вариант Божественной памяти — в форме именно этого бесконечного текста. Отсюда, вероятно, и современный страх атомной войны, который можно понять только как страх гибели музеев, библиотек, культуры и, следовательно, страх окончательной гибели человека. Отсюда возникает новый страх уничтожения любого текста, любого диалога, любой культуры, против которого единственной реакцией остается реакция морального негодования.

И. К.: И для меня это означает по-настоящему катастрофу. Я предполагаю наличие бесконечного текста даже после смерти. Мне кажется, что даже после атомной войны этот текст останется. Можно сказать, что я действительно верю в существование этого абсолютного, бесконечного текста до и после любого высказывания, любого конкретного участника диалога, помимо отдельного человека. Поэтому меня так интересует проблема фрагмента: я убежден, что любое высказывание является лишь фрагментом этого большого текста. В этом смысле я не отличаю высказывания, скажем, Малевича от высказываний Марьи Ивановны — для меня любой текст равно неполон и неадекватен большому тексту. Свой собственный текст я также опознаю как ничтожный и малый по отношению к этому большому тексту.

Б. Г.: Но каков же тогда статус твоих собственных работ по отношению к этому большому тексту? Считаешь ли ты, что они всё же лучше выражают природу или структуру этого текста, нежели, скажем, работы других художников, которые об этом тексте не знают?

И. К.: Я сам не осознаю этой дистанции между собой и другими, поскольку я считаю, что ни у кого нет особого приоритета. Нет большего или меньшего приближения к большому тексту: всё равно удалены и равно приближены. В этом смысле тексты «Сегодня у меня подгорела картошка» и «Жизнь — это пустая и глупая шутка» равнозначны. В этом смысле все мои картины — абсолютное вранье, ложь. Но здесь «вранье» и «ложь» не понимаются как отклонение от какой-то истины, от подлинности. Вообще, никакое слово, произнесенное человеком, существенного значения не имеет.

Б. Г.: Тут у меня возникает определенная трудность, состоящая в том, что ты, с одной стороны, отрицаешь возможность привилегированной позиции в этом едином большом тексте, а с другой стороны, считаешь, что можно всё же различить, что относится к культуре и что — нет. И что хороший куратор, скажем, может это сделать. Тут я вижу определенное противоречие.

И. К.: Здесь можно ответить следующим образом: самое важное — это глубокое понимание несовпадения своего текста с большим текстом. И это понимание должно чувствоваться в самом произнесении своего несущественного текста. Следует различать тексты, которые сказаны просто так, и тексты, которые сказаны просто так, но в понимании этого. Здесь то же самое различие, что между глупостью и абсурдом. Абсурд по своему внешнему виду ничем не отличается от глупости. Достаточно обратиться к Беккету или к Хармсу. Но абсурдные тексты показывают, что в них нет никакого подлинного содержания, — и это дает им огромное содержание. Глупость, сказанная в присутствии глупого человека, — это просто глупость, но в присутствии умного человека она оказывается многоосмысленной. Поэтому можно предположить, что культура и есть такой союз «своих», или «понимающих», людей, далеких от того, чтобы явно высказывать все подразумеваемые культурой значения.

Б. Г.: Тебе кажется, что такая герменевтическая общность, обеспечивающая понимание любого намека, всё еще существует. Но возможно, что сейчас всё так плюралистично и раздроблено, что такой общей сферы понимания больше нет, так что всё подвержено неправильному пониманию и, соответственно, всё выглядит просто глупо.

И. К.: Мне кажется, что, несмотря на сегодняшнюю полиморфность культуры, она всё же продолжает опираться на чрезвычайно эзотерическую традицию прошлого.

Б. Г.: Получается тогда, что кроме самого большого текста мы получаем еще и какую-то историю его возникновения, какой-то рассказ о нем, который не составляет его части.

И. К.: По меньшей мере мы имеем какой-то ключ, какой-то код, который позволяет нам понять, что, скажем, куклы Джеффа Кунса выполняют у него другую функцию, чем когда они стоят в магазине.

Б. Г.: Для меня проблема заключается в том, что у меня возникают трудности с этим бесконечным текстом, или этим бесконечным диалогом, которые являются сквозными, доминирующими темами современной постмодерной культуры. С одной стороны, считается, что мы все втянуты в этот бесконечный культурный процесс, что наша собственная память, мышление, переживания составляют его элементы и даны нам как язык. Но, с другой стороны, статус этого большого текста непонятен: он ведь должен быть чем-то большим, чем просто суммой имеющихся в наших хранилищах книг, произведений искусства и т. д. Но если он — нечто иное, чем просто склад всех этих вещей, то что он? В конце концов мне кажется, что это просто еще одна фикция, что этот бесконечный текст, который должен обнять собой всё, существует только потому, что мы о нем говорим.

И. К.: Конечно, этот текст существует только за счет нашей субъективной энергии.

Б. Г.: Дело в том, что, хотя считается, что все знаки, которые мы используем, имеют смысл только в универсальном тексте и что сами мы придать им смысл не можем, остается неизвестным и непонятным сам смысл этого термина «универсальный текст». А с другой стороны, термин этот оказывается слишком понятным.

И. К.: Да, большой текст не артикулируется вовсе. Например, постмодернистское искусство Джеффа Кунса или Хайма Стейнбаха ни о чем не говорит. Это чистая фигура умолчания. Каким точно образом это молчание артикулируется, я сказать не могу. Но ведь молчание — вообще довольно артикулированная вещь. Это своего рода форма поэтической информации, поскольку она включает обертоны, тембр, амбивалентность.

Б. Г.: Между тем постмодернисты — враги поэзии. Они считают эту живую поэтическую речь, это поэтическое дыхание иллюзией, которая должна умереть, должна раствориться в бесконечной игре мертвых букв. В сущности постмодернизм можно считать ответом на известные слова, обращенные к человеку, что лучше бы ему вообще не родиться. Постмодернист и есть человек, который в известном смысле не родился, а следовательно, и не может умереть. Это существование в бесконечности текстовой игры помещено где-то между жизнью и смертью. Именно это отсутствие дыхания жизни гарантирует ему, как кажется, длительность. Но мне кажется, что и это есть очередная иллюзия. Так машина твоего искусства — умерщвляющая любой экспрессивный жест, чтобы его сохранить, — наталкивается на определенные границы: на необходимость интерпретации, понимания, оценки, живой культурной традиции. На этот раз возникла иллюзия полноты смерти — в отличие от модернистской полноты жизни, но и она получает границу, поскольку сама смерть оказывается предметом живого обсуждения.

И. К.: Сам по себе текст имеет внекультурное происхождение: это крик при переходе из небытия в бытие. Есть ужас перед тем, что другие слишком долго говорят. «Он говорит для того, чтобы я не говорил». Чтение доклада — это бесконечно эротическое убиение всех, кто в зале. Особенно характерны замечания типа «Ох, у меня сегодня живот болит», поскольку эта информация никому не интересна.

Б. Г.: По-моему, в современной культуре никто никому совершенно не интересен. Сейчас все говорят, как птицы поют, то есть просто сообщают, где они находятся и к какой породе относятся. Ну и, может быть, находятся ли в состоянии сексуальной готовности. Кажется, этим современный дискурс и исчерпывается, поскольку ничто другое и неинтересно. Твое же отношение к другим голосам, как мы уже говорили, амбивалентно: в жизни ты их заставляешь замолчать, а в своем искусстве — сохраняешь.

И. К.: Это верно, но это абсолютно бессознательная практика. Когда они говорят, что у них молоко закипело, я точно знаю, что они не сохранятся, погибнут. Но когда я напишу на моих досках, что у них молоко закипело, то они сохранятся.

1990

Илья Кабаков и Борис Гройс в мастерской Кабакова на Лонг-Айленде. 2015