Александр Иванов о книгоиздании и культуриндустрии

Публикуем интервью издателя Ad Marginem Александра Иванова для журнала «Практики и Интерпретации». Номер был посвящен теме потребления, поэтому разговор шел о книге как продукте, издании Делёза стотысячным тиражом и как журнал «Афиша» изменил практику чтения.

Беседовала Екатерина Максимова.

— Александр, можно мы начнем разговор о потреблении с ревизии стереотипов об отечественном книжном рынке? Экспансия нонфикшн, запрос на «тотальную искренность», онлайн-чтение — пока все верно? Какие там еще процессы сегодня происходят?

Да, с экспансией нон-фикшн понятно: книга перестает быть центральным медиумом, у нее множество конкурентов в зоне воображения, образного, эмоционального мышления — кино, видео, компьютерные игры, социальные медиа. Все это бьет в первую очередь по фикшн, по вымыслу. Мне кажется, главное изменение мирового глобального рынка произошло в конце 90-х, когда на смену бестселлерам пришли мегаселлеры.

Одним из первых мегаселлеров был «Гарри Поттер» — и это не просто количественный взрыв продаж копий. Это новая роль книги, которая выступает теперь локомотивом целой индустрии развлечений, построенных на ее сюжете. Кино, мерч, игры, соцсети — весь этот огромный рынок работает на книгу. Заработки Джоан Роулинг от этого рынка к концу нулевых составили около двух миллиардов фунтов. Писательница стала равна большой корпорации.

— А как вы к самой книжке относитесь? С массовой популярностью понятно, но ведь столько интеллектуалов призывают читать ее как сакральный текст.

Я отношусь к ней как к объективной реальности. Как к дождю. Я честно пытался читать одну из частей, но не справился. Совсем я плохой специалист по этой литературе. Мне социологический феномен этого романа гораздо интереснее его поэтики. Мегаселлер — симптом невиданного даже для Адорно и Хоркхаймера расцвета Kulturindustrie.

Я не буду называть имен, но это касается большинства наших сегодняшних критиков. Индустрия диктует необходимость обозревать все новое и новое кино, все новые и новые книги. А для того чтобы всерьез читать, ты должен замедлиться, попасть в ситуацию, когда тебя трогает то, что Лакан называл означающим, которое ничего, кроме себя, не обозначает. Это чтение в смысле наслаждения, а не в смысле культурного удовольствия — оперирования культурными кодами.

— Да, известные критики соревнуются в соцсетях: я за последнюю неделю

прослушал 15 книг, а я 20. Это как доблесть профессиональная обсуждается. Кстати, вот это «не читаю, а слушаю книги», как-то на практику чтения влияет?

Ну, если вы полноценный субъект культурной булимии и вам за неделю нужно потребить 20 книг, это возможно только в том случае, если вы что-то едите глазами, а что-то ушами. Для этого поверхностного выхватывания впечатлений нужно задействовать все каналы. Технически это работа на пределе, а значит, вы автоматически начинаете очень высоко ценить собственные переживания. Посмотрите, современных критиков мало волнуют хитросплетения сюжета и чудеса поэтики, зато очень волнуют собственные переживания.

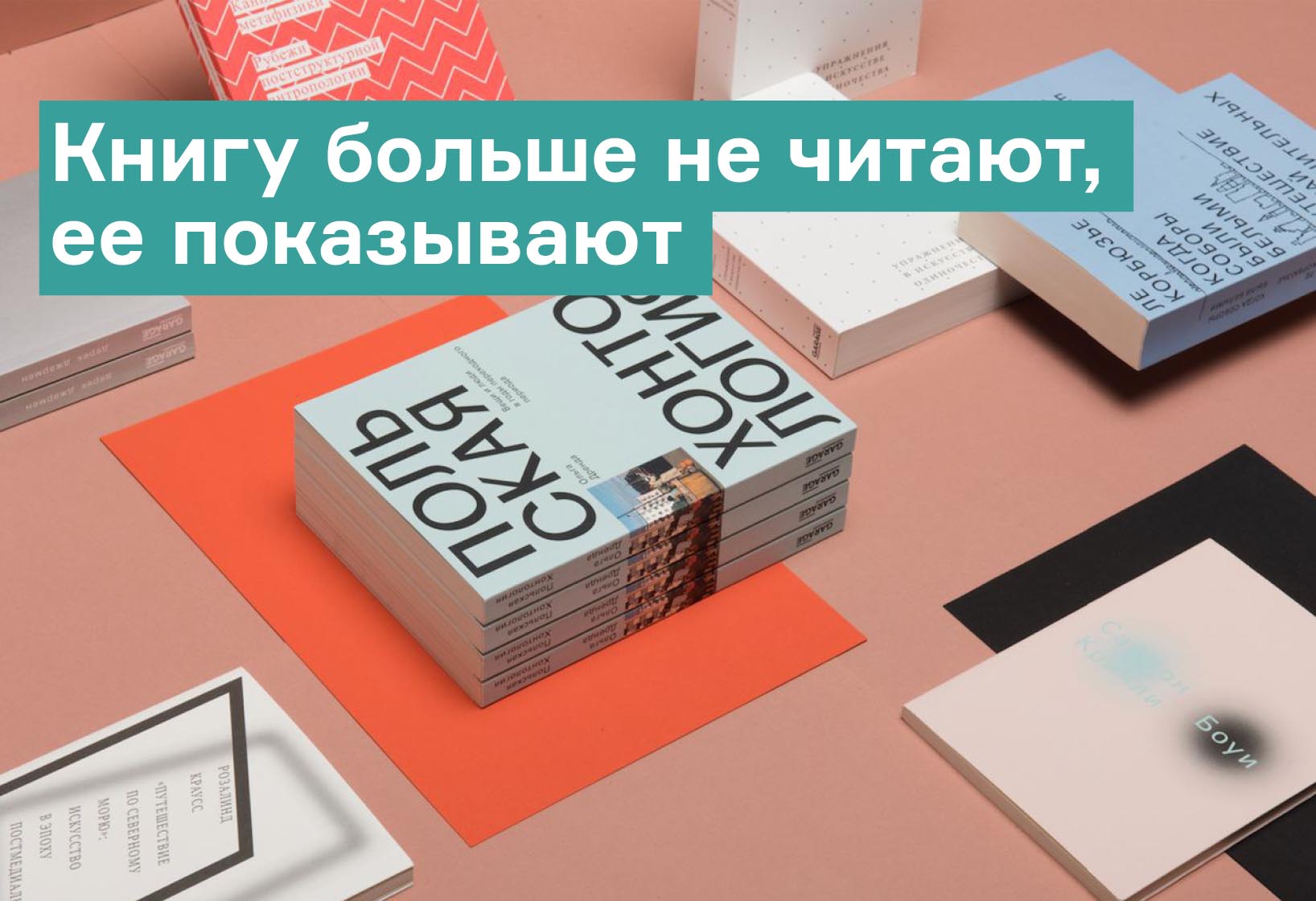

Терминальная версия этого явления — литературные инфлюэнсеры и инфлюэнсерки, книжные блогеры и блогерки, которые сегодня действительно делают погоду на книжном рынке. В соцсетях книга попадает в новое поле — ее не читают, ее показывают: под цвет обложки подбирается одежда, цвет волос, маникюр и прочее. И понятно, что эти люди — евангелисты не книги, не автора и даже не «книжного продукта», а собственных эмоций и переживаний — то есть самих себя.

Нон-фикшн в этом контексте гораздо более востребован именно из-за своей связи с эстетически не опосредованным переживанием. Здесь реализуется огромное количество графомании под маркой докьюфикшн, автофикшн — все эти «Записки потерявшего жену/мужа/руку/собаку/смысл жизни». Это тоннами вываливается на потребителя и потребляется на ура, потому что интерес к территории субъективного переживания, травматического опыта огромный. Современная экономика навязывает нам эмоциональность как продукт, как ценность. Наши эмоции — и это так и есть — это новая нефть, они стоят больших денег. Эмоциональная компонента любого потребления сегодня очень легко монетизируется через понятные бихевиористские стратегии: нас ловят на наших поведенческих реакциях и стереотипах и делают потребителями огромной массы ненужного, избыточного — еды, парфюмерии, искусства, книг, гаджетов.

Мартин Хайдеггер в «Черных тетрадях» говорит о современной ему эпохе, что в ней доминируют две группы ценностей. Первую он называет Machenschaft — махинации — это культура, которая очень высоко ценит менеджерско-управленческие качества в человеке, способность устраивать дела и решать проблемы. Вторая — это культ переживаний, эмоций, которые являются дополнением к таланту устраивать дела. Фактически он описывает природу дигитальной экономики: цифровые технологии, социальные сети, онлайн-маркетинг ловят нас на эмоциях и как потребителей, и как политических субъектов, и как субъектов вкуса.

— А когда, по-вашему, закончилось это настоящее чтение? «Афиша» эпохи Ценципера, критики вроде Данилкина, — это настоящая критика?

Я скептически отношусь к форматной книжной критике, но Данилкин — критик уникальный. С одной стороны, он совпал с расцветом культуриндустрии, и поэтому книгу помещал в тот формат потребления, который, собственно, и был создан журналом «Афиша». То есть книга потреблялась как новые кроссовки или музыкальный альбом. Но при этом Лев удивительным образом сохранил в себе способность читать, он действительно очень чувствительный к наслаждению чтения. Это видно и по его собственным книжкам о Ленине, Гагарине, Проханове. Кстати, книгу о Проханове — «Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова» — он у нас издавал. Как критик Лев мне многое подсказал. Помню, я сопротивлялся, а он настоял (и оказался абсолютно прав), чтобы я прочитал Орхана Памука. Я пошел у него на поводу, прочитал «Черную книгу», «Снег» и, конечно, в итоге согласился с тем, что это большой писатель.

Мне кажется, оценка чтения всегда связана с каким-то точечным наслаждением, это как эрогенная зона: сначала вы ее с трудом находите, потом мгновенное наслаждение, потом оно как-то быстро смазывается, и у вас остаются только трудноуловимые — «непроизвольные» — воспоминания. Критики, чувствительные к наслаждению чтения, на вес золота. Мне, например, очень импонирует Анастасия Завозова — блестящая переводчица и очень тонкая, пристальная читательница. Но она — исключение. Доминируют те, кто страдает то ли булимией, то ли анорексией — они потребляют огромное количество книжного фастфуда и извергают на нас его полупереваренные остатки вместе с фрагментами собственных «впечатлений». Ужасная работа, просто ужасная.

— Давайте вернемся к нон-фикшн. Это ведь не только «автофикциональная

графомания», как вы это почтительно называете. Расскажите про хороший нон-фикшн.

Для меня это одно из самых классных чтений. Высокий нон-фикшн, в котором есть качества художественной прозы. Как правило, с точки зрения жанра, это мемуары, дневники, застольные беседы. И научная, особенно гуманитарная литература — сегодня ее вполне можно отнести к нон-фикшн. Тридцать лет назад нормальным считалось, что ученый не должен быть писателем, пусть пишет скучно и неинтересно. Даже если он занимается интересными сюжетами, его задача сделать их скучными, это часть его научного этоса. Но с нулевых годов в Америке и в Европе многие гуманитарии стали именно что писать, все отправились на курсы creative writing. И вот жутко скучные, практически нечитаемые диссертации, которые сотнями печатались в университетских издательствах, вдруг стали по-настоящему интересным чтением.

Мы издаем современных философов. Дэвид Гребер, например, антрополог, но при этом он самый настоящий писатель, с выраженным авторским стилем. Или, вот, мы издали книгу американки китайского происхождения Анны Левенхаупт-Цзин «Гриб на краю света. О возможности жизни на руинах капитализма». Это история про довольно популярный в Японии гриб мацутакэ — о том, как он растет в зонах былой промышленной активности, на выжженной земле, на какихто руинах заводов, фабрик — одним словом, на руинах капитализма. Этот ландшафт описан ею в духе антиутопии. Мацутакэ при этом — довольно дорогой гриб, японцы дарят его в специальных лаковых коробочках в знак особого почтения, в частности, в знак примирения после ссоры. Стоить он может десятки тысяч долларов. Еще одна наша книжка — «Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека» Эдуардо Кона — по сути, это полевое исследование, но это жутко увлекательная книжка. Профессор-антрополог в Южной Америке исследует антропобиоценозы — как человек живет в окружении своих сородичей, а также зверей, растений, камней, рек и прочих стихий. Он рассказывает, как все эти сущности создают собственный семиозис, собственный знаковый мир, который говорит с собой и с нами на особом языке — с помощью треснувшей ветки дерева или ночного лая гиены. Короче, дико романтично и при этом совершенно научно.

— Вы спускаетесь в метро? Что о читательских практиках говорят ваши «полевые исследования»? Обращаете внимание на то, что там люди читают?

Регулярно спускаюсь и вижу, что в последнее время люди читают какую-то катехизическую литературу — Псалтирь, например.

— Видимо, пришло время. А один из наших собеседников сказал, что в метро, прямо как в известном советском фильме, по-прежнему читают Ремарка.

Да, это любопытно. Ведь статистически так и есть. Ремарк и Оруэлл — традиционные лидеры продаж. С Оруэллом все понятно, причина притягательности антиутопии лежит на поверхности. А вот с Ремарком, мне кажется, немного сложнее. Тогда, в 60-е, в первую пору его популярности, он совпал с появлением советского экзистенциализма, всей этой эстетики оттепели, когда одиночество стало ценностью, раньше ценным был только коллективный человек. А почему он популярен сегодня, я не до конца понимаю. Да, он беллетрист, отличный сюжетостроитель и при этом не какой-то выдающийся мастер языка. Но тему экзистенциального одиночества он ухватил отлично. Видимо, есть запрос на освоение одиночества — не на страдание от него, а на такую игру в одиночество, когда представляешь себя героем фильмов нуар, одиноко шагающим по городу. Опыт окультуренного, прирученного одиночества?

— Возможно. Александр, а нишевая литература как сегодня живет? Скольким людям в нашей стране интересно читать о грибе мацутакэ? В смысле, сколько примерно читателей у Ad Marginem по вашим оценкам?

Мы не делаем собственные социологические замеры. Но есть косвенные знаки. В благополучные допандемийные времена в Москве было два больших книжных события — Московская международная книжная ярмарка и ярмарка Non/fiction, которую мы с коллегами придумали в конце 90-х. На Non/fiction, когда она проходила в ЦДХ, в среднем за 5 дней ярмарки было максимум 40–45 тысяч посетителей, а на ММКЯ бывало и 70 тысяч. Но с одного квадратного метра на Non/fiction книг покупалось в 4–5 раз больше, чем на ММКЯ. То есть искушенность, качество читателей другие. Вот то же самое и с нашей аудиторией — наша аудитория не количественная, а качественная. В социологии есть не только количественные замеры, но и характеристики качественных параметров группы. Любят, например, говорить, что Советский Союз был самой читающей страной в мире. Статистически это не так. Но в каком-то качественном смысле, в смысле популярности и ценности чтения, это действительно так и было. У каждого из нас есть такой опыт, он в любой точке мира работает, когда, например, заходишь в магазин одежды и понимаешь: это мое. То есть все, что здесь продается, ты хотел бы купить. Близкое тебе понимание удобства, красоты, качества, стиля полностью воплощено в цветах, материалах, моделях. И с книгами так же. Издатель за нас совершил выбор: авторов, дизайна обложки, названия, которые сразу цепляют. Все это собралось в одном месте, и мы понимаем, что это — наше.

Теперь можем считать. Все издательства начинают новый тираж с 1,5–3 тысяч экземпляров. 5 тысяч уже означают, что у издателя очень высокие ожидания. Обычно один экземпляр читают 3–4 человека. То есть тираж умножаем на 3–4. Получается, что в среднем примерно от 10 до 15 тысяч человек в России знают про новинку издательства Ad Marginem, а общее количество наших читателей составляет, я полагаю, шестизначную цифру.

— Можете назвать самую коммерчески успешную книгу Ad Marginem?

Любимая порода книг у всех издателей — это лонгселлеры. Не просто бестселлеры, а те, которые поднимаются на высокий уровень и долго-долго на нем держатся, постоянно доиздаются. У нас есть с десяток таких книг. Скажем, «Благоволительниц» Литтелла мы издаем уже 11 лет, и каждый год допечатываем по 3–5 тысяч экземпляров. При этом любопытно, что лонгселлеры аккумулируют очень разную аудиторию. И часто не совсем или совсем не нашу. Например, книжка Жиля Делёза «Кино». Если честно, ее совершенно невозможно читать неспециалисту. Она написана беспощадным, самым настоящим делёзианским языком. Но это такая красивая, такая толстенная книга, такие магнетические слова там на обложке — «Жиль», «Делёз» и «Кино», что в социальных сетях то там, то тут мелькают молодые dandy с изысканным платочком в нагрудном кармане и нашим томом Делёза в руках. Нет, серьезные любители французской философии ее тоже покупают.

— О непопадании в читательский запрос вы часто рассказываете в связи

с вышедшим из-под контроля успехом Сорокина — тогда вы просчитались и «недопечатали». Наверное, обратных примеров гораздо больше. Поделитесь самым выдающимся.

Конечно, это очень часто бывает. Но самый мощный эпик фейл был у нас с книгой известного музыканта Олега Нестерова, лидера группы «Мегаполис». Олег вдруг решил, что он писатель, и с нашей помощью издал роман «Юбка» — историю из жизни предвоенной Германии. Формально это художественная проза. И я вам честно скажу, отличить литературу от графомании чрезвычайно сложно. Неграфоман может писать как будто неумело, даже немного коряво. Как мой любимый писатель Николай Лесков, например. Возьмите его первый роман под названием «Некуда», вы получите впечатление абсолютной графомании. Но и это не отвечает на вопрос, почему нам было не издать Нестерова тремя тысячами?

— Харизмой вас взял? Какой был тираж?

Похоже. Но на самом деле это история про то, как нельзя слушать ничьих советов. Наслушались мы советов о том, как Нестеров разлетится, и издали 20 тысяч. Продали до сих пор от силы 5 тысяч. А в 2017 году мы переиздали очень важную для ХХ века, особенно для гуманитарной сферы, книгу Ханны Арендт Vita Activa. Вот здесь уже никаких советов, здесь моя личная дурацкая интуиция мне нашептала. Раз на книжных сайтах за бешеные деньги продают старое издание «Vita Activa» 2000 года, то уж пять тысяч эк-земпляров мы точно продадим. Смотрите, прошло уже пять лет, и мы только подбираемся к продаже трех тысяч. Оказывается, в таком количестве Ханна Арендт не нужна.

Но эти просчеты — такая рутина, совершенно будничная часть любой издательской работы. Тот же роман «Благоволительницы» был издан в Нью-Йорке огромным издательством Random House сразу тиражом в 50 тысяч экземпляров. Знаете, сколько продали? Три тысячи. Просто в The New York Times вышла разгромная рецензия на роман — мол, зачем нам грязные признания убийцы-эсэсовца. У нас тоже были подобные реакции на этот роман. Один мой знакомый обозреватель написал крайне негативный отзыв — мол, автор занимает позицию зла, это не критика зла, а манифестация зла. А там действительно есть этот механизм, работающий по принципу романа XIX века — когда изображается чудовище, но изображается так подробно, с таким вниманием, что к сотой странице ты начинаешь ему сочувствовать, хотя делать этого категорически нельзя, он же исчадие ада. Но на нас, как вы понимаете, негативные отзывы никак не отразились. Потому что мы вне территории огромного рынка, где действуют свои законы. Мы там побывали всего несколько месяцев с Сорокиным. И нам не понравилось. Про законы большого издательства хорошо рассказывает один мой приятель. Он писал для такого издательства роман. Ему сказали: вычеркните или перепишите все любовные сцены. Знаете, почему? Оказывается, в романе для массового рынка нельзя говорить о сексе иронично. Секс на продажу не может быть смешным. Все понятно, классическая бульварная литература заканчивается сексом как наградой, это очень серьезный акт, он не может быть смешным. Да уж, свои законы. Слава богу, мы таким законам никогда не следовали.

— История Ad Marginem начинается в 1993 году. Сегодня те времена вспоминают или как «лихие 90-е», или как опыт уникальной свободы, интеллектуальной в первую очередь, с культом нахлынувших со всех сторон больших идей и больших имен. «Интеллектуалы 90-х любят повторять слова Барт и Деррида», — иронизирует Вадим Руднев в своем «Словаре». Так и было? Что это было за время?

У меня есть одно странное воспоминание-картинка из эпохи 90-х. В Институт философии в Москве приехал Жак Деррида — он идет по коридору, а впереди него, пятясь задом, группа молодых аспирантов-философов, восторженно облепивших мэтра. Смотрят на него как на мессию, ничего вокруг не видят и методично отодвигают своими задами идущего навстречу мэтру знатока античной философии Татьяну Васильеву. А та смотрит на все как на какой-то балаган. Правильно смотрит, элемент балагана во всем этом был. У Болтански и Кьяпелло в «Новом духе капитализма», есть понятие «культурный делец»: торговец приезжает в провинцию продавать модные тренды, но он продает не столько товар, сколько само время: его новизну, скорость. И здесь это было — задыхающийся восторг провинциалов перед новым. Но было и много живого, искреннего. Приехал Деррида, и вот в разговоре с ним тогда решили, что русская «перестройка» — это и есть «деконструкция».

Жак Деррида в Москве. Фото: Герман Виноградов

Сам интерес к постмодерну, который во всем мире уже начинает угасать, во всяком случае пик его остался в 80-х, приходит в Россию вместе с новой реальностью. Как объяснительная модель он невероятно подходит к нашей ситуации. И первый президент, и первые миллионеры, и торговцы с клетчатыми сумками — все это постмодернисты. Все они живут в мире, где старый закон перестает действовать, а новый еще не сформирован. Все оказываются на территории, которая не имеет четких правил, не имеет означаемого. Это был период, который отлично понял один из героев старой французской сцены — маркиз де Сад. У него есть эссе под длинным названием «Французы, еще одно усилие, если вы желаете стать республиканцами». Это «одно усилие» — выбросить за борт любой закон. По Саду, закон — причина виновности всех: еще не совершив преступления, все виновны по той причине, что действует универсальный моральный закон. А русский мыслитель Василий Розанов называл такие моменты временем, «когда начальство ушло». В общем, нужен был постмодернизм, потому что нужна была рефлексия хаоса.

— С какой невероятной бизнес-стратегией, позволившей все эти эпохи пережить, философ, исследователь Флоренского подался в издательский бизнес? Репутация Ad Marginem для многих связана с интеллектуальной провокацией. Это и была ваша бизнес-стратегия?

Нет. И моя работа научная, и задача издательства была попыткой соединить осмысление происходящего с тем, что Фуко назвал генеалогией. Этим всегда занимался Валерий Подорога, а я многое взял от него. Когда мы говорим о современном искусстве, например, для нас очень важно, что современное искусство не вырастает напрямую ни из классического искусства, ни из искусства модернистского, а формируется по другой генеалогической ветке — из традиции политического активизма, городских субкультур, маргинальных интеллектуальных и литературных практик. И в 90-е многие оказались в ситуации, когда их персональная генеалогия стала важнее их коллективной истории. Мы все вдруг одномоментно превратились в персонажей, подобных «Неизвестной» Крамского — в тех, к которым относится вопрос, не имеющий ответа: «Откуда вы такие взялись?»

Мы издали тогда тексты Фрейда, Делёза и Захер-Мазоха о мазохизме одной книжкой. Это был интересный опыт. Напомню, по Фрейду, русские — мазохисты, которые любят свою боль, очень ценят свои страдания. Издали «Лекции о Прусте» Мамардашвили, «Песни Мальдорора» Лотреамона с текстами о нем самом, «Поездки за город» — архив акций концептуальной группы «Коллективные действия», двухтомник Владимира Сорокина. То есть издательство сразу сформировалось как интеллектуальное и одновременно ищущее в публикуемых текстах особого плана выразительности — интерес определялся скорее не по тематическим рубрикам, а исходя из оригинальности авторской интонации. Так что каким-то своим прямым жестом мы никого не провоцировали. Я не думаю, что книжка довольно сложных текстов о маркизе де Саде могла кого-то как-то особенно взволновать. Маркиз де Сад тогда издавался как порнограф на дешевой бумаге и продавался в ночных палатках и на уличных развалах. И то, что эти книжки могли оказаться рядом, скорее невероятно, чем закономерно. Кстати, Делёз был жив, когда мы издали его текст — «Представление Захер-Мазоха» — в составе сборника текстов о мазохизме. И знаете, выяснилось, что это был самый большой тираж Делёза, когда-либо проданный в мире. Представьте, 100 тысяч экземпляров сверхсложной интеллектуальной книжки, шансов прочесть которую у неподготовленного читателя не было никаких. Но поскольку Советский Союз уже распался, а структура под названием «Союзкнига» еще нет, нам была доступна постмортальная эффективность централизованного государственного распределителя: от Владивостока до Львова, от Таллина до Душанбе еще оставались филиалы «Союзкниги», которые продавали Делёза.

— Довелось вам пообщаться с Делёзом?

Нет, но я счастливейшим образом успел пересечься с Мерабом Мамардашвили. В последний год его жизни я с ним познакомился. Удивительный человек и удивительный тип устного мыслителя. Мамардашвили был человеком античного и грузинского склада одновременно. Метафизические разговоры за бокалом вина, речь, исполненная эротизма, умение гипнотизировать слушателей словами выдающийся в этом смысле человек. Помню, у него была лекция в Пушкинском музее на Волхонке, посвященная Вене на заре ХХ века. Он взял меня с собой, мы посидели в кабинете у Антоновой, мило побеседовали, а потом была лекция — очень странная для меня. Чего мы ждем обычно от лекции? Каких-то новых фактов, сюжетов, названий. Ничего подобного там не было, нет, это была лекция, посвященная интеллектуальной ауре эпохи, там не было ничего специально венского, никаких словечек, никаких означающих. Это был абсолютно метафизический рассказ про то, как философия Витгенштейна, психоанализ Фрейда, проза Кафки и Музиля совпали в одном пространстве, и почему это пространство их совпадения стало таким важным. Рассказ был прекрасен. Мамардашвили был прекрасен. А через год в аэропорту Внуково у него остановилось сердце.

— Сорокин, Прилепин, Елизаров — имена, которые зазвучали понастоящему громко именно в Ad Marginem. О ком-то из них можно сказать, что он вами открыт, или это большая натяжка?

Не думаю, что они чье-то открытие. Но можно сказать, что мы — издательство и авторы, Прилепин и Елизаров, в первую очередь, — обозначили поворот, когда на смену постмодерну пришла новая парадигма — неореализм, необрутализм, как угодно это назовите.

Это была новая попытка выглянуть в окно, посмотреть на роение жизни, заинтересоваться социальными сценами и портретами. После короткой эпохи иллюзий 90-х оказалось, что ничего особенно не поменялось, Россия остается страной довольно «тугой» — пусть здесь будет это слово — неповоротливой, увязшей в своих стереотипах, с собственной инерцией. Елизаров и Прилепин это отлично почувствовали.

Но, кстати, это ни на миг не волновало Сорокина. И меня поражает эта сверхпопулярная сегодня трактовка «Дня опричника» — мол, это роман-предсказание, образец визионерства — вот уж мимо, ничего такого там нет, просто ноль. Это абсолютно сорокинская книжка, изысканное орнаментальное письмо, тотальный вымысел. В этом отношении гораздо точнее современных инфлюенсеров Сорокина поняли в 2002 году «Идущие вместе», устроившие акцию бросания его книг в гигантский унитаз на площади перед Большим театром. Сорокин был выбран мишенью неслучайно — как символ лихих 90-х, как знак тотального постмодерна. Кстати, глядя и на Сорокина, и на Прилепина тех лет из дня сегодняшнего, могу сказать, что они оба не являются авторами, творчество которых определяет состояние момента, смысловой контекст времени. Поэтика Прилепина всегда казалась мне ностальгией по советскому времени с его традицией психологической драмы. Моя версия, что Прилепин — это поэтика поздней советской литературы, его учителя, возможно им самим неосознаваемые, — Владимир Тендряков, Виль Липатов, поздний Распутин. А поэтика Сорокина — это поэтика французского «нового романа», вообще высокого модернизма с примесью московского концептуализма.

Сорокин — это форма. Форма Сорокина не имеет ничего общего с тем, как себя манифестирует сегодняшнее время. Она интеллектуальная, рафинированная, декадентская, эстетская и совсем-совсем не сегодняшняя. Для меня Сорокин — изысканнейший писатель типа моего любимого Гюисманса, особенно его романа «Наоборот», написанного в 80-е годы XIX века, так называемой «библии декадента». И Сорокин такой же — утонченно-искушенный метафорик, стилист в традиции «искусства для искусства». Очень странно искать в нем пророка или задавать ему вопросы о политике — вы получите довольно банальные ответы в духе «за все хорошее, против всего плохого».

— Сколько по-настоящему любимых вами авторов вы позволили себе напечатать? Можно вообще в книжном бизнесе давать голос какой-то своей сокровенной читательской любви, интимному интересу — заведомо субъективному, водящему тебя за нос? И часто ли бывает наоборот — когда книжка из вражеского лагеря, откровенно вам неприятная, получает обложку вашего издательства?

Из вражеского нет, но взять Проханова, например, — он далеко не мой любимый писатель, мягко говоря. При этом я понимаю, что Проханов — явление, почти аналогичное природному. И я уверен, что мы правильно поступили, издав его романы. А с любовью такая история. У Пруста есть фраза, которую Мамардашвили любил повторять: мы дарим цветы не тем, кого любим, а любим тех, кому дарим цветы. То есть наше чувство возникает внутри этого жеста дарения — волнения, ожидания, предвкушения реакции на подарок. Вот так же с изданием книг: любовь не предшествует книге, она возникает в самом процессе чтения, обсуждения, выбора дизайнерского решения, в ходе производственного цикла, работы по продвижению.

Но вам интересно, решались ли мы издавать то, что сами обожаем, и при этом очевидно, что у нашей аудитории это вряд ли вызовет приступ восторга? Решались, и я себе такое позволял, и мой партнер Михаил Котомин. Сейчас вспомню, вот, думаю, что от этой истории в достаточной степени веет безумием, она подойдет. Есть такие знаменитые аудиозаписи лекций Делёза, которые нигде не были изданы и не были авторизованы. Просто фанаты Делёза записывали его лекции в Венсенском университете. Самая объемная часть этого аудиоархива — лекции о Лейбнице и о Спинозе. Их мы и напечатали — то есть фактически распечатали магнитофонные расшифровки устных лекций Делёза. Подчас эти записи плохо расшифрованные, небрежные, и это мне в них ужасно нравится. Потому что все французские философы — Делёз не исключение — как только начинают писать, сразу становятся актерами высокого театра стиля. Читатель попадает в область стилистического совершенства, на деле — стилистической избыточности, что заметно затрудняет его попытки продраться к тому, «что хотел сказать автор». А в лекциях Делёз стремится быть понятным вне всякого стиля. Эта радость — от того, что тебя поняли, а значит, ты сам лучше стал понимать себя — она ощущается в этих его текстах.

Короче, я по-прежнему считаю, что у нас получилась замечательная книга, но ее не сможет процитировать ни один исследователь, так как текст лекций не авторизован. Мне вообще кажется, что устная история — это поле чистой издательской радости. У Бернара Стиглера, знаменитого французского философа и антрополога, который занимался проблемами техники, есть семь или восемь передач, записанных на радио, где он в непринужденной беседе излагает свои воззрения. Вот такую бы книжку издать порусски. Разговоры, во всей их свободе, раскованности, небрежности. Вот и вы, когда будете расшифровывать этот разговор, не приглаживайте сильно, пусть какие-то наши интонационные колебания и невнятные бормотания здесь останутся.

В оформлении обложки использована фотография: Camilo Brau/Anna Sukhova